心理与健康研究中甚少提及的孤独的社会起源之一就是孤独者很难与周边人建立起值得信赖的关系。哈姆雷特感到孤独是因为他无法信赖任何人。他知道了一个对他自己、甚至对整个国家而言都是巨大的秘密,但他无法与任何人分享,不论是他的母亲、他的爱人或是他的朋友。在乔治·奥威尔的《1984》中,温斯顿·史密斯(Winston Smith),是极权主义政权的秘密叛乱者,他在拥有了与茱莉亚的秘密爱情之前,一直过着无比孤独的生活。在那个极权主义政权下,每个人都处于持续的监控之下,每个人都可以监视别人,结果便是没有任何人敢信任他人。这种情况下的孤独应该是最恐怖的——每个人都可能伤害你,但你不知道谁会伤害你、他会在什么时候发起攻击,你也无处可躲。

即使在最压抑的当代社会中,可能都不会发生如此戏剧化的事情,但是信任与孤独的关系应当是不变的。在现代社会中,多数人都有一到两个可信任的人,尽管我们将会在下文中看到,这样的占比会在国家间出现巨大的差别。此外,也可以假设近期经历过较大的社会性、经济性或政治性变革的人民,信任的程度可能会较低,因此孤独的盛行度则较高,信任和孤独这两者间的联系也可能会比近期处于和平稳定背景下的联系更强。在充斥着欺骗、腐败和犯罪的社会里,家庭成员间的依赖与信任可能也不足以使人远离孤独,这类孤独指的是与更广泛和非个人化的社会环境或系统之间的疏远与隔阂。

为了更具经验性地研究这些问题,ESS的确包含了一些相关的数据,这可以帮助我们检验这些假设的正确性。虽然社会调查收集的数据没有办法指出让人勤苦和孤独的特定性事件和人群,但可以为我们展示两种感觉间明显的联系。利用调查工具的设计,我们可以检验孤独与两种信任类型之间的关系:人际信任和社会信任。

能够让我们分析在儿童中孤独与信任的数据较少。幸运的是,我在英国的MCS调查中发现了一些能研究14岁孩子中人际信任与孤独间的关系的有用数据。在关于社会支持的三个问题中,有一个问题询问了年轻受访者下列陈述的真实性如何:“我拥有可以信任并在遇到问题时能寻求帮助的人。”在11313个有效回答中,78.7%的回答“非常真实”,18.7%的人回答“部分真实”,2.6%回答“完全不真实”。在表5.8中的数据展示了孤独与有可信赖者间清晰的相关性。

表5.8 英国14岁人群中有可信赖的人和孤独,2014—2015

Kendall’s tau-b可以发现相关性强度,该强度为0.156,在0.001水平上具有显著性。尽管此统计数值并不高,但相关性非常明显:如果一位14岁的孩子没有可以信赖的人,他们感到孤独(对孤独的问题回答为“是”)的可能性比另外两个类别高出一倍。孤独且无人可信赖的孩子的占比较低,几乎只有超过11000个有效回答中的0.8%,但他们却更有可能感到孤独,这值得引起我们的关注。

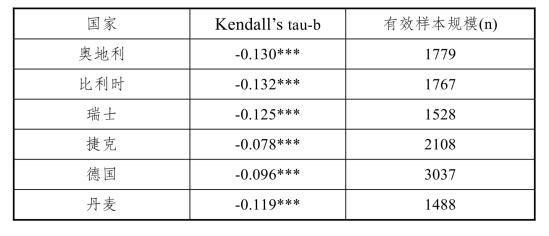

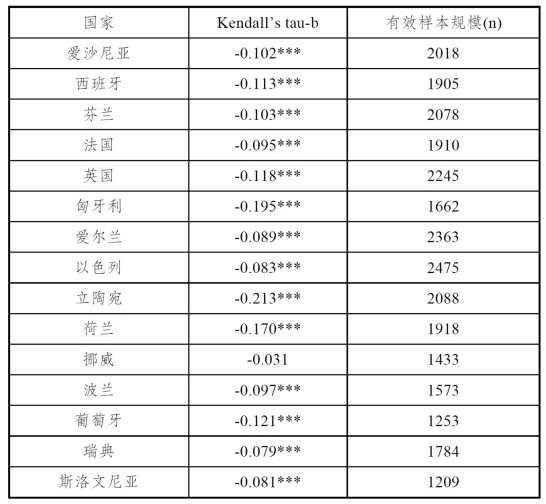

对于成年人,我们需要回到第7轮ESS调查,成人的“人际信赖”采用如下表述:“如果有的话,你可以与多少人讨论亲密和私人的事件呢?”,有下列选项:0、1、2、3、4~6、7~9和10及更多。尽管问题没有直接询问信任,但毫无疑问,没有信任,这样的讨论是不会发生的。此外,可以合理推测受访者可信任的人越多,他们越不太容易感到孤独。在孤独这一方面,人们被询问在过去的一周内有多频繁地感受到孤独,选项有四个:1=“没有或几乎没有”,2=“有时”,3=“多数时间”,4=“一直或几乎大部分时间”。同样,因为变量是定序的,我们使用Kendall’s tau-b值来测量他们间的关系,就如前一章。表5.9中展示了在第7轮ESS调查中参与国的数据。

表5.9 在欧洲知己的人数与孤独感之间的关系,2014

续表

注意:***:p≤0.001

数据通过多种方式显示了较高的一致性。首先,所有国家肯德德尔tau-b统计数据都为负,也就是说在每个国家中,可以有讨论亲密和私人事件的人数越多,感到孤独的次数则越少。这个结果也许并不令人惊讶,但令人舒心:它证实了知己在防止人们变得孤独中的价值。其次,这些数值相当接近——如果我们将小数部分四舍五入为一位,则所有数字都是0.1,只有匈牙利和立陶宛为0.2。这暗示了两个变量间较弱的联系,但由于每个变量的数值较小,这一结果也在情理之中。最后,三个星号意味着所有的数据具有统计意义(挪威除外)。即除了挪威以外,样本中Kendall’s tau-b值等于零的概率极低,因此有力地证明了我们应重视两变量之间的关系。

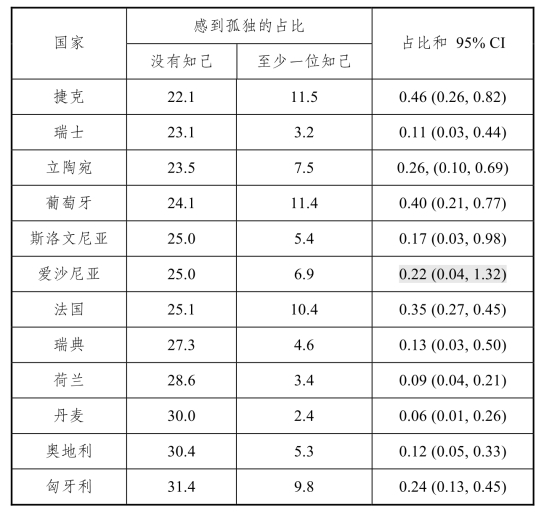

确定孤独与有知己之间的普遍关系对于研究一些直观上有趣的数据很有帮助。此处,正如我们在本书中反复提到的,我们对经常性孤独(多数时间孤独,或几乎总是孤独,或总是孤独)尤为感兴趣,因为这类孤独是最让人担心的。同样,相比于有几位可以讨论密事的人,我们更关注完全没有知己的人,没有知己和最少有一位知己的受访者中经常孤独的占比能为我们解释两者间更加具体的关系。国家间的占比在表5.10中展示。

表5.10 在欧洲经常性孤独和有至少一位知己的百分比,2014

续表

表中的国家按照第二列的数字大小进行排序(无人可以讨论密事人群中感到经常性孤独的占比)。显然,没有知己议事对经常性孤独的影响在国家间出现了巨大的差异:最低端是挪威、芬兰、德国和爱尔兰(不到15%),较高端的是丹麦、奥地利和匈牙利(约30%)。为了更严谨地测量两个变量间的关系,我在最后一列呈现了比值比及其对应的95%的置信区间。有四个国家的置信区间包含1(标记部分),这意味着该置信区间包含1的概率高于我们通常接受的概率(5%)。请注意,对于比值比来说,值为1表示两个变量之间没有关系,因此我们不能对变量无关的国家的情况做出任何论断。因此,在被研究的欧洲国家中,两个变量的关系似乎并不存在任何特定的规律。

“社会信任”代指社会层面上对他人的信任。MCS中有问题涉及14岁受访者对他人有多少信任,信任程度使用11个值进行测量(0到10,0代表一点也不信赖他人)。“他人”的意思并不具体,他们应该说明“他人”指代包括受访者认识与不认识的两类。如下是三种程度孤独的信任平均值:根据表述“我感到孤独”,认为表述与自身情况不相符的人群对他人的平均信任值为4.54,认为表述与自身情况不完全符合的信任值为5.60,认为表述相符的人群平均信任值为6.59。也就是说对别人信任的程度与孤独呈现负相关:越信赖他人,越不易感到孤独。数据没有办法帮我们建立两种感觉间的因果关系;尽管应该存在一种情绪触发相互反应链的时间点,但这种关系也可能是双向的。

在ESS中,“社会信任”通过以下三个问题进行了更具体全面的测量:

·一般来说,你是否认为大多数人都可以信任,还是你在与人打交道时不得不非常谨慎?

·你是否认为很多人一旦有机会便都想要占你的便宜,还是他们尽力做到公平?(https://www.xing528.com)

·你是否同意他人若有机会,便会在多数时间内愿意为他人提供帮助,还是他们只顾自己?

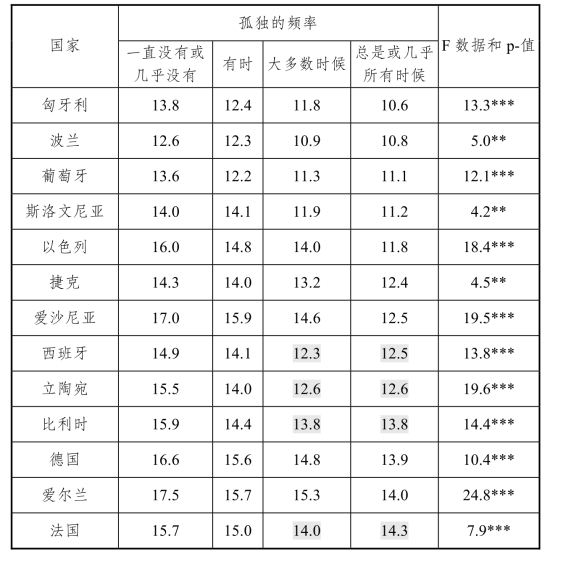

对于每个问题,受访者被要求进行0到10的打分,0表示完全不可信,10可信度最高。例如,第一个问题中,0代表你需要非常小心谨慎,10代表多数人是可以被信赖的。第一个问题与信赖直接相关。第二个问题是对公平的感知,第三个问题与他人的帮助有关,这两个问题间接涉及社会信任:如果我们认为他人总体上是公平且乐于助人的,很大程度上我们便会相信他人。这三个问题的回答高度相关,从统计学上看,有理由将它们划入同一个维度15,值域在0~30。将新的得分与孤独变量的四个值相联系,我们可以假设两者出现反比关系。也就是说,在特定国家中受访者越频繁地感到孤独,社会信任的平均值就会越低。结果在表5.11中显示。

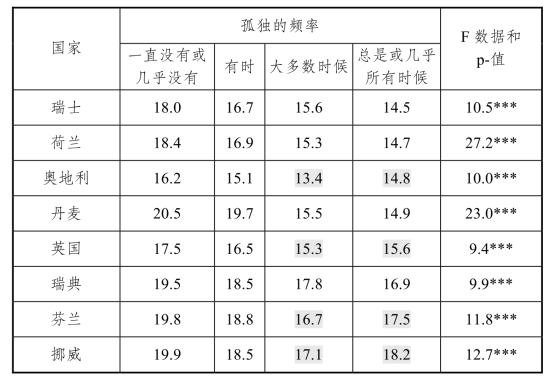

表5.11 欧洲各国不同程度孤独所区分社会信任的均值,2014

续表

注意:***:p≤0.001;**:p≤0.01.

表格中的国家根据最经常孤独人群(总是或几乎所有时候)的社会信任平均值进行排列。这些平均值揭示了相比于后两组(“多数时候”或“几乎所有时候”),社会信任在前两组(“从未或几乎没有过”和“有时”)中差异较大。平均而言,较低程度孤独组别对人的信任明显高于孤独高发组,统计学意义上的差异可以通过最后一列的F统计量和相应p值来确定。在西班牙、法国、奥地利、英国、芬兰和挪威等国家,较频发孤独的组别的信任值差异并不明显,因为实际上,“有时孤独”组中社会信任的均值比“总是或几乎所有时候”组略高。有两个国家(立陶宛和比利时)在二者的得分上相同。总而言之,我们可以说“经常性孤独”的人比不太经常孤独的人更加难以信赖他人。

注释

1 T.Dolin.2000.‘Introduction’,in C.Brontë,Villette.Oxford:Oxford University Press,p.x.

2 Ibid.,p.22.

3 L.Tolstoy.2010.The Death of Ivan Ilyich and Other Stories,trans.R.Pevear and L.Volokhonsky.New York:Vintage Books,p.83.

4 J.Boyne.2014.A History of Loneliness.London:Transworld Publishers,p.14.

5 J.S.Wallerstein and J.B.Kelly.1980.‘The effects of parental divorce:experiences of the child in later latency’,in J.Hartog,J.R.Audy,and Y.A.Cohen (eds),The Anatomy of Loneliness.New York:International Universities Press,pp.148-169.

6 Ibid.,p.149.

7 Ibid.,p.161.

8 详情可阅读我和克里斯提娜·维克多的两篇文章:C.Victor and K.Yang.2012.‘The prevalence of loneliness among adults: a case study of the United Kingdom’,The Journal of Psychology: Interdisciplinary and Applied,146(1-2): 85-104; K.Yang and C.Victor.2011.‘Age and loneliness in 25 European nations’,Ageing and Society,31(8): 1368-1388.

9 Boyne,A History of Loneliness,p.248.

10 E.Goffman.1991.Asylums:Essays on the Social Situation of Mental Patients and Other Inmates.London:Penguin.

11 Boyne,A History of Loneliness,p.260.

12 Ibid.,p.463.

13见https://en.wikipedia.org/wiki/Catholic_Church_sexual_abuse_cases (accessed 24 April 2018).

14 All these odds ratios are statistically significant at the 0.05 level.

15 更准确的,所有第7轮ESS的参与国中,克伦巴赫值在0.6~0.8之间。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。