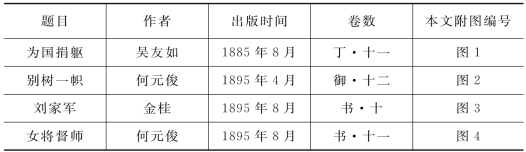

《画报》当中,最常见女性涉及暴力的题材是家庭暴力,偶尔也有女性参与的犯罪活动和聚众闹事的题材。女性士兵题材的数量则凤毛麟角,其中可以认为是与抗击外国侵略者战争直接联系的巾帼英雄(女兵)新闻画仅有如下几幅:

这四幅作品的女主角大多出自将门,比如左宝贵的夫人(《别树一帜》)、刘永福的女儿(《刘家军》《女将督师》),仅有的例外发生在越南,即《为国捐躯》领导义兵的两位夫人。从情节看,四幅作品都未交待战果:《为国捐躯》提到义军面对强大的法国军队战斗失利,《别树一帜》描绘女兵出征,《刘家军》展示女兵操练,《女将督师》描绘鏖战场面,与《画报》重视战事胜负的惯用手法有着明显的差别。另外,经作者和主笔的安排,《别树一帜》《女将督师》彼此联系,远非如实报道而更像是编造的故事。从形象来看,这些巾帼英雄与传记强调的“雌雄莫辨”的特征不同,《画报》当中的女将领及女兵保留了明显的女性身份特征。

由于《画报》“非徒以笔墨供人玩好”[22],强调“其事信而有征”[23],去追寻其主题之真伪看似多此一举。然而从其描绘国外新发明或新事物的部分内容看来,画师们对新事物从文字转换到图像的过程中很大程度上添加了个人想象,以至于真实度大打折扣。鲁迅点评吴友如和《画报》,说“但对于外国事情,他很不明白”[24]。因此,对巾帼英雄这一题材的分析,本文首先从事件真实性入手,然后分析图像。

按出刊时间先后为序,《为国捐躯》(1885年8月)一图出刊最早,所涉及的战争正是令《申报》及《画报》名声大噪的中法战争。由于越南仅为清帝国的属国,民风与中原地区不同,在自发组织起来协助清军抗击法军的民众当中应不乏巾帼英雄。但由于人名交待不详,而阮姓在越南又并非罕见姓氏,这两位阮妇人的身份很难得到确认。

《别树一帜》《刘家军》《女将督师》这三幅作品刊登时间比《为国捐躯》晚十年,由于作品的主角均系重要历史人物的亲属,查找其人其事相对更加容易。根据记载,左宝贵的夫人陶氏从未有变卖家产、招募兵丁替夫报仇的行为[25]。《刘家军》《女将督师》的主角刘家几位小姐的事迹则更加模糊:1895年出版的《笔记五编:刘大将军台战实记》[26]没有刘小姐出现在战场的记录,但其中提到一位刘小姐可与其他女将领一同领军。1959年出版的《刘永福历史草》[27]台战部分没有记录任何一位刘小姐。《画报》对刘小姐的记载也前后矛盾,《刘家军》当中记述刘渊亭军门有女公子两人,到《女将督师》则记为三人,出刊时间相隔不满一月就有如此出入,实在难以令人信服刘小姐是确实存在的历史人物。至于左宝贵夫人带领的娘子军特意奔赴台湾与刘永福部汇合,与刘小姐一同带领军队的事迹,同样在任何史籍中未有发现。即便不排除同时期史传忽略实际上存在的刘小姐、左夫人,仍然不可否认《画报》杜撰女英雄故事吸引读者的可能。

1.画面描述:女将兵的形象特点

从作品的风格而言,吸收了西方焦点透视、以白描手法来描绘新闻时事或奇闻的《画报》,整体倾向于写实。石印的印刷技法则保证其印刷质量和效率,恰好符合美查意图,以图片补充文字过于抽象、无法给人以明确印象的缺憾。本文首先通过最基础的方式,即作品描述,发现图像的某些特点。

《画报》中的巾帼英雄题材,涉及激战的有两幅:《为国捐躯》《女将督师》。《为国捐躯》表现两位阮姓妇人,率领集合在画面中心的两路义军(一路来自画面左方,另一路则从画面上方中部两山之间的蜿蜒路径冲出,书有“义”的三角形旗帜可作为两支军队所在位置的指示),手持长刀等冷兵器,向法军阵地冲锋。画面上的两位夫人骑马,以示其领导地位。她们的形象大小和衣着与普通士兵没有差别,梳略显复杂的发髻,一人持刀向前挥砍,一人将长刀高举,似乎在下一秒就会向敌军挥去。法军军队占据画面右下角,中间一将领骑马持枪,将领左右两侧各有两组步兵向冲锋的义军射击,将领右上方有火炮对准战场,画面右侧亦有火炮一门。在法军将领身后,还有士兵六人,似乎处于谈话之中,从众人面向的方向,可以推测他们在讨论战场情势。义军和法军之间有硝烟将两方隔开。《女将督师》表现的是混战,画面前景,也就是战场,表现为山谷,负责带领诱敌队伍的刘小姐正和麾下女兵奋勇砍杀日寇,她们身着号衣,手持双剑和长矛剿灭仓皇逃窜的敌人,动作颇为夸张。敌兵(包括军官)均着西式军装,配火枪、洋军刀,已有不少倒毙于战场上,亦有少数意图跟随军官从画面左方突围,然而另外的女兵已经阻住日军退路,以火枪射杀。画面上半部主要勾画群山、密林,将观战的刘小姐、火炮安置在群山中,有展示军威的意味。在混战的前景,战场中央杀敌的女兵均为缠足表现,两侧持火枪的女兵为天足。

表现军士操练的有《刘家军》,描绘刘大将军校阅军队,娘子军和男兵演武的场景:刘大将军似面有喜色,端坐在画面右侧观看娘子军的操演,他坐着的椅子被放置在高台上,这表现出他在整个画面中最具权威的地位。在刘大将军所处的高台周围有男性士兵十余人,他们都望着画面中央——两位男兵正与两位女兵一试身手,颇有几位士兵面带欣赏品评的神色。整个画面左端,是排成队列的娘子军,她们手持双剑,似从充当屏风的长布帘后闪入画面左侧,有女兵正处于行进中,或是自行操演武艺。比较之下,男兵列队松散,并无拘谨的气氛。画面中的男女士兵衣着相仿,为浅色短上装、同色长裤,系深色长腰带,在腰前正中打结垂下,但女兵的上装领口、袖口、裤脚均有深色宽滚边,袖口扎紧,不似男兵可以将衣袖卷至手肘处。图画上对女兵的描绘是常见的缠足。

《别树一帜》描绘左宝贵的夫人在丈夫战死之后,召集娘子军替父报仇的行军场景:娘子军的长队列从画面左上走出,沿画面右侧的山坡和左侧河水限定的弯曲线路走出画面底部。画面左侧的河水附近,还有房舍、山树。行军的队列的女兵衣着并不完全统一,增加了画面的丰富程度。与前面提到的几幅版画一样,《别树一帜》当中的女兵均为莲足。在整个行列中,有三面旗帜,分别有“袁”“方”和“左”三个姓氏。在主将左夫人——全画面唯一身披甲胄的女将——身边,有女兵举着“替夫报仇”的牌匾,点明左夫人招募兵士奔赴战场的原因是为牺牲的丈夫复仇。画中女兵有扛着火枪的,也有携带绘兽面的盾牌和剑的,还有大量女兵持长刀。

从上述描述,可以看到巾帼英雄们虽然从服装上和男兵没有明显差别,但从发型、首饰、细腰、莲足以及动态这几方面,女兵的身为女性的身份不仅没有因缺乏妆饰或者因穿男装而被掩盖,反而因战场历来属于男性活动场所,以及身着西式军装、手持西洋剑和的外国男军人和莲足细腰手持双剑的女兵的对比等,被衬托得更加鲜明。此外,大量出现的冷兵器的种类和装饰、旗帜的形态也多少脱离当时军队装备的实际情况,增强了作品的传奇色彩,更点明“华”与“洋”的差异。若此时的“华”“洋”之间的差异还暗藏着“传统”与“现代”的矛盾,巾帼英雄与“各种介绍新兴事物——包括气球、火车、轮船、电车、自鸣钟、纽约的高楼、西方的婚俗、女学和女性的突出地位等——的图像”[28]的关联可能并不密切,反而更贴近“完整未经割裂的传统式文化图像”,更有可能成为传统话语中令男性津津乐道的“奇观”。

2.窥视与邀约窥视

劳拉·穆尔维(Laura Mulvey)在《视觉快感和叙事电影》(“Visual Pleasure and Narrative Cinema”)中提出,在父权制的意识形态下,在以主流大众为受众的好莱坞电影当中,存在着一种将男性充当观看主体,女性物化为被动、“被观看”的他者的视觉结构。得益于电影院的环境以及摄影机的动作,电影可以把这一结构充分发挥,方便男性观众将自己带入电影男主角的视域和经验,通过观看和认同获得快感。虽然绘画无法模拟摄影机的追踪和特写,画家仍可以通过画中人物的关系营造出“观看”的秩序,约翰·伯杰在《观看之道》中以《苏珊娜和长老》和宠妃肖像为例,论述窥视的展开、作品的目的、女性作为被动的一方所受到的诸多宰制。这种“观看”与“被看”、“主体”和“他者”的关系在《画报》这四幅图中是否存在?如果存在的话,会以何种方式表现?

四幅版画中,《别树一帜》相对比较简单,画面人物不存在观察者和被观察者两个群体,只有娘子军全副武装奔赴战场的行列,军队从左上角房屋后进入画面,队伍蜿蜒至画面左下角离开画面,避免产生画中人因行军路线正对观众而出现的与观众对视的可能。画面最前方的人物(包括骑马的女将)的目光都避开直视“画面外”的观众,若非环境、衣着、武器,女兵的神态与其他女性题材非常相似。因画面所有人物均为女性,这幅版画较之寻常市井题材,提供给读者一个更严格的性别空间,身为寡妇的主帅和女兵虽然在行军途中,整个画面却未见任何异性。(https://www.xing528.com)

《刘家军》和《女将督师》画面则更加丰富,前者存在一个可划分为两个层次的观众——父权的代表刘永福以及一般意义的男兵(为刘永福的公子所招募),后者场面中的观众为敌军。《刘家军》的场景中,女兵们正接受刘军门指点,和男兵们一同操演。位于右侧高台上的刘永福目光集中于操演的女兵,面有喜色。由于女兵为刘小姐(未出场)招募(女公子亦集娘子军百人[29]),刘永福对女儿的教导和主帅对麾下兵将的统辖的双重权威,在画面表现为地位和主动与被动的明显差异:刘军门坐于主将的高台上,而女兵处于完全被动的状态,尤其是列队的几位,好似处于无形的展示台或是隔离的空间当中,单纯的“站”在列队最靠近门边的下首位置,不去关注同伴操演的情况,仅为了被“校阅”、被“观看”而存在。刘永福身边的男兵的行为和动态则几种展示了“情欲观看”的机制:除了招募男兵的刘公子与招募女兵的刘小姐之间存在兄妹的长幼秩序,他们与女兵不存在上下级关系(而是属于不同的群体),而是共同效力于刘永福麾下。然而,这些男性无需列队,也没有穿正式的号衣[30],而是组成松散的群体,以富有兴致的目光观看女兵,其中几名作出向同伴寻求意见的品评态度,表现得颇为随意。就题材提供的背景而言,男兵讨论的话题可能是女兵的技艺,但同样不可否认,在更大的文化背景中,男性往往津津乐道女性的容貌举止,这两种行为内容不同,但却可采用相似的形式表现。除人物关系和画面结构,人物着装也暗示女兵在表现上受到更多的限制,通过对比《刘家军》《女将督师》和出版时期相近的台战主题作品即可发现。与《女将督师》相比,《刘家军》描绘刘永福亲自指点(由自己的儿女)男女兵操演,画面气氛较为随意。但在两个场合中,女兵均穿着号衣,但同一幅图中男兵的着装却可被认为是便装,与号衣有相当不同(可参考出刊时期相近的《倭兵中计》《台军大捷》)。号衣和便装的差别和上文中提到的不同举止揭示的情况类似,均暗示女兵受到较强的道德规范,同时成为最为被动的一方,接受同僚的观看、品评,以及父辈的权威的“面授机宜”与指挥。

《女将督师》的混战场面中,画师显然着重表现前景中央位置鏖战的一组人物,即在山谷中伏击日军的女兵。如果采取比较狭窄的视角,画面两侧的火枪兵、山坡上的炮兵以及女将都在“观看”这组“人人奋勇,个个争先,短兵相接,越战越酣”[31]的女兵,向观众指出关注的重点。与伯杰书中选取的《苏珊娜与长老》中遮遮掩掩偷窥女主角的老者们不同,《女将督师》的“观看”首先有“光明正大”的一面,即敌军根本不可能不去关注和他们作战的刘家军女兵,在这种“合情理”的观看之下,通过文字暗示男性的强势地位/女性的柔弱(“欺”),和逾越常规行为规范的女性动态(“越战越酣”[32]),强化场景的戏剧性和观赏性。例如,战场上起到重要作用的兵器是火枪火炮,不仅处于败逃状态的日本军人,连负责阻挡敌兵逃窜的娘子军也同样使用火枪,画面上仅有的两门火炮也归刘家军使用。但前景人物无一例外全都使用双剑、长矛等冷兵器,与传奇小说的描述极为相似。主要人物以缠足的形象出现,而次要位置的女兵却为在当时还会被嘲笑的天足(见出刊稍晚的《利一·鱼被鳖咬》,天足被戏称为“黄鱼”[33])。鉴于缠足在明清社会当中直接联系着女性身份和气质,可以说,对同样的女兵,作者赋予居主要位置的人物更强的阴柔气质。从构图而言,战场后面为山丘,左侧为树林,足以衬托开阔的前景,使杀敌的女兵如同站在舞台上一般,形象突出。而这些女兵各个身姿矫健、动态夸张,直接令人联想到传奇小说中的女将,结合当时战场上使用的武器,可以判定画面观赏性远胜于新闻应有的如实描绘。

伯杰在《观看之道》中提出,裸女画(在该书中的例子是内尔·格温肖像)的主角体现出的“服从性”体现了“主人的感情或要求”[34]。也就是说,被观看的一方的态度可以体现观看者和被观看的他者的权力关系。在《别树一帜》和《刘家军》中,各存在一位女子主动与观众/男兵交流,与其他被动接受观看的女兵一起,建构了女性服从或者邀请男性观看的秩序。《别树一帜》当中,首位骑马女将身后第三排着白衣的士兵正毫无顾忌地看向“画外”,虽然仍处在行军队伍中,但因头部的偏侧、肩部以及号衣领口装饰随躯干的扭转表现出的极细微的偏向,姿态略带展示意味。《刘家军》操演场面中众女兵当中的左数第六位则更见明显的自我展示,她站在女兵列队的前排,没有如其他列队战友一般姿容整肃,也不属于操演的女兵之一,而是双手持剑卡腰,双脚以近似丁字步的方式站立,动势朝向画面左侧(与所有其他女兵相反)。然而,女兵又极大幅度地扭转身去,垂头,表情略显羞涩,但仍作笑容。她的目光看似专注于男女兵在场中演武,却更像是抽离于环境,突然意识到画面另一侧男兵的注视,故作羞涩地回望,同时也并不拒绝被观看。前文曾经引述,传奇小说在描述女将时,不仅着重描述女性外观,且加入了男性从情欲角度观赏品评的内容。《刘家军》的这位女兵的动态和画面右侧男兵们的观看可以视为传奇小说的叙述的视觉表达,男女兵的呼应更是为画面增加了情欲的色彩。

基于“看”所暗示的人物关系,可以认为在这四幅画面上,来自男性的观看主导着画面的视觉秩序,各种细节以及女性的姿态则顺应这种带有品评的目光逐一展开。四幅作品中,《刘家军》和《女将督师》对女兵姿态、武器乃至战场不同位置的女兵缠足/天足的选择更加明确地提示了女兵女将作为“奇观”的可能。

3.形象比较:《画报》当中女兵将、明清版画中的女兵将和通俗小说中的女将

在分析四幅版画的图像特征之后,本文尝试对比明清版画和小说提到的女将领、创作时间相近的巾帼英雄和本文涉及的女兵将的图像,观察《画报》对女英雄的描绘是否有新的特点。因《画报》虽极力标榜其内容的真实性,当中的女英雄事迹却皆属杜撰,在选取对比对象时,笔者更加注意沈云英事迹(图5)、木兰从军(图6)或者时间更早的《杨家府演义》中的女将领(图7)等诗文小说一类作品。小说中视觉性较强的描述,尤其是通俗小说中女将的女性气质多有详细描写,在此引用作为图像比较的补充和参照。

图5—7所共有的特色,就是强化性别身份,人物的性别身份通过着装体现。木兰绝不会在装扮为男性时着女装,女将也不会在保留女性发饰等细节时与男将领着装相同。例如,《杨家府演义》插图的女主角都保留女性装扮,双脚被长裙遮挡,甲衣以人物肩部平行绘出的一排短线暗示。点石斋印行的《点石斋丛画》第五卷中的木兰从军,木兰的形象完全为男装,同卷还有一幅作品《行气如虹》,画中女子持双剑单足站立,衣带飘舞,人物的性别身份和着装仍然是一致的。任熊所绘《于越先贤传》中,沈云英虽手执长枪腰悬佩剑,仍保持梳髻、长裙等女性装束,画家并未考虑将叙述当中带有改换男装暗示的“束发披革”表现出来。

比较《杨家府演义》《木兰从军》和《画报》中的女兵,后者最明显的特别之处为女兵的衣着与男兵无异,却保留莲足、细腰这些明显的女性性别符号——这并不是画师对画面人物表现的权宜(例如,若把女性表现为和男性完全相同就根本无从辨别画面主角,而读者又无法充分利用文字材料知晓事件梗概),而是在文字中就得到充分体现:四幅作品的短文都不提及女兵必须掩饰女性身份,而《画报》在当时标榜为取信于读者的新闻画报,和依靠情节的诡奇吸引读者的通俗小说并不相同。通俗小说中的女将领,不必掩饰女将领身为女子的事实,那些事无巨细地描述女将容貌着装的文字,吸引故事中男将领和读者的目光。

以下是一些传奇小说中女将出场的描述:

头上青丝,挽就乌龙髻;狐狸倒挂,雄鸡翎高挑;面如傅粉红杏,泛出桃花春色;两道秀眉碧绿,一双凤眼澄清;唇若丹珠,细细银牙藏小口。两耳金环分左右,十指尖如三春嫩笋;身穿锁子黄金甲,八幅护腿罗裙盖足下下边。小小金莲,踹定在葵花踏橙上。果然倾城国色,好像月里嫦娥下降,又如出塞昭君一样[35]。(《罗通扫北》里的屠炉公主)

罗、尉二将,看见月娥好齐整:但见她头戴金凤冠,双翅尾高挑,分为左右,穿一件龙鳞软甲,胸前挂一个金铃,足下穿着小蛮靴,坐下一匹玉狮驹,手舞双刀。果然生得倾城倾国、闭月羞花之貌,看得呆了[36]。(《征西说唐三传》中的刁月娥)

“柳腰”“金莲”“乌龙髻”“双耳金环”等专用于叙述女性角色外貌并暗示情欲色彩观看的语词,可在《别树一帜》《刘家军》《女将督师》三幅作品中发现类似的对应物。因光绪前中期或可被认为是“志怪传奇小说的最后一次高潮,由于印刷技术的提高、文学报刊以及稿酬制度的出现等因素的影响,使得这一时期的志怪传奇小说集的创作和出版都达到晚清以来的最高峰”[37],侠义小说的描述方式很有可能通过出身平民阶层的画师影响《画报》的创作。这种渗透着处于主导地位的男性的“窥视”的描绘,强调“观赏”的价值。

然而,如果把明清历史记录当中女性从军以及步入战场时改变装束的要素,以及创作于19世纪晚期的《木兰东从征》(图6)、《沈云英》(图7)作为性别规范,则可发现《画报》对女将处理确有特色。在《画报》这种发布新闻的媒体上,以无可辩驳的“事实”出现的女兵女将没有掩饰其身为女性的身份,与明清史书/传记收录的扮为男子的女将着装有很大差异,可以认为这些视觉再现多少反映出当时社会对性别表现出某些“变化”:

传统社会中男女着装的不同即表现性别秩序和性别角色的明确分野,虽然传统戏剧舞台上不乏异装(男子扮演旦角),但在不管是舞台的场合还是巾帼英雄的传统叙事中,人物装扮变化都是完整的,也就是说真实性别身份被完全掩盖。《画报》的巾帼英雄形象的男装与女性性别符号并存,以及男女兵同时操演武艺的场景暗示女兵无需和前代的典范一般,抛弃女儿身份进入男性主导的空间。《为国捐躯》《刘家军》中男女并肩作战或一同操演,打破男女授受不亲这一定规。《女将督师》中的巾帼英雄则独立抗击倭寇,这些女英雄的形象并非单纯扮演男性代替品(surrogate men)的角色以凸显女性气质的正常概念[38],而是暗示在特定情境下女性活动空间的扩展,也使战场在这四幅作品中有着重要的意义。在该范围内,插图和文字共同对情欲观看和主题的关系进行处理,使富有趣味的人物身份、姿态和主题调和在一起。《画报》创造出的新闻人物和小说中叙述的出身番邦的女将不同,《刘家军》《女将督师》《别树一帜》当中的刘小姐和左夫人,因其出身“自然”代表了父权社会的正统,通过画面上写有“刘”的旗帜表示,取代通俗小说中常出现的番邦女将投靠汉族军队阵营的不孝不忠的情节。在有刘小姐出场的《女将督师》,混战场景的画面有意无意地削弱了画面中心人物刘小姐,通俗小说中对女将领的凝视也就无从存在。《别树一帜》的行军队伍,同样通过旗帜强调娘子军的道德正统性。在表现操演的《刘家军》不仅同样有抗击倭寇的背景和正统汉族将门的双重保证,寻常女兵对男兵的“邀约”也发生在刘永福校阅并亲自指点儿女招募的兵士之时,作为父亲的权威的在场和并非公开的环境,也从某种程度平衡了画面情趣、道德规范和忠君报国的大义。

另外,战场这一条件要求女兵在体力方面至少要达到“巾帼不让须眉”,短文对这一点的叙述,让巾帼英雄和寻常的女性产生差异,在男性掌控的话语中成为男性和一般意义上的女性的他者。文字描述将她们当作“特例”,《别树一帜》招募的女兵被强调“有须眉气”[39],在获得军械号衣后,“别成一军”。《刘家军》对女兵的描述为“此辈妇人,体即强健”[40],与寻常女子不同。“别成一军”“此辈妇人”等说法,除了点明女军人的特征,还将她们和其他妇人和男兵明确区分。因此,她们的异装、与男兵接受校阅、与侵略军队作战等行为表现出的性别空间界限的模糊,仍然是以服从父权社会道德正统为主轴,并从多方面反映男子在主观想象中对女性的利用。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。