明初服饰改革持续三十余年,贯穿洪武朝始终,其基本理念有两个:一是辨别“华夷”,借恢复传统汉族服饰来塑造朱明政权的正统形象;再是区分尊卑,通过等级服饰来刻画和凸显社会各阶层地位的高下,以达到清整社会秩序的目的。经过三十多年的约束控制,当政者努力构建的华夏服饰认同和社会各阶层的服饰秩序,基本建立起来。

元代是多民族文化交融的时期,衣着上的族群界限并不明显;汉族士人的“夷夏”意识,也随着“胡汉”风俗的混合而逐渐淡漠。经历了洪武时期的“胡服”禁革,服饰再次成为标识不同族群与文化传统的符号,“胡”与“汉”之间在服饰上、进而在文化上划出了清晰的界限。一个有异于汉族衣冠传统的“胡元”形象,也因此被清楚地衬托出来;曾被许多士人视作“百年礼乐华夷主”[220]的蒙古朝廷,现在变成了与华夏文化对立的陌生异族。随着文化正统地位的丧志,汉族士人对元政权的态度也发生了转折。这种政治认同上的微妙变化,在由元入明的第一代士人身上,即已有所体现。例如在著名文士王袆的笔下,那个他曾经引以为豪的“风气浑厚”的“我元”[221],在明初禁革胡俗之后,悄悄变成了“以豪侈粗戾变(故宋)礼文之俗”、“为士者辫发短衣”的陌生异族王朝[222];其对胜国态度的转变,前后对照不啻云泥之别。而新朝成长起来的士大夫如方孝孺(1357—1402),在明初礼俗改革唤醒的“华夷”观念影响下,其“夷夏”情绪之激烈,竟远过于明太祖;“胡服胡语”的元廷,被直接开除出中国正统王朝的行列[223]。而依靠武力起家的明政权,在“复中国古先帝王之旧”的旗帜下,凭借着包括服饰变革在内的礼仪复古运动,取得了文化上的正统地位,并由此确立了自身政权的合法性。一百年之后,明人何乔新(1427—1502)如此评价明初的服饰改革:类似的论述,在明代方志的风俗论尤为常见[224]。草莽出身的明太祖,由此变成了“扫胡元之陋俗,复华夏之淳风”的文化英雄。这种文化上的“攘夷”策略,不仅顺利地帮助朱明王朝建立起政治合法性根基,而且还为其赢得了极高的历史评价:明人每每乐称本朝“超轶汉唐”,一个关键理由即是明初开国“用夏变夷”,重新恢复并巩固了汉族的文化传统[225]。

盖自胡元入主中国,衣冠变为左衽,正音转为侏离,彝伦攸 ,人尽胡俗。仰惟太祖高皇帝用夏变夷,肇修人纪,扫胡元之陋俗,复华夏之淳风。去异服,而椎髻不得以乱冠裳之制;禁异言,而胡语不得以杂华夏之音。有余百年,国不异政,家不殊服,斯世斯民复见唐虞三代文明之盛,实我列祖之功也。[226]

,人尽胡俗。仰惟太祖高皇帝用夏变夷,肇修人纪,扫胡元之陋俗,复华夏之淳风。去异服,而椎髻不得以乱冠裳之制;禁异言,而胡语不得以杂华夏之音。有余百年,国不异政,家不殊服,斯世斯民复见唐虞三代文明之盛,实我列祖之功也。[226]

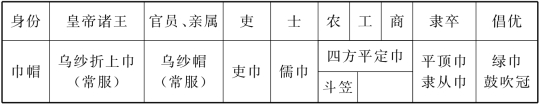

不仅“胡汉”服饰有别,明代社会内部各阶层的身份差异,也在服饰上清楚地表达出来。出于清整社会秩序的需要,明初基于儒学礼制观念,建立其一套极其清晰严格的服饰等级制度。这套制度将所有社会阶层都包纳其中,每个人的衣着都要与自己的身份相应,不能僭越跻等。表四列出了明初官方规定的各阶层巾帽样式,从中可以清楚看到这种严整的“身份—服饰”对应关系:

表四 明初官定各阶层巾帽样式

资料来源:《明太祖实录》卷36下,第679、685页(皇帝诸王)、691(官员),洪武元年十一月甲子条;卷37,第745页(官员亲属),洪武元年十二月癸未条;卷251,第3632页(吏),洪武三十年三月癸亥条;卷213,第3149页(士),洪武二十四年十月庚申条;卷49,第964页(农工商),洪武三年二月甲子条;卷198,第2972页(农),洪武二十二年十二月己亥条。万历《大明会典》卷61,第394页(倡优隶卒)。《宁波府简要志》卷5,第776页(隶从)。按,本表所列的皇帝诸王和官员巾帽,为其常服。

在这套详密的服饰体系里,每个阶层的衣着都有明确规范,社会各阶层间的身份差异,通过服饰清楚地刻画出来。“国朝士女服饰,皆有定制,洪武时律令严明,人遵画一之法”[227],“成化以前,平民不论贫富皆尊国制,顶平定巾、衣青直身,穿衣靴鞋,极俭素”[228],在明初强力社会监控之下,各阶层的服饰秩序被建立起来。作为儒学核心内容的“礼”,本质是一套严格的社会等级秩序。明初“别尊卑、定上下”的服饰改革宗旨,与儒家意识形态以及士大夫的社会理想正相契合。因此到明代中后期世风奢靡、社会失序之时,总有士大夫试图用“祖制”来匡救“时弊”。弘治初年,面对渐趋奢僭的世风,时任左都御史的马文升(1426—1510)怀着无比追慕的心情,对明初礼俗改革做出了这样的评价:

(明太祖)慨彼胡元入主中国,华风沦没,彝道倾颓,欲新一代之制作,大洗百年之陋习……当时名分以正,教化以明,尊卑贵贱,各有等差,无敢僭越,真可以远追三代之盛,而非汉唐宋所能及矣。[229]

在后世士大夫眼中,洪武礼制开创了“华夷”有别、尊卑有等的理想社会秩序;其超越唐宋,近乎三代之制。明初的礼俗改革,在满足士大夫的社会理想与道德需求的同时,也通过和儒家意识形态的呼应,塑造和展示了明政权自身的正统性。

附录图片

图一

图二

图三

图四

图五

图六

图七

图八

图九

图十

图十一

图十二

图十三

图十四

图十五

图十六

图十七

图十八

图十九

图二十

图廿一

图廿二

图像来源:

图一:左衽吕祖像,山西旅游景区志丛书编委会编:《永乐宫志》(山西人民出版社2006年版),卷首彩图。

图二:《奉茶图》,山西大同冯道真墓壁画(至元二年),徐光冀主编:《中国出土壁画全集》,科学出版社2012年版,以下简称《全集》,第2册,第196页。

图三:《醉归乐舞图》,陕西蒲城洞耳村元墓壁画(至元六年),《全集》第7册,第464页。

图四:《堂中对坐图》,陕西蒲城洞耳村元墓壁画,《全集》第7册,第456—457页。

图五:《人物轿舆图》,福建将乐杨氏家族元代墓室壁画,《全集》第10册,第92页。

图六:《打双陆》,元刊《事林广记》续集卷6,《续修四库全书》第1218册,第430页。

图七:《男侍从图》,重庆巫山大庙元墓壁画,《全集》第10册,第127页。

图八:西安潘家庄元墓陶俑,王久刚:《西安南郊潘家庄元墓发掘简报》,《文物》2010年第9期,第47页。

图九:《习叉手图》,元刊《事林广记》后集卷9,《续修四库全书》第1218册,第361页。

图十:人物取自《往古比丘尼女冠优婆塞优婆夷诸士等众》,山西省博物馆编:《宝宁寺明代水陆画》(文物出版社1985年版),图156。

图十一:《往古顾典婢奴弃离妻子孤魂众》,《宝宁寺明代水陆画》,图163。

图十二:《盘领衣》,王圻《三才图会·衣服》,上海古籍出版社1985年版,第1524页。

图十三:元代女立俑,王久刚:《西安南郊元代王世英墓清理简报》,《文物》2008年第6期,第59页。

图十四:元代男装女俑,王久刚:《西安南郊元代王世英墓发掘简报》,《文物》,2008年第6期,第57、60页。

图十五:《夫妇并坐图》,内蒙古赤峰沙子山元墓壁画,《全集》第3册,第224页。

图十六:《出猎归来图》,内蒙古赤峰三眼井元墓壁画,《全集》第3册,第231页。

图十七:《饮宴图》(摹补本),取自沈从文《中国古代服饰研究》,第538页;原图见元刊《事林广记》前集卷11,《续修四库全书》第1218册,第296页。

图十八:《督理漕运》,中国国家博物馆编:《中国国家博物馆馆藏文物研究丛书·绘画卷·历史画》,上海古籍出版社2006年版,第21页。

图十九:《云程祖道》,中国国家博物馆编:《中国国家博物馆馆藏文物研究丛书·绘画卷·历史画》,第16—17页。

图二十:《丁兰刻木事亲》、图廿一:《刘明达卖子孝亲》、图廿二:《王祥卧冰求鲤》,节自河北涿州元代壁画墓(至顺二年)西南壁《孝行组图》,《全集》第1册,第214页。

【注释】

[1]语出《礼记·大传》:“圣人南面而治天下,必自人道始矣。立权度量,考文章,改正朔,易服色,殊徽号,异器械,别衣服,此其所得与民变革者也。”郑玄注:“服色,车马也。”孔颖达疏:“易服色者,服色,车马也,易之谓各随所尚赤、白、黑也。”《礼记正义》(《十三经注疏》本,中华书局1980年版),卷34,第1506页。不过在后世文献的用例中,“服色”多被理解为服饰之制。

[2]服饰史方面的研究,可以参看沈从文:《中国古代服饰研究》(上海世纪出版集团2005年版);周锡保:《中国古代服饰史》(中国戏剧出版社1984年版)元明部分,以及史卫民:《元代社会生活史》(中国社会科学出版社1996年版);陈宝良:《明代社会生活史》(中国社会科学出版社2004年版)中的服饰研究部分。

[3]相较于明代后期“服饰之变”研究的丰硕成果而言(相关综述可以参看林丽月:《世变与秩序:明代社会风尚相关研究评述》,《明代研究通讯》第4期(2001年),第9—20页),学界对明初服饰改革的关注尚不充分。林丽月教授对明代服饰文化有深入的研究,所撰《衣裳与风教:晚明的服饰风尚与“服妖”议论》(《新史学》第10卷第3期〔1999年9月〕,第111—157页)、《明代禁奢令初探》(《台湾师范大学历史学报》第22期〔1994年6月〕,第57—84页)两篇论文,对洪武服饰改革的内容主旨做了简要论述;《万发俱齐:网巾与明代社会文化的几个面向》一文(《台大历史学报》第33期〔2004年6月〕,第133—160页),则专门讨论明初推行的网巾在当时的政治寓意。巫仁恕简要讨论过明初的平民服饰与社会风气(参看氏著《品味奢华:晚明的消费社会与士大夫》,中华书局2008年版,第116—125页)。张志云对明初服饰体系的内容有详细描述,并指出其基本主旨在于“别华夷”与“明尊卑”,参看氏撰:《礼制规范、消费时尚与社会变迁:明代服饰文化探微》(华中师范大学博士学位论文,2008年)第一章,第33—95页。

[4]《明太祖实录》卷176,中研院史语所校印本1968年版,第2665—2666页,洪武十八年十月己丑条。

[5]范德(Edward L.Farmer)指出,明代开国建立在“准民族主义”的文化基础之上(参看氏撰《朱元璋与中国文化的复兴》,载张中政编:《明史论文集》,黄山书社1993年版,第379—389页),而促使明初当政者选择“用夏变夷”、“复古”等文化口号的诱因,乃是开国之初面临的政权合法性困境。钱穆指出,元季士大夫普遍“夷夏”意识淡漠,明代开国之时,新政权并未因其族群属性而得到汉族士人的积极支持[参看《读明初开国诸臣诗文集》、《读明初开国诸臣诗文集续篇》,收入《钱宾四先生全集》第20册《中国学术思想史论丛(六)》,联经出版事业公司1998年版,第101—224、225—262页]。重拾儒家“夷夏之辨”命题,以此论证政权的合法性,争取士大夫的支持,因之成为明初政治的一项紧迫任务。

[6]关于“涵化”(acculturation)这一概念,参看Karl A.Wittfogel and Chia-sheng Feng,History of Chinese Society-Liao(907-1125)[Philadelphia:American Philosophical Society,1949],pp.1-32。以及萧启庆对此的评述(氏撰:《论元代蒙古人之汉化》,收入《内北国而外中国:元代史研究》,中华书局2007年版,第671页)。然而迄今为止的元代社会文化史研究,大多集中于少数族群的“汉化”,而对汉族在生活习俗上的“胡化”现象,却较少关注。关于蒙古习俗对汉族社会生活的影响,较为系统的研究参看李治安:《元代汉人受蒙古文化影响考述》,《历史研究》2009年第1期,第24—50页。以及Henry Serruys,“Remains of Mongol Customs during the Early Ming”,in The Mongols and Ming China:Customs and History,ed.Francoise Aubin(London:Variorum reprints,1987),pp.137-190。

[7]金少英:《大金吊伐录校补》,中华书局2001年版,第306页。

[8]宇文懋昭撰、崔文印校:《大金国志校证》卷5,中华书局1986年版,第84页。

[9]李心传:《建炎以来系年要录》卷28,中华书局1988年版,第560—561页。

[10]《大金国志校证》卷13:“(天德二年)诏河南民,衣冠许从其便”,第186页。

[11]范成大:《范成大笔记六种·揽辔录》,中华书局2002年版,第12页。

[12]周必大:《二老堂诗话》“光武庙左衽”条,何文焕辑:《历代诗话》,中华书局1981年版,第659页。

[13]大将臧宫曾劝刘秀北击匈奴,刘秀未从,见《后汉书》卷18,中华书局1965年版,第695页。

[14]《论语·宪问》:“微管仲,吾其披发左衽矣”。《论语注疏》,中华书局1980年版,卷14,第25页。

[15]岳珂:《桯史》卷14,中华书局1981年版,第163页。

[16]《明太宗实录》卷108,第1399—1400页,永乐八年九月丁亥条。

[17]《明宣宗实录》卷97,第2190页,宣德七年十二月戊戌条。

[18]《明英宗实录》卷166,第3221页,正统十三年五月壬子条。

[19]南宋“归正人”张棣提到金人服饰说:“金虏君臣之服大率与中国相似,止左衽异焉,虽虏主服亦左衽。”见《大金国志校证》附录二《金虏图经》,第598页。西方传教士鲁布鲁乞曾特别提到蒙古服装右衽,与其他突厥民族不同;南宋使蒙的彭大雅,也有类似记载。参看陈高华、史卫民著:《中国风俗通史·元代卷》,第71—72页。

[20]《元史》卷28《舆服志》:“公服,制以罗,盘领,俱右衽”,第1939页。

[21]顾炎武撰、黄汝成集释:《日知录集释》卷28“左衽”条,上海古籍出版社2006年版,第1592页。

[22]关于元代的服饰政策,参看李治安:《元代汉人受蒙古文化影响考述》,《历史研究》2009年第1期,第41—42页。

[23]九峰山纯阳上宫始建于蒙古宪宗二年(1252),塑像今存永乐宫吕公祠,图片见山西旅游景区志丛书编委会编:《永乐宫志》(山西人民出版社2006年版),卷首彩图,相关说明见页18、30。

[24]陶宗仪:《南村辍耕录》卷1,中华书局1959年版,第17页。

[25]徐世隆:《东昌路贺平宋表》,《元文类》卷16,商务印书馆1958年版,第201页;孟祺:《贺平宋表》,《元文类》卷16,第202页。

[26]同恕:《王世英墓志铭》,见王久刚:《西安南郊元代王世英墓清理简报》,《文物》2008年第6期,第65页。

[27]刘因:《静修续集》卷2,景印《文渊阁四库全书》第1198册,第672页。“蠢尔荆蛮”一句,出自《诗经·商颂·殷武》。

[28]参看《宋元学案》卷91《静修学案》附录,第3023—3026页。

[29]关于刘因的学术背景,参看张帆:《〈退斋记〉与许衡刘因的出处进退——元代儒士境遇心态之一斑》,载《历史研究》2005年第3期,第80—81页。

[30]参看战继发:《朱元璋与北方学校教育》,载《史学集刊》1995年第1期,第34—39页。

[31]刘夏:《陈言时事五十条》,《刘尚宾文续集》卷4,《续修四库全书》第1326册,第155页。刘夏具有强烈的“夷夏”意识,这在士大夫“夷夏”观念普遍淡漠的元季,显得颇为另类。关于其生平,参看杨讷:《徐寿辉、陈友谅事迹发覆——〈刘尚宾文集〉读后》,载《中华文史论丛》2008年第2期,第90—91页。

[32]郑思肖:《欧阳梦桂贞妾柔柔传》,《郑思肖集》,上海古籍出版社1991年版,第155页。

[33]周密:《癸辛杂识·别集上》,中华书局1988年版,第251页。

[34]郑思肖:《绝句十首》之八,《郑思肖集》,第38页。

[35]苏日娜:《蒙元时期蒙古人的袍服与靴子》,《黑龙江民族丛刊》2000年第3期,第109页。

[36]郑思肖:《大义略叙》,《郑思肖集》,第188页。

[37]王袆:《时斋先生俞公墓表》,《全元文》第55册,凤凰出版社2004年版,第618页。按,此篇《四部丛刊》本《逊志斋集》误收为方孝孺文(卷22,第21页,文字多有讹脱)。本文墓主卒于“元至治四年”(当为泰定元年,1324),墓表作于1370年,是年孝孺仅十三岁。

[38]华公恺:《故巡检钱公圹志》,《虑得集》附录卷上,收入《续修四库全书》第1122册,第289页。

[39]方孝孺:《卢处士墓铭》,《逊志斋集》(《四部丛刊》本),卷22,第26页上。

[40]关于元代汉人的蒙化程度,学界有不同看法。李治安教授根据语言、婚姻、服饰、名字等方面的研究认为,元代汉人蒙化不仅限于下层民众,精英阶层亦涉及其中;以地域而言,北方汉人蒙化较深而南方较浅;以程度而言,并未达到《明太祖实录》所言“悉以胡俗变异中国之制”的程度,而是一种胡汉杂糅的状态(氏撰:《元代汉人受蒙古文化影响考述》,《历史研究》2009年第1期,第24—50页)。笔者总体赞同上述结论,但认为其中某些具体论述仍可商榷。例如,在士人衣冠上,作者坚信元代政书《经世大典》与《元典章》的规条,认为其反映的是“常态”,而郑思肖、方孝孺等人的见闻或回忆是“变态”或者故意夸大。然而,制度规条并不等于社会现实;元代士人服饰的蒙化,实则在当时民间歌谣、绘画图像、时人目击或追忆中均有反映。另外,从元代的绘画作品来看,汉人衣冠“胡化”的情形,似不如文献描述得严重。但这种基于绘画作品的研究有其局限,必须引起注意。首先,长期以来学界关注的是少数族群“华化”,而忽略汉人“胡化”潮流缺,以致美术作品中的许多“胡服”形象,被径直认作少数族群(对陕西蒲城洞耳村元墓男主人族属的误判,是一个典型的例子,详后)。其次,绘画作品往往有“崇古”倾向,或者受制于题材传统,其中人物衣冠反映的未必皆是“时制”。例如,李治安教授引河北涿州元墓“备侍图”证明“汉人仍然大量保留着原有服饰”,便未必恰当。“备侍图”是涿州元墓壁画的主体,所绘仆役峨冠博带、衣着华丽,显系绘者想象之作(元代女仆形象,参看附图四、十三)。而李治安教授未引用的本墓东南、西南两壁《孝行组图》,其中人物衣着却真实反映了元代特征,如《丁兰刻木》中着半袖对襟短衣的妇女(见附图二十)、《刘明达卖子》中头戴四角笠子的男子(图廿一)、《王祥卧冰》中剃婆焦头的王祥(图廿二,可与图六右后仆役比较)等。绘画受制于题材传统的显例,是康熙中期焦秉贞所绘《耕织图》(这是至晚从南宋开始的一种绘画题材),其中人物都作明代装束,无一人垂辫。若以此论证清初汉族仍保持明代发式,显然失之(参看沈从文:《中国古代服饰史研究》,第585—586页)。

[41]刘夏:《上魏提举书》,《刘尚宾文续集》卷3,《续修四库全书》第1326册,第136—137页。

[42]参看黄汝成:《日知录集释》卷28“胡服”条,第1587—1591页;马端临:《文献通考》(杭州:浙江古籍出版社2000年版),卷310,第2432—2436页。

[43]故事见邱仲麟:《保暖、炫耀与权势——明代珍贵皮毛的文化史》,《中研院历史语言研究所集刊》第八十本第四分,第556页。

[44]宋代的“胡服”之禁,参看刘复生:《宋代“衣服变古”及其时代特征——兼论“服妖”现象的社会意义》,《中国史研究》1998年第2期,第88—89页。

[45]《文献通考》卷310,第2436页。

[46]郑思肖:《大义略叙》,《郑思肖集》,第188页。

[47]《新编纂图增类群书类要事林广记》续集卷5,收入《续修四库全书》第1218册,第423页。

[48]王袆:《鲍信卿传》,《全元文》第55册,第565页。按,本文作于元代。有趣的是,如果将这段不遗余力的颂美之词、和王袆入明后对故元士习的严厉批评(见前揭《时斋先生俞公墓表》)略作对比,就不难发现,王袆的“夷夏”观念并非“原生”,而是入明后受政治风向影响的产物。“夷夏”观念式微,这在元代后期金华诸儒中是普遍现象,不独王袆为然。同属金华学派、被视为明代开国文臣之首的宋濂,在入明前所留下的大量文字里,对元代幅员之广、文风之盛称赞不止,对蒙古政权绝无不满;即便入明后,也不肯视胜国为“夷狄”,明人好用的“胡元”一词,在宋濂的文字中是找不到的。那篇著名的标举“驱除胡虏、恢复中华”口号的《谕中原檄》,程敏政辑《皇明文衡》将其置于宋濂名下,但此檄明代各种版本宋濂别集均未收入,直至清季方被辑补入集(参看罗月霞主编:《宋濂全集》,浙江古籍出版社1999年版,第2216页),笔者认为深有可疑。

[49]在描述蒙古发式时,宋明文献有时混用“椎髻”、“垂髻”两词,而不加以区别。“椎髻”本为秦汉时代的一种发式(相关图像参看孙机:《汉代物质文化资料图说》,上海古籍出版社2011年版,第282页,图62-20),后来逐渐演变为对少数民族发式的泛称。南宋彭大雅最早用这个词描述蒙人(“被发而椎髻”,王国维:《黑鞑事略笺证》,《王国维遗书》第13册,第6页下),但两者形制其实并不相同;从形制上说,“垂髻”描述蒙古发式更为恰当。

[50]《实录》原作“深襜胡俗”(“襜”即蔽膝),文意难通。从前后内容推断,此处言元代帽式。《明太祖实录校勘记》云此处“旧校改‘俗’作‘帽’”(第103页);又顾炎武《日知录》、嘉靖《宣府镇志》引本段《实录》,皆作“深檐胡帽”(分见陈垣:《日知录校注》卷28,安徽大学出版社2007年版,第1624页;嘉靖《宣府镇志》,收入《中国方志丛书·塞北地方·察哈尔省》卷20,成文出版公司1970年版,第216页),则“深襜”是“深檐”之形讹,“胡帽”则因涉上文而误作“胡俗”。

[51]《明太祖实录》卷30,第525页,洪武元年二月壬子条。

[52]如元代江南儒生偶有穿用的“深衣”,就没有进入国家服饰制度。经典中的深衣之制言人人殊,可能是一个原因,但更为重要的是这类服饰缺乏现实基础,难以在民众生活中推行。

[53]刘夏:《刘尚宾文续集》卷4,《续修四库全书》第1326册,第155页。

[54]朱熹:《君臣服议》,《晦庵先生朱文公文集》卷69,收入《朱子全书》第23册,上海古籍出版社2002年版,第3351页;王星贤点校:《朱子语类》卷91,中华书局1986年版,第2328页。

[55]参看孙进己、干志耿:《我国北方各族发式之比较研究》,收入《探颐索隐集》,黑龙江人民出版1993年版,第108—116页。

[56]《北史》卷100:“宋、齐、梁、陈、魏、齐、周、隋南北分隔,南书谓北为‘索虏’,北书指南为‘岛夷’”,中华书局1974年版,第3343页。

[57]王国维:《蒙鞑备录笺证》,收入《王国维遗书》第13册,上海古籍书店1983年版,第15页下。

[58]郑思肖:《大义略叙》,《郑思肖集》,第182页。

[59]“不狼儿”,文献中又作“博浪”、“钵浪”,参看沈从文的考订,氏著《中国古代服饰研究》,第537页。此类发式的元人形象,还可见附图五福建将乐元墓壁画《人物轿舆图》;济南千佛山元墓《奉酒图》,《中国出土壁画全集》第4册,第190页;重庆巫山大庙元墓壁画《听琴图》,《中国出土壁画全集》第10册,第133页。此类发式陶俑,可见负志安:《陕西户县出土大量元代俑》,《文物》1979年第4期,第17页;马志祥:《西安曲江元李新昭墓》,《文博》1988年第2期,图版壹;王久刚:《西安南郊潘家庄元墓发掘简报》,《文物》2010年第9期,第50页。

[60]这种发式只有在人物侧面形象中才能被描画出来,因此图像较少。又可见重庆巫山大庙元墓壁画《男侍从图》,《中国出土壁画全集》第10册,第127页;及西安潘家庄元墓陶俑,见王久刚:《西安南郊潘家庄元墓发掘简报》,《文物》2010年第9期,第47页。

[61]《永乐大典》卷14125,中华书局影印本第9册,中华书局1986年版,第9180页。此处标点参照沈从文《中国古代服饰研究》第535—536页。关于《净发须知》一书,参看邓子勉:《〈净发须知〉、净发社及其他》,载《中国典籍与文化》1998年第2期,第55—63页。

[62]相关图片参看郭建设:《意韵灵动,元代遗风:焦作元代陶俑及其艺术特色》,《收藏家》2011年第9期,第6—7页。

[63]周密:《癸辛杂识续集》,中华书局1988年版,第135—136页。“开庆”为宋理宗年号(1259)。

[64]叶子奇:《草木子》卷3下,中华书局1959年版,第61页。

[65]王崇武:《明本纪校注》,香港龙门书店1967年版,第25页。

[66]宋代生员着白衣,故有“米虫”之讥,见郎瑛:《七修类稿》卷26“襕衫”条,上海书店出版社2009年版,第281页。

[67]瞿佑:《归田诗话》卷下,乔光辉:《瞿佑全集校注》,浙江古籍出版社2010年版,上册,第473页。

[68]转引自黄彰健:《明洪武永乐朝的榜文峻令》,载氏著《明清史研究丛稿》,台湾商务印书馆1977年版,第279页。

[69]陈学霖:《明代宦官与郑和下西洋的关系》,《中国文化研究所学报》第48辑(2008),第164页。元代规定宦官“其服从其国俗”(《大明集礼》卷39,《四库全书》第650册,第198页),可见其来源非一。权衡《庚申外史》称元末“宦者多高丽人为之”(《庚申外史》,《丛书集成初编》本,中华书局1985年版,第9页),而其时高丽亦流行蒙古衣冠发式(参看萧启庆:《元丽关系中的王室婚姻与强权政治》,收入氏著:《元代史新探》,新文丰出版公司1983年版,第250—251页)。明代开国不仅接受了元朝旧宫人,而且也多次向高丽索取阉人。参看刁书仁:《明前期明朝向朝鲜征索的“别贡”》,《东北师大学报》2009年第3期,第62—63页。

[70]《明史》卷774,第1826页;《明太祖实录》卷63,第1206页,洪武四年闰三月乙丑条。明太祖曾派遣宦官出使藩国,其背景是明初宦官多来自周边,出使母国具有语言优势。除出使外,洪武时期宦官少见外任差遣。

[71]《大明集礼》卷53下,《四库全书》第650册,第500—501页;《明史》卷67,第1651—1652页。

[72]这是明代文献中的常见用例,如夏元吉在《进实录表》中,即称颂明太祖“拯烝黎于涂炭之中,驱辫椎于沙漠之外”,《明太祖实录》卷首,第3页。

[73]《元史》卷114,中华书局1976年版,第2872页。

[74]叶子奇:《草木子》,卷3下,第61页。元明文献中“笠”与“帽”亦多混用,不加区别。如元代最常见的钹笠,叶氏便称为“帽”。

[75]图片见《文物》1982年第2期,图版壹、贰。

[76]“四角笠子”之名,见于洪武五年明政府给高丽的咨文(《训读吏文》卷2,国书刊行会1975年版,第14页)。沈从文将这种帽式称作“四方瓦楞帽”(氏著:《中国古代服饰研究》第一四六节《元代玩双陆图中官僚和仆从》,第535页),此后服饰史著作大都沿袭这个称呼。不过,“四方瓦楞帽”这个名称并不见于古代文献,且易与明人常戴的“瓦楞帽”混淆,故本文不使用这个名称。此种帽式,亦或即前引元末小令所称的“方檐帽”。(https://www.xing528.com)

[77]《事林广记》后集卷10,《续修四库全书》第1218册,第373页。

[78]戴后檐帽、钹笠的元代帝王画像,见沈从文《中国古代服饰研究》,第522、536页;其他阶层人物参看本文附图。

[79]王圻:《三才图会·衣服》,上海古籍出版社1985年版,第1502页;《明史》卷67,第1649页。按王圻的说法,明太祖巡幸国学见监生在烈日下排班,故此特许监生戴大帽,后来演变为监生和举人的标志服饰。

[80]《大明集礼》卷39,《四库全书》第650册,第200页。

[81]沈括撰、胡道静校证:《梦溪笔谈校证》卷1,上海古籍出版社1987年版,第57、58—60页。

[82]“四带巾”,《金史》卷43《舆服志》误点作:“金人之常服四:带,巾,盘领衣,乌皮靴”,中华书局1975年版,第984页。佩戴四带巾的金人形象,可见山西陵川县玉泉村大定九年金墓壁画《奉茶进酒图》,收入《中国出土壁画全集》第2册,第150页。

[83]《明太祖实录》卷49,第964页,洪武三年二月甲子条。

[84]相关图像与研究,见沈从文:《中国古代服饰研究》,第549页。

[85]二十四年诏令内容为申明头巾样式、禁止制造粗劣软巾出售。本诏令《明太祖实录》未载,见雷礼:《国朝列卿记》卷43《张智传》,明文书局1991年版,第106页。

[86]《明太祖实录》卷198,第2972页,洪武二十二年十二月己亥条。

[87]党宝海、杨玲:《腰线袍与辫线袄——关于古代蒙古文化史的个案研究》一文,对腰线袍的形制与流变有详细的研究,载《西域历史语言研究所集刊》第2辑,第20—47页。一般认为辫线袄是腰线袍的一种,长度较腰线袍短。

[88]《黑鞑事略笺证》,《王国维遗书》第13册,第7页上。

[89]山西右玉宝宁寺水陆画,出版时被认作明代作品(山西省博物馆编:《宝宁寺明代水陆画》,文物出版社1985年版)。但沈从文早在《中国古代服饰研究》一书中(第498-5-3页),即将其作为元代材料使用;美术史家李德仁更从绘画风格、人物服饰以及文字内证等方面证明,该画作实为元代作品(参看氏撰:《山西右玉宝宁寺元代水陆画论略》,载《美术观察》2000年第8期,第61—64页)。

[90]类似图像还可以见济南端口东村元代石雕墓《启门图》中男子,《中国出土壁画全集》第4册,第173页。

[91]本墓葬的男女主人“张按答不花系宣德州人,娘子李氏云线系河中府人”,墓主虽然着蒙古服、用蒙古名,但实系蒙化的汉人。有研究者将这座墓葬归类为蒙古人墓,并不恰当。蒙古为非定居游牧民族,只有部落而无乡贯概念。按元代传记书写程序,蒙古色目人多标举部族名称,汉人书写本贯。又,男女墓主衣着均为左衽,系金代遗风,亦非蒙族本俗。关于元代时期汉人蒙名的现象,参看张佳:《别华夷与正名分:明初的日常杂礼规范》,《复旦学报》2012年第3期,第22页。

[92]《原本老乞大》,收入王维辉编:《朝鲜时代汉语教科书丛刊》第1册,第36、43页;党宝海、杨玲:《腰线袍与辫线袄——关于古代蒙古文化史的个案研究》,第39页。

[93]“袴褶”本唐前古“胡服”名(参看王国维:《胡服考》,《观堂集林》卷22,中华书局1959年版,第1074—1078页),与蒙古服饰无涉。王世贞称:“袴褶,戎服也。其短袖或无袖,而衣中断,其下有横褶而下复竖褶之。”(《觚不觚录》,收入《四库全书》第1041册,第439页),形制与腰线袍相近。

[94]《明史》卷67,第1648页。

[95]《明太祖实录》卷226,第3305页,洪武二十六年三月丙辰条。

[96]洪武五年五月《劝兴礼俗诏》,傅凤翔辑:《皇明诏令》卷2,成文出版社1967年版,第94页。

[97]中国文物学会专家委员会编:《中国文物大辞典(上册)》,中央编译出版社2008年版,第617页。

[98]《明太祖实录》卷36下,第693页,洪武元年十一月甲子条。

[99]《明太祖实录》卷199,第2983页,洪武二十三年正月辛未条。这次更定命妇衣冠的内容为何,《实录》未载。据此次最近的一次命妇衣冠改制,是洪武十八年五月颁布命妇“翠云冠”式。

[100]当然也有一些元代服饰,经过变形之后或者被特别允许在某些特定人群中保留下来。例如,前文已经提到,辫线袄因便于运动,在皇帝侍从服饰中得以保留,后来演化为明代中后期流传甚广的“曳撒”;而形制接近钹笠的大帽,明代成为监生、举人的专用冠帽。此外,明代前期曾在北京和内地安置大量的北元降人,这也曾造成了某些地区、某段时间内“胡风”流行,最典型的例子是明英宗时北京军民“戴帽穿衣,习尚胡制”(高寿仙:《明代北京及北畿的蒙古族居民》,收入《第十届明史国际学术讨论会论文集》,第627—633页)。关于明代残留的蒙古衣冠遗俗,参看罗玮:《汉世胡风:明代社会中的元代服饰遗存》,首都师范大学硕士学位论文,2012年。

[101]这些服饰特征在考古断代上的应用,可参看董新林:《元代壁画墓时代特征初探——兼论登封王上等壁画墓的年代》,收入《古代墓葬美术研究》第1辑,文物出版社2011年版,第363—370页。

[102]刘三吾:《大明一统赋》,《坦斋刘先生文集》卷下,《四库全书存目丛书》集部第25册,第127页。

[103]参看林丽月:《故国衣冠:鼎革易服与明清之际的遗民心态》,《台湾师大历史学报》第30期(2002年6月),第39—56页。

[104]《元史》卷28《舆服》,第1939页;《明史》卷69《舆服》,第1636页。

[105]《春秋左传正义·僖公二十四年》(《十三经注疏》本,中华书局1980年版),第1818页。杜预注:“衷,犹适也。”对于儒家服饰与礼制观念的梳理,可以参看张志云:《礼制规范、消费时尚与社会变迁:明代服饰文化探微》,第25—33页。

[106]王国维:《黑鞑事略笺证》,第7页上。

[107]郑思肖:《大义略叙》,《郑思肖集》,第182页。

[108]耿升译:《柏朗嘉宾蒙古行纪》,中华书局1985年版,第29、30页。

[109]这并不意味着元代社会关系较中国传统汉族王朝更具平等性。相反,在北方游牧民族家产制传统影响下元代统治者将一切被征服者都视为自己的奴仆,主奴关系泛化盛行,只不过这种不平等关系在服饰上没有得到体现而已。参看姚大力:《论元代王朝的皇权》,收入氏著:《元代制度与政治文化》,北京大学出版社2011年版,第166—174页;张帆:《论元代王朝的“家天下”政治特征》,《北大史学》2001年第8辑,第50—75页。

[110]图片见沈从文:《中国古代服饰研究》,第522页。

[111]同上书,第536页。

[112]韩儒林:《元代诈马宴新探》,收入《穹庐集》(石家庄:河北教育出版社2000年版),第284页。按照韩儒林的解释,“质孙(jisun)”在蒙语中的意思是“颜色”,质孙服即在宴会上穿着的与皇帝衣装颜色相同的衣服。质孙服上下之间在样式上是否有差别,文献对此有不同说法。元文宗时纂修的政书《经世大典》称“与燕之服,衣冠同制,谓之质孙”;而《元史·舆服志》则谓质孙有“精粗之制、上下之别”。参看史卫民:《元代社会生活史》,中国社会科学出版社1996年版,第103—104页。

[113]方龄贵:《通制条格校注》卷9,第358页。

[114]陶宗仪:《南村辍耕录》卷11,第140页。

[115]《大明集礼》卷39《内外命妇冠服》谓:“元无内外命妇冠服之制”,《四库全书》第650册,第204页。延祐元年定立臣民服色等第时,有对命妇首饰和衣服的简要规定,参看方龄贵:《通制条格校注》卷9,中华书局2001年版,第358—359页,但其内容简略,远不如唐宋以及后来明代的命妇服饰制度细密。而且从上引《辍耕录》记载来看,这些规定也没有得到落实。

[116]参看方龄贵:《通制条格校注》卷9,第358—360页。

[117]偏诸,衣服的花边,刻本误作“编诸”。典出贾谊:《治安策》,《汉书》卷48,中华书局1975年版,第2242页。

[118]黄淮、杨士奇纂:《历代名臣奏议》卷120,上海古籍出版社1989年版,第1592页。

[119]关于郑氏生平,参看李鸣飞、张帆:《郑介夫生平考实》,收入《清华元史》第1辑,商务印书馆2011年版,第92—123页。

[120]黄淮、杨士奇纂:《历代名臣奏议》卷67,第926页。

[121]关于辽金元三代的冕服之制及其对明代的影响,参看阎步克:《服周之冕——〈周礼〉六冕礼制的兴衰变异》,第11章第4节《由宋至辽金元明冕服专属皇族》,中华书局2009年版,第407—416页。

[122]张志云:《重塑皇权:洪武时期的冕制规划》,《史学月刊》2008年第7期,第37页。

[123]洪武元年所定命妇冠服制度详细内容,参看《明太祖实录》卷36下,第691—693页,洪武元年十一月甲子条。

[124]《明太祖实录》卷65,第1230—1232页,洪武四年五月癸酉条。

[125]《旧唐书》卷45,中华书局1975年版,第1937页。

[126]《新唐书》卷24,中华书局1975年版,第520页。

[127]《明太祖实录》卷36下,第679、685页,洪武元年十一月甲子条。

[128]《明太祖实录》卷55,第1079页,洪武三年八月丁丑条。

[129]《明太祖实录》卷138,第2179页,洪武十四年七月壬子条;卷146,第2287页,洪武十五年六月壬辰条;卷209,第3114页,洪武二十四年六月己未条。

[130]唐初,因皇帝常服用(赤)黄袍,“遂禁士庶不得以赤黄为衣服杂饰”,高宗总章元年(668),“始一切不许着黄”。见《旧唐书》卷45,第1952页。

[131]隋制官员五品以上着紫袍。唐制三品以上服紫,五品以上着绯,七品以上着绿,八品以下用青色。北宋元丰元年(1078)改为四品以上服紫,六品以上用绯,九品以上着绿。元制五品以上着紫,六七品用绯,八品以下服绿。以上参看诸史舆服志。明初公服去紫,以“赤、青、绿”作为三等服色,《明太祖实录》卷36下,第693页,洪武元年十一月甲子条。

[132]明代为何要禁止官民服用玄、紫,其原因文献中没有明确交代。“玄”代表了天的颜色,而“紫气”一直被认为是王者之气,这两种颜色可以引发出与帝王有关的联想,可能是禁止官民服用的原因。

[133]《明太祖实录》卷81,第1464页,洪武六年四月癸巳条。

[134]服饰图案中的蟒、斗牛和飞鱼,都是以龙的形象为基础的衍生出来的。龙减趾为蟒(龙五爪、蟒四爪)、加牛角为斗牛、加翅为飞鱼。参看纳春英:《浅谈明代的赐服形象》,《文史知识》2008年第1期,第68—71页。

[135]方龄贵:《通制条格校注》卷9,第358页。

[136]同上书,第357页。

[137]《大明令·礼令》,收入《皇明制书》卷1,《续修四库全书》第788册,第14页。

[138]《明太祖实录》卷81,第1463页,洪武六年四月癸巳条。

[139]如洪武二十年颁布的《礼仪定式》(收入《皇明制书》卷8,《续修四库全书》第788册,第346—348页)、二十四年更定的冠服居室器用制度(《明太祖实录》卷209,第3110—3119页,洪武二十四年六月己未条)、二十八年颁布的《礼制集要》,其中都无官员可以使用四爪龙纹的规定。

[140]《明太祖实录》卷196,第2952页,洪武二十二年七月壬午条。

[141]俞本撰、陈学霖校录:《纪事录》,收入氏著:《史林漫识》,中国友谊出版公司2001年版,第147页。

[142]《礼仪定式》,《皇明制书》卷8,《续修四库全书》第788册,第384页。

[143]《礼制集要》(中研院史语所藏明嘉靖宁藩刊本),卷首。《明太祖实录》卷243相关部分(第3529—3530页,洪武二十八年十一月乙亥条)即据此改写。

[144]出于掩饰篡逆、合法化政权的需要,朱棣屡命重申“祖制”,早在夺权之初,即令礼部将洪武时期所定礼制“图示中外,俾人知遵守”。《明太宗实录》卷13,第232页,洪武三十五年十月丁巳条。

[145]《皇明条法事类纂》卷22《礼部类·官员人等不许僭用服色例》,收入杨一凡主编:《中国珍稀法律典籍集成》乙编第4册,科学出版社1994年版,第958页;《明太宗实录》卷13,第235页,洪武三十五年十月辛酉条。

[146]《明太宗实录》卷35,第614页,永乐二年十月甲申条。按,据顾诚考证,耿炳文靖难时即战殁,此则史料不实(见氏撰《靖难之役和耿炳文、沐晟家族》,载《北京师范大学学报》1992年第5期,第47—52页)。据此,耿炳文因服器“僭越”自裁事,或为《实录》伪造;但也可看出,僭越礼制是当时加罪大臣的常见口实。

[147]“乡人诬告义门私造军器。朝廷遣官搜索,一无所有,止有旧红漆器尚存,以罪坐家长(郑)瀱当之。(郑)沂诣前请曰:‘家长乃某之兄,昏耄无闻知。某尝为礼官,不能使家众遵国法,罪坐某。’兄弟争再三,事闻于朝,未几,蒙恩宥,仍赐冠带还家。”雷礼:《国朝列卿纪》卷39《郑沂传》,第29页下。

[148]谢玉珍:《明初官方器用、服饰纹样的限制——以明初贵族墓葬随葬品为例》,《明代研究》(台湾)第9期,第94页。

[149]参看杨一凡:《明大诰研究》,江苏人民出版社1988年版,第86页。

[150]《大诰》第36、第45、第59,《大诰续编》第10、第18,《大诰三编》第34,收入《全明文》第1册,上海古籍出版社1992年版,第602、606、612、630、633、720页。

[151]参看万历《明会典》卷61,中华书局1989年版,第383—390页。

[152]《明史》卷67,第1649页。

[153]《明太祖实录》卷209:“凡年老致仕及侍亲辞闲官员,许用纱帽束带。若为事黜降,服与庶人同”,第3114页,洪武二十四年六月己未条。

[154]《明太祖实录》卷37,第744—745页,洪武元年十二月癸未条。

[155]洪武五年定制,参看《明史》卷67,第1643—1645页。

[156]《明太祖实录》卷55,第1076页,洪武三年八月庚申条。

[157]《明太祖实录》卷73,第1337页,洪武五年三月乙卯条。

[158]李开先:《中麓画品·后序》,收入《续修四库全书》第1065册,第74页。

[159]骆问礼:《续羊枣集》附录下“妇人服饰条”,《续修四库全书》第1127册,第393页。

[160]《明太祖实录》卷200,第3001页,洪武二十三年三月乙丑条。

[161]叶子奇:《草木子》卷3下,第61页。

[162]图片见沈从文:《中国古代服饰研究》147《元宴饮图中官僚和仆从》,第538页。

[163]《明太祖实录》卷55,第1076页,洪武三年八月庚申条。

[164]按照洪武二十五年的规定,准许穿靴者有“文武百官并同籍父兄伯叔弟侄子壻,及儒士生员、吏典、知印、承差钦天监天文生、太医院医士、瑜伽僧、正一道士、将军、散骑舍人、带刀之人、正伍马军并马军总小旗、教读大诰师生”,《明太祖实录》卷219,第3213页,洪武二十五年七月壬午条。

[165]《南京刑部志》卷3,转引自黄彰健:《明洪武永乐朝的榜文峻令》,收入《明清史研究丛稿》,第266页。

[166]王天有、张何清点校:《逆臣录》,北京大学出版社1991年版,第59页。

[167]邵忠、李瑾编:《吴中名贤传赞》,江苏古籍出版社1997年版,第186页。

[168]况钟:《禁棍恶积弊示》,《况太守集》,江苏人民出版社1983年版,第129页。

[169]《儒林外史》第三十二回臧荼贿买廪生,说做了官就可以“穿螺蛳结底的靴,坐堂,洒签,打人”,把穿靴当作官吏的一项权利;第二十四回戏子班头鲍文卿,在茶馆里看见唱老生的钱麻子“身穿宝蓝缎直缀,脚下粉底皂靴”,便劝阻说“像这衣服、靴子,不是我们这行事的人可以穿的。你穿这样衣裳,叫那读书的人穿甚么”。吴敬梓著、张慧剑校注:《儒林外史》,人民文学出版社1999年版,第162、207页。

[170]方龄贵:《通制条格校注》卷9,第359、360页。

[171]方龄贵:《通制条格校注》卷9,第363、360页。元代“娼妓”和“乐艺人”是被区别对待的(“诸乐艺人等,服用与庶人同”,第360页),而明代服饰制度,对这两类人不加区别。

[172]图片见沈从文:《中国古代服饰研究》147《元宴饮图中官僚和仆从》,第538页。

[173]以上分别参看《明太祖实录》卷30,第525页,洪武元年二月壬子条;卷49,第964—965页,洪武三年二月甲子条;卷126,第2018页,洪武十二年十月乙亥条。

[174]郎瑛:《七修类稿》卷21“绿头巾”条,第303页。

[175]《明太祖实录》卷188,第2814页,洪武二十一年正月丁亥条。

[176]万历《明会典》卷61,第394页。

[177]徐学聚:《国朝典汇》卷111所载洪武五年定制,北京大学出版社1993年版,第5382页。

[178]参看叶梦珠:《阅世编》卷8对晚明皂隶、仆役服饰的描述,中华书局2007年版,第197、198页。

[179]黄润玉:《宁波府简要志》卷5,收入《四库全书存目丛书》史部第174册,第776页。这里抄录的可能是洪武十四年之前的规定,《明史·舆服志》载洪武十四年改令皂隶人等“原服皂衣,改用淡青”(第1655页),与图十八隶从服色相合。

[180]刘辰:《国初事迹》,收入邓世龙辑,许大龄、王天有点校:《国朝典故》卷4,北京大学出版社1993年版,第96页。

[181]明人何孟春(1474—1536)曾经感慨:“教坊司伶人制常服绿巾,以别士庶之服;女妓冠、褙,不许与庶民妻同……女妓无带,所以别良贱也;伶人妇不许戴冠、着褙子,乐工非承应日出外,不许穿靴,所以贱之如此。而今有遵此制者乎?”(《余冬序录摘抄内外篇》卷1,《丛书集成初编》本,第3页)伶优服饰禁限,到明代中期已经失去实际约束力。

[182]《儒林外史》第二十二回,第148页。

[183]“四民”一词出自《管子》,见戴望:《管子校正》卷8《小匡》,中华书局2006年版,第121页。《汉书·食货志》对这四者身份有经典的定义。

[184]此类论述可见贾谊:《论积贮疏》、晁错:《论贵米粟疏》,《汉书》卷24,第1128—1134页。

[185]参看陈得芝:《从“九儒十丐”看元代儒士的地位》,收入氏著:《元代史研究丛稿》,人民出版社2005年版,第424—429页。

[186]傅若金:《送习文质赴辟富州吏序》,《全元文》第49册,第286页。

[187]蒋易:《送郑希孔之建宁学录序》,《全元文》第48册,第70页。

[188]陆文圭:《送萧仲坚序》,《全元文》第17册,第522页。

[189]余阙:《贡泰父文集序》,《全元文》第49册,第134页。

[190]贝琼:《石田说》,《清江贝先生集》(《四部丛刊》本),卷12,第4页上;《送国子学正赵伯庸赴永宁尹序》,《清江贝先生集》卷19,第7页上。

[191]《明太祖实录》卷220,第3228页,洪武二十五年八月戊寅条。

[192]《明太祖实录》卷213,第3149页,洪武二十四年十月庚申条;《明史》卷138《秦逵传》,第3974页。

[193]徐学聚:《国朝典汇》卷111《冠服制》,第5386页。

[194]吕坤:《实政录》卷1,《北京图书馆古籍珍本丛刊》第48册,第15页。

[195]《明太祖实录》卷219,第3213—3214页,洪武二十五年七月壬午条。

[196]《皇明制书》卷11《学校格式》,《续修四库全书》第788册,第380页。

[197]《儒林外史》第十八回盐商支谔因冒用生员方巾附庸风雅而遭官员惩治的故事,对此作了极好的说明。参看吴敬梓著、张慧剑校注:《儒林外史》第十八回《约诗会名士携匡二,访朋友书店会潘三》,第125页。

[198]《明太祖实录》卷156,第2428页,洪武十六年九月甲辰条;卷220,第3228页,洪武二十五年八月丁丑条;卷250,第3618页,洪武三十年三月壬辰条。

[199]朱元璋:《大诰续编序》,《全明文》第1册,第622页。

[200]《明太祖实录》卷175,第2663页,洪武十八年九月戊子条。

[201]《明太祖实录》卷176,第2941页,洪武二十二年四月己亥条。

[202]如吴元年徙苏州富民实濠州,洪武三年徙苏松嘉湖杭五府民“往临濠开种”。分见《明太祖实录》卷26,第383页,吴元年十月乙巳条;卷53,第1053页,洪武三年六月辛巳条。

[203]朱元璋:《资世通训·商用章》,《皇明制书》卷10,第367页。

[204]隋代令胥吏服青、庶人服白、屠贾服黑、士卒服黄(《旧唐书》卷45,第1952页),但这只是用服色区分不同职业的人群,并没有要分别地位高下的意思。唐宋两代都没有专门针对商人阶层的服饰规定,商人在舆服上所受的限制,与一般平民并无二致。如唐代规定商贾、庶人、僧道不能骑马(《新唐书》卷24,第532页);宋初规定庶人、商贾、技艺人等,只准穿皂、白衣(《宋史》卷153,第3574页),都将商贾与庶人并举,没有单独针对商人的舆服约束。

[205]班固:《汉书》卷1下《高帝纪》,第65页。

[206]《明太祖实录》卷55,第1076页,洪武三年八月庚申条。

[207]朱元璋:《光禄寺卿徐兴祖诰》、《谕群臣务公去私》、《敕问文学之士》,分见《全明文》第1册,第30、93、140页。

[208]此规定《实录》未载,见徐学聚:《国朝典汇》卷111,第5384页;及俞汝楫:《礼部志稿》,《四库全书》第597册,第302页。

[209]《明太祖实录》卷198,第2972页,洪武二十二年十二月乙未条。

[210]何孟春:《余冬序录摘抄》卷2,《丛书集成初编》本,第3页。

[211]朱元璋:《资世通训·僧道章》,《续修四库全书》第788册,第368页;类似表述亦见朱元璋:《拔儒僧文》,《全明文》第1册,第166页。

[212]《明太祖实录》卷150,第2368页,洪武十五年十二月乙酉条。

[213]参看任宜敏:《中国佛教史·明代卷》,人民出版社2009年版,第6页。

[214]《申明佛教榜册》(洪武二十四年),载葛寅亮:《金陵梵刹志》卷1,《续修四库全书》第718册,第464页。

[215]参看王崇武:《论明太祖起兵及其政策之转变》,《中研院历史语言研究所集刊》第十本(1948年),第65—66页。

[216]《明太祖实录》卷209,第3110页,洪武二十四年六月丁巳条。

[217]葛寅亮:《金陵梵刹志》卷1,《续修四库全书》第718册,第463页。

[218]同上书,第467页。

[219]《明太祖实录》卷209,第3110页,洪武二十四年六月丁巳条。

[220]宋讷:《壬子秋过故宫》之十八,《西隐文集》卷3,文海出版社1970年版,第118页。

[221]王袆:《鲍信卿传》,《全元文》第55册,第564—565页。本文作于元末至正十三年(1353)或稍后。

[222]王袆:《时斋先生俞公墓表》,《全元文》第55册,第618页。本文作于洪武三年。

[223]参看方孝孺:《后正统论》,《逊志斋集》(《四部丛刊》本),卷2,第7页下—13页下。明太祖北伐虽以“驱除胡虏”为口号,但其认为蒙古入主中原乃系“天命”,仍然承认元朝的正统地位。参看李焯然:《太祖一朝官方史籍对蒙古元朝的立场》,收入《明太祖及其时代国际学术会议论文集》(香港中文大学,2006年),第291—314页。

[224]这里略举数例。弘治《温州府志》卷首序:“自胡元入主中国,天下沦胥左衽矣……我太祖高皇帝再造华夏、重整冠裳,驱元主于沙漠,降方氏于海隅,夫然后温之旧染污习一切除去,维新善俗油然奋兴。”(收入《天一阁藏明代方志选刊》,上海古籍书店1981年版);弘治《易州志》卷首序:“(易州)历宋迄元沦于异域,衣冠文物之俗荡然矣,于志乎何有。迨入我明,山川民物焕然更新。”(收入《天一阁藏明代方志选刊》);嘉靖《平凉府志》卷2《风俗》:“方蒙古乱华,天下礼教荡然矣,中华大圣救而正之”(收入《日本藏中国罕见地方志丛刊续编》第19册,北京图书馆出版社2003年版,第242页)。

[225]早在洪武十六年,朝臣唐铎即将“去胡元弊政,一复中国之旧”(《明太祖实录》卷153,第2392页,洪武十六年三月庚戌条)作为明太祖胜过汉高祖之处。此类议论代不乏人,参看谈迁:《国榷》卷10引明人谢铎、王世贞、陈于陛、李维桢、何乔远诸家议论,中华书局1958年版,第784—785页。

[226]《皇明条法事类纂》卷22,收入《中国珍稀法律典籍集成》乙编第4册,第988页。按,《皇明条法事类纂》系抄本,原书文字讹误甚多,为了便于阅读,本文直接引用杨一凡校勘后的文字,原文脱误未予注出。

[227]张瀚:《松窗梦语》卷7,中华书局1985年版,第140页。

[228]万历《新昌县志》(《天一阁藏明代方志选刊》本)卷4,第5页上。

[229]《皇明条法事类纂》卷22,收入《中国珍稀法律典籍集成》乙编第4册,第978页。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。