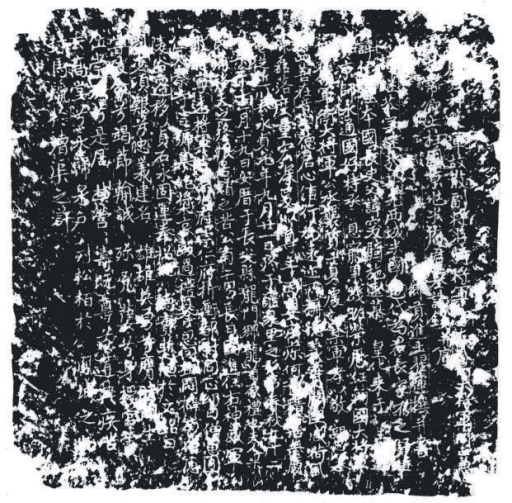

唐永贞元年(805)刻。1955年出土于西安西郊三桥附近。墓志呈方形,盖盝顶,长47厘米、宽45厘米,上题篆书“大唐故米府君墓志铭”,四周线刻四神纹饰。志石长48厘米、宽47厘米,阴文行书,共20行,行20~26字,四侧线刻十二生肖图案(图3-32)。墓志中写道:

公讳继芬,字继芬,其先西域米国人也,代为君长,家不乏贤。祖讳伊西,任本国长史。父讳突骑施,远慕皇化,来于王庭,邀质京师,永通国好。特承恩宠,累践班荣,历任辅国大将军,行左领军卫大将军。公承袭质子,身处禁军,孝以敬亲,忠以奉国。

从志文可知米继芬为米国人,系以国名为姓。其父突骑施曾在唐朝为人质,父死后,米继芬仍为人质,并在唐朝任职。米继芬继承其父突骑施的“质子”身份,说明这种两代传承的制度相当稳定,也反映了米国在很长时间里保持着对唐朝的附属国地位,而且米继芬家祖孙三代作为唐朝入仕蕃将受到了任用。

【洛阳花献及妻安氏墓志】

两墓志于2010年底在洛阳东郊出土,现收藏于洛阳碑志拓片博物馆。均为方形。据墓志铭文,安氏葬于长庆元年(821)十月廿二日,花献葬于大和二年(827)二月十六日,夫妇合葬。

花献墓志称其“常洗心事景尊,竭奉教理”,“为法中之柱础,作徒侣之笙簧”,由此可知花献不仅信仰景教,还是非常虔诚的景教徒,是当时洛阳景教信徒中的中坚力量。

洛阳景教经幢的出土,反映了唐后期洛阳景教传播及其信仰情况,揭示了唐后期洛阳景教信仰中的粟特人群体。花献及其妻安氏墓志的出土,提供了一个洛阳景教家庭信仰的个案,再一次印证了唐代洛阳景教的传播情况,景教寺院的存在,证明此时的洛阳也是景教传播的重要地区。

图3-32 米继芬墓志

米继芬的夫人为米氏,不仅说明夫妻都是米国人,而且说明粟特人同姓相互通婚,这既是保存自己民族形态与国家不亡的最佳方法之一,也有可能是王室成员与上层官员之间的政治婚姻,还有可能是共同的宗教信仰使他们婚配。在长安的昭武九姓粟特人后裔多相互联姻,这也是当时流行的“胡俗”。

志文又载:“公有二男,长曰国进,任右神威军散将、宁远将军,守京兆府崇仁府折冲都尉同正。幼曰僧思圆,住大秦寺。”志文中明确记载米继芬幼子是一个景教僧侣,这暗示了其父辈、祖辈必定都是景教徒,至少可以肯定米继芬心目中只有景教崇拜,否则不会允许儿子去做专职的景教僧侣。因为宗教信仰常常是维系一个家庭或一个家族生存延续的精神纽带,人们不会轻易改变自己原有的宗教传统,即是说,米继芬全家都信奉景教,是虔诚的景教徒。

至于思圆所住的大秦寺,很可能就是唐长安义宁坊大秦寺,即大秦景教流星中国碑刊立的地方。因为该寺是贞观十二年(638)唐太宗诏令波斯主教阿罗本所建,不仅是长安最大的景教寺院,而且距米继芬家居住的礼泉坊只隔一条街,斜角相邻,来往非常便捷[36]。

据考证,米国为康国的一部,其地约在今吉尔吉斯斯坦境内。此墓志是反映西域昭武九姓之一的米国和唐朝交往关系的实证,具有重要的历史价值。现藏于西安碑林博物馆。

【注释】

[1]韩伟:《陕西石窟概论》,《文物》1998年第3期。

[2]韩伟:《陕西石窟概论》,《文物》1998年第3期。

[3]李凇:《一位县令解决文化冲突的一个探索性方案——陕西福地水库西魏佛道混合石窟的图像与观念》,《新美术》2002年第1期。

[4]陕西省考古研究院等:《陕西安塞县大佛寺石窟调查简报》,《考古》2013年第12期。

[5]陕西省考古研究院等:《陕西岐山蔡家坡石窟考古调查报告》,《考古与文物》2009年第5期。

[6]西北大学考古专业等:《慈善寺与麟溪桥——佛教造像窟龛调查研究报告》,科学出版社,2002年。

[7]陕西省地方志编纂委员会:《陕西省志·文物志》,三秦出版社,1995年,第181—182页;常青:《彬县大佛寺造像艺术》,现代出版社,1998年。

[8]李凇:《陕西古代佛教美术》,陕西人民教育出版社,2000年,第99—108页。

[9]王长启、高曼:《西安地区出土北朝晚期佛造像及其艺术风格》,《碑林集刊》(八),陕西人民美术出版社,2002年;王锋钧:《西安地区西魏石刻佛教造像的类型及特征》,《文博》2011年第2期。

[10]张建林、田有前:《陕北富县发现一批北朝至宋代佛教造像》,《中国文物报》2010年,第4版2月26日。

[11]程学华:《唐贴金画彩石刻造像》,《文物》1961年第7期。(https://www.xing528.com)

[12]王长启:《西安出土的北魏佛教造像》,《碑林集刊》(六),陕西人民美术出版社,2000年。

[13]西安碑林博物馆:《长安佛韵:西安碑林佛教造像艺术》前言,陕西师范大学出版社,2010年;赵力光:《西安碑林藏佛教造像艺术略论》,《碑林集刊》(十六),三秦出版社,2010年。

[14]宋莉:《北魏至隋代关中地区造像碑的样式与年代考证》,西安美术学院博士学位论文,2011年,第1页。

[15]李静杰:《佛教造像碑分期与分区》,《佛学研究》1997年第6期。

[16]宋莉:《北魏至隋代关中地区造像碑的样式与年代考证》,西安美术学院博士学位论文,2011年,第10页。

[17]杨泓:《造像碑》,《中国大百科全书·考古学》,中国大百科全书出版社,1986年,第639—640页,。

[18]张燕:《北朝佛道造像碑精选·序言》,天津古籍出版社,1996年。

[19]〔清〕王昶:《金石萃编》卷三十九《王女晖等造像记》后附“北朝造像诸碑总论”,《石刻史料新编》第一辑第一册,台湾新文丰出版公司,1982年,第670—671页。

[20]马长寿:《碑铭所见前秦至隋初的关中部族》,中华书局,1985年,第6页。

[21]刘淑芬:《灭罪与度亡:佛顶尊胜陀罗尼经幢之研究》,上海古籍出版社,2008年,第60—66页。

[22]陕西省文物管理委员会:《陕西所见的唐代经幢》,《文物》1959年第8期。

[23]贾麦明等:《新发现的唐“开元石幢”及相关问题》,《考古与文物》2001年第5期。

[24]杜文玉:《唐代长安佛教经幢题记与题名研究——以佛教信众的社会结构为中心》,《人文杂志》2012年第6期。

[25]夏广兴等:《佛顶尊胜陀罗尼信仰与唐代民俗风情》,《上海师范大学学报》2005年第6期。

[26]杜文玉:《唐代长安佛教经幢题记与题名研究——以佛教信众的社会结构为中心》,《人文杂志》2012年第6期。

[27]陕西省地方志编纂委员会:《陕西省志·文物志》,第254页,三秦出版社,1995年。

[28]宝鸡市考古研究所:《五代李茂贞夫妇墓》,科学出版社,2008年,第119页。

[29]冉万里:《隋唐考古》,陕西人民出版社,2009年,第377—378页。

[30]路远:《景教与景教碑》,西安出版社,2009年,第12—16页。

[31]〔丹麦〕何乐模著,史红帅译:《我为景教碑在中国的历险》,上海科学技术文献出版社,2011年,第75页。

[32]〔丹麦〕何乐模著,史红帅译:《我为景教碑在中国的历险》,上海科学技术文献出版社,2011年,第75页。

[33]陈国英:《西安东郊三座唐墓清理记》,《考古与文物》1981年第2期。

[34]朱谦之:《中国景教——中国古代基督教研究》,东方出版社,1993年,第130页。

[35]荣新江:《一个入仕唐朝的波斯景教家族》,《中古中国与外来文明》,生活·读书·新知三联书店,2001年。

[36]葛承雍:《唐代长安一个粟特家庭的景教信仰》,《历史研究》2001年第3期。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。