所谓石经,是指将整部成套的经书刻之于石者,主要有儒家石经、佛教石经和道教石经三种。儒家石经是指将儒家经典刻之于石者,其形制多为碑式,碑首、碑身、碑座皆全。这些经书的内容,西汉时有《诗》、《书》、《礼》、《易》、《春秋》等五种,谓之“五经”;唐时增加至12种,谓之“十二经”;宋以后至清朝灭亡,又增至13种,谓之“十三经”。将这些经书刻到石上,从汉至清计有7种,即常说的“熹平”、“正始”、“开成”、“广政”、“嘉祐”、“南宋”、“乾隆”等石经。其中东汉的《熹平石经》、曹魏的《正始石经》、后蜀的《广政石经》、北宋的《嘉祐石经》和南宋的《高宗御书石经》,或遗留部分残石,或全部遗失,唯唐代的《开成石经》和清代的《乾隆石经》保存完好。陕西保存的儒家石经主要是喜平石经、正始石经的残石以及基本完好的开成石经。

开成石经始刻于唐文宗大和七年(833),成于开成二年(837),故称“开成石经”或“唐石经”。由于其后各朝各代的有识之士的保护,虽历经沧桑,仍保存基本完好,至今巍然屹立于古城西安,成为闻名遐迩的西安碑林的重要组成部分(图2-52)。

【西安碑林】

西安碑林是名碑荟萃之地,也是我国收藏碑石最早、最多的一座艺术宝库,陈列有从汉到清的各代碑石、墓志共三千多块。这里碑石如林,故名碑林。

碑林创建于北宋元祐二年(1087),当时是为了保存唐代的“石经”。所谓石经,是指唐玄宗李隆基亲自作序、加注并书写的《石台孝经》,以及唐文宗开成二年(1837)刻的十二经,即《开成石经》。这些石经原立于唐长安城务本坊的国子监内,后经两次搬迁,移至今址。

西安碑林内容丰富,它既是我国古代书法艺术的宝库,又汇集了古代的文献典籍和石刻图案;记述了我国文化发展的部分成就,反映了中外文化交流的史实,因而驰名中外。

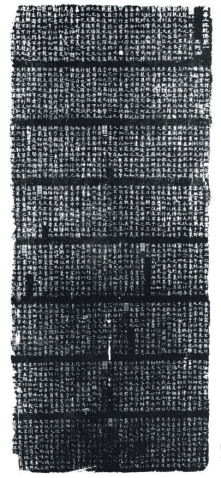

图2-52 开成石经

唐代三百年间,在思想领域里,基本上是儒、释、道并兴。初唐,道教和佛教分别受到唐太宗李世民和武则天的推崇,道观、佛寺数量大增,且有不少寺、观为皇家官办,皇亲国戚、文武大臣中的道教和佛教徒不乏其人。但是,总的来看,无论是中国土生土长的道教还是外域传入的佛教,始终未能取代儒学的正统地位。

安史之乱是唐王朝由盛到衰的转折点,从此后藩镇势力愈加扩张,朝廷权威日渐下降,中央集权制度面临动摇和崩溃的危险。顺宗、宪宗等几代皇帝也都曾为削弱地方割据势力、巩固中央集权进行了一些改革措施,但终究成效甚微。反而,宦官的势力愈来愈大,达到可以任意废立皇帝的地步。在这样的形势下,一些有识之士主张进一步推崇儒学,企图以儒家的“尊王室”、“正名分”的思想来巩固摇摇欲坠的封建政权。

在此背景下,大和四年(830),工部侍郎郑覃向唐文宗上奏:

经籍讹误,博士相沿,难为改正。请召宿儒奥学,校定六籍,准后汉故事,勒石于太学,永代作则,以正其缺。(《旧唐书·郑覃传》)

大和七年五月,郑覃被提拔为御史大夫,同年十二月,唐文宗下诏令郑覃主持镌刻石经。《唐会要》卷66载:“其年十二月,勒于国子监讲论堂两廊,创立石壁九经,并孝经、论语、尔雅,共一百五十九卷,字样四十卷。”在石经的最后刻有一段后记性的文字:“《九经》并《孝经》、《论语》、《尔雅》、《字样》等,都计六十五万二千五十二字。大唐开成二年丁巳岁月次于玄日维丁亥。”由此可知,唐石经是在开成二年的九月二十六日最终完成镌刻任务的。因刻成于开成年间,故后世称之为《开成石经》。

《开成石经》规模之宏大、内容之丰富均远远超过了东汉的《熹平石经》和曹魏的《正始石经》。它犹如一座内容浩繁的石质书库。除刻《周易》、《尚书》、《诗经》、《周礼》、《仪礼》、《礼记》、《左传》、《公羊传》、《榖粱传》、《孝经》、《论语》、《尔雅》等12部经书之外,还将唐代宗大历十二年(777)张参所编的《五经文字》和《开成石经》刻石过程中负责校勘经书字体的官员唐玄度编撰的《九经字样》一并刻石,附于石经之后。十二经与《五经文字》和《九经字样》共刻于114块石上,文刻两面,共228面。每石高215厘米,宽85~98厘米,竖长方形(图2-53a、b)。

图2-53a 《周易》卷首碑拓全照

大概是由于为了便于阅读和拓印及便于拓片的装订和保存,在排版方式上,一改汉魏石经和一般碑石的一行直下式,每面石由上至下分别刻8排文字,每排36~39行,每行10字,共刻文163卷,计652052字。每经以卷为单位,以排为顺序,跨石排列。卷名为隶书,经文为当时通用的楷书。碑上署名的书写人有陈玠、艾居晦、段绛等四人(残缺一人名)。明朝赵崡在《石墨镌华》中评论道:“其用笔虽出众人,不离欧、虞、褚、薛法,恐非今人所及。”《开成石经》字体基本上比较规整、一致(图2-54)。

开成石经原立于唐长安城内的务本坊国子监讲论堂两廊,本来的用意是为治国之本、示万世之法,同时也作为范本让士子们校对,以达到儒经在文字和音义上的统一,从而进一步扩大儒学的影响。然而,在这项宏大的刻经工程完成仅仅30多年,就爆发了以王仙芝、黄巢为首的农民大起义,起义军攻入长安。最后,起义军的部将朱温投降了唐王朝,被摇摇欲坠的唐王朝封为宣武节度使。结果,野心勃勃的朱温很快控制了唐朝天子。天祐元年(904),朱温胁迫唐昭宗离开故都长安,迁都洛阳,并对长安城进行了毁灭性的破坏,使这座已经300年历史的繁华都城一举不复存在。正如唐代诗人子兰在《悲长安》诗中所写:

图2-53b 《周易》局部

【西安发现的正始石经残石】

西安碑林博物馆收藏的两块正始石经残石均为偶尔出土。1945年,在西安市许士庙街小学附近曾出土三体石经《尚书·康诰》残石一块,残高26厘米,残宽18.5厘米,一面刻字,残存6行35字,另一面残而无文。

1957年6月,在西安市北大街青年路西段挖修下水道时,又挖出三体石经残石一块,为一不规则的四方形。残高41厘米,残宽31厘米,石厚16.5厘米,为第十七石之右下隅,右侧可见斫砟痕迹,左侧有接合榫卯口三处。两面刻文,表刻《尚书·梓材》残文10行33字,下部刻有“始二年三”、“第十七石”等字;背刻《春秋》成公元年二年残文10行50字。此次出土的石经残石,对于研究石经碑数、刊刻时间及全貌复原等具有重要意义。

图2-54 《诗经》局部

何事天时祸未回,生灵愁悴苦寒灰。

岂知万顷繁华地,强半今为瓦砾堆。

长安城既已被毁,当年立于城内务本坊国子监的《开成石经》虽然幸存,但也是处于瓦砾堆中。天祐年间(904—906),驻守长安的是右国军节度使韩建。为便于防守,面对一片废墟的长安城,韩建对其进行了缩建。缩建后的新城,仅包括原长安城中百官衙署所在地的范围。而原置于国子监内的《开成石经》既在瓦砾之中,又处于缩小后的新城的郊野。

后世的有识之士,对《开成石经》进行了卓有成效的保护措施。唐末右国军节度使韩建与五代朱梁时镇守长安的刘鄩先后将原立于唐长安城国子监内的石经由城外迁入缩建后的新城城内。迁置的地点是唐朝尚书省西隅(即今西安广济街以东附近地区)。北宋时任陕西转运副使的吕大忠,或受其胞弟金石学家吕大临之影响,尊经重道,于元祐二年(1087),看到唐代石经所处的环境是“地杂民居,其处洼下,霖潦冲注,随立辄倒,埋没腐壤”,遂决定将石经迁置于“府学之北墉”,当时府城的西南部。北宋崇宁二年(1103),由京兆府府帅虞策主持,将京兆府府学、文庙和石经一并迁至“府城之东南隅”,即碑林博物馆现址[57]。

《开成石经》已历千年之久,几经搬迁,至今仍基本保存完好。整体上看,石数尚全,文不空缺,然仔细观察,则会发现有些碑石及文字已非原貌,这是由人为与自然等诸多因素造成的。

对于石经的修改与补刻等工作,在唐代已经开始。石经中《五经文字》卷尾刻有“乾符三年孙毛诗博士自牧以家本重校勘定,七月十八日书,刻字人鱼宗会”等文字。故清代学者钱大昕在《潜研堂金石文字跋尾》中说:“自开成初刻以后,几经后人之手,乾符修改一也。”

陕西省文物管理委员会于1961年组织力量对《开成石经》进行过一次校勘工作,发现经文改镌多处,改镌的方法是将原有文字磨去,在磨后的低凹处重刻文字,或改全字,或改一字之偏旁。在校勘中还发现,除个别字改镌之外,还有4通碑石为开成以后重刻和补刻。

其中第57石排版方式及文字风格与原刻石经均有区别。碑两侧留有10厘米的宽边,每排间的两条横线较粗且间距稍窄,最下边有一条横线而他碑均无。经文中“纯”字仍然避讳而缺少末笔。因此校勘者认为此碑当系乾符年间校勘石经时重刻。第54、76、77等3通碑石文字大小不一,刻工较粗疏,经文讳“成”、“诚”、“信”字,因朱温之父名诚,祖父名信,故判断此3碑为朱温所建的后梁时补刻。

明嘉靖三十四年(1555)陕西发生强烈地震,“倾陷庐舍甚多”,立于文庙之北的《开成石经》也被震倒。据《明史·五行志》记载:

(嘉靖)三十四年十二月壬寅,山西、陕西、河南同时地震,声如雷。渭南、华州、朝邑、三原、蒲城等处尤甚。或地裂涌泉,中有鱼物,或城郭房屋,陷入地中,或平地突成山阜,或一日数震,或累日震不止。河、渭大泛,华岳、终南山鸣,河清数日,官吏、军民压死八十三万有奇。

【张扶万保护熹平石经残石】

在碑林博物馆内,还保存有一块《熹平石经》残石,原系著名书法家于右任在南京监察院院长任间自洛阳古董商手中所购,为于氏平生收藏之“稀世奇珍”。

1935年,于右任先生将其平生所搜集的汉魏石刻380余件捐赠给西安碑林收藏,其中就包括这件熹平石经残石。于右任特别关注熹平石经的安全,曾专门致函陕西省政府主席邵力之,嘱其委托专人特别保管。最后,经教育厅厅长周伯敏提名,于右任同意,最后选定著名学者张扶万为保管人选。1938年,西安碑林维修工程结束,已经悉心守护熹平石经残石数年的张扶万将石经交给碑林,与于右任先生所捐汉魏石刻共同陈列。

但是,张扶万并没有轻松几天,当日寇轰炸西安,碑林文物面临危险时,熹平石经残石的安全又被提上日程,经各方讨论,熹平石经残石的保护任务再次落到张扶万身上。张扶万没有犹豫,他历经千辛万苦,冒险将熹平石经残石运到富平老家。为安全起见,他嘱家人用大绳将石经残石悬于自家窨井之中,并约法三章:一不准随便开启井盖;二不准走漏消息;三不准小孩、闲人随意靠近井边。1943年10月16日,张扶万在自己的书房内溘然长逝,享年77岁。临终前,他一再嘱咐家人精心保存熹平石经残石,希望有朝一日完整地送归于右任先生。新中国成立后,熹平石经残石入藏陕西省博物馆,已成了今天西安碑林博物馆的镇馆之宝。

清代人王昶在《金石萃编》卷一百九十中曾有“嘉靖乙卯地震,石经倒损”的记载。观察现存之石经,有40块被折为两段,大部分均有程度不同的损伤,一部分碑文残缺不全,致使无法通读。

明万历十六年(1588),由左布政使宁夏巡抚姚继可倡议并责成咸宁、长安两县知县和县丞具体负责,西安府学和咸宁、长安两县县学的教授及训导主持施工,对被地震破坏的石经进行整修,对所缺之字另备石补刻,共刻97石,立于石经周围以补其缺。关于此次补字的情况,今保存在西安碑林的万历十七年(1589)刻立的《重修孔庙石经记》碑的碑文中对此有详细记载。

清康熙三年(1664),西安知府叶承祧、咸宁知县黄家鼎、长安知县梁禹甸等人共同发起和主持刻《孟子》一部,共7卷17石,置于唐刻12经附近。康熙二十一年(1682),陕西布政使麻尔图校订《大学》、《中庸》二书文字,于7月至8月间,将二书刻于两石上,石大小与《孟子》刻石相同,立于西安碑林。

唐《开成石经》是一套规模空前、镌刻工程历时最长、对后世影响最为深远的石刻经书。其特点可以概括为以下几个方面:

内容丰富。东汉《熹平石经》只刻五部儒经,魏《三体石经》仅刻《尚书》和《春秋》两部,而唐《开成石经》刻十二部之多,特别是将《尔雅》首次作为儒家经典刊刻于石,具有划时代的意义。同时又刊刻了《五经文字》和《九经字样》两部有助于阅读经文的著作,这对儒家经义的解释和经学的传播有重要的帮助和促进作用。另外,《开成石经》在刊刻之前,由唐玄度负责将全部经文进行了校订,以校订本刻于石上。所以《开成石经》刊出后不仅仅是当时士子们读经的范本,也是后世经学研究者的重要借鉴和依据,有助于经学的校勘工作。

版式新颖。从遗留的汉魏石经的残石看,均与普通的碑石一样,为通行,而《开成石经》一改前代的排版格式,每石两面刻,每面分八排,每排若干行,每行十字,排与排之间以横线相隔。每排由右而左跨石顺读。这样,以排为序拓印装订成册,可使某一经的某一章自成一册,便于保存和携带。在印刷术尚不发达的时代,这种新型的版式对经学的传播无疑会起到积极的作用。

规模宏大。《开成石经》共114石,228面,每石高达2米以上,这是我国历史上历次刻经中数量和规模最大的一次,被誉为中国历史上时代最早和最大的一座“石质书库”[58]。

【注释】

[1]北京市文物工作队:《北京西郊发现汉代石阙清理简报》,《文物》1964年11期。

[2]姚迁、古兵:《南朝陵墓石刻》,文物出版社,1981年。

[3]《艺文类聚》卷九十五,《兽部下》“犀”。

[4]《太平御览》卷八九〇,《兽部二》“犀”。

[5]《风俗通义》卷八,“桃梗、苇茭、画虎”条。

[6]1986年在陕西凤翔秦公一号大墓的发掘中,曾于墓道中发现了4座木质的巨碑——当时引棺入墓的辘轳基座。它的存在,证明了文献记载的真实性。(https://www.xing528.com)

[7]赵超:《中国古代石刻概论》,文物出版社,1997年,第17—32页。

[8]赵超:《中国古代石刻概论》,文物出版社,1997年,第17—18页。

[9]刘向阳:《唐代帝王陵墓》,三秦出版社,2003年,第102—104页。

[10]张德臣:《顺陵碑与嘉靖地震》,《咸阳师范专科学院学报》2001年第1期。

[11]金其祯:《唐代碑文化研究》,《南方文物》2004年第3期。

[12]卢蓉:《中国墓碑研究》,苏州大学博士论文,2013年,第53—55页。

[13]卢蓉:《中国墓碑研究》,苏州大学博士论文,2013年,第56—67页。

[14]赵超:《中国古代石刻概论》,文物出版社, 1997年,第32页。

[15]张鸿杰主编:《咸阳碑石》二〇《孟孝立墓志铭》,三秦出版社,1990年。

[16]贺忠辉:《墓志概述》,高峡主编《西安碑林全集》第59卷,广东经济出版社,1999年。

[17]贾麦明:《新发现的唐日本人井真成墓志及初步研究》,《西北大学学报》2004年第6期。

[18]陕西省文物管理委员会:《长安县南里王村唐韦泂墓发掘记》,《文物》1959年第8期。

[19]陕西省博物馆、文管会:《唐李寿墓发掘简报》,《文物》1974年第9期。

[20]贺忠辉:《墓志概述》,高峡主编《西安碑林全集》第59卷,广东经济出版社,1999年。

[21][清]叶昌炽撰,韩锐校注:《语石校注》,今日中国出版社,1995年,第557页。

[22]白彬、葛林杰:《记美国芝加哥富地自然史博物馆藏唐代镇墓石刻》,《文物》2013年第11期。

[23]王世和、楼宇栋:《唐桥陵勘查记》,《考古与文物》1980年第4期。

[24]惠毅:《西安新发现大唐睿宗黄天真文镇墓刻石》,《西北大学学报》2008年第1期。

[25]李子春:《唐武三思之镇墓石》,《人文杂志》1958年第2期。

[26]陕西省文物管理委员会:《西安南郊庞留村的唐墓》,《文物参考资料》1958年第10期。

[27]张鸿杰:《咸阳碑石》,三秦出版社,1990年,第59—60页。

[28]陕西省文物管理委员会、礼泉县昭陵文管所:《唐阿史那忠墓发掘简报》,《考古》1977年第2期。

[29]姜捷:《关于定陵陵制的几个新因素》,《考古与文物》2003年第1期。

[30]〔日〕加地有定著,翁建文、徐璐译:《唐代长安镇墓石研究》,三秦出版社,2012年,第11页。

[31]张达宏、王自力:《西安东郊田家湾唐墓》,《中国考古学年鉴1995》,文物出版社,1997年;张全民:《唐玄济先生墓志铭与有关道教问题考略》,《“新出土唐墓志与唐史研究”国际学术研讨会论文汇编》,2011年9月。

[32]姜捷:《关于定陵陵制的几个新因素》,《考古与文物》2003年第1期。

[33]尹夏清、呼林贵:《陕西发现的唐代镇墓石初步探索》,《碑林集刊》(十一),陕西人民美术出版社,2005年。

[34]刘屹:《唐代的灵宝五方镇墓石研究——以大唐西市博物馆藏“唐李义珪五方镇墓石”为线索》,《唐研究》第17卷,2011年。

[35]张全民:《〈唐故普康公主墓志铭〉与道教五方真文镇墓石》,《唐史论丛》第16辑,2013年。

[36]赵超:《式、穹隆顶墓室与覆斗形墓志——兼谈古代墓葬中“象天地”的思想》,《文物》1999年第5期。

[37]孙勐:《唐代墓葬中的道教遗物——镇墓石概述》,《中国道教》2011年第6期。

[38]惠毅:《西安新发现大唐睿宗黄天真文镇墓刻石》,《西北大学学报》2008年第1期。

[39]李子春:《唐武三思之镇墓石》,《人文杂志》1958年第2期。

[40]北京大学历史系考古教研室:《元君庙仰韶墓地》,文物出版社,1983年。

[41]戴应新:《陕西神木县石峁龙山文化遗址调查》,《考古》1977年第3期。

[42]咸阳市文物考古研究所:《咸阳任家咀22号积砂石椁墓发掘简报》,《文物考古论集——咸阳市文物考古研究所成立十周年纪念》,三秦出版社,2000年。

[43]西安市文物保护考古研究院:《西安北郊百花村汉代石椁墓(M6)发掘简报》,《文博》2013年第5期。

[44]陈黎:《西安首次发现石椁汉墓》,《西安晚报》第10版,2013年9月29日。

[45]程旭、师小群:《唐贞顺皇后敬陵石椁》,《文物》2012年第5期。

[46]西安市文物保护考古研究院:《北周史君墓》,文物出版社,2014年。

[47]安峥地:《唐房陵大长公主墓清理简报》,《文博》1990年第1期。

[48]陕西省博物馆唐墓发掘组:《唐郑仁泰墓发掘简报》,《文物》1972年第7期。

[49]唐金裕:《西安西郊隋李静训墓发掘简报》,《考古》1959年第9期。

[50]陕西省考古研究所:《唐殷仲容夫妇墓发掘简报》,《考古与文物》2007年第5期。

[51]陕西省考古研究院:《陕西潼关税村隋代壁画墓》,文物出版社,2013年。

[52]高陵县文物管理委员会:《唐独孤公夫人清河张氏墓清理简报》,《文博》1992年第4期。

[53]陕西省考古研究所:《西安北周安伽墓》,文物出版社,2003年。

[54]陕西省考古研究所:《唐惠庄太子李撝墓发掘报告》,科学出版社,2004年。

[55]陕西省考古研究所、临潼县文物园林局:《唐惠昭太子陵发掘报告》,三秦出版社,1992年。

[56]金海旺:《隋唐时期石质葬具研究》,郑州大学硕士学位论文,2013年。

[57]路远:《西安碑林初创时期若干问题的再探讨》,《文博》1995年第3期。

[58]卢桂兰:《开成石经概述》,高峡主编《西安碑林全集》第107卷,广东经济出版社、海天出版社,1999年。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。