本书的样本中有96位男性科学家和6位女性科学家,女科学家占样本总体的5.9%,分布在微生物学(3人)、分子生物学(2人)和物理学(1人)三个领域。而2014版中国大陆高被引科学家中,有105位男性科学家和6位女性科学家,女科学家占样本总体的5.4%,分布在材料学(2人)、化学(1人)、工程学(1人)、物理学(1人)和药物与毒物学(1人)五个领域。由此可见,无论按照何种统计口径,男科学家在华人高被引群体中都占据绝对优势比例,华人女性科学精英始终是“珍稀品种”。

其实在普通科学家群体中,女性科学家的从业人数同样少于男性。根据美国2004年发布的《全国高等院校教师调查报告》(National Study of Postsecondary Faculty),在四年制高等教育机构中,自然科学(natural sciences)、工程学(engineering)和卫生科学(health sciences)领域中全职女教师的人数比例分别占22.9%、9.5%和48%。[4]国内有学者对我国设置研究生院的高等教育机构的教师特征进行调查发现,在随机抽取的2118名理工类教师中,男女性别比例分别为73%和27%。[5]可见,虽然从事科学职业的女性数量相较以往有了一定提升,但在部分领域与男性的差距仍然显著。而与普通女科学家的情况相比,女性科学精英的占比又处在一个明显更低的水平。

进一步结合其他科学精英群体的性别结构进行比较,可以发现这一结论并无族裔、时间或者学科上的差别。截至2019年10月新一届诺贝尔奖全部揭晓之时,百年间共有20人次女科学家摘得诺奖桂冠(玛丽·居里先后得过两次),其中物理学奖3人次,化学奖5人次,生理学奖12人次,女性占诺贝尔科学奖获得者总人次数(616)的比例仅为3.2%。1965—1978年间,女性科学家占高被引科学家总体的比例约为2.3%。[6]根据特里富纳茨(Trifunac)的统计,地震工程领域高被引科学家的男女性别比为96%比4%[7],在737名中国科学院院士中也得出了相同的性别比数据[8]。在北美科学家占主体的339名环境科学与生态学高被引作者群体中,女性科学家占比为5.5%。[9]1999年的数据显示,美国国家科学院院士中女性占6.2%,日本学士院0.8%,英国皇家学会3.6%,瑞典皇家科学院5.5%,土耳其科学院14.6%,荷兰艺术与科学院0.4%。[10]可见,在科学界,性别差异并未随着时代的进步和科学的发展而消弭,纵然女性在20世纪为科学界做出了巨大贡献,但无论在金字塔的顶层或者底端,女性始终是弱势群体。

根据目前能够搜集到的信息,多数女科学家是与其亲人或导师一起入选高被引科学家的。例如,常媛(女)与丈夫帕特里克·穆尔(Patrick Woore)同时入选微生物学高被引作者,孟如玲(女)与访美期间的合作导师朱经武同时入选物理学高被引科学家,袁钧瑛(女)与导师霍维茨(Horvitz)同时入选分子生物学与基因学高被引科学工作者,曹韵贞(女)与在美国洛克菲勒大学艾伦·戴蒙德艾滋病研究中心工作期间的实验室主任何大一同时入选微生物学高被引科学家。而且,她们被引频次最高的一批论文恰恰都是与这几位亲人或导师合作发表的。常媛与穆尔合作发表了近百篇SCI论文,10篇高被引论文中有8篇是二人合作的成果;孟如玲和朱经武的合作频次更为惊人,Web of Science数据库中即有超过150篇二人联合署名的论文,且她的10篇高被引论文全部是与朱经武合作发表的;袁钧瑛与霍维茨合作发表过3篇,其中一篇被引用超过1 800次,另一篇被引量超过400次,皆是她入选高被引科学家的重要根据;曹韵贞和何大一合作发表过二十多篇SCI论文,她的8篇高被引论文为两人合作的产物。2014年6月,尽管改变了统计口径,这一现象依然反映在新版高被引科学家名录中:汪尔康与董绍俊(女)夫妇同时入选化学高被引群体,卢柯与卢磊(女)兄妹,林君与李春霞(女)师徒同时入选材料学高被引作者,同一研究团队的曹进德(负责人)与梁金玲(女,成员)同时入选工程高被引科学家。也就是说,大多数入选高被引群体的女性科学家都与同期入选的男性科学家存在亲缘或者学缘关系。

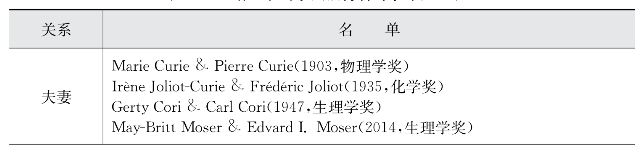

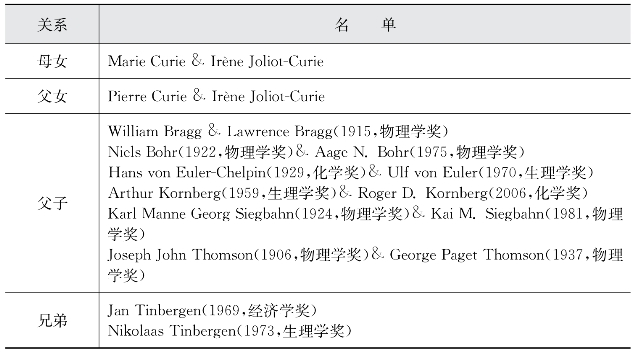

与诺贝尔科学奖的情况(见表3-2)进行对照,诺贝尔科学奖历史上产生过四对夫妻、六对父子、一对父女和一对母女。其中,玛丽·居里与丈夫皮埃尔·居里1903年共同获得诺贝尔物理学奖,他们的女儿伊雷娜·约里奥-居里(Irène Joliot-Curie)与其夫弗雷德里克·约里奥-居里(Frédéric Joliot-Curie)于1935年一起获得诺贝尔化学奖,居里一家也因此创造了诺奖历史上最受瞩目的家族传奇。后来,格蒂·特蕾莎·科里(Gerty Theresa Cori)和梅·布莱特·莫索尔(Way-Britt Woser)又分别与自己的丈夫分享了诺贝尔生理学奖。六对父子中,布拉格(Bragg)父子分享了1915年的诺贝尔物理学奖,汤姆森(Thomson)、波尔(Bhor)和西格巴恩(Siegbahn)三对父子曾在不同年份先后获得过物理学奖,冯·欧拉(von Euler)和科恩伯格(Kornberg)父子先后分别获得过化学奖与生理学奖。丁伯根(Tinbergen)兄弟分别曾获经济学奖与生理学奖,前后仅相隔4年。

表3-2 诺贝尔科学奖获得者的亲缘关系表[11](https://www.xing528.com)

(续表)

综上所述,华人高被引科学家群体中女性的比例非常低,且多与同期入选的男科学家存在亲缘或者学缘关系。此前关于科学产出之性别差异的研究已不胜枚举,女科学家平均发表论文数量及被引用次数少于男科学家这一结论已经在自然科学的多个子领域的相关研究中得到了证实。[12]

朗(Long,1990)试图揭示这种差异产生的根源。总体来看有两方面的原因,一是与“优势累积效应”同理但方向相反的“劣势累积效应”。朗发现男女科学家的论文发表量与被引用量的差别其实在女性迈入科学职业的初期已经初露端倪,而这又与他们在接受科研训练时与导师的关系有关。在科学界,导师对学生早期职业成就和科学产出有至关重要的影响已得到公认[13],特别是在实验科学领域,学生接受的科研训练主要在导师主持的实验室里完成。而对于女博士生来说,一些因素(有些是很微妙的)会使她们与导师的关系具有特殊性。首先,她们师从低产出、低声望的女导师的比例更高;且有证据表明,导师对于女学生,特别是有配偶和子女的女学生的要求更宽松。此外,男性导师不愿因为与女学生建立紧密的合作关系而招致误解,损害自己的声誉。这些方方面面看似微小的差别累积起来最终形成了男女科学家在科学生产力方面的明显差距,且这种性别差距在科学家学术生涯的头10年逐渐扩大,直到10年后趋势才有所转变。[14]

原因之二是婚姻、家庭对于女性科学家科研产出具有很大的影响。索内特和霍尔顿(Sonnert&Holton)将科学界女性稀缺的原因归结为“科学管道效应”(Science pipeline effect)的存在。他们将科学职业生涯比作一个一节节连接而成的管道。它充斥着渗漏的罅隙,内容物可以渗透出去,外物却很难进入其中。在科学职业的各个环节和部分,不断地有科研人员退出,而且退出的多数是女性科研人员。[15]这一点实际上在女性攻读学位阶段就已经表现出来,即女性更容易被家庭牵绊而中断学业。回到本研究样本的几位高被引女科学家,她们几乎都拥有一个支持她们从事科研的家庭环境,这也为她们在科学界的脱颖而出提供了一定的条件(详见后文的质性材料分析)。此外,朗(1992)的另一项研究表明,由于女性是其家庭事务的主要承担者,她们在婚姻和抚育子女方面会消耗大量时间,从而降低了导师和其他同事与其合作的意愿,这种标签印象甚至会迁移到未婚育女性身上,仅仅因为她们未来可能面临同样的境况,而男性则不存在这种困扰。因而在现实中,女科学家与配偶合作开展研究的比例远高于男科学家[16],这更多可能是一种无奈的选择。一方面由于男性形成合作同盟的历史相对久远;另一方面,在科学家年富力强的时期,科研合作和男女情爱之间的尺度有时难以把控[17],而一旦越轨,对科学合作关系的影响多数可能是负性的。不过夫妻或亲属合作模式对双方的职业性质与研究领域提出了严格的要求,适用的范围自然狭窄许多,导致女科学家拥有的合作机会更少。考虑到合作研究与高质量成果之间往往有高度相关,我们也就能够理解为什么在人数本就极少的华人高被引女科学家中会出现多个与配偶和亲属共同入选的案例。因此,对女性科学家来说,要想突破女性在科学界发展的藩篱,跻身高度分层的科学共同体的顶端,除了自身的勤勉努力外,一种友好的社会环境、平等的科研制度,以及拥有良好的合作伙伴都是至关重要的。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。