在学术职业中,专业声望主要通过科学家赢得的荣誉头衔的数量来度量。最有声望的荣誉种类包括全国专业性协会或其他特殊协会的主席、国家科学院院士、美国艺术和科学院院士、由不是现在任职的或获得学位的机构授予的荣誉博士称号和诺贝尔奖金获得者;比之稍逊的荣誉包括担任高声望组织(例如古根海姆基金、洛克菲勒基金、国家科学基金会基金等机构)的评议员。[54]本研究限于信息和篇幅均有限,遂选取其中最重要的两项声望来源——院士头衔和专业奖项来作具体分析。

(一)院士头衔

院士称号在科学界是一项极其崇高的荣誉,通常是对科学家终身成就的认可。院士的授予一般更青睐年长资深学者。有学者统计,2007年前中国科学院院士的当选年龄集中在55—65岁之间。[55]而2003—2005年和2012年新入选的美国科学院院士的平均年龄分别为56岁[56]和58岁[57],比起以往已经呈现明显的年轻化趋势,由此推测20世纪新当选的美国科学院院士的平均年龄应当接近甚至超过60岁。

从102位华人高被引科学家简历搜集到的信息来看,至2014年7月,其中46位科学家已是主要国家或地区的科学院或工程院院士(包括中国科学院、中国工程院、美国科学院、美国工程院、美国艺术与科学院院士、欧洲科学院、英国皇家学会、加拿大皇家科学院、澳大利亚科学院、澳大利亚工程院等),包括丘成桐、田长霖、毛河光等在内的大约20位科学家甚至同时获得数个国家或地区的院士头衔。对研究样本的年龄分析显示(见第三章第一节),大约2/3的华人高被引科学家的自然年龄超过55岁,这意味着在高被引科学家同期群中,又有约2/3的样本入选一国最杰出的科学家行列,成为科学共同体当中的佼佼者。

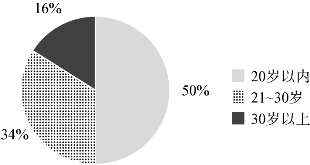

笔者对华人高被引科学家入选院士的专业年龄进行了统计,其中对于大约20位获得不止一国(或地区)院士称号的样本[58],这里仅计算其初次当选的时间。结果显示,46名华人高被引科学家获得院士称号的平均专业年龄为21.68岁(标准差7.338),也就是自然年龄约50岁。如图2-16所示,其中有一半高被引科学家获得院士荣誉的时间在博士毕业后20年以内(包括),估算自然年龄在50岁以内,还有1/3的高被引科学家当选院士时大约在自然年龄50—60岁之间。与已有数据进行对比可以发现,华人高被引学者当选院士的平均自然年龄小于主要国家或地区院士当选的整体平均年龄。

图2-16 华人高被引科学家当选院士的专业年龄分布图

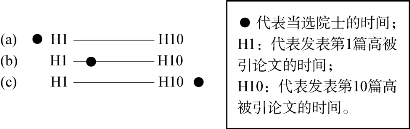

同时获得高被引学者和院士称号的46位华人科学家中,笔者能够确认其中42名学者发表10篇高被引论文时的专业年龄,在此基础上对其当选院士的年龄与高被引论文的发表时间之间的关系进行了分析,发现存在三种关系模式:①有6名科学家的10篇高被引论文全部发表于获得院士称号之后,如图2-17(a)所示。也就是说,这部分科学家是在获得共同体的高度认可后再次爆发创造力,做出了一系列的突破性研究;②更多的高被引科学家(24名)在当选院士前已经发表了一定数量的高被引论文,而当选后仍然有一定数量的高被引论文产出,如图2-17(b)所示。我们可以将获得院士称号视为华人精英科学家在论文持续获得高关注度时期的一座里程碑,它承前启后地贯通了高被引科学家最有影响力的学术生涯;③还有12位华人高被引科学家的全部高被引论文均发表于当选院士之前,如图2-17(c)所示。这种情况可以解释为,这12位学者在取得院士称号后基本没有再产出能与此前发表的高被引论文相媲美的杰出成果。

(https://www.xing528.com)

(https://www.xing528.com)

图2-17 华人高被引科学家当选院士与高被引论文产出的时间关系图

无论对哪国科学家而言,当选院士无疑都是他们职业生涯的耀眼时刻。不过,综合华人科学家高被引论文的发表情况来看,获得院士头衔有时会成为学术人研究工作辉煌时期的起点,有时是终点,更多的则是处于一段发表质量高峰期的中间阶段。大多数学者在获得院士称号时仍然处于优质成果产出的事业黄金期,一方面说明了当前的科学奖励系统大体处于良性运作的状态,专业认同和高声望带来的荣誉感激励着精英科学家继续在科学瀚海中不断探索,勇夺头筹;另一方面这一现象也可能是高声望荣誉所带来的马太效应的表现。院士头衔能够为科学家带来更多的资源和更高的关注度,有助于他们的事业再创新高。因此也提醒我们,在遴选院士时应当考虑给年富力强的中青年学者更多机会,为他们之后的发展添薪加柴,这些学者往往在获得院士称号后还会给科学界带来更多的惊喜。

(二)专业奖项

在科学研究领域取得的卓越成就和巨大声望为华人科学精英带来了数不清的专业荣誉。可以说,几乎所有的华人高被引学者都曾经获得过国内外各种科学奖项。有几位科学家曾是诺奖的热门候选人,例如,朱经武多次被提名诺贝尔物理学奖,李文华、徐立之曾经被提名诺贝尔生理学或医学奖。

除此之外,他们还获得了大量各专业领域的重量级奖项,包括美国国家科学奖章(National Wedal of Science)、中国国家自然科学奖、美国总统公民奖章(Presidential Citizens Wedal)、运筹管理学领域最高奖冯·诺依曼理论奖、美国运筹学会授予的兰彻斯特奖(Lanchester Prize)、美国统计学界的知名奖项威尔克斯纪念奖(Wilks Wemorial Award)和考普斯会长奖(COPSS)、美国材料化学界最高荣誉贝克兰奖(Leo Hendrik Baekeland Award)、美国化学学会材料化学奖(ACS Award in the Chemistry of Waterials)、美国化学学会国家奖(ACS National Award)、美国陶瓷学会最高奖Sosman奖、美国公共卫生协会的斯皮尔曼奖(Spiegelman Award)、国际数学联盟针对年轻数学家的最高荣誉菲尔兹奖(Fields Wedal)、国际计算力学最高奖高斯-牛顿奖章(Gauss-Newton Wedal)、世界最高成就奖之一沃尔夫奖(Wolf Prize)、美国数学学会颁发的博修奖(Bôcher Wemorial Prize)、华人数学家协会的最高奖项晨星数学奖、美国国家科学基金授予的艾伦·沃特曼奖(Alan T.Waterman Award)等等。

其中,考普斯会长奖是北美统计学会授予40岁以下国际青年统计学者的最高奖项,每年仅授予一人,被称为“统计学界的诺贝尔奖”。自1979年设立以来,已经有包括黎子良(1983)、吴建福(1987)、王永雄(1993)、范剑青(2000)、孟晓犁(2001)、刘军(2002)等在内的9位华人高被引统计学者获得了该项奖励。

在默顿看来,作为一种社会建制的科学,也发展出了一套给那些实现了其规范要求的人颁发奖励的经过精心设计的制度。这就是他所提出的“科学的奖励系统”。[59]科学奖励系统的本质是科学共同体根据科学家的角色表现来分配承认。其功能主要包括两点:一是鼓励科学家做出独创性的发现,促进知识的增长;二是在科学界的社会控制方面发挥作用。一个运转良好的科学奖励系统应该持普遍性价值取向,即根据科学家产出的数量和质量来分配承认,不受其他外部因素的影响。本研究的华人高被引科学家基本都曾获得各专业领域的重要奖项,有的甚至可以说“荣誉等身”,这应当也是对当前科学奖励系统普遍性特点的一种检验。

加斯顿(Gaston)考察了英美科学界奖励系统的运行情况,他认为影响科学奖励系统运行的因素包括:第一,知识的规范条理化程度,主要体现为学科及专业的差异;第二,科学研究的社会组织形式,主要体现为一国的科学管理体制,譬如科学研究的拨款和决策方式。他认为,科学奖励系统通常在集中化程度更高的社会组织内部的运行更具普遍性。原因在于:在这样的社会系统中控制政策和资助的可能性更小,而在一个集中化程度低的社会中,竞争机会的不平等能够轻易影响奖励的分配。[60]按照这种解释,中国的科研体系应当是科研奖励系统的典范,而美国作为一个高度分散化和竞争性的学术体系,其奖励反而可能受到多种因素的影响。不过事实似乎并不是如此,从本研究的结果来看,无论是在美华人学者,还是本土科学家,基本上都在本领域确立了极高的专业声望,受职位、族裔的影响有限。因而可以初步推断,至少在对高层次科技人才的评鉴方面,中美两国的科学奖励系统大体都处于一种良性运行的状态。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。