民族旅游的主体是“少数民族”,顾名思义,它指多民族国家中人数最多的民族以外的民族,这些不属于该国主体、在数量上居“少数”的群体往往带有显著不同于主体民族的文化特征。与其他地区的旅游发展相比,民族旅游有着其特殊性,主要表现在以下三个方面。

(一)以经济利益为首要目的

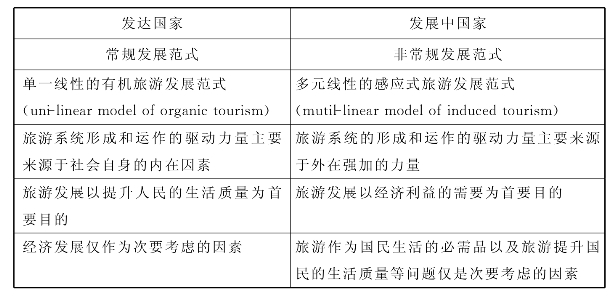

著名人类学家科恩(Cohen)曾经对发达国家和发展中国家的旅游发展范式进行过总结,他认为与发达国家相比,发展中国家的旅游发展属“非常规”的发展范式,是一种“多元线性的感应式旅游发展范式”(mutil-linear model of induced tourism)(如表5-4-1)。

表5-4-1 发达国家与发展中国家的旅游范式比较

注:本表据肖洪根《对旅游社会学理论体系研究的认识》整理而成的,此文原载《旅游学刊》2001年第6期,第23页。

由此可见,与发达国家/地区相比,发展中国家、欠发达地区(lessdeveloped)旅游发展表现出来许多的显著不同:这些国家和地区旅游系统形成和运作的驱动力量主要来源于外部强加的力量,旅游发展的首要目的是经济利益的需要。用此发展范式理论来分析众多少数民族地区的旅游发展,会发现民族旅游无疑是属于此列。现实中民族地区通常表现出如下几方面的特点:第一,大多数国家的民族群体常常地处偏远、位于远离国家政治、经济、文化中心的一些“边缘”地带,经济不发达,“欠发达”是这些地区最显著特征;第二,在全球经济一体化发展趋势下,这些民族地区往往有着强烈的经济发展需求,而过去几十年来旅游业在全球的迅猛发展、已得到充分彰显的在国家/地区经济中的地位和作用,以及不少成功的案例都给民族地区起到了“示范”效应;第三,民族地区往往具有旅游资源的比较优势,如保存较好的自然风貌、生态环境、民族文化等,具备发展旅游业的良好基础和条件。受上述这些因素影响,旅游常常成为欠发达地区、第三世界经济发展的最有效手段(a developmental tool),成为一剂发展的“万灵药”(panacea)。经济利益成为民族地区旅游发展的首要目的,因而在发展中这些地区往往强调追求规模效应、短期内利益的最大化,而忽视了旅游可能引发的社会文化变迁或旅游发展即将带来的负面影响。有学者准确地指出,“当人们热情地奔向可能的旅游‘金矿’(bonanzas)时,常常并未认真地去考虑旅游会引发的后果”,而忽视旅游发展的社会效益和文化效益,这也许是众多欠发达地区旅游业难以走上可持续发展(sustainable development)道路的症结所在。

(二)以民族文化为发展依托

民族是一个以文化来维系的人群共同体,一个民族之所以成为民族,最根本特征是形成了自己特有的、相对稳定的文化,并以各种方式在民族中世代流传下去,因而民族文化是区分民族的一个最重要的标志。民族旅游的发展依托的是民族文化,民族文化是民族旅游得以发展的基础和前提条件,也是民族旅游开发中最重要的资源要素。如果没有民族文化,民族旅游的开发就是无源之水,无本之木。正如有学者分析指出“民族是文化的民族,文化是民族的文化,两者的不可分离性决定了民族旅游特定的文化内涵,不存在非文化内涵的民族旅游”。所以“民族旅游”就其本质来说,就是“民族文化旅游”,它以某一地区的民族文化为基础,通过某种方式或从某种角度对民族文化形式及内涵加以产品化体现,构成为旅游者提供旅游经历的一种吸引物,即人们常说的“旅游做媒,文化搭台,经济唱戏”。然而,值得关注的是,虽然民族文化是民族旅游的发展依托,但并非所有的民族文化都适宜进行民族旅游开发。在人类学民族学传统中对文化的两大分类,物质文化(如饮食、衣着、住宅、生产工具等)、精神文化(如语言、文字、文学、艺术、哲学、宗教、风俗、传统等)中,往往只有那些能够凸显民族特点,具有所谓的外显特征的“显在文化”,即显露在外、与特定物质关系紧密相连、有明确物质形态与之对应、人们可以直接感知,如实物、住房、服饰、交通设施等才容易成为旅游对象,成为民族旅游开发的重点依托资源。

(三)以“异文化”特色为核心

如果说“民族文化”是民族旅游的基础和发展依托,那么民族的“异文化”特色则可称为民族旅游的灵魂。民族旅游中,少数族群与该国主体民族具有差异性,其“异文化”特色往往成为该地区最重要的旅游吸引物,这主要有两方面的原因:第一,“异文化”特色是民族地区旅游发展最重要、最有价值的资源。旅游资源是旅游发展的前提条件。正是旅游资源的吸引力(attractions)激发了人们的旅游动机(tourist motivation),促成旅游活动的发生。人们为什么会在众多地点中选择某些特定的地方作为旅游“目的地”呢?一般都是由于这些地方对旅游者具有独特的吸引力。大多数民族地区因其地理、气候、历史等原因形成独特的民族文化,这些民族文化与“主流”文化在风俗、语言、宗教、艺术等方面表现出强烈的差异性,如有特色的民族聚居地、民族歌舞、民族服饰、特殊信仰等,这些“异文化”特色对旅游者具有“天然”的吸引力,其“异文化”特性越强,吸引力越大,因而成为民族地区发展旅游的最重要资源。第二,从旅游动机来看,追求“异文化”交流、获得“异文化”体验是现代社会重要的旅游动机之一。从多种旅游动机中可看到:现代性背景下的游客,越来越强调在旅游活动中追求一种对“异文化”的了解和体验,游客的旅游动机包含越来越多的“文化需求”,并呈日益增长的趋势。这也是全球化(globalization)背景下人们对文化多元性的一种追求和向往。

本章分别阐述了旅游与平武白马藏族物质文化与精神文化的变迁情况,以及白马藏族对旅游与民族文化变迁的感知情况。研究结果表明:旅游开发对平武白马藏族传统文化变迁的影响以正面效应为主导。研究对旅游与平武白马藏族在民族传统服饰、居住、饮食、文化艺术、歌舞、语言、婚姻、宗教信仰、族群意识等多个类目方面的变迁情况进行了调查和分析比较,结果显示:该县4个白马藏族乡中唯一一个进行了旅游开发、且经历了近10年发展历程的白马乡,无论从物质文化还是从精神文化方面看,目前该乡在民族文化的保持和传承方面基本都要好于其他几个未开发旅游的乡。研究同时表明:旅游对强化白马藏族的族群意识和文化认同、增强民族自豪感、树立民族自信心方面表现比较突出;旅游开发使越来越多的白马人意识到本族群及其文化的价值,增强了他们对本民族传统文化的热爱;通过旅游开发使白马藏族的文化艺术和民族歌舞有所复兴并得到一定的发展;旅游开发也增强了白马藏族对自身传统文化的保护意识,使白马人开始注意发掘本民族文化,并且也日益重视旅游背景下白马藏族民族传统文化的保持和传承。

然而,旅游对民族传统文化的影响总是犹如一把“双刃剑”,消极影响与积极影响并存。旅游对白马藏族传统文化变迁仍然带来了不少负面影响,如旅游开发对民族宗教信仰、传统仪式带来一定的负面影响,最能体现白马传统文化的宗教仪式“跳曹盖”开始弥漫着商业气息;旅游开发导致白马藏族传统民居、建筑形式和过去相比发生了巨大的变迁,正在丧失其民族传统;旅游开发还引发了社区民众之间的一些矛盾,经济利益的驱使导致传统纯朴的民风发生改变。

在国内外的民族旅游发展中,由于旅游的规模化和产业效应使旅游引发目的地社会文化变迁的现象日益突出,这引起研究者的广泛重视,但旅游与民族文化变迁问题所具有的复杂性、多元性和动态性又使对该问题的研究饱受争议。可以说伴随着旅游的发展,学术界对此问题的争论就从未停止过,早期观点各执一词,之后的研究日趋客观、理性,但其中很多观点仍然差异性突出。究竟应如何正确认识旅游背景下民族传统文化的变迁?显然这已是当前一个十分重要的课题,因而曾有研究者指出,如果不对旅游带来的社会文化变迁采取正确积极的态度来对待,旅游业最终带给人类的将是灾难性的破坏以致毁灭。就此问题,作者提出,应加强以下三方面的认识。

首先,要正确认识旅游发展与民族文化变迁之间存在的必然联系。

以下试从民族地区旅游中的文化接触、文化涵化、文化商品化三个方面来进行探讨:

第一,民族文化变迁是民族地区旅游中“主/客”文化更直接、深入和持续接触的必然结果。旅游活动是一种发生在主人社会与客人社会之间直接的文化接触(cultural contact),这种交往,使具有不同文化背景、文化特征的客人(旅游者)与主人(当地居民)直接接触、产生一系列的文化交流和沟通,从而影响到双方文化的演进、引发文化的变迁[23]。在民族旅游地中,这种主/客文化的接触对民族文化变迁产生影响表现出如下两个特点:①民族旅游中,游客追求“一种跨文化的观察与体验”,对不少游客而言,文化交流就是他们的目的,他们追求能更“密切”地接近主人社会、渴求与民族文化的直接接触(first hand contact)[24],因而在民族旅游中表现出主、客交流和接触都更为频繁的现象;②作为文化交流的主体—主客双方的文化背景差异性突出,不同文化的接触在少数民族与主体民族之间发生,这种文化背景的差异性导致主客交往成为“间距”更大的跨文化接触(cross-cultural contact),因其直接性、密切性和持续性而更显“深入”。民族旅游中,虽然看起来主、客之间的接触和文化交流受到“时空”条件的限制,如当地民族社会与来自不同文化圈的旅游者发生的接触是短暂、肤浅的,限定在一些特定范围内的,但由于这种直接接触不断重复,具有持续性,从而产生“叠加效应”,使民族旅游地文化演进受到影响。

第二,民族文化变迁是民族地区旅游中文化“涵化”不对称的必然结果。“涵化”(acculturation)是指“两个或多个独立的文化体系相接触所产生的文化变迁”。旅游人类学家认为“旅游是一种‘涵化’或发展,即无论人们愿意与否,其社会文化会发生变化”[25]。根据人类学的“涵化”理论解释,当两种文化相互接触时,不论时间长短,都会产生借鉴的过程(aprocess of borrowing)、即文化“采借”(cultural borrowing),但这种文化“采借”并不是对等的,通常是先进、强势的文化影响落后、弱势的文化,主客之间的文化和经济差距越大,目的地文化变迁的可能性就越大。民族旅游中,主客文化涵化呈现出显著的不对称性,即高文化与低文化、强势文化与弱势文化的差距,因此产生的文化“采借”也呈显著不对称(asymmetrical borrowing)。民族旅游中发生文化接触的双方是该国的主体民族与少数民族(在西方是白人与土著,在中国则是汉族与少数民族)。这些少数民族群体在政治、文化方面都属于弱势群体,在文化交流中,总是处于“被动”的一方,而深受强势文化的影响,强势文化的“示范”效应,使民族地区居民效仿,使弱势文化变迁加速,最终形成同化或趋同。例如,英国学者贾尼斯·萨切斯对尼泊尔夏尔巴人的研究中,发现由于旅游的开发,大量外国游客、尤其是西方游客的到来,使当地经济结构发生了根本变化,政治权力更迭,文化变迁加剧:夏尔巴人学习英语的热情远远超过了学习尼泊尔语。西藏文学及寺院的传统价值下降,原先重要的传统节日日益萧条,为了旅游开发,其主要的宗教节日杜塞姆从冬天挪到了夏天,僧侣的世俗化倾向惊人,僧人结婚的现象也屡屡出现。显而易见,西方游客的强势文化对曾经封闭、守旧、经济十分落后的夏尔巴人影响甚大,成为促使当地文化发生重大变迁的主要力量。

第三,民族文化变迁是民族旅游地中文化商品化的必然结果。在旅游开发的推动下,“民族”成了一种可供利用的市场资源,民族旅游成为一项产业,产业化必然会带来商品化问题。在此,旅游成为商品交换活动而深受市场交换规则的影响。商品化条件下的民族旅游,主要体现出以下两个特点:一是民族文化成为“商品”出售,无论是器物还是风俗,适宜或不适宜(Can culture be considered a commodity?)[26]民族的衣、食、住、行,婚姻家庭制度、婚丧嫁娶、宗教信仰、工艺艺术等统统都有可能成为旅游业可利用的资源,参与商品交换。二是作为旅游资源的民族文化发展成为“以游客需求”为中心,民族旅游的主客双方就是市场的供求(买卖)双方,作为“卖方”的主人社会,必然要以游客为中心,围绕游客需求,“生产”出满足游客需要的产品。例如,游客需要在旅游中体验“真实”(authenticity),旅游目的地就会创造“真实”,而产生出“舞台真实(staged authenticity)”[27];游客希望在民族旅游中充分体验到“异文化”经历,旅游目的地就会将“异文化”强化、外显。印尼的托拉查(又译作托六甲)地区是该国有名的观光胜地,由于这里比著名的巴厘岛更“未开化”而深受游客青睐。在日本著名的人类学家山下晋司对托拉查旅游开发的个案研究中,发现托拉查人为了推进旅游的发展,根据游客的好恶,改变了传统礼仪过程,出现以备观光用的礼仪歌舞表演来替代传统礼仪的现象,甚至在丧仪中伴随礼仪歌而舞蹈,以“表演会”的形式向游客展示,这是礼仪成为商品的典型案例。总之,民族文化在民族旅游背景下“应和”着游客的喜好、追随着市场的需求,而与此同时,伴随着文化商品化,民族文化的发展不断偏离了原先演化的“轨迹”,目的地逐渐形成“游客中心型”的民族文化。

其次,应当正确认识旅游在民族文化变迁中的作用。

第一,正确认识旅游在民族文化变迁中的促进作用。文化自身是处于不断变化和发展之中的,旅游只是引发民族文化变迁的一个因子。民族旅游在两个方面对民族文化的变迁起着促进作用:①民族旅游是民族文化变迁的“加速器”(accelerator)。任何文化都处于不断的变迁之中,但在文化发展中,由于一些外在因素的作用、外来力量的影响,会改变文化原先的演化轨迹和速度。如在民族旅游中,很多民族地区,由于受所处地理位置偏僻、交通不便、经济不发达等因素制约,其社会文化变迁本来是缓慢、渐进的,但由于大规模的旅游开发,旅游者大量涌入,使这种缓慢的进程受到极大的破坏,从而加速了文化的演进,产生快速变迁现象。②民族旅游是民族文化变迁的“催化剂”(activator)。民族旅游中,为了迎合游客的需求,民族旅游地对民族文化进行包装、改造、再生产,使其文化内涵发生了“质”的变化,如出现了民族传统习惯、宗教信仰发生重大改变的现象。

第二,要重视旅游引发民族文化变迁显著的双重效应及其反作用。民族旅游引发民族文化变迁有着双重效应:一方面,它有利于民族传统文化的复兴,民族文化的发扬传承、民族对于自身身份及自我表述的关注、民族认同感(ethnic identity)的加强及民族自豪感的产生,如日本的阿依努人、我国的满族均出现在旅游开发背景下,其民族认同得到有意识的重构,文化认同感增强的现象;但另一方面,民族旅游又极易导致民族传统文化的消逝,民族观念、传统习俗的迅速改变、宗教信仰的遗失、民族认同感弱化、民族自信丧失等,例如,我国纳西族东巴文化在旅游大潮的冲击下,民族传统出现迅速消失和隐退。可以说,民族旅游引发民族文化变迁的正负效应都极为突出,正因为如此,伴随着旅游的发展,学术界对旅游所引发民族文化变迁的争论就从未停止过,观点从早先各执一词的“对立”到现今日趋“客观”。从研究成果看,旅游引发目的地文化变迁的问题已受到很大重视,但学者们对于文化变迁同时会对旅游发展产生“反作用”方面似乎关注不够。以民族旅游为例,民族旅游的发展会给目的地社会文化变迁带来显著的正负效应,同样,这些正负效应又会反过来作用于民族旅游的发展。譬如,民族旅游使民族传统得到发扬、民族认同感得到加强,它会反过来促进民族旅游的进一步发展;但如果民族旅游使民族文化过度“商品化”,或是“同化”现象严重,削弱了民族文化特性,其“异文化”特色消失、失去了旅游吸引力,它也会反过来阻碍民族旅游的发展,甚至会使旅游业遭受重大打击。

第三,应关注民族文化变迁的真正动力和因民族旅游而产生的“复合文化”。民族文化变迁是受到外部因素和内部因素共同“作用”的结果。民族旅游发展中,由于旅游者大规模地进入民族旅游地,使本地民族文化受到外来文化的影响和冲击,但这只是一种“外部因素”的影响,而非民族文化变迁的真正原因,它仅为民族文化的变迁提供了机遇和条件,引起民族文化变迁的真正动力来自于民族文化的内部,即民族内部自身的动力。因此,民族内部“动力”如何,这些民族文化是否具有“文化自觉”,这些才是民族文化发生变迁的关键所在。此外,在民族旅游发展中,由于受经济利益驱使、市场化因素的影响,作为市场核心的民族文化,被不断地重新制作、包装和生产,这一过程中民族文化被重构、再建,民族文化的意义被重新“解释”和“再解释”,民族身份也在不断变化、继而形成“旅游民族”[28],产生“旅游文化”,形成“民族文化”与“旅游文化”界线模糊的“旅游圈”,这一“旅游化”过程也使民族旅游地逐步形成一种“游客中心”型文化,作者将这一文化界定为“因旅游的发展而使民族文化发生变迁、从而产生出的一种‘复合文化’,这一文化既有民族传统文化(旧)文化因子,同时又具有适应民族文化发展变化而产生的新的文化因子”。可以说,“复合文化”的出现正是民族旅游发展的结果,也是市场经济条件下民族文化一种“自觉”的选择。

最后,要认识到旅游对目的地社会文化变迁的消极影响,并非是发展旅游的必然结果。

旅游对社会文化的潜在影响是绝对的,但它们能否在当地社会形成社会问题是有条件的。因此,在旅游开发中不但要注意采取措施积极应对民族文化的变迁,而且可以通过手段来引导、指导民族文化的变迁。正如我国第一部《旅游人类学》的作者彭兆荣教授所言:“人类学家并不是、也不能拒绝变迁,而是希望地方社会和民族在现代旅游活动中最大限度地获得利益,同时又不至于使传统的民族文化在变迁过程失去其赖以为本的族性或演变为畸形。”[29]

【注释】

[1]参见黄淑娉、龚佩华:《文化人类学理论方法研究》,广东高等教育出版社1998年版。

[2][美]克莱德·伍兹:《文化变迁》,施惟达、胡华生,译,云南教育出版社1989年版。(https://www.xing528.com)

[3]参见申葆嘉:《旅游学原理》,学林出版社1999年版。

[4]Nunez,T.Tourism Studies in Anthropology Perspective.In Hosts and Guests:The Anthropology of Tourism(2nd ed.).Smith,V.ed.,Philadelphia:University of Pennsylvania Press,1989,p.266.

[5]参见徐万邦、祁庆富:《中国少数民族文化通论》,中央民族大学出版社1996年版。

[6]在作者对白马藏族乡、木座藏族乡进行的访问中,不少上了年纪的白马藏族妇女都表示,现在的年轻人不爱学织布、做衣服这类手艺;年轻白马人也认为这些传统技艺是老年人才会的。

[7]参见平武县文化旅游局《平武非物质文化遗产目录》等资料。

[8]祥述家的旭日修老人不仅热爱白马藏族传统文化,且对白马人不少传统习俗非常熟悉,作者和调查小组在对其进行访谈时,老人表现出对目前主要用来进行旅游接待的新建民居的一些不满,主要认为这些新民居失去了白马藏族传统民居的特色;另外在作者对白马藏族颇有研究的曾维益先生进行访谈时,曾先生也持此观点。

[9]参见唐光孝、罗光林:《北川羌族与平武白马藏族当前文化现象之比较》,载《中华文化论坛》2005年第2期,第122~129页。

[10]调查中发现,白马人无论男女老少,冬天时仍然还是非常喜爱围坐在火炉边谈话聊天,即使不在冬季,因为要烧火做饭、烧水等,白马人也有常围坐在火炉边的习俗,例如小孩子在炉边写作业,妇女在炉一边做手工活一边聊天等。

[11]参见唐光孝、罗光林:《北川羌族与平武白马藏族当前文化现象之比较》,载《中华文化论坛》2005年第2期,第122~129页。

[12]调查中发现目前白马藏族养蜂的习俗仍然保持着,一般家庭蜂蜜的产量都不大,主要是供自己家庭食用,蜂蜜质量很不错,有时游客愿意购买,他们也会卖一些给客人,这种现象尚不普遍。

[13]目前白马藏区饮食中,最受游客喜爱的除了蜂蜜酒外,还有腊肉、木耳、香菇等。

[14]参见孙宏开:历史上的氐族和川甘地区的白马人——白马人族属初探,载《民族研究》1980年第3期,第35~45页。

[15]对白马藏族有深入研究的曾维益先生对白马藏族有过系列研究,四川师范大学的连玉銮等人都曾对白马人“跳曹盖”的衰落表示十分惋惜。

[16]参见何晓兵:《四川白马藏族民歌的文化学研究》,载《音乐研究》1992年第3期。

[17]Lankford S V,D Howard.Developing a Tourism Impact Attitude Scale.Annals of Tourism Research,1994,21(1):121-139.

[18]Ap J,J Crompton.Developing and Testing a Tourism Impact Scale.Journal of Travel Research,1998,37(11):120-130.

[19]调查中发现,不少白马村民表示,他们其实也想参与旅游业,尤其是自己办家庭旅馆,可搞旅游、搞接待都要很大投入,还要有各种“关系”,一般老百姓既没有钱、也没有关系,想也没有用。

[20]调查中,有的白马村民反映,其实旅游并没有让白马人都富起来,有钱人只是那些少数的接待大户;此外,在一些受多种条件制约,未能进行旅游开发的白马藏族村寨,村民表现出对祥述家、厄里家两个旅游接待核心区的一些不满,认为目前政府的一些政策对这些区域开发旅游有利,所以这些寨子村民才成为获益者。

[21]作者对嘎尼早进行的调查中,也就此问题访问过她,据其所言,目前这种现状大致有两个因素造成:一是虽然目前已有一些白马传统民族歌舞供表演,但数量仍很有限,她及有关人士也正在积极努力挖掘更多这方面的文化资源;另一个原因是游客对(大)藏族的歌舞也比较喜爱,并且有不少都是十分流行的歌舞,因此为了满足这部分需要,也会选择表演藏族歌舞。

[22]参见Doxey G V.A Causation Theory of Visitor 2resident.Irritants:Methodology and Research Inferences.Proceedings of the Travel Research Association 6th Annual Conference(San Diego,California 1975),1976。

[23]参见申葆嘉:《旅游学原理》,学林出版社1999年版,第202~230页。

[24]参见Weiler,B.&Hall,C.M.Special.Interest Tourism.Belhaven Press,London,1992,p.84.

[25]SSRC.The Social Science Research Council,1954,p.474.转引自彭兆荣:《旅游人类学》,民族出版社2004年版,第290页。

[26]参见Greenwood,Davydd.Culture by the Pound:An Anthropological Perspective on Tourism as Cultural Commoditization.In Hosts and Guests:the Anthropology of Tourism.Valene Smith(ed.)Second edition.Philadelphia:University of Pennsylvania Press,1989,pp.171-185.

[27]参见Mac Cannell,D.Staged Authenticity:Arrangements of Social Space in Tourist Settings.American Journal of Sociology,1973(79),pp.589-603.

[28]参见徐新建:《开发中国:“民族旅游”与“旅游民族”的形成与影响——以“穿青人”、“银水寨”和“藏羌村”为案例的评述》,见杨慧、陈志明、张展鸿:《旅游、人类学与中国社会》,云南大学出版社2001年版,第162~180页。

[29]参见彭兆荣:《旅游人类学》,民族出版社2004年版。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。