3.2.3.1 明朝乡规民约的发展——从自发到官办的各类乡约

明朝建立之初就有复兴儒学的举措,认为“道德仁义,教化之源”[53],非常注重礼教,希望以道德培育、构建乡里秩序,故而以各种方式申明“三纲五常”,以增进道德,改变风俗。在颁布大诰和教民榜文之外,还设立申明亭、旌善亭,以读法明理、书写善恶、处理争讼。书写善恶的做法与北宋《吕氏乡约》所推行的约众聚会时“书其善恶”的做法相似,不过按照《吕氏乡约》的做法是将善恶记录在纸上,而申明亭、旌善亭是建筑,乡民往来经过都会看到,这比记录在纸上更有影响,效果更明显。申明亭、旌善亭虽然后来因种种原因被废弃,但是对后世仍颇有影响,后世举办乡约所设约所、约亭应是发源于此。明成祖在永乐年间开始宣传推行《吕氏乡约》,至明朝,乡约的发展已非常普遍。出于不同的目的和利益诉求,明朝举办和推行乡约的主体不同,上及君主,下到地方官府、宗族、乡绅,都采取乡约的方式治理国家和社会,明朝乡约已经超出《吕氏乡约》的士绅主导、民众相约的举办方式,更多地体现出国家政权力量的干预和渗入,这与明朝国家政权下移,加大对基层乡村的控制有关。明代乡约的举办可从以下四方面反映出来:

首先,君主颁行规约进而化为乡约。明太祖颁布的圣谕六言可以看作是以君主为代表的国家为国民制定的规约。圣谕六言的内容为“孝顺父母、恭敬长上、和睦乡里、教训子孙、各安生理、毋作非为”,以此教化人民。为了让圣谕六言达及乡里,朝廷要求乡里选年老之人或失明之人,手持木铎(一种以木为舌的铃铛),沿路反复宣传圣谕,以使圣谕深入民心。嘉靖年间,圣谕六言成为乡约的内容之一,在乡约聚会中宣读圣谕六言是乡约活动的主要内容。再往后,圣谕六言被写入家规族规,在家族聚会或祭祀时,宣读圣谕六言以倡宗族和睦成为重要活动。明朝通过各种渠道宣传圣谕六言,对教化百姓起到了积极的作用,圣谕六言一直延续到清朝时期。

其次,官办乡约。面对一次又一次农民的“犯上作乱”以及基层社会中的无序状态,当时的南赣巡抚王阳明逐渐意识到,应当实施思想引领,使人们行善去恶,从而去除心中之“贼”。[54]正德十五年(1520年),王阳明受《吕氏乡约》的启发,举办乡约。他将《吕氏乡约》和圣谕六言融为一体,再根据当时社会所需,针对当时有的民众因高利贷而被迫为贼、向盗贼传递情报等情况,增加了具体的规范内容,此乡约名为《南赣乡约》。《南赣乡约》将王阳明知行合一的心学思想化为百姓的具体行为规范,针对当时基层社会的民风民情,因地制宜地提出约束之策,对改善民风大有裨益。

《南赣乡约》颁行后,当地风气为之一新。但是,官办乡约并非源自民间,因而,这是一种自上而下的社会控制,这一点,从《南赣乡约》的内容表述中就可见一斑。《南赣乡约》开篇即为“咨尔民”,并多次以“尔”来称呼乡民,显示出一种官府的居高临下、不与乡民为一体的距离感,是从官府的角度为他所统治的百姓制定乡约,是为了有利于官方对农民的管理,而并非作为农民的一员来维护其自身利益。虽然《吕氏乡约》也并非纯粹地出自乡民之手,但吕大钧是将自己置身于农民中来制定乡约的,这体现出《南赣乡约》与《吕氏乡约》在制定的出发点和目的上的不同。

除《南赣乡约》以外,明朝吕坤的《乡甲约》也影响深远,通过保甲、社学和社仓的协助来举办乡约。此时的乡约运行与基层社会组织制度相结合,共同发挥乡村管理的作用。

再次,乡绅举办乡约。明朝乡绅对农村基层社会的管理起到重要作用,作为学习儒学并通过科举考试的特殊群体,他们在农村基层社会推行儒家礼教,践行儒家价值取向,同时,又协助官府开展各项事务,为乡约的举办和推行发挥了重要的作用。他们有文化,有威望,愿引领乡民改善乡风,体现其“齐家治国平天下”的远大抱负。比如明代学者王之士,不但善其身,而且制定宣讲乡约,宣传良好风俗,还著有《正俗乡约》,当时人们把他比作吕大钧再世。[55]一些德高望重的乡绅往往被推选为乡约职员,率领乡民运行乡约。从表3-1关于明朝乡约职员资格可以看出,乡绅往往在乡约组织中有一席之地。

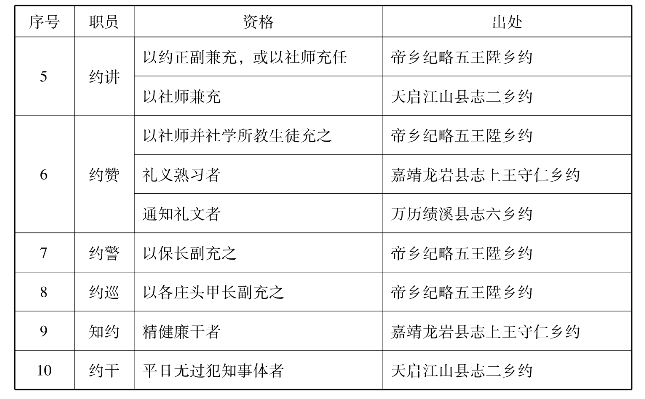

表3-1 明朝乡约职员资格[56]

续表

(https://www.xing528.com)

(https://www.xing528.com)

最后,宗族乡约。明朝举行乡约,主要是官府推行的结果,而民间自发的较少,即使是宗族乡约,也往往是官府倡导所致。官府为推行官办乡约,对于大的宗族,要求制定族约、族范,并设立族长,以有利于乡约施行。族约、族范都是宗族内部规约,是因血缘而成,约束本宗族人员。为执行乡约,并与乡约的价值观保持一致,有的族约吸纳乡约的内容,用以规范族人行为;因圣谕六言在明朝的广泛传播,有的族约将圣谕六言也列在其中。这样,化为族约、族范的圣谕六言、官办乡约、乡绅举办的乡约与族约等一并倡行,以规范乡风。族约不仅有规则,有的也会设约正等管理人员,形成完备的组织系统,以保证族约的施行。明朝的方孝孺提出乡族自治,将“家族之制”和“乡党之制”相结合,将乡约内容、仪式甚至组织嵌入家族,在宗族内开展乡约活动,并“自族而行之乡”,组织讲约,并依约嘉贬善恶。方孝孺的乡族自治被认为比《吕氏乡约》更具有地方自治的特点。[57]明朝后期,族约家谱兴起,宗法族规的建立对乡里秩序的构建以及乡约的施行起到了积极作用。

明晚期,在官府的支持和引导下,民间乡规民约盛行。乡约所涉内容广泛,类型多样,除了以儒家伦理和礼节对人民的思想进行教化以外,还涉及农业生产、社会治安等方面。比如有保障农业生产的乡约,规定在禾苗生长时不许放牛马鹅鸭践踏啄食;有为了保护祖宗神灵安宁的坟山禁约,规定不得盗伐坟山树木;有为了保护农业生产成果的禁盗田园瓜果菜蔬约、禁盗笋竹约、禁盗鸡犬约等,通过禁约保护农业生产活动;有为了维护社会治安的禁赌博约,规定禁革赌博;等等。乡约所数量增多,例如,根据万历年间平原县县志记载,该县共有155个乡约所。虽然明朝乡约主要为官办,但是乡约中的约长、约正等各职员却并不是官府指定的,还需民众推选,这种官民结合的方式体现出明朝农村基层社会治理的特点。

明朝乡约的丰富多样和切实运行打下了明朝农村社会治理中的道德基础,但是,由于朝廷和地方官府对乡约的主导,明朝基层社会自治显然是出于国家统治的需要,而非以保护民众利益为目的。

3.2.3.2 清朝乡规民约的发展

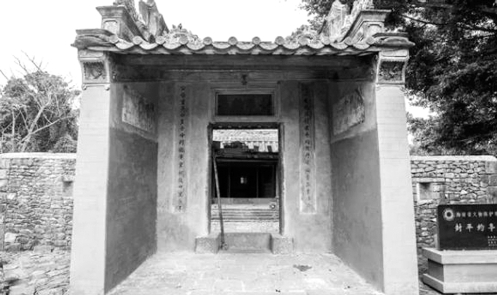

清朝时,为加强对民众思想的控制,官府倡导儒家学说理念,并以此进行社会管理,对乡约进行了更深入的干涉。清世祖仿效明太祖颁行圣谕六言的做法,在顺治九年(公元1652年)颁布六谕卧碑文,其内容与明太祖的圣谕六言完全相同。康熙九年(公元1670年),清圣祖康熙颁布《圣谕十六条》对民众进行道德训诫,提倡仁慈、服从、俭约等美德,并对社会等级秩序进行规范。为了宣传《圣谕十六条》,每月朔望日在义学进行宣讲。后来,为贯彻《圣谕十六条》的精神,很多家谱、家规、族规中首先就列明《圣谕十六条》。为了让民众更好地理解掌握其内容,雍正二年(公元1724年)颁布了万字《圣谕广训》,以通俗的话语解释《圣谕十六条》,便于民众学习。《圣谕广训》成为乡约宣讲的主要内容,官府还专门编写讲稿,加入故事、绘画,便于民众理解。农村设立专门的约亭、约所,作为宣讲《圣谕广训》的场所。下面两图是位于海南省澄迈县华侨农场大丰村内的封平约亭。

图3-8 封平约亭大门

图3-9 封平约亭大门门楣处的“封平约亭”四字

约亭大门外额雕刻有“圣谕”两字样,右至左行楷“封平约亭”,门两边有字联一副,左联为“圣治揽乾罡封建平均披丹扆纶贲三章法约”,右联为“谕条重巽命多士峰列听黄堂梆鼓廿里长亭”。这副字联把“圣谕”、“封平”、“多峰”、“约亭”、约亭离县治距离、约亭用途等都藏于其中,是一副不可多得的字联。[58]

清朝时,乡约长失去了其乡民自治推选产生的途径,而是由官府任命或批准同意,成为替官府传达政令、调解民间纠纷的乡中小吏。此时的乡约丧失了其民间色彩,已为官府控制,以宣讲圣谕为主,实质上成为对民众进行教育、使民众思想跟随朝廷引导的工具,从而维护朝廷所希望达到的民间礼教秩序。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。