我国是农业大国,农业的发展决定着国家的发展,几千年的农业文化决定了中华文明的内涵。农业、农村、农民问题关系着我国的经济发展、社会稳定和国民素质,关乎国家命运。

作为传统的农业大国,中华人民共和国成立初期我国工业基础非常薄弱,很多工业几乎要从零开始。为了加快工业化进程,国家实施以农支工政策,农业以集体化高积累的形式为国家工业化提供原始资本,通过“剪刀差”[1]的方式义无反顾地支持国家工业化。同时,为了发展城市的资本密集型工业,在城乡二元结构体制的限制下,出现了农村人口难以向城市流动的现象,遏制了农村发展的步伐。改革开放后,虽然国家通过政策引导和配套制度改革意图实现城乡的同步协调发展,但是,长期以来的农村和城市基于生产类型和户籍划分而形成的不同的治理政策、资源分配、市场体系、基础设施建设、社会保障等对城乡造成的分化依然存在并且不容忽视。图1-1为我国2013年至2020年城镇与农村居民人均可支配收入,从中可见城乡差距。

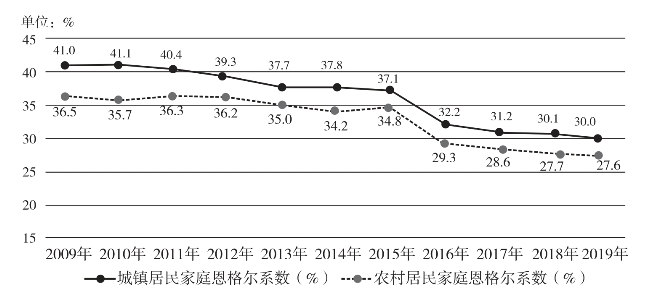

根据统计,从2009年至2019年,我国城镇居民家庭恩格尔系数从36.5%逐步下降到27.6%,农村居民家庭恩格尔系数从41%逐步下降到30.0%。(详见图1-2)可见,从整体上看,虽然我国十多年来正在走向富裕或最富裕的道路上,但是城乡发展差别依然非常明显。另外,虽然近年来我国农村扶贫工作成绩卓然,例如,2018年我国农村贫困人口减少1386万人,2019年我国农村贫困人口减少1109万人,2020年,我国如期完成了新时代脱贫攻坚目标任务,现行标准下农村贫困人口全部脱贫,但是乡村振兴任务依然艰巨,加快农村社会发展仍是重中之重。

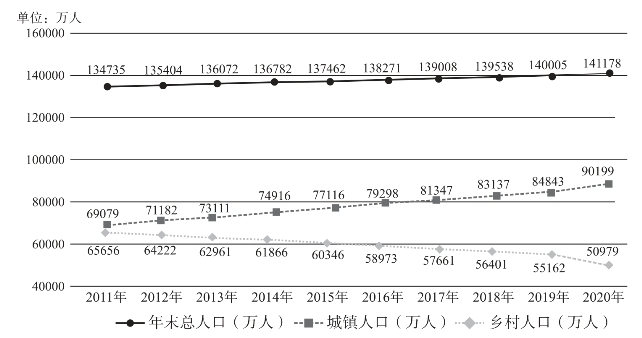

现阶段,我国新型城镇化进程稳步推进,城镇化建设取得了历史性成就。2011年,我国城镇人口为69079万人,占总人口的51.27%,城镇人口占比首次超过总人口数的一半,而农村人口同时降到总人口数的一半以下。至2020年,根据第七次全国人口普查的数据,我国居住在乡村的人口为50979万人,占总人口的36.11%;居住在城镇的人口为90199万人,占总人口的63.89%。相比较2010年第六次人口普查结果,我国乡村人口减少16436万人,城镇人口增加23642万人,城镇人口比重提升了14.21个百分点。近十年来,我国乡村人口持续下降,而城镇人口则持续增加。(见图1-3)城镇常住人口占区域总人口的比重是反映城镇化水平的国际通行方法,我国城镇人口比重的不断增加表明我国城镇化水平正在不断提升。

图1-1 城镇与农村居民人均可支配收入[2]

图1-2 城镇与农村居民家庭恩格尔系数[3](https://www.xing528.com)

图1-3 我国近十年总人口及城乡人口(2011—2020年)[4]

虽然如此,在建设富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国道路上,我们距离现代化国家还有不小差距。工业化是现代化的驱动力,城镇化是衡量经济发展的综合指标,城镇化必须与工业化相匹敌,而我国的城镇化水平远远落后于工业化水平。农村人口在我国的比重依然很大,并且,从整体来看,农村在各方面的发展依然落后于城市,作为国家根基的农业、农村和农民,如何才能快速走上城镇化、工业化、现代化的道路,不但是国家顶层设计需要考虑的问题,也与每一个人的生活和发展密切相关。

“三农”问题在我国的不同发展阶段都居于重中之重,农村社会的稳定和发展直接关系国家的稳定和发展。在社会转型期,农村社会形态发生剧烈变化,传统的农业社会受到工业化的挑战,相对封闭的区域型社会打开大门,主动或被动地以开放性姿态迎接新事物、新现象,进入逐步转向现代化的变迁过程,农民的思想越来越与时俱进,世界观、价值观逐渐发生变化,生活和行为方式慢慢改变,但与此同时也出现并面临越来越多的新矛盾和新问题。在这样的变化中,传统的农村社会管理模式受到挑战,为适应社会发展,必须进行调整,以符合转型期农村社会治理的需要。因此,农村社会管理方式的与时俱进显得尤为重要,必须转变管理理念、改变管理模式、创新管理方式。2004年6月,党的十六届四中全会提出要“加强社会建设和管理,推进社会管理体制创新”,2007年10月,党的十七大提出要“建立健全党委领导、政府负责、社会协同、公众参与的社会管理格局”。随着社会的发展,社会管理创新成为必然,转型时期农村社会面临的新矛盾、出现的新问题都需要以新的管理方式应对,在村民参与的管理格局下,现代乡规民约必然焕发出其在农村社会生产生活和秩序维护方面的活力和光彩,成为农村社会管理中不可或缺的元素。

中华人民共和国成立后,我国的农村社会管理经历了从集中管控到乡村经济管理再到农村社会治理的模式转变[5],党的十八届三中全会明确提出“治理”一词,指出推进国家治理体系和治理能力现代化,加快形成科学有效的社会治理体制,并提出通过改进社会治理方式、激发社会组织活力、创新有效预防和化解社会矛盾体制、健全公共安全体系等方式创新社会治理体制,提高社会治理水平。从“强国家、弱社会”到增强社会自主性,从单一的政府管理到多元主体的社会治理,这一管理理念的转变更能发挥社会群体在社会治理中的自我价值,促进群众在农村社会治理中的自我管理、自我服务、自我教育和自我监督,实现政府治理与社会自我调节、居民自治之间的良性互动。

传统农村社会人口流动性不大,农民多有“安土重迁”的思想观念。改革开放后我国进入社会转型时期,尤其自党的十八大后,城乡一体化更是快速推进,大量农村人口流向城市,留守村庄的大多都是“386199”[6]群体,导致“空心村”不断出现,农村基层社会治理缺乏动力。相较传统的农村社会,现代农村社会的经济结构和社会结构发生了很大的变化,农村社会治理遇到了新的挑战。其一,现代农村经济结构的变化。从古时历代统治者“重农抑商”观念到20世纪80年代家庭承包责任制度的确立,我国始终将农业作为最重要的产业,随着工业化、信息化、城镇化、农业现代化的推进,我国形成了以工业、商业、服务业为主的生产结构,农业在社会总体性收入中的比重大幅减少,加上城市化进程,大量农民涌向城市,导致农村大量土地处于无人耕种的状态。产业结构的变化也引起农民经济收入来源和社会观念的变动,很多农村家庭的主要经济来源为务工收入,农民的思想观念也受到伴随城市化和市场化而产生的契约性、逐利性思维的冲击,造成农村社会秩序的失范现象。其二,现代农村社会结构的变化。随着城乡一体化进程的发展,农村青壮年涌入城市,造成“分散家庭”的出现,传统的家庭结构逐渐解体,农民不再是传统意义上的农民,而是兼具其他经济身份的农民;同时,随着农村人口向城市的流动,又进一步加大了城乡之间发展不平衡的差距。农村经济结构和社会结构的变动必然会导致农民思想观念的变化,逐利思想、日渐式微的道德观成为农村社会治理中的绊脚石。观念的陈旧落后、政府角色定位偏差、资金瓶颈制约、人才匮乏和管理体制不科学等因素成为造成农村社会转型复杂性和特殊性的根本原因。[7]城乡二元制结构带来的障碍限制了农村社会的进一步发展,农村发展内生动力不足、外在社会资本注入阻碍较多,这些不利因素使得农民对农村社会发展满意度较低,直接反映为对农村社会治理工作的不配合、不关心、无所谓等态度,给农村社会的有效治理带来重重阻力。

农村社会治理,关系到整个国家的经济发展和社会稳定。党的十九大报告提出乡村振兴战略规划,明确总要求为“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”;同时提出要健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系,即自治是基础,法治是保障,德治是支撑,以德治促进自治,用法治来保障自治,这成为当前农村社会治理的重要方式。2018年中央一号文件[8]也针对乡村振兴战略提出“乡风文明是保障”“治理有效是基础”,要求“深化村民自治实践”,发挥自治章程、村规民约在村民自治中的积极作用。在决胜小康社会的关键时期,因为“三农”问题的重要性,以及传统的农村社会治理方式已经难以解决社会转型带来的城乡发展不平衡、不协调、不稳定问题,党在“建设社会主义新农村”基础之上,对农村社会提出了新的希冀。在此契机之下,发挥现代乡规民约在农村社会治理中的作用,成为农村社会发展的重要之举。

这一理念转变过程中,群众成为社会治理的主体,民间自生的乡规民约在实现自治法治德治、打造共建共治共享的社会治理新格局中发挥了极大作用。在此社会背景下,作为农村社会民间规约的乡规民约在农村社会治理中的功能不容小觑,而农村基层社会治理创新中的现代乡规民约研究在新时代农村社会发展中也彰显出其重要性和必要性。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。