法律和信誉是维持市场有序运行的两个基本机制。事实上,与法律相比,信誉机制是一种成本更低的维持交易秩序的机制。特别是,在许多情况下,法律是无能为力的,只有信誉能起作用。进一步,法律的判决和执行依赖于当事人对信誉的重视程度。当人们没有积极性讲信誉的时候,法律就失去了信誉基础。在商业社会,企业是信誉的载体。中国企业不重视信誉的原因在于产权不明晰和政府对经济的任意干预。法律制度的运行也离不开执法者的信誉。为了使执法者重视自己的信誉,我们有必要在司法系统引入竞争机制。

据《北京晚报》2001年6月20日报道,2001年2月14日,魏女士到北京建设银行甘家口分理处支取了5万元现金,随即到相距不到30米的工商银行甘家口储蓄所存入。工商银行工作人员从中验出两张100元的假钞。魏女士称,两张假钞是刚在建行取出的一整捆1万元的现金中发现的,当时封条都没有拆。魏女士立即返回建设银行要求赔偿,但银行称,钱出了大门,难以确认假钞是从哪一个环节出现的,银行不能承担责任。魏女士因此向法院提出诉讼,法院判决魏女士败诉。

通常情况下,法院判决需要证据。但在这个案例中,原告和被告都拿不出充分的证据。原告没有办法证明假钞是银行(被告)出来的,银行也没有办法证明假钞不是来自银行的。那么,法院判决的理由何在呢?设想法院判决原告胜诉,一个非常可能的后果是:将诱发更多的客户到银行兑换假钞,无论假钞是否出自银行。从这个意义上讲,为了解决客户方面的道德风险问题,判决原告败诉是合理的。但这样的判决会不会诱发银行方面的道德风险呢?如果银行可以对自己发出去的假钞不负责任,银行为什么不以发假钞牟利呢?一个可能的解释是,银行方面的道德风险可以通过要求客户在取款时当场验钞来解决,如果客户不验钞,责任自负。但如此一来,是不是要求每个客户取款时都带一台验钞机呢?这样的话,有多少人愿意把钱存入银行呢?如果法律规定由银行方面提供验钞机,当然可以省去客户的麻烦,但客户怎么能相信银行提供的验钞机是真的呢?因此,我们可以为法院的判决提供的唯一合理解释是,法院假定银行比客户更重视信誉,因而更值得信赖。如果这个假设不成立,法院的判决就是没有道理的。

法律和信誉是维持市场有序运行的两个基本机制。现在,法律的重要性已经被广泛关注,但对信誉的重要性的认识远远不够。事实上,与法律相比,信誉机制是一种成本更低的机制。特别是,在许多情况下,法律是无能为力的,只有信誉能起作用。一个没有信誉机制的社会是不可能有真正的市场经济的。进一步,前面的例子表明,法律制度的运行本身离不开信誉基础。在一个人们(包括法官)普遍不讲信誉的社会里,法律能起的作用是非常有限的。

人们之间的交易是社会的一个基本特征,这种交易可能表现为产品与劳务的交易,也可能表现为以正式的或非正式的组织形态出现的合作。交易出现的一个前提条件是,交易能带来总收益(社会效率)的增加,从而使得交易双方受益。比如说,A生产一件物品的成本是100元,该物品对B值120元。那么,A与B之间的交易将带来20元的净剩余(假定交易成本为零),这20元的净剩余可以通过适当的价格在当事人之间分配(价格在100~120元)。相反,如果A生产这件物品的成本大于120元,交易就不应该也不会发生。所以说,建立在当事人自愿基础上的交易一定会创造社会效率。

交易出现的一个前提条件是,交易能带来总收益(社会效率)的增加,从而使得交易双方受益。但是,交易带来总收益的增加只是交易出现的必要条件,而非充分条件。交易出现的另一个必要条件是,当事人都有充分的信心预期对方能履行承诺。否则,即使交易能带来社会剩余,交易也不会发生。在前例中,设想A与B事前签署一个合同,规定A为B生产这件物品,B在收到该物品之后再给A支付价格P。如果A预期B在收到物品后不会付钱,A就不会签订这样的交易合同,更不会为B生产该物品,交易就不会发生。[2]当然,交易的发生并不要求当事人有百分之百的把握对方会履行诺言。假定事前谈判达成的价格为P=110元,如果A是风险中性的(即只关心预期收益,不在乎风险),那么,只要A相信B履行承诺的概率大于91%,交易就可能发生(交易带来的预期收入大于100)。如果A是风险规避的,交易的发生要求A相信B履行承诺的概率就要更大一些(如95%)。

那么,A是基于什么因素做出对B履行承诺的判断呢?一个因素是B的个人品德。如果A知道B是一个很讲信用的人,A将更可能为B生产。这被称为第一方执行的合约(first-party enforcement)。但是,在商业社会,交易一方对交易另一方的了解是非常有限的,许多交易活动是在不认识的人之间进行的。比如说,当我们到商场购买东西的时候,我们并不认识商场老板和售货员,我们对他们的个人品德一无所知。如果交易只在相互之间非常了解的当事人中进行,交易的范围将是非常有限的,大量有利可图的交易都不可能发生。

经济发展史表明,在本来不认识的人之间建立相互之间的信任关系是交易范围扩大和经济发展的关键,而制度(institutions)作为博弈的规则(rules of games),是建立和维持人们之间信任的关键。我这里讲的制度,包括正式的法律制度,也包括社会规范、商业文化以及各种各样的社会组织制度。如果制度安排使得当事人履行契约比不履行契约更有利可图,使得人们有积极性为了交易带来的长远利益而抵挡短期的机会主义行为的诱惑,人们之间的信任就可以建立起来。正是从这个意义上,我们说信任是一个制度问题。

新古典经济学认为,健全的法律制度是维护和推进交易的唯一必要条件。法律制度通过提供合约的执行机制使得劳动分工和交易得以进行;如果没有法律对合同的执行,人们之间的交易就很难进行。但新制度经济学(特别是博弈论和信息经济学)证明,法律制度的作用被大大地夸大了(Greif,1996),法律制度并不是合同得以执行的唯一制度安排。即使不借助于国家的权威,非正式的合约也可以支持交易的进行。经验研究表明,即使在像美国这样法律制度最健全的国家,大部分的交易活动也是通过非正式的合约安排进行的,商业纠纷的解决常常并不借助法律的裁决(Macaulay,1985;Macneil,1985)。在法律不健全的发展中国家,非正式的合约则更为普遍。类似的,国际的许多交易也不借助于法律上可执行的合同。

法律可以简单地理解为由第三方(法院)执行的交易规则(third-party enforcement)。法律在支持交易活动上的局限性来自用法律执行合同所需要的条件经常得不到满足。用法律执行合同所需要的第一个条件是,交易双方当事人事前(ex ante)签订的合同条款必须相当完备。完备的合同意味着所有未来可能的状态以及每种状态下各方的权利和义务都有明确的规定。比如说,在一项供货合同中,一个完备的合同不仅要写明供货的数量和价格,而且要写明产品的质量、技术规格、交货的时间和地点、付款方式,以及发生纠纷时的解决办法等。但在现实中,由于当事人的“有限理性”和交易环境的不确定性,要预期所有未来可能发生的事情是非常困难的,写出一个完备的合同就更困难了。即使像房屋装修这样的合同,客户也很难事前确定所有的技术要求,更不用说像雇佣关系和投资决策这种更复杂的交易了。有时,即使从理论上讲一个完备的合同是可能的,但如果成本太高,当事人也宁肯选择不完备,留待事后根据情况不断补充。但是,如果合同本身是不完备的,要由法院去执行就非常困难——即使不是不可能的。我们通常说的“清官难断家务事”就是这个意思。清官之所以难断家务事,就是因为家庭合约是不完备的。

用法律执行合同所需要的第二个条件是,合同中规定的行为在事后(ex post)不仅能被双方当事人观察到(observable),而且能为第三方(法官)所见证(verifiable)。在现实中,由于信息不对称,即使双方都能观察到的行为,要在法庭上证明也非常困难,“公说公有理,婆说婆有理”反映的就是这样一个现实。由于当事人与法院之间的信息不对称,使得许多交易合同不可能由法院来执行。比如说,假设雇佣合同规定“如果雇员努力工作,表现杰出,就将得到提拔”,这样的合同在法律上是没有意义的,因为即使雇员努力工作,老板不提拔,法院也没有办法证明究竟老板和雇员谁是谁非。

许多交易合同没有办法通过法律执行,并不意味着交易就不能进行。在现实中,非正式的合约(informal contracts)是大量互利交易得以进行的主要形式。与正式的合同不同,非正式合约通常是非常不完备的,甚至没有文字表述,只有双方当事人心里明白各自的权利与义务,因而不具有法律强制性。

既然法律上不可行,当事人为什么要“签订”这样的合约呢?因为当事人预期,出于信誉的考虑,对方会自觉地遵守合约。也就是说,非正式合约是通过信誉机制(reputation mechanism)自觉执行的(self-enforcing)。这里,信誉可以理解为为了获得交易的长远利益而自觉遵守合约的承诺。比如说,雇员预期努力工作可以得到100元的奖金;但给定雇员已经努力的情况下,如果只考虑眼前利益,雇主的最优选择是不兑现承诺,因为这样可以节约100元的成本。但这样做的后果是,雇员以后就不会努力工作了。但是,如果雇员的努力对企业的发展非常重要,考虑到长远利益,雇主的最优选择是兑现承诺。预期到这一点,即使没有办法求助于法律,雇员也愿意接受这样的合约,努力工作。

法律和信誉既有替代性的一面,又有互补性的一面。就替代性一面来说,当事人越有积极性讲信誉,人们之间的信任度越高,正式合同就越没有必要,法律的重要性就越小;反之,法律制度越健全,正式合约越能得到有效执行,信誉在维持交易中的重要性就越小。就互补性的一面来说,法律和信誉是相互支持的。一方面,许多复杂的交易需要法律和信誉同时起作用,缺少任何一个都不行。比如说,雇佣合同的一部分内容(如解雇条件、显性激励合同)可以由法律执行,另一部分(如内部提升)则只能由信誉维持,缺少任何一个机制,雇佣关系都不可能有效[3]。另一方面,法律制度越健全,不讲信誉的成本就越大,人们就越讲信誉;反过来,只有在一个人们比较重视信誉的社会里,法律才能真正发挥作用。

为了理解信誉机制发生作用的条件,让我们构造一个简单的博弈模型(Kreps,1990)。假定有两个当事人,一个是委托人(principal),另一个是代理人(agent)。这里,委托人可以理解为顾客、银行、投资者、投保人、雇主、学生等;代理人可以理解为商家、借款人、经理、保险公司、雇员、学校等。博弈有两个阶段。在博弈的第一阶段,委托人可以选择信任代理人,也可以选择不信任代理人。如果委托人不信任代理人,交易不进行,博弈结束,双方的收入各为0。如果委托人选择信任,博弈进入第二阶段,轮到代理人决策。代理人可以选择诚实,也可以选择欺骗。如果代理人选择诚实,双方各得5个单位的收入;如果代理人选择欺骗,代理人得到10个单位的收入,委托人损失5个单位的收入。博弈如图1所示。图中第一个数字表示委托人的收入,第二个数字表示代理人的收入。

图1 信任博弈

现在先假定交易只进行一次,让我们用逆向推理的办法求这个博弈的纳什均衡。给定委托人选择信任的情况下,代理人应该如何选择呢?如果代理人选择诚实,得到5个单位的收入;如果代理人选择欺骗,得到10个单位的收入,所以,理性的代理人的最优选择是欺骗。回到博弈的第一阶段,如果委托人有理性预期,知道代理人会选择欺骗,委托人选择不信任得到0个单位的收入,选择信任损失5个单位的收入,所以,委托人的最优选择是不信任。纳什均衡是:委托人选择不信任,代理人选择欺骗。

这是一个非常令人沮丧的结果。给定双方合作可以带来10个单位的剩余,合作比不合作好。但由于代理人的机会主义行为,委托人不信任代理人,合作不会出现。

解决问题的一个办法是双方事前签订一个合同,规定:如果代理人欺骗,将要赔偿委托人(比如说)6个单位的收入。如果合同是完备的,并且,代理人的欺骗行为事后能在法庭上被证明,代理人选择诚实得到5个单位的收入,选择欺骗得到4(=10−6)个单位的收入,所以诚实比欺骗好。如果委托人预期合同能被执行,他将选择信任代理人,合作出现。

但在现实中,这样的合同可能是不可行的,或者因为事前不能签订一个完备的合同(如不能讲清楚什么样的行为构成欺骗),或者因为事后难以得到足够的证据证明代理人的欺骗行为。如果委托人预期合同得不到执行,其最优选择仍然是不信任,合作不会出现。

但是,即使正式的合同不可行,如果双方有机会长期博弈,合作仍然可以通过信誉机制而实现。为了说明这一点,让我们假定,在每一次博弈结束前,双方都预期有δ的可能性有下一次交易的机会,并且每次博弈的结果相同。考虑委托人的如下“触发战略”(triger strategy):我首先选择信任你;如果你不滥用我对你的信任,我将继续信任你;但一旦你滥用了我对你的信任,我将永远不再信任你。

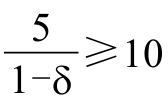

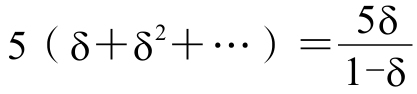

给定委托人的如上战略,代理人应该如何行为呢?如果代理人选择欺骗,他得到本期收入10个单位,以后每期的收入为0,所以总期望(贴现)收入为10个单位。如果代理人选择不欺骗,他得到本期收入5个单位,有δ的概率在下期得到5个单位的收入,有δ2的概率在下下期得到5个单位的收入,如此等等,总的期望(贴现)收入为:

因此,只要 ,即δ≥0.5,不欺骗就是代理人的最优选择。假定交易继续的概率δ≥0.5,委托人的“触发战略”就确实是最优的,合作关系就可以建立。这就是重复博弈创造的信誉机制。

,即δ≥0.5,不欺骗就是代理人的最优选择。假定交易继续的概率δ≥0.5,委托人的“触发战略”就确实是最优的,合作关系就可以建立。这就是重复博弈创造的信誉机制。

信誉机制的核心在于,当事人为了合作带来的长远利益,愿意抵挡欺骗带来的一次性眼前好处的诱惑。在上例中,就眼前而言,代理人选择诚实,得到5个单位的收入;选择欺骗,得到10个单位的收入,所以欺骗的诱惑是很大的。但欺骗虽然能使当期收入增加5个单位,导致的未来损失的期望值为  。只要δ≥0.5,欺骗的所失就大于所得,不欺骗是最优的选择。在图2中,A代表欺骗带来的净收益,B代表未来合作的潜在收益。那么,只要B的贴现值大于A,代理人就会注重自己的声誉。

。只要δ≥0.5,欺骗的所失就大于所得,不欺骗是最优的选择。在图2中,A代表欺骗带来的净收益,B代表未来合作的潜在收益。那么,只要B的贴现值大于A,代理人就会注重自己的声誉。

在上述例子中,我们假定重复博弈的委托人是一个人。但这个假设并不是必要的。比如说,如果我们把委托人理解为顾客,代理人理解为商店,即使每个顾客只买一次,只要顾客流足够多,并且,欺骗行为能被后来的客户观察到,商店仍然有积极性建立一个不欺骗的声誉。

我们可以将信誉机制发生作用的条件概括为以下四点:

图2 当前收益与未来收益

(Baker,Gibbons and Murhpy,2000)

第一,博弈必须是重复的,或者说,交易关系必须有足够高的概率持续下去。如果交易关系只进行一次,当事人在未来没有赌注,放弃当期收益就不值得,信誉就不会出现。这可以说是社会结构影响个人行为的一个主要方面,在一个自给自足、人们之间很少交往的社会中,信誉是很难建立起来的。如果不确定性太大,未来几乎不可预测,合作将非常困难。

第二,当事人必须有足够的耐心。前面的δ可以理解为代理人收入的贴现因子(等于1加利息的倒数),也就是下期的一单位收入的现值。我们说一个人有耐心,意思是说他的贴现因子高。一个人越有耐性,就越有积极性建立信誉。一个只重视眼前利益而不考虑长远的人是不值得信赖的。

第三,当事人的不诚实行为能被及时观察到。在前面的例子中,如果代理人的欺骗行为不能为委托人所知(但无须为法院所知),代理人就不会讲信誉。一般的,信息观察越滞后,信誉的建立就越困难。为了说明这一点,让我们假定代理人的欺骗行为在交易两阶段之后才能为委托人所知。那么,代理人可以连续欺骗两次,欺骗的总收入为10(1+δ)。容易验证,只有当δ≥0.71的时候,代理人才会选择不欺骗。这一点说明,一个高效率的信息传递系统对信誉机制的建立具有至关重要的意义。一个信息流动缓慢的社会,一定是一个信誉贫乏的社会。

第四,当事人必须有足够的积极性和可能性对交易对手的欺骗行为进行惩罚。“以牙还牙,以眼还眼”不仅不是不道德的行为,而且是维持社会信用制度的必不可少的手段。进一步,我们可以说,过分原谅欺骗行为本身就是不道德的行为。为了使信誉机制发挥作用,该惩罚而没有受到惩罚的人必须受到惩罚(Abreu,1988)。

我在这里之所以提出惩罚的积极性问题,一是因为惩罚对实施惩罚的人来讲是有成本的,这种成本包括物质的成本,也可能包括非物质的成本(如人身安全的威胁)。如果惩罚成本过高,受害人就可能没有积极性惩罚。因此对社会来讲,如何降低惩罚成本是一个非常重要的问题[4]。二是尽管在受害人是个人的情况下,惩罚的积极性通常不是一个太大的问题,但如果受害者是“公家”的话,惩罚的积极性就可能是一个问题。比如说,在我们国家,政府是一个最重要的买主,负责采购的人不仅没有积极性惩罚生产和销售假冒伪劣的企业和个人,而且常常与其狼狈为奸。这是中国企业不注重信誉的一个重要原因。

当然,并不是惩罚越严厉,人们就越讲信誉。前面我们假定没有不确定性存在,而现实世界总是存在着不确定性。在一个不确定的世界里,合约得不到履行,可能是由于当事人的行为所致,也可能源于不可抗拒的、不受当事人控制的外部因素。如果受害人不能在二者之间做出甄别,过于严厉的惩罚不仅无助于信誉的建立,而且可能有害于信誉的建立。比如说,在前面的例子中,假定即使代理人诚实,委托人也可能遭受5个单位的损失。如果委托人一观察到自己损失了5个单位就永久性地中断交易关系,代理人就可能没有积极性建立信誉,因为即使自己不欺骗,也可能永远失去未来交易的好处,为什么不欺骗呢?[5]当然,如果委托人从来不惩罚,代理人也就没有必要讲诚实了。使得代理人讲信誉的最优惩罚是:委托人在每次观察到自己损失5个单位后,中断一段时间的交易,然后再恢复交易关系(Green and Porter,1984)。

对欺骗行为惩罚的可能性与竞争环境有关,因为竞争环境决定了交易伙伴的可选择性。比如说,在消费品市场上,如果只有一家企业,没有竞争对手,顾客实施惩罚的可能性就很小。通常,对欺骗行为唯一的惩罚措施是中断交易关系。在前面的例子中,因为代理人的欺骗行为给委托人带来5个单位的损失,所以即使只有一个代理人,委托人中断交易的威胁也是可信的,这样的惩罚威胁足以使得代理人在重复博弈中讲信誉。为了说明竞争的重要性,让我们把这个博弈做一点改动:假定如果代理人欺骗,委托人得到2个单位的收入(而不是5个单位的损失),代理人得到6个单位的收入。那么,如果代理人没有竞争对手,委托人中断交易的威胁就是不可信的(毕竟2个单位的收入比没有收入好),预期到这一点,即使在重复博弈中,代理人也不会讲信誉。但是,如果代理人有竞争对手(哪怕是潜在的),委托人就可以通过将交易转向另一个代理人而惩罚欺骗行为,每个代理人就都必须讲信誉。行政垄断必然导致欺骗行为就是这个道理。

在传统社会,人们常年生活在封闭的村庄,村民之间彼此非常熟悉,欺骗行为很容易识别,人们之间的口头交流足以使任何欺骗行为广为人知[6],每个人的历史都存储在别人的脑海里,对欺骗行为的惩罚即使不能施加于欺骗者本人,也可以通过施加其家庭成员而实现,前面讲的四个条件基本可以得到满足。因此,即使没有法律,村民之间也可以建立起高度的信任,欺骗行为很少发生。

现在社会被称为“匿名社会”(anonymous society),与乡村社会不同,居民的流动性大,交易双方通常并不认识,相互之间也缺少如乡村社会中存在的其他制约关系,使得受害人的惩罚措施受到很大限制;开放的社会也使得人们较不在乎闲言碎语的议论。凡此种种,使得传统的以个人为基础的信誉机制失灵,这也是都市社会犯罪率高的一个重要原因。但是,西方市场经济之所以能发达到今天的程度,除了较完善的司法制度之外,是因为他们在更高的形态上复制出了前面讲的四个条件。

现代社会复制信誉机制的主要手段是现代组织,包括企业组织、社团组织(如宗教团体、商会),以及大量的中介组织(Shearmur and Klein,1997)。一个人的生命是有限的,但一个组织的生命是无限的。如果个人的利益取决于组织的价值,而组织的价值依赖于它的信誉,个人就会注重信誉。Kreps(1990)用一个简单的模型证明了这一点。设想一个人活两个阶段,第一阶段从事生产活动,第二阶段退休(或将遗产传给后人)。假定在从事生产活动阶段,如果诚实,他得到5个单位的收益;如果欺诈,他得到10个单位的收益。如果他只以个人的身份从事交易活动,第一阶段建立信誉是没有意义的,十有八九,他会干一锤子买卖。但是,假定他成立了一个公司,公司的活动并不随个人的退休而终止,他退休之后的生活费用来自出售公司而得到的收入。显然,公司的信誉越好,可变卖的价值就越高。因而,只要出售企业的收益的贴现值大于5,他就会非常重视自己公司的信誉,诚实经营。为什么有人愿意购买声誉好的企业?因为理性的消费者只愿意与声誉好的企业做交易。新成立的公司由于没有良好的记录,更难得到消费者的信赖。所以,对一个新的进入者而言,从市场上购买声誉良好的公司比新办一个公司更划算,而新办一个公司比购买一个声誉不好的公司更划算[7]。也就是说,信誉之所以有价值,是因为人们认为他有价值。这就是信誉的自我实现。

简单地说,在市场经济中,企业是将一次性博弈转化为重复博弈的机制,是信誉的载体(Kreps,1990)。有了企业,欺骗行为也就更容易被观察(要搞清楚麦当劳哪个员工欺骗是不容易的,但观察并传播麦当劳的欺骗行为就相对容易得多)。现代社会的“商号”起着传统社会“姓氏”的作用;或者说,现代社会是通过“庙”的声誉来约束“和尚”的行为。一个人可以很容易地消失在黑暗中,而一个“企业”是不容易逃跑的[8]。这也是连锁店更值得信赖,从而风靡全球的主要原因——如果不是唯一原因的话。

类似的,如韦伯在100年前观察到的,参加社团组织等于获得一个“社会印章”(a social seal of approval),得到一个信誉认证。如果某个人干了坏事,外人也许无法追踪这个具体的人,但他们很容易识别这个人所属的团体,从而对其实施“团体惩罚”,类似一种“连坐制”。这样,社团成员个人的不当行为会损害社团整体的声誉,从而损害每个社团成员的个人利益,社团组织就有积极性对行为不轨者实施内部惩罚,就像古代一个家族有积极性惩罚犯上作乱的家族成员一样。这可能是教徒比不信教的人更值得信赖、穿军装的军人比不穿军装的军人更值得信赖的一个重要原因。社团的这种信誉资本使得个人有积极性加入社团,并为维持社团的声誉而努力。当然,社团信誉资本的存在有两个前提条件:一是社团成员不能有垄断的特权;二是加入和退出必须是自由的。如果社团成员享有垄断特权,加入该社团就可能变成一种寻租行为,而不是建立信誉的行为。如果没有退出自由,社团成员就难以对违规者实施有效的惩罚,个人就更可能从事欺骗活动[9]。

此外,形形色色的中介组织(如信用评估公司)通过监督和记录市场中的交易行为,为现代社会的信誉机制提供了信息基础。几乎所有的中介组织的基本工作都是收集、加工和传输信息。比如说,信用卡公司负责对持卡人的信用审查并提供信用担保,这样,商店和饭店只认卡就可以了,没有必要了解持卡人的更多的信息。

至此,我们就可以理解本文开始讲的法院判决银行胜诉的道理所在了。银行作为一个组织,其真正的价值就在于它的信誉。对单个的储户而言,用假币行骗的成本是很小的,因为绝大多数的交易对手是不认识个人客户的,有关单个人的欺骗行为的信息很难流传开来。银行不同,记住它的名字很容易,传播它的坏消息也不难。如果一个银行连续多次被客户指控发出假钞,这个银行就可能完了——如果有竞争对手的话。因此,即使就个案而言魏女士手中的假钞确实来自银行,但在缺乏足够证据的情况下,法院判决她败诉也是合理的。

正是企业以及其他类型的组织的存在,使得法律制度运行的成本大大降低。一方面,有了企业这个信誉的载体,大多数交易活动就可以通过信誉机制来支持,而无须借助于法律手段(也不可能求助于法律手段)。另一方面,即使需要法律的介入,司法机关收取证据的成本也可以大大降低。毕竟,企业的数量比个人的数量要少得多,企业逃跑的可能性比个人逃跑的可能性小得多。设想如果没有企业,我们现在所有的交易活动都只在个人之间进行,那将需要多么庞大的执法机关!进一步,即使没有办法获得足够的证据,法律也可以根据当事人的信誉假设而对合同纠纷做出判决,如魏女士诉讼建行一案中那样。

但是,企业作为信誉的载体必须满足如下三个条件:

第一,企业必须有真正的所有者。企业中的绝大部分有形资产都是有市场价格的,实际上是企业运行的成本。企业的真正的剩余价值是它的信誉价值。如果比较一下上市公司的市值与资产负债表,我们就会发现,企业的信誉越好,其市值与资产价值的差距越大。企业的所有者就是企业信誉价值的索取者。所有者的作用就在于维护企业的信誉。如果没有真正的个人所有者,就不会有人有积极性维护企业的信誉,企业就不可能讲信誉。特别是在大的企业,绝大多数员工只拿取固定的薪水,他们的利益与企业的信誉没有直接的关系,所有者的责任就是设计激励机制和监督机制,使得雇员的行为有助于(而不是有害于)企业信誉的增加。也就是说,如果企业雇员欺骗客户,责任必须由所有者承当,法律不应该(也没有必要)介入。至于企业所有者如何防止雇员欺骗客户,那是所有者自己的事情。如果所有者没有办法以普通的激励机制(如工资、奖金等手段)和监督机制来规范雇员的行为,所有者就会采用产权激励的办法。这是企业为什么高层管理人员必须持有一定数量股票的重要原因[10]。

第二,企业必须能被交易——或者说,企业的所有权必须能有偿转让(Tadelis,1999,2001)。企业信誉的价值等于未来收入流的贴现值,包含在其名字(name)中,买卖企业,实际上是买卖企业的信誉。如果企业没有信誉,名字就没有价值,买卖企业就不如买卖资产划算。所有者是否有积极性维护企业的信誉,很大程度上依赖于企业的所有权是否能有偿转让。如果现在的所有者在即将退休或由于某种原因不愿意继续经营企业时所有权不能转让,信誉的价值就没有办法实现,他就不会有积极性维护企业的信誉。在这个意义上,信誉类似文物。如果文物可以买卖,所有者就会精心地爱护它;如果文物不可以买卖,所有者爱护文物的积极性就会大大降低。

在法律上,企业可以被买卖就是承认无形资产的价值。麦当劳之所以市值数千亿美元,就是因为麦当劳品牌的所有者可以通过特许经营(franchising)出卖麦当劳这个无形资产。如果法律不允许麦当劳收取特许经营费,麦当劳品牌的所有者就不可能有如此大的积极性维持麦当劳的信誉,麦当劳的价值就要大打折扣。中国的《公司法》规定无形资产的股份不能超过20%,等于限制无形资产的自由交易。如果这个法律不改,中国永远不可能出现麦当劳这样的品牌。

第三,企业的进入和退出必须自由。如果进入和退出没有自由,不讲信誉的企业不能被有信誉的企业所淘汰,新的企业不能自由进入,就会形成垄断。企业一旦处于垄断或近乎垄断的地位,就可以靠垄断带来的租金生存,无须在乎消费者的评价,自然就没有必要讲信誉了。

由此,我们就可以理解为什么中国企业普遍不讲信誉。国有企业产权不清,没有真正的剩余索取者;企业的无形资产不能自由交易,即使有交易,也没有真正的受益人,交易价格难以反映企业的真实价值;民营企业虽有所有者,但产权得不到有效保护,变化无常的政策又使民营企业家形不成相对稳定的预期;政府对进入严格管制以及与此相关的地方保护,打造了畸高的进入壁垒,使得优胜劣汰的竞争机制不能发挥作用。在这样的制度环境下,无论是国有企业还是民营企业,追求短期利益是最优的选择,不可能为获得信誉带来的长远利益而拒绝眼前利益的诱惑,信誉机制自然不可能形成。企业不讲信誉,大量本该依靠信誉机制执行的非正式合约也搬到法院[11],再健全的法律制度也是无能为力的[12]。

法律制度对信誉的另一个依赖在于法律判决的执行离不开信誉机制。如果当事人重视自己的信誉,法院的判决一旦做出,无须动用强制手段,当事人一般也会自觉遵守法院的判决。这是因为,不执行法院判决导致的信誉损失比没有法院判决时不守信用导致的信誉损失要大得多。以合同纠纷为例,由于商业关系的复杂性,在没有法院的判决时,外界对于违约的责任在哪一方通常并不清楚,违约方或许可以在这种非对称信息的掩护下逃避责任而又不遭受信誉的损失。而一旦法院做出判决,违约责任就成为一个公共信息,如果违约方再不执行法院的判决,失去的就不仅是原来的交易伙伴,而且是整个商界的信任和联合抵制,这种联合抵制对违约方的威慑力比国家的强制力要有效得多。正是由于对信誉损失的担心,讲信誉的当事人通常会自觉履行法院的判决,即使没有强制力存在。比如说,在中世纪的商人法律制度(Law Merchant)下,法官的判决没有国家强制力的支持,也就是说,执行不执行法官的判决完全是当事人的自由,但信誉机制保证了法官的判决通常都能得到有效执行(Milgrom,North and Weingast,1990)。类似的,当代商业仲裁机构的判决也是靠信誉机制执行的(Benson,1989)。

但是,如果当事人不重视自己的信誉,即使法院做出判决,他也会想方设法不执行法院的判决,法院的判决常常变成一纸空文。在中国,大量的法律判决之所以得不到执行[13],就是因为当事人不注重自己的信誉[14]。这里的一个原因是,用法律的手段执行法院的判决有成本。如果动用国家强制力没有成本或者成本很低,即使没有信誉机制,法院的判决也很容易得到执行。但是,现实情况是,用强制手段执行法院判决的成本是很高的。设想甲起诉乙借款不还,法院判决乙必须在某月某日之前将所欠款如数归还。如果乙到期仍然没有还款,甲的一个选择是向法院申请强制执行。但此时,乙可能早已躲藏起来,即使法院动用大量警力也未必能抓到乙;即使抓到了人,乙也可能早已将财产转移,法院要调查清楚乙是否有还款能力是很困难的。如果乙摆出一副“要钱没有,要命一条”的架势,法院可能只好不了了之。

更深一层讲,同样的法律处罚对当事人的心理成本与该当事人是否重视信誉有关。如果当事人不在乎自己的信誉,法律惩罚的威慑力就非常有限。比如说,假定在侵权案中,法院判决被告向原告公开道歉。如果被告是一个很讲信誉的人(或企业),公开道歉也许是一个很有威慑力的处罚,足以阻止侵权行为的发生;但如果被告是一个不在乎自己信誉的人(或企业),公开道歉可能毫无任何威慑力量[15]。再比如,在资本市场上,如果上市公司没有按规定披露信息或有其他违规行为,证券监管部门对其进行公开谴责是各国通行的做法。在美国,如果公司领导人和董事受到监管部门的公开谴责,被认为是一个很严重的处罚,因为他们很重视自己的声誉;而在中国,类似的公开谴责几乎起不到任何作用,因为他们并不在乎企业的声誉[16]。可以说,只要上市公司普遍不在乎自己的信誉,证监能起的作用就是非常有限的。

进一步,个人对信誉的重视程度与整个社会的信誉环境有关。如果逃税成为一个普遍现象,对每一个个体而言,逃税也就算不上一件很不光彩的事情;如果腐败成为一个普遍的现象,对每一个政府官员而言,被发现收受贿赂也就不是一件非常难堪的事情。类似的,如果社会上普遍不讲信誉,不讲信誉就几乎成为一种“社会规范”(social norm)(Huang and Wu,1994),对任何单个个体而言,拒绝执行法院判决的信誉成本就微乎其微。

而人们是否普遍重视信誉、法律的判决是否得到执行,与整个法律本身是否具有正义性、合理性有关。如著名法学家Cooter(1994)指出的,人们遵守法律是基于对法律的尊重,而法律是否能得到人们的尊重取决于法律是否符合、尊重社会规范[17]。社会规范是通过非正式的惩罚而实施的。当法律反映了社会规范时,人们认为法律是正义的,大多数人就会出于尊重而遵守法律,也清楚什么样的行为是合法的,就形成了法治社会;相反,当法律与社会规范不符时,人们就会认为法律是非正义的、不合理的,他们就会拒绝遵守法律,或者只是出于对国家权力的恐惧而遵守法律。进一步,法律的实施需要公民的配合,因为对违法行为的处罚离不开公民提供与该违法行为有关的信息。当法律反映社会规范时,公民更愿意为法律承担风险(如在法庭作证),甚至动用个人资源帮助法律机关实施法律。相反,如果法律不符合社会规范,违法(自觉或不自觉)将成为一个普遍现象。违法现象越普遍,违法行为就越没有人揭发(一个自身有违法行为的公民是不大可能揭露他人的违法行为的),甚至形成“黑吃黑”,法律就越没有办法得到实施。这就是所谓的“法不责众”。观察表明,当存在大量不合理的法律时,合理的法律也得不到执行,而当绝大部分法律被认为合理时,个别不合理的法律也会得到人们的遵守,就是这个道理。可以说,在我们国家,法律之所以得不到有效执行,法律制度本身的不合理是一个重要原因[18]。

法律通常被认为是由第三者执行的博弈规则,这个第三者就是法院和政府官员。在讨论法制建设时,人们常常隐含地假定,法院和政府本身是一个超然的“神”,大公无私,没有自己的利益,只是“以事实为依据、以法律为准绳”做出判决,因此法制建设的主要问题是建立规制个人和法人行为的法律,然后由司法机关和政府部门执行。但法院和政府的判决是由法官和政府官员做出,法官和政府官员也是人,有他们自己的利益。从整个社会看,法官和政府官员也是当事人,没有所谓的超然的第三者。法律体系可以理解为所有法律管辖范围内人们之间签订的一个契约,一个有效的法律制度必须是能够自我实现的(self-enforcing)法律制度。用博弈论的概念讲,法律制度本身必须构成一个纳什均衡:给定别人遵守法律的情况下,每个人都有积极性遵守法律。如果法律制度本身不构成一个纳什均衡,法律是不可能得到实施的。而要使法律制度构成一个纳什均衡,不仅要求普通的公民个人有积极性遵守法律,而且更要求执法者有积极性遵守法律。如果执法者没有积极性遵守法律,如果执法者贪赃枉法,遵守法律就不能成为每个人的最优选择。当欺骗行为可以通过贿赂执法者而不受惩罚的时候,人们为什么要遵守法律呢?(https://www.xing528.com)

保证执法者有积极性守法也需要两个机制,一是法律机制,二是信誉机制。法律制度服务于两个目的:一是规制个人的行为;二是规制执法者的行为(Glaeser and Hart,2000)。就后一目的而言,从法律制度设计的角度讲,有三个方面是最为重要的:第一,必须有完备、公正的程序法。程序法的目的就是规制执法者,所谓法官遵守法律,首要的是遵守法律程序。中国长期以来重实体法、轻程序法,是导致司法腐败的一个重要原因。第二,必须界定法律的管辖范围,法律管辖的范围不能过宽。法律不应该向社会规范抢夺地盘,不要把“没有法律的秩序”(order without law)变成“没有秩序的法律”(law without order)。进一步,在确定哪些问题应该由法律管、哪些问题应该留给社会道德规范处理的时候,必须考虑执法者滥用权力的可能。有些问题即使在公正执法的假设下应该由法律管,但如果我们没有办法保证法律能得到公正执行,法律也不应该管。比如说,如果法律介入对婚姻关系中“第三者”的处理,很容易导致警察和法官滥用权力,形成对个人私生活的过多干预[19],破坏正常的家庭生活。所以,法律最好不要介入“第三者”问题[20]。第三,法律条文应尽可能明确、具体,而不应该含糊、过分抽象。法律条文越含糊、抽象,执法者的权力就越大,法律就越可能被滥用。Glaeser和Hart(2000)证明,在“明线规则”(brigth line rule)下比“标准”(standard)下执法者更容易得到有效监督,因而执法者贪赃枉法的可能性更小。比如说,在股票市场,法律可以规定“禁止内部人利用非公开信息买卖本企业股票”(标准),或规定“禁止内部人在信息公开前N天内买卖本企业的股票”(明线规则)。显然,法官在前一种法律下判决的自由度比后一种法律下要大得多,从而贪赃枉法的可能性也要大得多。法律规则过于含糊,也是中国司法腐败严重的一个重要原因。

用法律管理执法者是重要的,但仅此是不够的。再健全的法律,也得给执法者留下一定的自由空间。正如买卖双方难以在事前预料到未来所有的可能状态一样,立法者也不可能在事前预料到所有可能出现的情况。法律一定是不完备的,法律的空白要在事后由执法者填补,所以,即使在大陆法系国家,法官也有制造法律的空间,更不用说普通法系的国家了。在法官判案时,当事人双方提供的证据只是服务于法官形成自己的“心证”,最后的判决是依据“心证”做出的(王成,2001)。同样的证据,不同的法官可能做出不同的判决,即使没有腐败。因此,即使法官真的接受贿赂,要拿到足够的证据也可能是非常困难的。

因此,要使执法者有积极性秉公执法,必须使执法者有积极性建立一个良好的信誉。如果执法者不关心自己的声誉,法律制度是不可能真正得到执行的。

要使执法者讲信誉,首先必须在司法环节引入竞争。如果法院系统是垄断的,当事人没有选择的自由,一个案子只有一个受理法院,法院就不可能有积极性讲信誉。西方现代法律制度就是在中世纪的竞争中逐步形成的,这种竞争包括国家法庭与商人私人法庭(law merchant)之间的竞争,一国内不同法院的竞争(17世纪前英国同时存在几个法院争夺商业纠纷案),也包括不同国家的法院在国际市场上的竞争,正是这种竞争使得由商业实践发展出来的规则被吸收进国家的法律(Benson,1989)。在美国,整个18世纪,习惯和私人仲裁主导着商法的执行,因为政府的法院不能以公正而低成本的方式解决商业纠纷,只是到18世纪末,公共法院才说服商人相信它们懂得复杂的商业实践、接受商人们的法律。而从19世纪末开始,商业仲裁又开始活跃起来。就在1900年前,纽约商会仲裁委员会已经演变成了一个永久性的法庭。今天,不仅同样的案件可以选择不同法庭(州法院与联邦法院之间也有竞争),而且政府的法院面临着强大的私人法院的竞争。据估计在20世纪50年代,美国75%的商业纠纷是通过仲裁解决的,此后,这个趋势仍在增加。在包括纽约在内的多个州,仲裁协议是有法律效力的。不仅如此,一些营利性的私人法庭也已出现,一些法官在退休之后开始从事营利性的判案(Benson,1989)。

中国法院没有竞争是法院不重视信誉的一个重要原因。律师之所以比法官更重视信誉,是因为律师行业存在着激烈的竞争。引入竞争可以从两方面着手:一是在现有的法院内引入竞争,办法是打破地区界线,允许同一个案子选择不同的法庭审判。二是大力发展非政府的仲裁机构,甚至有必要发展一些营利性的私人法院。发达国家的经验证明,无论从执行成本、判决速度,还是从判决的公正看,商业仲裁机构在解决商业纠纷方面比政府的法院要有效得多。

也许有人会担心:法院的判决是由国家的强制力支持的,在没有国家强制力的情况下,私人仲裁机构的判决会得到执行吗?这个担心是没有必要的。私人法律制度的发展史表明,国家的强制力并不是仲裁能否得到执行的关键。如果企业有积极性讲信誉,商界的联合抵制(boycott)施加的惩罚足以保证判决的执行。国际的合同主要求助于国际仲裁机构,没有国家的强制力,并没有妨碍合同的执行。而在我们国家,尽管有政府的强制力,大量的法律判决仍然得不到执行。可以认为,法律判决得不到执行的一个重要原因是企业不讲信誉。所以关键的问题仍然是企业的信誉问题。

除了引入竞争之外,要让法官讲信誉,还必须提高法官的收入水平。法官和我们每一个人一样,只有讲信誉带来的未来收益的贴现值大于不讲信誉得到的眼前好处时,他们才会讲信誉。现在法官的收入太低,一个法官一年的收入抵不上一个律师一个月的收入,要使他们抵挡贿赂的诱惑几乎是不可能的。根据现代激励理论,一个人手中的权力越大,对他的监督越困难,他的工资就应该越高。我们给了法官执行法律的大权,但又不愿给他们高的待遇,无异于放手让他们腐败。

Milgrom,North和Weingast(1990)的研究证明,中世纪商人法律制度(law merchant)的主要功能是通过储存、提供有关个人交易行为的信息而使得维持商人之间交易的信誉机制能更好地发挥作用。在漫长的演进过程中,商人们从商业实践中发展出来的博弈规则逐步被国家的法律制度所吸收,形成了西方现代的商法体系。有了这样的商法体系,信誉机制就可以更好地维持交易关系和市场秩序,推动劳动分工和经济的发展。

信誉的基础是产权。产权制度的基本功能是给人们提供一个追求长期利益的稳定预期和重复博弈的规则。因此,法律最重要的任务是对个人的产权给予有效的保护,从而使得人们有积极性建立信誉。如果产权得不到有效保护,所有人都进行一次性博弈,只有种草的积极性,没有栽树的积极性,信誉机制就建立不起来。信誉机制建立不起来,不仅加大了法律的负荷,提高了交易成本,而且法律本身也不可能得到有效执行。

尊重产权也就是尊重人们的自由签约权。有了自由签约权,人们就会更讲信誉,合约就容易得到自觉执行。在我们国家,法律对自由签约权的限制严重地阻碍着信誉制度的建立。前面谈到的《公司法》规定无形资产在企业中占有的股份不能超过20%,就是一个例子。限制无形资产的价格,也就是限制信誉的价格。限制了信誉的价格,必然导致信誉的短缺,就像限制了猪肉的价格必然导致猪肉的短缺一样。不符合商业规范的法律只能导致人们想方设法规避法律,而规避法律的机构是不仅法律得不到执行,而且信誉也荡然无存。王志东与新浪网的纠纷就是一个证明。

政府政策的多变,使得人们难以形成稳定的预期,从本质上讲也是产权的破坏。当人们没有稳定的预期的时候,是不可能讲信誉的。

当人们没有积极性讲信誉的时候,法律就失去了信誉基础。没有了信誉基础,法律能起的作用是非常有限的。这就是本文的结论。

Abreu, Dilip, 1988, “On the Theory of Infinitely Repeated Games with Discounting”, Econometrica, 56: 383-396.

Baker, George, Robert Gibbons and Kevin Murhpy, 2002, “Relational Contracts and the Theory of the Firm”, Working Paper, Harvard Business School;forthcoming, The Quarterly Journal of Economics.

Basu, Kaushik, 2001, “The Role of Norms and Law in Economics: An Essay on Political Economy”, working paper, Department of Economics, Cornell University.

Benson, Bruce, 1989, “The Spontaneous Evolution of Commercial Law” , Southern Economic Journal, 55: 644-661.

Cooter, Robert D., 1996, “The Rule of State Law and the Rule-of-Law State: Economic Analysis of the Legal Foundations of Development”, Annual World Bank Conference on Development Economics, World Bank, Washington, D. C..

Greif, Avner, 1996, “Contracing, Enforcement and Efficiency: Economics Beyond Law”, Annual World Bank Conference on Development Economics, World Bank, Washington, D. C..

Glaeser, Edward and Oliver Hart, 2000, “On the Design of a Legal System”, working paper, Department of Economics, Harvard University.

Green, E.and R. Porter, 1984, “Noncooperative Collusion Under Imperfect Price Information”, Econometrica, 52: 87-100.

Huang and Wu, Ho-Mou, 1994, “More Order without More Law: A theory of social norms and organizational culture”, Journal of Law, Economics and Organization.

Kreps, David, 1990, “Corporate Culture and Economic Theory”, Perspectives on Positive Political Economy, edited by James Alt and Kenneth Shepsle. Cambridge:Cambridge University Press, 90-143.

Macaulay, Stewart, 1985, “An Empirical View of Contract”, Wisconsin Law Review, 3: 465-482.

Macneil, Ian R., 1985, “Relational Contract: What We Do and Do Not Know”, Wisconsin Law Review, 3: 482-524.

Merry, Sally Engle, 1984, “Rethinking Gossip and Scandal”, in Donald Black (ed.) Toward a General Theory of Social Control, New York: Academic Press.

Milgrom, Paul, Douglas North and Barry Weingast, 1990, “The Role of Institutions in the Revival of Trade: The Law Merchant, Private Judges, and the Champagne Fairs”, Economics and Politics 2: 1-23.

Shearmur, Jeremy and Daniel B. Klein, 1997, “Good Conduct in the Great Society:Adam Smith and the Role of Reputation”, in Daniel B. Klein (ed.) Reputation, The University of Michigan Press.

Tadelis, Steven, 1999, “What's in a Name? Reputation as a Tradeable Asset”, American Economic Review, 89 (3): 549-563.

Tadelis, Steven, 2002, “The Market for Reputations as an Incentive Mehcanism”, Journal of Political Economy.

王成:2001,《证明责任的配置与适用》,手稿。

张维迎:2001,《经济学家看法律、文化与历史》,载张维迎:《产权、政府与信誉》,生活·读书·新知三联书店。

张维迎、柯荣住:2001,《诉讼过程中的逆向选择及其解释》,北京大学工商管理研究所。

[1]本文所说的法律主要指民法,特别是商法。本文正式发表于《经济研究》2002年第1期。作者感谢国家自然科学基金“杰出青年基金”的资助。

[2]如果协议规定B先付货款,A在收到货款之后再生产。那么,如果B没有充分的信心A会生产合格的产品,交易同样不会发生。

[3]在通用汽车公司与联合汽车工会长达1700页的合同中,仍然有需要非正式协议解决的重要的空白(引自Baker,Gibbons and Murhpy,2000)。

[4]有些惩罚(特别是对刑事行为的惩罚)之所以由国家执行,一个重要的原因是这样可以免除个人的惩罚成本。在这个意义上,适当的国家惩罚有助于信誉机制的建立。

[5]这一点同样适用于法律对刑事行为的惩罚。过分严厉的刑法可能导致更多(而不是更少)的刑事犯罪行为。

[6]人类学家的研究表明,在乡村社会,“闲言碎语”(gossip)是储存和传播信息的主要手段,对维持信誉机制具有关键的作用(Merry,1984)。

[7]这可以解释为什么一个由于某种原因而使声誉受到损害的公司更可能更名(Tadelis,1999)。

[8]Kreps(1990)强调了企业作为长期参与人的作用,但没有强调企业的信誉功能。

[9]这可以解释为什么中国的社团组织不仅不能成为维护信誉的工具,而且变成了欺诈行为的避难所。

[10]进一步,我们可以说,年龄越大的经理人员,越需要所有权激励。因为在年轻的时候,出于职业声誉的考虑,即使没有所有权,经理人员也会尽力工作,但在接近退休的年龄阶段,职业声誉的作用就微乎其微了(Tadelis,2001)。

[11]张维迎和柯荣住(2001)对北京市某区法院1999年10月至2000年5月受理的620个经济纠纷案件的分析表明,上诉到法院的合同纠纷几乎都是一些非常简单、一目了然的案子,复杂的案情很少。复杂案件不去法院的一个可能的原因是,越是复杂的案情,人们对法院的判决越没有信心(有技术上的原因,也有如后面提到的司法腐败的原因)。而简单的案件之所以要走到法院而不是由当事人自己解决,是因为当事人一方不讲信誉,故意耍赖。例如,在违约最多的423起欠款未付的案件中,被告没有提供任何辩护理由或者不到庭的案件高达290起,占该类案件总数的68.6%,也就是说,没有理由成了违约的最大理由。

[12]据《北京青年报》2001年10月17日报道:1999年12月1日,金王保健品公司将800万元存入北京市商业银行复兴支行。十几天后却发现795万元被取走,经查原是银行工作人员黄明喜偷拿金王公司银行预留印鉴片并提供给外部人员景庆春内外勾结所为。西城区法院于2001年10月16日一审判决北京市商业银行归还储户警方无法追回的272万元。法院认为,存款虽为黄明喜、景庆春勾结骗取,但复兴支行在这笔存款取走时未严格审查有关划转手续,因此负有过错责任。法院的判决无疑是公正的。但我想说的是,这样的案子,事实清楚,如果发生在美国,为了自己的信誉,银行会自觉赔偿客户并赔礼道歉,根本不会搞到法院,闹得满城风雨。有一段时期,中国的一些银行内部管理混乱,时有内外勾结盗取客户存款的事情发生,一出问题,就推脱责任,把其归结为个人行为,不惜走上法庭,事实上是在耍赖,其根本原因就在于银行不重视自己的信誉(长远利益)。如果他们讲信誉,绝不会干这种荒唐之举。根据我的判断,我相信本文开头引用的案例中魏女士手中的假钞十有八九是银行发出的,魏女士实际上是在为银行的不讲信誉承担责任。当然,法院也只能判决她败诉。

[13]到2000年底,全国尚未执行的经济案件有87万件,据不完全统计,执行率不到50%。

[14]贵州“老干妈”与湖南“老干妈”的官司就说明了这一点。2001年3月20日,北京市高级人民法院终审判决:湖南华越公司停止生产“老干妈”牌产品;停止使用与贵州老干妈风味豆豉相近似的瓶贴;赔偿贵州老干妈经济损失40万元;北京燕莎望京购物中心停止销售湖南“老干妈”产品。但令人料想不到的是,湖南老干妈不仅没有执行法院的判决,反而在各地超市、商场掀起了新一轮以买一送一、大幅度降价等方式销售自己产品的热潮。6月27日,北京传出令人更加震惊的消息:北京万客隆已经将“贵州老干妈”全部撤出柜台,转而只销售“湖南老干妈”,原因是万客隆公司刚刚获得湖南华越3年18万元的广告费赞助。当记者问万客隆经理怕不怕吃官司时,对方的回答是:“我们不怕以任何的方式找麻烦、打官司,因为所有的费用一律由厂家支付。万客隆历来就是这样,就是技术监管局查我们的产品,检查费都是由厂家出,在费用上我们从不担心。”“大家都是商人,商人看中的就是利益。”(参阅范庆华:《老干妈之战何时休》,载《中外管理》2001年第9期)万客隆公司以与厂家的一纸合同规避了自己的法律责任,充分暴露了自己不重视信誉的本性。如果万客隆及其他商家真正重视自己的信誉,湖南老干妈的恶劣行径是不可能得逞的。

[15]在前面的“老干妈”一例中,北京高院在判决书中明确写道:“如(湖南华越)逾期不执行,本院将在报纸上公布本判决。”显然,对湖南华越这样的公司来说,“登报公开”是没有任何意义的。

[16]在我们国家,似乎只要不把钱装在个人腰包,再严重的违法行为也没有什么丢人的。“为了企业(或集体)的利益”成了许多违法行为的借口。

[17]Basu(2000)认为,法律的最重要功能是选择社会规范而不是制定社会规范。他证明:任何能由法律实现的行为都可以由社会规范来实现,而任何不能依靠社会规范实现的行为也不可能依靠法律实现。有关他的理论的介绍,参阅张维迎(2001)。

[18]原云南玉溪卷烟厂厂长褚时健因贪污被判无期徒刑后,他得到的同情多于谴责。据说,昆明当地许多人之后不再抽“红塔山”,以表示他们对褚时健的同情。在我们国家,贪污受贿之所以已不是一件非常不光彩的事情,主要是因为我们的有关制度太不合理。

[19]谁能保证当你与一位女士正常交往时警察不过来盘问呢?

[20]电影《刮痧》的故事就是美国法律过多介入家庭生活的一个例子(注意,这里没有司法腐败问题)。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。