许多学者认为中国有抑商和政府统制经济的传统。同治中兴时期(1862-1874年)中国的发展就被认为是这一传统的体现。有关清朝晚期深受西方思想影响且提倡商业的一篇研究论文,将此传统总结得更为清晰:“中国自汉以来之重农抑商政治传统,与贱工轻商之社会风气,历二千余年之传承,以至十九世纪,实为不争之事实,共喻之常识。”最近的学术走向则强调,自从中世纪以来,中国就逐渐意识到商人和商业的重要性,这一趋势并在19世纪前期达到顶峰。这种重视商业的思想是否从18世纪就不断增强,也受到学界的关注。

本章将指出,从18世纪过渡到19世纪,有关官商关系的思想发展,既有连续也有断裂。通过指出某些明显的断裂,本章将证明放任派主张在19世纪前期曾经取得暂时的胜利,但在19世纪后期整个经济思潮又转向干预主义。这种转向也表现在学习经典的方法和对古文写作风格的选择上。在直线史观的思考基轴上,一些历史学家可能会将19世纪前期出现的放任派抬头视为“资本主义萌芽”。然而,放任派的主张并不是在为资本主义生产方式预作准备。相反,它是在为这一特殊时期提出解释,这个时期,银贵钱贱危机十分严重。同治中兴和自强运动(1850-1895年)时期之倾向干预主义,也与本期严重的生命危机导致对集权领导有所期待和清政府更为牢固的控制商业税有所关联。

关于中国文化及社会经济间的关连问题,以往研究经常通过探讨文化对社会经济的影响来表述。与此不同,本章将论述社会经济现实是如何影响人们的观念。在思想派别的起伏过程中,与前章强调思想观念比现实利益更影响学派分殊不同,本章着重说明导致各种思潮起伏的特殊历史情境。作者首先将描述放任派立场在19世纪前期所处的支配地位,然后再论述其随着银贵钱贱危机的恶化而崛起,又随着其舒缓而凌夷的情况。

在19世纪前期的中国,除了拒绝干预主义者的货币政策建议、削减或中止省级政府铸造铜钱及铸造一些贵重金属硬币之外,很少听到限制土地私人所有制的建议,并且这种体制也仍旧维持原状。尽管当时的学者官员对钱庄聚敛财富多有抱怨,但也没有采取什么改变措施。商人和其他人一如既往般的自由移动,强制节约的法令也没有公布。另外,只要看一下矿政、海运南漕政策以及票盐制,我们就可以了解何以放任思想突如其来地被接受了。

1801年(嘉庆六年),当一些官员提议开采铜铅矿以顺应商人的请求时,皇帝断然拒绝。理由是:“是直不以朕为贤君,视为好货之主矣;在商民等无知见,小计及锱铢。”然而,仍是嘉庆在位时的1814年,当一位侍郎建议用卖官鬻爵增加财政收入时,吏部尚书英和表示反对,并提出其他开源节流的措施。英和用“理财”一词代替嘉庆帝所厌恶的“言利”。开矿就是英和增加收入的几个建议之一。他认为无论政府或商人都可以经营矿业。

到1840年代,政府批准了更多开矿提议。在魏源于1842年提出允许私人开矿的建议后不久,1844年的一则帝国法令就要求军机大臣开放矿禁,并允许平民开矿。道光晚期自由放任式的矿政,与嘉庆早期限制民间开采的矿政形成鲜明对比。这表明在19世纪前期发生了矿业从官办到商办的转变。

商人海运南漕的尝试始于1825年。在1827-1847年间暂时停止,并于1848年再度实施,直到清末。这一政策改变了从明代中叶以来持续了大约400年通过大运河运输漕粮的传统。1700年以来,不时有招商海运南漕的建议提出,但直到1825年时,该建议才终于被采纳,而且还是道光帝自己发起的变革。在包世臣1803年的建议中,他还担虑雇用商人从事漕运会令政府感到困窘而加以辩解:“国家除南粮之外,百货皆由采办,采办者官与民为市也……未尝非政体也。”到1825年,“政体”问题不再是个问题,所被提及的是使用商船所能获得的好处。尽管在19世纪前期漕粮海运仅试行了几年,但此时漕粮运输由官营向商营的转变在清代是史无前例的。

清代除了滇盐是由政府运送和销售之外,其他地区的盐是由享有垄断权的盐商运销。他们由盐运使和户部获得运输与购买盐的执照——盐引。每一张盐引以200斤为购买单位,这是一般中等收入百姓所无法负担的费用。在19世纪初叶银贵钱贱以前,一般而言贩盐的获利丰厚,所以盐引的持有者倾向传给后代子孙。1830年包世臣建议,盐票承购的单位降为1斤,为低收入者所能购买,在纳税之后可以在市场范围内自由销售,称票盐法。1831年当署理两江总督陶澍尝试改革盐务时,包世臣是他的幕僚。1832年起,票盐法在淮北实施。1838到1839年,陶澍的另一幕友——魏源代陶澍所撰的文章中提到:由于票盐法所售的盐价只有旧法的一半,所以在根除私枭方面,成效显着。1839年魏源提议将淮北试行的票盐法推展至淮南,甚至浙江、广东、河北及其他地区。接任的两江总督陆建瀛确曾在淮南实行他的建议。1846年曾任礼、兵、刑、工各部侍郎或尚书及大学士的穆彰阿(1782-1856)和其他军机大臣的奏折,也提及他们曾奏请将票盐法推展至淮南盐场。尽管票盐制仅实行于安徽地区,但在19世纪前期采用这种具有自由竞争精神的票盐制,在清代历史上也是绝无仅有的。

与19世纪前期突然允许商人经营几种重要的经济活动相比,19世纪晚期则盛行干预政策。

19世纪前期很少有现代的官营企业,19世纪晚期的现代企业则大多由政府经营。从1872到1895年,在国内现代企业总资本量之中,官办企业和官督商办企业占到64.56%;私人企业占37.01%,中外合资企业占2.43%。这一状况直到1895年都没有太大改变。

当1825年政府雇用1,500艘民船从江苏海运南漕时,除了发给他们津贴外,官方几乎没有介入其中。虽然咸同年间一直实行漕粮海运,但并没有为中国私人企业的发展留下任何空间。1873年成立的旨在与外国航运势力竞争的轮船招商局是唯一一个名义上的私人企业。曾任两江总督和两广总督的刘坤一解释说:“一作官局,诸多掣肘,兼之招股则众必不踊跃,揽载则市面亦不多从,不得不以商局出名。其实,员董由官用舍,账目由官稽查,仍属商为承办而官为维持也。”

根据魏源1852年的一则笔记,太平天国运动使安徽省有利于自由竞争的票盐制改革暂时停顿下来。为了努力获取镇压太平天国运动所需的军费,咸同年间人们建议包括由小民经营的票盐制,也包括由大商人经营的专卖制。当1863年曾国藩总督江苏、江西、安徽时,就倾向于采取专卖政策,这就迫使持有照票的商人每次至少购买6,000斤食盐。李鸿章在署两江总督时,于1865-1866年间进一步改变盐法,下令只要票商预先缴纳下一次运盐的厘金,并报效捐项,就可将运盐作为世业,反复转运。这项政策实质上是加强了专卖制度。

除了盐业以外,大约在1853年以后,政府高度介入的事业也趋向于向垄断经营方面发展。当1878年政府试办上海机器织布局时,就不准其他类似的企业成立。天津和上海电报局也是垄断经营。一位重要的省级官员张之洞(1837-1909年)就拥护这些政策,他将这些新式企业中的官权视为防止招股欺骗、假冒名牌和工匠哄斗行为的基础。

这一时期,包括郭嵩焘(1818-91年)、马建忠(1845-1900年)和王韬(1828-97年)在内的那些有更多机会了解西方的下层官员们,已经意识到要鼓励民营工业的发展。然而,许多这样的思想在自强运动中表达得太迟了,因为此前许多官办企业已陷入财政困难的泥沼而不能自拔。

在1853年以前,国家财政的充裕是所有经世思想家们都在关注的基本问题。然而,像魏源、林则徐和龚自珍之类的学者却敏锐地意识到,私人利益的发展对国家和私人都会带来自然而然的和共同的好处。自强运动的领导人也强调对经济利益的追求。然而,这种“经济利益”指的主要是国家的经济利益。曾国藩所说的“理财”就是增加军事和政府所需要的经济来源以挽救现时的困难。在1890年代,李鸿章、张之洞及其他人所奋斗的仍是国家作为一个整体所寻求的财富,而不是由私人所创造的财富。尽管李鸿章早先曾说过要“富在民生”,但政府仍严格监管着所有诸如纺织业等与国计民生有关的企业。

图8.1 清政府铸造的银元(1890-1911)

由省级和天津铸局铸造的银元仍旧用两作单位。这些银元中间没有孔,重量为库平七钱二分。在1911年中国的铸币就变为以元为单位了。

道光晚期许多学者都不能接受王瑬可能引起恶性通货膨胀的货币方案。然而,王的著作却被收录于1850、1882和1888年出版的“经世文编”中,它们都按照贺长龄在1826年时的版本形式编辑而成。王瑬方案的主要反对者许楣的文章却没有收录在这些选集中。

在1853年以前,发行可能引起恶性通货膨胀的纸币和大钱以增加政府收入的建议一再遭到拒绝。即使象征君权的制钱也未能取代代表市场力量的白银。官方铸造的银元也只是偶尔在地方上铸造。然而,随着因镇压太平天国动乱而导致的财政枯竭,政府在1853到1861年间便发行了不可兑换的纸币和大钱。甚至在1853年以前大抵未作为财政工具的制钱也变得有些恶性通货膨胀了。另外,1890年广东省开始铸造银元,13个其他的省份不久之后也都纷纷效仿。清廷于1905年在天津设立了一个铸币局,从1909年开始大量铸造银元,并于1910年颁布法令从银两本位制变为银元本位制(参见图8.1)。在1904年中国第一家国家银行——户部银行成立后,1908年又接着成立了交通银行。同年,两行合并组成大清银行。与同期德国的国家银行可以提供工业贷款不同,上述银行的主要作用在于从各省向北京转送税款。政府的统一银币减少了山西票号通过兑换不同地区成色、重量有别的银两所获得的利益。

与1850年左右政治经济政策的转向同时发生的则是思潮的转变。在道光时期,“世以茶弱枯涩为学桐城者”。王瑬也感叹当时桐城文派的衰落,而在姚鼐(图8.2)那个时代,桐城文派可谓风光无限。道光年间另外一位桐城派古文家张际亮也指出时人颇轻视桐城派古文。王先谦的《续古文辞类纂》序中亦说:“道光末造,士多高语周、秦、汉、魏,薄清淡简朴之文为不足为。梅郎中(梅曾亮)、曾文正(曾国藩)之伦,相与修道立教;惜抱(姚鼐)遗绪,赖以不坠。”清淡简朴之文即指桐城派古文,高语周、秦、汉、魏者即指今文经学者或较重视骈体文的阳湖派学者。曾国藩虽然声称要揉合骈体文、考据和古文,但他较支持姚鼐而非刘大櫆。在自强运动期间兴盛的桐城派也就是姚鼐领衔而较倾向方苞的文派。

图8.218 、19世纪间桐城派古文之由盛转衰

本段节自王瑬的《壑舟园初稿》(“与鲈江先生书”)中王的真迹,文中指出人才应时而生。像王昶(1725-1806年)、姚鼐(1731-1816年)、恽敬(1757-1816年)和王瑬的堂兄王芑孙(1755-1817年)都相继成名。古文也暂时得以兴盛。但随着这些学者相继辞世,就没有几个人能够讨论古文了(此处王瑬指的尤其是姚鼐所代表的桐城学派)。

资源来源:此段文字摄自北京图书馆

太平天国运动以后,桐城派兴起,今文经学衰落。左宗棠曾为一位桐城人士写过讣告,此人是其镇压太平天国运动中一位阵亡下属的父亲。左宗棠在文中指出,在平定太平天国运动中之所以有大量的桐城人殉难,那是因为以姚鼐为领导的桐城学派尊崇朱熹。1883年左宗棠曾经拨付官款帮助创建江苏的南菁书院,他写了一篇文章嵌在书院门上,文中他告诫学子要牢记方苞所讲的目标,即在传播孔孟之道时要以二程和朱熹为准。在自强运动期间,宋学之所以获得普遍振兴是由于曾国藩的努力,为此他在不同的省份都建立了书院。同时,在19世纪前期盛行的今文学派随着太平天国运动的兴起而衰微,直到康有为时代才重获活力。太平天国开始运动以后,程朱理学暂时获胜。甚至康有为的老师朱次琦(1807-1881年)也是朱熹学者。

从某种程度上说,这种思潮的转变与银贵钱贱危机的恶化及其随之而来的舒缓是有关的。

总的来讲,在19世纪前期市场波动有如狂澜,国家因而失去了对社会的控制。这种情形是强调个人自主性并且对皇权力量有所限制的哲学获得广泛认可提供基础。

此时,即使是放任派学者对于贸易也越来越加重视。包世臣和林则徐起初认为,只有外国人才需要中外贸易并为此建议中国人出国经商。到1841年时,包世臣改变了自己的观点,进而主张中国必须通过贸易来学习西方的武器和造船技术。随着银贵钱贱危机的恶化,林则徐后来也欢迎不包括鸦片的对外贸易,目的是“以通夷之银量为防夷之用”。

包世臣对于商业和市场力量的观点也有所改变。尽管官员们经常提及其讨论银贵钱贱危机的四篇文章,但他在1846年时终于说到,“然鄙意不定,银价听长落于市,则可潜移默运,贫富相安;强定价值,恐令而不从,徒多枝节”。包还评论道:“国家以库纹一两,当制钱一千。而现行市价,且千五百。客冬林制军〔林则徐〕,为州县谋,奏定洋钱一枚,当银七钱三分,而市仍为八钱零如故。徒使银价骤增,反为州县之累,是岂可以人力争乎?”银贵钱贱危机使人们更加意识到,甚至连政府都难以驾驭的市场力量。

银贵钱贱问题使得原来垄断盐贩售的盐商严重亏损。因为盐商贩盐所得的是铜钱,而缴税用的是白银,所以盐商的负担不仅由于银贵钱贱而加重,并且随着白银升值,使得运输和劳工的成本更为昂贵。除此之外,盐商们无法抬高盐价,因为如此他们会将市场拱手让给私枭。当时的私枭因白银外流后的经济萧条,失业扩大而有所增加。1837年经额布和锺灵的奏折也指出,因为银贵钱贱,“以致一商参革一岸虚悬,一岸虚悬则一岸之课悉归无着”。在没有人愿意接下这个烫手山芋的情况下,1831年起,中国最大的盐场——两淮盐场,因而开放给小资本的盐商,取代长久以来的垄断制度。

漕运的经营方式改变,也与银贵钱贱有关。由于负责运送漕粮的旗丁是以银两给付,在银贵钱贱的时期,当旗丁没有以升值一倍的银两给付时,时常罢工。由此我们可以明了,为何从1700年以来,就不断有使用民船经海运输送漕粮的建议提出,但却要到1825年,正值银贵钱贱危机恶化之时才有所采行。

道光末年终于改由商人采矿的政策转变,也与白银危机有关。当嘉庆年间英和首度提出此一政策时,他指出由于贵重金属不敷所用,有必要开矿。开矿除可利用天然资源生利之外,并可增加流民的就业机会。即使失败,也增加社会中的货币流通。英和提议的开矿是“或为官经理,或任富商经理”皆可,这表示政府仍有若干财力。然而,到魏源和林则徐时则迫切感到财不足用,而需要吸收民间资本。事实上,在银根紧俏的时候,除非投资有十分把握,否则对商人而言,留住资金较投资有利。如包世臣的观察:“唯银苗有验而山脉无准,开矿之家常致倾覆,当此支绌之时,谁敢以常经试巧乎?”因此,在经济如此困难的时期,开放民间采矿,实际上不是政府的一种恩准,而是政府的一种恳求。

相对地,主张干预的经济建议之所以一一遭到否决,也与货币危机有关。此时官僚体系的不健全,是发行纸币和大钱的建议一再被驳回的理由。当胡调元发行纸币的提议送交两江总督时,因为官员的无能,所以总督的反应冷淡。对两江总督而言,纸币以前可以发行,但此时不能;可以由老百姓发行,但不能由政府发行。其理由是:“官之不先自信也。”穆彰阿及其他人否决王植铸造大钱的建议时亦指出:“今日任事者不及于古,而作奸者更甚于前。”

官僚体系的腐化与货币危机的关连已如前述,政府的腐化与财务困窘,使老百姓对政府发行像纸币和大钱等信用货币不会成为财政敛聚的工具的说词更不具信心。1853年之前,政府一再否决以钱代银的提议也与白银危机有关。反对的意见认为,铜钱不可能替代白银,特别是在铜钱持续相对白银贬值如此之多的时候。桐城派的吴嘉宾曾将雍正乾隆年间铜钱的长途运送顺利和嘉道年间这么多官员抱怨铜钱难以输送两相比较,由此或许可以推断是中央政府控制力量强弱有别的结果,然而其中也有经济上的因素。上海经济思想史学者叶世昌所指出的:在中国,铜钱与白银的关系,不像西方复本位制度中白银与黄金的关系。白银的价值与黄金相近,而铜钱的价值与白银却极不相同,因此很难以铜钱取代白银。雍正乾隆年间,一两白银大约值800文,在1850年前后已增加了约三倍。因此,以铜钱取代白银的难度也约增为三倍。

财政窘困的政府也无力监督贸易、区域间的移民和消费。在此情境下,主要为与今文经学较为接近的学者所倡导,而给予商人较多自由的观念,在道光末期最后终被采行。因此,自由放任经济思想在19世纪上半叶中国的崛兴,基本上是当时情境所造成的结果。

嘉庆末期的银贵钱贱危机仅在局部地区发生,然后至少在1820年时就已经遍及全国。从1822年开始,11个省份都请求政府缩减或停止铸造制钱,因为相对白银来说,制钱已经大大贬值以至于没人愿意接受。正是在1820年代,鸦片贸易的中心也逐渐离开了清政府辖区,先从广州到黄浦,再从黄浦到零丁洋,进而完全脱离清政府的控制。在1814-1823年间,中国年平均进口鸦片值为300万银元,在1824-1833年间为580万银元,在1834-1843年间为910万银元,在1844-1856年间为2,070万银元(图8.4)。与此同时,中国年均白银流入值在1814-1823年仍有258万银元,之后则转为外流,年均外流值,1824-1833年为84.8万银元,1834-1843年为925万银元,1844-1856年更达1,814万银元(图8.5)。1833年,彻底结束了英国东印度公司垄断对华贸易的时代。从此,散商极力扩展对华贸易,从而大大增加了中国白银的外流量。另外,由于美国利用更多的白银兑换黄金,所以,1834年美国对华白银出口量也急剧减少。银钱比价从1,040文到1,637文增长600文大约用了30年(1808-1838年)的时间;而从1,679文增加到2,355文,这另一个600文的增加额却仅用了10年(1839-1849年)的时间。

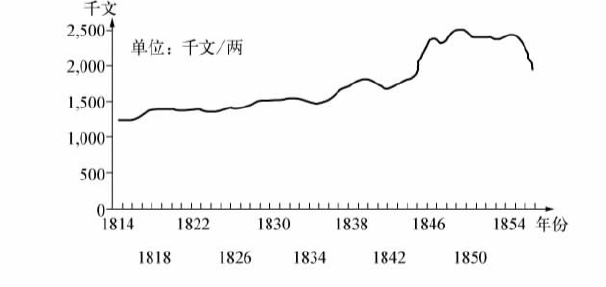

图8.3 中国的银钱比价(1814-1856)

资料来源,图1.1.(https://www.xing528.com)

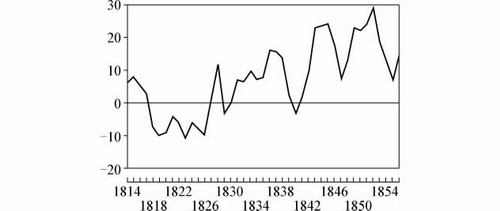

图8.4 中国的鸦片进口量(1814-1856)

资料来源,图2.1.

图8.4 中国的白银外流总量(1814-1856)

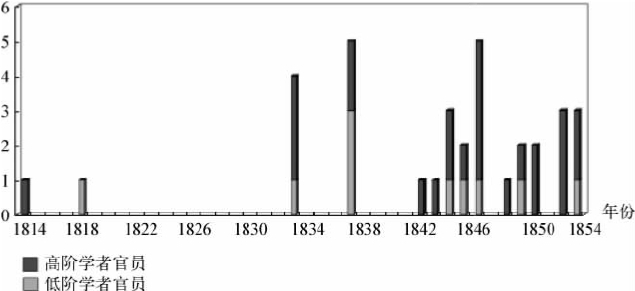

在1830-1850年间,有关应付银贵钱贱危机的建议显着增加。另外,随着危机的恶化,越来越多身居高位的学者官员开始向朝廷上奏此事(图8.6)。银贵钱贱危机恶化之时正是今文学派获得发展之日。1801年间阮元在杭州建立了一个名为诂经精舍的书院;在那里,郑玄(127-200年)和许慎(58-147年)这两个古文学派的注经大师受到尊崇。然而,当阮元于1820年在广州建立学海堂时,尽管郑玄仍被尊崇,但这个书院却是为了纪念何休(129-182年,字学海)而命名的,而何休则是今文学派中最著名的支持者和评注家。一个广州学者在1837年的一则笔记中也曾指出,《公羊春秋》是学海堂书院教授的主要经典。龚自珍和魏源于1819-1820年间跟随刘逢禄研习《公羊春秋》,并将今文经研究从地方推广到全国。另外,虽然庄存与在18世纪末开始从事今文经学的研究,但他的作品直到1827年才出版。尽管他嗜好今文经学,但也接受古文学派的经典。刘逢禄比庄更加非难古文经,而他的文集直到1830年才出版。

图8.6 学者官员对货币建议的时间分布(1814-1854)

说明:仅指学者官员提出的有确定日期的货币建议(PN表示发行纸币,BC指发行大钱,GC指用谷物和布匹代替白银,PM指用贵重金属充当货币,CS指用制钱代替白银)。

是指不能直接向皇帝呈递官方报告的低阶学者官员。

提出建议的官员如下:

1814:蔡之定(PN)

1818:*丁履恒(PM、BC)

1833:*吴铤(GC)、林则徐(PM)、陶澍(PM)和贺长龄(PM)

1837:王瑬(PN)、*包世臣(CS)、*魏源(PM)、*龚自珍(PM)、梁章巨(BC)

1842:雷以諴(BC)

1843:张修育(BC)

1844:富尼扬阿(BC)、*缪梓(CS)、吴文镕(CS)

1845:*吴嘉宾(CS、BC)、刘良驹(CS)

1846:*成毅(BC、CS)、许楣(PM)、王植(BC)、郑祖琛(PM)、朱嶟(CS)

1848:江鸿升(BC)

1849:王庆云(CS)、*杨象济(BC)

1850:曾国藩(CS)、王茂荫(PN)

1852:花沙纳(PN)、何绍基(BC)、祁隽藻(PN)

1853:王懿德(PN)、黎吉云(PN)、*周腾虎(PM)

当银钱兑换的市价越来越偏离政府定价时,那些强调多元权力中心并存的思想倍受欢迎也就可以理解的了。

19世纪后期的形势则大为不同。一方面,对生命安全的威胁更加紧迫。因太平天国运动的毁坏,导致长江下游11个省份或地区的人口急剧下降。从1850年到1865年人口的平均下降率为75%。据估计,在太平天国、捻军和回民的反抗过程中,中国的人口从1850年的4.3亿下降到1865年的3.18亿,整整下降了1.12亿。果真如此,这就意味着内战几乎灭绝了中国四分之一的人口。如果采用19世纪后期西方研究者所给的数字,即柔克义(W.W.Rockhill)的2,000万或李希霍芬男爵(Baron Ferdin and von Richt of en)的4,770万的话,那么太平天国运动灭绝了中国的二十分之一或十分之一人口。外国势力所带来的压力,又如李鸿章所叹息的那样:“我朝处数千年未有之奇局。”当公共安全受到威胁时,人们会更加期待加强国家权力,那么强调对皇帝绝对忠诚的桐城学派思想在此时达到全盛也就是合理的了。

另一方面,清政府获得新的财源也支撑此一发展。当建设旨在促进桐城学派发展的南菁书院时,左宗棠为之筹集了官款。1853年,由于白银外流和社会动荡,贫困的清政府已无足够款项支付官兵薪饷以平定内乱,此后何有建造书院的资金?实际上书院的数量显著增加了。例如,在台湾,1860-1893年间新建书院的年增长率是1683-1860年间的三倍。

值得注意的是,在1808-1850年间中国白银约外流了3.68亿西班牙银元之后,在1856和1886年间约有6.91亿墨西哥银元涌入中国,并且清政府通过几种商业税的征收利用了这笔收入。胡林翼的话说明这一情况:“军政系亿万生灵之命……与其饥军而误地方,无若取商贾之利以援大局。”与清前期相比,商税在晚清时期的作用至关重要(参见表8.1)。在清前期,当意想不到的战争或洪水或其他自然灾害发生时,政府会寻求捐献。从康熙到道光时期,户部银库仍有盈余。但与前代5,000至6,000万两的盈余相比,道光时期的800万两盈余在太平天国运动爆发后的三年内消耗殆尽,清政府也不得不开始增收诸如厘金之类的商业税。

表8.1 中国的田赋和商税(1776-1911)

说明:原始数据的单位为两,现换算为银元。

资料来源:邓绍辉,《晚清财政与中国近代化》,页99,转引自冯筱才《在商言商》第32页。

在这个时候张之洞评论道:“今文不宜于今之世道。”随着太平天国运动而衰落的今文经学直到1884-1885年的中法战争结束后才获重生。此外,道光末期极力非难王瑬的膨胀性货币方案的许楣著作,直到1898年由常州人盛康编辑的“经世文编”中才得以收录。

桐城派学者吴嘉宾是曾国藩的一位好友,在他于1838年任翰林院编修之后因某些问题而于1847年充军远方。当他因帮忙镇压太平天国运动牺牲后,1864年时建立了一座神祠来敬拜他。当公共安全受到威胁时,主张统制经济的思想自然崭露头角。宣扬这种思想的神祠的存在,也表明当时有资金进行此项精神建设。

贺长龄在1826年出版《经世文编》之后,在19世纪晚期和20世纪早期有大约十种类似的文编相继出版,这标志着经世思想的持续发展。学者由此认为经世思想在整个近代中国是一脉相承的。然而,由1820到1850年代之倾向放任主义转变为自强运动时期之倾向干预主义,这表明近代中国的经世思想还存在着不连续性。

19世纪晚期转向干预主义的中国经世思想与当时传入鼓励私人企业的英国思想形成了鲜明对比。中国的改革者和外国人都将19世纪晚期中国的干预特征视为中国传统。例如,1858年马克思(Karl Marx)根据在北京的俄国外交官员的报告曾写道,因为户部侍郎王茂荫计划发行可以兑现的纸币而受到皇帝的惩处。英国评论员干德利(Richard Simpson Gundry)(1838——?)在1895年向西方报道说,中国政府干预企业是如此强烈,以致将严重阻碍中国的进步。晚清的改革者经常抱怨这种干预倾向。中外人士由19世纪晚期获得的这些印象很可能凝固成20世纪中国对传统中国的刻板印象。沈垚评论道,19世纪前期商人比学者官员具有更高的社会地位和声望:“古者士之子恒为士,后世商之子方能为士,此宋元明以来变迁之大较也。……天下之势偏重在商,凡豪杰有智略之人多出焉,其业则商贾也,其人则豪杰也。”这与芮玛丽(Mary Wright)认为中国具有抑商传统的印象形成了鲜明对比。沈垚所观察到的现象一方面可能是长期发展尊重商人和商业观念的结果;而另一方面,也可能仅仅是19世纪前期市场力量澎湃、政府权威凌夷才被强化的特殊现象。

通过比较学者为解决17世纪和19世纪前期银贵钱贱危机所提出的方案,可以发现其中有一个明显的不同。在后一事件中,废除白银的建议来自于包括王瑬、吴嘉宾、徐鼒和孙鼎臣在内的干预派学者,并且受到放任派的强力驳斥。然而,在17世纪那些请求废银,尤其是用银交纳田赋的呼声却来自包括黄宗羲(1610-95年)、顾炎武(1613-82年)、王夫之(1619-92年)、唐甄(1630-1704年)、王源(1648-1710年)和李塨(1659-1733年)在内的“启蒙”学者。后一时代较前一时代使用更多白银可能是此一不同的原因。尽管19世纪前期的学者更加肯定商业的重要性,但他们与17世纪的学者们一样都同时重视农业和商业。然而,19世纪晚期的中国却经历了一项巨变:中国人从传统的农、商并重转变为重视工商业,而且政府深深介入这些企业,因为对此时的人们来讲,近代工商业将会为国家争取更多外汇,也可以缴纳更多税收来保家卫国。

除了上述这些连续性和断裂性之外,19世纪前期在矿政、票盐制、海运南漕以及因银贵钱贱危机恶化而对贸易、商人和市场力量增加认可,也可以看出许多鲜明的变化。放任派的经济方案、阳湖古文学派以及今文经的研究都在道光末期兴起,那时在银贵钱贱危机中,国家权力遭到了市场力量更大的威胁。1850年后,内乱和外国入侵危及公共安全,清政府也控制了新的财政收入来源,桐城古文学派和宋学崛起。在银贵钱贱危机中,强调权力多元化的今文经派学者比古文派学者更能觉察到市场力量的难以驾驭。另外,银贵钱贱危机与今文经学和阳湖学派同时发展。随着危机的恶化,即使放任派学者也越来越意识到市场的力量。连军机大臣穆彰阿也拒绝任何有扩展国家权力倾向的方案,这表明国家此时并不信任自己。另外,从清政权因受到太平天国运动的威胁而于1851-1863年间采取的可能引起通货膨胀的货币政策可以看出,部分是由于银贵钱贱危机的缘故而爆发的太平天国运动使干预学派取代放任学派,因为这样的时代急需加强中央集权。加上,引起银贵钱贱危机的白银外流已转为内流,清政府控制了更多的商业税收,也使转向经济统制思想的演变成为可能。那些鼓吹中央集权思想的书院也是用这种新近获得的资金兴建起来的。19世纪前期的放任倾向和19世纪晚期的干预倾向都在表明人类学者古德利尔(Maurice Godelier)所说的:“思想不仅反映现实而且生动地解释着现实。”19世纪中国思想倾向的变化也体现了中国文化在面对不同历史情境时的灵活应对潜力。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。