自18世纪晚期以来,中国的政府财政、省际与国际贸易、大多数的大规模交易都依赖白银,犹如人体依赖血液流通一样,任何有关血液供给的显著下降,对整个身体的机能都是有害的。过去很多学者认为,白银危机,包括白银外流、银贵钱贱危机,主要影响长江流域与黄河以南的沿海省份。黑田明伸新近的研究强调,在清代经济当中,铜钱与白银分属两个独立的市场。本研究将指出白银危机对整个帝国的影响,以及白银与铜钱两个部门间的微妙关系。

尽管“地方商业多用铜钱,省际与国际贸易多用白银”是一个常被提及的事实,但是,很少学者留意银与铜钱使用范围的精确空间界线。正如那个时代的官员所观察的那样,当省级财政官员——布政使在省城用铜钱发放兵饷时,那些须要运往各州县营汛支付士兵薪饷的铜钱就得兑换成比较方便运送的银。因此,在城乡的区划中,铜钱是由省城发放出来的,尤其是在那些水运较为便利的地区,铜钱从省城开始,透过省内长距离运输满足地方所需。此外,正如我们见到的一样,无论是银锭还是银元,各省都使用银币。除了跨省、跨国贸易之外,银币也在各省之内的长途贸易中使用,尤其是西南多山的各省,就如1838年贵州布政使所观察到的:“钱质繁重,难以致远。各处行用,良恶贵贱,又不一致,故民间会兑,止于近城。间有舟车运载,尚不及银百分之一。……银则轻便易赍,所值又多,各处行用,大概相同,数千里外,皆可会兑。”在空间方面如此分布的铜钱和银币,其兑换比率是由城市商人所设定。

当发生白银外流时,银锭与银元都有外流现象。边缘地区的人们拥有的银币较少,却依然要用银来支付地租与税收,或者用银从遥远的市场购买生活必需品,他们更会因为高得离谱的银钱比价而受苦。包括城市与乡村地区的很多穷人、商人、地主、学者、官员、政府都陷入贫困。当白银危机渗透到帝国的每个角落时,人民流离失所、社会暴动、政治无能、道德衰退等等问题相继出现。不过,虽然19世纪早期的银贵钱贱危机导致清王朝丧失控制社会的力量,清帝国并没有崩溃。清王朝延续到1911年,是否表明了世界经济与中华帝国晚期的王朝衰弱了无关系?本研究将表明银贵钱贱危机严重威胁了清王朝,但是1850年代开始的白银回流,以及因死亡甚多的国内战争产生的对国家保护的更多期待,挽救了清王朝。

为了阐明白银的“血液流动”功能,为了理解白银问题如何影响19世纪前期的整个中国,有必要更加清楚地描绘,银贵钱贱危机是如何在一个地区的城乡之间以及不同地区之间两个层面造成浩劫。

白银因为价值昂贵,较能承担长距离的运输成本而运送到遥远的市场。正如施坚雅(William Skinner)所注意到的:“在各区域的中心城市间的交易行为,因未机械化的交通运输工具与遥远的距离而被减至最低的程度。”清代诸多的地方经济犹如人体的各个器官。但也有轻便且贵重的东西扮演着“血流”整合这些器官的角色。除了权力、知识、技术等等之外,白银是此“血流”中的一个关键成份。血液的流失将危害整个躯体。

白银缺乏当然影响到核心地区。缪梓所言:“而东南州县民之持钱求银而不可得者十八。”缪梓也指出:“东南民力竭矣,吏治弛矣。民力之竭,科则重而银价昂也。”1832年,御史孙兰枝(1773——?)指出,江苏浙江遭受银贵钱贱危机的严重影响。台湾由繁荣而越来越走入衰退,部分原因在于白银减少,1850年台湾的道台徐宗观察到:

至今无不以台地之胜于内地,信而有征。履其地而后知十年前之不如二十年前也,五年前之不如十年前也,一、二年内之不如五、六年前也。其故安在?两言以蔽之曰:银日少、谷日多。

核心地区与边陲地区可能有一样的银钱比价。例如,一份1842年福建的官方报告陈述:“现在省城市价每库平纹银一两换钱1,590文,外府钱价约略相同。”另一篇1844年来自江西的奏折指出:“若照各州县市价合银解钱,难免参差。银钱聚会多在省垣,外府之价恒视之以为准。”

但边陲地区的情况可能更加严重,那里的银钱比价可能高于核心地区,因为这些地区可用来交换白银的产品较少。1846年穆彰阿奏报:“京中纹银每两易制钱几及二千文,外省则每两易制钱二千二三百文不等。”1844年包世臣报告,“南方银1两皆以2,000为准,北方闻更增于此”。正如丁履恒指出的,边陲地区更不容易得到白银,商人更倾向于操纵价格:“在通都大邑,出银本多,或可照市价收买,至于僻小州县,境内所存之银止有此数,则市侩故昂其值以乘其急,往往有今日抵解钱粮,而明日银价骤下者。”

很多暴动倾向于发生在边陲地区。1842年爆发于边陲地区的钟人杰动乱,导火线是银贵增加了漕税负担,是典型的案例。爆发这起动乱的湖北崇阳地区距离省城200里,重山环绕。1847年从边陲省份广西传来的一份官方报告,由广西“地处边陲,绝无殷商大贾”来带入银贵钱贱危机为该地所造成的困难。

银贵钱贱危机最后也波及远在西北的新疆。白银的使用在新疆并不普遍。1837年全国范围内1两白银兑换1,500文,1840年在浙江是1,570文,同年在伊犁是1,200文(参见表3.1),但是,1844年来自伊犁的一份官方报告指出,每单位白银对普尔铜钱的兑价翻倍。“从前回疆各城,库银一两只换普尔钱200余文,近年以来钱贱银贵,回城库银一两可换普尔钱400余文。”

几份官方的报告明确地指出,银贵钱贱危机遍及全国。1838年贵州的一份官方报告陈述,各省银价高昂。1846年来自浙江的报告认为:“何以从前银价未闻似今日之翔贵,即偶有增长,亦不过一时一处,随长随落,非若近岁之有增无减,甚至各省皆然。”银贵钱贱危机遍布全国的其他报导,还有来自山东的省级官员、贵州的一位御史以及工部的一位御史。

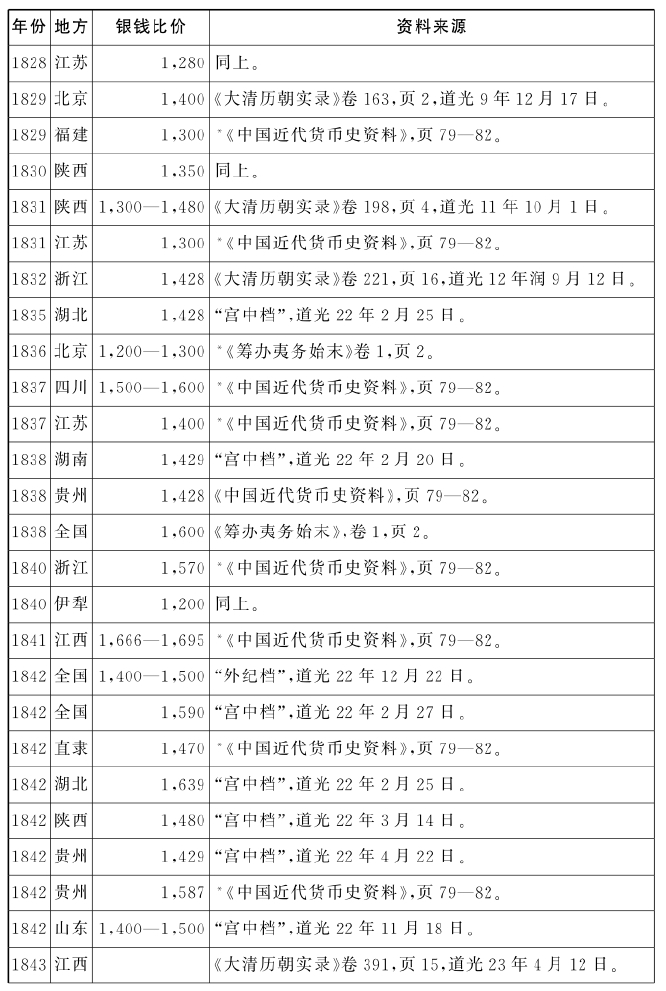

各省汇报的银钱比价汇总于表3.1.直接报告或者提及有银贵钱贱危机的地区,包括安徽、福建、浙江、湖北、广东、湖南、江西、直隶、山东、山西等核心地区省份及包括河南、陕西、贵州、甘肃、蒙古南部等边陲地区省份。尽管各省的这些数据还不足以算出相关系数,但这些省的报告透露了在银钱兑换比率上有相当一致的倾向。1842年以前,这一比价大致围绕1,400-1,500文盘旋,从1842-1846年,跃升为1,600-2,000文,在1846-1853年间比价则拱顶到2,000-2,750文。

表3.1 中国各地所报银价(1824-1854)

注意:资料来源标注“”者,表示引自市古尚三,《清朝货币史考》,Ⅱ。

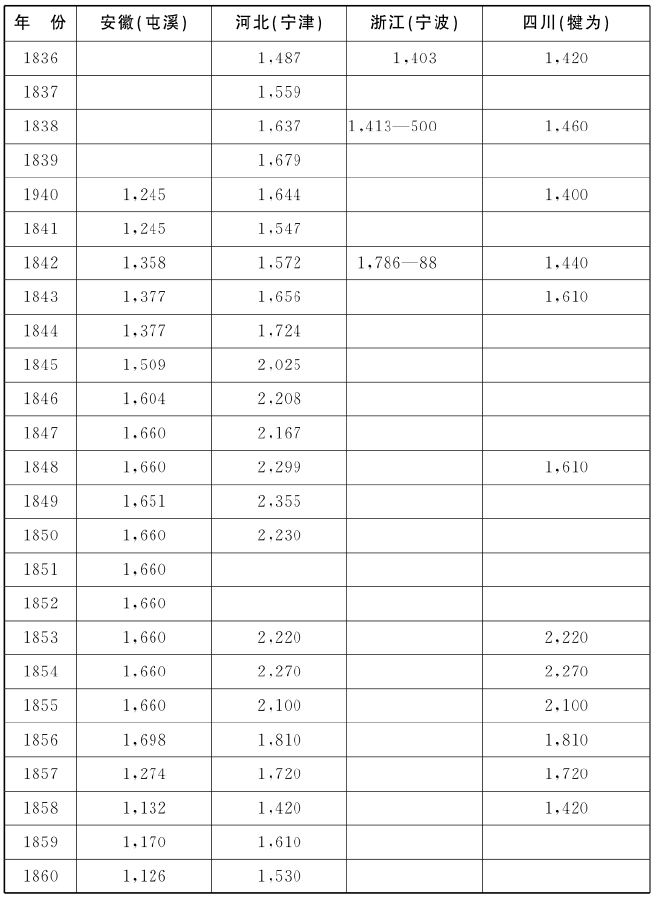

一些地方记录更长时间的银钱比价数列,如表3.2所示,由此也可看出不同地方银钱比价相似的变化:1830-1835年间,四川的比价低于1,500文,1854年达到最大值2,200-2,270文,1856年后剧降,1859年降到1,420文。河北的数据表明1808-1850有上扬趋势,1821-1835年的比价是1,300-1,500,1835-1844年的比价是1,500-1,724,1845-1850年是2,025-2,230,接着从1853年的2,200降到1860年的1,530.安徽产茶区屯溪的兑换比价较低。但是,比价从1840年的1,245上升到1856年的1,698,接着跌到1857年的1,274.浙江(宁波)的数据涵盖的时间较短,但是仍然显示了从1819年的1,227增长到1842年的1,788.

表3.2 中国若干地区的银钱比价(1808-1860)

资料来源:安徽:郑友揆,《中国近代对外经济关系研究》,页127、147;河北:严中平,《中国近代经济史统计资料选辑》,页37;浙江:Chao-nan Chen,Essayson Currency,Substitution,p.36;四川:罗绶香,《犍为县志》,经济·后,页28a-b.

在全国性的银贵钱贱危机或者白银外流的影响下,正如同时代人所观察的那样,由乡到城不同的社会群体都受到影响。

因为铜钱主要用于零售交易与工资,铜钱贬值就会影响到主要以铜钱方式获得收入的工人、零售商与农民。正如拥有进士身份的翰林院编修吴嘉宾(1803-1864)记述的:“凡布帛菽粟佣工技艺以钱市易者,无不受其亏损。”即使他们收入的铜钱数量不变,铜钱贬值使得他们购买以白银计价的物品,或缴交以白银计算的租金与赋税时,支出增加。1851年,福建、浙江总督左宗棠(1811-1870)描述劳力者的困苦:银价日昂,银复难得,农者以庸钱粪值为苦。

包括江苏、浙江、四川、福建、江西等省,佃农卖谷物所得的铜钱须兑换成银币缴租,所以更加穷困。如1849年江西制香工一样,1845年杭州丝绸织工为加薪罢工。手工业者、制炭工、木匠、铁匠、豆腐业者、碾米者、矿工等是最早参加太平天国运动的一些成员。

从1820年代到1850年代,随着银贵钱贱危机的拓展,无业人数增加,流民问题趋于严重。这些流浪者有时变成暴徒与走私烟贩。包世臣声称这个问题开始于1820年代前夕。1850年左右本身是直隶人的安徽巡抚王植(1792-1852)指出:流民数量的增长,并在1830-1850年代恶化。他回忆道:

然今日所患,则莫甚于游食者多。臣青壮年时,闻父老所传,谓往时一乡一集,其游惰无业者,率不过数人,众皆非笑,无所容身。今则数百家之聚,数十人不等,习以为常。乡里如此,城邑可知。此语已逾二十年,今当更甚。

此时现金短缺,农产品的市场紧缩。包世臣观察到,即使农民的桑叶或棉花丰收,他们仍然承受苦难,这是因为金钱短缺,造成市场萧条。左宗棠在1851-1852年给友人的信中写道:

但银价日昂,钱复艰得,农者以庸钱粪直为苦,田者以办饷折漕为苦,食易货难,金生谷死,未免如亭林先生所云丰岁之荒耳。

随着农业收入减少,地主由于需用白银交税而遭受更多痛苦。1840年的一位御史注意到:“夫民之赤贫者自食其力,无地可耕,欲求纳粮而不得。其纳粮者皆殷实户也。”当时在我国东南以及其他一些地方,存在拥有土地的业户以及从业户租取土地的佃户,甚至将土地的使用权租给次一级的佃农。上述的地主指的主要是佃户,他们必须承受这种折磨。清代土地所有权的研究,通常不能明确地区分这两种类型的土地所有者的付税职责。但19世纪前期的证据表明,当白银增值而赋税增加时,是佃户需要支付田赋。一年的耕种之后,佃户并没有获得多少收成。他们还必须卖掉谷物获得铜钱再兑换为银币纳税。当银价增为乾隆时期两倍以上时,佃户无法支付。那些称之为“大户”的家庭得到特别的免税优待,他们利用“卖荒”减少赋税,衙门的胥吏与衙役实际上将赋税豁免的机会出售给最高的竞价者。在银贵钱贱危机时期,中小地主领导的抗税抗租活动遍布整个帝国。佃农抵抗向业户纳租。江苏一个这样的抗争破坏了36户业主的房屋。魏源解释道,小土地所有者的生存危机,对政权来说,是一个致命的威胁。

当收入减少而赋税增加时,将导致人们离开土地。1812-1837年,上报官府的耕地数量减少了7.3%。1853年的一份官方报告表明尽管地价下降,但很少人能够购买。除了少数人乘机囤积土地,整体上在地价的下落过程中,土地所有者流散,富人聚集了更多的土地,穷人更加贫困,土地的分配加速变得更不平均。(https://www.xing528.com)

事实上,除了拥有白银并可在银钱比价波动过程中获利的钱庄业者,多数商人,尤其是长途贸易者与盐商,都因白银危机而贫困化。正如冯桂芬叙述1852年长江三角洲地区的情形一样:“富商大贾,倒罢一空。凡百贸易,十减五、六。”1850年代早期,湖南的一名观察者声称:“向之商贾,今变而为穷民,向之小贩,今变而为乞丐。”冯桂芬解释为:“银贵以来,论银者不加而暗加,论钱者明加而实减。是以商贾利薄,裹足不前。”

整个长距离贸易衰落,1835年的官方报告表明,因为商人可支配的资金愈加匮乏,从厦门到东南亚的帆船数量减少了40%。十年后的一份官方报告认为,从福建、广东到天津航行的货船数量急剧减少。徐宗在1850年前后一再指出台湾商业萧条的情况,如“近年台地各口船只稀少,以致配运困难。配运内容之一为台湾各绿营赴口外所买之马,向系到厦后匀交商船,每船配马二匹。从前商郊富庶,帆樯云集,自春及秋,即可配竣。迨后船只稀少……加以各商避差取巧,多改商为渔,配渡更少。以三年之船,尚不敷配一年之马。”

这一危机使得盐商也贫困化,因为盐税需要以白银支付,食盐却以铜钱出售。此外,由于白银增值,盐的运输与劳动力成本更加昂贵,但是商人不能增加零售价格,因为这将使盐枭快速地扩大地盘。1847年,盐运使命令福州四位领导了61个盐商的商人,要他们确定在一定的期限内将拖欠的盐款付清。1837年一份官方报告写道:“溯查道光八年(1838年)以前,每银1两易大制钱1,200-1,300文,商人已苦累不禁,近年则每银1两增至大制钱1,500-1,600文不等。各商卖盐得钱,易银交课,无论东商资本微薄。就令素称殷实,亦难当此亏赔。因而十引五积,十商九乏。”盐照持有者十之其五无法纳税,十之其九的盐商贫困潦倒。也难怪黄爵滋在1838年指出:“昔则争为利薮,今则视为畏途。”

1838年与1851年的《钦定户部则例》规定官员的薪水依旧。1843年当有人提议稍微减少军人薪水时,皇帝马上拒绝。也因此,在银贵钱贱危机时期,官员与士兵的法定薪水继续支付。但是,这并不意味着官员与士兵的收入不受影响。

银贵使士兵更加窘困。在清代,大约有六七十万士兵镇守各省,加上京城的士兵,总量大约八九十万。每个月支付骑兵2两白银,步兵1.5两,不包括其他的津贴。但是,士兵的绝大多数报酬仍以贬值的铜钱支付。1843年一位御史写道:官方用1:1,000的比价,最初是有利于士兵的,因为当时市场是1两白银兑换700-800文铜钱,当他们的薪水按照1:1,000的比价从白银转换为铜钱时,可以多获得200-300文。但当市场的比价移到1,000,甚至恶化到2,000时,这个政策对士兵就相当不利。例如,1843年陕西的一份官方报告指出:“今则每两换钱一千六百数十文,是兵丁领钱较领银每两少钱六百余文。”同样的情形蔓延到新疆。1844年有报告指出:“查从前回疆各城,库银一两只换普尔钱二百余文,近年以来钱贱银贵,回城库银一两可换普尔钱四百余文。……而在兵之苦累日益增多,似于边地军情大有关系。”

因此,用于支付士兵薪水的铜钱的比例减少。但在调整之前,士兵们仍然要面对铜钱相对银币越来越贬值的痛苦。一般军事史研究常常指出,清代太平天国运动前夕八旗、绿营的衰落,但银贵钱贱危机对于八旗、绿营衰落的影响则值得更多的注意。

这一时段,地方与京城官员的收入都减少了,1814年龚自珍的“明良论”曾描述这个时期官吏因为生活拮据而无心政事、学术的情况:

今上都通显之聚,未尝道政事谈文艺也;外吏之宴游,未尝各陈设施谈利弊也;其言曰:地之腴瘠若何?家具之赢不足若何?车马敝而责券至,朋然以为忧。……谓外吏富乎?积逋者又十且八九也。……内外大小之臣,具思全躯保室家,不复有所作为……岂其无心,或者贫累之也。

很多官员家庭的收入来自土地或商业活动。土地与商业经营收入减少,官员的收入跟着减少,尤其是,官员用白银向上级支付赋税时常常不得不贴补因银贵钱贱短收的税入。他们还需支付运输与熔铸白银的费用。当官员不得不向商人购买白银,或者要求他们铸银时,在熔铸过程中会损失一些白银。此外,还有许多其他的行政费用。为了支付这些开销,实际征收赋税的额度比法定额度要高。“现计上库银一两,值钱二千一百文,加耗五分、七分、九分不等,以七分为率,又加部平、饭食、倾工、敲规、歇家等银五分,人夫、拨运、书役、纸张、司书、册费约七分,共加银一钱九分。”

当白银增值时,税费的兑换比价也跟着上升。增长可能高于、等于或低于市场比价的增长。在一些地方,兑换比价远远高于市价。例如,1829年河南的市场比价是每两1,400文,但是该省几个地方官所用兑换比价高达2,000-2,300文。道光皇帝谴责这是盘剥。然而,它们同样出现在其他地方,在山东,兑换比价从1820年的1,750文,增长到1830年的2,850文。江苏的一位举人与地方教师指出:“夫钱粮之额征犹是也,在国无加赋之名,在民有加赋之实,以予所闻三十年之间,而折价已加至三分之一,更数十年,其加者又不知几何。哀此小民,何堪此重困乎?"1840-1846年间担任县官的缪梓观察到税费的兑换比价一直随市场比价在调整。有一些地方税费的兑换比价稍低于市场比价。1840年一位御史记录道:1839年他从福建去京城的路上,听到福建与浙江的民众愿意增加50%-60%,江苏、山东的愿意增加30%-40%。在这样的情况下,地方官员仍需要在税收上每两贴补100-600文。

不管税费的兑换比价增长得比市场比价高或低或是一样,人民的纳税负担一定是增加的。在税收负担增加的同时,伴随着以铜钱计的稻谷价格的下降,以及铜钱相对银贬值,三个层面都造成税负增加。1852年曾国藩悲痛地说:“朝廷自守岁取之常,而小民暗加一倍之赋。”正如缪梓与冯桂芬所说,1849年真实的税额压力已经比道光统治早期加倍,甚至是乾隆前期的三倍。

当民众不再能够承受不断增长的税收压力,运送到官府的税收数量就减少。缪梓写道:“以民间十分之赋,完司中六七分之额。以致清查案内,亏缺巨万。虽其间有别项挪移之款,而银价之不敷,实居其五六。”1838年黄爵滋描述,官员们为了弥补因银贵钱贱危机引起的税收不足而面对越来越大的困难。包世臣也根据其担任江西县官的经验,记录了1839年针对每两税收地方官需要贴补大约80文,以弥补税收的不足。由于这一地区的税额是4.3万两,其每年的赤字总计340万文。

1750年前后的清朝收入,约等同当时国民所得的4%-8%。在1808-1856这48年中流出的3亿2千7百万银元,意味着每年减少681万银元,或者是田赋的16.1%,是或者1842年清廷整个财政收入的13.31%。众多省份出现白银外流、田赋减少。1841年江苏、浙江、安徽、江西、湖北、湖南省的田赋收入,总合比官方的定额的少了12%,1842年少18%,1845年少13%,1849年少33%。1843年以前各省田赋短缺593.48万两。1843年至1847年的前6个月,再次减少206.48万两,1847年的后半年又减少106.53万两,1848年,尽管豁免了280万的欠税,短缺仍然达770万两。正如缪梓1849年的计算那样,“东南为财赋所出,地丁征钱解银,自银价日增,其征足敷解者,十之一二,余则征十解九或解七八”。1840年一位御史发现江苏是支付田赋最多的省份,但是欠收也最多。此外,河南与山东税额短收三分之一。

盐税收入也在下降。属于两淮盐区的江西、湖南、湖北、安徽、江苏,其盐税收入占整个国家盐税收入的一半,但在1841、1842、1845、1849年,其收入比规定的数字低37%。此外,浙江、安徽、江苏的两浙盐场是第二大盐场,不足官方定额的一半。其他盐场,例如长卢(直隶、河南)、山东(山东、江苏)、福建广东(广东、广西、贵州、福建)、广西(广西、广东)、四川(四川、湖北)的盐场,在1841、1842、1845、1849年所征收的税比官方的税额少三分之一。

在整个商业部门,随着贸易减少,海关税收少于定额,属于非正式岁入的捐输也减少。大部分省级政府的费用要用辖区内的海关税与盐业部门的捐输来弥补。由于商业萧条,来自商业部门的非正式收入减少。就非正式岁入的捐输而言,冯桂芬写道:

干嘉间一例之开,动赢千万,数商之助,动赢百万。今则开捐助饷,拿者寥寥,此何故也?中国之银止有此数。不过相流转于上下之间,开捐助饷,无非挹彼注兹之法。今则无可挹,何有注。虽刘晏复生,不能转无为有矣。

1841、1842、1845、1849年,实际征收的土地、杂项、盐、关税等税入,平均比官方的定额少14.28%。正如1848年的一位御史所说:“国家岁入有四千余万两之额,近日欠款,每年几及三分之一。”北京户部的税收登记簿也表明了户部盈余的减缩。如果将1842年的户部盈余设定为100,1843年则跌到73,1845年为83,1848年为81,1850年为66.在此困难时期一些税收被豁免,正如户部官员王庆云指出,税收豁免的部分通常是那些被运往中央政府的部分,而非为地方政府存留的部分,因此中央政府更加受到影响。包世臣认为:“盖银价之于钱漕,如米之于饭。”银贵钱贱危机是税收不足的关键因素。

由于政府也在钱庄以铜钱换成银两以支付开销,所以当铜钱相对于银两贬值时,以银计算的公共支出就变贵了。漕粮可以作为一个例子。中国东南的好几个省,漕粮作为田赋的一部分支付,漕运总督将运送漕粮或折换而成的白银通过大运河运入北方。漕丁80%的费用以银两或银元支付,仅仅20%用铜钱支付,当银钱兑价倍增时,即使实际费用并没有增长,但至少要多用成百上千串的铜钱来兑换银币。既然地方政府几乎各种费用都用银币支付,各地区各部门的财源因为倍增的银价而枯竭了。这就是为什么冯桂芬说:“昔之一两今之三两也,是国家之出银也,常以三两而供一两之用。”税收减少支出增加,户部的赤字据统计,1843年为127.9946万两,1848年为3.721万两,1849年为55.9017万两,1850年为237.5925万两。平均而言,赤字大约达到经常岁收的4%。

最后,国家还得支付更多处理因为支出短缺而引发的问题。冯桂芬生动地描述了这一恶性循环:

钱贱而银贵……国家之出,银也。常以三两而供一两之用。……而撙节之说起。撙节甚,而因循之事成。应修之水利不修,因之宣蓄无资,农田易成旱潦,转以蠲恤捐帑金。应设之巡缉不设,因之养痈贻患,穿窬变为跳梁。转以征调糜军饷。凡地方应办之事,大多以工用支绌,概缓筹议。率之,事后补救,需费更多。歧中有歧,弊益滋弊。如是而国安得不贫,揆厥原本,无非银贵有以致之。

当白银危机使民众更加贫困时,无论是高官还是平民,他们不顾一切地追求金钱。管同(1780-1831)——一位有举人身份的学者,悲叹道:“逐利”、“阿谀”成为这个时代的缩影,下属尽可能频繁地拜访其上司。冯桂芬注意到这个时代民众毫不迟疑地讨论官位的利润。1850年他告诉他的幕主林则徐一位地方官朋友的天真。当这位朋友听闻一位官员讨论江苏山阳、泰兴职位的获利情况时,他认为官员提到的是名为“三阳”的酱油店和名为“泰兴”的缫丝厂。由于当时常按照收入来评估官位的获利情况,即使林则徐也对此笑话击掌叫好。冯桂芬接着说:“大小京官,莫不仰给于外官之别敬、炭敬、冰敬,其廉者,有所择而受之,不廉者,百方罗致,结拜师生兄弟以要之。”总结来说,“大抵大官之廉者仅足,不廉者有余,小官则皆不足。不足则揭债,母十岁三,其子子复为母,十年外简数已巨万,债家相随不去,犹冀其洁清自好乎”?于是,诸多公共事务更加留给幕僚、胥吏、衙役去执行,这些人建构了一套贿赂体系。

幕友,也就是所谓的绍兴师爷,帮助地方官处理钱粮、刑名问题,还有可能为地方职位提出候选人。其拥有店铺的亲戚为贿赂官员提供门路。1836年的一份谕令指出,甚而有县令、知府要拜布政使衙门中掌权几十年的一位幕友——吴烈门为“耆老”,因为他掌有推荐县令、知府的权力。这位幕友的子孙、侄儿女、亲友所开的绍兴酒店、钱庄、货店,也是贿赂的门径。绍兴酒店还开在各省,形成了跨省的网络。

清朝前期也存在一定程度的腐败与拜金现象,当和珅掌政的1775-1795年间,政治腐败的程度恶化。乾隆时期袁枚(1716-98)的文章提到,钱比其他一切事物更有作用。画家郑燮(1693-1765)在1759年提到,比起其他礼物,他偏好以白银交换他的画作。

但是,在银贵钱贱危机时期,腐败进一步恶化。从嘉庆时期到1854年,支付幕友的费用上涨5-10倍,可见腐败的快速增长。幕友几乎与官员一样多,约2.7万人。1854年御史范承典指出:“州县之糜费,以胥吏幕友为最巨。州县之胥吏,原以供奔走而已,今则钱粮税课,事事饱其溪壑,凡所隐匿所侵渔者,若逐一清厘,每岁可得银五六百万两。州县之幕友,原所以资佐理而已。嘉庆年间,刑名钱榖,修脯一二百金,近则逐渐加增,竟敢私设定额,大缺一二千两,小缺亦五六百两。合天下一千四百馀缺之州县计之,此项竟须二三百万两。”两项合计,一年被幕友侵吞的款项多达八百万两,约占政府岁入五分之一,严重影响国家财政收入。

19世纪前期,管账的幕友制度化而称之为账房师爷,也呈现了此时贿赂剧增。从18世纪以来,地方官的幕友协助处理刑名、钱谷、奏章、战役、诉讼。但是到了19世纪前期,出现了一种账房师爷负责秘密记录从下级所获得或赠送上级长官的礼物。当史无前例的银贵钱贱危机发生时,已经建立的社会价值受到金钱至上的社会风气的致命威胁。管同评论他所处时代所弥漫的逢迎,背后可悲的是既无忠诚,亦无爱心。他接着说道:“上之所行,下所效也。时之所尚,众所趋也。今民间父子兄弟有不相顾者矣。合时牟利者是为能耳。他皆不论也。士大夫且然,彼小民其无足怪。”这种发展到最后,官员们倾向于沉默寡言,学者所关注的不是知识,而是获得更高的职位、赚取更多的金钱。他们不再在意执行公共行政事务所需的正直。

在一些案例中,税收不足迫使官员强迫民众支付更多的税,这常常引发抗争。1842-1849年间的110次抗争中,有许多就是因为更高的银价增加了税收负担。一些高官将最大的抗争归因于银贵钱贱危机,以及胥吏、衙役滥用刑罚。1842-1849年间的110次暴动发生于江苏、浙江、福建者,与秘密社会无关,但是其在1847年后于广西、广东、湖南发生者则有关联。当由秘密社会领导的抗争延伸到中国东南地区时,原本参加经济抗争的民众加入了由秘密社会领导的太平天国的行伍。1850-1870年间清廷平定太平天国运动,花费了清廷4.2亿两白银(大约5.8亿银元)。但是,1852年清朝的年收入减少到1850年的60%。1852年开始大量卖官鬻爵。都察院左都御史花沙纳(1806-59)如此描述:

富豪竞进,寒士向隅,为乾隆时所未有。然天下士尚踊跃观光者,以科甲一途,非银钱所能为力,犹足贵耳。今乃并此而捐之,胥天下而出于利途,益令垂首丧气口议腹诽,是失士心也。

到1853年清廷失去的不仅是无法获得官位的学者的支持,也丧失了维持自身的能力。每年支付官员与军人的薪金共约3,000万两。事实上,户部盈余只有29万两,需要用来维护国家机器运转的钱项90%没有着落。

但是,1856-1886年间,通过商业税,政府能够汲取回流中国的白银,以协助化解这个巨大的危机。负责平定太平天国运动的高官,例如曾国藩、胡林翼(1812-1861)等意识到农业税不能增加,而对商业界征收重税。19世纪后半叶,在整个税收中商业税的份额快速增加。1841-1849年商业税仅仅构成政府岁入的11%,到了1890年大约达到65%。增加的商业税包括关税(条约口岸开放以后,一种快速扩张的收入)、盐税、厘金(创立于1853年的一种新型的国内关税)、鸦片税(1858年后引入)、常关税。1890年田赋相当于所有税收的28.2%,关税为24.7%,盐税为15.35%;厘金为14.56%;鸦片税为9.25%,常关税为1.12%。尽管仍然面对外国帝国主义者带来的困难,这些商业税使清廷得以处理国内危机而维持到1911年。

正如牟复礼(Frederick Mote)所道:在传统中国,城市与乡村间的密切关联超过任何其他传统社会。在银贵钱贱危机时期,我们看到多半在城市中使用的白银、与多半在乡村中使用的铜钱,是相互连结的。例如,尽管城市官员与商人拥有白银,但他们的白银是以住在乡村的平民所支付铜钱再在钱庄兑换来的。这些交换受制于城市钱庄商人设定的银钱比价,在19世纪前期该比价受到白银外流的影响。因此,是整个国际市场而非单单清帝国把持了中国城乡网络的枢纽。岸本美绪认为连接国际市场的白银部门,是一个较不稳定的市场;而很大程度上供给国内的铜钱市场,是一个较为稳定的市场。这或许只能用在乾隆早中期时代(1736-1775),当时在中国的货币体系中白银还没有取得支配性的地位。但是19世纪前期的银贵钱贱危机明显地表明,白银的价格波动会传递到铜钱部门。铜钱收入者受制于由白银所影响的银钱比价,是这一传输过程的关键环节。

无论银价的增长关系到铜钱收入者,还是货币供给的减少,都增加了政府与纳税人、佃农与业主、雇主与工人、商人与手工业者间的摩擦。无论是边陲省份还是核心省份的边陲地区,都无法逃避这一危机。在同样需要支付税收与购买必需品的情况下,边陲地区事实上比核心地区遭受更多的困难,因为边陲地区更难获得白银。当社会的货币短缺时,诉诸于腐败以维持个人收入的风气威胁了现存的价值。官员与士兵实际收入减少,政府对财政赤字更加的无能为力,使得国家的权威受到可怕的威胁。随着白银外流、银价对铜钱的价格高涨,从1820年代到1850年代早期,流民、腐败、贫穷、暴乱都一步步恶化。

这些问题预示着太平天国运动的即将发生,此运动在三年之内几乎颠覆了清王朝。但是白银回流中国,提供了新的也是更多的商业税收,在曾国藩成功的意识形态建构与其他的帮助下,平息了太平天国运动。尽管学者们仍在争论17世纪世界白银供给与1644年明王朝灭亡之间的关系,由于中国从乾隆晚期转而深度依赖拉美白银,19世纪前期货币危机的恶化,及最后19世纪中期的危机结束,都显示了此时中国与世界白银供给的密切关联。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。