5.6.1.1 数学课程知识

数学教师的教学应注重帮助学生学会理解、应用数学的方法,促进学生数学思维发展.因此教师不仅要懂得数学知识,更需要拥有数学教学知识和课程知识.范良火将数学教师的教学知识理解为:教师就关于怎样进行数学教学所知道的内容,包括怎样运用课程进行数学教学,怎样运用教学方法进行数学教学.并将课程知识划分为教材知识、技术知识和其他教学资源知识三个方面.[63]曾超益则认为数学教师的教学知识包括数学教学的教材知识、数学教学的内容知识、数学教学的资源知识、数学教学的方法知识,并将课程知识分为教材知识与资源知识两个方面.[64]

曾超益结合范良火的研究将数学教师课程知识的来源分为:A.作为学生时代的经验;B.职前培训;C.在职培训;D.有组织的教研活动;E.同事之间的交流;F.阅读参考文献;G.自身的教学积累与反思等七种途径.并且,在将范良火研究结果与广东省教育科研项目“广东省欠发达地区数学教师专业化发展研究”的研究成果中有关教材知识与资源知识的调查数据整理后,曾超益发现:

(1)对于6年教龄以上的数学教师,“自身的教学经验积累和反思(G)”是教师教材知识的最重要来源;对于0~5年教龄的数学教师,“同事之间的交流(E)”是教师教材知识的最重要来源.关于教师的资源知识的重要来源是“自身的教学经验积累和反思(G)”和“同事之间的交流(E)”.

(2)“作为学生时代的经验(A)”和“职前培训(B)”对6年教龄以上数学教师来说是课程知识的最不重要的来源.

(3)“在职培训(C)”“有组织的教研活动(D)”和“阅读参考文献(F)”其来源的程度没有共同点.

5.6.1.2 教师关注

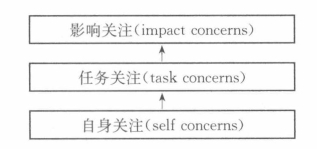

教育改革不但为教师的工作增加复杂程度,同时也加重了教师的关注,这些关注包括感觉、投入程度、向导、对专门事务或任务所给予的考虑.富勒(F.Fuller)于20世纪60年代提出了教师关注的三个水平:[65]

图5-8 教师关注的三个水平

自身关注指教师对自身能力能否胜任课程改革新要求的关注;任务关注指教师对教师工作日常职责的关注,尤其指时间的限制、课程的压力、教学资源短缺、大量的学生数;影响关注主要用于处理由学生学习引起的一些问题.1977年,霍尔(G.E.Hall)等人在富勒关于教师关注发展阶段研究的基础上,把关注阶段理论应用于课程实施研究中,提出了“关注为本采用模式”(Concerns Based Adoption Model,简称CBAM).[66]

CBAM主要处理以下3个问题:

(1)教师对变革的个人关注程度,即“关注阶段”;

(2)教师使用变革方案的情况,即“使用水平”;

(3)教师对变革的理解与认识,即“革新结构”.

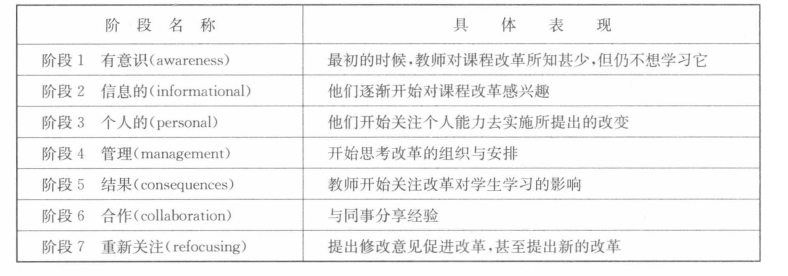

“关注阶段”描述教师个人在实施变革过程中所要经历的不同阶段中的知觉、感受、动机、挫折感和满足感,具体可分为七个阶段,如下表所示:

表5-8 “关注阶段”七阶段划分

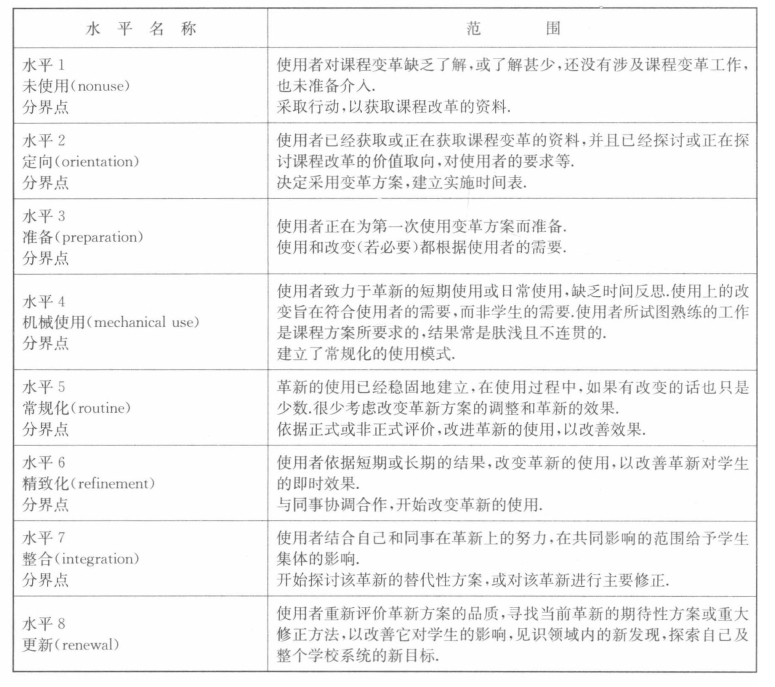

“使用水平”则依据教师在变革过程中表现出的一些标志性行为或操作性概念划分,主要有八个水平,如下表所示:

表5-9 “使用水平”八水平划分

测量“革新结构”(Innovation Configurations)的关键是结构革新成分清单,它主要指那些确定教师转变的关键成分(如提问的技巧、资源的使用、教师的角色、评价过程)及教师在实施与上述成分相关联的教学行为中可能发生的变化(如在使用教师开发的教学材料、商家开发的教学材料、教师与商家共同开发相结合的教学材料时发生的变化).[67](https://www.xing528.com)

范·登贝尔赫(van den Berg)等人研究发现,当改革被介绍之初,教师主要表现出强烈的自我关注;接着,当任务关注加强的时候,这些自我关注逐渐减弱.当课程改革开始真正实施时,教师更多地关注于改革对学生的影响,及提出修改意见以加强改革的有效性.麦金尼(M.McKinney)认为,课程改革的成功依靠教师关注从自我关注向任务关注,最终向影响关注的发展,当然,这样的过渡往往比较困难.同时研究也发现,如果教师能够持续切实地支持课程改革,那么,上述三个水平关注的过渡将更易实现.[68]

教师是课程改革的最终执行者,教师是否接受并实施新课程是课程改革成功与否的关键.

我国学者李淑文根据霍尔等人提出的CBMA理论为依据,通过问卷调查、访谈、开放式问题陈述等方法,针对高中数学教师对数学新课程理念的认同度与实施度、认同度和实施度之间的关系进行探讨.[69]课程实施程度即课程方案中所设置内容的落实程度.李淑文将高中数学教师对数学新课程理念的实施度定义为教师在实际的教学中对高中数学新课程理念的落实程度.研究发现:

(1)高中数学教师对数学新课程理念的认同度高于实施度;

(2)教师的教育观念和教学方式有了明显转变;

(3)评价滞后降低了数学新课程的实施水平.

为了使新课程顺利实施,需要不断提高教师对新课程理念的认同度和实施度,发展教师的课程决策能力,建立与新课程理念相适应的评价机制.

5.6.1.3 教师效能信念

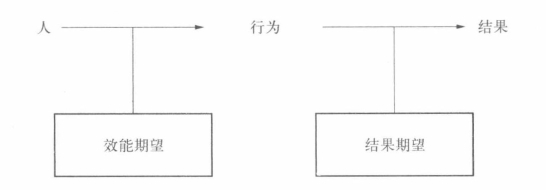

效能信念是由美国心理学家班杜拉(A.Bandura)于20世纪70年代末最先提出的概念.效能信念是指个人计划、执行行动达成一个目标的感知能力.它包括两个成分:结果期望和效能期望(见图5-9).结果期望是指个体对自己的某一特定行为可能导致某种结果的主观判断,良好的结果会使行为被激活和被选择.效能期望是指个体对自己有能力成功地执行这种特定行为的信念.在认知领域效能信念则被表述为是自我效能感或自我效能知觉.

图5-9 结果期望和效能期望的区分图解

教师的效能信念可定义为教师个人实现一项特殊教学任务的能力信念.近10年的研究结果表明,拥有高效能信念的教师能更开放地面对学生意见,他们的能力会影响学生学习;教师效能信念与学生的表现、动机相关性显著.拥有高效能信念的教师更乐于适应创新与实验.

哈拉兰博斯(Charalambos)设计了整合教师关注与教师效能信念的结构方程模型,通过对151位小学数学教师的问卷调查,分析在课程改革实施5年之后教师对数学课程改革的关注及其对有关问题解决课程改革效能信念,并验证模型的有效性(见图5-10).

图5-10 教师关注与效能信念的整合图

该模型基于以下三点假设:

(1)教师先前阶段的关注影响后一阶段的关注;

(2)教师有关实施课改的效能信念与教师关注相互影响;

(3)本模型只是介绍效能信念的某一特定.

研究显示,教师对于改革先前阶段的关注会影响其对改革后继阶段的关注;教师对于课程改革的效能信念会影响他们的教学任务和对改革的关注,反之,教师对课程改革的关注也将影响他们的效能信念;教师改革前教学方式影响着各种类型的教师关注.

当然,课程改革对数学教师也产生了一定的影响.研究者詹姆斯(A.James)等人在遵循现实数学教育原则的基础上,进行了为期一年的试验课程改革,并跟踪研究了两位课程改革中的数学任课教师.通过访谈、观察等方式,研究者研究发现,两位任课教师在参与一年的实验课改之后发生了一些变化,他们更能适应概念复杂、具有挑战性的数学活动,能更加轻松地面对课程改革中出现的任务.[70]

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。