如果说游客是现代社会的隐喻,那么无论是他们自己还是研究者都面对着一个时代性的难题,即对身份的追问和对自我认同(self identity)的建构。社会理论普遍认为,自我认同作为一种新机制出现,与去传统化的进程有关,传统生活方式及其道德影响力在城市中逐渐消失。吉登斯指出,“在高度现代性的条件下,自我认同和全球化中的转型,是地方性和全球性的辩证法的两极”[33]。与前现代时期不同,自我认同的新机制出现了,身份不再是给定的和稳定不变的,由家庭世系、性别、社区地位、教育和职业等标志和限定,个体的角色是相对被动的。在全球与地方重组的环境中,自我经历巨大变迁,谁也无法逃离现代性的影响,自我成为一个不断地对自身加以创造和塑造的结果。因此,自我认同并不是个体所拥有的特质,或一种特质的组合。它是个人依据其经历所形成的、作为反思性理解的自我。认同在这里仍设定了超越时空的连续性,自我认同就是这种作为行动者的反思解释的连续性。[34]

在以陌生人为主的城市生活中,人们更迫切地需要使身份被他人可见,因此只得转向其他资源作为身份的参考。在有关审美品味与消费一章中,我们已经讨论过现代人通过符号消费和风格化的生活展示身份的问题。吉登斯讨论说,生活风格的观念常常被认为尤其可运用于消费领域,因为工作领域更多地受到经济强制的主宰,工作场域的行为风格更少臣服于个体的风格,但是我们不能假设,生活风格仅仅与工作之外的活动相关。[35]确实,在有关20世纪60年代后期美国广告业和男装设计业的研究以及更广泛的创意阶级和文化媒介人的讨论中,“酷”已经成为一部分职业的身份标签,风格化成为一些职业的外在形式,创造独特的审美品味已经构成这些职业的特殊技能。游客也是叙事者,他们通过旅游经验构建自我,目的地是他们人生故事的一部分。叙事者将他们具有象征性的选择连同口头或书面叙述以及各种行为和事件结合到一个“生活故事”中,如同一部有序和完整的传记。[36]而传记或自传,“尤其由个人通过写作或非文字方式记录下的,有关个体所创造的,广义阐释性的自我历史,事实上在现代社会生活中都处在自我认同的核心。像任何其他的正式叙事一样,它必定需要人的加工,并且作为理所当然的事务召唤创造性的投入”[37]。吉登斯一直强调,将自我认同设定为一种叙事是连贯的现象,并努力维持完整的自我感,而生活风格的选择也具有一定的统一性,有利于形成本体的安全感。但是,后现代理论家则认为,“今天的身份成为一种自由选择的游戏,一种戏剧性的自我展现”,并且“当一个人随意改变身份时,人们可能会失去控制”。[38]鲍曼指出,如今身份永远不会统一,并且越来越分散和支离破碎;从不是单数,而是在不同的、常常重叠和对立的话语、实践和立场上建构起来的多重的身份。他比喻说,现代性的“媒介”是相纸,如同不断膨胀的家庭相册,逐页泛黄,但一切都不可逆,也不可能擦除身份生成过程中的各种事件;而后现代媒介是录像带,可抹掉,可重复使用,不打算长期持有任何东西,有今天没明天。现代性是钢筋混凝土的建造;后现代性则是可生物降解、循环使用的塑料。[39]他将后现代人的生命故事和身份叙事描述为碎片化和转瞬即逝的游戏,并且它们之间并没有必然的联系,在后现代消费者的生活游戏中,游戏规则在比赛过程中不断变化。因此,明智的策略是令每款游戏都保持简短——生活游戏的明智的玩法是将一个无所不包、拥有大量赌注的大型游戏拆分为一系列简短且规模较小的游戏。[40]

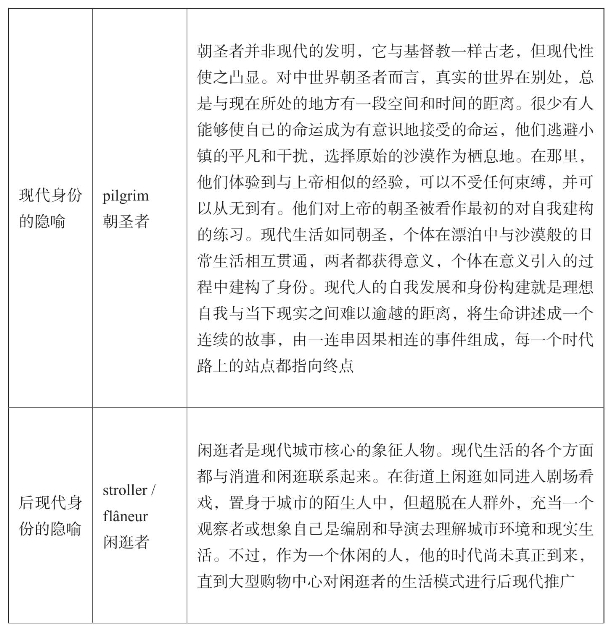

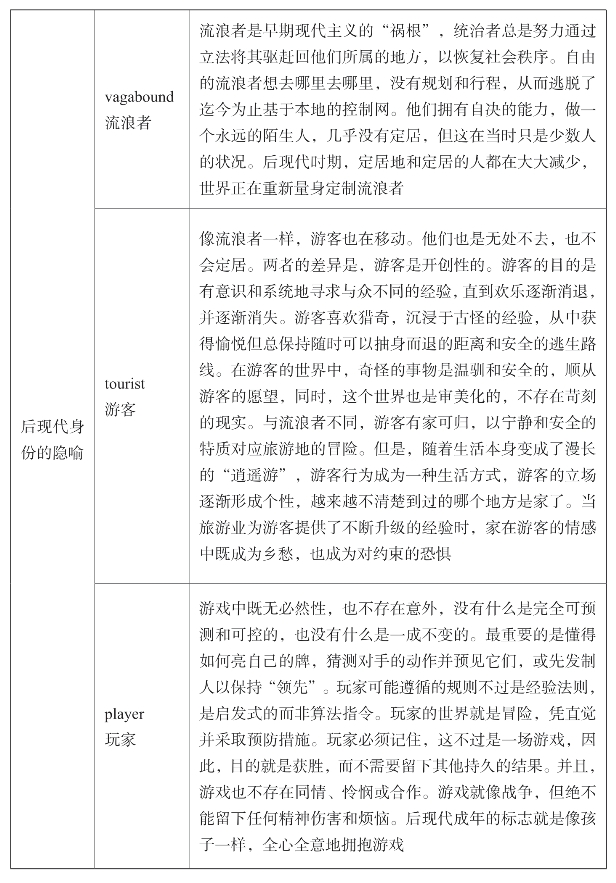

鲍曼使用朝圣者作为现代生活策略和身份构建的隐喻,使用闲逛者、流浪者、游客和玩家共同作为朝圣者的接替者。这些身份与形象的出现都早于他们代表的时代,起初只是社会的边缘人物,但是在之后成为普遍采用的生活策略。鲍曼对这几类人物的表述、比较和总结见表9-1。

表9-1 现代与后现代身份的隐喻

续表

一个有趣的问题是,这些形象、身份与人口的流动及旅行活动有关。当然,这一方面可能是生命时常被比喻为一次个体的旅程,但更可能是因为一系列交通和通信技术的发明导致现代人类对时空感产生的巨大变化,并且越来越多的人加入流动和旅行中,或受这些活动的影响。虽然有作者认为,即便是全球化加剧的今天,流动仍不是普遍的社会现象;能够频繁地自由流动的仍是少数精英人口,即便是在发达国家社会,大部分人仍生活在本地,大部分发生的事件也是地方性的。不过,如果我们考虑到跨国企业和制造业创造的全球景观,以及大众媒介景观,尤其是数字媒介的实时传送推动的图像和信息流,在家门口就可以轻而易举接触到远方,那么理论上,人人都在真实或虚拟、全球范围或区域范围内的旅行中,并且流动和与他者的相遇已经成为当代的日常生活。在后现代,可以说人人都是游客,他们在川流不息中反思和塑造自我,一次次经历自我的变化。

在游客研究的早期经典中,一直存在旅行者(traveler)和游客(tourist)之间的对立,以及对游客的类型学研究。保罗·福塞尔(Paul Fussel)在研究两次世界大战之间的英国旅行文学时指出,有三种类型的旅行者——探险家、旅行者和游客。他说:

没有哪个旅行者,当然,也没有哪个游客,会因为他的表演而获得骑士封号,尽管他们所承受的压力可能与探险家一样令人难忘。这三类人都经历了旅程,但是探险家寻找的是未被发现的地方,而旅行者是在历史中由头脑发现的,游客则是被企业家发现并通过大众传媒的艺术为其做好准备……真正的旅行者位于或曾经位于两个极端之间。如果探险家走向无形和未知的危险,那么游客就会走向纯粹安全和陈词滥调。旅行者在这两极之间调停,保留了他对探险的不可预测的依附感的全部兴奋,并将其与旅游业特有的“知道一个人在哪里”的乐趣融合在一起。[41]

詹姆斯·克利福德对此评价说,在福塞尔的区分中,家国(home)与海外(abroad)、自我和他者仍在空间上有着严格的区分。一个真正的、自反性的旅行者在两个极端中“调解”,寻求“历史上由脑力劳动发现的什么”,他穿越一片风景,事物以国内和国外、我们和他们的位置展开,在这片风景中,他可以“走出去”然后“回来”,并带着具有代表性的经验以及令一个稳定的读者群体感兴趣的发现。[42]

社会学家埃里克·科恩(Erik Cohen)一直尝试根据游客的不同经验进行类型学和现象学的研究。20世纪70年代早期,他提出四种游客类型——有组织的大众游客、个性化的大众游客、探险家和漂泊者。这些游客的差异化体验主要与他们对旅游业专门为游客设计和制造的“环境气泡”及其控制程度的态度有关。大众游客对这种“环境气泡”感到满意,而探险家和漂泊者则希望自己在已知和可预测的安全范围内沉浸在东道国文化中,寻求具有差异的遭遇。[43]之后,他又提出五种游客类型,将游客体验置于“追求愉悦”和“追求意义”两个极端类型之间的连续体上。他将这些游客类型定义为“休闲”“转移”“体验”“实验”“存在”,并指出每个人持有不同的世界观,而这些世界观建立在自己社会的“中心”和其他社会的“中心”之间的关系上。[44]游客类型学很容易就被全球旅游业的营销商采用,并依次对旅游消费市场进行细分,为营销策略提供预测,也因此,游客类型研究遭遇学界的批评。批评者认为,这种类型划分将单个游客呈现为在闲暇时间追求一种特殊的旅游体验,忽视了游客和旅游体验的复杂性;一个游客会因为各种社会文化因素和变量以及不同的目的地和环境,在这个连续体的不同位置上移动,处于离散的状态。很多游客的欲望和体验超出了类型描述的范围,实际上,并没有一种类型学可以真正有效地分析旅游经验。[45]科恩在之后的研究中也指出,他提出的分类属于“理想的(游客)类型”,并承认旅游作为一种概念具有“模糊性”。[46]

之后,科恩深入对背包客的实证研究,进一步阐释了游客类型与体验的差异,探讨冒险与自我(叙事)的关系,尤其是独立旅行者在长时间的全球旅行中,将一种冒险的生活方式作为自我发现和认同的过程。他将背包客旅行和冒险的生活方式与20世纪60年代西方,特别是美国和西欧的重大社会和政治动荡联系在一起。由于学生革命失败和越南战争产生的挫败感,加之对家庭和社会的不满,许多年轻人转向其他地方寻求个人救赎。西方青年大量涌入欠发达国家和地区漫游,这种另类的生活方式实际上是西方反文化运动的一部分。科恩将早期这些流浪汉式的漫游者称为“漂泊者”,他们是如今大规模流行的“背包客”的原型。漂泊者被认为是最疏离的游客,他们总是努力寻找可以替代他们的家庭和社会的“选修中心”;他们是体验密集型的旅行者,尤其喜欢沉浸于“实验性”或“存在性”体验,花费大量时间与当地人待在一起。如今真正的漂泊者已经极少存在,只有少数人走上人迹罕至的背包客小径,不过,全球青年背包客仍对漂泊者风格和生活方式有着强烈渴望,但他们的内在动机和外在环境各有不同。科恩分析说,“现代晚期的生活压力和不确定性无疑是一种令人迷惑的因素,它诱使年轻男女抽出时间去获得关于自己的生活和未来的新观点,同时在他人的世界中度过充满挑战但又令人愉快的时光”[47]。当代背包客仍倾向于拥护“漂泊”的思想观念,模仿他们的出行方式或形式,但是,其中许多人与普通游客并无差别,他们寻求转移或娱乐体验。背包客希望与众不同,但其亚文化的特征实际上也遵循相似的行程,留在目前最受欢迎的飞地,参加相似的观光和聚会活动。背包客所追求的“自由”并不能导致漂泊者式的生活风格的个人化,相反,大多数背包客的自由不过是在相对简单的(和负担得起的)条件下追求享乐、实验和自我实现。当然,在这个过程中,他们也反省了自己的身份,尽管从许多方面来说,这是一种“递减折价”的经验。[48]

瑞典学者托伦·埃尔斯鲁德(Torun Elsrud)认为,一种与大众旅游形成鲜明对比的旅行习惯尤其需要一些表达机制,独立旅行的冒险叙事就成为旅行者身份的声明:

旅行者作为叙述者,而旅程作为叙事。它以有意义的符号描述了行为与旅行故事,旅行者用它们来表达自己的身份。身份不被视为以一种固定的状态已然存在于自身之中,等待(重新)发现,而是作为一个连续的结构来描述正在进行的生命过程,它是多面可变的……旅行者被视为身份的叙述者。这不仅表明旅行中的个人是通过行为和故事来表达有关他/她是谁或想要成为谁的故事,还表明他们在使用一种特殊的语言来表达身份。[49](https://www.xing528.com)

埃尔斯鲁德对这类冒险叙事的表达机制做以下总结[50]:

风险与冒险叙事(risk and adventure narratives)。旅行的宏大叙事形成于西方探险家对非西方地理发现的时代,如今,经过艰苦的步行或乘坐当地交通工具探访“他者”、发现“原始的”自然与人口的经验仍是当代背包客社群和旅行媒体上占主导的意识形态。这一叙事也构成第三世界旅游地营造的模型。

性别化的探险(gendered adventures in past and present)。如今的冒险故事仍然常常充满男性气概,同样继承了早期对两种性别的刻板印象,女性是被动的,很少外出和运动。但在背包客地区的人种学观察表明,单身女性在人迹罕至的地方旅行的人数可能与男性一样多。

旅行的风险与冒险(the risk and adventure of traveling)。背包客必须展示被认可的“坚强品格”,英雄以黑白分明的方式与他周遭的世界区分开来。一个有经验的旅行者要例行公事一般面对一个又一个障碍。不一定将行为定义为有风险或无风险的内容,行为发生的方式、时间和地点以及对它的描述创造了意义。这些都可以充当身份叙事的重要组成部分,成为“坚强品格”的表达。比如,在印度乘坐公共汽车旅行显然比在英国或德国的乘车旅行更富于冒险性,而无论实际情况如何。

行为和故事中的风险与冒险叙事(risk and adventure narratives in acts and tales)。从经验层面,风险和冒险叙事首先通过个人在旅行中的行动,以及这些有文化结构的行动如何使个体讲述自己身份的故事并在一个等级结构中定位自己展现出来。旅程作为一次时空的冒险和身份任务,首先是由旅行者自己定义的。

身份工作的时间和地点(time and place for identity work)。冒险的旅程通常被从常规和连续性的日常生活或整个生命历程中凸显出来,作为创建身份的特殊时空。

新颖性和差异性的叙述(narratives of novelty and difference)。前往未曾去过的地方、新颖的体验、从未遇见过的人仍是旅行者身份叙事中最明显的特征之一。所经历的文化越是不同,旅行者在家庭和社会化过程中内化的规范和惯例就越可能无法为旅行者在新的情况下解除困惑,因而就越可能受到威胁。差异与可比性是冒险叙事的基础,通过建立他者的形象,可以讲述一个关于自我认同的故事。他者时常是不可靠的和野蛮的,而冒险、面对和处理威胁将为旅行者添加成功者的身份。

地点叙事(place narratives)。旅行文章和采访中充斥着有关场所或地点的叙事。从冒险旅行者的角度来看,这特别有趣,因为地点的特征使叙述者的身份有意义。比如,印度的叙事就是一个更为“强大的故事”,到过这里的旅行者就相应获得更高的象征价值。

身体叙事(body narratives)。健康风险、疾病、饮食习惯以及其他身体威胁和实践经常被作为建立身份叙事的基础。饮食习惯可以用作关于独特“自我”的陈述,食物的选择也会暴露旅行者与游客之间的差异。食物不仅仅是关于美食之旅,声明食用了“肮脏”和不健康的食物是胆量和独特经验的证明,同样可以讲述身份故事。

外表叙事(appearance narratives)。美学语言是面对世界讲述一个勇敢者故事的常见方式,服装是读取身份的有效途径。比如,破旧、破烂的衣服讲述着“粗暴”的生活和“冒险”的故事,比其他衣服更具表达力。地点叙事时常与身体和外表叙事互相强化,比如,购买和穿着印度特征鲜明的服装会突出旅行者的冒险精神。身体标志表明了个性和差异,但“身体包裹”也是群体和文化归属的象征。

图9-7 背包客身后的扇形贝壳标志着他成功完成了通往西班牙天主教圣城圣地亚哥-德孔波斯特拉的朝圣之旅

图9-8 朝圣者赤足行走也被符号化为目的地标志并用于纪念品设计

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。