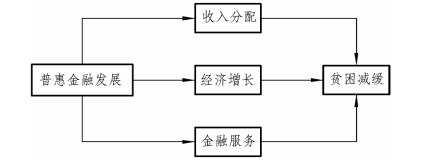

结合以往关于金融发展和减贫的机理研究,本章从三个角度较为系统、全面地阐述两者之间的内在联系。首先,普惠金融发展通过经济发展,包括储蓄率增加、资本边际产出率增加,达到减贫目标。其次,通过收入分配机制,改变初始收入分配、增加再次收入分配比例影响贫困发生程度。最后,为贫困群体提供各种金融服务,一是满足低收入群体的金融服务需求,帮助他们改善贫困生活的面貌,增加人力资本;二是了解居民对金融服务的需求,根据他们的现实需求,设计符合农户需求的产品,提供精准金融服务,达到精准减贫效果。普惠金融发展对减贫的作用机理如图2.1所示。

图2.1 普惠金融发展对减缓贫困的作用机理

1.普惠金融发展通过收入分配对减贫的影响

(1)普惠金融发展与收入分配。

在20世纪90年代之前,学术界关于金融发展理论研究较为缺乏,主要研究一些地区的居民收入分配差距的成因以及分配差距对居民收入带来的影响。其中较早涉及该研究的学者是Mckinnon(1973),他提出了金融抑制论,研究了金融信贷差异导致社会群体的收入分配差距。后来,Galbis(1977)在认同Mckinnon的理论的基础上,提出了用于分析金融中介如何对社会资源配置产生影响的“两部门经济模型”。Greenwood和Jovanovic(1990)基于经济发展静态模型,分析了一个区域的经济发展、金融发展和收入分配之间的关系。随后,许多经济学家开始把研究焦点和视线转到地区金融发展与居民收入分配上。Li和Squire等(1998)利用世界49个国家的金融发展数据作为研究样本,实证研究了跨国金融数据与跨时期居民收入差距之间的关系,发现金融发展能够显著地降低收入差距,这个关系与当期的经济发展水平无关。

Beck和Levine(2005)利用99个国家1960—1999年的金融发展数据,验证金融研究与贫困差距的关系,研究发现金融发展越快,贫富差距就会越小。Clarke和Xu等(2006)采用基尼系数(Gini Coefficient)来表示高收入与低收入群体的分配差距,分析了高收入群体与低收入群体的收入分配差距以及地区金融发展水平之间的关系,结果表明金融发展缩小了低收入群体与高收入群体之间的收入分配差距。李志军和奚君羊(2012)实证分析了金融发展与城乡收入差距的关系,证明了金融发展有助于减少城市居民与乡村居民的收入分配差距。李建伟和李树生等(2015)利用2004—2013年的相关数据,测算了中国的普惠金融发展指数,发现金融普惠发展水平的提高,特别是农村金融普惠发展水平的提高能够显著降低城乡收入分配比,对改善城乡收入分配状况具有显著的正向作用。张晓燕(2016)通过实证分析得出地区普惠金融发展与城乡居民收入差距之间存在一种长期、稳定的均衡关系,提高普惠金融能够显著地缩小城乡收入差距,具有很强的减贫效应,从而改善了城乡收入差距。李建伟(2017)研究表明地理渗透性在现阶段我国普惠金融的发展中起到主导效应,省域普惠金融的发展对缩小本省城乡收入差距具有显著的作用。张建波和郭丽萍(2017)通过实证研究发现金融发展通过三条直接路径(减贫效应、门槛效应和排除效应)和一条间接路径(涓滴效应)影响收入分配。

(2)收入分配与减贫。

现有研究得到的普遍结论是收入分配对减贫起到了积极的作用。缩小低收入与高收入、城乡之间的收入差距,有利于降低贫困水平。Ravallion(1997)认为,在同等收入水平下,低收入者与高收入者之间的收入分配差距越大,通常意味着低收入者相比高收入者,在财富占比中处于劣势,由此可知,缩小收入差距可以达到积极降低贫困水平的效果。Alex(2014)认为缩小收入差距能够提高减贫效益,然而收入分配在地区间存在差异性。还有学者把收入分配与经济增长联系起来,阐述收入分配差异对贫困减缓的作用。国内学者林伯强(2003)强调,与经济增长的速度一样,当提供均等收入分配时,可以很好地缓解或降低贫困发生的可能性,如果不是均等分配,那么将导致贫困程度加剧。

Kakwani和Pernia(2000)验证了减少分配收入差距有助于减缓贫困程度。陈立中(2009)研究收入分配对缓解贫困的影响,结果表明:一是随着人均收入的提高,贫困越有可能与收入不平等相关;二是在收入不平等越严重的地区,贫困对收入不平等的响应较为迟钝。张彤进(2016)从产业结构视角研究了普惠金融发展与减贫的关系,研究结果表明,一方面应强化包容性金融发展对产业结构升级的正向作用,进而通过产业结构调整缩小城乡居民收入差距,从而有助于减缓贫困;另一方面要着重提升金融可获得性,以发挥包容性金融发展的减贫效应。邵汉华和王凯月(2017)利用2004—2014年面板数据对普惠金融减贫效应及作用机制进行了实证分析,结果表明普惠金融能够显著地减缓贫困,普惠金融可以通过改善收入分配来减轻贫困。

2.普惠金融发展通过经济增长对减贫的影响

(1)普惠金融发展与经济增长。

金融发展与经济增长关系一直是学术界讨论的热点。经济学家Smith(1776)开创性地提出了金融媒介(银行)对经济发展有促进作用的观点,后来更多学者关注了两者间的关系,如Schumpeter(1911)、Goldsmith(1969)、Mckinnon(1973)以及Shaw(1973)提出了金融发展理论,形成了较多的研究成果。具体来说,这些学者都认为金融发展对经济增长起到了正向促进作用,如Smith(1776)、Schumpeter(1911)从工业发展、技术进步等视角强调金融发展对经济增长的带动作用。金融发展理论的一个重要结论就是金融发展与经济增长同步进行。其他学者,如Goldsmith(1969)、Shaw(1973)和Mckinnon(1973)从不同视角探索了普惠金融发展与经济发展的关系,得出与上述学者一致的结论。为了实证检验两者之间的关系,之后大量国内外学者选取不同的样本进行了验证。

学者Beck和Augusto(2007)认为在金融体系比较发达的国家,低收入人群的收入增长更快,贫困人口的比重减少更快,中小企业的融资需求更容易解决。Anand和Chhikara(2012)通过对跨国数据的分析得出,普惠金融指数每增加1%,人类发展指数就会增长0.142%。张小云(2017)以县域金融发展为研究切入点,选取湘西州吉首市2005—2014年的金融发展与经济增长数据,实证研究了金融发展与经济增长的关系,表明金融发展有助于地方经济增长。刘平和黄芳蕊(2017)以广西为例,选取普惠金融使用情况、金融使用便利性指标,实证分析了普惠金融对经济增长的影响,结果表明人均贷款余额方面的普惠金融指标对经济增长具有正面的影响。

(2)经济增长与减贫。(https://www.xing528.com)

经济增长减缓贫困的理论基础集中在经济增长的涓滴效应(Trickledown Effect)和亲贫困增长(Pro-Poor Growth)两个方面。在经济增长的涓滴效应方面,Todaro(1997)认为,经济增长的收益即使不能直接给社会中低收入最低者带来收益,但是最终也是可以通过社会的中层群体让穷人收益,这表明经济财富会通过自上而下(Top-down)的涓滴过程惠及低收入群体,实现减贫效果。当前很多国家采用如救济、补贴等方式实现经济收入的再分配,增加的效益转移到低收入阶层,增加其收入,实现脱贫。

Ravallion(2001)采用多个国家的不同地区和不同部门的低收入者的人口集中程度,证明了经济增长是社会减贫(降低最低收入者的贫困人口数量、降低整个社会的贫困发展比例)一种重要的方式。国内学者闫坤和刘轶芳等(2013)研究了我国1981—2005年农村与城镇平均脱贫时间,计算结果表明农村地区的经济增长对减贫有显著的效果,但城镇地区的经济增长对减贫没有效果。马彧菲和杜朝运(2017)指出普惠金融通过促进包容性增长间接影响贫困减缓,普惠金融对包容性增长起到促进作用,而包容性增长的变化能够解释贫困减缓变化的24%。黄秋萍和胡宗义等(2017)利用中国31个省市区2007—2015年的数据,基于面板平滑转换模型研究了普惠金融发展的贫困减缓效应,发现经济发展水平对贫困程度的影响始终呈现显著的抑制作用,即发展经济有利于减缓贫困,经济发展水平越高,越有利于减缓贫困。

3.普惠金融发展通过金融服务对减贫的影响

(1)贫困户对普惠金融服务的需求。

现代社会中,每个人都不可避免地会与金融机构发生联系,存在各种消费需求、投资需求、健康需求、教育需求甚至婚丧需求。人们在日常工作生活中时常面临各种风险,理性的个体倾向于风险规避。然而贫困户更易受到风险的威胁,因此,当面临风险威胁时,个体就会产生金融需求。因此,了解贫困户的金融需求,为其提供合适的金融服务有助于发挥普惠金融服务在减贫中的作用。根据马斯洛需求层级理论,贫困家庭有三个层级的目标:首先,生存需求,包括食物、衣物和住宿;其次,安全需求,如财产安全、收入安全;最后,长久安全和传宗接代。在这些需求下,贫困家庭对于金融的需求体现在金融投资、产品消费、安全事件(生老病死、突发事件)上。

①投资需求。贫困群体在生产生活中会面临增加经济收入的机会,如投资一些新的生产工具,用于提高生产效率;也会投资教育,提高文化水平,增加就业机会;还会投资于健康,减少医疗风险。这些投资是为了使其拥有较多的生产性资产,用于支配其他消费。还有一些其他方面的投资,如实体投资,但这些投入过于庞大,贫困群体难以支付。

②消费需求。通常收入越高,居民消费越高,但是两者间也会存在差异,家庭的有些消费模式是定期小批量采购的方式,而有些消费模式是偶尔大额的一次性采购,如住房;不同的家庭,其年收入有稳定获得,也有不稳定获得,当出现入不敷出时,为了满足既定家庭需求(住房),这时家庭就产生消费借贷需求。

③生命周期需求。生老病死是人生常态,每个人都要面对。当重大事件降临时,对于贫困者来说可能是致命打击,低收入者(包括没有储蓄或低储蓄)根本就没有能力来应对意外事件带来的经济压力(开支大于储蓄),为了弥补这个缺口,就会产生贷款需求,金融机构提供的信贷产品刚好能够填补这个缺口,因此可以达到解燃眉之急的目的。

④突发事件应对需求。生活中,难免会遇到一些突发事件,这些事件给家庭带有的冲击是不可逆转的或难以恢复的,如重大疾病、死亡、意外事故(交通、火灾)、自然灾害等不可预知事件,对于一贫如洗的低收入群体来说,遇到这些事件无疑是雪上加霜,难以抵抗,增加家庭脆弱性,使其快速陷入更加贫困的境地,很可能让脱贫的家庭再次返贫,而金融服务能够最大限度地减轻突发事件对贫困群体的影响。

(2)金融机构对普惠金融服务的供给。

金融机构提供服务的对象包括为个体提供金融服务和为企业提供金融服务。这些金融服务如银行储蓄、银行贷款、金融保险以及融资服务,能够解决农户和企业在生产与经营中的资金需求。

①储蓄服务。金融机构的一个最为重要的功能就是储蓄,金融机构为那些低收入者和收入不稳定的群体提供储蓄的机会,提高这些群体的收入水平。首先,储蓄可以为低收入者提供安全的资金积累方式,同时。储蓄也可以增加贫困者的收入(银行使用农户资金,作为补偿,支出给农户利息)。农户将现金存入银行,虽资金缺乏流动性,但储蓄可以让这笔资金发挥最重要的用途(用于应对突发事件、用于将来更大支出),实现对现有资金的合理分配。其次,低收入者的收入与支出发生波动时,银行储蓄能够帮助低收入者平滑消费,不至于过度消费,增强其对各种风险的抗击能力,降低贫困的关联性,这对于低收入者尤为重要。再次,储蓄能够较大程度地降低低收入者的脆弱性,也就是说,储蓄能最大限度地减小由于过度消费和投资导致的入不敷出,进而带来的负面冲击,避免低收入家庭在面临危机时需要变卖家庭生产性资产,从而增加低收入者的家庭金融财产的安全性和保障性。

②信贷服务。金融机构信贷服务也是地区金融服务的基础性构成,金融扶贫的一个重要方式就是提供贷款给低收入群体。但是,贫苦地区的不发达信贷市场在很大程度上抑制了经济发展,增加了地区贫困的严重程度。当低收入者需要借贷来摆脱贫困和改善贫困现状,金融借贷就成为一种重要的方式:解决贫困人口的银行贷款难题。通过金融机构提供的借贷产品,帮助低收入者增加生产性资产的投资,如购买机器、建造厂房、购买原材料、雇佣工人等,提供低收入者的生产效率,提高收入水平。同时,金融借贷产品也能够抵消贫困家庭固有的风险,通过使用金融借贷产品,获得一个较高的资产水平,确保在长期的生产中维持收入增长态势。金融信贷还可以通过降低农户投资风险、减轻其脆弱性来实现减缓贫困的目的。从短期来看,农户面临的风险和脆弱性对于农户的收入水平和食物的获取有很显著的影响,直接降低农户的生活质量;从长期来看,越贫困的农户越容易遭受各种风险,遭受风险后没有得到及时救助,使得本来就一贫如洗的农户对于风险防御能力更弱,更容易使得他们再次陷入贫困,将导致农户贫困程度螺旋式恶化,形成结构性贫困,需要以消除农户首次面临的风险作为突破口,这才是实现减贫的核心与关键。信贷服务可以帮助农户消除这个关键点(风险和脆弱性),改善贫困者的贫困现状,树立脱贫的信心。提供多渠道金融服务、全方位地为低收入者提供金融帮扶,提升农户处理与应对生产中危机的能力,以及增强面临危机的抵御能力,虽不能直接增加农户的收入,但可以降低农户返贫的概率。

③企业融资服务。企业资金来源有企业外部资金(金融机构借贷、民间借贷)和内部资金(企业家自有资金),资金获取是企业运行的重要保证,不同规模的企业融资能力存在差异。一般来说,小企业在获取外部资金的比例较低(不到20%)。在所有的融资方式中,金融信贷是企业主要的融资方式,银行机构提供给企业足够的资金,促进企业发展,从而有助于提高当地居民的就业水平,扩大企业对片区低收入群体的劳动需求,拓宽居民的就业渠道,这也是一条减贫通道。

④保险服务。对于低收入人群来说,保险服务为其提供了意外支出高额费用的重要保障,农户的教育、健康各种投资可以为他们带来很高的收益,也会存在较高的风险。保险服务能够降低这种投资带来的风险,使得一部分风险转嫁到保险机构,进而分散农户的投资风险。即使穷人在生产生活中遭遇风险,他们也不至于遭受到毁灭性的打击,保险服务为低收入群体提供了寻求外界支持的力量。由于贫困家庭面临风险时表现出较大的脆弱性,低收入群体对于保险的需求如同银行对于储蓄的需求一样。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。