曹辰星

《说文解字》中对玉有这样的描述:“玉,石之美,有五德。”玉在中华文化的理解里既是美石,又承载了五德,它超越了矿物学给它的定义,而有着自己源远流长的文化意义。相较于其他玉器,玉人有其特殊性,它不同于其他通过对外部世界观察和在认知经验积累下制造的玉器,而与其他人形雕像一样,是人类对自身形象的观察和表达,融合了自我认知和族群认同。

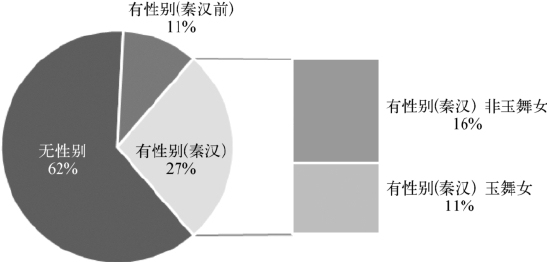

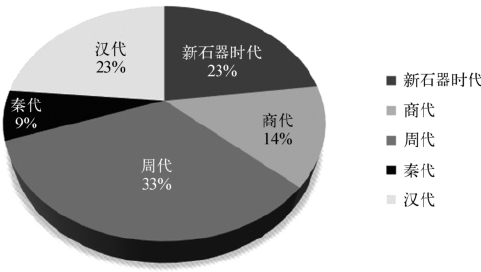

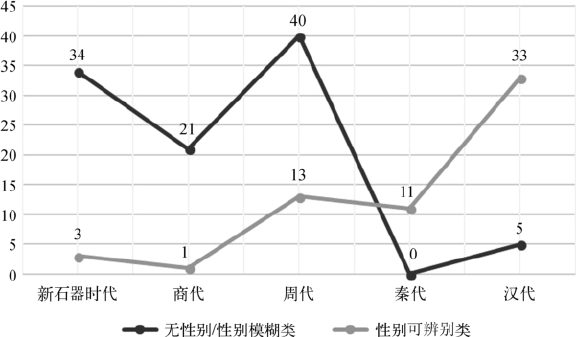

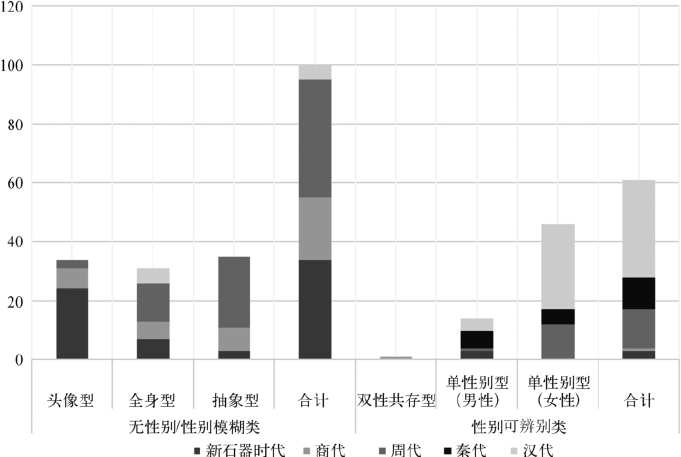

笔者在搜集相关材料的过程中注意到玉人的形态风格在一些节点上的转变:新石器时代玉人多为人头像和无明显性征的人体雕像。到了青铜时代,除了写实人像,也出现了抽象的人兽混合像,从地域上看,各地玉人风格也有极大的不同,可以说是百花齐放。然而在西汉前后开始发生普遍明显的转变,西北、中原、长江流域、华南地区的玉人不约而同呈现“玉舞女”形象,至西汉中后期又逐渐消失。这一从“无性别”到“有性别”,从“形象多变”到“形象固化”的演变过程,不禁让笔者开始思考其背后是否反映了社会中性别观念和身份认同的构建和发展。为此,笔者做了初步统计,据目前收集到的161个东汉以前的玉人信息,具有明显性别信息的有61个,仅占总数的37. 8%。这61个玉人中有44个出自秦汉时段,且汉代的玉舞女形象更有26个之多。(图表一)

粗略来看,从史前到青铜时代玉人像的性别表现模糊,发展到汉代出现的疑似性别形象固化现象(特别是女性),是否反映生活在史前社会乃至青铜时代的人群未必如现代人一样具有二元性别的概念?

图表一 东汉以前玉人性别特征初步统计

本文选取从新石器时代到东汉以前作为讨论时段,主要是考虑到文章探讨的重点是“性别”,而东汉以后的玉人像形式风格又渗入其他更为复杂的文化因素,如外来文化、宗教文化,笔者力有不逮,遂以性别信息更“纯粹”的东汉以前为研究时段。

本文将对目前为止笔者所能收集到的考古发现、公私收藏中的东汉之前的玉人像按照是否能够从玉人像的外观形象分辨出明显的性别特征进行分类。此处讨论的“性别特征”,是指长久以来传统社会的性别观下的男女两性差异,是基于自然本质论(或称“生理决定论”)的理解,即认为生理性别是自然的分类,每个人都表现出三个性征:第一性征包括染色体、性腺、生殖器;第二性征包括肌肉组织、体毛等;第三性征指发式、服饰等。尽管这一“生理决定论”观念的存在被认为是男权社会所持有的传统二分法性别观,当代性别理论对这一性别观进行了深刻反思和批判,而本文选取这一角度,是想探讨以二元对立的性别划分方法是否真的能为所有玉人像一一做出性别解释?是否从最初的人类形象刻画中就有非男即女的认知?是否存在冲突和不合理的现象?

总之,基于以上标准可将东汉之前的玉人像分成无性别/性别模糊类、性别可辨别类两个大类,无性别/性别模糊类可分成头像型、全身型和抽象型三个类型,性别可辨别类则可以分成双性共存型和单性别型,单性别型又细分为表现男性形象、女性形象的两个亚型。

(一)无性别/性别模糊类玉人像

1.头像型

(1)新石器时代

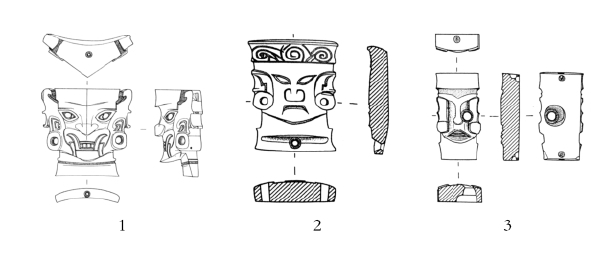

石家河文化玉人像主要是头像型的,目前共出土19件,分别为湖北天门市石河镇肖家屋脊遗址7件(图一:1—7),罗家柏岭出土玉人头像11件(图一:8—10),马山镇枣林岗出土玉雕人首1件(图一:11)。

图一 石家河文化头像型玉人头像

1—7.肖家屋脊遗址玉人头像 8—10.罗家柏岭遗址玉人头像 11.马山镇枣林岗遗址玉人头像

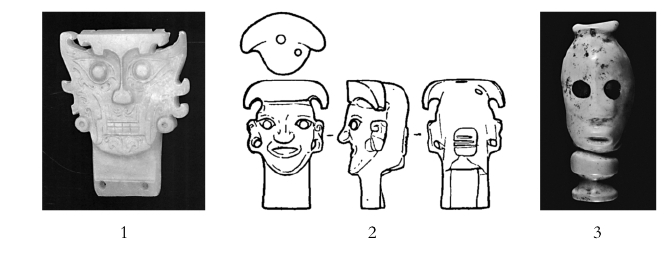

另有巴林右旗征集到玉人面饰1件、陕西神木县石峁遗址征集的侧面玉人头像1件、震旦博物馆收藏有3件石家河文化类型的玉人头像。(图二)

图二 征集收缴到的玉人头像

1.巴林右旗玉人面饰 2.石峁遗址双面侧脸玉人头像

3—5.震旦博物馆藏石家河文化玉人头像(笔者自摄)

(2)商代

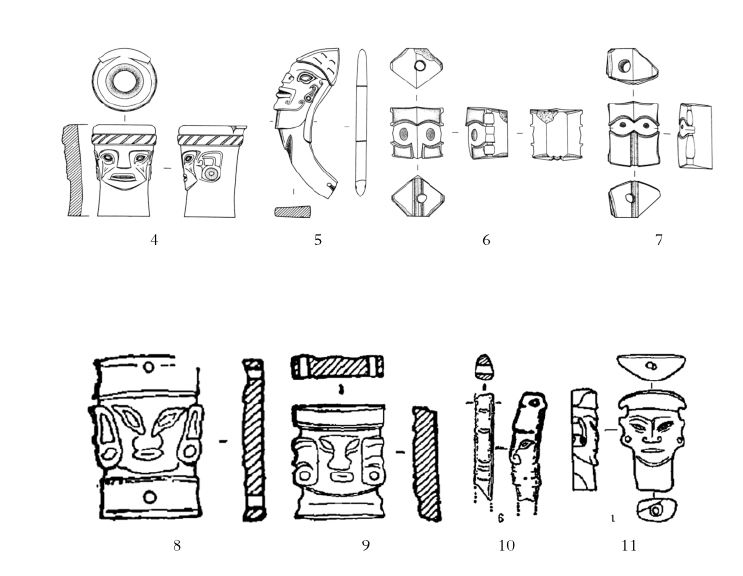

安阳殷墟妇好墓的玉人头像共有4个,型式风格各不相同(图三:1—4)。此外,出土商代玉人头像还有河北藁城市台西村人面纹玉佩1件(图三:5)、江西新干大洋洲商墓神人首面形玉饰(图三:6)、金沙遗址玉人面像(图三:7)。

图三 商代玉人头像

1—4.安阳殷墟妇好墓玉人头像 5.河北藁城市台西人面纹玉佩

6.江西新干大洋洲商墓人首面形玉饰 7.金沙遗址玉人面像

(3)周代

西安长安区张家坡17号西周墓出土1件玉人头像(图四:1),其风格与石家河文化玉器风格类似。河南光山宝相寺春秋早期黄君孟墓出土了1件圆雕玉人头像(图四:2),风格与枣林岗出土的石家河文化玉人头(图一:11)相类似。云南曲靖市春秋时期八塔台41号墓出土人头饰玉坠1件(图四:3)。

图四 周代玉人头像

1.张家坡17号西周墓玉人头像 2.黄君孟墓玉人头像(G2:27B107)

3.八塔台41号墓出土人头饰玉坠

2.全身型

(1)新石器时代

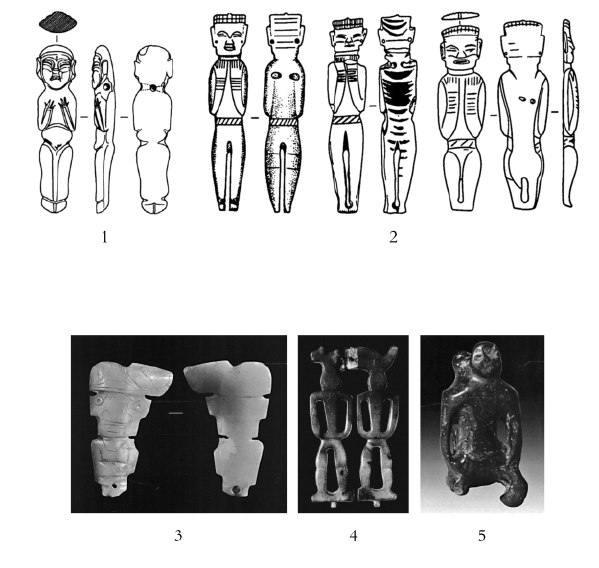

辽宁牛河梁遗址第十六地点4号墓出土整身圆雕玉人1件(M4:4),该玉人双臂曲肘于胸前,十指张开(图五:1)。

安徽含山凌家滩遗址共出土6件玉人像,均为全身型(图五:2)。87M1出土玉人3件(87M1:1、87M1:2、87M1:3),头戴格纹冠,双臂曲肘于胸前,十指张开,手臂上有数道横刻线。98M29也出土了3件玉人(98M29:14、98M29:15、98M29:16),形制与87M1的3件玉人类似。其中87M1:1、98M29:14、98M29:16这3件玉人像面部唇上方有短须,可能是男性。但另外3件无法确认是否为女性,因为这6件玉人形制上非常相近,无胡须的3件玉人并未有其他明显性别特征,因而也有可能是无胡须的年轻男子。因此,此处将无胡须的87M1:2、87M1:3、98M29:15这3件玉人列入为性别模糊类。

除此之外,江苏高淳朝墩头遗址12号墓(图五:3)、台湾台东县卑南遗址(图五:4)、重庆巫山县人民医院遗址各出土人形玉佩1件(图五:5)。

图五 新石器时代无性别/性别模糊类全身型玉人像

1 辽宁牛河梁遗址第十六地点4号墓玉人 2 安徽含山凌家滩遗址玉人 3 江苏高淳朝墩头遗址12号墓人形玉佩 4台湾台东县卑南遗址人形玉佩 5 重庆巫山县人民医院遗址人形玉佩

(2)商代

殷墟妇好墓圆雕跽坐玉人像共5件(图六),其标本371、372、375有衣纹,标本376、377全身光素无衣纹。另有安阳刘家庄1件绿松石人。

图六 殷墟妇好墓出土全身型玉人像

(3)周代

山西闻喜县上郭墓地57号墓出土了3件玉立人,《中国出土玉器全集》中记录它们有男女之分,但从图片资料上看玉立人没有衣纹、发式,作为裸体人像又不具有身体性征,故本文将之列入性别模糊类别(图七:1)。

山西曲沃晋侯墓地8号墓出土1件片状正面站立状玉立人(图七:2),63号墓出土玉人7件,形制各不相同,但报告中仅列出I11M63:90—15(图七:3),其余6件形制不明。《中国出土玉器全集》中收录有2件同为63号墓出土的玉立人,应是发掘报告中没有列出的其余六件之二,其中一件具有晚商风格(图七:4),另一件为正面站立状圆雕人像,与同墓出土的铜方盒上的人形像发式类似(图七:5)。由于报告中说明玉人形制不同,而目前笔者所见到的图片资料只有3件,所以只将这3件列入本文的统计中。

此外,零散出土的其他全身型性别模糊类玉人像还有河南、陕西、山西、湖北等地的若干件玉人(图七:6—11)。

图七 周代出土全身型玉人像

1.西周上郭墓地57号墓玉立人 2—5.晋侯墓地玉人

6.虢国墓地2009号墓玉人 7.扶风县强家村1号墓玉人

8.战国西高祭祀遗址730号坑玉人 9.洛阳市铜加工厂战国玉人

10.曾侯乙墓双面玉人 11.九连墩2号墓战国叠人踏豕玉佩

(4)秦汉时期南越王墓主墓室出土4件青玉人形像D123、D125、D182-1和D182-2(图八:1),据《中国出土玉器全集》判断这些玉人应为男性形象,但按照笔者判断性别特征的标准观之,玉人实属无法确定性别的类型。西耳室出土的1件双立人玉像C258,形制为两人并肩直立,面部模糊(图八:2),该玉人与同墓出土的玉舞女形象有较大的不同,发掘者将这件双立人玉人归为“玉舞人”类别,笔者认为有待商榷。

图八 西汉南越王墓玉人像

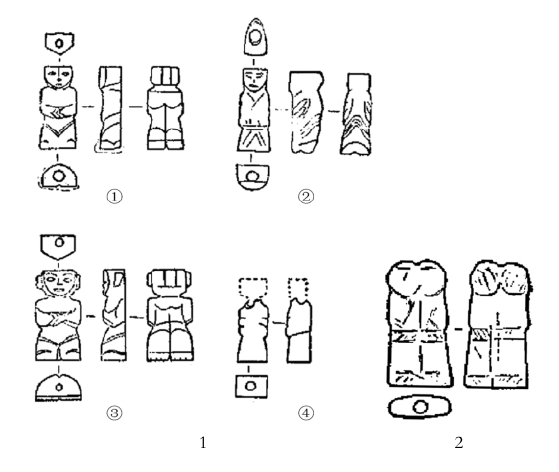

3.抽象型

(1)新石器时代

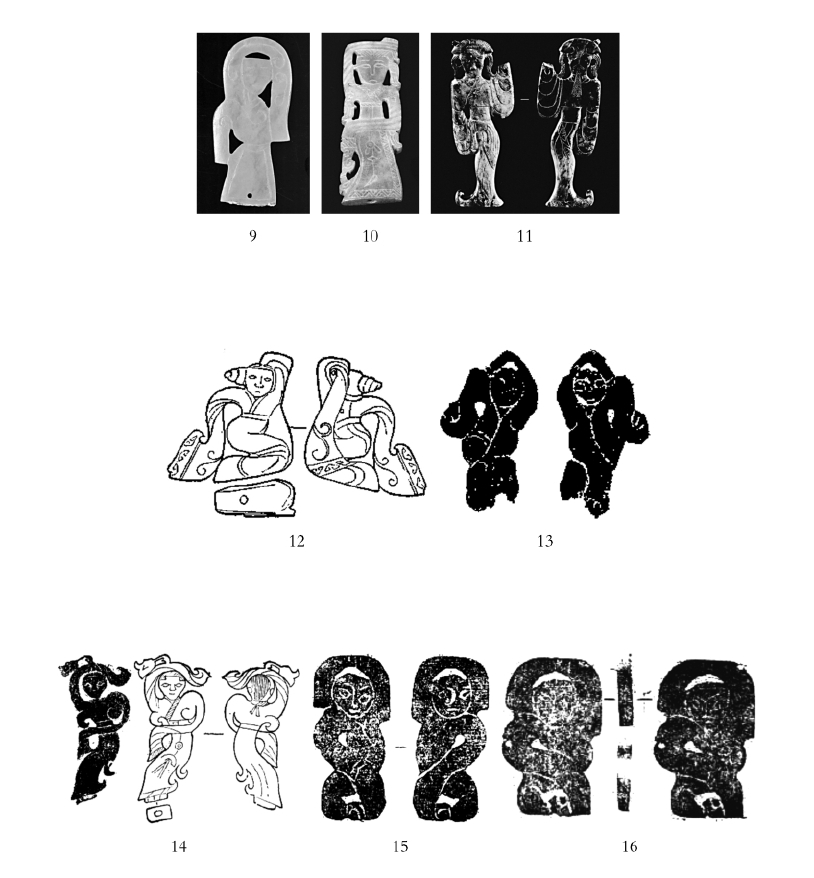

安徽马鞍山墩山遗址、江苏昆山赵陵山77号墓、吴县张陵山5号墓各出土人兽形玉饰1件。(图九)

图九 良渚文化抽象型玉人像

1.安徽马鞍山墩山遗址人兽形玉饰

2.江苏昆山赵陵山77号墓人兽形玉饰

3.吴县张陵山5号墓人兽形玉饰

(2)商代

殷墟妇好墓出土侧身蹲踞形玉人像5件(图十:1—4),安阳黑河路绿松石人1件(图十:5),浚县大赉店人首鸟身形圆雕玉佩1件(图十:6),新干大洋洲商墓侧身蹲踞形玉人佩饰1件(图十:7)。

图十 商代抽象型玉人像

1—4.殷墟妇好墓侧身蹲踞形玉人像 5.安阳黑河路绿松石人

6.浚县大赉店人首鸟身形圆雕玉佩 7.新干大洋洲商墓侧身蹲踞形玉人佩饰

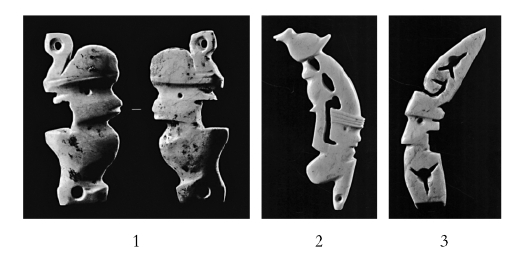

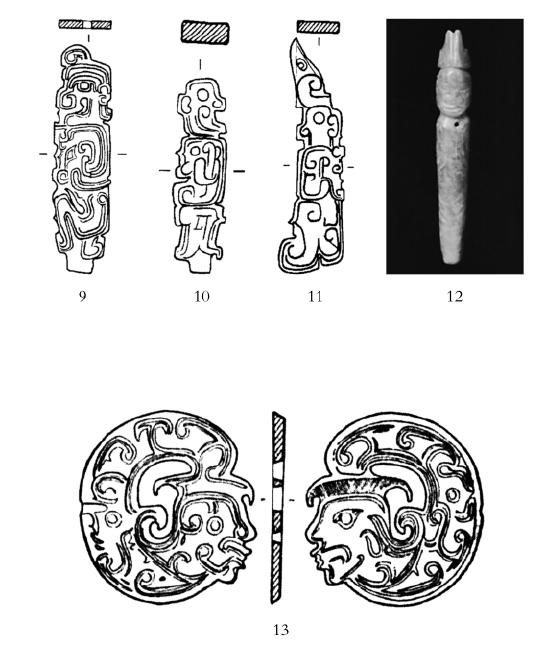

(3)周代

山西曲沃北赵晋侯墓地8号墓出土正面蛇身人面像(I11M8:203)1件(图十一:1);31号墓镂空玉佩饰16件,可分1式龙形9件,2式人龙连体形7件,报告中仅见标本I11M31:68(图十一:2),其余6件虽未见于发掘报告,但言形制相近,故作为同类别处理。8号墓另有双龙首侧面跪坐人首像(I11M8:202)1件(图十一:3);63号墓侧面蹲踞状玉龙人5件,发掘者称造型大致形同,报告中仅有I11M63: 187(图十一:4),形制与上述I11M8:202形制雷同。

三门峡虢国墓地2009号墓出土青玉人龙合体形玉佩1件(图十一:5),应国墓双面侧身玉人1件(图十一:6),陕西扶风县黄堆老堡子25号墓龙首冠人形玉佩1件(图十一:7)。

西安张家坡墓地163号墓出土龙纹人形玉像2件(图十一:8—9),157号墓西周双人首龙凤纹玉佩(M157:104)1件(图十一:10),龙纹人形玉像(M157:102) 1件(图十一:11),侧面蹲踞状,其形制、纹饰与163号墓的两件玉像接近。甘肃灵台白草坡2号墓出土人首鸟身玉佩1件(图十一:12),河南黄君孟墓出土人首蛇身形玉饰(G1:B8—9)2件(图十一:13)。

(https://www.xing528.com)

(https://www.xing528.com)

图十一 周代抽象型玉人像

1.曲沃北赵晋侯8号墓蛇身人面像 2.曲沃北赵晋侯2号墓玉人像 3.曲沃北赵晋侯8号墓人首像4.曲沃北赵晋侯63号墓玉龙人 5.三门峡虢国墓地2009号墓人龙合体玉佩 6.应国墓玉人 7.陕西扶风县黄堆老堡子25号墓龙首冠人形玉佩 8—9.陕西张家坡墓地163号墓龙纹人形玉像 10.陕西张家坡墓地157号墓西周双人首龙凤纹玉佩 11.陕西张家坡墓地157号墓西周龙纹人形玉像 12.甘肃灵台白草坡2号墓人首鸟身玉佩 13.河南黄君孟墓人首蛇身形玉饰

(二)性别可辨别类玉人像

1.双性共存型

安阳殷墟妇好墓出土双面玉人像(标本373)1件,呈站立状,人物为裸体,有明显的生殖器官表现,一面为男性,一面为女性。在面部特征刻画上男女两面较相似,女性面的眉毛较男性面更弯一些,发式皆为角状发髻,男性面双手置于胯间,女性面双手放在腹部。(图十二)

图十二 殷墟妇好墓双面玉人像(图中为左女右男)

2.单性别型

单性别型玉人像是指在一个人像上只体现一种性别特征,非男即女。

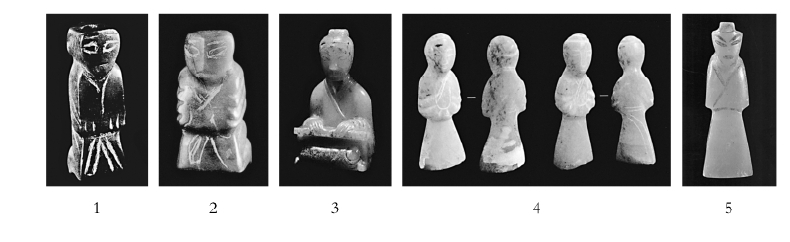

(1)凌家滩文化玉人像

如前述凌家滩遗址出土的6件玉人像中87M1:1、98M29:14、98M29:16这3件面部唇上有短须,可能是男性形象。(图十三:1—3)

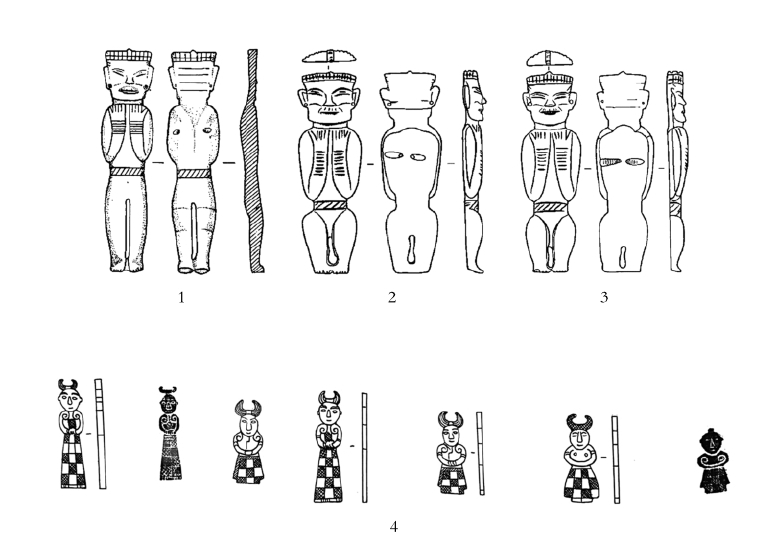

(2)战国中山国墓玉人俑

河北平山县三汲乡中山国墓葬中,中山王族三号墓出土玉人俑13件,其中5件残缺。发掘报告中根据发型、身材判断这些玉人俑有年轻女性、中年女性和男童三种形象,其中12件被记录为女性形,1件是男童形。(图十三:4)

图十三 部分单性别型玉人像

1—3.凌家滩玉人87M1:1、98M29:14、98M29:1 4.中山国3号墓玉人

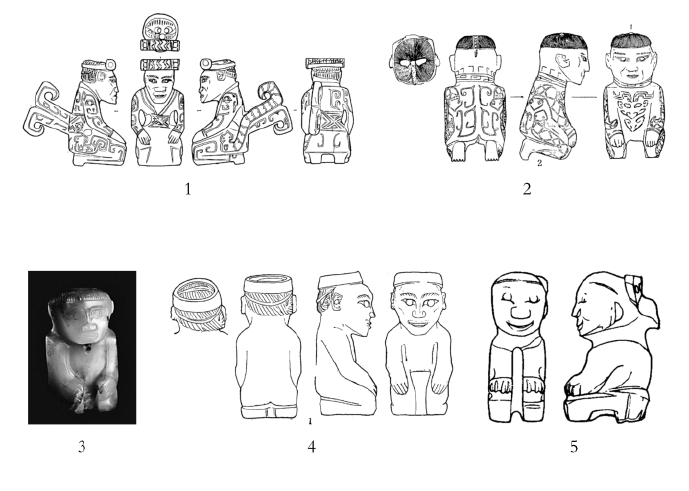

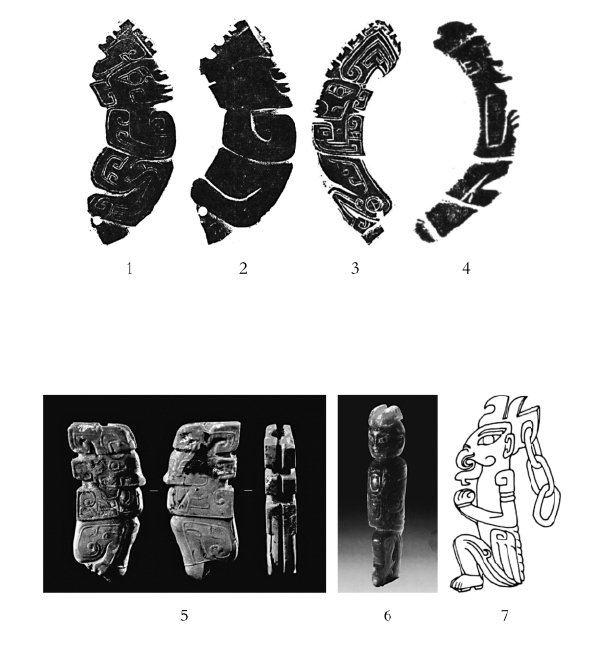

(3)秦汉片状玉人俑

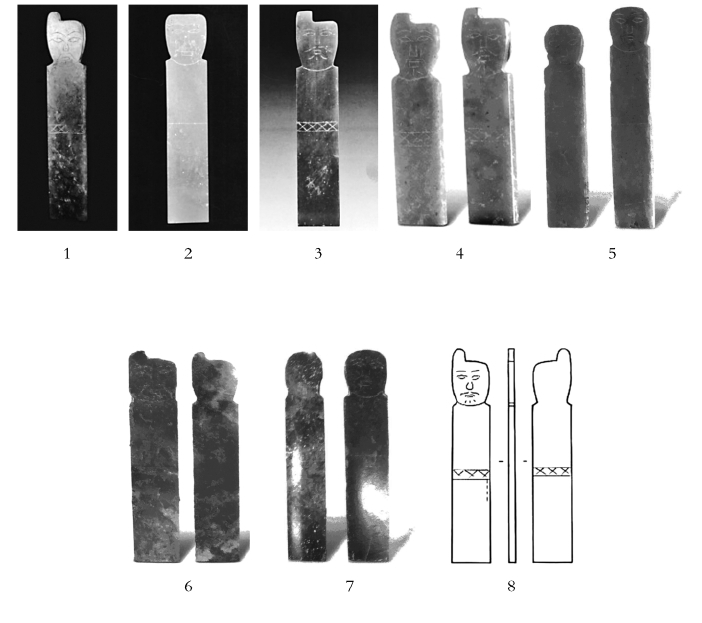

战国至秦汉时期的多个遗址中都出土了一种长条形片状玉人俑,据玉人俑的发型、服饰和五官刻画的对比可分为偏髻和无髻式。依照秦汉时期的发式资料,可以对玉人做出性别特征的区分:偏髻式玉人俑头顶左侧有发髻,面部为阴线勾勒的五官,一般唇上下会有胡须,身体中部有双面阴刻的一条带状十字交叉纹腰带,应是男性形象。无髻式玉人俑头顶无发髻,面部阴线勾勒五官,身体中部双面阴刻一单线纹,若参考西汉早中期中原妇女以头后挽髻为主,基本不见头顶梳髻的情况来看,无髻式玉人俑可能为女性。目前笔者收集到的这类玉人俑共有12件,偏髻式玉人俑7件,无髻式玉人俑5件。(图十四)

图十四 秦汉时期单性别型片状玉人俑

1.安徽寿县东淝河闸秦代偏髻式玉人俑

2—3.甘肃礼县鸾亭山遗址秦代无髻式玉人俑、偏髻式玉人俑

4—5.联志村战国晚期至秦代祭祀坑GW19偏髻式玉人俑、GW22无髻式玉人俑

6—7.卢家口村战国晚期至秦代祭祀坑GW20偏髻式玉人俑、GW21无髻式玉人俑

8.宝鸡凉泉西汉墓偏髻式玉人俑(标本M2:13)

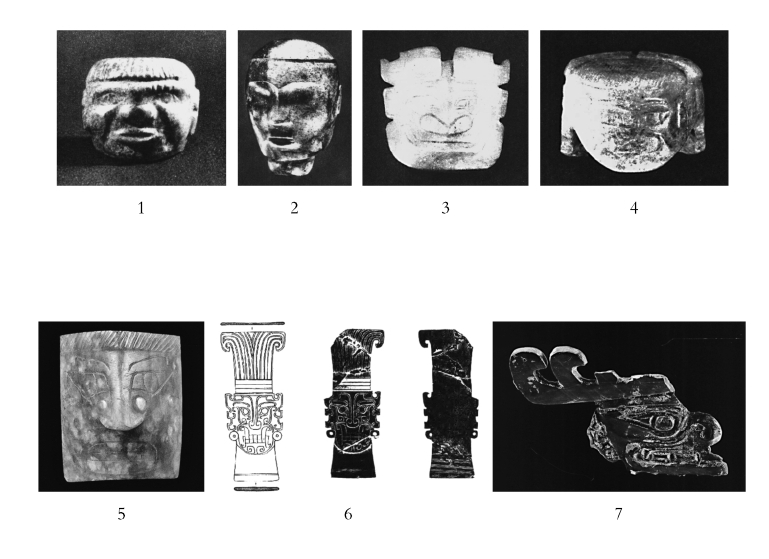

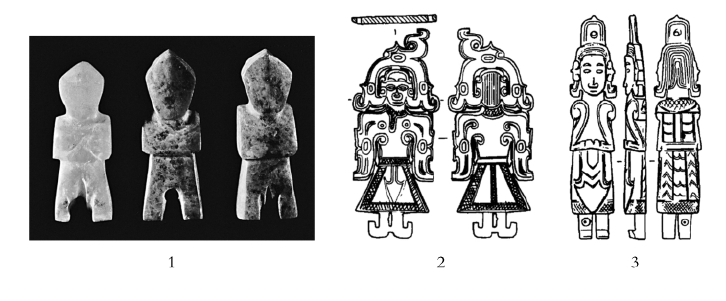

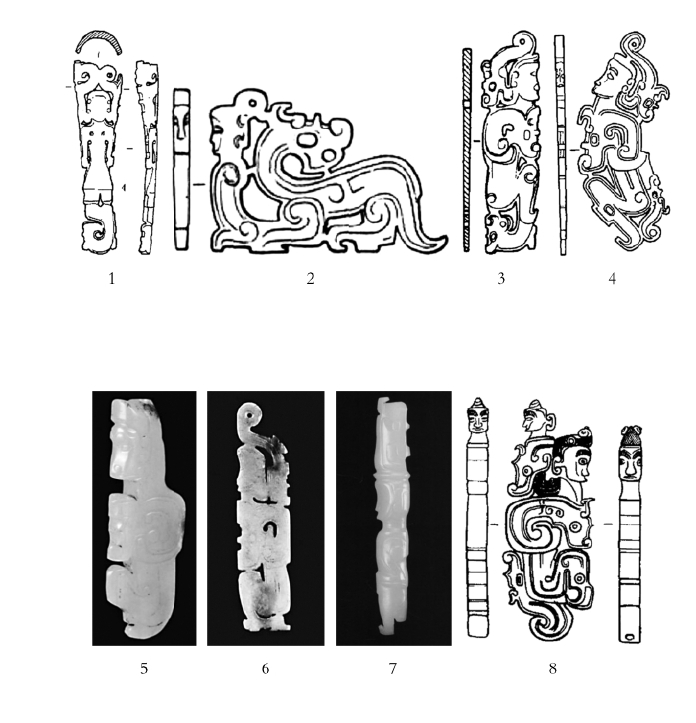

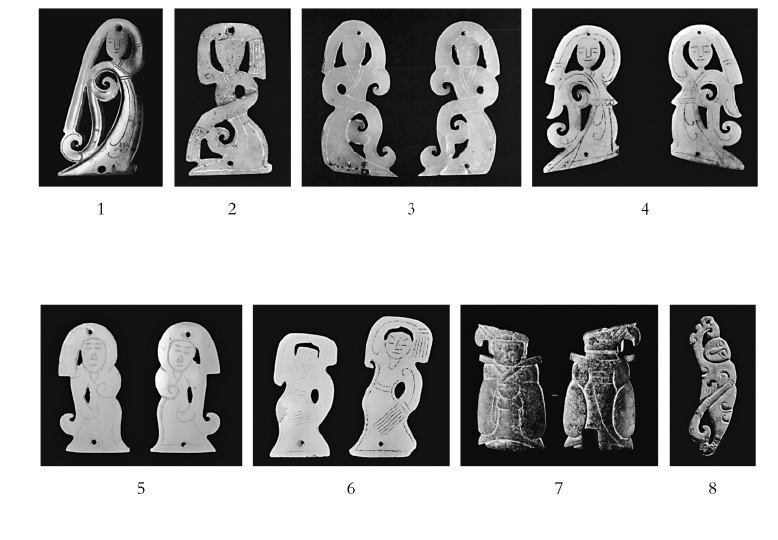

(4)汉代玉舞女

汉代玉舞女形象有固定模式,舞者着交领及地长裙,长袖飘飘,其中一臂上扬,高举过头,人像上多数有穿孔。笔者收集到的汉代玉舞女共26件。(图十五)

图十五 汉代单性别型玉舞女像

1.北京大葆台2号汉墓玉舞女 2.河北献县汉墓玉舞女 3.张家仲崮汉墓玉舞女

4.僖山汉墓玉舞女 5.安徽天长安乐北岗汉墓玉舞女 6.临泉西郊古城玉舞女

7.西汉石弓山崖墓玉舞女 8.唐山公社九里大队1号墓西汉玉舞女 9.妾莫书墓玉舞女

10.南昌汉墓玉舞女 11.广州凤凰岗玉舞女

12—16.西汉南越王墓玉舞女C137、C259、E135、E125、E158

17.西汉窦氏墓戴冠玉舞女 18.三桥镇汉墓玉舞女 19.东汉刘畅墓玉舞女

2.汉代其他单性别型玉人像

广州西村凤凰岗出土人形玉饰2件,呈跽坐状,平顶,脑后盘发,双手拢于胸前,《中国出土玉器全集》认为其似为女性形象(图十六:1—2)。河北满城中山靖王刘胜墓出土1件男性形象跽坐玉人(图十六:3),安徽全椒陈浅乡石庄汉墓出土2件,男女各一(图十六:4),江苏扬州甘泉东汉2号墓出土1件玉翁仲,是男性形象(图十六:5)。

图十六 汉代其他单性别型玉人像

1—2.广州凤凰岗人形玉饰 3.河北满城中山靖王刘胜墓男性跽坐玉人

4.安徽全椒县陈浅乡石庄汉墓玉人 5.江苏扬州甘泉东汉2号墓玉翁仲

前述列出的东汉之前玉人像共161个,从所属时期上来划分,属于新石器时代的有37个,商代22个,周代53个,秦代11个,汉代38个,数量对比是相对均衡的。(图表二)

图表二 东汉之前玉人像各时期数量比较

(一)玉人像性别表现的时代差异

首先,从数据统计结果来考察玉人像在性别表现上的时代差异。(表一、图表三、图表四)

表一 不同时期玉人像的性别表现数据统计

根据上表161个玉人中“无性别/性别模糊类”100个和“性别可辨别类”61个,各占总数的62%和38%,“无性别/性别模糊类”在总体数量比例上更大一些。

“无性别/性别模糊类”分为头像型、全身型、抽象型三种类型,数量比重较均衡,其中头像型共34个,属新石器时代的24个,占70. 6%,商代为7个,周代3个,秦汉时期暂未发现,头像型玉人像自新石器时代至汉代总体上呈减少趋势。全身型玉人像共31个,属新石器时代的为7个,商代6个,到周代增多到13个,汉代5个。抽象型玉人像共35个,新石器时代、商代、周代呈增加趋势,分别为3个、8个、24个,而秦汉时期降至0个。

“性别可辨别类”分为双性共存型和单性别型,分别为1个和60个。双性共存型仅在商代有1例,即出自殷墟妇好墓的双面玉人。60个表现单个性别的玉人像中主要是自周代开始出现,周、秦、汉分别是13、11和33个。这些单性别玉人像中,具男性特征的有14个,具女性特征的46个。其中,周代男性玉人1个,女性玉人12个,全部出自中山国墓;秦代男性玉人6个,女性玉人5个;汉代男性玉人4个,女性玉人29个。特别需要提到的是,秦汉时期片状玉人俑共有12个,男性形象7个,女性形象5个;汉代女性玉人形象中有26个是舞女形象,占所有汉代女性玉人的53%。

图表三 “无性别/性别模糊类”与“性别可辨别类”玉人像在不同时期数量对比

图表四 “无性别/性别模糊类”与“性别可辨别类”玉人像的不同组成

从总体数据看,无性别/性别模糊类玉人像主要存在于新石器时代至周代,至秦汉时期玉人像出现性别划分较明显的现象,且秦汉玉人性别形象出现了固定的模式,如片状玉人俑、玉舞女。

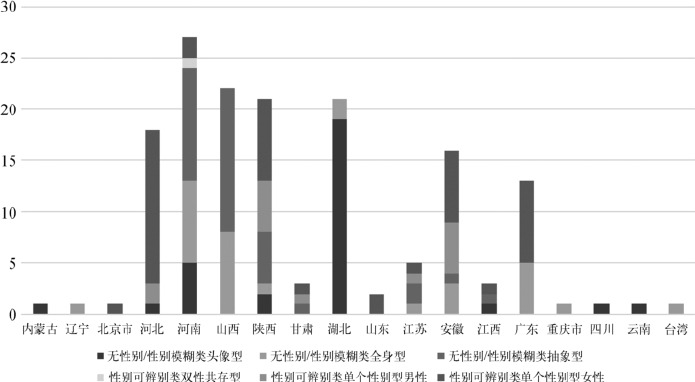

(二)玉人像性别表现的地域差异

尽管笔者认为在时间跨度较大的情况下,仅针对玉人像做地域上的差异统计可能并非必要,此处列出158件出土、有确切采集地点的玉人像的地域分布情况,权当参考(图表五)。

图表五 不同地域玉人像的性别表现数据统计图

据以上数据,目前所发现的玉人像比较集中在北方中原一带(河北、河南、陕西、山西),时间跨度较大,出土地点较分散,这与中国考古学一直以来比较重视中原地区的发掘有一定关系。湖北、安徽、广东地区发现的玉人像虽然在数量上不少,但基本都源自单一遗址,与中原地区出土玉人像的时空跨度明显不同。

(一)性别构建的混沌阶段

新石器时代的玉人像以头部、人面的刻画为重,与后代相比,性别作为社会身份的重要标识尚未定型。头像型人像在史前时期是普遍存在的,石雕、陶塑等遗物并不少见。到商代,对人头的重视仍在延续,除了在玉器上有所反映,在青铜器上也是如此,例如殷墟妇好墓大型铜钺上的人头像、湖南宁乡商大禾人面方鼎、广汉三星堆祭祀坑青铜人面等。周代的三件头像型玉人像中,张家坡17号西周墓玉人头像和黄君孟墓玉人头像(G2:27B107)这两件类似于石家河玉人像风格,加之周代的玉人像风格大体上已转变成对人物全身型和抽象风格的刻画,笔者倾向于认为这两件玉人头像是石家河文化的遗物,被后人所继承。因此,仅刻画头部的玉人像可能在商代之后就渐渐不再受到重视,这既是审美的变化,也可能是社会意识形态上的转向。

从性别角度来看,只关注头部刻画很难表现出人体的生理差异,性别分野被弱化,意味着对身体性别的认知有别于后代的性别二元对立。确立两性刻板印象应是一个漫长的构建过程,也许早期人类弱化性别、模糊性别或者根本无意刻画性别的现象可以被理解为性别构建的混沌阶段。

(二)身份构建与物化

性别可辨别类玉人像主要是从商代开始出现的,但在商代有且仅有一例,且是双性共存形态。一件器物上同时出现男女两性特征较为罕见,该双面玉人的制作者有意强调了两性生理差异,并巧妙地安排成正反两面,不管是否有其寓意,至少记录了当时人们对于自身生理性别的差异有明确认知,这是性别构建中极其重要的一环。但确认生理差异并不代表两性的地位、权力、分工就此确定下来,把身体的差别放大并制度化成社会规范仍需要一个建构的过程,所以性别的构建也是身份的构建。

“物化”是身份构建的产物。“物化女性”一词想必大家都不陌生,这是当今社会中谈及性别歧视时比较常见的一个词语,所说的是现代社会中所存在的两性不平等标准,女性被当作物品来看待的一种思想,既包括男性对女性的物化,也包括女性的自我物化,这可以说是男权意识形态下必然的产物,但这仅仅是性别问题中的一个部分,也不能涵盖本文所讲的“物化”的含义。“物化”的概念是很广泛的,在哲学上有其丰富的内涵和界定范畴,而本文所说的“物化”,主要是指剥夺人的主观意志,将“人”(包括身体、生命、社会角色、权力、财富和性别等)当作物品。

如何来理解物化与性别的关系?在此笔者将从几个不同层面来解释。

第一,人的身体和生命被物化。殷商时期大规模的人殉现象就是最好的诠释材料。以祭祀或宗教为目的剥夺他者生命的行为中,他者的身体和生命被当作祭品而物化。“人”被作为祭品的决定因素往往是其身份,比如是战俘、墓主妻妾、近臣等,而性别与这些身份的形成有关系。

第二,人的形象被物化。这一层面正是本文着墨最多之处,玉人像即是将人类的形象以玉石为媒介实现物质化再现,并赋予这些人形物化产物一定的意义,甚至是进一步抽象化、符号化,性别在这一过程中时而强化时而弱化。

第三,人的社会身份与社会分工被物化。秦汉玉人像有性别划分明显的固定模式,如片状玉人俑、玉舞女。12件片状玉人俑中只有1件是出自西汉墓,其他全部出自秦墓,考虑到秦代国祚较短,出土片状玉人俑的数量、地点和频率说明这一现象不是偶然,应是秦代以前产生的在各地已有所普及的观念体现。玉舞女在汉代墓葬中的普遍出现,且形制上的雷同,既说明了“舞女”在汉代的普遍存在,也说明某种程度上“女性”与“舞蹈”“娱乐”互相结合的形象已固化。考古发现中还有其他的证据,比如秦始皇陵兵马俑、汉代墓葬中的陪葬俑,均显示出当时社会中生理性别与社会身份、职业挂钩的迹象,是人被功能化的表现,反映社会现实中逐渐固化的性别刻板印象。

性别并不是一个简单的两性差异的问题,从上述型式分析中即可得知二元对立的性别分类无法适用于所有玉人像。最初的人是没有社会属性的,一旦将人放置到社会中,性别、身份、权力就产生并且交织在了一起。事实上,对性别的理解也一直处于一个不断拓展的过程中,从强调男女性生物学差异的性别角色理论走向强调文化境遇造成差异的社会性别理论,社会性别理论又从单一走向了多元,在后现代主义思潮的影响下反思主体建构问题,探讨了性别建构的成因、性别身份认同和自我表述,逐渐超越了传统的生理性别的理解。

无性别或性别模糊化是一个非常重要的现象,这反映了人的认知上的不同。在一个性别模糊化或者并不以生理性别作为区分人类的首要标准的社会文化中,人们看到一个人或要描述一个人时,是以这是一个“人”为前提,而不是像性别印象固化之后的认知:这是一个“男性”人类或“女性”人类。

先民在自我认知的探索中,可能经历了一个从“人”到“有生理性别的人”“生理性别与社会身份挂钩的人”的构建过程,这种过程不一定是单向线性发展的。我们不能将史前社会意识同一化,而且必须承认从玉人像的型式演变只能推测出当时社会中某一部分人的价值取向。同时,不同地域的各个不同的文化之间,对性别的构建也不相同,笔者更倾向于史前存在一个多元的性别认知构建过程。到了商周,性别的构建似乎仍是复杂的,既与生理差异有关系,又不全然以生理差异为标准。但从西周晚期开始,随着礼制的逐步确立,两性的基本社会定位开始成型,女性整体地位下降,男性集团内部也有等级划分,同时出现了一系列人兽混合的抽象形象却又弱化了性别意识,与当时社会中壁垒逐渐分明的两性地位形成了反差。无论如何,在秦汉时期两性生理差异社会化、标准化的性别构建基本定型,两性角色的性别印象固化了。

关于古代社会的性别问题笔者仍旧感到困惑,但性别考古学,或者应该扩大理解为身份考古学,提供的是一种解构的视角,让我们不断反思,去重读已有的材料和发现未知的世界。从性别出发,最后消解性别,以更多元的态度从不同维度获取材料,以期解读出更多信息,这是笔者对性别和如何运用性别考古学的理解。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。