要点 曾认为他汀具有许多降胆固醇以外的神奇作用,并可产生诸多方面的临床效益,将其视为“神药”。实际上,他汀只是一类降胆固醇药物,仅能防治ASCVD。所以,要客观正确地评估他汀,将其从“神坛”上请下来。

从1994年4S研究结果揭晓至今,他汀类药物的辉煌已经持续20余年,一个又一个临床研究证据不断证实着他汀降低胆固醇和改善临床预后的作用。期间,无数新型降胆固醇药物想要取代和抗衡他汀,均以失败告终。这反过来更加巩固了他汀在动脉粥样硬化性心血管疾病(ASCVD)的一级预防和二级预防中的基石地位。

由于他汀在临床上产生了神奇的疗效,有人认为这类药物除了降低胆固醇外,还存在其他的作用以降低心血管风险,比如抗炎、抗血小板聚集、改善内皮细胞功能以及预防心肌损伤等,即所谓的他汀多效性。而在诸多细胞和动物实验中,确实观察到他汀具有降胆固醇外作用。与此同时,一些小样本临床研究数据,也支持他汀的降胆固醇外作用。在这些临床研究中,在他汀基础上添加其他降胆固醇药物,虽然进一步降低了胆固醇水平,但是并没有进一步降低心血管风险。因此,有些降胆固醇指南针对ASCVD或心血管疾病危险患者仅推荐使用他汀治疗,甚至剂量和强度越大越好,把他汀置于“神药”的地位。但是,他汀的降胆固醇外作用是否具有临床意义,仍然需要大规模临床试验来证实。然而,当人们针对他汀防治慢性心力衰竭,抗心律失常,延缓老年性心脏瓣膜病变,防治肾功能损伤等情况开展临床研究时,均未能获得确切的临床获益。

曾有学者设计了普伐他汀或阿托伐他汀评估和感染——心肌梗死溶栓22(PROVE-IT)研究。研究者原本想试图证明,他汀类药物所获得的心血管临床益处很可能来源于其抗炎作用,而非来源于其降低胆固醇作用。研究的基本思路是,急性冠状动脉综合征(ACS)大多是因动脉粥样斑块破裂,引发冠状动脉内血栓,造成急性心肌缺血所致。而斑块破裂很可能是由炎症反应诱发的,因此推测他汀使急性冠状动脉综合征患者获益,是因其发挥了抗炎作用。于是,研究者观察了4162例在10天内发生急性冠状动脉综合征的住院患者,随机予以普伐他汀或阿托伐他汀治疗。之前的基础研究、体外试验或临床观察结果似乎都提示,普伐他汀具有良好的抗炎作用。所以,研究者决定采用普伐他汀组治疗剂量为40 mg/d。由于普伐他汀这种治疗方案降低胆固醇的疗效仅相当于阿托伐他汀10 mg/d,因此研究者进一步决定采用相当于8倍剂量的药物作为对照,即阿托伐他汀治疗剂量为80 mg/d,平均随访24个月。预期结果是两种治疗方案的临床疗效相同。然而实际情况是,研究结束时,阿托伐他汀组患者低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)中位数降至1.6 mmol/L(62 mg/dL),普伐他汀组患者LDL-C中位数降低至2.46 mmol/L(95 mg/dL);阿托伐他汀组患者中全因死亡、心肌梗死、需要住院治疗的不稳定型心绞痛、血运重建术和卒中风险较普伐他汀组降低16%。该研究结果表明,对于近期发生急性冠状动脉综合征的患者,与常规降胆固醇方案相比较,他汀大幅度降低胆固醇的方案将更有助于防止心脏死亡和主要心血管事件的发生,并提示这类患者可从早期持续降低LDL-C水平(低于当前指南建议的目标值)中获得更大的益处,明确了强化降低LDL-C的优越性,否定了普伐他汀抗炎作用的心血管获益。有趣的是,该项临床研究的赞助者为生产和销售普伐他汀的公司,虽然花费了大量财力资源,未能获得对本公司产品促销有利的证据,为他人做嫁衣,但对客观认识他汀类药物的药理作用和产生临床获益的机制做出了巨大的贡献。当然,该项研究结果也并不会降低人们对普伐他汀的评价,而是进一步验证了他汀只是通过降低胆固醇而发挥其临床疗效。另外,PROVE-IT研究亚组分析显示在基线LDL-C<3.2 mmol/L(125 mg/dL)患者中,高强度他汀治疗并未能带来进一步获益。这提示我们在基线较低的患者中,通过他汀增加剂量的方法所带来的LDL-C降低幅度有限,不足以产生足够大的获益。

2004年意大利学者首次观察到,经皮冠状动脉介入治疗(PCI)术前给予患者阿托伐他汀“预处理”可减少心肌损伤。并连续报道了阿托伐他汀减少血管成形围术期心肌损伤-1(ARMYDA-1)、ACS患者血管成形术应用阿托伐他汀减少心肌损伤的研究(ARMYDA-ACS)和长期他汀治疗的PCT患者再应用阿托伐他汀的疗效研究(ARMYDA-RECAPTURE)等一系列研究结果。随后,数项类似临床研究,比如预防或限制事件的新途径研究Ⅱ(NAPLESⅡ),也相继发表。多数获得相似临床结果——PCI术前使用大剂量他汀可以减少心肌损伤和术后的心脏事件。但是,由于这些研究均为小样本(入选患者例数均未超过1000例)、单中心研究,所获结果可靠性不大。为此,另有学者对21项观察研究进行荟萃分析,结果显示PCI术前应用他汀类药物使术后心肌梗死、心房颤动和死亡的发生率降低。学者还采用了看似严格的纳入标准,选择13项随机对照研究结果进行分析,共计受试者3341例,其中1692例PCI术前接受高剂量他汀,其余1649例不接受他汀或仅接受小剂量他汀。主要评估PCI围术期心肌梗死发生率[定义为PCI术后肌酸激酶同工酶(CK-MB)≥正常上限的3倍],30天主要不良心脏事件(包括全因死亡,心肌梗死,靶血管血运重建)发生率。结果表明,与对照组比较,高剂量他汀组PCI围术期心肌梗死发生危险降低44%(11.9%比7.0%),高剂量他汀组30天主要心血管事件发生危险降低44%(12.6%比7.4%)。由于该结果来源于荟萃分析,似乎可以考虑将大剂量他汀作为PCI术前常规治疗策略。

但是,作为临床医生,我们应理性对待和思考这种所谓“常规治疗策略”。通过检索文献并了解相关临床研究设计及基本信息,我们能够发现这类研究的局限性显而易见:首先,几乎所有的相关临床研究都由单中心完成,既没有独立的安全数据管理委员会,也没有独立的统计分析小组。其次,每项相关临床研究的观察人数都明显偏少,最大研究的样本量也只有数百例,大多数研究仅数十例。最后,这些临床研究所采用的主要观察指标为PCI术后心肌损伤,表现为心肌损伤标志物CK-MB和(或)肌钙蛋白(cTn)升高,其发生率高达30%~40%。但在临床实践中,PCI术后心肌损伤发生率不可能如此之高。至于临床主要终点(全因死亡、心肌梗死、需要住院治疗的不稳定型心绞痛、30日后血运重建、卒中)在PCI术后30日内也不可能有研究数据那么高。否则,如此“危险”的PCI术就不可能像现在这样得到广泛地推广应用。在人们逐渐接受和认可循证医学的今天,对临床研究所获数据的可靠性、临床意义和证据强度,必须有严格评定标准。显然,现有大剂量他汀应用于PCI围术期的临床研究结果,尚未形成足够可信和可靠的证据,用以改变目前临床实践的策略,充其量也只能是为今后进行相关内容的大规模临床试验提供思路。

为了验证他汀类药物的降胆固醇外作用,我国陆续进行了三项针对中国人的临床研究:强化他汀治疗在中国择期PCI干预的冠心病患者中的应用(ISCAP)研究,亚洲急性冠状动脉综合征患者立普妥预处理(ALPACS)研究,以及中国急性冠状动脉综合征患者强化降脂干预(CHILLAS)研究。分别观察PCI术前强化他汀治疗,或急性冠状动脉综合征患者予以大剂量他汀是否更获益。

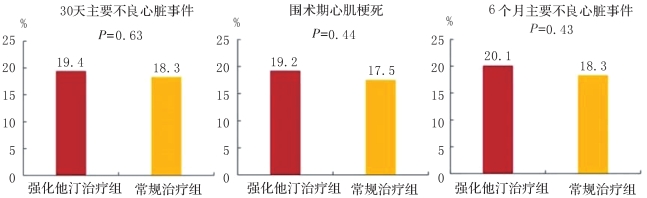

ISCAP研究是一项多中心、随机、对照研究,入选1202例拟行择期PCI治疗的冠心病患者,随机接受强化他汀治疗(阿托伐他汀80 mg/d×2 d或其他等效他汀)或常规他汀治疗(阿托伐他汀20 mg/d或其他等效他汀)后行PCI术,术后强化他汀治疗组继续予以阿托伐他汀40 mg/d,常规他汀治疗组予以阿托伐他汀20 mg/d。研究主要终点是包括心源性死亡、非致死性心肌梗死、靶血管再次血运重建在内的主要不良心脏事件(MACE)。随访30天后,强化他汀治疗组与常规他汀治疗组之间MACE发生率无显著差异。随访6个月时,二者还是无差异(图26-1)。此外,强化他汀治疗组也没有比常规他汀治疗组更为显著降低对比剂肾病的发生率。这表明择期行PCI的中国患者,与常规他汀治疗相比,连续强化阿托伐他汀治疗并未改善临床转归。

(https://www.xing528.com)

(https://www.xing528.com)

图26-1 ISCAP研究主要和次要终点结果

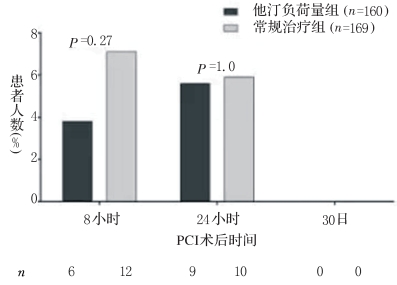

ALPACS研究是一项前瞻性、多中心、随机、开放性研究,入选亚洲350例均接受阿托伐他汀40 mg/d初始治疗且计划接受PCI术的非ST段抬高型急性冠状动脉综合征(NSTE-ACS)患者(中韩两国26个临床中心,中国12个,韩国14个),随机分为他汀负荷量组和常规治疗组(每组>158例)。他汀负荷量组在常规治疗基础上,于PCI术前12小时给予80 mg阿托伐他汀,术前2小时再给予40 mg阿托伐他汀。主要研究终点是:PCI术后30天内MACE发生率(死亡、心肌梗死、靶血管再次血运重建)。次要研究终点:PCI术后8小时、24小时MACE事件,8小时、24小时和30天心肌酶升高[CK-MB,肌红蛋白(Myo),肌钙蛋白I(cTnI)>正常值上限(ULN)],C反应蛋白(CRP)变化。结果显示,对于NSTE-ACS患者,在PCI前12小时和2小时再给予阿托伐他汀负荷剂量80 mg和20 mg,无获得明显心血管益处(图26-2)。他汀负荷量组30天时MACE发生率为15%,而在常规治疗组为16%,两组之间围手术期心肌梗死发生率也没有明显区别。进一步分析次要研究终点显示,在PCI后8小时,他汀负荷量组CK-MB升高≥3倍的比例为3.82%,24小时的比例为7.64%,而常规治疗组两个时间段的比例分别为7.22%和9.47%(图26-3)。两组之间Myo、cTnI以及CRP也无明显差异。这表明对于行PCI术的亚洲NSTE-ACS患者,与常规他汀治疗相比,术前强化阿托伐他汀治疗并不能获取额外的心血管益处。

图26-2 全分析集(FAS)结果所显示的PCI术后30天主要不良心脏事件Kaplan-Meier生存曲线

图26-3 肌酸激酶同工酶升高至正常上限值3倍以上的患者比例(FAS分析结果)

CHILLAS研究是一项多中心、随机、开放、对照设计研究。在中国20个临床中心入选1355例ACS患者,平均LDL-C为2.7 mmol/L(105 mg/dL)。随机给予常规治疗组(阿托伐他汀10 mg/d或其他等效他汀,675例)和强化治疗组[采用LDL-C达标治疗策略,阿托伐他汀20 mg/d或40 mg/d(或其他等效他汀,680例),使LDL-C降至<1.8 mmol/L或LDL-C降至≥40%;若增加阿托伐他汀剂量至40 mg/d,LDL-C仍未达到上述标准,则维持阿托伐他汀40 mg/d的剂量],两组患者的基线特征相似。随访期2年。该研究的一级复合临床终点包括心脏性死亡、非致死性心肌梗死、再次血运重建、缺血性卒中、因不稳定型心绞痛或严重心力衰竭住院治疗。在3个月时,常规治疗组LDL-C降低了20.2%,强化治疗组降低了26.6%。但是,尽管强化治疗组多降低了6.4%的LDL-C,在2年随访时,常规治疗组有3.9%患者发生终点事件,强化治疗组有5.5%患者发生终点事件,两组之间没有显著差异。研究中两组患者高敏CRP的下降也没有差别。这表明对于中国ACS患者,与常规他汀治疗相比,强化他汀治疗也不能获取额外的心血管益处。

ISCAP、ALPACS和CHILLAS这三项临床研究结果,均否定了他汀类药物的降胆固醇外作用。再结合之前提到的PROVE-IT研究,我们应当清醒地认识到,他汀只是一类降胆固醇药物,它产生心血管疗效的主要机制仍然是其降胆固醇作用。所以,应当将他汀从“神坛”上请下来,回归其降低血胆固醇的本来面目。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。