(一)教师的变化

通过课题研究,全组教师全员参与研究,对学生习作现状、习作心理特点、当前习作课堂教学背景进行了细致、针对性的分析,再次研读《语文课程标准》,明确课标第一、二学段写话和习作的要求。在此基础上,对北师大版本小学语文教材结构所呈现中低段的写话习作训练进行系统化、序列化的梳理。通过这样不断地学习、实践、反思、提炼,教师们对“基于教材结构的作文衔接教学”的认识不断提高,课堂教学得以改善,教学效果得以好转,在提高了教师理论认识和专业化水平的同时,增强了教师个人科研意识。

青年教师张熹执教二年级,看着学生的写话片段,开心地说:“在教学中运用先摘抄后仿写的方法,就像给了学生一个模子,在看图写话和日记中用这一个个模子来灵活组合,还真是能巧妙表达自己的想法,真的很实用。”

三年级的罗燕老师也由衷地说:“以前学过了一篇篇文质兼美的课文,孩子们还是会有遗忘。现在我们先这样梳理出文章的结构,归类学习,由读迁移到写,帮助学生记住一个个开头、结尾、过渡等的范例,既不会遗忘课文,也学会了布局谋篇。”

(二)学生的变化

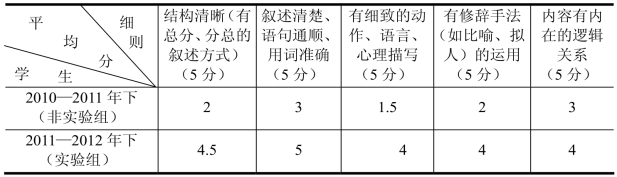

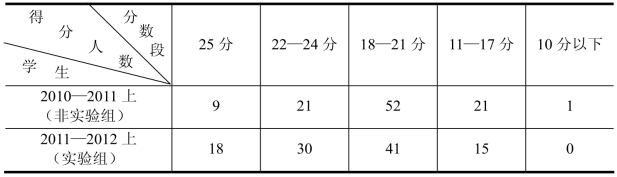

在课题研究的有力推动下,参与实验研究的学生在老师的指导下,通过对优美句子、特殊句式、片段以及文章结构、表达方法的仿写训练,获得写作方法和技巧,完成由写作知识到写作技能的转化。从表1终结性的检测作文评分细则得分情况和表2学生作文得分数段人数(抽样104人)可看出,到三年级下期,参与实验研究的学生与没进行对照研究的学生比较,习作目的更明确,技巧运用更自由,具备写成篇的习作能力。(https://www.xing528.com)

表1 2011—2012学年度下期三年级终结性评价语文习作得分对照表

表2 2011—2012学年度下期三年级终结性评价语文习作得分分数段对照

同时,经过对照比较,参与实验研究比没有参加实验研究的三年级学生有较强的独立习作意识和表现欲望,习作不再像以往无话可说,无从下笔,不再“谈文色变”了,消除习作的畏难情绪。并且多数学生学会能留心周围事物,关注现实,热爱生活,想说想写,愿说乐写,乐于书面表达,通过语言文字表达真情实感。愿意将自己的习作读给他人听,能与他人分享习作的快乐。这样良好的写作动机、情感和行为有助于习作习惯的养成。因此,可以看出课题研究在提高学生习作兴趣和增强表达的自信心等方面有显著的成效。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。