表2 卡斯科奎姆地区居民的年龄与身份[400]

[1]选自《社会学年鉴》(第Ⅸ卷,1904—1905年),合作者是H·伯夏。

[2]参见《社会学年鉴》,涂尔干的注释,Ⅱ,第520页起,还有以后各期的《年鉴》(第六部分)。

[3]我们用人群(population)一词,是因为没有更好的词。实际上,各个爱斯基摩人的部落都没有明确的范围,甚至从没有过任何民族的胚芽,因而用民族一词来谈论它们是完全不准确的。但是,认为在这个人数不多的群体的各部落之间(我们估计它们的人数接近60000,参见H·林克:“爱斯基摩人的部落:它们的分布与特点”,载《有关格陵兰岛的出版物》,Ⅺ,Ⅰ,第31页起,而且所提供的各种数据也不是后来的研究捏造的)的各种差异是与把其他原始人群的各个部落区分开来的差异相同的,也是完全不正确的。这整个文明以及种族在此具有高度的统一性。关于种族的统一性,参见林克:同前引,第8页起,还有巴恩森的《民族志》,哥本哈根,1894年,Ⅰ,第233页。关于语言的统一性,参见林克:同前引,以及该书第Ⅱ卷,第6页起。(当然,我们并不同意林克的所有假说。)还有W·塔尔比策尔先生的优秀著作:“关于爱斯基摩人语言的语音学研究”,载《有关格陵兰岛的出版物》,vol.ⅩⅩⅩⅠ,哥本哈根,1904年,第225页起。这种统一性是一个为最早的一批探险家所知晓的事实,而且,它是弗兰克林及其后继者们立论的基础。参见弗兰克林:《记对极地海岸的探险》,伦敦,默里,1823年,第43页;米尔申:《旅行日记》,第37、42页;马卡姆:《北极论文》,第151页。关于物质境遇与道德境遇的统一性,参见默多克:《巴罗海角的爱斯基摩人》,载《美国民族学部第10次年报》,极有教益。还有H·P·斯蒂斯比:《论爱斯基摩人的文化起源:民族志的与人类地理学的研究》(哥本哈根,1905年),它专门研究了物质文明,而且极好地展示了我们现在所要提出的这个事实。一些专门的民族志研究还是有说服力的;它们包括:O·梅森先生的研究,参见本书;默多克:《爱斯基摩人的各种弓箭形式:自然主义者》,Ⅷ,特别是第869页,“对爱斯基摩人的弓箭的研究”,载《美国国家博物馆报告》,1884年,Ⅱ,第307—316页;林克与博厄斯:“论各种传说”,载《美洲民间传说杂志》,Ⅱ,第122页起。《爱斯基摩人的民间传说》,同前引,第ⅩⅤⅡ卷,第1—14页;参见“巴芬岛的爱斯基摩人”,载《美国自然史博物馆通报》,ⅩⅤ,Ⅰ,1901年,第355页起。爱斯基摩人的各个不同的群体有着唯一一种神话学、技术、社会组织与语言;在语言方面,只存在各种不同的方言,至于其余的集体特征,只有实践方式上的不同。现在这个研究工作还是旨在提示它们只有一种形态学。因此,这种比较与概括是极其方便的与有根据的。

[4]参见本书。

[5]在此,我们无法清点出这些爱斯基摩人社会的名字。我们仅指出主要的工作集中在该问题的地理术语方面。从阿拉斯加开始,参见达尔:《阿拉斯加和勒苏斯岛屿》,1872年,Ⅰ,第180页起,和《北美人类学论集》,Ⅰ,第1—8页;参见后面所引的波特、韦尔斯和凯利的著作,参见珀蒂托:“论赤格利特的爱斯基摩人”,巴黎,1872年,第Ⅲ起,博厄斯:“中部爱斯基摩人”,载《美洲民族学部第6次年报》,第414页起。正如我们将看到的,拉布拉多和格陵兰岛的不同团体不像具有部落名称(参见本书)。最好的、最明确的地图是M·塔尔比策尔制作的,参见“语音学研究”,载Meddel.Grl.ⅩⅩⅩⅠ。

[6]我们知道,这门学科的奠基者是拉策尔先生,他的主要著作有:《人类地理学》,第1部分,第2版,1899年,第2部分,第1版,1891年;《政治地理学》,1897年;还有其他一些带有相同思想的著作,参见《社会学年鉴》,Ⅱ,第522页;Ⅲ,第550页;ⅠⅤ,第565页,等等;Ⅵ,第539页起,Ⅷ,第612、620页。(参见拉策尔撰写的一篇概要,载《社会学年鉴》,Ⅲ,第9页。)我们在《人类地理学》(Ⅰ2,第579页起)中发现一份有关1899年前这些研究的详细目录;还有《地理学年鉴书目》人文地理学一栏中的连续书目。近来这一学派的最重要的研究是维达尔·德拉布拉什、德马托纳、布隆涅、德芒容先生等法国学派成员的工作。(参见维达尔·德拉布拉什的“人文地理学及其与生命地理学的关系,”载《综合历史评论》,Ⅲ,1903年,第219—240页。)

[7]当然,我们不能在一个同样简短的报告中分析那些还没有归类的、接近社会学而非地理学的研究,因为它们只是历史地理学的研究,而且属于对社会史的地理哲学的思考。如拉姆齐先生的研究:“决定历史与宗教的地理条件”,载《地理学杂志》,1902年,第257页起; 麦金德先生的研究:“历史的地理轴心”,载《地理学杂志》,1904年,第421页起;特别是维达尔·德拉布拉什:《法国地理图表》,参见“瓦歇先生的书评”,载《社会学年鉴》,ⅤⅢ,第613页。我们同样没有分析美国民族志学者提出的某些草案,它们还是比较接近我们这里所要讨论的对象。这尤其是要提示物理环境对社会生活(特别是技术的与宗教的生活)的直接影响;特别参见马克·吉、梅森与其他人的忠告,载《美国国家博物馆报告》,1895年,第741页起。

[8]对于这个惯例来说,这个学派的最后一位地理学家是唯一的例外,他就是德芒容先生,他认为(参见《庇卡底平原》,巴黎,1905年,第455—456页),土地是通过社会的中介来影响人的。这样,他就得出了我们的理论,或者说,我们必须把我们与他的理论联系起来,尽管他并不总是应用它。有一种比较会让我们很好地理解它。戴维先生在一篇严谨的论文“地理学的图式”(载《地理学杂志》,ⅩⅩⅡ,1903年,第413页起)中认为地理学是对土地承载的人类生活的解释。他试图用一种有趣的图式描绘地理学旨在勾勒的各种关系线,以及这些线条穿越的平面。我们认为,具体来说,这些平面之一总是社会,而且正是在穿越社会的同时,地理条件会通过社会整体影响到个人。

[9]这是拉策尔的“人类地理学”第1卷(该书两卷中最有社会学味道的一卷)的计划。参见《社会学年鉴》,Ⅲ,拉策尔本人的概要。

[10]因此,在默尔特与摩泽尔,人口的增长不仅是因为那儿有矿产、河渠等,而且还是因为发现了处理黄铁矿的技术,以及贸易保护主义。

[11]为了很好地理解我们的观点,对最近研究的批评对我们来说自然是必要的。我们认为,形态学现象的各种影响不仅限于某些法律现象,比如布隆涅先生指出的有关水利规章与灌溉法的现象,而且还扩展到社会生理学的最高级的领域里(参见涂尔干:《社会分工论》,第2版,第252页起;涂尔干与莫斯:“论几种原始的分类形式”,载《社会学年鉴》,Ⅵ,第75页起)。而且,正是借助于各种生理学现象,或者因为这些现象的缺席,各种土地因素产生了它们的影响。因此,当我们像德马托纳先生那样,把游牧生活与大草原联结在一起(参见“上尼罗河的各族人民”,载《地理学年鉴》,1896年)时,我们忘了尼罗河大草原部分是可以耕作的,而且正是因为没有任何农业技术,才使得一些民族得以维持一种游牧生活。

[12]哥本哈根,萨尔蒙森,1905年。

[14]“爱斯基摩人的移民”,载《地理学杂志》,Ⅰ,1895年,第302—332页。这本著作尤其讨论的是亚洲的来源以及适应地理环境的问题。这位作者还在《极地研究》(莱比锡,1902年)中说明了前一本著作。

[15]“爱斯基摩人是怎样散布到美洲北极的”,载《柏林地理学协会杂志》,1893年。

[16]《格陵兰岛的爱斯基摩人》,载《自然》,1898年。

[17]《爱斯基摩人的迁徙,Petermanns Mittheilungen》1903年,第75—79页。伊萨克森队长有着通过自己对德冯北部地区的探险来表明与提示有关西方格陵兰岛的移民的最可能的假说的长处。参见斯韦德鲁普:《新国度》,1904年,Ⅱ,第275页,《新界》,Ⅱ,第212页。

[18]“爱斯基摩人的迁徙,北极人类学的一章”,载《帕维自然科学与数学物理杂志》,Ⅳ,1903年,第28页。参见“书评”,载《地理学杂志》,1904年,XXIII,第392页。福斯蒂尼先生很有根据地把爱斯基摩人分成两个分支,一个是西南支,另一个是北支,它们在阿拉斯加的诺姆角周围分开。

[19]O·梅森:“原始旅行与运输”,载《美国国家博物馆报告》(史密斯研究所),1896年。

[20]这里,列出一个我们所使用的主要著作的书目概要是有益的,这只是便于以后用缩写的方式引用它们。大家可以在皮林的《爱斯基摩语书目》(史密斯研究所,1893年)与斯蒂斯比的《论爱斯基摩人的文化起源》(第207页起)中发现最完备与详尽的书目。

最早一些有关格陵兰岛的著作都属最好的著作;其中有H·埃格德:《对古老的格陵兰岛的新考察》,哥本哈根,1741年(我们也查阅过以前的版本,但是我们用缩写“Perlus.”来表示的是这一著作),我们发现它有一本好的法译本,是由M.D.R.P.(Des Roches de Parthenay)出版社于1763年在日内瓦出版的,书名为:《对格陵兰岛的描述以及它的自然史》;D·克兰茨:《格陵兰岛的历史》,莱比锡-巴尔比,1745年(唯一不错的英译本数量很少,即《格陵兰岛的历史》,伦敦,1757年),讨论的是最南边的部落,构成了一个相对独立的资料来源;我们只引用第一个版本,并注明作者的名字。其次是林克的著作,除了已经引用过的著作外,还有《对格陵兰岛的地理学与统计学的描述》,哥本哈根,1852—1857年;《格陵兰岛人的历险与传说》,哥本哈根,1856,1871,英译本是《爱斯基摩人的传说与传统》,爱丁堡,1875年(=T.T.)。所有这些著作都与西格陵兰岛的爱斯基摩人有关。有关东爱斯基摩人的主要研究是霍尔姆的著作“昂马沙利克的民族学概论”,载《有关格陵兰岛的出版物》,1888年,卷X(=Holm.)。“有关格陵兰岛的地质学与地理学研究系列指南委员会”的全部出版物都是非常珍贵的;这个委员会乐于向我们提供一套这类出版物,在此我们向它的慷慨表示感谢(缩写为“Meddel.Grl”)。

关于拉布拉多半岛的爱斯基摩人,我们只有一些零散的资料,不值得在这里引用;唯一有关哈得孙海峡的爱斯基摩人的论文是L·M·特纳的“哈得孙海峡的爱斯基摩人”,载《美国民族学部第11次年报》(1889—1890年)(=Turner)。

关于中部的爱斯基摩人,最好的文献按日期先后是:W·E·帕里的《发现西北通道的第二次旅行的日记》,1821、1822、1823年,伦敦,1824年(=Parry)与G·F·莱昂的《在最近与帕里船长一起进行的发现之旅期间的莱昂船长的私人日记》,伦敦,1824年(=Lyon),这两个叙述特别针对的是连续两个冬季定居在伊格卢利克的部落。其次是霍尔(Hall)的文献,可惜的是它们靠不住,只有部分发表了,而且弄得很不好;还有施沃特卡探险的文献,尤其是克卢特沙克的叙述:《在爱斯基摩人中做一个爱斯基摩人》,维也纳,1881年(=Klutschak),最后是F·博厄斯的两本专论:“中部爱斯基摩人”,载《美国民族学部第6次年报》,1884—1885年(=C.E.),还有“巴芬岛与哈得孙海湾的爱斯基摩人”,载《美国自然历史博物馆通报》,ⅩⅤ,1,纽约,1901年(=E.B.L.)。

关于马更些河的爱斯基摩人,我们只有来自珀蒂托的零散消息与他的两本书,其中之一是《论赤格利特的爱斯基摩人》,巴黎,1872年(=Mon.)。

当涉及阿拉斯加时,这方面的出版物就非常丰富了。但是,最好的与我们将经常使用的是:默多克:“巴罗海角探险的民族学结果”,载《美国民族学部第9次年报》,1887—1888年(=Murdoch);纳尔逊的“白令海峡附近的爱斯基摩人”,载《美国民族学部第18次年报》,pt.Ⅰ,1899年(=Nelson)。

其他一些出版物也会陆续被引用。总之,如果不能说爱斯基摩人是我们了解得最好的各民族的大家庭,那么我们应该可以说在这一方面,我们使用的都是相对令人满意的专论汇编。

[21]关于古代爱斯基摩人文明的扩张,参见斯蒂斯比:同前引,第23页起,第50页起。已经被发现有人居住过的最远北极地区在北纬83°,靠近黑曾湖(T.de Grinnel),参见格里利:《三年的北极服务》,Ⅰ,第379—383页。所有的北方群岛已经有移民。马卡姆在《北极论集》(第140页起)中把被1875年之前的旅行家们观察到的废墟罗列了一个表。在南部,毗邻太平洋的极点是新界与新不伦瑞克。18世纪,爱斯基摩人经常在夏季里经过新界。参见卡特赖特:《有关交易与事件的日记》,纽瓦克,1792年,Ⅲ,第11页,帕卡德:《拉布拉多沿海地区》,第245页;克兰茨:《续篇》,巴尔比,1770年,第301—313页。另一方面,整个哈得孙海湾的南部似乎同样被爱斯基摩人定居过。参见A·多布斯:《有关毗邻哈得孙海湾的各地区的报告》,伦敦,1754年,第49页(据《法兰西》的说法)。至于太平洋,他们可能占据了美国海岸,直到斯蒂金河,参见达尔:“西北极的各部落”,载《北美民族学论集》,Ⅰ,1877年,第21页。具体说来,值得注意的是,甚至古代的这一巨大扩张也只是沿海岸进行的。

[22]关于伊塔部落,参见凯恩:《北极探险》(1853年,费城,1856年)、海斯:《一次北极航行》(伦敦,1860年)与《开放的极地海洋》(纽约,1867年,这是第二次游记)、贝塞尔斯:《美洲北极探险》(莱比锡,1875年,戴维编辑的霍尔日记的注释是毫无价值的),特别是皮尔里:《从大冰层向北》(纽约与伦敦,1879年,2卷),还有克罗伯:“史密斯海峡的爱斯基摩人”,载《美国自然史博物馆通报》(1896年,Ⅻ,第246页起);最近收到的克努德·拉斯马森先生的书《新人》(哥本哈根,1905年),给我们提供了一堆崭新的事实。

[23]特纳:同前引,第176页。

[24]卡蒂亚克岛。我们认为阿留申人形成了一个远离爱斯基摩人文明的分支,我们随后不把它考虑在内。同样,我们认为卡蒂亚克岛的居民卡尼亚格缪特人是混居的,参见皮纳尔特:“爱斯基摩人与考罗歇人”,载《人类学杂志》,1873年,第12页起。

[25]关于东海角的尤伊特人和尤因人,人们通常把他们与半岛上的楚克奇人混为一谈,参见努登舍尔德:《织女星游记》(法译本,Ⅱ,第22页起);克劳泽(修士):《地理图片》(地理协会,汉堡,1884年,Ⅲ)。

[26]找不到哪个地方曾好好地罗列出这些部落;但是我们可以根据波特及其统计者舒尔茨与伍尔夫的描述来罗列一下;参见波特:《关于阿拉斯加的人口与资源的报告》,载《美国第11次人口普查》,1890年,华盛顿,1893年,第99—152页,第166页起。彼特罗夫在《关于阿拉斯加的人口等的报告》(载《美国第10次人口普查》,1880年,华盛顿,1884年,第121页)中把科帕格缪特人的部落描述成在科策布海峡与科尔维尔之间的内地居民,这个部落纯粹是一个虚构,参见默多克:第47页,注释7;参见斯蒂斯比:《论爱斯基摩人的文化起源》第120页;这一混淆可以用以下事实来说明,即人们可能会把科瓦格缪特人与努纳塔格缪特人混同起来,后者是一个混居的部落,近来成功地把它的旅行从科策布海峡的北岸延伸到北冰洋的岸边。参见韦尔斯/凯利:《英语-爱斯基摩语与爱斯基摩语-英语词汇》(教育部,Gir,n°2,1890年,n°165),华盛顿,1890年,关于诺亚塔格缪特人(森林地区的人),第14页,参见地图。

[27]北冰洋的亚洲海岸的居民其实是杜恩德拉斯的居民。

[28]对格陵兰岛的最好描述之一还是老埃格德:Perlus.,第1页起;达拉格尔:《格陵兰岛的亲属关系》,哥本哈根,特别参见科尔尼鲁普:《论格陵兰岛的一般自然条件》,载Meddel.Grl.,Ⅲ,1880年,第87页。

[29]博厄斯:C.E.,第414页起。

[30]斯特恩斯:《拉布拉多半岛》,第22页起。

[31]这方面最好的描述是最近汉伯里的《加拿大北部的运动与旅行》,伦敦,1904年,第64页起,参见《加拿大地理学研究》,1898年。以前理查森、雷、迪斯与辛普森的探险都是使用小船的,所以都是远距离与登岸后看海岸的。

[32]关于阿拉斯加的海岸的很好描述,现在这方面有比奇:《太平洋旅行日记》(伦敦,1821年)与《美国海岸土地测量研究》(载《通报40》,阿拉斯加,1901年)。

[33]特别是《人类地理学》,Ⅰ,第286页。

[34]拉策尔确实在别处把爱斯基摩人界定为人类居住区边缘的民族(同前引,第35页、第75页起)。但是他所讨论的这一概念纯粹是描述性的。无论如何,它并没有说明它所要解释的对象,也即爱斯基摩人口的巨大分布范围与很小的密度。

[35]当然,这既与中部被巨大冰川覆盖的格陵兰岛无关,也与居住着爱斯基摩人的北极群岛无关。

[36]印第安人与爱斯基摩人进行定期接触的唯一地区是:(1)马更些河的出口,参见安德森的《鲁珀特岛》(1831年);参见弗兰克林:《一次游记》,1821年,第48页等;参见珀蒂托:《主要的爱斯基摩人》,巴黎,1884年,第35页,第37页起,而且还必须指出,交换与聚会特别是由与白人进行贸易引发的;(2)上育空地区,参见波特:《阿拉斯加报告》,载《美国第10次人口普查》,1880年,第123页;还必须指出,上育空地区的各部落受到白人的影响,而且与称为因加利克人的印第安人杂处达到了很高的程度。

[37]关于语言的统一性,参见上文引用过的著作。不过,特别值得注意的是,对于其语言为众所周知的地区,如格陵兰岛,人们只区分了两种方言,一个是南方方言,一个是北方方言,双方有很大的差异,参见塔尔比策尔:“语音学研究”,载Meddel.Grl.,ⅩⅩⅩⅠ,1904年,第396页起,此外,舒尔茨·洛伦岑在“爱斯基摩人向格陵兰岛的移民”(同前引,ⅩⅩⅥ,1904年,第302页起)中具体谈到两地人民体会到的一种古老差异,不过现在已经消失了。至于一些各不相同的信息,问题在于相距很远的爱斯基摩人之间无法沟通,这些信息完全建立在那些消息不灵的观察者的随机评论上,而且这些观察者无法恰好赶上发现不同方言是怎样相互融合的。

[38]我们主要谈的是阿拉斯加的北极地区,即彼特罗夫的第5区与波特的第7区。不过,达尔提供的部落目录(《北美民族学:大陆极西北地区的部落》,Ⅰ,第37页起)与彼特罗夫的(《阿拉斯加第10次人口普查报告》,1880年,第15页起与第125页)不同,但对确定它却是有贡献的;而且,波特(伍尔夫)的目录也与之完全不同(《阿拉斯加第11次人口普查报告》);即使是在波特与他的报道者之间,也存在一些不同(参见第62、142页)。最后,在韦尔斯与凯利著作(同前引)中,有一幅各方言及其与部落关系的差异图(第14、26、27页),还有一个非常近似的极好的地图。

[39]我们发现的唯一的专名是一些地名,即使这不意味着它们带有附加的后缀“缪特”(miut),指的是某地的居民,被大家所使用(在林克给出的词缀表中付之阙如,参见Tr.,I,第65页;但是,却出现在T.T.,第20页,不过它的用法不是专指某地的居民)。而且,不同的“过冬地区”之间的一切联系在我们看来都是不存在的,同前引,第23页。

[40]特纳:第179页起;伊蒂维缪特人(北方人),科克索亚格缪特人(河川人)等。

[41]参见理查森的用语:《北极研究探险》,Ⅱ,第87页,《极地》,第299页。

[42]爱斯基摩人给帕里的地图又被他复制过,参见第370页起;那里即使没有标明各个边界,至少指出了冬季游牧生活的明确范围。最后特别参见博厄斯:C.E.,第419—460页,而且我们勾勒出了地图中更远的部分,第436页。帕里、理查森与博厄斯的用语是与霍尔一致的,参见《与爱斯基摩人一起生活》,有关弗罗比舍湾与坎伯兰海峡;即使是有关巴芬岛与哈得孙湾的西边,也是与霍尔一致的。

关于各种边界,在巴芬岛,参见博厄斯:C.E.,第421页,第463页(在坎伯兰海峡努古缪特人被认为是外地人),第444页。(帕德利尔缪特人并不靠近塔利尔平缪特人与金瓜缪特人的夏季猎场。)不过,博厄斯给出的这些边界的地图只有一种约定价值,特别是因为它指的是在内地来往的地区,好像这都是些真正的居民区。有关梅尔维尔半岛、哈得孙湾与巴克河上的边界,我们甚至有一整套理查森的证明,参见有关施沃特卡的注4,载吉尔德:《施沃特卡研究》,1880年,第38页起,Klutschak,第66、68、227页与《德国地理学与统计学通报》,Ⅲ,第418页起,但是有关“Contra”,参见博厄斯:C.E.,第466页。

涉及阿拉斯加,即使是在1880—1890年间渡过白令海峡的那一组观察家也没有一致的看法。参见彼特罗夫的用语,载《阿拉斯加报告》,1880年,第15页,以及波特所概括的用语,第164页;还有尼尔森的用语,第13页起与地图,以及尼尔森、伍尔夫、尚茨与波特的用语,参见《阿拉斯加报告》,第108页,再就是雅各布森的用语,载伍尔德:《雅各布森游记》(德文版),柏林,1886年,第166页起。

[43]理查森:《北极研究探险》,Ⅱ,第128页,他引用了辛普森有关狩猎场的文本,它讨论的是专属于各个家庭在巴罗海角的狩猎区,见“西方的爱斯基摩人”,载《北极论集》,第238页,还有默多克:同前引,第27页,他说过没有见过这个事实。

[44]关于这些发生在巴芬岛与哈得孙湾西边的战争,参见库利得恩:“美洲北极的自然史论集”,载《美国历史博物馆通报》,第15号,第28页,他几乎完全反对博厄斯(C.E.,第464—465页),不过,后者给出了一些相反的事实。(E.B.L.;第18、27页;发生在阿拉斯加的战争,特别参见韦尔斯/凯利:《英语-爱斯基摩语词典》,第13、14页,有关努纳塔格缪特人的历史,参见第25页;参见彼特罗夫:同前引,第128页等;参见纳尔逊,同前引,第127页,注释3。

[45]在巴芬岛上有一个团体,即奥科缪特人,它是以部落联合体的方式组成的。参见博厄斯:C.E.,第424页。

[46]林克:《丹麦的格陵兰岛》,Ⅱ,第250页,T.T.,第17、21页。参见特纳:同前引,第177页(有关塔哈格缪特人);博厄斯:C.E.,第424页。

[47]参见凯恩:《极地居民》,Ⅱ,第103页。

[48]关于格陵兰岛的定居点的界定,参见埃格德:同前引,第60页。

[49]甚至还有一种老年人定期返回出生地的事情,至少是在某些情况下,参见博厄斯:C.E.,第466页。参见格陵兰岛的一则故事,T.T.,n°36(Nivnitak),第247页。参见Klutschak中的一个仪式,第153页。

[50]在各种定居点的目录中,我们引用最好的和最科学的目录,它与西格陵兰岛有关。参见塔尔比策尔:“语音学研究”,同前引,第333页。值得注意的是,几乎所有的名字都指示各种自然的特殊性。因此,爱斯基摩人用来表示自己的只是地理名字。

[51]有关图表,参见彼特罗夫:《阿拉斯加第11次人口普查报告》,第12页起,以及波特:《有关阿拉斯加的报告:美国第11次人口普查》,第18页起;关于目录,参见上文引用过的文献,第51页,n°1。

[52]以我们现有的知识,有一个困难是无法克服的,即个人是用出生地的名字,还是用他现在的居住地的名字来表示自己。据说,在非常庄重的场合下(我们将在下文中所谈到的节庆,参见本书),个人拒绝他出生地的名字,参见博厄斯:C.E.,第605页,E.B.L.,第142页起;纳尔逊:同前引,第373页,也是这一习俗。

[53]参见林克:T.T.,第23页,有关格陵兰岛,这里有一段特别能说明问题的叙述。

[54]林克:T.T.,第256页。

[55]关于两个村庄对它们的腹地拥有明显的权利,有一个很好的描述,参见默多克:同前引,第27页起。

[56]霍尔:《与爱斯基摩人一起生活》,Ⅰ,第320页;Ⅱ,第24、34页。

[57]参见特纳:同前引,第201页;博厄斯:C.E.,第613页。这种禁忌必须延续到一个新生儿再取了这个名字为止;参见克兰茨:《格陵兰岛史续篇》,巴比,1770年,第110页,注释。

[58]博厄斯:C.E.,第613页,纳尔逊:同前引,第291页,他甚至比较明确地告诉我们(第289页),在马莱缪特人的冬季定居点,这个名字是既定的,孩子在其父母打猎的地方取了个临时性的名字。关于这个习俗在所有爱斯基摩人的社会里的适用范围与意义,我们认为进行一种广泛的研究是必要的,但是从现在起,我们只能说这个永远复活的系统给予了爱斯基摩人的定居点一种美洲民族的特殊氛围。

[59]关于这种可渗透性的例证,参见帕里:同前引,第124页起,有关伊格卢利克部落。

[60]格拉亚:《格陵兰岛东克斯特研究系列》,1824年,第118页起。

[61]格拉亚发现了大约600位居民,分成数目不详的定居点,即17+X(这次旅行是在夏季进行的)。在海岸两边的区域里,霍尔姆只找到过182个爱斯基摩人,参见J·汉森:《格陵兰岛东克斯特居民名单》,载霍尔姆:同前引,第185页起。

[62]我们在《联合兄弟会的定期报道》(从第Ⅱ卷第414页开始)中发现了腓特烈斯代尔形成的历史;50个来自利希特瑙,还有200个来自南边与东边的异教徒在此相遇,还有许多人表示想来这里,参见423页。1827年、1828年与1829年,该地区的人口稳步增长,而且拥入了大批来自东南方的人,参见《定期报道》,X,第41页,第68页,第103页,第104页。参见霍尔姆,根据传教活动的档案材料,第201页。

[63]霍尔姆向我们谈起过他在昂马沙利克见到的一位塞米利克人,后者曾在孩提时代见过格拉亚,参见第201页。

[64]霍尔姆:同前引,第193页起。

[65]埃格德:Perlus,第101页,有关迪斯科,参见保罗·埃格德:《最新消息》,哥本哈根,1788年,第235页起;克兰茨:同前引,Ⅰ,第380页起,关于高德哈芬与南方定居点,丹麦的与南方的传教团给出了一些统计资料;达拉格尔:同前引,他提供了相同的资料。但是,这些都不是可靠的文献,而且,它们只涉及与传教士相关的流动人口。对于林克在《丹麦的格陵兰岛》(Ⅱ,第259页起)中提供的数据,我们没有很大的兴趣;我们只使用最近的文献。

[66]参见赖伯格:“格陵兰岛的职业与人口条件”,载《地理学期刊》,Ⅻ,第114、115、121页,图表G;同样的:同前引,ⅩⅥ,第172页;关于昂马沙利克的男女比例,参见上文引述过的文本。

[67]参见J·汉森的作品,载霍尔姆:同前引,第204页起;参见赖德:同前引,第144页。

[68]关于各种变动及其原因,参见赖伯格:《地理学期刊》,Ⅻ,第120、122页(相当清楚)。根据摩拉维亚传教士的《定期报道》中各种数字资料的分析指出,这些相同的事实经常会在拉布拉多一再产生。我们在博厄斯的C.E.(第425、426页)中会发现一系列有关奥科缪特人、他们的4个分部与8个定居点以及年龄、性别、户籍的统计资料。这些事实与格陵兰岛的事实极其一致。科默船长与佩克牧师列出的有关基尼佩图人与艾维利尔缪特人的图表同样是一致的。参见博厄斯:E.B.L.,第7页。

[69]兰格尔:《统计学与民族志报道》等,载贝尔/赫尔默森:《俄罗斯帝国研究论集》,K.A.K. d.W.,卷Ⅰ,圣彼得堡,1819年,第141页起。格拉索诺夫之行的优点在于它是在冬季完成的,甚至对以后的人口普查都还有这种优点。彼特罗夫:《阿拉斯加资源报告:美国第10次普查》,第23页起,概括了一次有关俄国人在1870年以前的各种普查情况的相当糟糕的讨论。

[70]同前引,第4页,第17页起。

[71]参见本书附录表1。

[72]波特:同前引,第154页(部落图表),参见第170页。我们在波特那里可以发现一种有关各种定居点的详细描述(第100—114页),而且是一个接着一个,使用了一些有关冬季定居点与夏季定居点的双重说明(格林菲尔德)。

[73]参见彼特罗夫:同前引,第12页;波特:同前引,第5页。卡西亚缪特人,50位居民,同前引,第164页。

[74]彼特罗夫:96个欧洲人居住在这一地区。

[75]关于这些岛屿,参见波特:同前引,第110页起,纳尔逊:同前引,第6、256页;国王岛有400个居民,努尼瓦克有400个居民。

[76]波特:同前引,第162页。

[77]我们这样说,并没有考虑到那些远没有达到平均值的情况,就像在有关“单个房屋”或“夏季营地”的说明中。波特:同前引,第165页,彼特罗夫:同前引,第11、12页。

[78]参见波特:同前引,第137页。

[79]这是以前最引人注意的事实之一:我们发现伏尔缪乌斯在《自然博物馆》(哥本哈根,1618年,第15页)上指出过它;根据科茨的论文(载J·巴罗:《哈得孙湾的地理学》,伦敦,哈克卢伊特,1852年,第1版,第35页)与埃格德的书(Perlus,第60页,参见《新考察》,第1版,第27页)中的最基本的资料,显然,也许不是作者证实了它。据说,爱斯基摩女人完全不相信欧洲女人会有10—12个孩子。参见伍尔夫:同前引,最多4—5个孩子。我们所知的在统计方面唯一的反例就是一个基尼佩图家庭,科默船长在1898年普查时,该家庭有8个孩子。(博厄斯:E.B.L.,第6、7页),但是,可能存在一个观察错误。(这位作者谈到过孩子同样多的两个家庭,但是只有一个出现在他的图表上。)

[80]我们在下文中借用了波特先生的图表。关于寡妇的人数,我们在埃维利克的普查(34个女人中有6个寡妇[?])中会找到一些相互一致的文件。相反,有人会认为在基尼佩图人中只有2个寡妇,但是,这都源于数目最多的多配偶制情况。参见博厄斯:E.B.L,第7、8页。

[81]参见马卡姆:《北极地理与民族学论集》,1875年,第163页起,参见皮尔里:《大冰地以北地区》,Ⅰ,App.Ⅰ,序言,第Ⅶ页;参见斯韦德鲁普:《新国度》,Ⅰ,序言,《新界》,1904年,Ⅰ,同前引。根据这些动物资源,这些作者有理由赞同没有食物供应的小型探险要比有很好食物供应(而且是大量供应)的探险有着更多幸存的机会。最近一些北美探险,特别是汉伯里的探险,像更早的博厄斯、霍尔、施沃特卡的探险一样,是旅行者与爱斯基摩人合作的结果。弗兰克林那有名的好运是由于他的随行人员过多。第一个发现这个法则的可能是霍尔,参见他的《与爱斯基摩人一起生活》,Ⅰ,第Ⅻ页。

[82]最近把驯鹿引入阿拉斯加也许会改变成功饲养驯鹿的爱斯基摩人社会的形态学。参见谢尔登:“有关在阿拉斯加引进驯鹿的报告”,载《美国国家博物馆报告》,1894年。

[83]参见霍尔:《与爱斯基摩人一起生活》,Ⅰ,第138页;参见皮尔里:《大冰地以北地区》,Ⅱ,第15页。

[84]在巴罗海角,在鲸类定期从北冰洋前往太平洋(反之亦然)所经过的地方,每年都有两次狩猎。但是,狩猎的收获愈来愈少。参见默多克:同前引,第272页,伍尔夫:同前引,第145页。而且欧洲捕鲸船把它们最重要的渔场都放在马更些河的入海口。

[85]在博厄斯的C.E.(第419、420页)中,对爱斯基摩人生活的一般条件有一个极好的描述。

[86]关于在北美群岛中的内海,参见马卡姆:《北极论集》,第62页起,参见《北极向导》(英国海军部),1900—1902年,伦敦,1904年,Ⅰ,第28页起。

[87]关于北方群岛的人口减少的原因,参见斯韦德鲁普:《新国度》,Ⅰ,第145页。

[88]关于气候的、海岸的与经济的生活条件,参见霍尔姆:《东格陵兰岛探险》,载Meddel.Grl.,Ⅸ,第287页起;《民族学概论》,第47、48页;赖德:同前引,第138页起;赖伯格:同前引,第114页起。我们要补充的是,在霍尔姆到来之前,几乎丧失全部狗的严重现象就已经出现过,参见《东格陵兰岛探险》,第134页。我们在上面列出的图表中可以从简单的人口流动中发现一些好的年头。

[89]参见南森:《爱斯基摩人的生活》,1904年,第46页起。

[90]在巴芬岛,生存条件也是不确定的,而且近来,各种饥荒定期造成了人口大量减少。参见博厄斯:C.E.,第426页起,某些部落的历史。

[91]我们制作的有关巴罗海角的生活图表是根据辛普森:《西爱斯基摩人》,载马卡姆:《北极论集》,第245页(国会报告翻印件,1852年);默多克:同前引,第45页起。

[92]伍尔夫证实(载波特:同前引,第145页),出生比例下降到1∶5,其可信度只是相对的;而且,彼特罗夫的文献(第14页)完全是不准确的;即使对村庄的多少都没有统计过。

[93]此外,为了限制依赖团体的成员数量,团体会强力介入:(1)通过杀害女婴,这在许多部落中得到了验证;参见埃格德:Perlus,第91页,克兰茨:同前引,Ⅲ,3,21;拉斯马森(C·约克的部落),《新人》,1905年,第29页。博厄斯:C.E.,第580页。(贝塞尔斯:《自然主义者》,XVIII,第874页,《北极探险》,第185页,谈到过在伊塔杀男婴与女婴的事情),吉尔德:《施沃特卡研究》,第246—247页,默多克:同前引,第417页,参见辛普森:《西爱斯基摩人》,第250页;纳尔逊:同前引,第289页;杀婴显然是为了减少非猎手的人数;(2)通过杀掉体弱的孩子,这已被广泛证实;(3)通过遗弃老人、病人,参见第18页,注释7;(4)某些部落的遗弃行为,甚至是处死寡妇;特别参见帕里:同前引,第529、400、409页;莱昂:同前引,第323页,霍尔:《与爱斯基摩人一起生活》,Ⅰ,第97页。

[94]弗罗比舍(1577年):《第二次旅行》(贝斯特),哈克卢伊特学会编辑,第283页。参见《哈克卢伊特游记》,1589年,第628页;詹姆斯·霍尔,载勒克·福克斯:《福克斯西北通道》,1635年,第56页;科茨,载《哈得孙湾的地理学:船长……的评论》,巴罗与哈克卢伊特学会编辑,1852年,第35、75、89、90页;埃格德:《新考察》,第1版,1721年,第27页;Perlus,第60页;克兰茨:同前引,第3卷,Ⅰ,4;拉尔斯·达拉格尔:《格陵兰岛的亲属关系》。我们没有引用其他一些老作者,因为大家都知道我们刚才引用的一个资料:克兰茨的书特别普及,而且被所有的旅行家与民族志学者引用过。

[95]关于爱斯基摩人的帐篷,参见默多克:同前引,第84页。

[96]参见各种词典的逐词释义,埃格德:《格陵兰岛语-拉丁语词典》,第128页;帕里:同前引,第562页;埃尔德曼:《爱斯基摩语词典》;韦尔斯/凯利:《英语-爱斯基摩语词典》,第36、43页;参见林克:Meddel.,Ⅺ,补篇,第72页起。

[97]参见斯蒂斯比:《论爱斯基摩人的文化起源》,第143页,它得出了我们相同的结论。根据不同的情况,事先选好锥面,或者形成一个完美的锥面。完美的锥面形式是西方爱斯基摩人文明的形式。格陵兰岛的各种古代关系向我们呈现的帐篷是配有一个门的,参见埃格德的插图,载Perlus,第61页;克兰茨:同前引,Ⅰ,pl.Ⅲ;格拉亚:同前引,pl.Ⅵ,fac.,第73页。也许是图画的夸张,它把皮制的屏障变成了门,这个门确实是垂直的,在前面封住了帐篷。

[98]科茨指出了(在上述引文中,第35页)爱斯基摩人的居住方式与印第安人(克里人与蒙塔格奈人)的帐篷之间的差异,参见赫恩:《北极海岸游历记》,第180页。

[99]霍尔姆:《民族学概论》,第71页起。参见插图10、11;格拉亚:同前引,第73页。

[100]霍尔姆:同前引,第72、74页。

[101]参见帕里与莱昂所作的很好的描述(帕里:同前引,第270页起,插图Ⅶ),房梁通常是用独角鲸的骨做成的;帕里在第一次到巴芬岛北部旅行时,看到过另一种类型的帐篷,那里鲸鱼的胁骨派上了用场,也许是缺少树木的缘故,载《发现之旅日记》,1819年,第283页。

[102]博厄斯:C.E.,第552页。参见查普尔:《哈得孙湾旅行记》,伦敦,1817年,第29页。关于阿拉斯加的各种类型的帐篷,参见纳尔逊:同前引,第258页起。最南端的遗址已被霍尔的探险发现了,参见贝塞尔斯:《北极探险》,第325页,参见马卡姆:《捕鲸船》,第285页,也被格里利发现,参见同前引,第47页,注释2;也被马卡姆与内尔斯发现,参见马卡姆:《大冰海》,1877年,第79页,参见第391页。斯韦德鲁普发现的遗址(见《新国度》,Ⅱ,第171页,第121页)都是用圆石围成的圆圈,让人猜想是一般类型的帐篷。唯一不可解释的遗址是莱昂过去在蒙塔尼看到的帐篷,参见帕里前引著作,第62页。除了白令海峡各岛屿上的夏季房屋外,我们不知道有什么真的不符合技术规则的例外。参见纳尔逊:同前引,第255、256页,这些岛屿上的爱斯基摩人的生活条件几乎完全是没有变化的,而且他们都居住在陡坡上,这很特别,也说明了它是例外的。不过,孤零零的夏季“房屋”在阿拉斯加是常见的。参见纳尔逊:同前引,第260页起。雅各布森:《游记》(伍尔德翻译),第161页等。

[103]霍尔姆:同前引,第87页(昂马沙利克),林克:T.T.,第19页。埃格德:Perlus,第60页(西格陵兰岛);博厄斯:C.E.,第581页(中部爱斯基摩人);一方面是克卢特沙克与施沃特卡,在内奇利克人与乌库西克萨利克人那里;霍尔在埃维利克人(第2次旅行)与在努古缪特人(第1次旅行),汉伯里在贝克河与马更些河之间,和爱斯基摩人家庭一起经历的夏季探险,这些爱斯基摩人都住在帐篷里,或者根据季节住在雪屋里。参见珀蒂托:《专题论文》,第ⅩⅩ页;默多克:同前引,第80页起。在纳尔逊上述引文中,我们可以从列出的名单(第57页)中推论出在东格陵兰岛每家都有帐篷。而且,我们认为一个帐篷里不只住一到两个家庭,这是不可能的,从某种观点来看,巴克的论断是不准确的,参见《船行记》,第383页,他发现在3个帐篷里有35个人(乌库西克萨利克)。

[104]参见莱昂:载帕里,同前引,第270页,另参见第360页。

[105]不过,格拉亚向我们描述过一个用隔板隔成两半的帐篷,同前引,第93页。

[106]房屋的名字叫“iglu”(雪屋);关于这个词,参见上文引用过的词典,参见本书与林克:Meddel.,Ⅺ,补篇,第72页起。例外并没有说服力。如果存在着不同的名字,或者这个对等词有着或多或少确切的含义,那么这都是有一定原因的。因此在阿拉斯加,指套间(appartement)的是另一个词,参见韦尔斯/凯利:《英语-爱斯基摩语词典》,第44页。我们将会发现在中部地区,“iglu”一词只限于指雪屋,房屋也只是这种类型。

[107]关于斯蒂斯比先生这一章之后的内容(《论爱斯基摩人的文化起源》,第182页起),我们与它们在最重要的一点上是一致的,即长房子的原始特点。甚至斯蒂斯比先生把爱斯基摩人冬季房屋与印第安人的长房子(曼丹人与易洛魁人的房屋是典型)联系在一起的努力(尽管不恰当)都表明了,对于这位作者与我们来说,这两种类型的房屋是同源的。

[108]比如,曼丹人的房子就没有走廊和凳子;然而,斯蒂斯比先生却认为它接近爱斯基摩人的房子。而且,像所有印第安人的房子一样,它有一个只出现在阿拉斯加南部的爱斯基摩人房子中的厅堂。美洲西北部的冬季房屋是有凳子和隔板的(参见尼布莱克:“西北海岸的印第安人”,载《美国国家博物馆报告》,1888年,第95页起;参见同后引,第126页,注释),但是除了厅堂外,没有走廊这一事实也就排除了两者之间有任何接近之处。

[109]霍尔姆:《民族学概论》,第66、67页。关于过去东南部的格陵兰岛,参见格拉亚:《格陵兰岛东克斯特研究系列》,第32页及插图Ⅱ,说明得非常好。参见南森:《爱斯基摩人的生活》,第67页,参见《汉塞拉克日记》(林克编辑),第43页。

[110]其实,埃格德明确指出过,夫妇们就是在这个长凳下,也即在一个空隙里(参见房屋的剖面图:Perlus.,插图Ⅸ,正面,第61页;克兰茨:插图Ⅳ)做爱的(《对古老的格陵兰岛的新考察》,第1版,1721年,第36页)。参见埃格德:《格陵兰岛语-拉丁语词典》,1765年,第100页(词条“Malliserpok”)。另一方面,特别值得注意的是,昂马沙利克的房屋尤其是在屋顶的形状上与老一辈作者为我们复制过的西格陵兰岛的房屋十分一致,而与现代作者、某些老一辈作者为我们描绘的同一地区(参见给各种故事集作插图的木刻,林克:T.T.,以及其他一些地方,特别是第105、223、191页;查阅丹麦文版的《历险、传说与叙事》,Ⅰ,Ⅱ,哥本哈根,1886—1875,爱斯基摩语版是“Kaladlit Assilialiat”,fasc,Ⅰ—Ⅳ,1860年,高德萨伯,插图,注3,注4,这一版还是最好的)的房屋则相当不一致(戴维,载《哈克卢伊特游记》,1589年,第788页)。与地面垂直并相对地露出地表的房屋,特别是房顶位于墙门之上的房屋,显然给人一种欧洲房屋的印象,也许是在古代挪威人的影响下建立起来的。关于这种影响,参见泰勒:“现代爱斯基摩人中的古老斯堪的纳维亚文化”,载《英国人类学研究所杂志》,ⅩⅢ,1883年,第275页起(不过,在我们看来,泰勒先生的所有比较并不可靠)。

[111]只是在长凳周围装以护壁板,而且不留下任何空隙,参见图3与图4。

[112]长凳重新被空着放好,参见默多克:同前引,图11,纳尔逊:同前引,图80及次图。

[113]参见埃格德:同前引,第63页;克兰茨对灯的位置了解得比较清楚,同前引,第Ⅲ卷,第1章,第4节。分隔长凳的情况一般在有单间的地方是不存在的,总之,这也许局限于格陵兰岛。在东格陵兰岛,爱斯基摩人的灯只在富人家中让位于火炉。

[114]参见前面注释中引用过的文本,以及格拉亚:同前引,第35页,《汉塞拉克日记》,林克编辑,第29页,注释1。

[115]关于马更些河与安德森地区的房屋,特别参见珀蒂托:《专题论文》,第XXI页与插图;《主要的爱斯基摩人》,第41、49、50页(在克拉格马里维特人那里,这个走廊是用冰块做成的,根据第193页的草图,所说的与所绘的之间是有矛盾的)。弗兰克林:《第二次海岸探险记》,第41、121页,插图;理查森:同前引(阿特金森海角),第215、216页(切面图缺)两个支撑中间长方形的大梁;参见米尔斯琴的一些说明:《旅行日记》,第35页,第37页;胡珀:《图斯基人的帐篷》,第243页;理查森:《北极研究探险》,Ⅰ,第30页;《极地》,第300页起;舒尔茨先生在“我们北极海岸的因努伊特人”中有过描述,载《加拿大皇家学会论集》,1883年,Ⅶ,第122页,它既不是建立在一次观察的基础之上,也不是以彭帕斯与圣维尔先生的说法为根据的,只是对埃格德与克兰茨的说法的复制。

[116]参见珀蒂托:《主要的爱斯基摩人》,第41页。

[117]理查森:载弗兰克林,第21页起,根据插图8,走廊是非常短的。

[118]关于巴罗海角的房屋,参见默多克:同前引,第72页起;辛普森:《西爱斯基摩人》,第256、258页。关于白令海峡的房屋,参见纳尔逊:同前引,第253页起,图80起。

[119]参见诺姆海角的房屋图,纳尔逊:同前引,第54页。

[120]参见纳尔逊:同前引,图74。埃利奥特:《我们的北极省份》,第378、379页,在南部,在努沙加克地区,有一片经常被砍伐的中部森林,它甚至影响了建筑,使得爱斯基摩人的房屋接近奇尔科廷人的房屋类型。雅各布森:《游记》,伍尔德编辑,第321页。关于阿拉斯加的不同房屋类型,参见波特:《阿拉斯加报告》,第146页起,以及图示,第96、106页;比奇从前的探险:《太平洋旅行》,Ⅱ,586、569,还有俄国人的探险,参见兰格尔:同前引,第143页起,它们都是一致的,而且向我们表明,这些类型的分布几乎总是相同的。

[121]关于白令海峡的用鲸骨支撑的房屋,参见纳尔逊:同前引,第257页起;彼特罗夫:《第10次人口普查》,第38页起。关于西伯利亚的爱斯基摩人,参见纳尔逊:同前引,第263页。

[122]关于这些房屋,特别参见博厄斯:C.E.,第548页起;库姆利安:《北美自然史论集》,第43页;霍尔:《与爱斯基摩人一起生活》,Ⅰ,第131页,有关遗址,参见Ⅱ,第289页。博厄斯的图499至502特别令人感兴趣(在库姆利安看来,是图500),因为它说明了帕里发现的遗址(第105页),这些遗址显然是“卡尔曼”的遗迹。霍尔明确提到,努古缪特人之所以拒绝了这种建筑方式而建以雪屋,只是因为他们没有鲸骨。也参见马卡姆:《巴芬湾的捕鲸船》,第263、264页。

[123]关于这个地区的房屋,参见帕里前引著作,第280页,有关伊格卢利克高原上的遗址,第258、358、545页,莱昂:《私人日记》,第115页。博厄斯:E.B.L.,第96页。

[124]帕里明确说过浮木的缺乏以及由此造成的建筑困难,第390、423页。博厄斯还提到为了造雪屋而放弃了骨制茅屋。关于巴瑟斯特岛的遗址,参见博厄斯:“从前的传播”,载《柏林地理学协会杂志》,ⅩⅧ,第128页;约翰·罗斯:《第二次旅行记》,1833年,第389页(它们是冬季房屋)。鲸骨建筑被格陵兰岛上的传说提到过,甚至可以观察到。卡斯腾森:《北极的一个夏季》,第124页。

[125]看来,雪屋是爱斯基摩人的一种完全原始的东西,因为我们知道雪中的暂时藏身处是常见的,而且,必备的雪刀也是爱斯基摩人史前材料的一部分。但是,一直存在着“iglou”,即我们认为的永久的雪屋,而冬季房屋则是近来的事。除了我们指出过有带走廊的雪屋的地方外,它在别的地方不为人知。参见埃格德的插图,载Perlus.,第71页。参见林克:T.T.(第247页)中的图示。史密斯海峡的爱斯基摩人对拉斯马森先生明确说过,教他们建雪屋的是从巴芬岛来的移民,参见《新人》,第31页。

[126]博厄斯:C.E.,第539页起,E.B.L.,第95页起,图40,第97页;霍尔:《与爱斯基摩人一起生活》,Ⅰ,第21页;库姆利安:《论集》,26,第40页。

[127]参见帕里:同前引,第159、160页与插图,第358、499、500页,有关一个组合雪屋的极好的平面图。奥古斯塔斯曾绘制过有关丘吉尔城堡部落的最好的平面图,载弗兰克林:《极地海岸旅行记》,1823年,第287页;还参见佩克:《佩克牧师的生平》,第47、56、55、94页及照片(小鲸鱼R.);蒂勒尔:《穿越脊地冻原》,第136、137页,第179页。以及平面图,是与拉布拉多、切斯特菲尔德峡湾地区有关的;汉伯里:《体育与旅行》,第77、78页,一个平面图(贝克湖);吉尔德:《施沃特卡研究》,第256页;施沃特卡:《北方的猎人》,第18页;克卢特沙克:同前引,第23页等;约翰·罗斯:《第二次旅行记》,1833年,第230页(内奇利尔缪特人);霍尔:《第二次北极探险记》,诺斯编辑,第128页。——雪屋是拉布拉多地区冬季房屋的形状,对此,有些作者不太肯定,参见麦克莱恩:《二十五年的服务》,Ⅱ,第145、146页。巴兰坦:《昂加瓦湾……》,第28页起;而且要参见特纳前引著作,第224页起:除了昂加瓦的雪屋是没有走廊的外(特纳:图48),这一事实只局限于爱斯基摩人,从哈得孙海峡与昂加瓦湾开始退化,而且格陵兰岛的房型肯定先于雪屋,参见默多克前引著作,第228页;关于拉布拉多地区的老房子的描述,参见《摩拉维亚人在拉布拉多》,第17页。

[128]有关平面图,参见博厄斯:C.E.,第546页起,E.B.L.,第96页。

[129]参见帕里:同前引,第502页。

[130]1576年,弗罗比舍在寻找通往太平洋的西北航道的第一次航行中登上“决心岛”,称这一片土地为“伊丽莎白女王陆岬”。后来,伊丽莎白女王将之命名为“意想不到的土地”。——译者

[131]贝斯特:《马丁·弗罗比舍的旅行》(叙事),哈克卢伊特,柯林森编辑,第一次旅行,第82、84页;第二次旅行,瓦尔维克海角,第137、138页,描写了一个卡尔曼的村庄。

[132]科茨,载巴罗:《哈得孙湾的地理学》,伦敦,哈克卢伊特,1852年,第35、76页;亨利·埃利斯:《哈得孙湾之旅》,1746年,1747年,伦敦,1758年,第87页。有关梅尔维尔半岛上的遗址,参见贝洛特:《极地海洋旅行记》,第354页。

[133]当然,现在这些封闭的海与原来不一样已经有年头了,而且,这一定是因为极地水流的移位造成的。关于这一点,参见《北极领航员》(英国海军部),《航行手册》,1905年,第11页起。还参见理查森:《极地》,第210页起。

[134]参见本书。另参见莱昂:《不成功的尝试纪要》,1825年,第67页。

[135]参见霍尔:《与爱斯基摩人一起生活》,Ⅰ。

[136]关于这个部落经历的形态学的变化,参见普罗伊:“史密斯海峡的爱斯基摩人的民族志变化”,载《民族学简报》,“柏林皇家民族学博物馆”,Ⅱ,Ⅰ,1899年,第38—43页。

[137]参见约翰·罗斯:《巴芬湾探险的发现之旅》,伦敦,1819年,Ⅰ,第114页起;凯恩:《北极研究》,1853年,Ⅰ,第206、416页起;海斯:《伯特探险》,第224页;在海斯第二次探险时,即1861年,这种变化已经可以感到了,参见《开放的极地海洋》,N. Y.,1867年,第245页。此外,汉斯·亨德里克这位格陵兰岛的爱斯基摩人逃到爱斯基摩人中,而且,拉斯马森先生谈到过在这个时代出现了大规模的移民(参见《新人》,第21页起),对此,我们不知道皮尔西先生怎么会忽视了它的重要性,海斯与霍尔、贝塞尔斯一样,似乎是在隐瞒它。关于现在的处境,参见皮尔里:《大冰地以北地区》,第1章及附录,第XLIX页。阿斯特鲁普:《与皮尔里一起去北极》,第138页起,特别是拉斯马森先生最真实的著作。

[138]人们只狩猎熊、鸟、驯鹿,而且在冰川边进行这些危险的狩猎。

[139]“Oumiak”一词完全保存了下来,参见凯恩:同前引,Ⅱ,第124页起。

[140]关于这些小屋,参见皮尔里:《大冰地以北地区》,Ⅰ,第113页起,以及阿斯特鲁普的平面图与剖面图,第108页(诺森伯兰岛,基特村庄),关于建筑,参见Ⅰ,第91页、第87页,图示,另参见皮尔里夫人:《我的北极日记》,伦敦,1893年;《北极儿童》,伦敦,1903年(埃塔,附摄影),第67页。参见拉斯马森:《新人》,第9页起。而且,雪屋现在其实已取代了石屋。

[141]特别参见凯恩:同前引,Ⅰ,第124页,Ⅱ,房屋正面,第113页,伊塔的草屋;当然,图画得非常好。参见罗斯:《巴芬湾探险的发现之旅》,1819年,第130页。

[142]参见赖德:“论斯科斯比湾早期爱斯基摩人的房屋”,1895年,载Meddel.Grl.,ⅩⅦ,第290页起。有关这种房屋只有一个放灯的地方(第299页),因而只住一个家庭的论断,我们认为是不正确的。参见冯德里加尔斯基:《德国北极探险》,Ⅰ,第585页。

[143]参见博厄斯:《以前的传播》,第128页及引用的文献。参见格里利:《北极服务的三年》,1875年,第379页起。

[144]有关遗址目录,参见马卡姆:《北极地理学论集》,第115页起。

[145]此外,所有这些最北边的遗址显然是准备迁走或接近灭绝的人群的残迹。然而,根据新亨胡特兄弟会教派成员的叙述,克兰茨在1757年指出(《格陵兰岛的历史》,伦敦,Ⅱ,第258页,注释),在康吉克岛上出现饥荒时,有十五个人因没有油而无法点灯,于是逃进一个非常小的石屋里,他们在那里非常容易地通过相互接触来取暖。因此有理由认定这类原因至少造成了冬季房屋体积的缩小。

[146]几乎所有本书引用过的文本都包含有关长房子或混合住房的各种资料。我们只要指出在史密斯海峡现在有人住的小房子里,一般只住有至少两户人家,参见海斯:《伯特探险》,第64页;凯恩:《北极探险》,Ⅱ,第114页,第116页(包含了一些不可靠的东西);海斯:《开放的北极海洋》,第262、270页(除了其他三个家庭之外,还有一个家庭要定居在伊蒂布利克的卡鲁图纳[皮尔里的伊蒂布])。此外,引入雪屋改变了形态学本身。

[147]在阿拉斯加达到了最大值,参见波特:《第11次人口普查》,第164页;雅各布森给我们描述了一个富裕的马莱缪特人的房屋,甚至是奥维洛格纳克人的酋长的房子,其中住有大约七组亲戚(收养的及其他),伍尔德:《雅各布森游记》,第241页。

[148]在昂马沙利克达到了最大值,那里的房屋是与冬季定居点混同在一起的,参见霍尔姆:Ethn.Sk.,第87页起。参见本书。

[149]克兰茨:同前引,Ⅲ,Ⅰ,§4。

[150]参见附录Ⅰ,在阿拉斯加,家庭数与房屋数一致的村庄都是印第安人的。

[151]参见本书,里昂有关伊格卢利克的房屋的描述(一个雪屋的长凳上有两户人家)犯了轻率的错误。

[152]参见本书,参见珀蒂托:《专题论文》,第ⅩⅩⅧ页。

[153]参见林克:T.T.中的插图(第74、86页),关于拉布拉多,参见《定期报道》,1790年。

[154]参见默多克:同前引,第83页,在努尼瓦克岛,一个房屋一般住四户人家,波特:《阿拉斯加报告》,第126页,在努沙加克地区也是如此,参见波特:同前引,第108页。也许正是根据这个事实,博厄斯先生最终认为可以把爱斯基摩人的冬季房屋与美洲西北部的印第安人的房屋联系起来(《加拿大西北部落的报告》,英国科学促进协会,布里斯托尔,1887年)。

[155]这一点可能会被许多恰当的描述打了折扣,但是,它已经明确被一张平面图所证实,关于昂马沙利克,参见霍尔姆:《民族学概论》,插图ⅩⅩⅢ,参见第66页。第7位鳏居的祖父占有整个空间,但是没有灯。

[156]关于一般的“卡西姆”,参见理查森:《极地》,第318、319页;《北极研究探险》,Ⅰ,第365页。

[157]关于阿拉斯加的卡西姆,特别参见纳尔逊:同前引,第241页起;最早的一些文本明确地提到过它,参见格拉索诺夫:同前引,载兰格尔:《统计学成果》,第149、145、151、154页;比奇:《太平洋之旅》,Ⅰ,第267页等,Ⅱ,第569页,参见第542、550页;察高斯金中尉前引著作,载彼特罗夫:《阿拉斯加报告》,第38页起;辛普森:《西爱斯基摩人》,第259页(巴罗海角)。达尔的普查:《阿拉斯加》,第406页;彼特罗夫的普查:第35页起;波特的普查:《阿拉斯加报告》,第103页起,在资料方面很丰富,参见埃利奥特:《我们的北极省份》,第385、386页。繁荣的村庄最多有二到三个卡西姆,参见纳尔逊:同前引,第242页起,第391页。(在库索努克,温哥华海角,可以确定的是,这两种卡西姆同时都是常用的。)波特:同前引,第105、107、114、115页等。在育空河的入口处,有上百个卡西姆,那么有一个有关一个城市的传说,雅各布森在《游记》(伍尔德编辑)中如是说,第179、207页,参见纳尔逊:同前引,第242页。参见雅各布森其他有关许多卡西姆的村庄的例子,第225、226、228页。要知道这两种卡西姆对应的是哪一种社会结构,以及它们的用处何在,是非常困难的。也许,它们是与纳尔逊所说的氏族组织方式有关的?巴罗海角的村庄在1851年有三个卡西姆,但是到了1856年,只有两个卡西姆了,参见默多克:同前引,第79页起。参见伍尔夫:同前引,第114页(我们不明白这些卡西姆在1889年是用冰块做成的)。

[158]关于沃伦海角的卡西姆,参见米尔斯琴:《旅行日记》,第121页;参见阿姆斯特朗:《关于发现西北通道的个人手记》,第159页;珀蒂托:《专题论文》,第ⅩⅩⅩ页;理查森(阿特金森海角),载弗兰克林:《第二次探险记》,第215、216页,有重要的描述(参见上文引用的文本与《北极研究探险》,Ⅰ,第254、255页)。

[159]博厄斯:C.E.,第601页起;参见霍尔:《第二次北极探险记》(诺斯编辑),第220页。帕里提到的遗址(第362页起)显然是用鲸骨造成的古代卡西姆的遗迹。有关节日与修行的记忆都保存了下来。参见过第一次帕里探险的比奇把霍普岬角的卡西姆与东方爱斯基摩人的卡西姆进行了比较(《太平洋之旅》,Ⅱ,第542页)。参见(戈尔湾)莱昂:《日记》,第61页。参见第16号故事,载博厄斯:E.B.L.(用石块做成的卡西姆)。

[160]奥卡克的信件,1791年,载《联合兄弟会传教的定期报道》,伦敦,1792年,Ⅰ,第86页。“基瓦勒克人建起了一间雪屋,用来游戏与跳舞,因此而受到责骂,他们的回答是,因为捕获鲸鱼非常困难,所以他们想有一个‘katch-game’来引诱它们。”但是有些跳过舞的女人突然死去,于是人们就推倒了这个“游戏房”。值得注意的是,在埃尔德曼的词典(至少,我们曾翻阅过它)中,并没有关于“Kache(?)gagche(?)”的注释。还参见特纳:同前引,第178页。参见特纳:《美洲博物学家》,1887年(昂加瓦湾)。

[161]林克:载《地理学期刊》,Ⅷ,第141页。(迪斯科)参见塔尔比策尔:《语音学研究》(第275、297页)中的故事。

[162]参见林克:T.T.,第8页,有关故事,参见第273、275、276页,参见克兰施米特:《格陵兰岛语词典》,哥本哈根,1871年,第124页,与第125页a栏;林克:《爱斯基摩人部落》,第26页,同前引,补充,第20节,第16号;参见第29节,第11号。也许克兰茨的说明,特别是《格陵兰岛的历史》(英文版),Ⅱ,第29页,第73页(有关新亨胡特兄弟会教派成员的叙述,1743年,1744年),参见第365、367页,可以让人怀疑卡西姆那样的东西是否存在。

[163]参见埃利奥特:《我们的北极省份》,第385、386页;参见雅各布森:《游记》,第321页。

[164]博厄斯:C.E.,第601、602页。E.B.L.(努古缪特人)第141页;霍尔:《与爱斯基摩人一起生活》,Ⅱ,第320页。

[165]参见雅各布森:《游记》,第323页。

[166]参见本书。

[167]博厄斯:E.B.L.,第141页。(努古缪特人)默多克:第83页。

[168]尚茨:同前引,第102页(似乎是对格拉索诺夫的抄袭);纳尔逊:同前引,第285页等。

[169]纳尔逊:同前引,第287页;雅各布森:《游记》,第212页等;埃利奥特:同前引。

[170]除了卡西姆、帐篷与长房子之外,还存在其他一些建筑物,但都是特殊的与暂时的,对我们的论题没有多大益处,所以我们只是简要地提一下。它们是介于帐篷与雪屋之间的房型。它们只是在中部地区才经常被使用。在巴芬岛,到了春天,当雪屋的拱顶开始融化时,因为人们还不能住到帐篷里,于是就建起各种“iglous”,它们的墙是用雪做的,圆屋顶是用皮包的。(其中,帕里做了很好的描述,参见同前引,第358页。)反过来,到了冬季,人们有时给帐篷铺上茅草、荆棘、青苔,随后在第一层上盖上毛皮,在入口处装上雪做的拱顶。这种建筑有时就成了定型。博厄斯:C.E.,第551、553页。差不多在各地,人们都是建这种混合式的房屋,特别是在迁徙的过程中,即使是在夏季,一连串糟糕的天气迫使人们建一个藏身处。凯恩向我们描述过1851年在迪斯科的这些混合建筑物,参见《格林内尔探险》,第46页。我们只满足于指出那些一般是用来隔离遭禁忌的女人的小房子与帐篷。特别参见默多克:同前引,第86页。波特:同前引,第141页(巴罗海角)。这就是社会生理学对形态学的一种反作用,而且,还有其他一些反作用。我们把有关阿拉斯加的夏季房屋的问题搁置一边,因为它有点过于专业化了,所以不便在这里讨论。

[171]上文中有关爱斯基摩人定居点的数字是与冬季居所相关的。整个“社会单位”都集中在一个地点上,这显然达到了集中的最大值。林克在《丹麦的格陵兰岛》(Ⅱ,第253页)中对此有过讨论,而且,克兰茨有过很好的描述(见Ⅻ,Ⅰ,§ 4与§ 5);博厄斯:C.E.,第561页,参见第482页起;参见波特(伍尔夫):同前引,第148页(尚茨),第102页起(波特),第164页。

[172]这些冬季活动只是在巴芬岛上才常有,参见博厄斯:同前引,第421页。博厄斯提供的有关这些活动的地图(地图Ⅱ)不应该让我们对这些活动的区域产生什么错觉。

[173]相对来说,这个规则的唯一例外是史密斯海峡的部落,参见克罗伯:《海峡一带的爱斯基摩人》,第41页起;皮尔里:《大冰地以北地区》,Ⅰ,第502页起,但是我们已经解释过,这个部落有着完全不同的条件。

[174]参见本书。参见霍尔姆:同前引,第89页起。

[175]有些故事特别保存了有关住在孤零零的房屋里的人的话题;但是这是因为这种生活具有浪漫性。T.T.,第278、568页;博厄斯:E.B.L.,第202页等;海斯说明过诺森伯兰岛上有孤独者(史密斯海峡),《乘船游北极》,1860年,第242—244页(其中一个人的太太是个女巫)。

[176]《阿拉斯加报告》,第125、126页起。

[177]参见附录表2,以及本书上文引述。

[178]参见本书。参见斯韦德鲁普:《新国度》,Ⅰ,第150页;Ⅱ,第179页,有关地图,参见Ⅰ,第320页,Ⅱ,第128页;此外,在这些地区还存在着各种房屋群的遗址,参见斯韦德鲁普:同前引,Ⅰ,第211页,Ⅱ,第371页。

[179]本书引用过的大部分文本都是从我们同时参阅过的有关冬季居所的描述中摘录出来的。此外,斯蒂斯比先生在《爱斯基摩人的文化起源》(第51—141页)中提供了大量的参考文献,我们没有必要把它们一一列出。

[180]纳尔逊:同前引,第247页;雅各布森:《游记》,第314页;参见波特:同前引,第107页。其中之一应该是在俄国人的影响下建成的。它包括一个面对着夏季村庄而排列开来的冬季村庄。

[181]利希腾费尔斯与新亨胡特兄弟会教派成员的平面图(收在克兰茨的书中,Ⅱ)应该归功于欧洲传教士。

[182]参见本书。科茨谈到这唯一“情况”的文本显然被夸大了。

[183]理查森:本书上文引述。关于在梅尔维尔半岛北部的各遗址之间的交往,参见贝洛特:《北极海洋旅行记》,巴黎,1854年,第207页。理查森在谈到内奇利尔缪特人的雪屋时,提起:“通过建彼此相邻的房屋,并打开它们之间交往的大门或者建立有遮盖的通道,如是建立的社会交往,《北极研究探险》,Ⅰ,第350页。最后,特别值得注意的是,在库克湾,在印第安人社会与爱斯基摩人社会的交汇点上,有人已经向我们指出过在一个村子里,所有的冬季房屋是与卡西姆相互交往的,参见雅各布森:《游记》,第362页。

[184]在斯蒂斯比:《爱斯基摩人的文化起源》(第50—130页,以及结论,第142页起)中,有大量有关许多定居点的资料。

[185]有关气象材料,参见科尔内鲁普:“论格陵兰岛的一般自然条件”,载Meddel.,Ⅲ,第28页起;有关图表,参见霍尔姆:《东格陵兰岛探险》,第227页起。参见瓦明:“论格棱兰岛北部的自然条件”,载《地理学期刊》,Ⅸ,第139页起。

[186]这方面的描述,参见南森:《爱斯基摩人的生活》,第72页起;埃格德:《新考察》,1725年,第25页;Perlus.,第90页;克兰茨:同前引,卷Ⅲ,Ⅰ,§ 5;林克:T.T.,第7页,《历险与传说》,补充,第ⅩⅢ页。这些故事非常好地指出了从冬季到夏季的过渡,参见T.T.,第189、132页等。

[187]克兰茨:《续篇》,巴尔比,1770年,第247页。[正文“Granz”疑应为“Cranz”(克兰茨)。——译者]

[188]在南方各地区,为了捕捞鳕鱼而建了各种大营地,但是它们显然是暂时的与不稳定的。

[189]参见林克:《丹麦的格陵兰岛》,Ⅱ,第250页起。

[190]关于拉布拉多,我们可以摘录摩拉维亚修士们的叙述(《定期报道》),关于格陵兰岛,我们可以摘录克兰茨的叙述(卷V起,《续篇》,第4页起)与埃格德的叙述《亲属关系的延续》,哥本哈根,1741年,《有关格陵兰岛的最新消息》,哥本哈根,1788年,第245页),在他们定居的最初几年里,为了不同使命而进行的定期分散与转移的历史。这里,我们没有篇幅来发表我们所做的这方面的研究。

[191]这个地图是根据霍尔姆的“昂马沙利克的商业点与传教团的定居点”(载《地理学概论》,1893—1894年,XII,第249页)绘制的。各峡湾的边界线也是不确定的,参见《汉塞拉克日记》(西尼·林克编辑),第22、23、43页。

[192]有关里帕尔斯贝湾的切斯特菲尔德湾的地图(第198页图,参见195页)。

[193]参见第271、278页,特别是莱昂:《私人日记》,第343页。

[194]关于巴芬岛上的部落迁徙及其在夏季的游牧区域,参见博厄斯:C.E.,第421页起,其中大部分的文本都有概要。

[195]在几乎所有旅行者那里,我们都会找到丰富的资料,特别是弗兰克林的《第二次探险记》,第120、121页等,还有在那些被派去寻找弗兰克林的人那里,在夏季探险中(有关地图,参见米尔斯琴:《旅行日记》,第70—80页),他们发现到处都有被废弃的冬季村庄、散乱的帐篷、分散各地的营地。由于篇幅不够,我们无法一一指出斯蒂斯比先生提供给我们的参考资料,我们只是增加他与博厄斯先生的参考资料,参见汉伯里:《加拿大北部的体育与旅行》,1904年,第42、124、126、127、142、144、145、176、214、216页;蒂勒尔:《跨越脊地》,第105、110页等,有关处于切斯特菲尔德湾与马更些河之间最不为人知的地区。

[196]关于这些旅行(有时长达2年),参见默多克:同前引,第43、45页,以及前引文本。参见辛普森:《西爱斯基摩人》,第243页,波特(伍尔夫):《阿拉斯加报告》,第137页起。

[197]珀蒂托:《主要的爱斯基摩人》,第28页等,但是,大部分都是与欧洲人或印第安人的贸易集会,而且我们发现这些部落十分分散,参见同前引,第166、179、167页。在赫舍尔岛上,有一个有着200个帐篷的大营地(1850年7月),载胡珀:《图斯基人的帐篷》,第260页;参见马克·克卢尔:《西北通道》,第92页。

[198]胡珀:同前引,第348页,有关物像、表面,参见第350页;参见理查森:《北极研究探险》,Ⅰ,第248页。

[199]那些同样是暂时的现象,说明了比奇观察到的主要营地,见《太平洋旅行记》,Ⅰ,第247、256页,它们非常接近其他小型营地。

[200]关于这些村庄,特别参见纳尔逊:同前引,第285页起,波特(尚茨与韦伯):同前引,第180页起。(https://www.xing528.com)

[201]在霍瑟姆湾看到的村庄(纳尔逊:同前引,第261页)是一个暂时用来交易的村庄。

[202]关于这些村庄,参见纳尔逊:同前引,第242页起,他认为这些夏季常见的村庄只存在于卡斯科奎姆地区。

[203]参见波特:同前引,第123页;埃利奥特:《我们的北极省份》,第402、404页。不过,根据雅各布森的《游记》(第347页)与埃利奥特(第401页),尽管托吉亚格缪特人与库斯科维格缪特人、科维克帕格缪特人与伊科格缪特人的生活方式一样,但是他们仍然生活在夏季帐篷里。因此,我们怀疑在这些地区,(用木头做成的)夏季房屋与村庄的用法源于俄国人。

[204]拉策尔:“政治空间”,载《地理学期刊》,Ⅰ,第163页起;参见《人类地理学》,Ⅰ,第217页起;《政治地理学》,第263—267页;参见《社会人类学》,Ⅲ,565。

[205]参见博厄斯:C.E.,第421页起;参见“高起地图”;参见帕里书中的地图(第198页)。霍尔与施沃特卡在布蒂亚·费利克斯与纪尧姆国王的属地上的伟大探险与汉伯里在北极海岸的伟大探险,都是与一些爱斯基摩人的家庭一起完成的。

[206]最值得注意的情况是人们从巴芬岛前往史密斯海峡,以及他们回程的企图;参见拉斯马森:《新人》,1905年,第21页起;参见博厄斯:C.E.,第443、459页。爱斯基摩人是经常从西格陵兰岛穿越到南格陵兰岛的。参见霍尔姆:《民族学概要》,第56页。

[207]帕里:第ⅩⅢ页,第513、514、251、253、276、195、198、185页;参见莱昂:《私人日记》,第250、160、161、177页;弗兰克林(赫舍尔岛):《第二次探险》,第132页。参见珀蒂托:《主要的爱斯基摩人》,第73页,这是荒谬的;比奇:Ⅱ,第331、291页。辛普森:《在北冰洋边的发现》,第149页;米尔斯琴:《旅行日记》,第83页;霍尔:《与爱斯基摩人一起生活》,Ⅱ,第331、342页;博厄斯:C.E.,第643—648页;霍尔姆:同前引,第143页,Meddel.,Ⅹ,图表,插图ⅩⅩⅩⅠ(树林地图)。

[208]无论如何,我们必须去除“极地房屋”的概念,它还出现在伯格豪斯的《物理图册》(第67页)上。

[209]参见巴塞洛缪的《物理图册》“气象学”(第ⅩⅦ个地图)中的各种冬季等温线。不过,要删去韦尔克伊安斯克(西伯利亚)的寒冷极。参见《地图学杂志》,1904年。

[210]赫恩是最早的探险家之一,提出了这一温差,见《旅行》等,第160页,第162页;科茨:同前引,第33页;参见珀蒂托:《主要的爱斯基摩人》,第26页。

[211]雅各布森具体地描述了阿拉斯加的印第安人的最主要抵抗力。参见伍尔德:《雅各布森的旅行》。

[212]参见波特:《阿拉斯加报告》,第103页;埃利奥特:《我们的北极省份》,第405页。

[213]《爱斯基摩人的文化起源》,第199页起;参见第105页,论点2。

[214]长期以来,雪鞋只在巴罗海角的爱斯基摩人那里被使用(参见默多克:同前引,第344页起),看来已经被引进到这里。无论如何,库姆利安提到的雪鞋(《文集》,第42页;博厄斯:E.B.L.,第41页)确实是罕见的和最近的事,可能是被捕鲸人引进的。格陵兰岛上的欧洲人、史密斯海峡边的巴芬岛上的爱斯基摩人推广了雪鞋的使用。马克·利恩在《二十五年的服务》(Ⅰ,第139页)中具体地把爱斯基摩人定居在海边与雪鞋的消失挂起钩来。斯蒂斯比先生非常不恰当地说“Snesko”可能是用来表示防水鞋(《爱斯基摩人的文化起源》,第10页等)。唯有阿拉斯加的努阿托克人是一个例外。但是他们与印第安人混杂在一起,而且,能够追逐猎物,生活在内地。然而,他们恰好有一种与克里人或丁内人几乎相似的形态学。参见韦尔斯/凯利:《英语-爱斯基摩语词典》,第26、27页,参见第14、15页;波特:同前引,第125页;纳尔逊:同前引,第18页;不过,我们对于这个部落一无所知。

[215]在1882年,可以说在伊格卢利克不存在夏季,人们向帕里说明了这一点,而且,他们指出他们没有分散开去狩猎驯鹿(第357页)。

[216]前面的描述大部分都类似于博厄斯先生做出的描述(参见C.E.,第419、420页);参见理查森:《极地》,第300页起。巴罗海角的爱斯基摩人在冬季里热衷于狩猎驯鹿(参见辛普森:《西爱斯基摩人》,第261—263页;默多克:同前引,第45页起),这一例外恰好证实了这一规则,因为正是由于有了雪鞋,他们才这样做的。

[217]我们暂时把北极昼夜的长短问题搁在一边,因为黑暗造成了植物与动物生命的普遍延缓,而夏季大量的日照则引起了它们无与伦比的增长。关于这一点。参见冈纳·安德森:“北极的植物地理学”,载《地理学杂志》1902年,Ⅷ;O·M·里可利:《北极地区的植物世界》,圣加尔,1903年。

[218]这里,由于篇幅不够,我们无法讨论这种分散与解散的渐进的与多样的方式。但是,可惜我们没有引用帕里关于这些运动的完美配合与机械本性的论述(第531页)。“在它们的所有运动中,它们似乎是被真正美好的同时产生的感情驱使的。”

[219]正像我们曾为了形态学所做的那样,我们在此并不想强迫自己为每种爱斯基摩人的宗教与法律制订一个图表,不想为每个道德特征列一个对无论是否熟知的爱斯基摩人的社会都适用的等值表,也不想在缺乏对等物的情况下指出没有这种或那种事实的原因。鉴于我们的论题,这个任务即使不是不可能的,也是困难的和虚假的。只有我们记得所有爱斯基摩人文明的显著同一性就足够了(参见本书),而且,为了我们可以得出结论,我们只要指出某些主要现象的外延,陆续指出它们在各个不同社会里的不同影响就够了。我们不想煞费苦心地列出有关这两种冬季与夏季里的技术图表,指出它们的对立并没有两种法律或两种宗教的对立那么大。斯蒂斯比先生非常好地讨论了这个问题,参见《爱斯基摩人的文化起源》,第142页起。

[220]欧洲的旅行家们自然向我们传达了错误的信息,他们只是省略了夏季的各种宗教现象,或者他们定居在那儿,却不能与土著人一起迁徙。但是,对此,他们什么也没有向我们指出过。而且我们只能自己来归纳了。在阿拉斯加(参见波特[伍尔夫]:《第11次人口普查》,第141、142页;纳尔逊:第295页),在格陵兰岛,参见克兰茨:Ⅳ,1,5;有关“故事”,参见林克:T.T.,第125、137页起(有一部分是难以置信的),集体节庆的存在都只是例外的,而且归因于各种集市。在巴罗海角,6月份的节庆所以存在,是因为捕鲸活动延长了冬季的群居生活。(参见默多克:第375页;伍尔夫,载波特:第142页。)而且,这些节庆似乎不同于冬季各种“形式化的”节庆,参见默多克,第365页。

[221]不过,在夏季与冬季里,有时是不同的,参见纳尔逊:同前引,第289页(暂时的名字是“乌纳利特”),还参见下文,昂马沙利克人的习俗。

[222]在所感兴趣的对象与人的数目与性质方面,自然也有所不同,参见特纳:同前引,第193页(昂加瓦);埃格德:Perlus,第82、83页(格陵兰岛)。

[223]巫师的大部分巫术场次被描写成是与房屋以及冬季有关的。参见帕里:同前引,第369页,霍尔姆说:“真正的巫师只出现在冬季”,载《民族学概论》,第123页(昂马沙利克)。

[224]关于在格陵兰岛的这些仪式,参见埃格德:《新考察》,1721年,第45页;Perlus.,第115页,克兰茨:同前引,Ⅲ,5,§39,§41,据说,在托尔恩伽尔苏克人那里,巫师的远行在秋季之前是无法成行的,而且远行在冬季是最短的;林克:T.T.,第37、60页(似乎只在冬季里才有重要艺术);“拉布拉多半岛”,特纳:第194页起;“中央地区”,博厄斯:C.E.,第592页起;E.B.L.,第121页,第128页起,参见第240页,第53个故事;霍尔:《与爱斯基摩人一起生活》,Ⅱ,第319页;(马更些河)珀蒂托:《专题论文》,第ⅩⅩⅣ页;(巴罗海角)默多克,第430页起;辛普森:《西爱斯基摩人》,第271页;“阿拉斯加”,纳尔逊:同前引,第435页起,等等。

[225]纳尔逊:同前引,第284、288页;波特(伍尔夫):《阿拉斯加报告》,第149页。

[226]帕里:同前引,第509页,参见第182页;霍尔:《与爱斯基摩人一起生活》,Ⅱ,第197页。

[227]参见博厄斯(有关中部的爱斯基摩人):C.E.,第611页,“它是一个忙碌的季节”;E.B.L.,第121页起。参见一个令人吃惊的轶闻,拉斯马森:《新人》,第29页。

[228]埃格德:Perlus.,第85页起;克兰茨:同前引,Ⅲ,5,§30起;参见新亨胡特兄弟会教派成员的叙述。

[229]关于忏悔,参见博厄斯:E.B.L.,第128页起;佩克:《佩克牧师的生平》,第63页;莱昂:《私人日记》,第357页起,他指出相同的一些事实。

[230]因此冬季定居可能就必然需要一位巫医。参见拉斯马森(史密斯-森德):《新人》,第161页,以及克兰茨(西格陵兰岛):《格陵兰岛的历史》,Ⅱ,第304页,注释。

[231]参见彼特罗夫:《阿拉斯加报告》,第132页;韦尔斯/凯利:《英语-爱斯基摩语词典》,第24页;尚茨,载波特,第94页。

[232]对于努古缪特人来说,卡西姆是被献给一个精灵的,而且其中所发生的一切因此而有了一种宗教的特征。参见博厄斯:C.E.,第601页;E.B.L.,第148页,参见第332页,“故事”。在格陵兰岛,表示节庆与集合的词含有词根“qagse”。参见上文引述。

[233]纳尔逊:同前引,第285页起,第358页起;默多克:同前引,第374页;博厄斯:C.E.,第602页。

[234]纳尔逊:同前引,第368页起;埃利奥特:《我们的北极省份》,第393页起;彼特罗夫:《阿拉斯加报告》,“Zagoskin”;参见波特:同前引,第143页;韦尔斯/凯利:《英语-爱斯基摩语词典》,第24页。参见默多克:同前引,第434页,以及注释中所做的各种比较。

[235]纳尔逊:同前引,第358页起。

[236]波特(伍尔夫):同前引,第140、141页;雅各布森:“伊格尼特科克的节日”,载《旅行》(伍尔德编辑),第260页(这两位旅行家都犯了相同的错误,而且不明白这只与同名物有关;兰格尔:《统计结果》,“Wassilief”,第130页起;埃利奥特:《我们的北极省份》,第390、391页;参见彼特罗夫:《阿拉斯加报告》中有关“Zagoskin”的叙述,第130页;韦尔斯/凯利:同前引。关于这个仪式在巴罗海角是否存在,我们毫无所知。至于直到切斯特菲尔德港口的中央地区,我们也不了解情况。不过,请参见珀蒂托:《主要的爱斯基摩人》,第156、167页(不确定)。关于中部的爱斯基摩人,参见博厄斯:C.E.,第608、610页。另参见第628页,注释6,以及E.B.L.,第146、148页;“故事”,第330、186页。霍尔:《与爱斯基摩人一起生活》,Ⅱ,第120页。库姆利安:《论集》,第48页;佩克:《佩克牧师的生平》,第141页起(丘吉尔要塞部落),第242页(布莱克里德岛)。——至于格陵兰岛,我们只知道这种仪式的各种痕迹,参见埃格德:《格陵兰岛语-拉丁语词典》,1758年,第5页。“阿特克斯奥罗克人根据某人的姓氏给予某件东西”。参见(拉布拉多半岛)埃尔德曼:《爱斯基摩语词典》,第42页,20,col.2。参见林克:T.T.,在第47个故事中,有一个给与死人同名的孩子献祭的仪式;克兰茨:《城堡》,第110页,第334页。

[237]霍尔:《与爱斯基摩人一起生活》,Ⅱ,第320页(努古缪特人);参见博厄斯:C.E.,第606页。我们认为,在格陵兰岛上传播的熄灯仪式,根据观察者们的说法(参见下文第459页),只是一种性放纵的仪式,过去可能通常是与有翅膀的巫师表演相关。克兰茨概要地指出了太阳节的附属物(参见同前引,Ⅲ,3,§24,§23)。参见汉塞拉克:《日记》(林克编辑,1901年),第44页(库马缪特人),有关熄灯之后的女人交换,“因为这是在新月时或在某些节日之后在各地的行事方式”(som Skik var over hele Kysten baade hvergang det var Nymaane og efter visse Fester)。

[238]参见本书。

[239]博厄斯:C.E.,第604页,参见附录,注释6;E.B.L.,第141页。

[240]C.E.,第611页;E.B.L.,第140页。霍尔在《与爱斯基摩人一起生活》(Ⅱ,第313页)提到一种在孩子出生后用一块鸟皮按压他的头的仪式。

[241]博厄斯的一篇文章(E.B.L.,第140页)可以让我们作如是想。

[242]霍尔姆:同前引,第91页。参见一段难懂的文章,即埃格德:Perlus.,第81页。

[243]我们指的是塞得娜神话,我们认为在所有爱斯基摩人的文明中都能找到这方面的例子,而且这个神话在我们看来就是用来解释与制裁有关海洋动物的禁忌,特别是季节性禁忌的神话形象。关于这个神话,特别参见莱昂:《私人日记》,第362页,博厄斯:C.E.,第383页起,E.B.L.,第120页,第145页起,第163页;参见霍尔:同前引,Ⅱ,第321页;关于这个神话的范围与起源,参见博厄斯:“爱斯基摩人的民俗学”,载《美洲民俗学杂志》,XIII,1904年,参见我们的书评,载《社会学年鉴》,VIII,第349页。

[244]“Igludtsialek”的故事(格陵兰岛,参见林克:T.T.,第150页起)所设定的信仰就是这些禁忌的产物,是完全本地化的塞德纳神话的产物。女巫医为了上山摧毁与打碎冰块,需要“夏季服装”。

[245]霍尔:《与爱斯基摩人一起生活》,Ⅲ,第321页;博厄斯:E.B.L.,第122页,参见蒂勒尔:《跨越加拿大的亚北极地区》,第169页起;佩克:《生活》,第43、122页;汉伯里:《体育与旅行》,第46页起,第68、97、100页。(细节非常有趣:禁止在陆地冰川上加工驯鹿的皮,在地上加工海豹的皮,等等。)

[246]博厄斯:E.B.L.,第122页;霍尔:《与爱斯基摩人一起生活》,第201、202页;一次到达拉布拉多传教团的创始人那里的历险证明了这里也流行着相同的信仰。参见《摩拉维亚人在拉布拉多》,洛斯基尔,伦敦,1825年,第100页,参见第21、22页。

[247]博厄斯:E.B.L.,第123页。

[248]同前引,第123页(有关神话,参见C.E.,第587、588页)。而且,神话有许多种,即使是在埃维利克人那里,参见汉伯里:《体育与旅行》。

[249]E.B.L.,第124页。

[250]同前引。

[251]同前引,第122页。

[252]参见涂尔干/莫斯:“原始分类”,载《社会学年鉴》,Ⅴ。祖尼人在我们看来是根据他们的两个胞族把物品分成冬季物品与夏季物品。爱斯基摩人把物品分成海洋物品与陆地物品则是和分成冬季与夏季一致的。

[253]参见涂尔干:《社会分工论》,及其他一些地方。

[254]许多人对这种对立已经评论过,参见帕里:同前引,第534页,莱昂:《私人日记》,第250页,博厄斯:C.E.,第562页起,参见佩克:同前引,第52页,理查森:《极地》,第318页起;格拉索诺夫/兰格尔:《统计结果》,第130页起;(阿拉斯加)波特(尚茨):第106页,《阿拉斯加报告》,彼特罗夫(概论):《阿拉斯加报告》,第125页。此外,林克(T.T.,第23页起,参见“爱斯基摩人的各部落”,载Meddel.,Ⅺ,Ⅰ,第26页)、纳尔逊与默多克的杰出著作没有明确提到它,尽管它们为我们提供了大量的支持我们的理论的事实。这也是斯蒂斯比先生的研究中的一个空白,如果说他看到了这两个技术的对立,那么他没有发现爱斯基摩人社会的两个法律结构的对立。

[255](西格陵兰岛、坎伯兰海峡、丘吉尔河)摩尔根:“人类家庭的血缘体系”,史密森,载《知识论集》,第XVIII卷,华盛顿,1872年,第275页起。另一个卡姆伯兰德海峡的名单曾被达尔发表在《北美民族学论集》,Ⅰ,第95页起。

[256]参见本书。

[257]关于夏季家庭的构成,特别参见林克:T.T.,第20页起,特纳:同前引,第183页。

[258]“养家糊口的人”的作用是第一批丹麦作者观察到的。参见克兰茨:同前引,Ⅲ,3与4;参见1738年、1743年的叙述中的大量事实。

[259]参见T.T.,第28页,有关故事,参见第169页等。

[260]除非有人身边有了一些达到婚龄的女儿。在孩子非常年幼的情况下,他们往常是不免一死(“Contra”,默多克:同前引,第318页,但是,我们知道巴罗海角的人口数下降极大)。

[261]林克:T.T.,第24页;霍尔姆:同前引,第97页。

[262]林克:同前注;特纳:同前引,第190页(特别清楚);霍尔:《与爱斯基摩人一起生活》,Ⅰ,第370页;博厄斯:C.E.,第545页起;纳尔逊:同前引,第285页起。

[263]林克:T.T.,第25页;霍尔姆:同前引,第88页;博厄斯:C.E.,第566页。

[264]参见第49页,注释2。莱昂还提到一个事实,即年轻的寡妇在她死之前的某些时候是宿营地里的所有成员共有的,《私人日记》,第353页。

[265]这最后一个事实(参见本书上文引述)可以用来解释另一个非常奇怪的甚至一开始就是令人困惑的事实:那就是孩子的绝对独立性,以及父母对他的尊重。他们决不打他,甚至听从他的命令。这就是说,孩子不仅仅是家庭的希望(即我们今天赋予“孩子”这个词的意思),他还是复活的祖先。在夏季孤立和自主的小家庭内部,他就像汇集了各种信念与利益的支柱。

[266]林克最早对爱斯基摩人长房子的道德制度与印第安人房屋里的道德制度进行了比较,参见“爱斯基摩人的各部落”,载Meddel.,Ⅺ,第23页。参见蒂勒尔:《跨越加拿大的亚北极地区》,1898年,第68页。

[267]参见摩尔根,本书上文引述。

[268]参见林克:《爱斯基摩人的各部落》,第93页起,以及各种相同的词,参见埃格德:《格陵兰岛语-拉丁语词典》,词条“iglu”,第32页;克兰施米特:《格陵兰岛语词典》,词条“igdlo”,第75页;埃尔德曼:《爱斯基摩语词典》,第52、63页;珀蒂托:《专题论文》,第XLIII页;参见埃格德:《新考察》,第1版,1725年,第45页。

[269]林克:同前引,Ⅱ,第9、26页;珀蒂托:《专题论文》,第ⅩⅩⅠⅩ页。

[270]默多克:同前引,第75页。

[271]雅各布森:《游记》,第240、241页。(大部分的“meillagers”都是被准头领伊萨克收养的。)参见对冬季家庭的描述,霍尔姆:同前引,第66页,图表XXIII,有关各姓名及其谱系,见第95页。

[272]T.T.,第25页,参见埃格德:Perlus.,第79页;克兰茨:同前引,Ⅲ,2,§13;霍尔姆:同前引,第85页、第94页;特纳:同前引,第188、189页;博厄斯:C.E.,第579页。——“Contra”,莱昂:《私人日记》,第352、354页;韦尔斯/凯利:《英语-爱斯基摩语词典》,第22页(当然是不准确的,而且也许暗指性放纵)。

[273]从埃格德到霍尔姆(第194页),所有丹麦作者都使用“sammenbragde”术语,参见埃格德:《新考察》,第1版,它增加了一些,但是没有产生后面的术语“indit saadan Huse”,Perlus.,第79页。然而,在T.T.(第291页)中,有一个故事却谈起了在格陵兰岛一个收养的兄弟与他的收养姐妹结了婚,但是收养是近来的事,而且孩子们不是一起长大的。

[274]而且,堂(表)兄妹在巴罗海角通常被认为是兄弟与姐妹,默多克:同前引,第421页。

[275]纳尔逊:同前引,第291页。

[276]因为我们可以从霍尔姆的谱系表(第95页)中看到这个事实,“Angitinguak”(♂)、“Angmalilik”(♂)、“Kutuluk”(♀)、“Nakitilik”(♀)这些堂(表)兄妹都是与他们定居点中的人结婚的,而且,他们的孩子同样是在他们的定居点中结婚的。

[277]纳尔逊:同前引,第291页。

[278]关于图腾氏族乌纳利特及其异族通婚,参见纳尔逊:同前引,第322页起。

[279]林克:T.T.,第25、26页,家庭的头领只在阿拉斯加北部才真是风光。参见辛普森:《西爱斯基摩人》,第272页;默多克:同前引,第429页;彼特罗夫:《阿拉斯加报告》,第125页;波特(伍尔夫):《阿拉斯加报告》,第135页。

[280]关于这一点,参见林克:《爱斯基摩人的各部落》,第22页,参见T.T.,第26、54页。参见克兰茨:《续篇》,1770年,第329页。

[281]在格陵兰语中是“Nunagatigit”,参见林克:《爱斯基摩人的各部落》,补充材料,载Meddel.,Ⅺ,第93页,29段,以及词典中“逐条释义”。

[282]而且通过不断的共同用餐得到了加强,这就是卡西姆中或冬季雪屋中过的生活。

[283]参见本书。

[284]埃格德:《新考察》,第1版,第37页;Perlus.,第91页;克兰茨:同前引,Ⅲ,3,§20;达拉格尔:《格陵兰岛的亲属关系》,科茨:同前引,“氏族的与群居的”,参见本书;帕里:同前引,第500、533页(同时讨论了冬季宿营地的道德制度与冬季长房子的道德制度),莱昂:《私人日记》,第350页;兰格尔(瓦西利耶夫与格拉索诺夫):《统计结果》,第129页。我们只引用最早一批的作者,各种评论也完全是仿古的。参见南森:《爱斯基摩人的生活》,第293页起,第138页起与其他一些地方。

[285]特别参见克兰茨:同前引,Ⅲ,4,§28。纳尔逊先生绘制了发生在1881—1882年的阿拉斯加的各种事实的历史图表(第301页起)。

[286]林克:T.T.,第34页。

[287]默多克:同前引,第420页;参见辛普森:《西爱斯基摩人》,第252页;帕里(伊格卢利克):同前引,第529页;伍尔夫,载波特:《阿拉斯加报告》,第135页;韦尔斯/凯利:《英语-爱斯基摩语词典》,第19页。对于这些后来的作者来说,夫妻忠诚的现象是与交换女人的习俗相矛盾的,但是矛盾并不存在。

[288]林克:T.T.,第34页起;《爱斯基摩人的各部落》,第24页;纳尔逊:同前引,第293页;尚茨,载波特:《阿拉斯加报告》,第103页;博厄斯:C.E.,第582页;E.B.L.,第116页;佩克:《佩克牧师的生平》,第32页。

[289]林克:T.T.,第35、36页。他明确指出,“同屋者”的威胁不可能是血亲复仇(但是,“Contra”,有许多故事,第30、38号等)。参见汉伯里:《体育与旅行》,第46页。蒂勒尔提到一条法则(拉布拉多?切斯特菲尔德湾?),它只要求凶手收养死者的家属,参见《穿越脊地》,第170页;我们认为这混有印第安人的习俗。不过,参见博厄斯:E.B.L.,第118页,有一个可能引起错误的事实。

[290]这方面的故事,参见林克:T.T.,第22号。关于“Angutisugssuk”,参见博厄斯:E.B.L.,在第72页内。

[291]埃格德:《新考察》,第1版,第43页;Perlus.,第86页;克兰茨:同前引,Ⅲ,3,§23;林克:T.T.,第33、67页,霍尔姆(昂马沙利克):同前引,第157页起;有关故事,参见n°47及以下;拉斯马森(约克海角与史密斯海峡),参见《新人》。

[292]参见施泰因梅茨:《对惩罚首次出现的研究》,莱顿,1896年,Ⅱ,第67页。在泰勒先生看来(“斯堪的纳维亚的文化”,载《英国人类学研究所杂志》,XIII,第268页),歌曲都源自斯堪的纳维亚。这倒是可能的。但是,我们难以赞同在阿拉斯加实行的公开谴责(参见纳尔逊:同前引,第293页)以及成功实施的判决是源于欧洲的。然而,一种类似的制度很可能引起格陵兰岛的制度。另一方面,它还有其他一些爱斯基摩人的对等制度:如(丘吉尔要塞)载弗兰克林:《第二次海滨旅行记》,伦敦,第182页等,第197页。参见蒂勒尔:《穿越脊地》,第132页;吉尔德:《施瓦卡研究》,第245页。

[293]参见克兰茨:同前引,Ⅲ,4,§33。

[294]林克:T.T.,第34、35页;霍尔姆:同前引,第58页;参见纳尔逊:同前引,第430页。

[295]林克:同前注。

[296]博厄斯:E.B.L.,第121页起,然而,参见拉斯马森《新人》(第31页)中的一个小故事(在巴芬岛,一位巫师的女儿就因为违反了禁忌而没有忏悔就被她父亲抛弃了)。

[297]博厄斯:同前注。

[298]林克:T.T.,第34页,纳尔逊:同前引,第291页,关于一个突出的仪式,参见韦尔斯/凯利:《英语-爱斯基摩语词典》(宣战?),第24页,兰格尔:《统计结果》,第132页(瓦斯利夫)。

[299]林克:T.T.,第35页,关于这些故事,参见第235、174、175页;第206、207页,参见第211页;“Contra”,第357、358页。参见洛伦岑:“爱斯基摩人向格陵兰岛的移民”,载Meddel.Grl.,1904年,ⅩⅩⅥ,第320页(北方各部落反对南方各部落)。

[300]博厄斯:C.E.,第465页;E.B.L.,第116页,故事见n°72及以下;库姆利安:《论集》,第12页;克卢特沙克:同前引,第228页。

[301]霍尔姆:《民族学概要》,第87页;《汉塞拉克日记》,第45页。

[302]林克:T.T.,第157页,故事参见n°39、40。

[303]博厄斯:C.E.,第465页;E.B.L.,第116页;C.E.,第609页,参见克卢特沙克:第67页起。施沃特卡:载《科学》,Ⅳ,98,545。

[304]纳尔逊:同前引,第294页起。

[305]关于爱斯基摩人中交换女人的普遍性,参见理查森:《极地》,第319页;默多克:同前引,第413页。

[306]埃格德:Perlus.,第78页;埃格德:《格陵兰岛语-拉丁语词典》,词条“Malliserpok”,第100页。如果克兰茨在他的描述中没有谈到这种习俗,那么这是因为他的护教倾向,但是他提到过一种为了狩猎鲸鱼的“熄灯”(Ⅲ,5,43),而且我们在有关传教团的叙述中发现了其他痕迹,比如1743年的《格陵兰岛的历史》,英文版,Ⅱ,第70页。特别的是,林克既没有说起过它,也没有留下有关它的故事,也许除了在爱斯基摩人那里普遍流传的有关太阳与月亮的故事,T.T.,第326页,在最原始的版本中,乱伦总是发生在卡西姆中,而且是在熄灯仪式时。参见博厄斯:E.B.L.(第359页),其中有关这个故事的书目;还有塔尔比策尔:《语音学研究》,第275页,它非常重要,证明了这个情景的发生就如同我们所说的那样,参见拉斯马森:《新人》,第194页。

[307]参见本书。另参见珀蒂托:《主要的爱斯基摩人》,第166页;佩克:《佩克牧师的生平》,第55、242页;在巫师(基尼帕图)的每次仪式之后;博厄斯:E.B.L.,第158、139页;克卢特沙克:同前引,第210页;特纳:同前引,第200、178页。唯一的例外可能是巴罗海角的部落,默多克在那里研究过这个事实,但是毫无结果(也许是不充分吧),参见第375页。无论如何,这里实行着暂时交换的习俗,而且,默多克认为它接近于性共产主义,第415页。

[308]对亲属之间性关系的禁忌似乎得到了大家的重视(霍尔姆:同前引,第98页,以及引用过的有关月亮与太阳的故事)。

[309]兰格尔在《统计结果》中谈到年老女人是如何根据远亲关系被送出的(下育空河)。但是,这个事实也许与下文所引用的事实是相同的。

[310]霍尔:《与爱斯基摩人一起生活》,Ⅱ,第323页;佩克:《佩克牧师的生平》,第41页;博厄斯:同前引,参见本书。

[311]纳尔逊(伊科格缪特人):同前引,第379、494页。

[312]而且,在家庭看来,一时的交换又回到了自身中。参见默多克:同前引,第419页;参见波特:同前引,第39页。

[313]参见波特:《阿拉斯加》,第103页(韦伯);韦尔斯/凯利:《英语-爱斯基摩语词典》,第19页,默多克:同前引,第413页;帕里(巫师图勒马克的故事),第300页;莱昂:《日记》,第354页(谈到交换姐妹,这是可能的)等。

[314]参见莱昂:同前引。

[315]帕里:同前引,第530页;默多克:同前引,第413、419页;博厄斯:C.E.,第579页;库姆利安:《论集》,第42页;佩克:同前引,第55页。

[316]巫师甚至还有一种特别的法律(帕里的故事,第300页,参见特纳:同前引,第200页)。

[317]皮尔里:《大冰地以北地区》,Ⅰ,第497页;克罗伯:《史密斯海峡的爱斯基摩人》,第56页。

[318]皮尔里:同前注;拉斯马森在他有关女人交换的卓越图表中没有提到这个细节,参见《新人》,第64页。

[319]凯恩:《北极探险》,Ⅱ,第211页。

[320]纳尔逊:同前引,第493页;波特:《阿拉斯加》,第103页(当然不排斥在宿营地内部进行的交换,而且,它们还产生相同的法律,),参见韦尔斯/凯利:《英语-爱斯基摩语词典》,第29页。

[321]纳尔逊:同前注。

[322]在格陵兰岛,同样的术语也用来指称自然的亲属关系,而且,美洲的普查员们都认为血缘与法律混合得如此完美,以至于要确立任何谱系几乎是不可能的。

[323]《爱斯基摩人的生活》,第146页,参见第204页,第1号。参见克卢特沙克一份难懂的材料,第234页。

[324]参见本书。

[325]纳尔逊先生其实在涉及乌纳利特人时没有向我们说起它。而且,特别值得注意的是,在各邻近部落的面具节庆中(阿波卡伽缪特人、伊科格缪特人),交换女人是不接纳亲属的。波特:《阿拉斯加报告》,第103页;纳尔逊:同前引,第379页,参见第494页。

[326]参见林克:T.T.,第28页。

[327]参见克兰茨:同前引,Ⅲ,3,§ 22;C.E.,第577页。

[328]关于后来对格陵兰岛的研究,参见达拉格尔:《格陵兰岛的亲属关系》;埃格德(不具体):Perlus.,第81页;格兰茨:同前引,Ⅲ,3,25(据达拉格尔):林克:T.T.,第10页起,第22页起。丹麦作者们都参考过达拉格尔、埃格德与摩拉维亚教士们曾制订的规定,以及欧洲人定居点的来源,格兰茨:同前引,Ⅹ,§ 4、§ 5、§ 6(参见新亨胡特兄弟会教派成员的叙述,1746年,1750年);格兰茨:《格陵兰岛的历史》,Ⅱ,第88、142页;诺登斯基奥尔德:《安德拉·迪克森斯卡探险》,第500页起,南森的《爱斯基摩人的生活》,第106页,只是重复了其他丹麦作者的说法。

[329]总之,在中部与东部的爱斯基摩人那里,女人在离婚时会带走它。

[330]林克:T.T.,第30页;霍尔姆:同前引,第118页;纳尔逊:同前引,第137页。

[331]格兰茨:同前引,Ⅲ,3,§ 25。

[332]我们知道在所有谈论爱斯基摩人的作者那里没有违反这一规划的例外。因此,我们就不写出参考书了。

[333]关于所有权的标志及其适用范围,参见博厄斯:“阿拉斯加爱斯基摩人的所有权标志”,载《美洲人类学家》,卷1,第602页起,霍夫曼:“爱斯基摩人的绘图艺术”,载《美国国家博物馆报告》,1895年(华盛顿,1897年),第720页起。所有权标志的适用范围当然超过了马更些河,参见珀蒂托:《主要的爱斯基摩人》,第187页。博厄斯先生证实不是在巴芬岛,也不是在哈得孙湾的西北部认识到它们的。但是,除非必须假定这些标志,否则,与爱斯基摩人的法律(参见本书)一样明确的狩猎法只有当每位猎人有办法证明武器是他自己的,才能够被使用。参见达拉格尔:同前引,Ⅲ,3,§25。

[334]参见纳尔逊:同前引,第323页起。(图腾的力量。)

[335]纳尔逊:同前引,第438页;参见夏佩尔中尉的叙述,载《哈得孙湾旅记》,第65页。

[336]莱昂:《私人日记》,第21页,参见《叙事》,第55页。

[337]参见南森《爱斯基摩人的生活》中的小故事(第91页)。(欧洲人的)球拍不在这些日常规则的规范之列。

[338]这是她的陪葬品,参见博厄斯:C.E.,第580页。

[339]参见林克:T.T.,第30页;特纳:同前引,第105页;博厄斯:C.E.,第541页。

[340]林克:T.T.,第28、23页。

[341]例如霍尔:《与爱斯基摩人一起生活》,Ⅰ,第250页。

[342]参见本书。

[343]参见博厄斯在E.B.L.中的故事,第172、202、211、239页等。

[344]克兰茨:同前引,Ⅲ,3,25,林克:同前引,第10、23页;霍尔姆:同前引,第83页起;博厄斯:C.E.,第581页起;默多克:同前引,第85页;珀蒂托:《专题论文》,第ⅩⅩⅪ页;理查森:《极地》,第319页;波特(伍尔夫):《阿拉斯加报告》,第137页;彼特罗夫:《阿拉斯加报告》,第125页。

[345]霍尔姆:同前引,第87页,《汉塞拉克日记》,第51页;克兰茨:同前引,参见Ⅹ,7;达拉格尔:同前引,埃格德:《最新消息》;林克:T.T,第27页(明确指出这是冬季宿营地的体制);南森:《爱斯基摩人的生活》,第91页起。(重复)达拉格尔的话,而且还增加些错误。在史密斯海峡,在同一宿营地的人群中,共产主义既是绝对的,又是有限的,其故事见拉斯马森:《新人》,第81页;诺登斯基奥尔德:《安德拉·迪克森斯卡探险》,第503页;博厄斯:C.E.,第577页;霍尔:《与爱斯基摩人一起生活》,Ⅱ,第290页;克卢特沙克:同前引,第66页;库姆利安:《论集》,第18页,珀蒂托:《专题论文》,第XXXII页;波特:同前引,第103、137、141页等(纳尔逊与默多克没有向我们谈过这个主题)。

[346]《汉塞拉克日记》,第51页;林克:T.T.,第26、27页起。

[347]林克:T.T.,第26页,参见达拉格尔:同前引,格兰茨:Ⅲ,3,§5;埃格德:Perlust.,第91页;博厄斯:C.E.,第587页(仅限于外来人)。

[348]纳尔逊甚至说过(同前引,第285页),卡西姆可能是被同一部落的许多相关的村落建成的,因此加强了他们间的友情。辛普森在《西爱斯基摩人》(第259页)中说过,卡西姆是一些特殊个人的所有物(参见帕里:同前引,第360页)。默多克却说它并非如此,第427页。

[349]博厄斯:C.E.,第577页;霍尔:《第二次旅行记》,第226页;克卢特沙克:同前引,第234页。

[350]巴芬岛的爱斯基摩人的历史表明他们的群体在史密斯海峡的部落中引进了一种吃完鹿蹄到跳圆舞的共同仪式,参见拉斯马森:《新人》,第32页;霍尔:《与爱斯基摩人一起生活》,Ⅰ,第170页;Ⅲ,第120页;《第二次旅行记》,第226页;莱昂:《私人日记》,第125、127页。

[351]林克:T.T.,第28页,或者当地所有人都独自而来,参见达拉格尔:《格陵兰岛的亲属关系》;(巴罗海角)默多克:同前引,第438页。

[352]林克:T.T.,第29页。我们不想说这种狩猎鲸鱼的活动是在冬季进行的,也不是说死鲸鱼是在这个季节里搁浅的,我们只是认为这种法律一定接近于整个社区有关较小鲸鱼的法律(它尤其适用于冬季)。

[353]林克:T.T.,第29页(格兰茨与达拉格尔也转述了这一点,参见同前引)。

[354]林克:同前注,参见纳尔逊:同前引,第294页。

[355]林克:T.T.,第30页(拉布拉多);参见斯蒂恩斯:《拉布拉多》,第256页;有关中部的爱斯基摩人,参见帕里:同前引,第530页;莱昂:《私人日记》,第302、348、349页(观察中有一个小错误,提请注意的是,羡慕是社区的看法,而且是含蓄的)。

[356]参见林克:T.T.,第27页;有关“Kunuk”的故事,等等。

[357]博厄斯:C.E.。

[358]同前注,参见本书。

[359]特别是兰格尔:《统计结果》,第132页;波特:《阿拉斯加报告》,第138、141页。

[360]博厄斯:C.E.,第605页;E.B.L.,第184页。

[361]参见下文第123页。[页码疑有误,应指原刊本。——译者]

[362]波特(韦伯)在《阿拉斯加》(第106页)中对此做过比较;又见韦尔斯/凯利:《英语-爱斯基摩语词典》,第28页。

[363]纳尔逊:同前引,第303页起。

[364]纳尔逊:同前引,第305页;参见雅各布森:《游记》,第281页。

[365]霍尔在《与爱斯基摩人一起生活》(Ⅱ,第320页)中明确说过(这一点也许比所有假设更好地说明了夸富宴):“礼物交换最终产生了丰富的财富。”

[366]参见本书。所有作者都明确说过,每个家庭都是绝对独立的。

[367]参见本书,同前注,以及419起。

[368]参见本书;关于家庭的内部关系,参见帕里,第534页;莱昂:《私人日记》,第351页。

[369]“Contra”,克兰茨,Ⅲ,3,§25,据说他们总是同时进入冬季房屋的。

[370]关于一般意义的收养,参见施泰因梅茨:“论收养”,载《荷兰地理学协会杂志》,1891年;他指出了这个爱斯基摩人的事实。

[371]莱昂:《私人日记》,第303页,佩克:《佩克牧师的生平》,第55页。显然,根据霍尔姆提供的汉塞拉克的各种名单,大部分家庭至少接受了一个或两个外来成员。

[372](格陵兰岛)T.T.,第7号等;霍尔姆:“传说与叙事”,载Meddel.,Ⅹ,n°4,等等;拉斯马森:《新人》,第226页;(拉布拉多)特纳:同前引,第265页;(中部爱斯基摩人)博厄斯:C.E.,第602页等;E.B.L.,第309页等;珀蒂托:《西北部加拿大的印第安传统》,巴黎,1886年,第8页;(阿拉斯加)纳尔逊:同前引,第510页,等等。

[373]“养家糊口的人”如不存在,确实会对老年人产生重大影响,只要老人们可以跟随他们的孩子们,那么就可以向孩子们要求食物。

[374]参见本书;克兰茨:同前引,Ⅲ,4,§28,他指出,在格陵兰岛最后出现了收养现象。

[375]参见霍尔:《与爱斯基摩人一起生活》,Ⅱ,第214页、219页。

[376]达拉格尔:《格陵兰岛的亲属关系》,第96页;埃格德:Perlus.,第88页;克兰茨:同前引,Ⅲ,3,§25,Ⅲ,4,§41;莱昂:《私人日记》;第349页;汉伯里:《体育与旅行》,第42页(送女人);珀蒂托:《主要的爱斯基摩人》,第142页。

[377]关于持续地交换女人,参见本书;关于这些交换的结果,参见尚茨,载波特:《阿拉斯加》,第103页。

[378]中部的、东部的与西部的地区,参见本书,参见博厄斯:E.B.L.,第116页,第211页,在一个故事中的注释。

[379]指格陵兰岛,见本书。

[380]例如参见博厄斯:E.B.L.中的故事(第235页),在卡西姆度过了所有夜晚。

[381]卡斯腾森在《北极生活》(第127页)中指出了这一差异。

[382]林克:T.T.,第80页。赖伯格认为房屋数目的增加是欧洲化的一个进步(参见本书)。

[383]参见尼布拉克:“西北海岸的印第安人”,载《美国国家博物馆报告》,1888年,第Ⅱ章。

[384]参见书评,涂尔干:《社会学年鉴》,Ⅰ,第202页。

[385]博厄斯:“夸扣特尔人的社会组织与秘密社会”,载《美国国家博物馆报告》,1895年;参见涂尔干:书评,《社会学年鉴》,Ⅰ,第336页。

[386]博厄斯:同前引,第419页。

[387]科斯摩斯·敏德勒夫:“纳瓦霍人的房屋”,载《美国民族学部第17次年报》。(参见书评,载《社会学年鉴》,Ⅶ,第663页。)

[388]关于瓦拉克人的季节性迁徙的研究,参见德马托纳:《摩尔多瓦-瓦拉几亚》,巴黎,1903年,第107页。

[389]《大品》,Ⅲ,Ⅰ及以下。参见奥尔登伯格:《佛》,第1版,巴黎,阿尔康,1904年,第360页;《戒律文本》(《东方圣典》,第ⅩⅢ卷),第298页起;克恩:《印度佛教史》,Ⅱ,第5、42页,以及前引文本,《佛教手册》、《印度-雅利安语文学概要》,1899年,第42页。

[390]有一个故事说,一个女人对离开定居点很高兴,抱怨曾接待过太多的客人。参见林克:T.T.,第189页,而雅各布森也为避开了爱斯基摩人冬季房屋里不停的喧闹感到高兴,参见《游记》,第241页。

[391]波特(伍尔夫):《阿拉斯加报告》,第137页(冰角的部落,位于凯伊海角),默多克:同前引,第80页(伊梅克彭营地,1883年)。

[392]有关这个意义上的几个事实,参见涂尔干:《论自杀》,第100—102页。

[393]最近,于贝尔先生就有关时间观念提出了集体生活的节奏假说,解释了历法是如何形成的。参见“宗教与巫术中的时间观念”,载《高等研究学院报告》,1905年。

[394]参见涂尔干:《社会方法的准则》,第3版,第137页起。

[395]参见涂尔干:《论社会分工》,其中好几处。

[396]涂尔干:《论自杀》,第Ⅱ卷,第2—4章。

[397]莫斯/涂尔干:“论几种原始的分类形式”,载《社会学年鉴》,第Ⅵ卷。

[398]对这份研究的各项考证的编撰与订正,大部分是莫斯先生完成的,伯夏先生对其中可能出现的错误不负任何责任。

[399]波特:《阿拉斯加报告》,第164页,图表6。有关这一地区爱斯基摩人的群居本性(他们是这一地区里最少群居性的人),参见同前引,第174页。如果我们删去了“Vinihsale”(因加利克村)、“Bethel”(传教团)、“Kolmakovsky”(它是居民分点和一间夏天居住的房子。那些名字用斜体字打出来的居民点一定不是爱斯基摩人),那么每屋住2.65个家庭的平均数就少得可怜了。

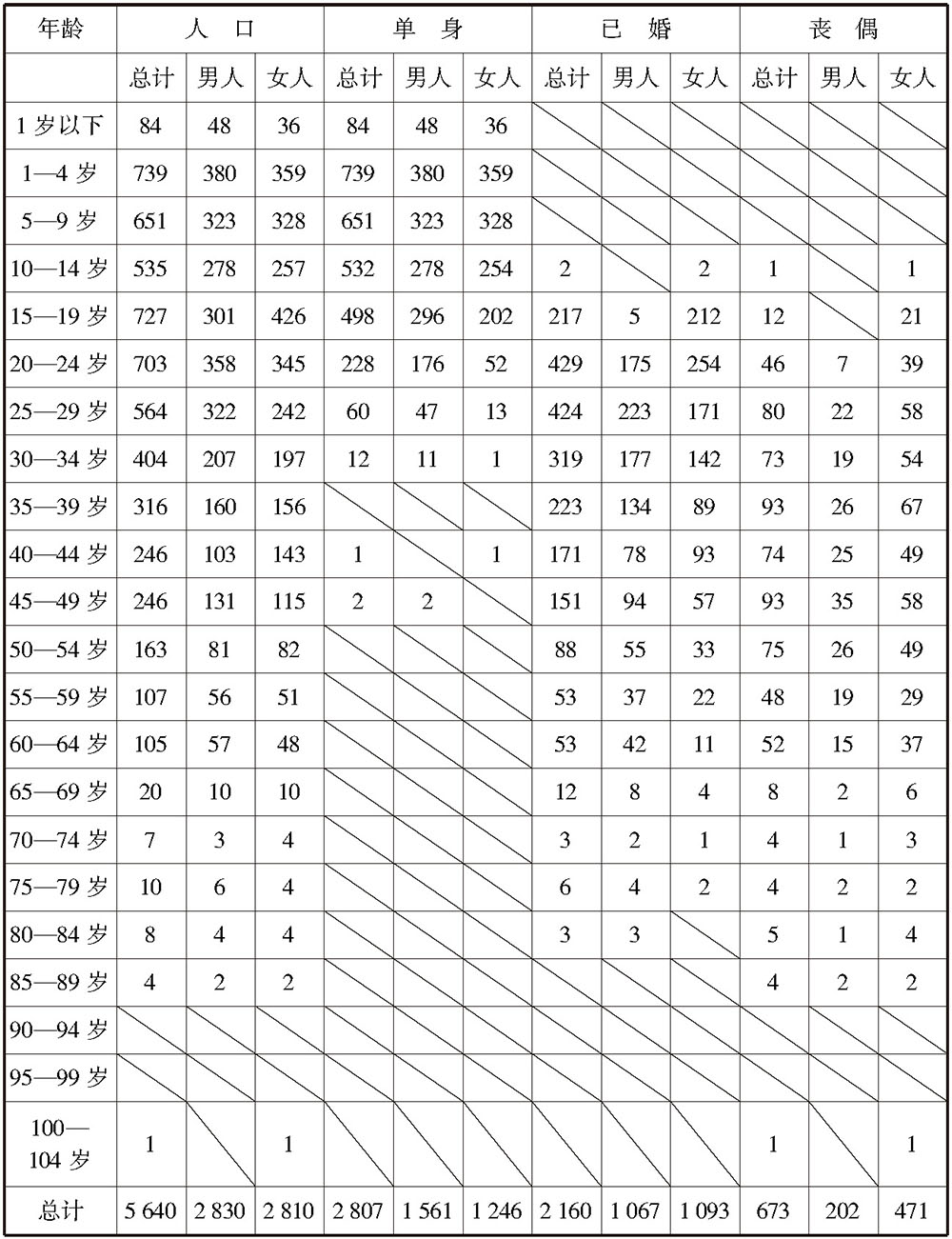

[400]波特:《阿拉斯加报告》,第175页。某些数据,比如一位百岁妇女的数据,既是无法核实的,也是难以置信的。另一方面,波特先生没有区分印第安人与爱斯基摩人,我们可以利用彼特罗夫的数字来纠正它,参见彼特罗夫:《阿拉斯加报告》,第13—15页。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。