1981年裘锡圭先生在他著名的《汉简零拾》一文中首先指出居延汉简中被释为“鑡”、“ ”或“

”或“ ”的字,实应释作“锸”或“㮑”,即“臿”,并说:“根据凤凰山遣册的‘㮑’字和马王堆帛书的‘臿’字,完全可以肯定居延简里过去被释作‘鑡’的字是‘锸’字,被释作‘

”的字,实应释作“锸”或“㮑”,即“臿”,并说:“根据凤凰山遣册的‘㮑’字和马王堆帛书的‘臿’字,完全可以肯定居延简里过去被释作‘鑡’的字是‘锸’字,被释作‘ ’和‘

’和‘ ’的字都是‘㮑’字。它们都是当起土工具讲的‘臿’的专用字。居延简里有些‘锸’字的‘臿’旁,的确写得跟齿字没有区别。这是汉代人写别字的一个例字。”[106]刘钊先生在2014年发文,征引金文和楚简例证,谈臿字源流,并举汉简16例,指出有些简上臿字部分形体上部讹化成了类似“止”形,使此字整体看上去像是齿字。[107]换言之,他们都认为过去汉简中所释的“鑡”或“

’的字都是‘㮑’字。它们都是当起土工具讲的‘臿’的专用字。居延简里有些‘锸’字的‘臿’旁,的确写得跟齿字没有区别。这是汉代人写别字的一个例字。”[106]刘钊先生在2014年发文,征引金文和楚简例证,谈臿字源流,并举汉简16例,指出有些简上臿字部分形体上部讹化成了类似“止”形,使此字整体看上去像是齿字。[107]换言之,他们都认为过去汉简中所释的“鑡”或“ ”字,都是“锸”或“㮑”的讹化或别字。

”字,都是“锸”或“㮑”的讹化或别字。

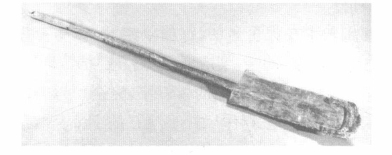

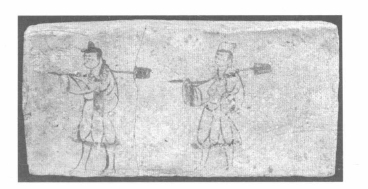

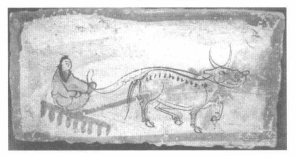

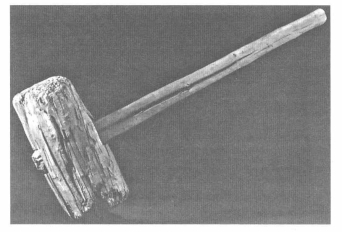

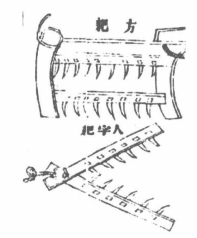

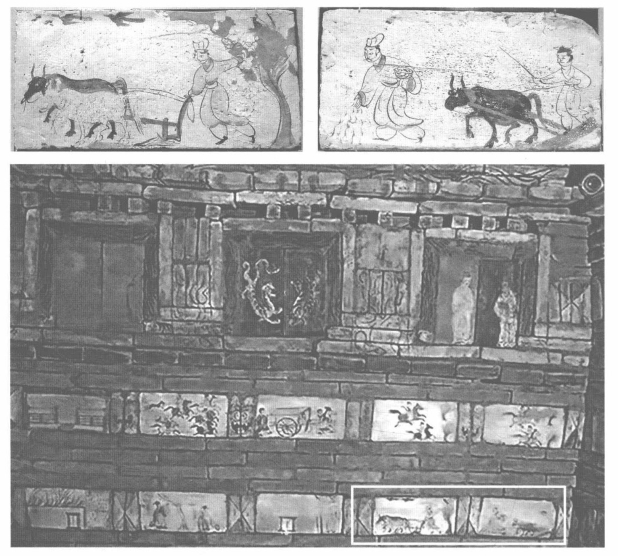

“中央研究院”历史语言研究所简牍整理小组因为重新释读居延出土的这批汉简,必得再度斟酌从木或金旁的齿字到底应释为何字。我们起先遵从裘、刘二氏,将这样的字一律改释为“锸”或“㮑”。[108]但再校释文时感觉这样释读,仍有未安。一则在简中找到明确的“锸”、“㮑”和“臿”字,在马王堆汉墓中曾出土实物(图1.1,彩图六十二),四川峨嵋山双福乡曾出土汉代持单头臿石人像(图1.2,彩图六十三),山东嘉祥武氏祠画像则见持双头臿的神农(图1.3),而甘肃酒泉魏晋墓画像砖上出现农人荷臿的形象(图1.4,彩图六十四),可见汉晋间单或双头臿的基本形象较为明确可辨,唯臿之为用,可能因用途多样,汉晋人的理解并不一致(详后);二则在魏晋画像砖上有一种过去未能确切命名的农具,外形完全不同于臿,没有榜题,依特征看,不无可能就是汉简中所见的“鑡”或“ ”。这种农具明显不用于起土而是耙地。因此决定仍将从木或金旁的“齿”依字形释作“鑡”或“

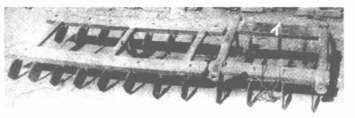

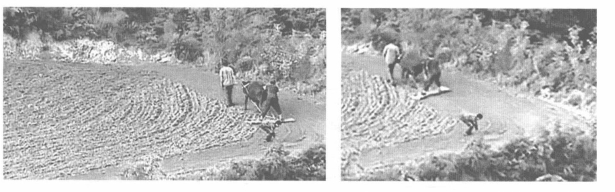

”。这种农具明显不用于起土而是耙地。因此决定仍将从木或金旁的“齿”依字形释作“鑡”或“ ”,并推测它是汉魏晋时代河西和边塞一种由牛牵挽的丁字形横向列有尖铁或木齿,用于碎土和整田的农具(图2.1—8,彩图六十五—七十),很可能类似《齐民要术》所说的“铁齿

”,并推测它是汉魏晋时代河西和边塞一种由牛牵挽的丁字形横向列有尖铁或木齿,用于碎土和整田的农具(图2.1—8,彩图六十五—七十),很可能类似《齐民要术》所说的“铁齿 楱”或后世常说的杷或耙(图2.9—10)。[109]

楱”或后世常说的杷或耙(图2.9—10)。[109]

图1.1 湖南长沙马王堆汉墓出土单头臿,《长沙马王堆汉墓文物》(长沙:湖南出版社,1992)

图1.2 峨嵋山双福乡出土持臿农夫石像

图1.3 武氏祠神农氏画像史语所藏拓本局部

图1.4 酒泉西沟魏晋墓出土画像砖上的单头臿,今藏甘肃省博物馆,马建华主编,《甘肃酒泉西沟魏晋墓彩绘砖》(重庆:重庆出版社,2000),页60

图2.1 酒泉西沟魏晋墓画像砖

图2.2 嘉峪关十二号魏晋墓画像砖

图2.3 嘉峪关十三号魏晋墓画像砖

图2.4嘉峪关六号魏晋墓画像砖,页176

图2.5 嘉峪关六号魏晋墓画像砖,页127

图2.6 酒泉果园乡高闸沟村魏晋墓画像砖,《中国出土壁画全集》9,图25

图2.7 嘉峪关六号魏晋墓画像砖

图2.8 同前,林巳奈夫摹本

图2.9 浙江浦江花轿乡盛田坂征集的铁齿耙,《中国农业博物馆馆藏传统农具》,1-322

图2.10 台湾日据时代的铁齿耙,“台湾总督府殖产局”编,《台湾の农具》,第7图

古代农具众多,因时因地,或同形异名,或同名异形,要厘清十分不易。古今学者在认识上歧异很大。即以前述最常见的臿为例,外形或较明确,但有不少异名,其功用在传世文献中则至少有三种不同的解释:(1)《说文》说“臿,舂去麦皮”,《广韵》也说是“舂去皮”,可见许慎所说的臿并不是一种起土的工具,而是用于舂去谷物的皮,对臿的外形则无说。(2)但《释名·释用器》说:“锸,插也。插地起土也。”(3)颜师古注《急就》“捃获秉把插捌杷”句,则说插“一作臿”,又谓“插者,担也。两头鑯锐,所以插刺禾束而担之也”。近世的学者包括林巳奈夫、孙机和裘锡圭先生根据文献、出土实物和石刻画像,几乎又都认为臿是一种颇似耒耜,手持直柄或曲木柄,木柄另一端单头或歧头,头包有金属刃,用于起土的工具,也就是较同意《释名》的说法。

再例如《说文》说櫌是“摩田器也”,郑玄注《论语·微子》“耰而不缀”,说“耰,覆种也”,将“耰”视为动词,或意指以耰埋覆种子。林巳奈夫根据嘉峪关魏晋一号墓出土的画像砖(图3.1—3,彩图七十一),认为画像中由牛牵引的丁字形农具是用来破碎土块的櫌或稷[110],但又认为同样见于画像砖的一种手持的小型椎土工具,也叫櫌或耰。此外他据《说文》、《释名·释用器》对“櫌”和“檀”字的解说以及毕沅《释名疏证》,认为櫌即檀,也是摩田器。甘肃嘉峪关魏晋一号墓画像上由牛牵引的丁字形农具和手持的小型椎土器,在外形上差别很大,再加上所谓的檀,林巳奈夫显然认为异形者可因功用相似而同名。孙机依据相同文献,另据新疆尼雅出土的实物木质榔头(图3.4),认为櫌或耰是“捶碎土块所用的木榔头”,其说可和王祯《农书》卷八里说的木椎形的耰相印证(图3.5)。[111]孙机又指出山东滕县黄家岭画像石上由牛牵挽,“横杆状的摩田器”为耱(图3.6)。[112]

图3.1—2 嘉峪关魏晋一号墓出土画像砖局部及“耕(耕)种”二字榜题

图3.3 嘉峪关魏晋一号墓出土画像砖,林巳奈夫摹本

图3.4 新疆尼雅出土耰,《新疆出土文物》,北京:文物出版社,1975

图3.5 耰,王祯《农书》

图3.6 犁与劳(耢),山东滕县黄家岭汉代画像石,“中央研究院”历史语言研究所藏拓局部

换言之,同为摩田器,不论外形和使用的方法相同与否,即可有耰、耱和下文将谈到的劳(耢)等不同的名称。这些名称因时因地而异,有些固然见于文献,有些则否。因此,出土文字材料中如果出现了不见于传世文献的农具名,或图像材料中存在未曾明确辨识的农具,都值得特别注意。

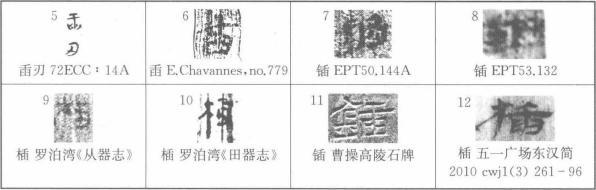

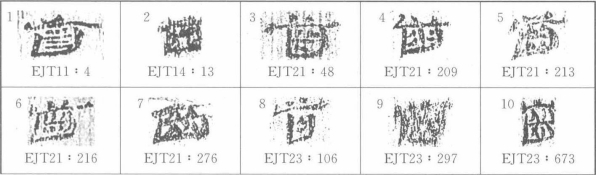

先回到本文主题——臿。在居延汉简中,可以明确见到“臿”和金旁的“锸”字。除了湖北江陵凤凰山8号汉墓遣册,广西贵县罗泊湾汉墓出土《从器志》、《田器志》牍和湖南长沙五一广场东汉简上有从木的“㮑”,曹操高陵出土石牌则见从金的“锸”字(参表1)。[113]这12例臿字,都从“臿”而不从“齿”,十分清楚。汉代简牍中既有明确的“雷”、“锸”、“㮑”字,也有很多笔画可辨的“齿”字(参表2)。从字形看,齿字一般从“止”,从“ ”,但表2第4例下半从“臼”,臼中有竖笔,第11、12例下半从“臼”,的确和“臿”形相似易混。古来有臿字,却无鑡字,战国某些字的部件作臿者也有讹写成了齿[114],因此说“鑡”或“

”,但表2第4例下半从“臼”,臼中有竖笔,第11、12例下半从“臼”,的确和“臿”形相似易混。古来有臿字,却无鑡字,战国某些字的部件作臿者也有讹写成了齿[114],因此说“鑡”或“ ”字是“锸”或“㮑”的别字或讹化,“鑡金”即“雷金”或“锸金”,不无道理。不少学者指出,起土的臿有单头也有双头,其木或铁制的圆或尖刃部,状似齿。因此锸、㮑讹写成了鑡、

”字是“锸”或“㮑”的别字或讹化,“鑡金”即“雷金”或“锸金”,不无道理。不少学者指出,起土的臿有单头也有双头,其木或铁制的圆或尖刃部,状似齿。因此锸、㮑讹写成了鑡、 似乎也说得通。如此,将鑡看成是锸的别字,锸和鑡为同一物,就是一个不无可能的推论,成为今天几乎所有学者的主张。

似乎也说得通。如此,将鑡看成是锸的别字,锸和鑡为同一物,就是一个不无可能的推论,成为今天几乎所有学者的主张。

表1“臿”、“锸”、“㮑”字例

(续表)

表2“齿”字例

(续表)

以《肩水金关汉简》(贰)、(叁)为例,其余请参佐野光一,《木简字典》

然而以上似有理据的看法,细细一想仍不无商量的余地。首先,传世文献有“鑡”字,这字明显不是某字的别字或讹化。《三国志·乌丸鲜卑东夷传》裴注引《魏略》云:“至王莽地皇时,廉斯鑡为辰韩右渠帅。”廉斯鑡是辰韩右渠帅,后归降汉乐浪郡,“郡即以鑡为译”(百衲本作![]() ,中华书局点校本同)。乐浪郡用廉斯鑡当通译,可见他必为王莽至东汉初的辰韩人,其名应为辰韩语的汉字译音。以鑡字译音,可证从王莽时代到写作《魏略》的三国时代应有鑡字。如今据西汉中期至东汉初出土的汉简,则知此字确实存在于汉世。《玉篇》云:“鉼鑡也”,《集韵》:“测角切,音娕,人名,王莽时有廉斯鑡。”鑡字的形和音自汉以降俱属可考,无人疑其非本字而为某字之别讹;果如此,将从金或从木的齿字视为“锸”、“㮑”或“臿”的别字或讹化,是否妥当,需要考虑。

,中华书局点校本同)。乐浪郡用廉斯鑡当通译,可见他必为王莽至东汉初的辰韩人,其名应为辰韩语的汉字译音。以鑡字译音,可证从王莽时代到写作《魏略》的三国时代应有鑡字。如今据西汉中期至东汉初出土的汉简,则知此字确实存在于汉世。《玉篇》云:“鉼鑡也”,《集韵》:“测角切,音娕,人名,王莽时有廉斯鑡。”鑡字的形和音自汉以降俱属可考,无人疑其非本字而为某字之别讹;果如此,将从金或从木的齿字视为“锸”、“㮑”或“臿”的别字或讹化,是否妥当,需要考虑。

其次,汉简中不乏讹、别字和笔画不够准确的字,但以下“表3”所列 、鑡字30例分别出自A35大湾(7例)、A8破城子(16例)和A32金关遗址(4例)和敦煌悬泉遗址(3例)[115],无疑分由不同的人所写,为何不同的人不约而同都写了相同的别或讹字?是否别或讹字已为当时人认可接受?或其本非别字或讹字?再者,“齿”和“臿”字在汉代明白区分的例子实多于相混的。如果根据少数别或讹字例,去论证“锸”或“鑡”和“㮑”或“

、鑡字30例分别出自A35大湾(7例)、A8破城子(16例)和A32金关遗址(4例)和敦煌悬泉遗址(3例)[115],无疑分由不同的人所写,为何不同的人不约而同都写了相同的别或讹字?是否别或讹字已为当时人认可接受?或其本非别字或讹字?再者,“齿”和“臿”字在汉代明白区分的例子实多于相混的。如果根据少数别或讹字例,去论证“锸”或“鑡”和“㮑”或“ ”是指同一字、同一物,似乎不如据较多的例证去考虑它们为不同字,指涉名称和功能都相异的事或物。

”是指同一字、同一物,似乎不如据较多的例证去考虑它们为不同字,指涉名称和功能都相异的事或物。

表3“ ”、“鑡”字例

”、“鑡”字例

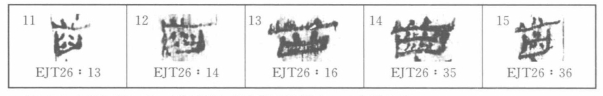

第三,视鑡为锸的别字或讹化,“锸金”、“鑡金”为同一事,是比较单纯地从文字字形角度作的思考。如果换个角度看:某种带齿的器具外形不像臿(锸)那样仅具一二齿,功能和部件结构不同,是不是可有不同的称谓?也就是说,是否可视“鑡”或“ ”为不同于臿(㮑、锸)的专名?“鑡(

”为不同于臿(㮑、锸)的专名?“鑡( )金”(简515.44、522.20)是否可能如同“斧金”(简498.1)、“鋫[犁]金”(简582.5、73EJT37:199)、“锸金”(简EPT50.144A)(图4),是指不同器具的金属部件?锸金是锸的金属部件,鑡金是鑡(

)金”(简515.44、522.20)是否可能如同“斧金”(简498.1)、“鋫[犁]金”(简582.5、73EJT37:199)、“锸金”(简EPT50.144A)(图4),是指不同器具的金属部件?锸金是锸的金属部件,鑡金是鑡( )的金属部件,斧金是斧的金属部件,犁金是犁的金属部件,因此简牍中各有锸金、鑡(

)的金属部件,斧金是斧的金属部件,犁金是犁的金属部件,因此简牍中各有锸金、鑡( )金、斧金、犁金若干或若干枚的记录。[116]

)金、斧金、犁金若干或若干枚的记录。[116]

(续表)

图4

第四,从金或从木的“鑡”和“ ”在简中出现不少,非一二个别现象(参表3)。“鑡”或“

”在简中出现不少,非一二个别现象(参表3)。“鑡”或“ ”字之后多出现数量值,并和其他斧、斤、锯、椎、承轴、承釭等器物或器物部件同时出现在“什器簿”中。[117]什器泛指日常生活使用的用具或杂器[118],从什器簿的残文可知簿中所列器物各有用途,非必相关,因而总名什器。值得注意的是鑡曾明确地出现在第二别田令史的车载物品清单中(简47.5)。别田令史无疑是某种田官。[119]裘先生已敏锐地指出47.5这枚简出土于大湾A35,而这里曾出土大量与屯田有关的簿籍,应和屯田有关。[120]另一枚大湾出土简310.19:“第五丞别田令史信元凤五年四月铁器出入集簿”也值得注意。铁器虽可泛指一切铁制器物,别田令史所出入的铁器,可想而知应以农具为主。铁器中当然也有军事装备,如铁铠(简285.13)、铁鍉瞀(简288.18)之类,但居延和敦煌简中军事装备或兵器常名之为“兵物”或“守御器”,其簿册曰“兵物录”、“兵簿”或“守御器簿”;铁器则另有“铁器簿”。[121]《汉书·汲黯传》注引应劭曰:“故律:胡市,吏民不得持兵器及铁出关”,《居延新简》EPT5.149:“·甲渠言毋羌人入塞/买兵、铁器者”云云,这里的“兵器及铁”或“兵、铁器”明确分言兵器和铁器。因而可知所谓“铁器”应与“兵器”、“兵物”、“兵”或“守御器”有别。破城子简EPT52.15曾明确提到:“狠(垦)田以铁器为本”云云,金关简73EJT37.182A:“延延水丞就迎铁器大司农府,移肩水金关□□□”,又金关简73EJF3.161:“以警备,绝不得令耕。更令假就田,宜可且贷迎铁器吏所”,不论居延延水丞迎接大司农府送来的铁器或僦田而贷的铁器都明显不会是兵器,而是具有金属部件的农具。《史记·南越列传》:“高后时,有司请禁南越关市铁器”,赵佗在给汉文帝的信中则说高后:“毋予蛮夷外粤金、铁田器。”由此可知所谓铁器或金铁器实指田器。以上这些都可补证裘先生之说。[122]裘说对理解“鑡”之为田器或农具的名称,提示了一个重要的脉络线索。

”字之后多出现数量值,并和其他斧、斤、锯、椎、承轴、承釭等器物或器物部件同时出现在“什器簿”中。[117]什器泛指日常生活使用的用具或杂器[118],从什器簿的残文可知簿中所列器物各有用途,非必相关,因而总名什器。值得注意的是鑡曾明确地出现在第二别田令史的车载物品清单中(简47.5)。别田令史无疑是某种田官。[119]裘先生已敏锐地指出47.5这枚简出土于大湾A35,而这里曾出土大量与屯田有关的簿籍,应和屯田有关。[120]另一枚大湾出土简310.19:“第五丞别田令史信元凤五年四月铁器出入集簿”也值得注意。铁器虽可泛指一切铁制器物,别田令史所出入的铁器,可想而知应以农具为主。铁器中当然也有军事装备,如铁铠(简285.13)、铁鍉瞀(简288.18)之类,但居延和敦煌简中军事装备或兵器常名之为“兵物”或“守御器”,其簿册曰“兵物录”、“兵簿”或“守御器簿”;铁器则另有“铁器簿”。[121]《汉书·汲黯传》注引应劭曰:“故律:胡市,吏民不得持兵器及铁出关”,《居延新简》EPT5.149:“·甲渠言毋羌人入塞/买兵、铁器者”云云,这里的“兵器及铁”或“兵、铁器”明确分言兵器和铁器。因而可知所谓“铁器”应与“兵器”、“兵物”、“兵”或“守御器”有别。破城子简EPT52.15曾明确提到:“狠(垦)田以铁器为本”云云,金关简73EJT37.182A:“延延水丞就迎铁器大司农府,移肩水金关□□□”,又金关简73EJF3.161:“以警备,绝不得令耕。更令假就田,宜可且贷迎铁器吏所”,不论居延延水丞迎接大司农府送来的铁器或僦田而贷的铁器都明显不会是兵器,而是具有金属部件的农具。《史记·南越列传》:“高后时,有司请禁南越关市铁器”,赵佗在给汉文帝的信中则说高后:“毋予蛮夷外粤金、铁田器。”由此可知所谓铁器或金铁器实指田器。以上这些都可补证裘先生之说。[122]裘说对理解“鑡”之为田器或农具的名称,提示了一个重要的脉络线索。

很多古代农具的名称固然留存在传世文献里,但有些不免失载;而失载农具的称谓或形象却会出现于出土的文字或图像材料中。考证名物宜将传世文献、出土简帛、实物和石刻、壁画等图像资料都纳入视野;如果将非文字的资料纳入思虑,可供思虑的线索即可增加。前文所说河西魏晋画像砖即为一例。其上那位农人蹲踞或站立在丁字形多齿的横杆上,由牛牵挽,以破碎土块和整平田地的农具虽无榜题,以外观特征而言,即有可能是居延汉简中所记的鑡或 。具金属或木齿的农器很多,可因齿之多少和功用而名称各异;其所以名之为鑡、

。具金属或木齿的农器很多,可因齿之多少和功用而名称各异;其所以名之为鑡、 ,顾名思义,正是因为它以木和铁质部件制成,具有多达八九齿的多齿状貌。

,顾名思义,正是因为它以木和铁质部件制成,具有多达八九齿的多齿状貌。

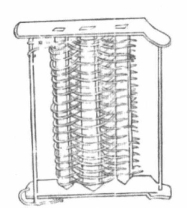

这种多齿的农具名称于文献无考。唯北魏贾思勰《齐民要术·耕田》篇提到“铁齿 楱”。这是一种用于垦殖荒地,可“杷之”的工具。[123]元代王祯《农书》卷八《农器图谱》将单排或双排,各带六至八齿的农具称为方耙或人字耙(图5.1—2)。[124]因此有些书将前述画像中使用鑡或

楱”。这是一种用于垦殖荒地,可“杷之”的工具。[123]元代王祯《农书》卷八《农器图谱》将单排或双排,各带六至八齿的农具称为方耙或人字耙(图5.1—2)。[124]因此有些书将前述画像中使用鑡或 的画面解释为“耙地”。[125]但汉魏以前所谓的“把”、“杷”或“耙”很清楚是指一种用手持握,长柄带齿,推引聚集或播扬谷物的工具,非指耙地的耙。《说文》谓杷乃“收麦器”;颜师古注《急就》“捃获秉把插捌杷”句,谓:“无齿为捌,有齿为杷,皆所以推引聚禾谷也。”在河西魏晋画像砖上可以清楚看见手持有齿的杷以播扬或推聚谷物(图6.1—2,彩图七十二—七十三)。居延简EPT51.64提到画天田和杷,应是用手持之杷去推平或聚拢天田中的沙,而不是去耙地。无论如何,颜注提示我们:古人可因有齿或无齿而为农具分别命名。如此,少齿或多齿的农具曾有不同的名称,不也在情理之中吗?

的画面解释为“耙地”。[125]但汉魏以前所谓的“把”、“杷”或“耙”很清楚是指一种用手持握,长柄带齿,推引聚集或播扬谷物的工具,非指耙地的耙。《说文》谓杷乃“收麦器”;颜师古注《急就》“捃获秉把插捌杷”句,谓:“无齿为捌,有齿为杷,皆所以推引聚禾谷也。”在河西魏晋画像砖上可以清楚看见手持有齿的杷以播扬或推聚谷物(图6.1—2,彩图七十二—七十三)。居延简EPT51.64提到画天田和杷,应是用手持之杷去推平或聚拢天田中的沙,而不是去耙地。无论如何,颜注提示我们:古人可因有齿或无齿而为农具分别命名。如此,少齿或多齿的农具曾有不同的名称,不也在情理之中吗?

(https://www.xing528.com)

(https://www.xing528.com)

图5.1 王祯《农书》卷八农器图谱

图5.2 山东文登征集的人字耙,木框边长133厘米,《中国农业博物馆馆藏传统农具》1-330

图6.1 杷,酒泉西沟魏晋墓画像砖

图6.2 杷,嘉峪关五号魏晋墓画像砖,页126

在河西魏晋画像砖上除了见到多齿的鑡( ),河西和山东也存在一种外形有些相似,却不带齿的农具。不带齿的才是孙机所说的耰、櫌或耱,也就是字书所谓播种后,用于摩田或覆种的器具(图31—2,彩图七十一、图9.1—5,彩图七十六—七十八)。林巳奈夫将带齿的说成是耰,欠妥。或许他没注意到有齿和无齿的区别,因此没说无齿的是什么。孙机正确地指出无齿的才是耰或耱,但可能因为在传世文献中找不到合适的字词,他没说有齿的又该称作什么。林、孙二位在考证名物的方法上都相当严谨,以传世文献中既有的字或词比对出土实物及图像资料,凡有不合,都阙而不论。如此一来,历来字书和农书所无的鑡(

),河西和山东也存在一种外形有些相似,却不带齿的农具。不带齿的才是孙机所说的耰、櫌或耱,也就是字书所谓播种后,用于摩田或覆种的器具(图31—2,彩图七十一、图9.1—5,彩图七十六—七十八)。林巳奈夫将带齿的说成是耰,欠妥。或许他没注意到有齿和无齿的区别,因此没说无齿的是什么。孙机正确地指出无齿的才是耰或耱,但可能因为在传世文献中找不到合适的字词,他没说有齿的又该称作什么。林、孙二位在考证名物的方法上都相当严谨,以传世文献中既有的字或词比对出土实物及图像资料,凡有不合,都阙而不论。如此一来,历来字书和农书所无的鑡( )以及鑡(

)以及鑡( )在图像材料中存在的可能性,就被置于一旁,而多齿农具另有传世文献以外专名的可能,也就在想象和讨论之外。

)在图像材料中存在的可能性,就被置于一旁,而多齿农具另有传世文献以外专名的可能,也就在想象和讨论之外。

现在看来,多齿的鑡( )和无齿的稷或耱,在功能和外形上都不同,无疑应加区别。鑡(

)和无齿的稷或耱,在功能和外形上都不同,无疑应加区别。鑡( )、

)、 楱或耙都有锐利的木或铁齿,容易伤及播下的种子,显非用于摩田覆种,而是用于细碎化和整平犁过的田土。各地土质干湿软硬松紧不同,种植作物有异,需要的翻土、下种或整平等耕种程序和器具即非全同。例如《齐民要术·耕田》篇说:“耕荒毕(1),以铁齿

楱或耙都有锐利的木或铁齿,容易伤及播下的种子,显非用于摩田覆种,而是用于细碎化和整平犁过的田土。各地土质干湿软硬松紧不同,种植作物有异,需要的翻土、下种或整平等耕种程序和器具即非全同。例如《齐民要术·耕田》篇说:“耕荒毕(1),以铁齿 楱再遍杷之(2),漫掷黍穄(3),劳亦再遍(4)。明年,乃中为谷田。”为清眉目,我在以上引文中附加了编码。

楱再遍杷之(2),漫掷黍穄(3),劳亦再遍(4)。明年,乃中为谷田。”为清眉目,我在以上引文中附加了编码。 楱很清楚是一种具有铁齿,用来耙地的工具。汉魏河西和边塞多荒地,正需要鑡(

楱很清楚是一种具有铁齿,用来耙地的工具。汉魏河西和边塞多荒地,正需要鑡( )、

)、 楱或杷(耙)这样的农具。要化荒地为可用的谷田,大致有编码所示的四个步骤。最后一步“劳而再遍”的“劳”是动词,其所使用的工具也叫劳,天野元之助和缪启愉曾据文献清楚考证,就是《说文》所谓的“摩田器”和王祯《农书》所说的劳(耢)或耱(图7.1—2),其功能之一即“种后覆土”。[126]

楱或杷(耙)这样的农具。要化荒地为可用的谷田,大致有编码所示的四个步骤。最后一步“劳而再遍”的“劳”是动词,其所使用的工具也叫劳,天野元之助和缪启愉曾据文献清楚考证,就是《说文》所谓的“摩田器”和王祯《农书》所说的劳(耢)或耱(图7.1—2),其功能之一即“种后覆土”。[126]

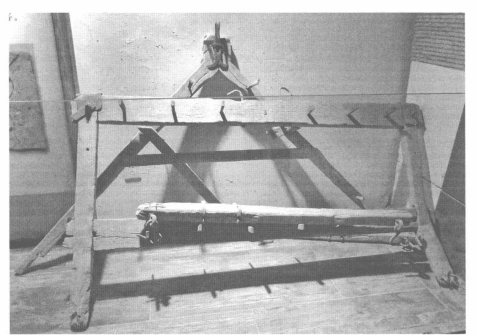

图7.1 《农书》卷八农器图谱,劳(耢)

图7.2 陕西三原陂西征集的耱,长78、宽48厘米,《中国农业博物馆馆藏传统农具》1-359

图8.1—3 左右相邻的两方画像砖形成连续画面,高台骆驼城许三湾魏晋墓出土画像砖,采自甘肃高台网

上述的步骤,除了用鑡( )或铁齿

)或铁齿 楱这一步,都可以在嘉峪关一号墓画像砖上清楚看见(图3.1—2,彩图七十一)。这方砖的右上端有榜题“

楱这一步,都可以在嘉峪关一号墓画像砖上清楚看见(图3.1—2,彩图七十一)。这方砖的右上端有榜题“ (耕)种”二字[127],明确提示了画面的内容。从画面左端开始,清楚显示耕者以牛挽犁耕田在前,其后有二妇女自容器中取种并用手漫而撒下,接着又有人踏在无齿的劳(耢)或耱上“摩田”,也就是用耱或劳的横杆抹过土表,使撒在土表的种子压覆到土中去。[128]山东滕县黄家岭画像石仅呈现了先犁耕、后耱田的相似步骤,省略了两步之间的播种。但甘肃高台骆驼城许三湾魏晋墓群出土左右相临的两方画像砖(图8.1—3,彩图七十四—七十五)表现出先犁耕,续播种,再以耰磨田的步骤和前述嘉峪关魏晋一号墓“耕种”图中所见完全一样。

(耕)种”二字[127],明确提示了画面的内容。从画面左端开始,清楚显示耕者以牛挽犁耕田在前,其后有二妇女自容器中取种并用手漫而撒下,接着又有人踏在无齿的劳(耢)或耱上“摩田”,也就是用耱或劳的横杆抹过土表,使撒在土表的种子压覆到土中去。[128]山东滕县黄家岭画像石仅呈现了先犁耕、后耱田的相似步骤,省略了两步之间的播种。但甘肃高台骆驼城许三湾魏晋墓群出土左右相临的两方画像砖(图8.1—3,彩图七十四—七十五)表现出先犁耕,续播种,再以耰磨田的步骤和前述嘉峪关魏晋一号墓“耕种”图中所见完全一样。

《齐民要术》则较完整地记述了开荒种植所有的步骤或程序。程序最后一步所用的耰、耱或劳(耢)这类“摩田器”,在外形上虽不完全一样(例如图9.5,彩图七十八),一个共同的特点是都不带齿。此外,使用耰、耱或劳(耢)的人皆站立,以双脚或单脚踩在横杆上,不必太过重压,能使撒下的种子埋入土中即可(图9.1—5,彩图七十六—七十八)。图9.5所示由多排横竖的木杆构成,这和前述《农书》农器图谱所谓的无齿耙——“劳”以及近世征集的实物劳最为相似(图7.1—2)。或许由于这种多排纵横木杆构成的耰、耱或劳(耢)本身已有足够的重量,由牛牵引,抹过土表,即足以使种子翻覆在土下,因此画像中的耕者可较省力地在前牵牛而已。河西画像上单条或双条多排的丁字形横木器(图9.1—5,彩图七十六—七十八)应是作用相同但构造较简单的耰、耱或劳(耢)(不像图7.1—2所示木杆上加緾柳、荆或藤条)。因构造简单,重量较轻,耕者常须单脚或双脚站在横木上加压。以上画像中所见,颇可以和缪启愉在《齐民要术导读》中对劳的解释相印证:

劳:《要术》也用于种后覆土和苗期中耕,使用时有重劳、轻劳之分,依据不同季节和不同作物,看需要重压还是轻压而定。重劳是劳上站人或坐人以增加重量,轻劳是劳上不加人的空劳,就是《要术》说的“空曳劳”。[129]

图9.1 酒泉西沟魏晋墓画像砖,耱或耢(劳)

图9.2 酒泉西沟魏晋墓画像砖,耱或耢(劳)

图9.3 嘉峪关魏晋五号墓画像砖,页130,耱或耢(劳)

图9.4 嘉峪关魏晋三号墓画像砖,页53,耱或耢(劳)

图9.5 甘肃高台魏晋墓画像砖,空曳耱或耢(劳)

图10 居延简85.28+85.23及局部

可是使用鑡( )碎土,须蹲踞在鑡(

)碎土,须蹲踞在鑡( )的横杆上,利用耕者的体重加压,使木或铁齿能较深地划入土中,达到碎土的效果。因为蹲踞或坐在横杆上,身体较低矮,可同时伸手除去田中杂草。《齐民要术·种谷第三》提到禾苗长出后,要以铁齿

)的横杆上,利用耕者的体重加压,使木或铁齿能较深地划入土中,达到碎土的效果。因为蹲踞或坐在横杆上,身体较低矮,可同时伸手除去田中杂草。《齐民要术·种谷第三》提到禾苗长出后,要以铁齿 楱纵横杷而劳之,并记载了“杷法:令人坐上,数以手断去草,草塞齿,则伤苗。”[130]这种坐在

楱纵横杷而劳之,并记载了“杷法:令人坐上,数以手断去草,草塞齿,则伤苗。”[130]这种坐在 楱上的姿势和河西魏晋画像砖上所见几乎一模一样(图2.2—4)。

楱上的姿势和河西魏晋画像砖上所见几乎一模一样(图2.2—4)。

总之,我必得承认前文所说缺少画像榜题“鑡”或“ ”的直接文字证据,汉简也没描述鑡(

”的直接文字证据,汉简也没描述鑡( )的外形或功用,因此拙说至多是一个不同角度的猜测。古代为农具命名或因功能,或因外形,或因地区习惯,或兼因材质而颇相出入,今人脱离古代环境太远,除了据蛛丝马迹略作揣测,许多已不易完全厘清。所幸居延简85.28+85.23列出的什器中有“具六分鑡一枚具四分鑡一枚”(图10)。[131]“具”字应如同“具弩”的具,指部件齐备的器物。六分或四分之意有两种可能:一指齿长六或四分。从前引河西画像砖和实际功能看,齿如仅长六或四分(1.32—0.72厘米),不到一寸,未免太短,难以发挥耙地功能。另一个可能是“分,别也”(《说文》),六分、四分鑡指其齿六别或四别,即鑡一件具有六或四枚齿。不论何者为是,六分鑡或四分鑡在外形上和单头或双头的臿明显不同。不论出土实物(图1.1,彩图六十二)或河西画像砖的描绘(图2.4,彩图六十八),迄今可考汉、晋的臿仅见单头和双头两种,绝不见有三四齿以上而被名之为臿的文字或图像证据。

)的外形或功用,因此拙说至多是一个不同角度的猜测。古代为农具命名或因功能,或因外形,或因地区习惯,或兼因材质而颇相出入,今人脱离古代环境太远,除了据蛛丝马迹略作揣测,许多已不易完全厘清。所幸居延简85.28+85.23列出的什器中有“具六分鑡一枚具四分鑡一枚”(图10)。[131]“具”字应如同“具弩”的具,指部件齐备的器物。六分或四分之意有两种可能:一指齿长六或四分。从前引河西画像砖和实际功能看,齿如仅长六或四分(1.32—0.72厘米),不到一寸,未免太短,难以发挥耙地功能。另一个可能是“分,别也”(《说文》),六分、四分鑡指其齿六别或四别,即鑡一件具有六或四枚齿。不论何者为是,六分鑡或四分鑡在外形上和单头或双头的臿明显不同。不论出土实物(图1.1,彩图六十二)或河西画像砖的描绘(图2.4,彩图六十八),迄今可考汉、晋的臿仅见单头和双头两种,绝不见有三四齿以上而被名之为臿的文字或图像证据。

从战国到汉世另有一种单齿或二三至五齿的掘硬土工具叫(图11.1—2,彩图七十九),其木柄插孔的位置、使用的方法和臿完全不同,二者不可相混,孙机曾论之甚详。[132]又和臿虽然都多齿,但因外形、功用和使用方式迥异,因此各有其名。六或四齿者或既名为鑡,和河西魏晋画像砖所见八九齿者功用和结构相同,故可视为后者的轻便简单型,这如同也有单、双、三或五齿者。汉代河西边塞是否另有八九齿或其他齿数的碎土工具,需待更多的证据。

图11.1 1951年河南辉县战国墓出土单齿,国家博物馆藏,2012年作者摄

图11.2 五齿,长16、高12厘米,1980年福建崇安汉城遗址出土,采自《文物中国史——秦汉时代》(香港:中华书局,2004)

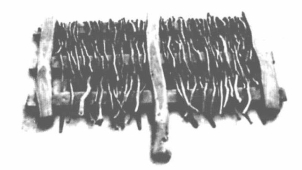

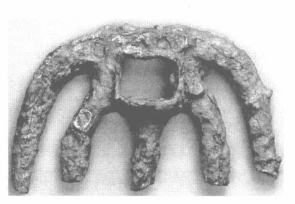

以上的猜测最好有实物印证。可惜贝格曼的额济纳考古报告列有不少铁制农具[133],但没有可和鑡( )部件相比对的。1973—1974年发掘破城子等遗址的考古报告目前尚未出版;如果出版,或许可以有些线索。目前勉强可一提的线索是敦煌马圈湾汉代烽隧遗址发掘报告。报告中列有不少铁制器具,例如镰、斧刃、刀、凿、削、锄、臿刃,还有所谓的铁“钉”。其中3枚Ⅰ型铁钉,以锻铁片卷为圆形锥状,一头平,一头尖,中空,长15.7厘米;4枚Ⅱ型铁钉,锻打成方柱实心钉,一头尖,一头平,长14.5厘米(图12.1—2)。[134]这7枚钉只有两枚有图版刊布。据图版,两枚钉的尖部都已残损,残长相近,一为圆锥中空,一为方锥柱实心,形制不同。其中一种不无可能是汉简中所说的鑡金。这些10余厘米长的铁钉若干枚成排插在横木杆上即成了耙地的鑡。插入的方式可参图2.1—2。后世农具的耙齿有铁制,也有木制。中国农业博物馆所藏者,铁、木齿长短不一,在五至二三十厘米左右,铁制者则多为十六七厘米。[135]台湾日据时代的铁制耙齿长“七寸”[136],也在十六七厘米左右,稍长于前述两种失去尖部的马圈湾铁“钉”残件。这些残件尖部如复原,长度即约略相当。我必须强调即使马圈湾这些所谓的铁钉是鑡(

)部件相比对的。1973—1974年发掘破城子等遗址的考古报告目前尚未出版;如果出版,或许可以有些线索。目前勉强可一提的线索是敦煌马圈湾汉代烽隧遗址发掘报告。报告中列有不少铁制器具,例如镰、斧刃、刀、凿、削、锄、臿刃,还有所谓的铁“钉”。其中3枚Ⅰ型铁钉,以锻铁片卷为圆形锥状,一头平,一头尖,中空,长15.7厘米;4枚Ⅱ型铁钉,锻打成方柱实心钉,一头尖,一头平,长14.5厘米(图12.1—2)。[134]这7枚钉只有两枚有图版刊布。据图版,两枚钉的尖部都已残损,残长相近,一为圆锥中空,一为方锥柱实心,形制不同。其中一种不无可能是汉简中所说的鑡金。这些10余厘米长的铁钉若干枚成排插在横木杆上即成了耙地的鑡。插入的方式可参图2.1—2。后世农具的耙齿有铁制,也有木制。中国农业博物馆所藏者,铁、木齿长短不一,在五至二三十厘米左右,铁制者则多为十六七厘米。[135]台湾日据时代的铁制耙齿长“七寸”[136],也在十六七厘米左右,稍长于前述两种失去尖部的马圈湾铁“钉”残件。这些残件尖部如复原,长度即约略相当。我必须强调即使马圈湾这些所谓的铁钉是鑡( )金,目前证据还嫌太少,仍待今后有更多类似铁钉和伴出的木质部件出土,才能确证拙说。木齿在考古遗址中或许易朽而不易留下痕迹;即使留下痕迹,过去大家不曾意识到有“

)金,目前证据还嫌太少,仍待今后有更多类似铁钉和伴出的木质部件出土,才能确证拙说。木齿在考古遗址中或许易朽而不易留下痕迹;即使留下痕迹,过去大家不曾意识到有“ ”这种农具的存在,因此不会留意;即便留意,如无伴出部件,也容易被误认为是一般木或铁钉之类。今后如能注意和辨认,也许就能有较多较好的证据。

”这种农具的存在,因此不会留意;即便留意,如无伴出部件,也容易被误认为是一般木或铁钉之类。今后如能注意和辨认,也许就能有较多较好的证据。

图12.1—2 敦煌马圈湾遗址出土Ⅰ、Ⅱ型铁钉

此外还有两点需要交待。第一,鑡( )作为农具名称,为何不见于传世的《急就》、《方言》、《说文》、《释名》等字书或其他汉晋文献,而仅见于居延汉简和河西魏晋画像砖?我的猜测是这种形式和功能的农具,各地虽曾普遍使用,其名称却可能属汉晋河西和西北边塞所特有,中原士人不熟悉,因此失载。例如《方言》卷五曾列出“臿”在宋魏之间、江淮南楚之间、沅湘之间、赵魏之间、东齐各地,甚至东北朝鲜洌水之间的异称,独独不及“自关而西”或河西的名称。这是因为江淮南楚和自关而西都称为臿,或是因为扬雄没能采集到自关而西和河西相关的方言材料,不得而知。扬雄和王莽同时;王莽时既有人名曰“廉斯鑡”,“鑡”字和其所指之物,明明存在,扬雄没提,应属失载。贾思勰《齐民要术》虽提及和鑡(

)作为农具名称,为何不见于传世的《急就》、《方言》、《说文》、《释名》等字书或其他汉晋文献,而仅见于居延汉简和河西魏晋画像砖?我的猜测是这种形式和功能的农具,各地虽曾普遍使用,其名称却可能属汉晋河西和西北边塞所特有,中原士人不熟悉,因此失载。例如《方言》卷五曾列出“臿”在宋魏之间、江淮南楚之间、沅湘之间、赵魏之间、东齐各地,甚至东北朝鲜洌水之间的异称,独独不及“自关而西”或河西的名称。这是因为江淮南楚和自关而西都称为臿,或是因为扬雄没能采集到自关而西和河西相关的方言材料,不得而知。扬雄和王莽同时;王莽时既有人名曰“廉斯鑡”,“鑡”字和其所指之物,明明存在,扬雄没提,应属失载。贾思勰《齐民要术》虽提及和鑡( )功用相似的杷,却名之曰“铁齿

)功用相似的杷,却名之曰“铁齿 楱”。

楱”。 楱无疑为器物名,铁齿为其外形特色。这是因为《要术》一书主要是反映黄河中下游,尤其是作者比较熟悉的齐地耕俗和土语[137],因此也没提到河西和西北边塞称之为鑡(

楱无疑为器物名,铁齿为其外形特色。这是因为《要术》一书主要是反映黄河中下游,尤其是作者比较熟悉的齐地耕俗和土语[137],因此也没提到河西和西北边塞称之为鑡( )。

)。

第二,有些读者可能会怀疑本文用了不少后世,甚至晚到20世纪的农具去理解汉三国魏晋之世的情况,这不是明明违反了史学研究方法上“以今证古”的大忌?这样作,确实有危险。但由于这十余年我关注传统中国的基层社会,尤其是作为人口主体的农业聚落和生活,不得不说中国农村两千多年来在各方面的延续性,强烈到令人讶异的程度。仅以本文所涉的农具和使用方法为例,大家只要稍稍比较本文所曾引用的陈文华编《中国古代农业科技史图谱》(1991)、周昕编《中国农具史纲暨图谱》(1998)、雷于新、肖克之编《中国农业博物馆馆藏中国传统农具》(2002)和潘伟编《中国传统农器古今图谱》(2015)四书所辑录从古到近世的农具实物和图像,2014年台湾大爱电视台在甘肃庆阳拍摄到农人以“重耢”方式“摩田”的过程以及我在网络上找到今天甘肃民勤农民耱地的景象,竟然和河西魏晋画像砖上所见几乎无异(图13.1—3)。这些当今仍然存在的农具和使用方式,应该能大大减少大家对“以今证古”的疑虑吧。

2014年12月13日/2016年7月6日

附图出处补充说明:

1.周昕,《中国农具史纲暨图谱》(北京:中国建材工业出版社,1998)

2.袁融总主编,《甘肃嘉峪关魏晋六号墓彩绘砖》、《甘肃酒泉西沟魏晋墓彩绘砖》等一系列书(重庆:重庆出版社,2000)

3.张宝玺编,《嘉峪关酒泉魏晋十六国墓壁画》(兰州:甘肃人民美术出版社,2001)

4.雷于新、肖克之主编,《中国农业博物馆馆藏中国传统农具》(北京:中国农业出版社,2002)

5.甘肃省文物考古研究所编,《敦煌汉简》(北京:中华书局,1991)

6.“台湾总督府殖产局”编,《台湾の农具》(东京:庆友社,1923年刊,1992重印)

7.王祯,《农书》,据“史语所”电子文献资料库《四库全书》本

图13.1—2 2014年甘肃庆阳农人站立在以牛牵引的耱(耢)上摩田,耱(耢)经过后,翻起的土即抹平,画面截取自台湾大爱电视台2015年11月14日播出的《肇始周秦》电视片

图13.3 2015年甘肃民勤农民耱地,采自网络http://www.cygm006.com/2015/0603/588.html(2016.1.17上网)

后记:本文修改期间曾得马怡、颜世铉和黄儒宣指正和提供资料,特此志谢。徐中舒主编《秦汉魏晋篆隶字形表》页1013以《玉篇》和居延简甲2125为例,收“鑡”字,未收“ ”字。2015年5月笔者访长沙,承蒙李洪才先生持赠其2014年博士论文《汉简草字整理与研究》。他于“插”之外,以肩水金关简73EJT1:142为例,另列出“

”字。2015年5月笔者访长沙,承蒙李洪才先生持赠其2014年博士论文《汉简草字整理与研究》。他于“插”之外,以肩水金关简73EJT1:142为例,另列出“ ”字,但未收“鑡”字。

”字,但未收“鑡”字。

再记:2016年8月15日因为参加“中央研究院”历史语言研究所和山东大学合办的齐鲁文化研习营,在聊城旧城内的乡村记忆博物馆,我首次亲见聊城地区乡间收集来的人字形和长方形耙(图14,彩图八十),和本文附图5.1—2所见几乎一模一样。参加研习营的同学有来自甘肃和山东乡下的,他们说小时候还曾见过或使用过这样的农具。这些农具虽已成为今天不少地方的“乡村记忆”,但追究起来它们的存在已达两千多年!

图14 聊城乡村记忆博物馆陈列的耙,2016年8月15日作者摄

图15.1—2 19世纪德国与“鑡”类似的农具名叫egg(e德语)或harrow(英语),2016年11月13日作者摄

2016年10月13日走访德国史派亚的历史博物馆(Historisches Musuem derPfalz,Speyer)见到19世纪初的德国农具,其中有与鑡相当类似的,曾拍下照片(图15.1—2)。欧洲中古时代的耕作程序和中国古代十分相似,先犁,后撒种,再以类似的耱覆土。在英国11世纪长达70米、宽约50厘米的著名的巴约挂毡(Bayeux Tapestry)上即可见到(图16)。姑附于此,以供参考。在追索欧洲类似农具的过程中,曾获海德堡大学东亚研究中心韦莎亭女士(JeanetteWerning)的大力协助,谨此志谢。

2016年3月13日/2018年4月21日再补

图16 11世纪英国巴约挂毡耕作图局部(本图下缘从左到右犁田、播种和以类似耱的农具覆土,唯操作方向或与实际情况正相反),采自维基共享资源

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。