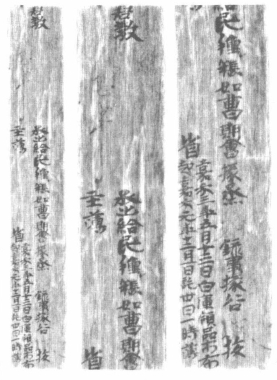

不论是谁画的诺,前文引述的例证都是文件上已存在画好的“诺”或“若”字,其实仍不易仅仅从墨色证明“诺”或“若”字必为后书。非常幸运,现在从其他简牍可以得到证明。走马楼吴简中有牍头大大写有“君教”二字,但“诺”字还没写的木牍文件两件(图10.1—2)。嘉禾三年的一件文件已由书手抄好,但其上掾烝、录事掾谷的名、主簿的姓名都还空白待填。另一件属嘉禾五年,由主记史即书吏栂抄好,并已由各承办的吏:丞纪、如掾录事掾潘琬和典田掾烝若完成署名,署名中的纪、琬和若三字笔迹各异,理论上应是由他们自署。他们核校嘉禾四年的顷亩收米斛数以后,将称为“嘉禾四年顷亩收米斛数草”的文件备妥附呈[8],准备请主官批示或画诺。这件牍无疑是一枚另附有顷亩收米斛数草案,等待批示或画诺而还没批或画诺的上呈文件。

图10.1 简40-1及局部放大

图10.2

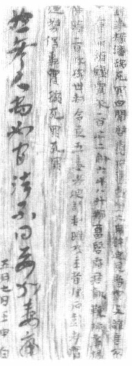

图11 简41-1

图12 简40-2及局部放大

我以前曾指出凡承办的官和吏都得在公文草案上署名,最后才呈送主官批示。以上这两牍反映了公文作业的前后不同阶段,其存在的状态应可以证明拙说。“诺”或“若”字确实是在诸吏署名完毕,文件备妥呈上后,才由有权批示的人最后加上的。加上批示即成案,也就是今天所说的存档档案或底案。这样的存档底案也可以说是最具权威性的正本或真本(汉代称为真)。[9]在县衙遗址的井或窖中大量出土这样的档案,可以说相当自然合理。

更有趣的是在走马楼出土类似形式的文书牍上,可以见到不少已经批示或画诺后的文件。所画的诺字,在字形上差别甚大,有些以粗笔大字写在“君教”之上,但笔画极简,已很不像“若”或“诺”字,反而像个符号或花押(图11—14);但也有些似乎是自“若”字简化部件和笔画而成,例如:![]() (图16—18)。

(图16—18)。

图13 1-4850(1)

图14 1-4379(1)

图15 7-2124(1)

图16 4-1550

图13—16分别采自《长沙走马楼三国吴简·竹简》〔壹〕、〔肆〕、〔柒〕,图17—20分别采自《湖南出土简牍选编》长沙走马楼三国吴简部分和郴州苏仙桥西晋简牍部分

图17 简46

图18 简44

图19 简45

图20.1

![]()

图20.2

另在湖南郴州出土的晋简上还可以看见一种“乙”字状的符号(图20.1—2)。这些“乙”状符号一则出现在“某年某月某日某吏省或白”字样的上方,和画诺的“诺”字出现的位置大致相同;二则从墨色看,“乙”字都不同于文件的本文,显系别笔另书,因此我曾推测它虽不像“诺”字,却有可能同样表示“同意”或“知道了”的意思。不过,学棣石升炬指出“乙”或即“已”字更简化的写法,因为“已”字也可以出现在约略同样的位置,表示已核或已校。就字形来说,升烜的说法或许更合适一些。这些写或画上的符号,不论笔画繁简或像不像诺字,都有一定的书写特征。当时的僚属一旦看多了,应该能够清楚辨别是哪位长官或吏的手迹。(https://www.xing528.com)

画诺表示长官同意僚属之所拟或所为,这和皇帝制曰可是同一制度,只是措辞用语因皇帝和一般官府首长身份而有异。不论皇帝或一般官长,如果有意见,就不是简单批个可或画个诺了事,而是具体批示例如“然考人当如官法,不得妄加毒痛”多达13字的意见(图19)。[10]又居延汉简68.96“一人积茭亭北。君教[使]亭卒茭,毋[候]”云云[11],也明确提到君教可以是有具体内容的指示:“[使]亭卒茭,毋[候]。”有些在教诺之后,仍别笔或同笔批示了意见,如前引EPF22:558“到,方议罚”,EPF22:573AB“以候长素精进,故财适五百束。以记过候长;罚,便诣部”。[12]同样的情形也见于皇帝对臣下奏章的批示,有时不仅仅批个“可”字,而是批上具体指示,两汉文献中其例极多,无劳赘举。

此外,需注意《长沙走马楼三国吴简·竹简〔柒〕》牍2124(1)(图15)有另笔的“重校”、“已核”的墨书记录。这些字样应该是承办的吏在公文处理流程中加上的,如同图12 牍上端的“已”字,并不是最后的批示;最后的批示是叠写在君教二字上状似花押的符号(图11—12)。由此可知,借着画诺,主官可以表示知道或同意,也可以不画诺而积极地批示出意见,或者可以既画“诺”字,在表示同意属吏所拟之外,又有所指示或说明。情况应是多种多样的。

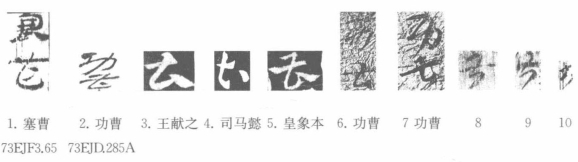

这里必须一提的是以上图17和18牍左上端大大的![]() 和

和![]() 字,王素主张读为“若”、“诺”,胡平生则举《草字编》中的例证,认为应释为“曹”。[13]个人较赞成王说。

字,王素主张读为“若”、“诺”,胡平生则举《草字编》中的例证,认为应释为“曹”。[13]个人较赞成王说。

第一,稍查《草字编》所收和走马楼吴简时代较接近的《急就》皇象本、司马懿、王献之等“曹”字字例,即可发现它们的字形、笔画结构、运笔转折和吴牍所书其实有异,非同一字(图21)。

第二,胡先生曾举两件孔好古(August Conrady)书中所收楼兰文书上“功曹”二字字例(C.P.33.1、C.P.24),证明“曹![]() 字和吴牍所书

字和吴牍所书![]() 字字形相同,因此主张释作“曹”。经查孔氏原书并向胡先生求证,发现编号C.P.24的一件“曹”字为楷书,与胡先生书中所摹无关;实则胡先生所摹释的“功曹”二字两例出现在楼兰同一张信纸的正背面(C.P.33.1)。据原图版,“功曹”之释应可从。信纸上这一“曹”字确实和《草字编》所收王献之和司马懿等书“曹”字相近[14],但私意以为

字字形相同,因此主张释作“曹”。经查孔氏原书并向胡先生求证,发现编号C.P.24的一件“曹”字为楷书,与胡先生书中所摹无关;实则胡先生所摹释的“功曹”二字两例出现在楼兰同一张信纸的正背面(C.P.33.1)。据原图版,“功曹”之释应可从。信纸上这一“曹”字确实和《草字编》所收王献之和司马懿等书“曹”字相近[14],但私意以为![]() 和吴牍上的

和吴牍上的![]() 走笔有异。

走笔有异。![]() 竖笔向下连笔右弯

竖笔向下连笔右弯![]() 竖笔向下朝左撇,停顿,另起笔朝右而后连笔下转。又楼兰信纸绉折特甚,造成图版很多很深的阴影,阴影往往和笔画难分。

竖笔向下朝左撇,停顿,另起笔朝右而后连笔下转。又楼兰信纸绉折特甚,造成图版很多很深的阴影,阴影往往和笔画难分。![]() 字尾笔是否又向左折下,从孔好古原书和侯灿、杨代欣编《楼兰汉简纸文书集成(二)》所附套色图版看,不易确认。因为如果看成曾折下,其转折处笔势颇感憋扭。折不折下虽然无妨其释为“曹”字,却令我视

字尾笔是否又向左折下,从孔好古原书和侯灿、杨代欣编《楼兰汉简纸文书集成(二)》所附套色图版看,不易确认。因为如果看成曾折下,其转折处笔势颇感憋扭。折不折下虽然无妨其释为“曹”字,却令我视![]()

![]() 为同一字,有所不安。如果比较肩水金关汉简、王献之、司马懿和《急就》皇象本的“曹”字,则知“曹”字竖笔向下连笔右弯,末尾稍带上,再点最后一点或一笔,并不朝下左撇(参图21)。我怀疑

为同一字,有所不安。如果比较肩水金关汉简、王献之、司马懿和《急就》皇象本的“曹”字,则知“曹”字竖笔向下连笔右弯,末尾稍带上,再点最后一点或一笔,并不朝下左撇(参图21)。我怀疑![]() 字尾笔似向左折下,看似折下的一笔实为绉折形成的阴影。

字尾笔似向左折下,看似折下的一笔实为绉折形成的阴影。

图21 1—2出自《肩水金关汉简(伍)》、3—5出自《草字编》(北京:文物出版社,1989)、6—7出自侯灿孔纸33.1正背面

第三,没有任何传世或出土文献可以证明秦汉魏晋官衙诸曹有批一“曹”字当批示的方式。对此,胡先生自己也承认无例可证,他“还无法作出圆满的解释”[15]。

第四,如前文所说,画诺之制或有一个发展和演变的过程,原或按制度规规矩矩书一“若”或“诺”字,如同皇帝批可即书一“可”字。后来“诺”字不再一板一眼,走笔龙蛇,张扬似画,因此被称为“画”诺;其中有拉长尾笔如凤尾者,即名为“凤尾诺”,有的则精省“若”或“诺”部件笔画,略具其形,成了![]() 等,更有些甚至变得根本不像“诺”字,成了符号。本文图11~图14各牍上方顶端所画

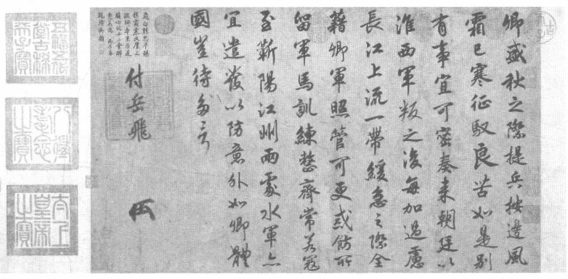

等,更有些甚至变得根本不像“诺”字,成了符号。本文图11~图14各牍上方顶端所画![]() 可为其例。这反而和后世例如宋高宗的花押

可为其例。这反而和后世例如宋高宗的花押![]() (图22,彩图三十三)较为接近。

(图22,彩图三十三)较为接近。

图22 台北故宫博物院藏宋高宗赐岳飞手札末尾“付岳飞”三字下有高宗的花押

后记:老友刘增贵兄和学棣刘欣宁、高震寰、石升烜曾提供材料和珍贵的意见。衷心志谢。唯一切仍然存在的错误,概由作者自负。修订期间又承唐俊峰兄寄下其大作,得以补正拙文。谨谢。

2016年5月14日/2017年2月10日

再记:近日得见藤田胜久、关尾史郎编《简牍が描く中国古代の政治と社会》(东京:汲古书院,2017)一书所收关尾教授论文《出土史料からみた魏晋·五胡时代の教》(页261—280)于魏晋和五胡时代君教资料搜集甚全,可供参考。又从其文得知李均明、徐畅、杨芬等学者曾对君教简专门论列,敝人写此札记时未及参考。李松儒《长沙五一广场“君教”类木牍字迹研究》(《中国书法》5,2016)所论和拙说颇多一致,也是札记写完后才得见,特此补白。

2018年4月21日

【注释】

[1]日本学者仲山茂早已指出应作“诺”字,请参仲山茂,《汉代における长吏と属吏のあいだ——文书制度の观点から》,《日本秦汉史学会报》3(2002),页13—42。仲山茂文由刘欣宁见示,谨谢。

[2]这一简由学棣石升烜检示,谨谢。

[3]在文书底案或草案上亲自签署之制,请参拙文,《汉代简牍公文书的正本、副本、草稿和签署问题》,《“中央研究院”历史语言研究所集刊》82:4(2011),页601—678,已收入本书,页191—254。这种在草案上签署之制目前已由长沙五一广场出土东汉文书牍证实,参本文附图10.1,简40-1。此牍有各官吏的签署,牍末附有“四年亩收斛数草”,可证此牍即某种所谓的“奏草”,私意以为也是所谓的“案”。近年李均明、沈刚先生对吴简中草刺类文书和所谓的草有更精细的研究,颇可参考。参李均明,《走马楼吴简“草刺”考校》,《走马楼吴简研究论文精选》(长沙:岳麓书社,2016),页1099—1104;沈刚,《吴简所见孙吴县级草刺类文书处置问题考论》,《走马楼吴简研究论文精选》,页1117—1132。

[4]又吴礽骧、李永良和马建华编《敦煌汉简释文》(兰州:甘肃人民出版社,1991)所收敦煌研究院藏简1447有“府君教敦煌长史印/元嘉二年九月廿日乙酉起”的残文,《张景造土牛碑》有“府君教 太守丞印/延熹二年八月十七日甲申起……”之句,四川昭觉好谷出土光和四年(181)《安斯乡石表》所录则有越巂太守清晰的“府君教诺”四字。“府君教”后有一诺字(图8.2),可证前引敦煌简和造土牛碑下的空格是表示留待批示。《长沙走马楼三国吴简·竹简〔贰〕》简3620也有“府君教”。

[5]邢义田,《汉至三国公文书中的签署》,《文史》第三辑(2012),页164—165;已收入本书,页255—299。

[6]这一资料由学棣高震寰见示,谨谢。

[7]这种情形在走马楼三国吴简中也有。参邢义田,《汉至三国公文书中的签署》,页180;又见本书,页258。

[8]“草”字原释为“萆”,误。

[9]参邬文玲,《简牍中的“真”字与“算”字——兼论简牍文书分类》,《简牍与战国秦汉历史:中国简帛学国际论坛2016》,页59—84。本文指出真指正本、底本。

[10]《湖南出土简牍选编》页359将“当 字释成“尚”,不成辞。案此当字书写简省,看似尚,实即当。当字草书写法可参《草字编》

字释成“尚”,不成辞。案此当字书写简省,看似尚,实即当。当字草书写法可参《草字编》 王羲之45

王羲之45 (王献之17)

(王献之17) (怀素1)各例。释为当,文义即通。

(怀素1)各例。释为当,文义即通。

[11]史语所简牍整理小组编,《居延汉简(壹)》(台北:“中央研究院”历史语言研究所,2014)。释文“[候]”本作“□”。按图版末一字右半残笔仍存,应可释为候。简68.114有“亭卒不候”之语,可参。

[12]甘肃临泽黄家湾滩墓群出土的西晋悯帝时期的田坞争讼案简册,依今天学者恢复的顺序,在末简起首也有“教诺”二字,其下有双行笔迹,可惜除第二行的“田钱”等字,已难释读。私意以为这份墓中讼案抄件,也抄录了最后的具体裁示,可以证明在例行性的“诺”字之外,也可另作指示。参杨国誉,《“田产争讼爰书”所展示的汉晋经济研究新视角——甘肃临泽县新出西晋简册释读与初探》,《中国经济史研究》1(2012),页121—129;鲁家亮,《甘肃临泽县西晋〈田产争讼爰书〉刍议》,武汉大学简帛研究中心《简帛》第九辑(上海:上海古籍出版社,2014),页337—344。简册编排顺序另可参町田隆吉,《河西出土魏晋·五胡十六国时代汉语文献の基础的整理补遗(一)》,《西北出土文献研究》11(2013),页53—55;《甘肃·临泽出土の西晋简と孙氏一族——临泽出土西晋简研究(一)》,《樱美林论考·人文研究》7(2016),页137—148;张荣强,《甘肃临泽县新出西晋简册考释》作者2018电传修订稿。

[13]参王素,《长沙走马楼三国吴简的回顾与展望》,《吴简研究》第一辑(北京:崇文书局,2004),页26—28;伊藤敏雄,《长沙吴简の“叩头死罪白”文书木牍》,收入伊藤敏雄、窪添庆文、关尾史郎编,《湖南出土简牍とその社会》(东京:汲古书院,2015),页35—60。伊藤释为若字。中文本见宋少华等编,《走马楼吴简研究论文精选》(长沙:岳麓书社,2016),页1167—1182;胡平生,《长沙走马楼三国吴简三文书考证》,《胡平生简牍文物论稿》(上海:中西书局,2012),页396—400;又胡先生为证明此字为曹,在《长沙流域出土简牍与研究》(武汉:湖北教育出版社,2004)页608—611以及《走马楼吴简研究论文精选》同文文后的“编校后记”中,列举《草字编》和楼兰文书“功曹”的“曹”字写法为证,力证应为曹字,并认为“五一广场东汉简‘君教诺’简牍,充分证明了将走马楼吴简考实文书中的‘曹’字误释为‘若(诺)’是完全错误的”(《精选》,页1087)。按:胡先生所引《草字编》曹字字例皆晚于本文所引。曹字之释暂难同意。

[14]孔好古除释出一“人”字,没释其他字;林梅村释作“舍人功甚”,难通读。参林梅村编,《楼兰尼雅出土文书》(北京:文物出版社,1985),页50;侯灿、杨代欣编,《楼兰汉文简纸文书集成(二)》(北京:天地出版社,1999),页294。

[15]胡平生,《长沙流域出土简牍与研究》,页611;《走马楼吴简研究论文精选》,页1087。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。