对于自组织形成的条件,不同的系统科学家有不同的论述。普利高津强调的是开放系统远离平衡态的动力学行为;哈肯提出了一种竞争性的协同机制;福莱斯特(H.V.Forrest)则强调涨落即分岔的作用等。我们从这些观点中整理出几个要点来加以讨论。

1)非平衡态

系统的平衡态具有两个特征:

第一,系统的状态参量(如压强、温度等)不随时间变化,即达到稳定态;

第二,稳定态系统内不存在物理的宏观流动,如热流、粒子流等。

凡不具有以上任一条件的状态,都称为非平衡态。孤立系统的稳定态就是平衡态。开放系统则不同,开放系统的稳定态不一定是平衡态。例如,一根金属棒,若棒内各点温度都相同,则它处于热力学平衡态;若棒内各点温度不同,但棒的两端维持一恒定的温度差,且温度梯度不随时间改变,则金属棒处于非平衡的稳定态。由此我们可以看出,稳定态和平衡态虽然都不随时间变化,但二者性质完全不同,平衡态是一种稳定态,稳定态却不一定是平衡态,系统在远离平衡的条件下,同样存在稳定的有序结构,存在稳定态。生命就是一种远离平衡的稳定态。用平衡态不能解释生长、繁殖、衰老等生命现象中的重要概念。如果健康是一种平衡态,那么健康应该可以永恒,但事实不是这样的。

自组织的第一个条件要求系统是一个远离平衡的系统。为了使系统保持在远离平衡的状态,必须由环境持续向系统输入能量或低熵物质,使系统及其元素处于一个动态过程,经过一系列循环的变化,再以低能高熵的物质或能量的形式从系统输出。这就是以不同形式出现的“新陈代谢”,是自组织的条件。例如,一个动物与其环境不断进行物质、能量的交换,它以环境的食物(低熵物质)为主,并排泄出废物(高熵物质),从而产生和保持自己的有序结构。我们今天来看,普利高津的远离平衡态似乎应该是圣塔菲所说的混沌边缘。

2)涨落

对于系统进化来说,涨落是系统进化的重要因素。涨落可以来自系统内部,也可以来自系统外部。涨落是不可避免的,而且是随机的。没有涨落就没有进化。那么,什么是涨落呢?

一个物理、化学系统是由千千万万个小分子组成的。通常,我们测量出的物理量是宏观量,如温度、压力、浓度、密度、粒子间的作用力等,这些都反映出微观粒子的统计平均效应。但系统在每一时刻的实际物理量并不能精确地等于这些平均值,或多或少都有偏差或起伏。这些平均值附近的起伏摆动称为“涨落”。涨落普遍存在于自然界各系统结构之中。例如,流体力学中流体的涨落、激光中光的自发辐射、化学反应中分子的无规则运动、生物进化中的偶然变异等。种种涨落所呈现出的不平衡对系统结构的作用,由于条件的不同,出现涨落情况不同,其效果也不同。

根据热力学理论,系统处于平衡态,热力学量的涨落服从高斯分布,它虽然会出现一些不平衡的偏离,但仍能保持系统的稳定。在近平衡区,由于自组织系统具有一定的抗干扰能力,因此,这种涨落并不影响系统结构的稳定性,不会使原有的系统结构发生质的变化,也不会使物质发生分化。

涨落如果发生在远离平衡的非线性区,它就不会像在平衡态或近平衡态那样只是对平均值做出微小的修正,而是会导致宏观整体上的巨涨落,这种巨涨落破坏了原有结构的稳定性,为系统形成新的有序结构创造了条件。

耗散结构论认为,涨落对具有稳定有序的平衡结构的孤立系统(即与外界没有物质、能量、信息交流的系统)起着分化、瓦解和破坏的作用,但对具有耗散结构的开放系统(即与外界进行物质、能量、信息交流的系统)起着积极的建设作用。这是因为,涨落是形成新的稳定有序的结构的杠杆,它使处于无序状态的原有系统结构通过与外界环境交换物质、能量、信息的非线性相互作用,发生了结构与功能上的质变,形成了新的稳定有序的系统结构。普利高津说:“在耗散结构里,在不稳定之后出现的宏观有序是由增长最快的涨落决定的。”哈肯的协同学也很强调涨落的作用。他指出,系统处于相变点时,涨落具有两个作用:其一,推动粒子离开稳定态;其二,形成对称性破缺。他还强调系统在演变过程中出现各种序参量之间的竞争,竞争后各自究竟处于怎样的结构中由涨落决定。

3)非线性相互作用

自组织之所以能够发生,是因为系统的元素之间,以及元素与结构之间存在着一种非线性关系或非线性相互作用。

前面已经讲过,所谓非线性关系,就是系统的行为不能用线性函数来描述,在数学上它不满足叠加原理,即

(1)加和性f(x1+x2)=f(x1)+f(x2);

(2)齐次性f(kx)=kf(x)。(https://www.xing528.com)

二者合起来,称为叠加原理。由于叠加原理,在线性关系中系统的行为是可以预测的。整体仅仅是其部分之和,无序的组成元素形成不了有序的结构,而已有的结构由于其相互作用关系是线性的,因此无法进一步提高有序化、有组织化,是不能自组织的。

在非线性系统中,元素之间的关系、元素与结构之间的关系、因变量与自变量之间的关系不成比例。小原因可以有大结果,大原因可以有小结果。例如,一支军队的战斗力是与其士兵数量成比例的线性关系,但空城计只靠诸葛亮一人便可以击退敌人的千军万马,这就是一个战略的非线性结构。在生态系统中,一个小小的外来物种的入侵就会导致整个生态系统发生翻天覆地的变化。正因为这种非线性的相互作用,才演化出一幕又一幕的复杂多变的自组织构型来。

4)正反馈

自组织过程的非线性相互作用的主要表现形式是系统的组分之间,以及系统的组分和结构之间存在着反馈关系。

控制论揭示,无论是自然界还是社会系统,都存在着简单或复杂的调节系统,而调节是以反馈为基础的。所谓反馈,就是由系统输出的信息返回到输入端,并影响系统信息的再输出,从而起到控制调节作用,以达到预期的目的。这样一来,原因产生结果,结果又构成新的原因,反馈在因果性与目的性之间架设了桥梁。

所谓正反馈,就是系统输出的信息返回到输入端,起到加强或放大系统初始输入的作用,在自组织过程中,正反馈被看成是自我复制、自我放大的机制。正是自我复制使旋涡中的无数小分子的微观行为得到协同而产生了宏观序。在激光现象中,正反馈就是受激辐射,在化学振荡反应中,正反馈就是自催化和交叉催化。

5)分岔

在临界点附近,控制参数发生微小改变就可以从根本上改变系统状态的现象,叫突变现象。系统原有的稳定状态的丧失,就是突变的开始。在数学上,我们把这些不稳定的状态叫分支点,或分岔点。在系统发展过程中存在多次分岔,进一步改变控制参量。生命和世界正是经历了一次又一次的分岔过程才走到了今天,它还将继续进行下去,从新的可能的分岔中走向未来。

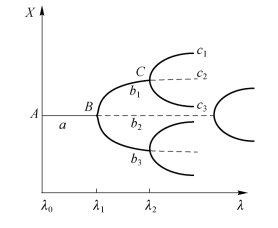

普利高津的耗散结构理论认为,一切远离平衡的开放系统通过与环境交换物质能量,在反常涨落的情况下,系统状态会发生突变,形成新的有序结构。对于系统的演化我们可用非线性微分方程的多分岔点来描述,如图5.4所示。

图5.4 系统进化分岔

当系统离平衡不远时,即影响非平衡系统的参数λ不大时,我们可得到一个热力学分支解,如图中a表示的线段。当λ超过某一阈值λ1时,在B点后会出现2个分支,得出3个解:b1,b2,b3。其中b2是不稳定解,如图中虚线所示。b1和b3是稳定解,如图中实线所示。随着λ不断增大,当λ达到λ2之后,又会出现第2个分支,在C点之后出现c1,c2,c3,形成分支的分支。每经过一次分支,系统中的某些特性将会发生变异。随着这种进化过程,系统中的要素及其特性不断进行变异。这对于任何系统的描述都将适用。普利高津还指出:在分支点附近,系统可能有几种状态可选择,这意味着从无序到有序、从一种有序状态到另一种有序状态,系统可以有几种不同的模式或结构,但只能从几种不同的可能的稳态中加以选择,就像人们走路走到三岔路口或十字路口时必须做出选择一样。但是对于自组织系统来说,它到达哪一种稳定结构、哪一种结构将被选择是非确定的,是事先不可预测的,因为它是由所谓的涨落决定的。

6)协同作用

自然界各种生物的和谐协调,令人迷惑不解,哈肯创立的协同学第一次向我们做了全面的解答。

自然系统在其内部的自生与共生、作用与反作用,以及在外部环境变动的影响下,朝着最佳适应的方向发展。现在既是过去的结果,也是未来的原因。自然系统有记录其环境经历、吸收和概括环境信息的性能,亦即保存和增加生存或生活智慧的本能,使整个系统向着似乎是某一既定的“目的”演化,其结果是内部结构与功能日趋合理,与环境条件的关系日趋和谐。我们应该如何认识自然界的这种理性呢?哈肯的协同学,使我们豁然开朗。

协同论所揭示的协同作用,就是系统对各子系统(要素)进行协调的内在机制和动力。通过这一协同作用,系统从无序走向有序,协同作用不仅促使事物发生量变,还促使事物发生质变。

协调之所以成为事物运动发展的动力,在于它促使各子系统之间发生耦合,产生了相干效应。这种相干效应是一种整体效应,它使系统中游离的子系统按一定方式在大范围内相互连接、相互促进,从而产生新的物质,形成新的结构。

近年来,人们通过对混沌的研究,提高了对系统自组织现象的认识。从相对无序的混沌态,经过临界点,到达新的有序态,系统经过发展演化,成为高级的有序态,再多次经过临界点,出现自组织的高级阶段的混沌态。实际上,混沌态是系统的临界状态,它可以形成有序,也可以走向无序。当系统走向有序时,就是系统中大量子系统在共存条件下发生自组织的过程。这一过程中会产生新的信息,会带来系统结构的转变,会促进系统的进化。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。