第四节 武帝朝王国政策的特点

武帝时期的王国政策,不但继承、完善、发展了文景以来的王国政策,而且有其自身的特征。这种特征,一则表现为兼具血缘性和地缘性,二则表现为它与当时中央集权、对外战争之间存在着极为密切的内在关联,三则表现为在分封原则方面出现了前所未有的变化。兹分述如下。

一、武帝的王国政策是对汉初以来王国政策的继承、完善和发展

在上述武帝控制诸侯王国的一系列措施中,大多能够看到前人所打下的印记。实际上,武帝正是在文帝和景帝的基础上,进一步完善和发展了对诸侯王国的打压政策,最终彻底地解决了困扰汉廷近百年之久的王国问题。兹以武帝颁行“推恩令”、统一币制及其建立刺史制度为例证成之。

(一)“推恩令”与贾谊“众建”之策、晁错削藩之议的关系

纵观武帝所颁行的“推恩令”,其与贾谊“众建诸侯而少其力”之策、晁错旨在直接削夺王国封地的削藩之议,在精神上无疑是相通的,亦即通过削弱诸侯王国,使之无力与汉廷相抗衡,以此强化中央集权。但从效果来看,贾谊之策其实并未起到很大作用,而晁错的削藩策更是直接导致了吴楚七国之乱的爆发,只有“推恩令”收效显著。其之所以能够取得成功,其中一个重要的原因,就是不直接削割封国,而是令其自行析分,汉廷最终坐收渔人之利,此即主父偃所谓的“上以德施,实分其国”,(108)其谋略既深远,又顺乎形势、合于人情,故而易于推行,并因此深得后世史家的好评。譬如王夫之论曰:“分藩国推恩封王之子弟为列侯,决于主父偃,而始于贾谊。谊之说至是始讎,时为之也。当谊之时,侯王强,天下初定,吴、楚皆深鸷骄悍而不听天子之裁制,未能遽行也。武帝承七国败亡之余,诸侯之气已熸,(主父)偃单车临齐而齐王自杀,则诸王救过不遑,而以分封子弟为安荣,偃之说乃以乘时而有功。因此而知封建之必革而不可复也,势已积而俟之一朝也。”(109)不过,“推恩令”之所以能够取得成功,除了制定、推行政策的客观条件相对有利之外,有其更为深层的原因,这就是它建立在汲取既有经验教训的基础之上。

对于主父偃的“推恩策”与贾谊的“众建诸侯”之议,元代史家马端临曾经加以比较,其词曰:

先公曰:主父偃之说,即贾谊众建诸侯之遗意也。然众建则自上令而行之,为俭为吝。推恩则本下情而行之,为恕为仁。且其事势之难易,德意之广狭,居然不同。岂可以人废言哉?(110)

马端临所论显然过于注重两者之间的差别,而忽视了两者之间的内在关联,这种内在关联正是文中“先公曰”所提到的“主父偃之说,即贾谊众建诸侯之遗意也”。贾谊的主张,其核心思想就是“众建”王国,使之化少为多、化大为小,以削弱诸侯王国的总体实力为宗旨。不过,在贾谊的规划中,“众建”后的王国仍然是相对独立的国家,因而汉廷要想加以控制并不容易。正是有鉴于此,主父偃在建议实施“推恩令”时,特别强调将所建侯国从其母国中分离出来,改而隶属于汉郡,此则《汉书・景十三王传》言之甚明:“其后更用主父偃谋,令诸侯以私恩自裂地分其子弟,而汉为定制封号,辄别属汉郡。汉有厚恩,而诸侯地稍自分析弱小云。”所建立的侯国既别属汉郡,自然也就被纳入汉廷的直接管辖之下而易予控制。

同样的,在“推恩令”与晁错的削藩策之间,既存在着不少的差异,也有较多的相同之处。其不同之处,突出地表现为削藩策比较苛刻,而“推恩令”相对来说比较温和,也因此为大多数诸侯王所接受。对此,杨生民先生就曾指出:“由于推恩分封的办法照顾了诸侯王要求把自己的封地封给子弟的愿望,又符合皇权消除诸侯王威胁的需要,乐于为双方所接受,所以收到了‘藩国始分,而子弟毕侯’的效果,或如《汉书・王子侯表》说‘不行黜陟,而藩国自析’。”(111)其相同之处,则在于两者都想把诸侯王国的封域收为汉廷直属之地。正如岳庆平先生所论,在削藩问题上,武帝之所以能够取得比景帝更大的成绩,其重要原因就在于武帝在权衡文、景二朝削藩政策的利弊得失中获取了正确的认识。(112)武帝的这种正确认识,无疑主要是建立在扬弃贾谊“众建诸侯而少其力”之策、晁错削藩之议的基础上。

(二)武帝统一币制与此前汉廷货币政策之关联

从传世文献的相关记载来看,汉廷早在惠帝、吕后统治时期就曾禁止私铸钱币。惠帝三年(前192)设监御史监三辅时,规定监御史的职责之一就是察“铸伪钱者”,此则《唐六典・御史台》载之甚明:“惠帝三年,相国奏遣御史监三辅不法事,有辞讼者、盗贼者、铸伪钱者、狱不直者、繇赋不平者、吏不廉者、吏苛刻者、逾侈及弩力十石以上者、作非所当服者,凡九条。”至吕后二年(前186),汉廷又禁止私人铸钱,冀以消除不合格钱币流通的弊病,以便严格控制八铢钱的成色、重量,维护新货币的信用。

不过,此一禁令在文帝前元五年(前175)被取缔,为此贾谊上书痛陈货币自由政策的危害,建议文帝收回铸钱权,改由国家垄断铸币原料、统制金融,《汉书・食货志下》载其词曰:

法使天下公得顾租铸铜锡为钱,敢杂以铅铁为它巧者,其罪黥。然铸钱之情,非淆杂为巧,则不可得赢;……今令细民人操造币之势,……因欲禁其厚利微奸,虽黥罪日报,其势不止。……法钱不立,吏急而壹之乎,则大为烦苛,而力不能胜;纵而弗呵乎,则市肆异用,钱文大乱。……今农事弃捐而采铜者日蕃……奸钱日多,五谷不为多。……故铜布于天下,其为祸博矣。今博祸可除,而七福可致也。何谓七福?上收铜勿令布,则民不铸钱,黥罪不积,一矣。伪钱不蕃,民不相疑,二矣。采铜铸作者反于耕田,三矣。铜毕归于上,上挟铜积以御轻重……货物必平,四矣。以作兵器,以假贵臣,多少有制,用别贵贱,五矣。以临万货,以调盈虚,以收奇羡,则官富实而末民困,六矣。制吾弃财,以与匈奴逐争其民,则敌必怀,七矣。

虽然此后直至景帝在位年间,汉廷并未如贾谊所议那般收回铸币权,却还是采取了不少限制政策,譬如在景帝中元六年(前144)十二月,汉廷“定铸钱伪黄金弃市律”(113),也即从此私铸钱币和伪造黄金者将被判处死刑,时至后元三年(前141)正月,景帝又诏曰:“黄金珠玉,饥不可食,寒不可衣,以为币用,不识其终始。……吏发民若取庸采黄金珠玉者,坐臧为盗。二千石听者,与同罪。”(114)这表明景帝有意采取严厉打击政策,以制止铸币领域的混乱现象。武帝的币制改革,正是在此基础上开展的,尤其是贾谊的建策虽未被文帝所采纳,却无疑极大地影响了武帝的货币观念和金融政策,故其所推行的六次币制改革,就其指导思想而论,显然愈益趋近于贾谊当初的建策。

(三)刺史制度与监御史监郡及丞相史刺州之关联

武帝时期的刺史制度,作为一种较为完备、系统的监察制度,是在秦、汉初监御史监郡、文帝朝丞相史刺州的基础上创立的,此则《通典》卷32《职官典十四・州郡上》“州牧刺史”条已予以明确指出。

秦朝实行御史监郡制度,由中央的御史大夫派出御史到各郡监督,称为“监”或“监御史”,与郡守、尉并列,不仅职司监察,而且兼有领兵、荐举和开渠等行政大权。汉朝建国之初,监御史制度一度被取消,改由丞相不定期地“遣史分刺州”(115)。不过,由于三辅地方豪强和官吏多有违法之事,故而时至惠帝三年(前192),监御史制度又得以部分恢复于京畿地区,职掌“察词讼”,而其“所察之事凡九条”(116),也即词讼、盗贼、铸伪钱、狱不直、徭赋不平、吏不廉、吏苛刻、逾侈及弩力十石以上、非所当服(117)。

降及文帝前元十三年(前167),“以御史不奉法,下失其职,乃遣丞相史出刺并督监察御史”。(118)对于汉初丞相府的构成及其各属吏所掌之职责,卫宏《汉官旧仪》卷上言之甚详:“丞相初置吏员十五人,皆六百石,分为东西曹。东曹九人,出督州为刺史。西曹六人,其五人往来白事,东厢为侍中一人,留府,曰西曹,领百官奏事。”在陈长琦先生看来,《汉官旧仪》的这段文字无疑表明早在文帝时期刺史制度就已经成为一种正规的制度。(119)不过,陈先生的这种理解可能并不准确,这是因为《汉书》明确记载“丞相遣使分刺州,不常置”(120)。既然“不常置”,那就不能算是一种正规的制度。事实上,丞相史不但纯属临时派遣,有事始出而事毕即还,而且并无固定的监察区,因而很难起到全面监察的作用。也正是有鉴于此,武帝为了进一步强化中央集权、加强对郡国官吏的监察控制,遂于元封五年(前106),“置部刺史,掌奉诏六条察州,凡十二州焉”。(121)故此,笔者倾向于认定:刺史制度滥觞于秦代、汉初的御史监郡制度,中经文帝朝的丞相史刺州,而最终定型于武帝元封五年。

此外,以法律手段对诸侯王国实行削爵、夺地和除国,究治诸侯王谋反之狱,重申“左官律”和“附益法”,实行“酎金律”夺爵及盐铁官营,这些在武帝朝广为实施的法令、政策、措施,其实都可以在此前的相关举措中找到对应点。正是在这个意义上,笔者断言武帝的王国问题是对汉初以来王国政策的继承、完善和发展。

二、武帝的王国政策兼具血缘性和地缘性

如前所考述,当武帝在位年间,先后有九个王国因谋反、不法等罪而被除,即刘明的济川国、刘定国的燕国、刘次景的齐国、刘安的淮南国、刘赐的衡山国、刘建的江都国、刘彭离的济东国、刘勃的常山国和刘定的济北国。从血缘关系来看,济川王刘明、济东王刘彭离乃梁孝王刘武之子,齐王刘次景为齐悼惠王刘肥的玄孙,淮南王刘安、衡山王刘赐皆为淮南厉王刘长之子,江都王刘建为江都易王刘非之子,常山王刘勃为常山宪王刘舜之子,济北王刘宽为济北贞王刘勃之子。

在被除国的诸侯王中,只有江都王刘建和常山王刘勃与武帝的关系较近,其余诸王与武帝的关系都较为疏远,却无一是武帝的兄弟或儿子。但这并不意味着武帝的兄弟和儿子都是遵守汉法的良王,实际上,其中不乏作恶多端者。譬如胶西于王刘端,武帝的这位兄弟可谓劣迹斑斑,此则《史记・五宗世家》载之甚详:

胶西于王端……为人贼戾……数犯上法,汉公卿数请诛端,天子为兄弟之故不忍,而端所为滋甚。有司再请削其国,去太半。……相、二千石往者,奉汉法以治,端辄求其罪告之,无罪者诈药杀之。所以设诈究变,强足以距谏,智足以饰非。相、二千石从王治,则汉绳以法。故胶西小国,而所杀伤二千石甚众。

赵敬肃王刘彭祖亦复如此,在其当国的50余年间,汉廷任命的二千石官吏,“无能满二岁,辄以罪去,大者死,小者刑,以故二千石莫敢治。而赵王擅权”。(122)属值武帝加强对诸侯王控制之时,他们竟敢顶风作案,肆无忌惮地杀害汉廷所任命的二千石官吏而未受严惩,这自然得益于武帝对手足之情的顾念。

从对广川王刘齐、常山王刘勃、胶东康王刘寄的处理中,也可见出武帝对其兄弟后裔的宽容。刘齐乃广川惠王刘越之子,他不但据说“与同产奸”,而且多次诋毁“汉公卿及幸臣”,因而有司请治其罪,“齐恐,上书愿与广川勇士击匈奴,上许之”,也未加治罪。后当刘齐病死,广川国这才被除。但仅仅过了数月,武帝就下诏曰:“广川惠王于朕为兄,朕不忍绝其宗庙,其以惠王孙去为广川王。”(123)常山王刘勃乃常山宪王刘舜之子,因“适孽诬争,陷于不义以灭国”而被除国,但又是仅过了月余,武帝就以宪王之故,诏有司封宪王之子刘平为真定王、刘商为泗水王。(124)胶东康王刘寄在淮南王谋反之时,“微闻其事,私作兵车镞矢,战守备,备淮南之起”,其所为实与江都王刘建、衡山王刘赐同罪,但武帝对他的处置却截然不同于刘建、刘赐,在刘寄死后,立其子刘贤为胶东王以“奉康王祀”,同时又封其子刘庆为六安王,使“王故衡山地”。(125)考武帝之所以如此措置,原因就在于胶东康王刘寄之母乃武帝的亲姨,(126)其与武帝的关系显然是江都王刘建、衡山王刘赐所不能比拟的。

至于武帝五子,其中亦多不法之徒,譬如广陵王刘胥,不但“好倡乐逸游”,而且“动作无法度,故终不得为汉嗣”。(127)燕王刘旦更是时刻觊觎皇位,《汉书・武五子传》载其事云:

旦壮大就国,为人辩略,博学经书杂说,好星历数术倡优射猎之事,招致游士。及卫太子败,齐怀王又薨,旦自以次第当立,上书求入宿卫。上怒,下其使狱。后坐臧匿亡命,削良乡、安次、文安三县。

武帝之所以大怒并削去燕国三县之地,实是因为刚刚经历“巫蛊之乱”的他,神经质地痛恨觊觎皇位者之故,而非有意惩罚己子。

在打击、侵削诸侯王国的过程中,武帝固然以血缘关系的亲疏远近为标准,但尚有其他考虑,此以淮南王刘安、衡山王刘赐、江都王刘建身灭国除之事最为典型。相比较而言,称刘安、刘赐、刘建谋反而加以诛除,充其量只是表面文章,其深层原因还在于这三个诸侯王国的地盘,被汉廷认定是易滋祸乱之地。

淮南、衡山、江都三国所在,皆为东周时期的楚国故地,该地民风习俗历来以“轻果而贼”(128)著称。时至西汉,犹“好用剑,轻死易发”(129),“多轻薄”(130)。也正因为该地民风剽悍好斗,遂为难治之地。时当战国后期,唯一能与秦国相抗衡的也就只有楚国,秦国大将王翦在灭楚战争中动用了60万大军,最后费了九牛二虎之力方才取胜,但仅过了20多年,楚地就再次掀起了反秦浪潮。不但陈胜、吴广、刘邦、项羽等反秦主要人物都是楚人,而且项羽麾下的以楚地子弟组成的军队更是推翻秦帝国的主力军。汉朝建国之后,韩信、英布皆受封于此,后被次第翦除,其被灭之重要原因,就在于二人盘踞在危险的楚地。尔后当大封同姓诸侯王时,“患吴会稽轻悍,无壮王填之,诸子少,乃立濞于沛,为吴王”,“已拜受印,高祖召濞相之”而后悔,曰:“若状有反相。”(131)刘邦此语,与其说是对刘濞的担忧,毋宁说是对楚地的忧虑。结果是,吴楚七国之乱的首要人物吴王刘濞、楚王刘戊,都出自故楚之地。诸如此类的前车之鉴,自然不能不引起武帝的警惕,其对淮南、衡山、江都三王谋反后处置之严厉,部分也正是因此之故。

三、武帝的王国政策与中央集权、对外战争紧密相联

建元元年(前140)十月,武帝在即位后不久,就诏令“丞相、御史、列侯、中二千石、二千石、诸侯相举贤良方正直言极谏之士”(132),并亲自“策问以古今治道”(133),借此阐明了自己治国所要追求的理想社会和所要达到的理想目标。这主要包括:第一,以五帝三王为楷模推行王道以大治天下;第二,实现天人合一,也即人类社会与自然界的高度和谐统一;第三,不但境内百谷丰登,而且“德润四海,泽臻草木”,甚而“施乎方外,延及群生”。(134)从武帝的治国理想来看,他没有选择做一个守成之君,而是选择了大展宏图、开拓进取、创建理想社会的道路。但是,如要实现他的治国理想,无疑就必须首先解决汉初以来所积累的一系列政治、经济和社会问题。

当武帝即位之初,社会经济经过汉代建国以来六七十年的恢复和发展,确已呈现出繁荣的景象,此则《史记・平准书》亦颇有论及:

至今上即位数岁,汉兴七十余年之间,国家无事,非遇水旱之灾,民则人给家足,都鄙廪庾皆满,而府库余货财。京师之钱累巨万,贯朽而不可校。太仓之粟陈陈相因,充溢露积于外,至腐败不可食。众庶街巷有马,阡陌之间成群,而乘字牝者傧而不得聚会。守闾阎者食粱肉,为吏者长子孙,居官者以为姓号。

与此同时,主要通过文帝和景帝的不懈努力,政治形势发生了有利于皇权的深刻变化。首先,从中央和地方之间的关系来看,在平定七国之乱后,威胁汉廷的诸侯王势力已经受到重大打击,其领地不断缩小,其势力日益弱化,尽管如此,诸侯王们仍然各怀心机,部分拥有潜在实力的诸侯王甚至还存有不臣之心;其次,汉初以来“旧臣继踵居位”、盘踞要津的权力格局,由于“元功宿将略尽”(135)而得到根本性改变,功臣们即便有在世者,也远不如萧何、曹参、周勃、灌婴等人那样有声望、有能力,因而功臣集团对皇权的制约已经大为减弱。不过,虽然汉初以来功臣集团势力日趋衰退,但丞相一职仍由其把持,以丞相为首的政府对皇权仍有一定的牵制力,这使得皇帝尚无法完全按照自己的意愿自行其事。

对此,年轻的武帝也充分地认识到他所急需处理、解决的问题,已不再主要是如何发展经济、增强国力,而是必须改革建国以来的政治制度以进一步强化中央集权,解决政治体制中业已暴露的问题以稳定国内局势,进而为抗击外敌侵扰、开疆拓土创造有利的政治环境;与此同时,他也充分地认识到:国内政治问题的关键所在,主要是以相权为代表的政府对皇权的制约和诸侯王国对中央集权的潜在威胁。武帝深知,如要取得对外战争的胜利,彻底解除外敌的威胁,就必须首先解决好这两个国内政治问题。

(一)王国政策与强化中央集权之关系

相比较而言,在国内的两大政治问题中,尽早解除相权对皇权的制约,更是其中的当务之急,因为这是关系到其政治目标能否顺利实施的前提条件。有鉴于此,在建元元年(前140)至元光四年(前131)的十一年间,武帝的主要工作是裁抑相权、强化皇权,而对诸侯王国则采取笼络政策,暂时放宽了对诸侯王国的限制,并因此换取了后者对汉廷的忠诚,这就避免了两大政治势力相互勾结共同对抗皇权的不利局面。

建元元年冬十月,即位不久的武帝,就诏令有司大力举荐贤良方正直言极谏之士,并亲自策问古今治道,有意改变汉初以来的黄老无为而治的治国方针。于此之际,广川人董仲舒对《天人三策》,建议推重儒学、抑黜百家。不过,武帝意欲改变治国方针的努力,遭到了当时把持朝政的窦太后的反对,正是在窦太后的指使下,丞相卫绾奏曰:“所举贤良,或治申、商、韩非、苏秦、张仪之言,乱国政,请皆罢。”(136)尚未亲政的武帝,当时虽不得不准卫绾所奏,但与此同时,又征公孙弘为博士,任董仲舒为江都相,擢严助为中大夫。(137)由此可见,武帝并未完全屈服于窦太后及丞相卫绾的压力。时至同年六月,即以“景帝病时诸官囚多坐不辜者,而君不任职”为借口,免去了卫绾的丞相职务(138),而以魏其侯窦婴为丞相、武安侯田蚡为太尉,并在窦婴、田蚡的推荐下,任命赵绾为御史大夫、王臧为郎中令。这其中,窦、田二人“俱好儒术”(139),赵、王二人皆为诗学名家申公的弟子。随后,王臧、赵绾即在武帝的指使下,在窦婴、田蚡的支持下,掀起了一场推行儒术的改制运动。但是,这场改制运动由于触动了以太皇太后窦氏为首的保守势力的利益,因而很快就在建元二年(前139)十月宣告失败,《汉书・田蚡传》备载其事之始末云:

婴、蚡俱好儒术,推毂赵绾为御史大夫,王臧为郎中令。迎鲁申公,欲设明堂,令列侯就国,除关,以礼为服制,以兴太平。举谪诸窦宗室无行者,除其属藉。诸外家为列侯,列侯多尚公主,皆不欲就国,以故毁日至窦太后。太后好黄老言,而婴、蚡、赵绾等务隆推儒术,贬道家言,是以窦太后滋不说。二年,御史大夫赵绾请毋奏事东宫。窦太后大怒,曰:“此欲复为新垣平邪!”乃罢逐赵绾、王臧,而免丞相婴、太尉蚡,以柏至侯许昌为丞相,武强侯庄青翟为御史大夫。

武帝的政治改革尝试虽然暂时搁浅,却并未因此放弃原定计划。为了反击以丞相为首的政府,武帝以严助、朱买臣、枚皋、司马相如、东方朔等人常侍左右,以诎难丞相公卿。

建元六年(前135)五月丁亥,窦太后崩,(140)政治改革的最大障碍由此不复存在。于是武帝开始大刀阔斧地推进改革,该年六月即罢免许昌,改由田蚡为丞相(141),从而借此将除吏权由丞相收归己有,此则《史记》、《汉书》、《资治通鉴》皆言之甚明,譬如《资治通鉴》卷17《汉纪九》“武帝建元六年”条载曰:

六月,癸巳,丞相(许)昌免;武安侯田蚡为丞相。蚡骄侈:治宅甲诸第,田园极膏腴;市买郡县物,相属于道;多受四方赂遗;其家金玉、妇女、狗马、声乐、玩好,不可胜数。每入奏事,坐语移日,所言皆听;荐人或起家至二千石,权移主上。上乃曰:“君除吏已尽未?吾亦欲除吏。”尝请考工地益宅,上怒曰:“君何不遂取武库!”是后乃稍退。

时至元光四年(前131),随着窦婴被诛、田蚡病死,武帝最终将相权置于皇权之下。自此以后,不但丞相处于皇权的绝对控制之下,丞相以下的文武百官也莫不诚惶诚恐,以临深履薄的心情待职。

从建元元年到元光四年,在裁抑相权以强化皇权的同时,武帝对诸侯王则以笼络为主,其王国政策相对而言是比较宽松的。譬如建元元年(前140)五月,他特地下诏“赦吴楚七国帑输在官者”。(142)又如建元三年(前138),武帝在听取中山靖王刘胜有关诸侯王“今或无罪,为臣下所侵辱,有司吹毛求疵,笞服其臣,使证其君,多自以侵冤”的哭诉之后,“乃厚诸侯之礼,省有司所奏诸侯事,加亲亲之恩焉”。(143)时至元光元年(前13年)四月,在“赦天下,赐民长子爵一级”的同时,又下诏使“复七国宗室前绝属者”(144)。考其之所以极力拉拢诸侯王,主要目的就是为了使之站在自己一边,以便集中力量对付朝臣势力。唯其如此,在这十一年中(前140—前131),虽然有三个诸侯王国,即刘明的济川国、刘乘的清河国、刘端的胶西国,分别在建元三年(前138)、建元五年(前136)、建元六年(前135)被除国,但清河、胶西两国均系王死无后之故,只有济川国因刘明“坐射杀其中尉”而被除,但即便如此,武帝也并未因为“有司请诛”而痛下杀手,仅仅将之“废为庶人,徙房陵”而已。(145)这是武帝着意笼络诸侯王国的具体例证。

(二)王国政策与对外战争之关系

武帝在解决两大国内政治问题并完全控制朝政之后,开始致力于解除外敌对汉朝的威胁,进而开疆拓土,以实现其“德泽洋溢,施乎方外,延及群生”(146)的政治理想。当时汉朝的外敌,主要是北方的匈奴和南方的闽越、南越诸国,其中匈奴的危害更为直接而严重,也因此,武帝对外战争的目标主要是匈奴。尤其需要指出的是,武帝的王国政策在每次对外战争的战前和战后往往迥然不同,从而呈现出周期性的变动,其规律大致是:在战前,其王国政策以宽容和笼络为主;在战事取得阶段性胜利成果之后,其王国政策又转为严格和严厉。

元光元年(前134)十一月,始亲政仅5个月的武帝,任命卫尉李广为骁骑将军屯云中、中尉程不识为车骑将军屯雁门,开始谋划以武力征讨匈奴。时至次年六月,即调兵遣将,使五将军屯兵30万于马邑谷中,“诱致单于,欲袭击之”,该计划虽因匈奴“觉之,走出”而流产,却从此正式拉开了汉匈战争的序幕。于是,当元光六年(前129)春匈奴入掠上谷,遂“遣车骑将军卫青出上谷,骑将军公孙敖出代,轻车将军公孙贺出云中,骁骑将军李广出雁门”,分道出击,“青至龙城,获首虏七百级。广、敖失师而还”。降及元朔元年(前128)秋,匈奴入寇辽西、渔阳、雁门,武帝分别派遣卫青出雁门、李息出代击之,“获首虏数千级”。(147)

在武帝准备用兵匈奴及战争刚开始阶段,为了稳定国内政局,武帝对诸侯王国即以安抚、笼络为主,譬如元朔二年(前127)冬,“赐淮南王、淄川王几杖,勿朝”,以示尊宠。同年正月,又用主父偃之议,颁行“推恩令”:“梁王、城阳王亲慈同生,愿以邑分弟,其许之。诸侯王请与子弟邑者,朕将亲览,使有列位焉。”(148)“推恩令”的颁布实施,固然用以削弱藩国势力,但诸侯王之子孙毕侯,亦不失“亲亲之意”。

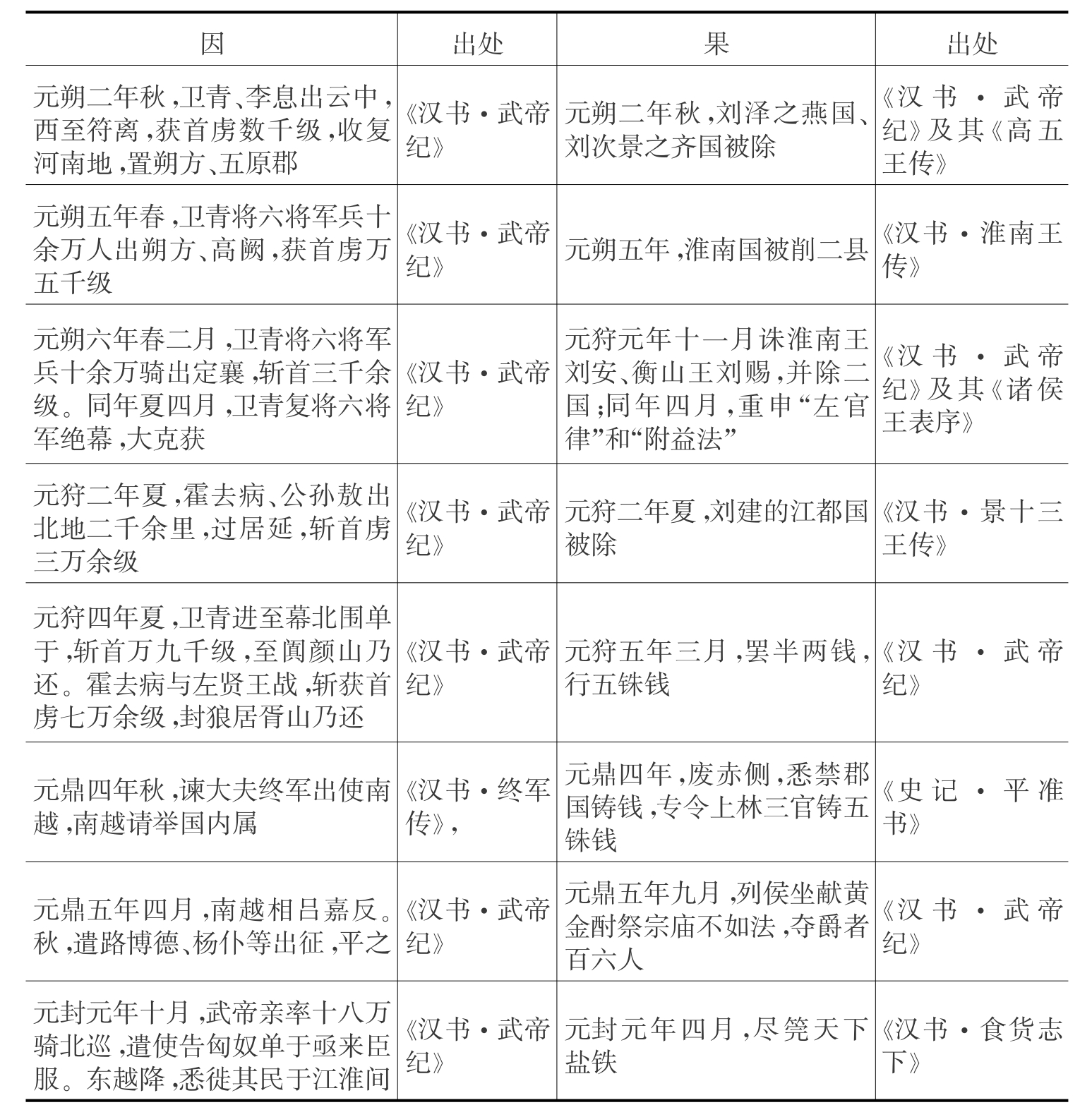

但此后,随着战争进程的深入,其负面影响越来越多,不但军费开支日靡,以至于政府财政拮据、民众困苦不堪,而且有部分诸侯王蠢蠢欲动,从而加剧了国内的不稳定因素。因此,武帝在对外战争取得阶段性胜利之后,其王国政策变笼络为压制。譬如元朔二年秋,当卫青、李息大破匈奴军,收复河南地,置朔方、五原两郡之后,武帝即除燕、齐二国。这其中,燕国是因其地理位置靠近匈奴而被除,而齐国则是因其富庶之故,武帝在此时除此两国,实与战争有着直接的联系。又如元朔五年(前124)春,在车骑将军卫青将兵十万出朔方、高阙击匈奴右贤王而大获全胜之后,武帝即下诏削去淮南国二县之地。事后当淮南王刘安、衡山王刘赐因此企图谋反,武帝则隐而不发,至次年大将军卫青两击匈奴获胜之后,遂于元狩元年(前122)十一月诛淮南王刘安、衡山王刘赐,并除二国;同年四月,重申“左官律”和“附益法”,进一步限制诸侯王国。至元狩二年(前121年),当骠骑将军霍去病等人大败匈奴之后,武帝又除江都国。此外,武帝的多次币制改革、盐铁官营、颁行“酎金律”等措施,也都是在阶段性战争结束之后实施的(详参表7-10)。

表7-10 武帝的王国政策与其对外战争之因果关系

四、武帝之王国分封原则较诸前代的新变化

如前所述,异姓诸侯王之分封,主要是高帝刘邦迫于客观形势的无奈选择。也因此,在汉朝建立之初,一方面,异姓诸侯王们各据其手定之地,形成了事实上的“封亦王,不封亦王”的割据局面;另一方面,汉廷积极捕捉每一个时机,甚至不惜制造冤假错案以翦除异姓诸侯王。两者明争暗斗的结果,则是异姓诸侯王们的旋踵而亡。在翦除异姓诸侯王的同时,刘邦又大封同姓诸侯王,此举就其意义而论,显然在于标榜汉帝国皇权专制的确立,就其实施原因而言,则是要想通过同姓诸侯王镇抚当时汉廷尚未完全控制的边远地区,使同姓诸侯王国起到藩辅中央的作用。

时至文、景之世,汉朝历经几十年的巩固和发展,业已基本上确立了对境内诸郡国的有效控制,也因此,此期汉廷的分封目的随之发生了又一次重大的变化。对于这种变化的原因及其意义,徐复观先生颇有论及:“汉的地方政治已渐有基础而能直接控制于中央,故无‘镇抚天下’的意义。……文帝、景帝,是削灭前帝所封之封土以为己子之封土;既可以弱较疏者之权,又可以张自己之势。”(149)降及武帝朝,汉廷在景帝改革王国分封制度的基础上,于元朔二年(前126)颁行“推恩令”,其实质是强迫前帝所封的诸侯王将国邑分给其子弟为列侯,借以彻底削弱由高、文、景三帝所封的诸侯王;尔后,又先后在元狩元年(前122)十一月及其次年夏,以谋反罪杀掉了淮南王刘安、衡山王刘赐和江都王刘建,从而进一步削弱了诸侯王国的势力,使之在政治上完全依附于皇权,不再成为皇权的威胁。与此同时,武帝又先后在元狩六年(前119)四月,同日分封皇子刘闳、刘旦、刘胥为齐王、燕王、广陵王,至天汉四年(前97)四月,又立皇子刘髆为昌邑王(150)。

据《史记・三王世家》记载,武帝在元狩六年分封三子为王时历尽曲折。如此之分封,在汉代政治生活史上从未有过。对于个中原因,徐复观先生曾在前揭《汉代专制政治下的封建问题》一文中作有精到的分析,其词云:

原来元朔二年(纪前一二七年)春已开始采用主父偃的建策,诏诸侯王得分国邑封子弟为列侯,以彻底削弱由高、文、景三帝所封的诸侯王。……由元朔二年开始分封诸侯的子弟为“列侯”,到封三王的元狩六年,十年之间……主父偃的政策已经完全实现。正逼迫文景所封的诸侯王分国邑给他们的子弟为列侯,而却要把自己的儿子封为王,这使武帝在表面上不能不做作一番。

更需指出的是,武帝的这番做作,在事实上表明汉代的王国分封原则,已在悄然间发生了继高帝、文景之后的第三次重大变化。假如说高帝分封同姓诸侯王的目的,是为了填补异姓诸侯王被翦除之后的权力真空,而文景分封诸子为王是为了排挤前帝之所封以巩固自己的统治,那么武帝的分封诸子为王,则纯粹是为了维护皇帝绝对崇高的身份和地位。

对于武帝的这种分封目的,丞相庄青翟等人显然了然于胸,故而坚决反对立武帝诸子为列侯,转而主张封之为诸侯王(151)。对此,徐复观先生分析说:

他们完全是从“身份”上立论,皇帝的子弟若与其他诸侯王的子弟同为列侯,则无形中影响到皇帝的“至尊”的地位,使天下感到皇帝与诸侯王的地位没有什么大分别,致使皇帝“至尊”的身份不显;而皇帝的身份是“至尊”的这一观念,在专制政治中,是一个非常重要的基本要求。为了维护皇帝的“至尊”的身份,便非把皇帝的子弟封为诸侯王不可,并将此观念,上推及于高祖的封建,遂使尔后皇子封王,成为专制政治为了将皇帝身份加以绝对化的不可缺少的重大条件之一。(152)

唯其如此,尽管武帝时期并不存在分封皇子为诸侯王的客观形势,也没有通过立皇子为王以承卫皇室或排挤前帝所封诸侯王的客观需要,然而,仅仅为了凸现皇帝绝对崇高的身份和地位的需要,武帝仍然先后分封四子为王。至此,汉初以来的分封原则实已发生根本性的转变。

【注释】

(1)《汉书》卷6《武帝纪》“赞曰”,第212页。

(2)《汉书》卷53《景十三王传》,第2413页。

(3)《汉书》卷53《景十三王传》,第2425—2426页。

(4)《史记》卷59《五宗世家》,第2093页。

(5)其事分别详参《汉书》卷35《燕王刘泽传》,第1903页;卷35《衡山王传》,第2155页;卷45《江充传》,第2175页;卷47《文三王传》,第2216页;卷53《景十三王传》,第2414—2416页;卷38《高五王传》,第2001页;卷63《武五子传》,第2761页。

(6)《汉书》卷44《济北王传》,第2157页。

(7)《汉书》卷53《景十三王传》,第2427页。

(8)《汉书》卷47《文三王传》,第2213页。

(9)《汉书》卷44《淮南王传》,第2145页。

(10)《汉书》卷64上《主父偃传》,第2802页。

(11)《汉书》卷53《景十三王传》,第2422页。师古曰:“言错策为是,枉见杀也。”

(12)《汉书》卷15上《王子侯表序》,第427页。

(13)徐复观:《两汉思想史》第一卷《汉代专制政治下的封建问题》,第102页。

(14)《汉书》卷6《武帝纪》,第170页。

(15)《汉书》卷53《景十三王传》,第2425页。

(16)黎子耀:《论汉代封建制度》,《思想与时代月刊》第45期。

(17)《史记》卷17《汉兴以来诸侯王年表序》,第803页。

(18)徐克范:《读建元以来王子侯者年表补》,见梁玉绳等编《史记汉书诸表订补十种》,第65页。

(19)张维华:《西汉一代的诸侯王国》,载《汉史论集》,齐鲁书社1980年版,第196页。

(20)《汉书》卷53《景十三王传》,第2425页。

(21)《汉书》卷6《武帝纪》,第174页。

(22)《汉书》卷16《高惠高后文功臣表》,第536页。

(23)《汉书》卷15上《王子侯表上》,第460页。

(24)《汉书》卷52《灌夫传》,第2390页。

(25)《汉书》卷53《景十三王传》,第2419、2420页

(26)《汉书》卷44《淮南王传》,第2141页。

(27)《汉书》卷47《文三王传》,第2208页。

(28)《汉书》卷44《淮南王传》,第2145页。

(29)于迎春:《秦汉士史》,第52、53页。

(30)《汉书》卷45《蒯通传》,第2161—2165页。

(31)《史记》卷58《梁孝王世家》,第2084、2085页。

(32)《汉书》卷35《吴王濞传》,第1914页。

(33)《汉书》卷44《淮南王传》,第2146页。

(34)《汉书》卷90《酷吏・宁成传》,第3650页。

(35)《汉书》卷52《灌夫传》,第2384页。

(36)《汉书》卷35《吴王濞传》,第1914页。

(37)《汉书》卷45《伍被传》,第2174页。

(38)《史记》卷30《平准书》,第1440页。

(39)《汉书》卷6《武帝纪》,第187页。

(40)《文献通考》卷267《封建考八》,第2123页。此后,明人张燧本诸马端临此说,感慨武帝此举“太刻”,详参其《千百年眼》卷5“武帝封建多不克终”条,第77—78页。

(41)钱穆:《秦汉史》第六章第一节之二《诸侯封邑之演变》,第270页。

(42)《管子》卷22《海王第七十二》,影印文渊阁《四库全书》本。

(43)《盐铁论》卷2《禁耕第五》,影印文渊阁《四库全书》本。

(44)《盐铁论》卷2《复古第六》,影印文渊阁《四库全书》本。

(45)《汉书》卷91《货殖传》,第3690、3691页。(https://www.xing528.com)

(46)《汉书》卷35《吴王濞传》,第1904页。

(47)《史记》卷30《平准书》,第1428页。

(48)《盐铁论》卷3《刺权第九》,影印文渊阁《四库全书》本。

(49)罗义俊:《汉武帝评传》,上海人民出版社1988年版,第228页。

(50)《史记》卷30《平准书》,第1429页。

(51)《史记》卷30《平准书》,第1429页。

(52)《《汉书》卷24下《食货志下》,第1174页。

(53)《汉书》卷24下《食货志下》,第1152—1153页。

(54)《汉书》卷3《高后纪》,第97页。应劭曰:“本秦钱,质如周钱,文曰‘半两’,重如其文,即八铢也。汉以其太重,更铸荚钱,今民间名榆荚钱是也。民患其太轻,至此复行八铢钱。”

(55)《汉书・高后纪》注引“应劭曰”:“(八铢钱)本秦钱,质如周钱,文曰‘半两’,重如其文,即八铢也。汉以其太重,更铸荚钱,今民间名榆荚钱是也。民患其太轻,至此复行八铢钱。”但应劭“重如其文”之说其实并不正确,因为汉代以二十四铢为一两,八铢不到半两。

(56)《汉书》卷3《高后纪》,第99页。

(57)谢天佑:《秦汉经济政策与经济思想史稿———兼评自然经济论》,第75页。

(58)《史记》卷30《平准书》,第1419页。

(59)《汉书》卷24下《食货志下》,第1153页。

(60)《史记》卷30《平准书》,第1419页页。

(61)《汉书》卷24下《食货志下》,第1153—1157页。

(62)《史记》卷30《平准书》,第1419页。

(63)对于贾谊之议,明人王夫之颇不以为然,详参其《读通鉴论》卷2《文帝》之八、九,第30—31页。

(64)《汉书》卷93《佞幸・邓通传》,第3723页。

(65)《汉书》卷5《景帝纪》,第148页。应劭曰:“文帝五年,听民放铸,律尚未除。先时多作伪金,伪金终不可成,而徒损费,转相诳耀,穷则起为盗贼,故定其律也。”

(66)《汉书》卷24下《食货志下》,第1155页。

(67)《汉书》卷6《武帝纪》,第159页。

(68)《史记》卷30《平准书》,第1425页。

(69)《史记》卷30《平准书》,第1425—1427页。

(70)谢天佑:《秦汉经济政策与经济思想史稿———兼评自然经济论》,第82页。

(71)《汉书》卷19上《百官公卿表上》,第741页。

(72)《史记》卷17《汉兴以来诸侯王年表序》,第802页。

(73)《汉书》卷38《高五王传》“赞曰”,第2002页。

(74)《汉书》卷19上《百官公卿表上》,第741页。

(75)《史记》59《五宗世家》“太史公曰”,第2104页。

(76)《汉书》卷19上《百官公卿表上》,第741页。

(77)《汉书》卷49《爰盎传》,第2273页。

(78)《汉书》卷48《贾谊传》,第2233页。

(79)颜师古注:“胡广记云,汉既定南越之地,置交阯刺史,别于诸州,令持节治苍梧,分雍州置朔方刺史。”

(80)《初学记》卷8《州郡部・总叙州郡》,中华书局2004年第2版,第164页。其正文之下小字注曰:“凉、益、荆、扬、青、豫、兖、徐、幽、并、冀十一州,交阯、朔方二刺史,合十三部,刺史十三人,各掌一州。”

(81)其中,诸侯王国中的郎中令、太仆二职,初秩皆二千石,至武帝时,均降为千石。

(82)范文澜:《中国通史》第二册,人民出版社1978年第5版,第56页。

(83)《汉书》卷76《张敞传》,第3225页。

(84)《汉书》卷83《朱博传》,第3399页。

(85)《日知录集释》(全校本)卷9《部刺史》,(清)顾炎武著,(清)黄汝成集释,栾保群、吕宗力校点,上海古籍出版社2006年版,第528—529页。

(86)见中华书局校点本范晔《后汉书》,第3620页。

(87)《汉书》卷83《朱博传》,第3406页。

(88)详参《汉书》卷83《朱博传》、卷84《翟方进传》、卷86《何武传》,第3399—3405、3413—3416、3482—3486页。

(89)《汉书》卷47《文三王传》,第2211页。《汉书・武帝纪》云:“三年冬,徙函谷关于新安。以故关为弘农县。”应劭曰:“时楼船将军杨仆数有大功,耻为关外民,上书乞徙东关,以家财给其用度。武帝意亦好广阔,于是徙关于新安,去弘农三百里。”

(90)《汉书》卷14《诸侯王表序》,第395页。

(91)《汉书》卷47《文三王传》,第2213页。

(92)《汉书》卷35《燕王刘泽传》,第1903页。

(93)《汉书》卷28下《地理志下》“广阳国”条,第1634页。

(94)《汉书》卷44《淮南王传》,第2153页。

(95)《汉书》卷44《衡山王传》,第2153、2156页。

(96)《汉书》卷53《景十三王传》,第2416、2417—2418页。

(97)《史记》卷58《梁孝王世家》,第2088—2089页。

(98)《汉书》卷53《景十三王传》,第2434—2435页。

(99)《汉书》卷44《济北王传》,第2157页。

(100)《汉书》卷6《武帝纪》,第179、205页。《汉书・诸侯王表》将刘髆之王昌邑系于天汉四年六月乙丑。

(101)《汉书・诸侯王表》分别误系其事于“元鼎三年”、“元鼎二年”。此从《史记・五宗世家》,第2103—2104页。

(102)《汉书》卷14《诸侯王表》,第412页。

(103)详参《史记・三王世家》,第2105—2110页。

(104)《史记》卷17《汉兴以来诸侯王年表序》,第802页。

(105)徐复观:《两汉思想史》第一卷《汉代专制政治下的封建问题》,第102页。

(106)案:刘旦之燕国,本系燕王刘定国封域之一部分。武帝元朔二年(前127)秋刘定国自杀后,其国被除为广阳郡,尔后从中又被分割出涿郡。当元狩六年(前117)刘旦被立为燕王时,即以被分割出涿郡的广阳郡为封域。至后元元年(前88),刘旦一则因为希求皇储之位,二则“又坐臧匿亡命”,而被削良乡、安次、文安三县(《汉书・武五子传》,第2751页)。故此,刘旦始立时,其燕国仅领有良乡、安次、文安三县,以及广阳国的蓟、广阳、阴乡、方城四县(《汉书・地理志下》“广阳国”条,第1634页)。

(107)《史记》卷59《五宗世家》,第2103页。

(108)《汉书》卷64上《主父偃传》,第2802页。

(109)《读通鉴论》卷3《武帝》之十,第35页。

(110)《文献通考》卷266《封建考七》,第2111页。

(111)杨生民:《汉武帝传》,人民出版社2001年版,第163—164页。

(112)岳庆平:《西汉景武时期的削藩及其后果》,《社会科学辑刊》1993年第6期。

(113)《汉书》卷5《景帝纪》,第148页。

(114)《汉书》卷5《景帝纪》,第152—153页。

(115)《汉书》卷19上《百官公卿表上》,第741页。

(116)《通典》卷32《职官典十四・州郡上》“州牧刺史”条,第884页。

(117)《唐六典》卷13《御史台》小字注,(唐)李林甫等撰,陈仲夫点校,中华书局1992年版,第379页。

(118)《通典》卷32《职官典十四・州郡上》“州牧刺史”条,第884页。

(119)陈长琦:《汉代刺史制度的演变和特点》,《史学月刊》1987年第4期。

(120)《汉书》卷19上《百官公卿表上》,第741页。

(121)《通典》卷32《职官典十四・州郡上》“州牧刺史”条,第884页。

(122)《史记》卷59《五宗世家》,第2098页。

(123)《汉书》卷53《景十三王传》,第2427—2428页。

(124)《史记》卷59《五宗世家》,第2102—2103页。

(125)《汉书》卷53《景十三王传》,第2433页。

(126)《汉书》卷53颜师古注曰:“寄母王夫人即王皇后之妹,于上为从母,故寄于诸兄弟之中又更亲也。”

(127)《汉书》卷63《武五子传》,第2760页。

(128)《管子》卷14《水地第三十九・短语十三》。

(129)《汉书》卷28下《地理志下》,第1667页。

(130)《汉书》卷44《淮南王传》,第2146页。

(131)《汉书》卷35《吴王濞传》,第1903页。

(132)《汉书》卷6《武帝纪》,第155—156页。

(133)《资治通鉴》卷17《汉纪九》“武帝建元元年”条,第549页。

(134)《汉书》卷56《董仲舒传》,第2497页。

(135)《汉书》卷18《外戚恩泽侯表序》,第677页。

(136)《汉书》卷6《武帝纪》,第156页。

(137)《汉书》卷58《公孙弘传》、卷56《董仲舒传》、卷64上《严助传》,第2613、2523、2775页。

(138)《汉书》卷46《卫绾传》,第2202页。师古曰:“天子不亲政,则丞相当理之,而绾不申其冤。”《资治通鉴》卷17《汉纪九》“武帝建元元年”条,系其事于该年六月,此从之。

(139)《史记》卷107《武安侯列传》,第2843页。

(140)《汉书》卷6《武帝纪》,第160页。《汉书・外戚传上》误系于元光六年(第3945页)。

(141)《资治通鉴》卷17《汉纪九》“武帝建元六年”条,第568页。

(142)《汉书》卷6《武帝纪》,第157页。应劭曰:“吴楚七国反时,其首事者妻子没入为官奴婢,武帝哀焉,皆赦遣之也。”

(143)《汉书》卷53《景十三王传》,第2422、2425页。

(144)《汉书》卷6《武帝纪》,第160页。颜师古曰:“此等宗室前坐七国反,故绝属。今加恩赦之,更令上属籍于宗正也。”

(145)《汉书》卷47《文三王传》,第2213页。

(146)《汉书》卷56《董仲舒传》,第2497页。

(147)《汉书》卷6《武帝纪》,第160、162—163、165、169页。

(148)《汉书》卷6《武帝纪》,第170页。颜师古曰:“淮南王安、菑川王志皆武帝诸父列也,故赐几杖焉。”很显然,颜师古的这个解释并未切中肯綮。

(149)徐复观:《两汉思想史》第一卷,第100—101页。

(150)《汉书》卷6《武帝纪》,第179、205页。

(151)《史记》卷60《三王世家》,第2107、2109、2110页。

(152)徐复观:《两汉思想史》第一卷,第102页。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。