第二节 多管齐下且软硬兼施:武帝对诸侯王国的控制

从史书的相关记载来看,武帝对诸侯王国的控制,不但手段多样,而且涉及政治、经济、法律、文化诸领域。本节着重从颁行“推恩令”、重申“左官律”、“附益法”、按“酎金律”夺爵、实行盐铁官营、统一币制、建立刺史制度这六个方面加以分别考述,以见其控制诸侯王国之旨趣。

一、颁行“推恩令”,用以分割王国

史称武帝“以诸侯王畺土过制,或替差失轨,而子弟为匹夫,轻重不相准,于是制诏御史:‘诸侯王或欲推私恩分子弟邑者,令各条上,朕且临定其号名。’自是支庶毕侯矣。”(12)但实际上,“推恩令”的颁布实施,缘自临菑人主父偃的建策,此则《汉书・主父偃传》言之甚明:

偃说上曰:“古者诸侯地不过百里,强弱之形易制。今诸侯或连城数十,地方千里,缓则骄奢易为淫乱,急则阻其强而合从以逆京师。今以法割削,则逆节萌起,前日朝错是也。今诸侯子弟或十数,而适嗣代立,余虽骨肉,无尺地之封,则仁孝之道不宣。愿陛下令诸侯得推恩分子弟,以地侯之。彼人人喜得所愿,上以德施,实分其国,必稍自销弱矣。”于是上从其计。

而同书卷14《诸侯王表序》的相关表述,更是言简意赅:“武帝施主父之册,下推恩之令,使诸侯王得分其户邑以封子弟,不行黜陟,而藩国自析。”正如徐复观先生所论:“武帝推恩分封的根本动机,当然在于诸侯王的‘疆土过制’;所谓‘子弟为匹夫,轻重不相准’,不过是一种借口。”(13)因而在听取主父偃的建议之后不久,武帝随即于元朔二年(前127)正月下诏曰:“梁王、城阳王亲慈同生,愿以邑分弟,其许之。诸侯王请与子弟邑者,朕将亲览,使有列位焉。”“于是藩国始分,而子弟毕侯矣。”(14)

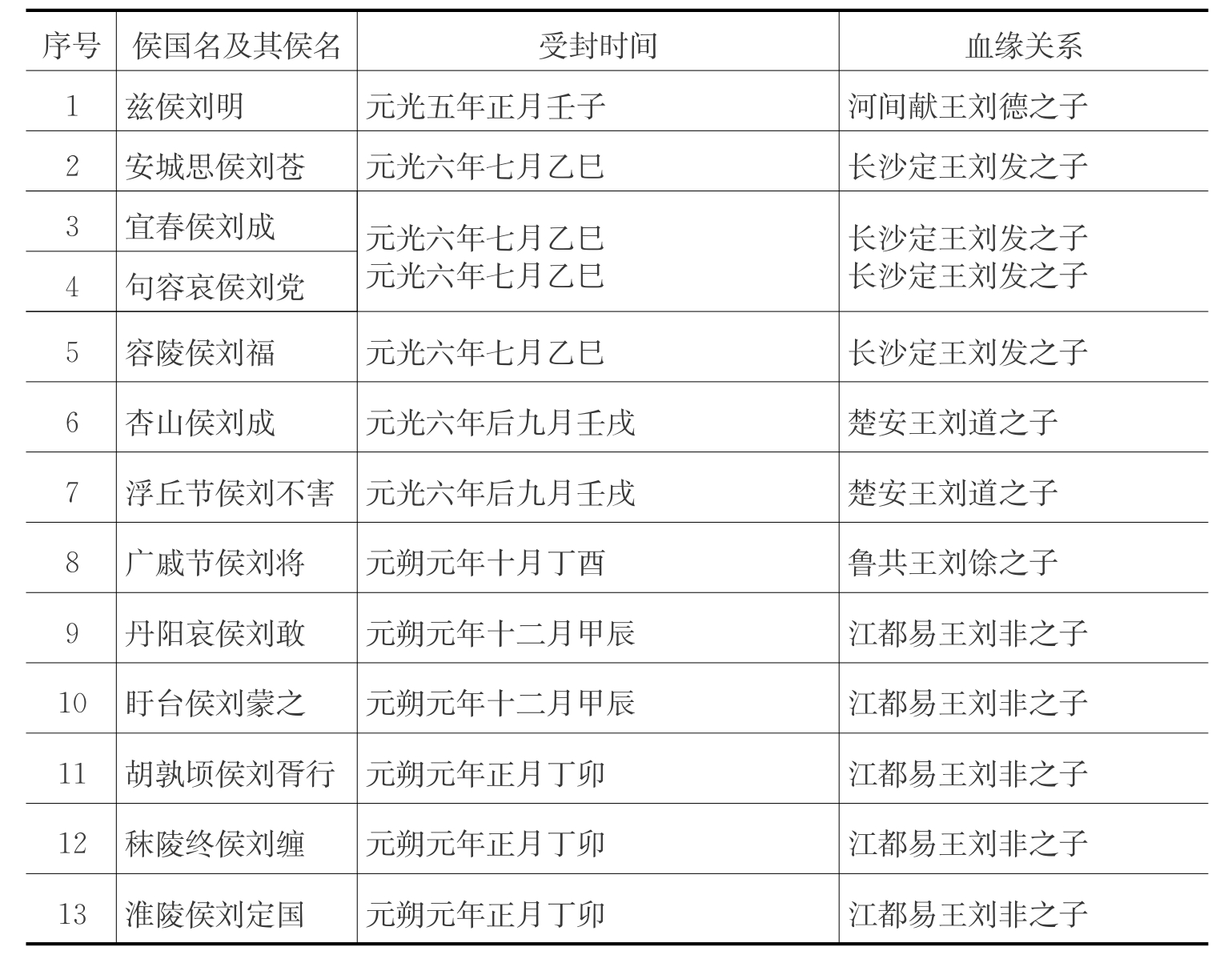

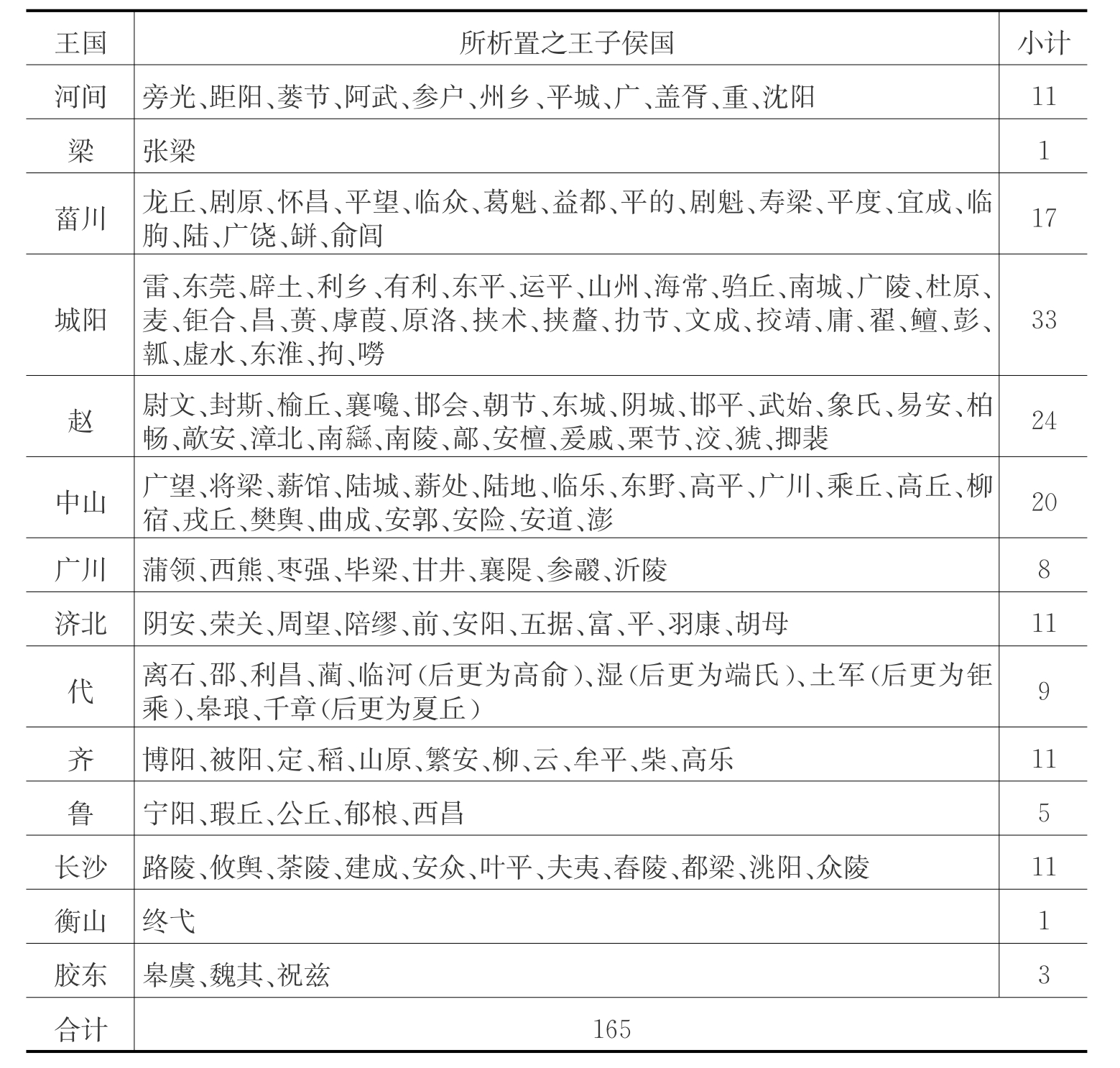

据《汉书・王子侯表》统计,武帝时期先后分封王子侯国共178个,其中在“推恩令”颁行之前受封者合计13个(详参表7-2),其余165个均受封于“推恩令”颁行之后。这165个王子侯国,系从河间、长沙、鲁、菑川等14个诸侯王国析出;析出王子侯国数量最多者为城阳国,多达33个;最少者为刘买的梁国及刘赐的衡山国,各仅一个(详参表7-3)。

表7-2 “推恩令”颁行之前受封的王子侯国

表7-3 元朔二年“推恩令”颁行后各诸侯王国析置王子侯国明细表

“推恩令”的颁行,引发了王国分封制度的重大变革,并因此成为西汉政治生活史上划时代的里程碑。分封王子为侯,虽然早在汉初即有成例,但在武帝之前,不仅为数甚少,而且大多出于皇帝对诸侯王的例外恩典,并非如武帝时期那样固定成为一种制度。从其性质来看,它虽然名曰“推恩”,其实意在分化、瓦解、削弱诸侯王国,这其中的关键,就在于侯国的封域自从母国剖分出来之后不再隶属于母国,而是“别属汉郡”。(15)在“推恩令”颁行前的文景之世,汉廷虽一再分割诸侯王国的封域,但终究因为“土地继承之权,属之适嗣”,故而“王国土地,不易分散”。(16)至此,经由“推恩”,“诸侯稍微,大国不过十余城,小侯不过数十里”,“而汉郡八九十,形错诸侯间,犬牙相临”。汉廷正是借此“强本干,弱枝叶”,不但使得“尊卑明而万事各得其所”(17),而且最终解决了长期悬而未决的诸侯王国封域过大问题。此则《廿二史考异》卷8颇有论及:

按:《地理志》诸侯王国二十,如赵、真定、河间、广阳、城阳、广陵皆止四县;菑川、泗水止三县;高密、六安皆五县;鲁六县;东平、楚皆七县。窃疑汉初大封同姓,几据天下之半,文景以后,稍有裁制,然诸侯王始封,往往兼二三郡之地,其以罪削地者,史亦不多见,何至封域若此之小?及读《中山王胜传》,谓武帝用主父偃谋,令诸侯以私恩自裂地封其子弟,而汉为定制封号,辄别属汉郡,汉有厚恩而诸侯地稍自分析弱小云。始悟诸侯王国所以日削者,由王子侯国之多。……王国之食邑皆入于汉郡,无怪乎封圻日蹙矣。

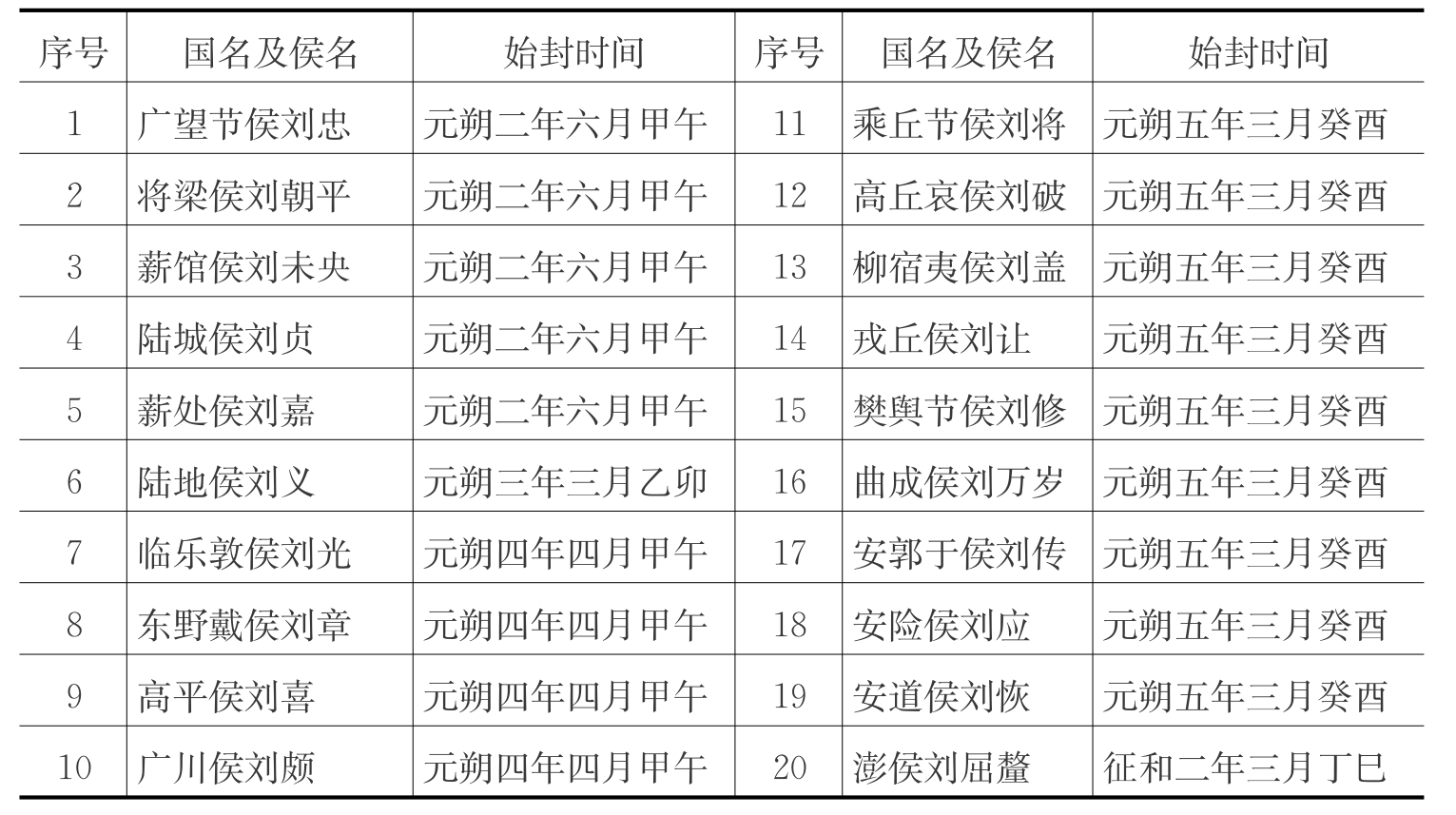

但需要特别指出的是,在“推恩令”颁行之后,“藩国始分”固然是不争的事实,却并非“子弟毕侯矣”。但遗憾的是,对于《汉书・王子侯表序》的这段论述,历代史家均笃信不疑,而且至今仍被视为不易的确论,譬如徐克范曾经断言:“至是始令诸侯各得推私分子弟,恩自下推,上特临定之耳。所以藩国悉分,支庶毕侯,不削而自弱也。”(18)而张维华先生亦称在武帝推恩策实行之后,诸侯王的子弟、亲属“无不得袭土封侯”(19)。但实际上,诸侯王之子未曾封侯者中屡见不鲜。譬如据《汉书》记载,中山靖王刘胜“为人乐酒好内,有子百二十余人”(20),若依班固所云,这120余个王子皆应受封为侯,但事实上,据《汉书・王子侯表上》统计,其诸子为侯者不过20人(详参表7-4),尚不及其总数的六分之一。由此可知,在“推恩令”颁布实施之后,王子其实没有、事实上也不可能悉数袭土受封,因为毕竟诸侯王国的封域有限。尽管如此,武帝颁行“推恩令”的目的业已达成。

表7-4 武帝朝中山靖王刘胜诸子所封侯国表

二、重申“左官律”、“附益法”

如前所述,“左官律”、“附益法”其实早在平定七国之乱后不久就已颁布实施,武帝不过是加以重申而已。在元狩元年(前122)十一月镇压淮南王、衡山王叛乱的过程中,不但“党与死者数万人”,(21)因此受牵连的列侯、官僚也不乏其人,譬如平棘薛穰,“坐受淮南赂称臣,在赦前,免”。(22)又如有利侯刘钉,“坐遗淮南王书称臣弃世。”(23)武帝对于此事处理之严厉,由《汉书・灌夫传》的下段记载即可窥见一斑:

始(淮南王刘)安入朝时,(田)蚡为太尉,迎安霸上,谓安曰:“上未有太子,大王最贤,高祖孙,即(公)[宫]车晏驾,非大王立,尚谁立哉?”淮南王大喜,厚遗金钱财物。上自(窦)婴、(灌)夫事时不直蚡,特为太后故。及闻淮南事,上曰:“使武安侯在者,族矣。”

在官僚制度下,各级官吏都握有一定权力,他们通过联谊、联亲等方式结党营私、朋比为奸,形成了势力大小不等的利益集团,这就造成了对皇权政治的潜在威胁,特别是朝廷官吏交通诸侯王威胁最大。这些具有相当独立的政治经济力量互相结党,将会造成“支大于干,胫大于股,不折必披”(24)的局面,对中央政权产生威胁,而这种威胁的程度比单纯的诸侯王国的割据、谋反更具危害性,它腐蚀着专制政治的肌体,使皇权统治存在很大的隐患。对此,尽管景帝在平定七国之乱后采取了一系列措施加以防范,将王国的治国权和治民权收归中央派遣的内史等二千石官吏,但实际上其收效并不甚大,尤其是胶西于王刘端、赵敬肃王刘彭祖,为了掌握王国大权,对朝廷派来的二千石官吏阴谋陷害,部分二千石官吏为免遭其毒手,被迫臣服,(25)从而使得中央对王国的控制措施至少在赵、胶西两国成为一纸空文。

养士之风自春秋、战国以来即极为盛行,时至西汉,此风犹存,诸侯王亦多招致游士,譬如高帝时,楚王韩信就曾以范阳人蒯通为谋主;文帝时,淮南厉王刘长也曾“收聚汉诸侯人及有罪亡者”,其中一部分即属于游士,如大夫但、士伍开章等;(26)景帝时,梁孝王刘武“招延四方豪桀,自山东游士莫不至”,齐人羊胜、公孙诡、邹阳之流,即其代表;(27)武帝时,淮南王刘安、衡山王刘赐也多招致宾客,譬如刘安府中就有“宾客方术之士数千人”。(28)

诸侯和游士是一种“基于折节企慕与知恩感遇的主从关系缔结,似乎比君臣之间通过国家官僚机制所确认的契约关系,还更具效验和凝聚力。由汉廷委任的相及其他王国高级官员,自不免以对中央政权和皇帝的利益负责为原则,所以诸侯王往往以所招揽的士人为腹心,使之参议政要,与闻机密;反过来,士既得以被引为主上的亲信,自然也就回报以这种角色所要求的忠诚,为之谋划、奔走”,“士人原是依凭于诸侯的浮游资源,他们对大一统的中央集权政治既乏兴趣,也不期盼”(29),而只对主子负责。故此,蒯通在楚汉交期间多次劝说韩信叛汉,与楚、汉鼎足而三(30);梁孝王刘武谋为皇储,因爰盎等汉廷诸大臣“有所关说于景帝”而未能如愿,怨恨之余,“乃与羊胜、公孙诡之属阴使人刺杀袁盎及他议臣十余人”。(31)当吴王刘濞起兵造反之时,其诸宾客皆为“将、校尉、行间候、司马”,为之驱弛(32);淮南王刘安阴结宾客,欲为叛逆,“其群臣宾客,江淮间多轻薄,以厉王迁死感激安”(33)。这些附会于诸侯王的士人,是诸侯王国之所以成为不安定因素的重要原因,故而为皇权所嫉恨。随着诸侯王国势力的不断遭裁抑,一部分士人开始由地方而中央,由诸侯而天子以谋求晋身、用武之地,枚乘、司马相如、主父偃,即其典型代表。不过,由于汉朝选官制度至武帝时仍以任子、赀选为主,武帝虽设察举、孝廉等科选拔人才,又通过扩大郎官系统将一部分士人拢为己用,但这仍然只能解决一小部分士人的前途,大部分士人仍在地方寻求自己的发展空间,其中颇有为诸侯王所用者,他们的政治前途与诸侯王的发展联系在一起,极易形成对抗汉廷的政治势力。

除游士外,地方上的另一大势力就是豪杰,其中包括地方豪强地主、商人和游侠等。豪强地主、商人构成地方经济的主导势力,而游侠轻财仗义,施恩于一方,他们不忠于任何凌驾于自己之上的外来权威,是游离于皇权政治之外而独立存在的异己势力。一般来说,豪强地主、商人、游侠之间的关系密不可分,譬如武帝时,南阳穰县人宁成“贳貣陂田千余顷,假贫民,役使数千家”,“致产数千万,为任侠,持吏长短,出从数十骑。其使民,威重于郡守”(34)。又如颍阴人灌夫,“喜任侠,已然诺。诸所与交通,无非豪桀大猾。家累数千万,食客日数十百人。陂池田园,宗族宾客为权利,横颍川。颍川儿歌之曰:‘颍水轻,灌氏宁;颍水浊,灌氏族’”。(35)富商大贾与游侠也常相往来,其意在于借重游侠势力展开商业活动,特别是当他们要行违法之事、谋取暴利时,游侠显然要比守、相之类的地方官员更管用。

豪强地主、富商大贾与游侠这三种力量的结合,形成了足以与地方政府相抗衡的政治、经济势力,当他们与王国分裂势力相勾结之后,就对中央集权形成了极大的威胁。譬如在吴楚七国作乱时,寄身于吴王刘濞门下的闾巷之侠周丘,向吴王求得一汉节,深夜驰马赶回家乡下邳,一夜之间就为吴王募得士卒三万人,“遂将其兵北略城邑”;(36)又如楚人伍被,当淮南王刘安意欲造反时,献计曰:“当今诸侯无异心,百姓无怨气。朔方之郡土地广美,民徙者不足以实其地。可为丞相、御史请书,徙郡国豪桀及耐罪以上,以赦令除,家产五十万以上者,皆徙其家属朔方之郡,益发甲卒,急其会日。又伪为左右都司空上林中都官诏狱书,逮诸侯太子及幸臣。如此,则民怨,诸侯惧,即使辩士随而说之,党可以徼幸。”(37)伍被此一建议的核心思想,就是要淮南王刘安通过采取各种手段,激起“郡国豪桀”对汉廷的愤恨,使之为我所用。事实表明刘安确实采纳了伍被的上述建议,因而在汉廷穷治淮南王谋反事件时,有大量地方豪杰被杀。

有鉴于此,武帝在穷治淮南、衡山狱案之后,重申了“左官律”和“附益法”,以期从人事、经济两端进一步削弱诸侯王国的实力,此则《汉书・诸侯王表序》言之甚明:“武有衡山、淮南之谋,作左官之律,设附益之法,诸侯惟得衣食税租,不与政事。”这其中,“左官律”明文规定出仕为诸侯官属者,其地位低于汉廷同级官吏。至于“附益法”,仍是对王国官吏任免权的限制,既以此迫使朝廷官员断绝与诸侯王国的联系,又使关东豪杰、士人转而与汉廷合作。“附益法”不但在政治上对诸侯王加以限制,而且割断了地方豪杰与诸侯王国之间的联系,使诸侯王国失去了赖以生存的经济基础。“左官律”、“附益法”实施的根本目的,就是要割裂诸侯王国与社会势力之间的联系,使散布在基层社会的政治、经济势力无法在诸侯王国获得用武之地,从而使得诸侯王失去了因分封而存在的独立性。

三、按“酎金律”夺爵

文帝在位年间,汉法中就设有“酎金律”。此所谓“酎”、“酎金”,《汉书・景帝纪》注引张晏曰:“正月旦作酒,八月成,名曰酎。酎之言纯也。至武帝时,因八月尝酎会诸侯庙中,出金助祭,所谓酎金也。”所谓“酎金律”,《史记集解》卷30引“如淳曰”云:“《汉仪注》王子为侯,侯岁以户口酎黄金于汉庙,皇帝临受献金以助祭。大祠日饮酎,饮酎受金。金少不如斤两,色恶,王削县,侯免国。”(38)

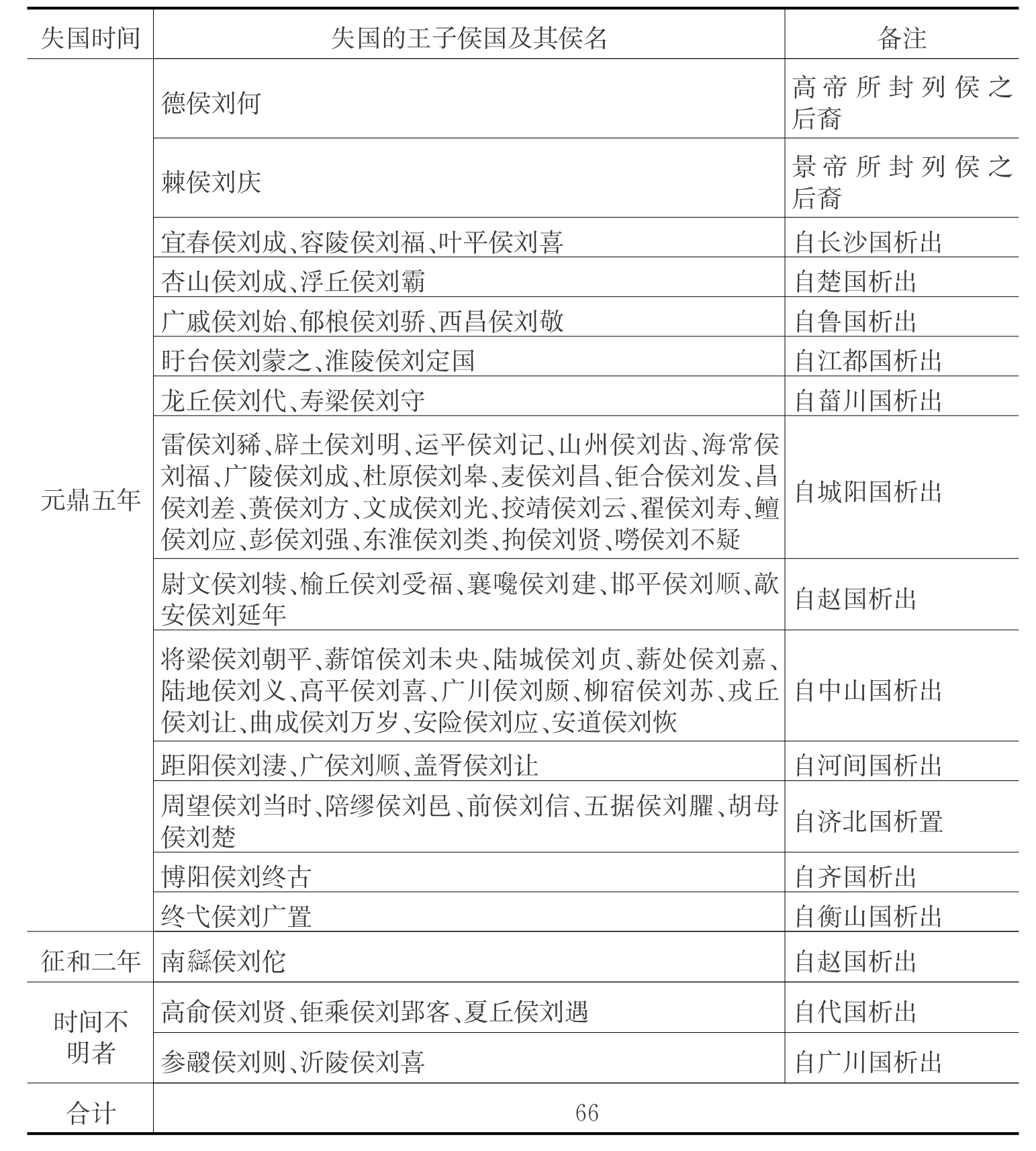

表7-5 武帝时期坐酎金失国的王子侯国

武帝时期,虽然通过颁布实施“推恩令”分割、弱化了诸侯王国的实力,但众多的王子侯国及列侯侯国的存在,对汉廷来说仍是地方的不安定因素,特别是在经济上,全国成百的侯国终究要分去国家和皇帝的很大一部分收入,从而严重地影响到国家财政的收入和支出。为此,武帝以“酎金律”对侯国进行夺爵。史称元鼎五年(前112)九月,“列侯坐献黄金酎祭宗庙不如法夺爵者百六人”。(39)兹据《汉书・王子侯表上》统计,元鼎五年因“黄金酎祭宗庙不如法”而被夺爵者60人,其中包括高帝、景帝所封列侯之后裔各一。又征和二年(前91)一人,时间不明者5人,合计66人(详参表7-5)。又据《汉书・王子侯表上》记载,武帝时期,诸侯王诸子受封为侯者前后共计178人,坐酎金免者64人,约占王子侯国总数的36%;此外,因为“有罪”而除国者29人,由于无后或其他缘故而失国者20人,时至武帝末年,其所封王子侯仅余65人。有见于此,元代史家马端临就此论曰:

按汉之所谓封建,本非有公天下之心。故其予之甚艰,而夺之每亟。至孝武之时,侯者虽众,率是不旋踵而褫爵夺地。方其外事四夷,则上遵高帝非功不侯之制,于是以有功侯者七十五人。然终帝之世,失侯者已六十八人,其能保者七人而已。及其外削诸侯,则采贾谊各受其祖之分地之说,于是以王子侯者一百七十五人。然终帝之世,失侯者已一百一十三人,其能保者五十七人而已。外戚恩泽侯者九人,然终帝之世失侯者已六人,其能保者三人而已。功臣外戚恩泽之失侯也,诿曰予夺自我;王子之失侯,则是姑假推恩之名以析之,而苛立黜爵之罚以夺之。……禁网既苛,动辄得咎,而坐宗庙酎金失侯者尤众。……盖当时国计不给,方事诛求,虽庶人之多赀者,亦必立告缗之酷法以取之,宜其不容列侯坐享封君之富也。(40)

武帝此举固然太过苛刻,但从维护、强化中央集权的这个角度来看,却也无可厚非。武帝既通过颁行“推恩令”缩减了诸侯王国的封域,至此又通过实施“酎金律”严惩王子侯乃至取消其爵位、封国。于是,“不仅诸王国节衰,即封侯者亦几尽。故曰讫于孝武后元之年,靡有孑遗也。然则封建余波,盖至是始平,汉廷之集权中央,亦至是始定也”(41)。

四、实行盐铁官营,剥夺诸侯王的财政权

盐铁生产是西汉的重要产业,直接关系到国计民生。盐是生活的必需品,对于它的重要性世人早有深刻认识,譬如《管子》云:“十口之家,十人食盐;百口之家,百人食盐。”(42)至于铁器,不但是制作各类生活器具、生产工具的主要材料,同时也是制造兵器的必备原料,故此,《盐铁论》既称:“铁器者,农夫之死生也。死生用则仇雠灭,仇雠灭则田野辟,田野辟则五榖熟而宝路开,宝路开则百姓澹而民用给,民用给则国富。”(43)又云:“铁器兵刃,天下之大用也。”(44)因此,盐铁有着广泛的销路和广阔的市场。

煮盐近海,铸铁在山。汉初,尽管在法律和观念上,山海所出尽属少府,用作天子私奉养,但实际上,假如铁矿、产盐地在王侯封域之内,则国家并不予以直接经营,而是仅仅通过征收租税的方式实现对山海湖泽的所有权,当时租税所入漕运给天子仓府者,每年不过数十石。诚如《盐铁论・禁耕第五》所云:“夫权利之处,必在深山穷泽之中,非豪民不能通其利。”蜀卓氏、程郑、宛孔氏之所以能够发家致富,莫不得益于煮盐铸铁。(45)由于汉廷并不统制盐铁业,故而当时王侯颇有经营盐铁之业者,刘濞的吴国正是通过经营盐铁业而富强(46),进而凭借其经济实力与汉廷相对抗;七国之乱的爆发,在很大程度上是因为吴楚七国都比较富庶,而其富庶的根源,正在于经营盐铁业。

不过,时至武帝朝,随着专制主义中央集权的强化,汉廷开始插手盐铁业。元狩四年(前119)冬,武帝起用“齐之大煮盐”东郭咸阳、“南阳大冶”孔仅为“大农丞,领盐铁事”,侍中桑弘羊“以计算用事”,筹备盐铁官营。(47)桑弘羊强调指出,山海之利必须由君主统制、垄断:“今夫越之具区,楚之云梦,宋之钜野,齐之孟诸,有国之富而伯王之资也。人主统而一之则强,不禁则亡。”(48)山海、天地出产的自然资源的税收,原本由掌管天子私人财政的少府管理,在实行盐铁官营后则转归掌握国家财政的大农管理。此正如罗义俊先生所论:“专制主义不断强化的历史进程和逻辑必然会出现新的盐铁政策和制度,财政危机不过是加速它的出现,桑弘羊的主张则是适应了这个历史必然性。”(49)

元狩五年(前118),孔仅、东郭咸阳就盐铁官营事宜,提出了一揽子的具体操作办法:

山海,天地之藏也,皆宜属少府,陛下不私,以属大农佐赋。愿募民自给费,因官器作煮盐,官与牢盆。浮食奇民,欲擅管山海之货,以致富羡,役利细民。其沮事之议,不可胜听。敢私铸铁器煮盐者,釱左趾,没入其器物。郡不出铁者,置小铁官,便属在所县。(50)

其要点,一是禁止私人经营盐铁业,并对违反禁令者同时处以严厉的刑罚和经济惩罚;二是政府在产盐铁的山海川泽设置盐官、铁官以统管其事,其“郡不出铁者”,则“置小铁官,便属在所县”。于是,武帝尽从其议,并“使孔仅、东郭咸阳乘传举行天下盐铁,作官府,除故盐铁家富者为吏”。(51)时至元封元年(前110),又拜桑弘羊为治粟都尉,领大农,主管天下盐铁事务,(52)进一步推行盐铁官营化。

武帝通过推行盐铁官营,一方面大大缓解了因穷兵黩武而导致的严重的财政危机,另一方面也有效地抑止了兼并之风,进而打击了分裂割据势力。对于盐铁官营的积极作用,《盐铁论》卷2颇有论及:

异时盐铁未笼,布衣有朐邴,人君有吴王,皆盐铁初议也。吴王专山泽之饶,薄赋其民,赈澹穷小,以成私威,私威积而逆节之心作。(《禁耕第五》)……今意总一盐铁,非独为利入也,将以建本抑末,离朋党,禁淫侈,绝并兼之路也。(《复古第六》)

这就从盐铁官营前后的不同形势论证了其积极意义。也就是说,盐铁官营不但有助于推动农业的发展、抑制兼并、禁绝“淫侈”,而且有助于削弱诸侯王国的经济基础,使之无法与中央相抗衡,更无从发动叛乱。事实上,在推行盐铁官营之后,汉廷确实增强了对地方的控制,与此同时,诸侯王国随着经济实力的大为削弱而从此一蹶不振了。

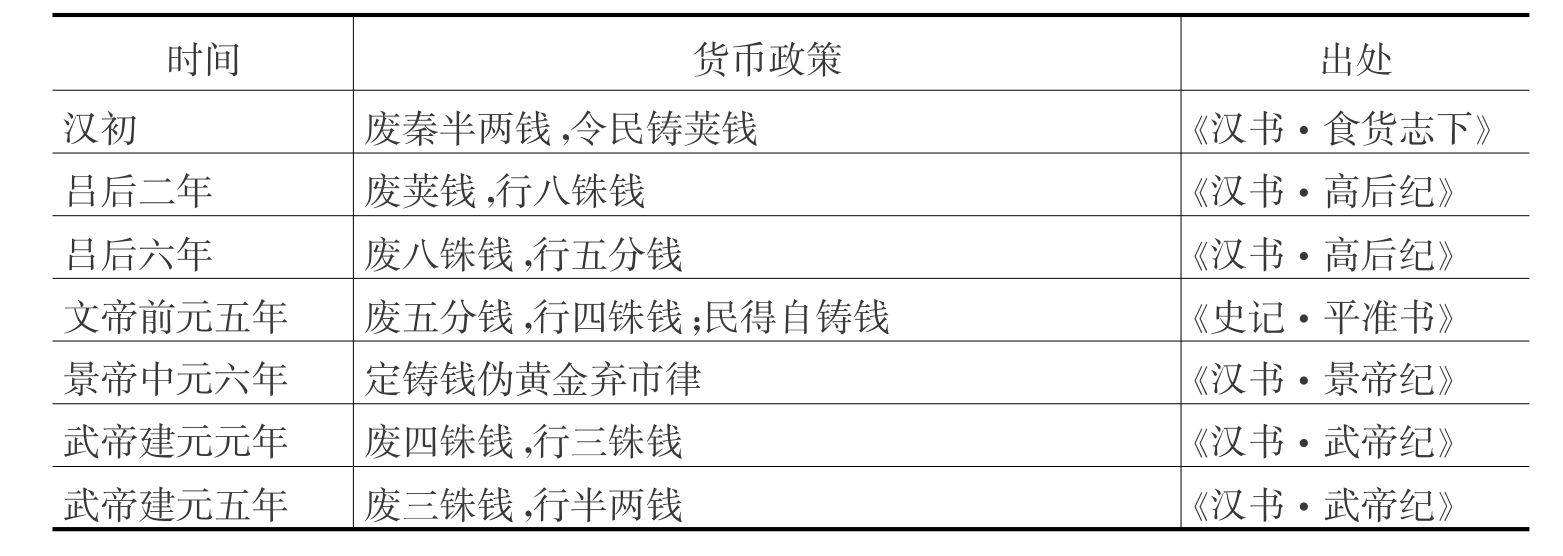

五、统一币制,控制货币铸造及发行权(https://www.xing528.com)

秦始皇在兼并六国之后,统一了全国的币制,将之分为二等,规定“黄金以溢为名,上币;铜钱质如周钱,文曰‘半两’,重如其文”。时至汉朝立国之初,高帝“以为秦钱重难用,更令民铸荚钱”。然而,一则由于“荚钱”价、值不相吻合,二则因为国家开放铸币权,民间可以自由铸币,故“不轨逐利之民”趁机滥铸钱币,并利用所掌控的量多质劣的钱币“以稽市物,痛腾跃”。时值大乱之后,物资本就异常匮乏,又因为富商大贾的左右市场而雪上加霜,于是物价暴涨,以致“米至石万钱,马至匹百金”。(53)有鉴于此,吕后二年(前186),汉廷下令改“行八铢钱”(54),文曰“半两”,虽然钱币增重,但较诸其文仍相差四铢(55)。至吕后六年(前182),汉廷为了增加财政收入,特地减轻钱币重量而发行“五分钱”。所谓“五分”,即十二铢的五分之一,重二点四铢。因为此钱价、值不符,故而在当时也被称为“荚钱”(56)。

大约在高祖末年和吕后期间,已禁止私人铸钱,但因为中央政府和郡国铸币质量太差,无力禁止私人盗铸。(57)也因此,时至文帝初年,“荚钱益多,轻”(58),民间盗铸且甚。针对这种情况,文帝于前元五年(前175)实行币制改革,一方面略微提高钱币的重量,“更铸四铢钱,其文为‘半两’”,另一方面鉴于私铸无法禁止,干脆“除盗铸钱令,使民放铸”。(59)这就为诸侯王国和富商大贾广事聚敛大开了方便之门,并因此更为富庶,譬如吴王刘濞,“即山铸钱,富埒天子”;又如上大夫邓通,亦“以铸钱财过王者”。(60)也唯其如此,贾谊上书指出私人铸钱的诸多祸害,建议文帝收回铸币权、禁止私人铸钱。(61)考贾谊反对“令民纵得自铸钱”,(62)的理由是:第一,不能禁伪造;第二,钱币无法统一;第三,钱币发行量过多。应该说,贾谊的建议是正确的,(63)但遗憾的是,文帝并未采纳。

景帝即位之初,“人有告(邓)通盗出徼外铸钱,下吏验问,颇有,遂竟案”,抄没其家产;(64)至前元三年(前154),又平定了以吴王刘濞为首的七国之乱。这两事,虽然在客观上打击了诸侯王和官僚的铸钱势力,可是汉廷仍未收回铸币权。直到景帝中元六年(前144)十二月,这才“定铸钱伪黄金弃市律”,(65)宣布伪造黄金、私人铸币为非法。不过,景帝的这个禁令几乎不可能行之有效,一则因为当时铸币价、值不符,盗铸仍然有利可图,因而即便是“弃市之罪”,亦“不足以禁矣”(66);二则因为铸币权尚未一元化,郡国在其境内仍拥有开矿铸钱之权,遂予盗铸伪造者以可乘之机。故此,至武帝登基之时,币制紊乱如故,民间私铸钱币之风依然盛行。

有鉴于此,武帝建元元年(前140),汉廷废除了文重不符的四铢钱,代之以“重如其文”的三铢钱○10。然而,由于汉廷又以铸造轻币作为增加财政收入的手段,因而三铢钱在通行仅三年之后,就在建元五年(前136)

○10《汉书》卷6《武帝纪》及注引“师古曰”,第156页。春被废,取而代之的则是实重四铢的半两钱(67)。于是,一方面私人大量盗铸伪造,另一方面汉廷又滥铸轻钱,因而出现了由铸币供大于求而导致的一系列经济和社会问题,如《史记・平准书》云:“从建元以来,用少,县官往往即多铜山而铸钱,民亦间盗铸钱,不可胜数。钱益多而轻,物益少而贵。”更为严重的是,富商大贾不但“不佐国家之急”,反而“蹛财役贫”,(68)大搞囤积居奇、投机倒把。

元狩四年(前119),颇为财政危机所困扰的武帝,再次推行货币改革,并为此采取了三项措施,即制作白鹿皮币、发行“白金三品”,以及“令县官销半两钱,更铸三铢钱”(69)。其中第一项显然是针对诸侯的,《汉书・食货志下》载其事曰:

于是天子与公卿议,更造钱币以澹用,而摧浮淫并兼之徒。是时禁苑有白鹿而少府多银锡。……有司言曰:“古者皮币,诸侯以聘享。……”乃以白鹿皮方尺,缘以缋,为皮币,直四十万。王侯宗室朝觐聘享,必以皮币荐璧,然后得行。

造白鹿皮币固然是一种变相的敲诈勒索,然则其用意,又不仅仅是用极低的代价从王侯手中夺取大量的钱财,更主要的,即如谢天佑先生所论,乃在于“打击诸侯王”(70)。

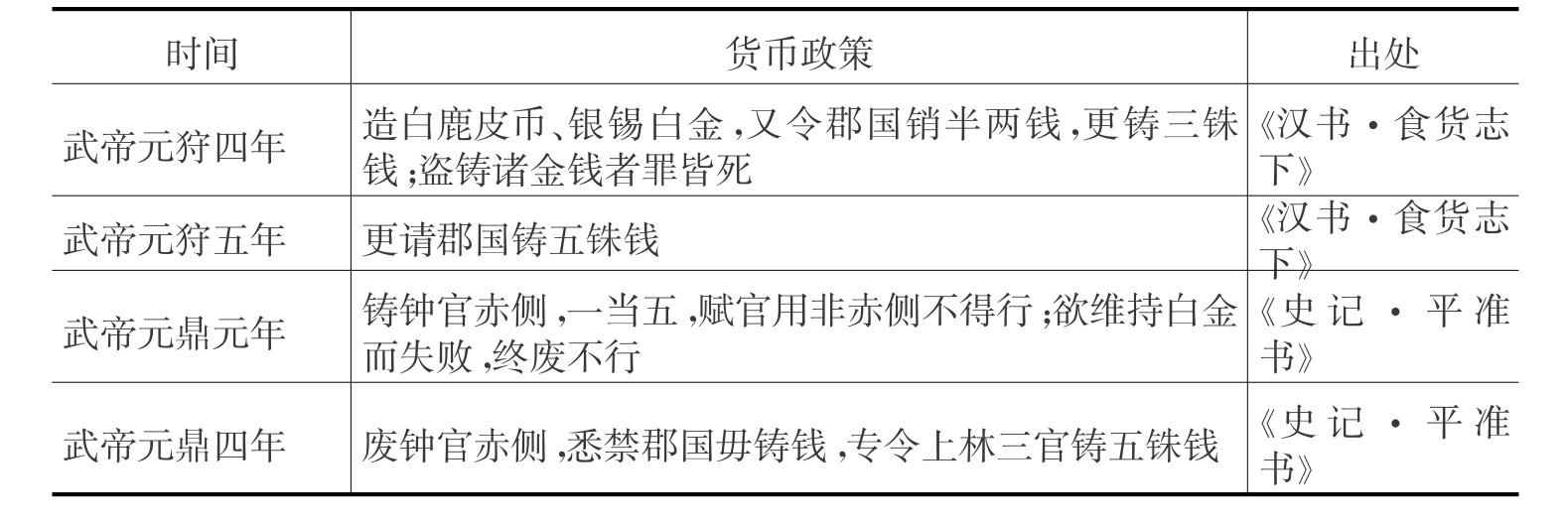

表7-6 汉初至武帝朝之货币政策一览表

续表

在元狩五年(前118)和元鼎元年(前116),武帝又先后两次推行了币制改革,但都未能彻底解决财政危机,也不曾触动诸侯王国的根本利益,故而在元鼎四年(前113)进行了第六次也是其生前的最后一次币制改革,《史记・平准书》载其事曰:“其后二岁,赤侧钱贱,民巧法用之,不便,又废。于是悉禁郡国无铸钱,专令上林三官铸。钱既多,而令天下非三官钱不得行,诸郡国所前铸钱皆废销之,输其铜三官。而民之铸钱益少,计其费不能相当,唯真工大奸乃盗为之。”这次改革的主要内容,是把铸币权收归中央,同时由汉廷垄断铸币的原料———铜。至此,不但铸币权得以一元化,而且由于汉廷新铸钱币非常重视质量,使得私铸货币已经无利可图,因此,既终结了九十多年以来的货币混乱局面,也斩断了诸侯王国的主要财源,进而为王国问题的最终解决奠定了扎实的经济基础。

六、建立刺史制度,加强对诸侯王国的监察

对于西汉刺史制度的形成过程及其原因,《通典》卷32《职官典十四・州郡上》“州牧刺史”条载之甚详,其词云:

秦置监察御史。汉兴省之。至惠帝三年,又遣御史监三辅郡,察词讼,所察之事凡九条,监者二岁更之。常以十月奏事,十二月还监。其后诸州复置监察御史。文帝十三年,以御史不奉法,下失其职,乃遣丞相史出刺并督监察御史。武帝元封元年,御史止不复监。至五年,乃置部刺史,掌奉诏六条察州,凡十二州焉。

在此,杜佑点明了西汉刺史制度是对秦代御史监察制、汉初丞相史刺州制的继承,这个结论显然是正确的。但是,仍有几点需要明确。第一,“秦置监察御史”是在秦始皇兼并六国之后,其目的是为了加强对郡县地方官员的监督,其机构隶属于御史大夫;第二,西汉初年,所以省罢之,其因就在于当时推行郡国并行制,由中央直接统辖的郡不但只有区区十五个,而且地位并不重要,因而不再专门设置固定的监御史监郡制,而由丞相临时派人到各地巡察,对此,《汉书》的相关记载显然要比《通典》更详细:“监御史,秦官,掌监郡。汉省,丞相遣史分刺州,不常置。”(71)第三,汉廷之所以在惠帝三年恢复御史监郡制,是因为当时三辅地方豪强和官吏多有违法之事,也因此,其实施范围仅限于三辅地区,并主要用于监察官吏,此则《玉海》卷65《诏令・律令・汉九条》引《唐六典》明确记载:“惠帝三年,相国奏御史监三辅不法事:词讼、盗贼、铸伪钱、狱不直、繇赋不平、吏不廉、苛刻、逾侈及弩力十石以上、作非所当服,凡九条。”第四,由于丞相史属临时派遣,且无固定监察区,因而很难起到全面监察的作用,正是为了进一步强化中央集权、加强对郡国官吏的监察控制,于是,刺史制度也就应运而生于武帝元封五年(前106)。

与此同时,从《通典》的上述记载中不难发现:在武帝朝之前,御史或丞相史的监察对象主要是地方郡县官吏,却无权直接约束诸侯王及其王国官吏;而在此后,情况发生了根本性的改变。这种转变的发生,显然是诸侯王国在中央政府的打压下,其军政实力和政治地位不断下降的结果。

如所周知,西汉初年的诸侯王国,不但封域广大,其“大者或五六郡,连城数十”(72),而且享有种种特权,甚至“得自除御史大夫群卿以下众官,如汉朝,汉独为置丞相”(73)。也因此,确有不少诸侯王骄恣不法甚至谋叛。不过,自从文帝开始采取限制诸侯王国势力以来,尤其是在景帝中元五年(前145)诏“令诸侯王不得复治国,天子为置吏,改丞相曰相,省御史大夫、廷尉、少府、宗正、博士官,大夫、谒者、郎诸官长丞皆损其员”(74)之后,王国实力明显呈现出下降的趋势。此后,诸侯王的实际统治权被剥夺,王国官吏的地位也大不如前,此则太史公言之甚明:

高祖时诸侯皆赋,得自除内史以下,汉独为置丞相,黄金印。诸侯自除御史、廷尉正、博士,拟于天子。自吴楚反后,五宗王世,汉为置二千石,去“丞相”曰“相”,银印。诸侯独得食租税,夺之权。其后诸侯贫者或乘牛车也。(75)

时至武帝朝,更是“损其郎中令,秩千石;改太仆曰仆,秩亦千石”。(76)至此,汉廷完全控制了王国官吏的任免权。也唯其如此,需要调整原有的制度,以加强对郡国官吏的监察,遂有刺史制度的问世。

需要说明的是,在武帝朝之前,虽然御史或丞相史无权直接约束诸侯王及其王国官吏,但这并不意味着汉廷放弃了对诸侯王及其官吏的约束。事实上,在西汉初年,中央政府主要通过它所任命的太傅、丞相控制诸侯王,只不过效果不佳而已。其效果之所以不佳,有两个原因。第一,诸侯王与傅、相互相串通勾结,共同违法乱纪,欺瞒甚至对抗中央。譬如爰盎为吴国相时,为保身而日夜饮酒,根本不行督察之责,据说甚至还“多受吴王金钱,专为蔽匿”(77)。第二,太傅、丞相为行监督之责而与诸侯王矛盾尖锐,使傅、相难行督察之责,曾经历任长沙王、梁怀王太傅的贾谊对此有着切身的体验,并因此感慨道:“大国之王幼弱未壮,汉之所置傅相方握其事。数年之后,诸侯之王大抵皆冠,血气方刚,汉之傅相称病而赐罢,彼自丞尉以上偏置私人……此时而欲为治安,虽尧舜不治。”(78)事实上,在武帝朝之前,诸侯王逐杀、诬陷傅相之事时有发生,譬如《汉书・淮南王传》载曰:

当是时,自薄太后及太子诸大臣皆惮厉王。厉王以此归国益恣,不用汉法,出入警跸,称制,自作法令,数上书不逊顺。文帝重自切责之。时帝舅薄昭为将军,尊重,上令昭予厉王书谏数之,曰:“……汉法,二千石缺,辄言汉补,大王逐汉所置,而请自置相、二千石。……”又如《史记・五宗世家》云:“赵王彭祖……为人巧佞卑谄,足恭而心刻深。好法律,持诡辩以中人。……相、二千石欲奉汉法以治,则害于王家。是以每相、二千石至,彭祖衣皂布衣,自行迎,除二千石舍,多设疑事以作动之,得二千石失言,中忌讳,辄书之。二千石欲治者,则以此迫劫;不听,乃上书告,及污以奸利事。彭祖立五十余年,相、二千石无能满二岁,辄以罪去,大者死,小者刑,以故二千石莫敢治。”以太傅、丞相监控诸侯王之效果不佳,这也是汉武帝建立刺史制度的又一重要原因。

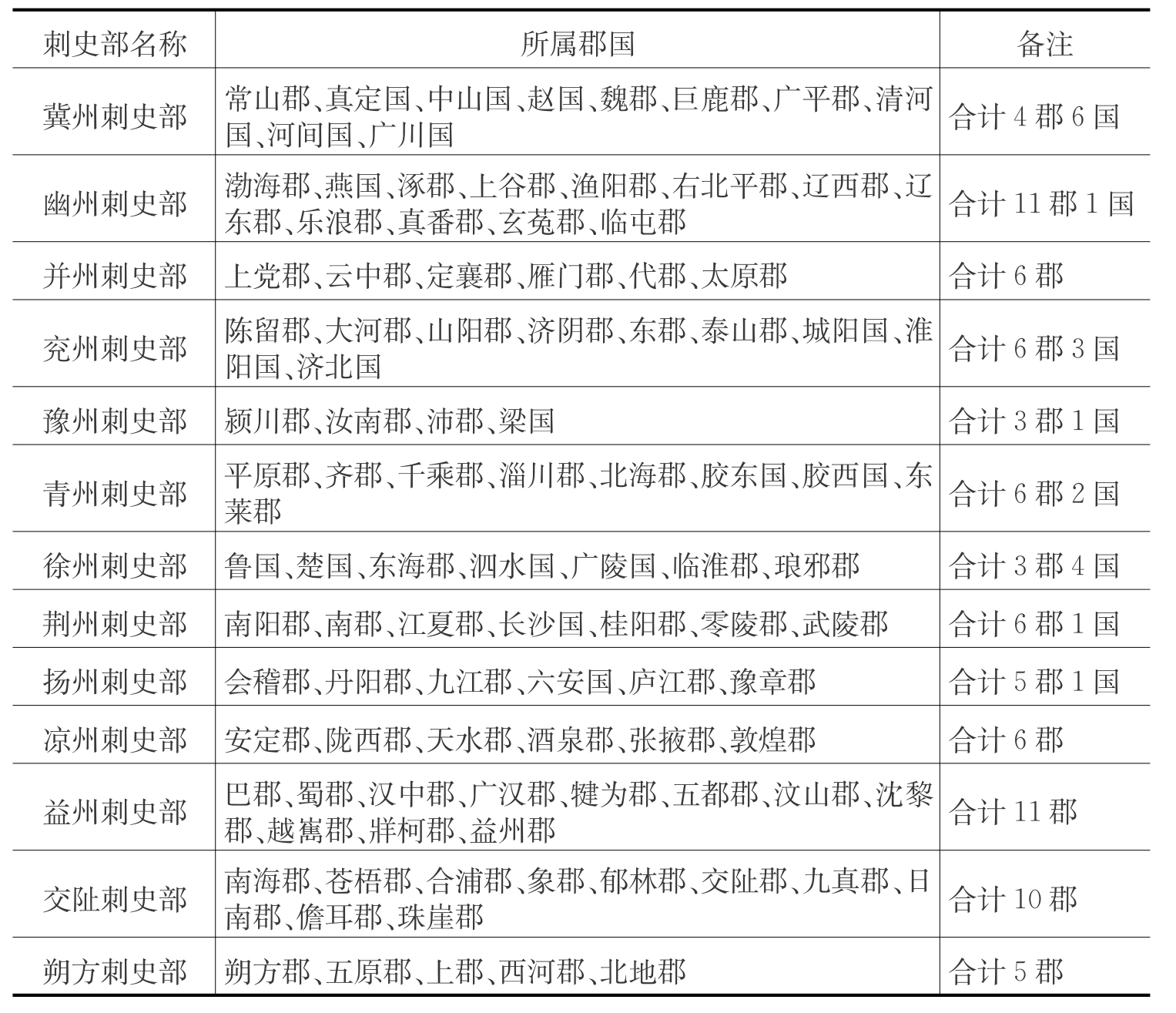

刺史制度创建于武帝元封五年,对此,均无异议,但对于十三州刺史的名称和构成,历来颇有不同的意见。《汉书・地理志上》云:“至武帝攘却胡、越,开地斥境,南置交阯,北置朔方之州(79),兼徐、梁、幽、并夏、周之制,改雍曰凉,改梁曰益,凡十三(郡)[部],置刺史。”《汉书・平当传》颜师古注曰:“武帝初置朔方郡,别令刺史监之,不在十三州之限。”《初学记》卷8引《舆地志》云:“汉有天下……改周雍州曰凉州,复置夏之徐、梁二州,而改梁曰益。北置朔方,南有交阯,别置二刺史,凡十三部。”(80)《太平御览》卷157引应劭《汉官仪》曰:

孝武皇帝南平百越,北攘戎狄,置交址、朔方之州,复徐梁之地,改雍曰梁,改梁曰益,凡十三州。所以交朔独不称州,明示帝王未必相袭,始开北方,遂交南方,为子孙基阯也。

此外,《资治通鉴》卷21《汉纪十三》“武帝元封五年”条云:“上既攘却胡、越,开地斥境,乃置交趾、朔方之州,及冀、幽、并、兖、徐、青、扬、荆、豫、益、凉等州,凡十三部,皆置刺史焉。”近者,顾颉刚、谭其骧等先生虽然对十三州刺史的名称和构成作了详尽的考证,澄清了这一混乱,但他们的研究成果反映的只是西汉末年的情况。在汲取顾、谭等人研究成果的基础上,周振鹤先生作了进一步的考证,考证出武帝元封五年初置十三刺史部时各刺史部所属郡国的详细情况(详参表7-7)。

表7-7 武帝元封五年初置十三刺史部及其所属郡国表

除了设置十三州刺史部之外,对于国都长安附近的不受任何刺史监察的三辅、三河、弘农七郡,武帝于征和四年(前89)设置司隶校尉,使之负责纠察这七个郡。至此,全国一百零八个郡国均处于中央的监察之下,武帝通过建立刺史制度,组织起严密的监察网。

部刺史职权很重,举凡政治、经济、司法、吏治、用人、民事几乎所有领域中的违法乱政现象都在被监察范围之内,除此之外,部刺史尚可直接平案治狱,因其系代表皇帝治狱,故而又称诏狱。《汉书・百官公卿表上》注引《汉官典职仪》,对部刺史所拥有的广泛监察权作了详细的说明:

刺史班宣,周行郡国,省察治状,黜陟能否,断治冤狱,以六条问事,非条所问,即不省。一条,强宗豪右田宅逾制,以强凌弱,以众暴寡。二条,二千石不奉诏书遵承典制,倍公向私,旁诏受利,侵渔百姓,聚敛为奸。三条,二千石不恤疑狱,风厉杀人,怒则任刑,喜则淫赏,烦扰刻暴,剥截黎元,为百姓所疾,山崩石裂,祅祥讹言。四条,二千石选署不平,苟阿所爱,蔽贤宠顽。五条,二千石子弟恃怙荣势,请托所监。六条,二千[石]违公下比,阿附豪强,通行货赂,割损政令也。

这六条中,除第一条系监察地方豪强之外,其余五条均是监察二千石。当时,郡国之中的二千石大吏包括:郡守、郡尉(比二千石),诸侯王国中的太傅、丞相(相)、中尉、内史、郎中令、太仆(81)。据此,可见汉武帝非常重视对王国二千石大吏的监察,以期防止诸侯王与官吏相勾结,同时用以强化中央集权。

六条问事虽是针对二千石大吏,也同样适用于诸侯王。对此,王鸣盛《十七史商榷》、王先谦《汉书补注》均予论及,譬如《十七史商榷》卷14“刺史察藩国”条云:“历考诸传中凡居此官者,大率皆以督察藩国为事,如《高五王传》青州制吏奏菑川王终古罪,《文三王传》冀州刺吏林奏代王年罪,《武五子传》青州刺史隽不疑知齐孝王孙刘泽等反谋,收捕泽以闻。又昌邑哀王之子贺既废.为宣帝所忌,后复徙封豫章为海昏侯,扬州刺史柯奏其罪。……盖自贾谊在文帝时已虑诸侯难制,吴楚反后防禁益严,部刺史总率一州,故以为要务。”此外,范文澜先生亦曾断言:“汉武帝又设刺史官,按六条考察政事,第一条考察豪强,其余五条考察郡守。六条外还有不成文的一条,就是考察国王,有罪状便奏闻,不法的国王因此受到惩罚。”(82)

从王鸣盛对历史事实的罗列中,不难发现:刺史制度虽然创制于武帝元封五年(前106),但它对诸侯王的监察作用,在昭、宣时期(前87—前49)表现得更为显著。譬如《汉书・武五子传》载曰:

(昭帝元康三年三月,诏封故昌邑王贺为海昏侯)数年,扬州刺史柯奏贺与故太守卒史孙万世交通,万世问贺:“前见废时,何不坚守毋出宫,斩大将军,而听人夺玺绶乎?”贺曰:“然。失之。”万世又以贺且王豫章,不久为列侯。贺曰:“且然,非所宜言。”有司案验,请逮捕。制曰:“削户三千。”后薨。又如《汉书・景十三王传》云:“(河间王)元取故广陵厉王、厉王太子及中山怀王故姬廉等以为姬。(宣帝)甘露中,冀州刺史敞奏元,事下廷尉,逮召廉等。元迫胁凡七人,令自杀。有司奏请诛元,有诏削二县,万一千户。”为了确保刺史在行使职权过程中,能够更加有效地监督和打击诸侯王势力,昭、宣时期,汉廷甚至允许刺史在紧急情况下有权收捕诸侯王,并处理相关人员。譬如昭帝始元元年(前86)八月,齐孝王孙刘泽谋反,欲杀青州刺史隽不疑,隽不疑即得以便宜用事,《资治通鉴》卷23《汉纪十五》“昭帝始元元年”条载其事曰:

武帝初崩,赐诸侯王玺书。燕王旦得书不肯哭……及有诏褒赐旦钱三十万,益封万三千户,旦怒曰:“我当为帝,何赐也!”遂与宗室中山哀王子长、齐孝王孙泽等结谋……泽谋归发兵临菑,杀青州刺史隽不疑。……会瓶侯成知泽等谋,以告隽不疑。八月,不疑收捕泽等以闻。天子……迁隽不疑为京兆尹。

又如宣帝时,张敞为冀州刺史,“广川王国群辈不道”,“广川王姬昆弟及王同族宗室刘调等通行为之囊橐,吏逐捕穷窘,踪迹皆入王宫。敞自将郡国吏,车数百两,围守王宫,搜索调等,果得之殿屋重轑中。敞傅吏皆捕格断头,县其头王宫门外。因劾奏广川王。天子不忍致法,削其户”(83)。

为了使刺史既为朝廷效力,又不至于坐大,汉廷制定了一系列政策加以管制。第一,在限制刺史行政级别的同时,赋之以较大的监察权。当时,刺史秩六百石,相当于县令,却有权督察“二千石墨绶”(84),即郡国比六百石以上的长吏,其位虽卑而其权极重。与此同时,为了防止刺史滥用职权,汉廷规定刺史无权独立处置违法的二千石,只有在呈报核实之后方可加以处置,此则《后汉书・朱浮传》有明确记载:“旧制,州牧奏二千石长吏不任位者,事皆先下三公,三公遣掾史案验,然后黜退。”借此,既可防止刺史越权行事,又能防止刺史与二千石相勾结,从而不但使得监察权与行政权相分离,而且使得二者相互制约。也因此,明清之际的顾炎武给予了高度的评价:“夫秩卑而命之尊,官小而权之重,此小大相制,内外相维之意也。”(85)

第二,刺史无固定治所,一般在每年八月巡察州内郡国,岁末返回京师奏事。此则《续汉书・百官志》注引“臣昭曰”略有提及:“孝武之末,始置刺史,监纠非法,不过六条,传车周流,匪有定镇,秩裁数百,威望轻寡,得有察举之勤,未生陵犯之衅。”(86)刺史居无定处,一方面,既防止刺史在地方结党,又避免了刺史与王国官吏相勾结;另一方面,刺史也因此不受诸侯王和守、相的控制,从而能够更好地行使监察职权。

第三,使丞相司直和御史中丞监督刺史,对此,《通典》卷24《职官典六・中丞》载曰:“武帝时,以中丞督司隶,司隶督丞相,丞相督司直,司直督刺史,刺史督二千石下至黑绶。”司隶校尉可监察丞相,丞相督司直,司直督刺史,刺史督二千石,同时司隶校尉又受御史中丞之督察,从而使之相互制约,刺史也因此受到御史中丞和丞相司直的双重监察,皇帝借此即可将全国监察大权集于一身,这就大大强化了中央的集权统治。

第四,鼓励刺史勇于弹劾、严格纠察,对于成绩卓著者,及时加以提拔。对此,时人朱博在上表中就曾提到:刺史若无差错,即可“居部九岁举为守相,其有异材功效著者辄登擢”。正因为“秩卑而赏厚”,故而刺史们“咸劝功乐进”(87)。譬如朱博、翟方进、何武等人,均由此途而得升迁,任职郡守甚至三公。(88)

从总体上来看,刺史制度至少在其确立、实施之初,确实有力地推进了汉皇权的强化。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。