一、夏商周葫芦形陶器

夏、商、周三代是我国由新石器时代末期的原始氏族部落社会发展成奴隶制社会,并由奴隶社会向封建社会发展的社会大变革时期,从公元前22世纪至公元前476年,历时约2000年左右,考古学界称之为中国文明史的开端。这个时期,我国的陶瓷器得到很大的发展。制陶业已成为独立的手工业生产部门,其中烧制砂质陶器和烧制泥质陶器之间又有了进一步分工,为制陶工艺技术的改进与提高提供了有利的条件。这个时期,陶器的质量普遍提高,陶瓷种类可分为灰陶、白陶、印纹硬陶、红陶和原始瓷。生活用具以红陶、灰陶为主,日用陶器中灰陶更为常见,质朴光素,为了适应奴隶主贵族的祭祀和殉葬的需要,还制作了很多非常精美的彩绘陶和白陶。同时为满足普通人的需要还生产了大量的陶明(冥)器。灰陶是夏、商、周三代人们使用数量最多的一种陶器,以砂质灰陶和泥质灰陶为主,此外还有一些棕色陶与黑皮陶。其纹饰以粗细绳纹为主,同时还有美观而华丽的几何图案、镂刻纹,附加堆纹、划纹、弦纹及彩绘纹。器类有做盛器的盆、罐、壶、罍、瓮,做食器的豆、簋、钵,做炊器的鼎、鬲、釜,做饮器的爵、觚、斝等20余种。商代是我国奴隶制社会的发展时期,也是古代陶瓷发展的重要时期,商王朝大约在公元前16世纪建立,历经600多年。商代早期烧制一般灰陶器和白陶器,中期创制出了目前我国已经发现的时代最早的原始瓷器。商代中期的白陶器,在南北方很多文化遗址都有发现,其烧成温度和质量都比商代早期有提高。起源于南方和东南沿海一带的印纹硬陶器也有了很大的发展。商代后期烧制的灰陶器、白陶器、印纹硬陶器和原始青釉瓷器,都比中期有了新的发展和提高。这时期的陶瓷器有深腹盆、折沿深腹罐、鬲、斝、甑、小口直颈瓮、豆、簋、壶、罍和大口樽等。有泥质陶和夹砂陶,胎壁较薄,纹饰以绳纹为主,也有与铜器花纹相同的饕餮纹、云雷纹、夔龙纹、方格纹、人字纹、漩涡纹、曲折纹、连环纹、乳钉纹、蝌蚪纹和火焰纹等。商代葫芦形陶器仍然生产,但新石器时代仿天然葫芦形的彩陶瓶极为罕见,出现了葫芦形双腹的彩陶罐、壶和樽等,开始与其他造型的器物成套组合(图3-1),做容器,带有祭器的性质。此时葫芦形器皿有彩陶、釉陶和灰陶等。纹饰有乳钉纹、斜线、回纹、三角纹、条形纹、菱形纹等,与同期的青铜器纹相似。此时的葫芦形器据已出土的考古资料记载有内蒙古敖汉旗大甸子出土的变形彩绘葫芦形罐、广东大埔县古墓出土的葫芦形陶壶和陶樽器及北京故宫博物院藏的商代葫芦形灰陶壶等。

图3-1

举例如下:

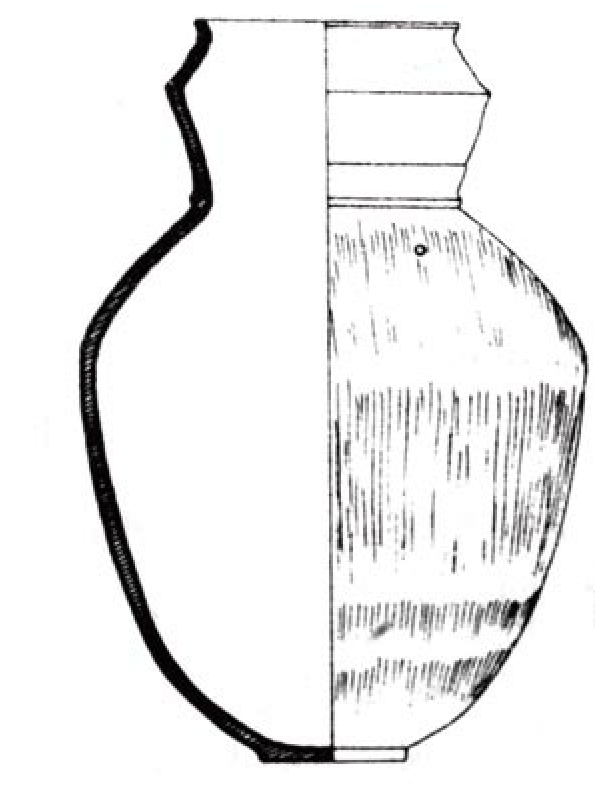

1. 夏家店上层文化彩绘双腹陶罐(图3-2)

图3-2

内蒙古敖汉旗大甸子出土。

通高27.5厘米。

罐圆口,微撇,颈长而下撇,双扁圆腹,束腰,似变形葫芦,假圈足。通体红黄两色彩绘,从上至下,分别饰有乳钉纹、斜线、回纹、三角纹。此罐造型奇特,大气端庄,充满了神秘色彩,其中的回纹后来成为商周青铜器的主要纹样,该罐出土于夏家店上层墓葬,其文化性质属于青铜时代的较早阶段,其社会性质已进入奴隶制社会,应该是当时贵族祭祀的礼器[1]。

2. 商葫芦形陶器

广东大埔县古墓出土。

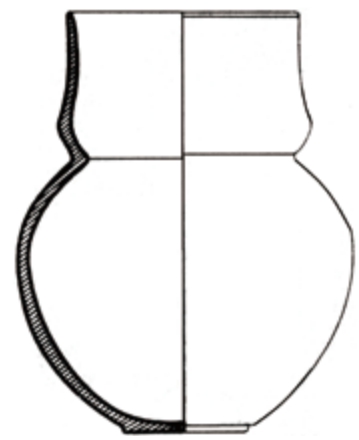

(1)葫芦形陶壶(图3-3)一对。(https://www.xing528.com)

图3-3

高23.2厘米,口径13.2厘米。

高颈,口微敞,颈下部鼓出,束颈,鼓腹,小平底。施酱褐釉。

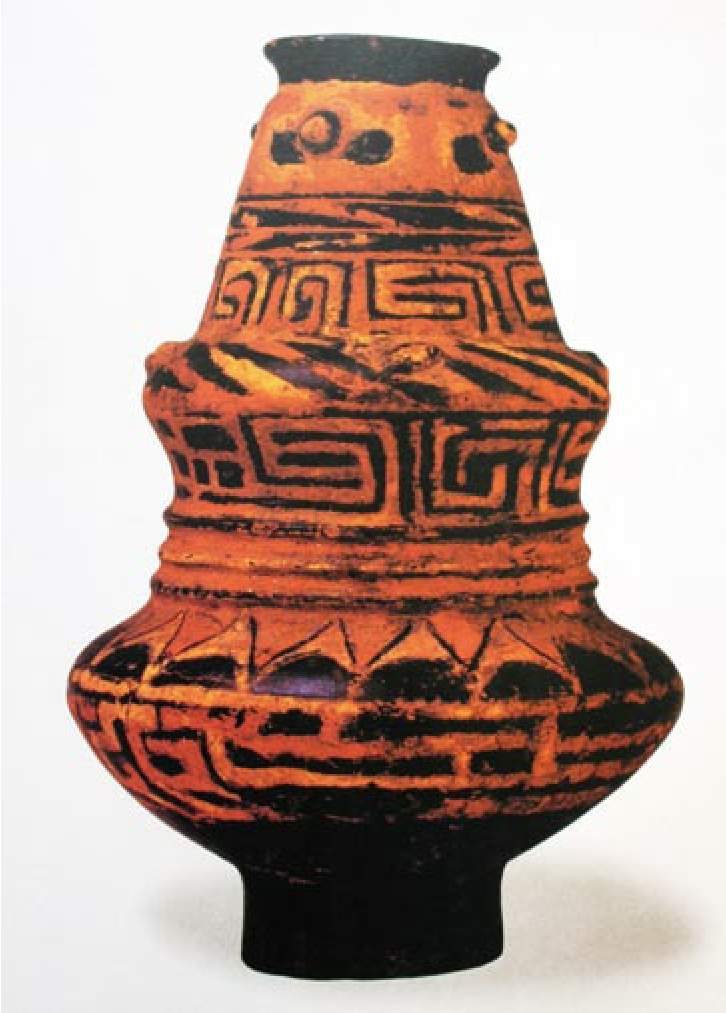

(2)葫芦形樽(图3-4)1件。

图3-4

高41厘米,口径14厘米,足径7.6厘米。

呈葫芦形,灰白陶。尖唇,高颈,颈中鼓出,颈下一周突棱,折肩深腹,小平底。肩、腹部饰条形纹。腹部施带状酱黑釉一周。

以上两件器物与豆、罐组合出现于商人墓葬中,是作为成套的礼器组成部分[2]。

3. 商灰陶葫芦壶

北京故宫博物院收藏。

高20厘米。

伞形盖,圆纽,束腰,圈足,上腹丰满圆鼓,并安双环耳,下腹微长圆,双腹刻菱形带状纹。器物不大,盖口粘连,非实用器,应为随葬明器。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。