一、上海生活风格的多元性

在当时许许多多的游记和文学描写中,我们可以直观地感受到二三十年代上海城市浓郁的都市气氛。在此仅仅举两个例子。1928年美国记者斯诺刚刚来到上海,为我们描绘了一幅如下的上海风景:

上海商业区的街道乍看起来同样也像是一个古怪的马戏场,熙熙攘攘,活跃得令人难以置信。三教九流的人们都在公共场所干着各自的勾当。人们高声喊叫,比手划脚,在车水马龙的街道上穿来穿去。……从喧闹的早晨到凄凉的夜晚,咳嗽声、吐痰声不绝于耳,孩童的便溺在路旁汇流成溪;鸨母在叱骂着;永安游乐场里同时演出十多台戏,传出假嗓子的尖声演唱;附近的旅馆里充斥着身段丰满的少女,她们是被招来供外省来的富商纵欲的;乐队呜呜咽咽地奏着乐曲为满身珠光宝气、身段苗条的中国舞女伴奏;无数的乞丐和他们赤身露体、肮脏的孩子们在苦苦哀求着;迷人的黄浦江上,布满外国军舰,以及杂乱的货驳、帆船,还有千百艘点着灯笼的舢板,在月光映照、严重污染的江面上就像是点点荧火![1]

另一位则是新感觉派小说的代表之一穆时英,在他的一部小说中称上海是“地狱上的天堂”。这是其中的一个场景:

独身者坐在角隅里拿黑咖啡刺激着自家儿的神经。酒味,香水味,英腿蛋的气味,烟味……暗角上站着白衣侍者。椅子是凌乱的,可是整齐的圆桌子的队伍。翡翠坠子拖到肩上,伸着的胳膊。女子的笑脸和男子的衬衫的白领。男子的脸和蓬松的头发。精致的鞋跟,鞋跟,鞋跟,鞋跟,鞋跟。飘荡的袍角,飘荡的裙子,当中是一片光滑的地板。呜呜地冲着人家嚷,那只saxophone伸长了脖子,张着大嘴。蔚蓝的黄昏笼罩着全场。

推开了玻璃门,这纤弱的幻景就打破了。跑了扶梯,两溜黄去。脚踏车挤在电车的旁边瞧着也可怜。坐在黄包车上的水兵挤箍着醉眼,瞧准了拉车的屁股踹了一脚便哈哈地笑了。红的交通灯,绿的交通灯,交通灯的柱子和印度巡捕一同地垂直在地上。交通灯一闪,便涌着人的潮,车的潮。这许多人,全象没了脑袋的苍蝇似的!一个fashion model穿了她铺子里的衣服来冒充贵妇人。电梯用十五秒钟一次的速度,把人货物似地抛到屋顶花园去。女秘书站在绸锻铺的橱窗外面瞧着全丝面的法国crepe,想起了经理的刮得刀痕苍然的嘴上的笑劲儿。主义者和党人挟了一大包传单踱过去,心里想,如果给抓住了便在这里演说一番。蓝眼珠的姑娘穿了窄裙,黑眼珠的姑娘穿了长旗袍儿,腿股间有相同的媚态。[2]

在我们温习当年关于上海的各种记录文本的时候,这类描写实在太多太多,数不胜数。从这类描写中,我们可以感受到“东方巴黎”、“冒险家的乐园”的巨大魅力,也感受到了城市生活的巨大多样性。

雅各布斯在《美国大城市的生与死》中曾经强调,城市生活的多样性是城市健康生存的必要条件。[3]对于近代上海城市的生活风格来说,多元是最为重要的一个特征。

1.社会生活的多元性

从社会生活的内容来进行分析,上海生活风格的多元特征,主要体现在人口构成、生活空间、物质生活、精神生活等几个方面。

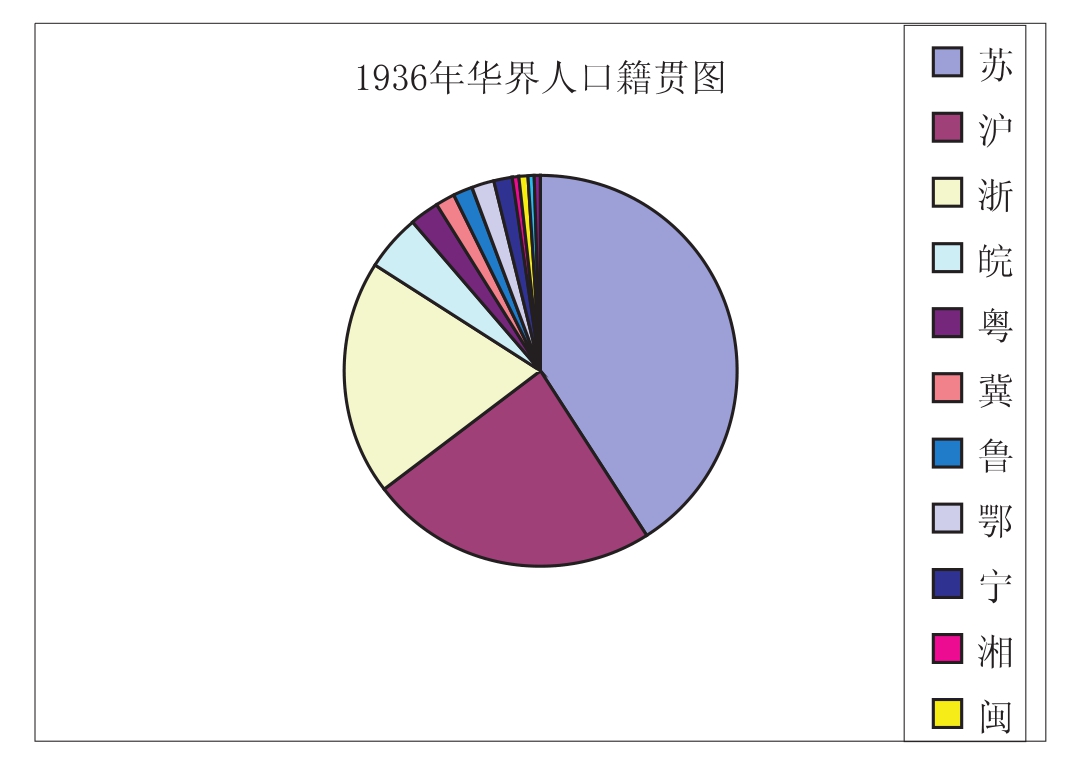

首先,旧上海社会生活的多元性,体现在人口构成上的多元。自从开埠以来,上海的人口构成一是多元化的,主要以内地移民为主,也包含了大量的国际侨民。据统计,1885年到1935年间,公共租界非沪籍人口所占比重始终在78%-85%之间徘徊,平均为82%;而华界1926-1936年非沪籍人口所占比例则在72%-76%之间波动,平均占74.2%。两者平均则沪籍和非沪籍人口之比为21.9%和78.1%。[4]同时,这些内地移民来源地非常丰富,1936年上海华界2145317的总人口中,其中江苏籍867947人,上海籍514486人;浙江籍412052人,安徽籍94744人,广东籍55255人,河北33723人;山东35054人;湖北籍34532人;南京籍33407人;湖南籍15719人;福建籍13351人;江西籍10864人;北平籍7123人。四川籍2764人。[5]内地移民来源地的丰富性也带来了种种不同的生活风格。

图1 1936年华界人口籍贯分布图

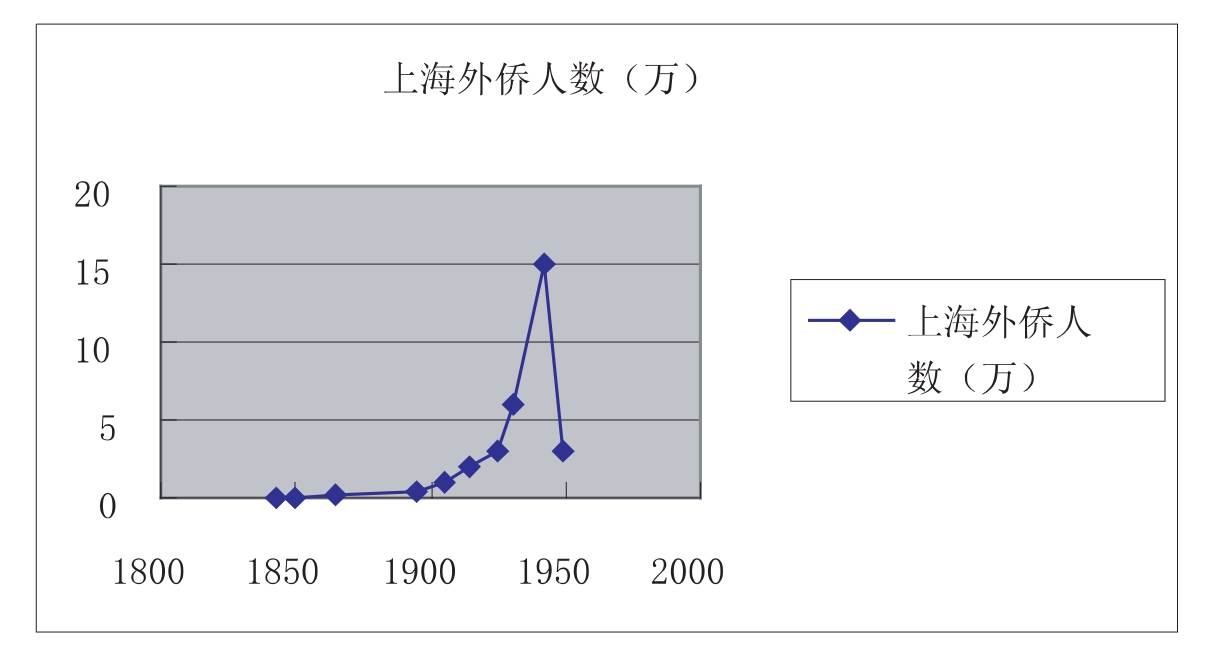

从1843年开埠以来,上海的国际移民就呈逐渐增加的趋势。英租界(1845)、美租界(1848)、法租界(1849)也相继开辟,随后英美租界合并(1863),外国人来沪渐多,居留时间也长了起来。1843年登记在案的外国人有26人,1844年50人,1846年超过200人。1895年超过5000人。1899年英美租界改称公共租界,以后上海外国人数增加迅速,差不多每十年增加1万,1905年超过1万,1915年超过2万,1925年超过3万。1931年超过6万,1942年达到高峰,为150931人。二战以后,大批日侨、西方侨民回国,上海外侨数量锐减,到1949年还有不到3万人。[6]

图2 上海外侨人数变化情况

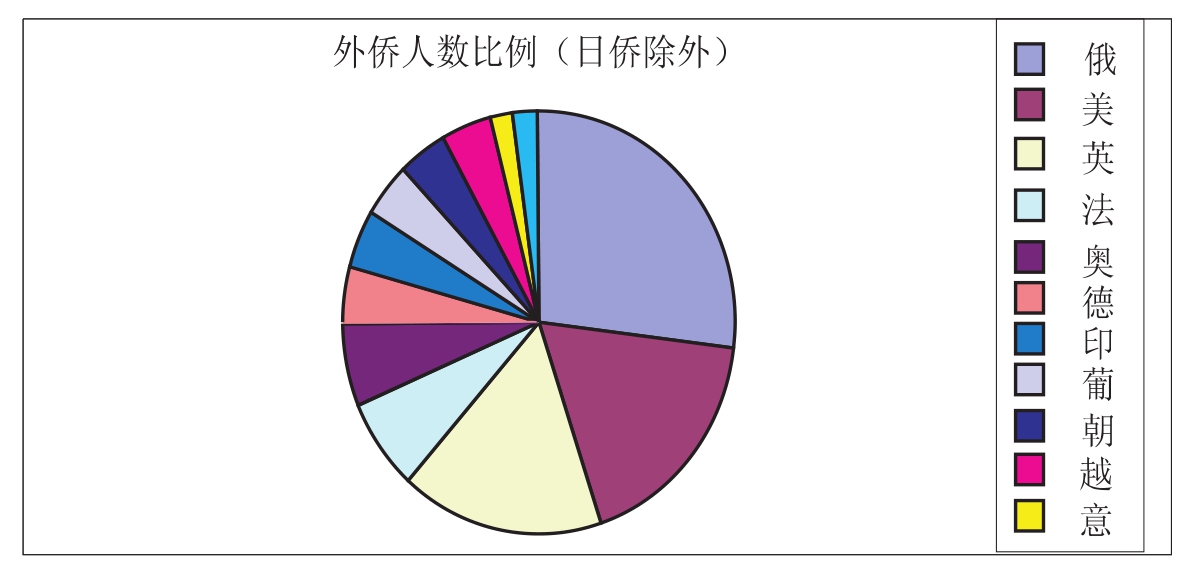

上海外侨国籍,最多的时候达到58个,包括英、美、法、德、日、俄、印度、葡萄牙、意大利、奥地利、丹麦、瑞典、挪威、波兰、捷克、罗马尼亚等。1910年以前,一直是英国人最多,其次是美、法、德、日、葡萄牙等。1915年以后,日本人跃居第一。1942年,在沪日本人达到94768人,超过所有其他外侨的总和。[7]

除了日本之外,1930-1940年代各国在上海侨民的最高数在1000人以上的国家有:无国籍俄国人14845(1936);美国,9775(1946);英国9234(1935);法国3872(1946);奥地利3453(1946);德国2538(1942);印度2389(1935);葡萄牙2281(1946);朝鲜2381(1946);越南2350(1946);意大利1048(1945);波兰1042(1942)。[8]可见外侨的来源国是非常复杂的,也提供了东西方不同的生活风格。

图3 外侨人数比例

其次,社会生活的多元性还表现在职业分布上的多元。在城市内部,由于存在着职业分化,人口的职业构成是非常不一样的。1932年,上海华界157.1万就业人口中主要职业构成大致是:从事农业16.8万,占10.71%;工人32.6万,占20.74%;从事商业14.9万,占9.5%;家务劳动31.8万,占20.25%;无业25.7万,占16.34%;学徒、佣工9.2万,占5.9%;劳工、杂业(车夫、肩夫、理发、镶牙、擦背等)17.2万,占11%;其他(教育、政府机关、公交、军队、警察、记者、工程师、会计师、医师等)8.8万,占5.61%。[9]这种职业上的分化导致了生活风格的多元化。杨东平在《城市季风》中就认为,对上海市民生活风格影响最大的几个阶层分别是:由实业家、企业家、商人等构成的工商业精英阶层;由职员、小业主、专业人员、公教人员等所构成的职员阶层;数量最多的工人阶层;以及众多的劳工和无正当职业者所构成的贫民阶层。[10]

表1 1932年华界职业构成分布

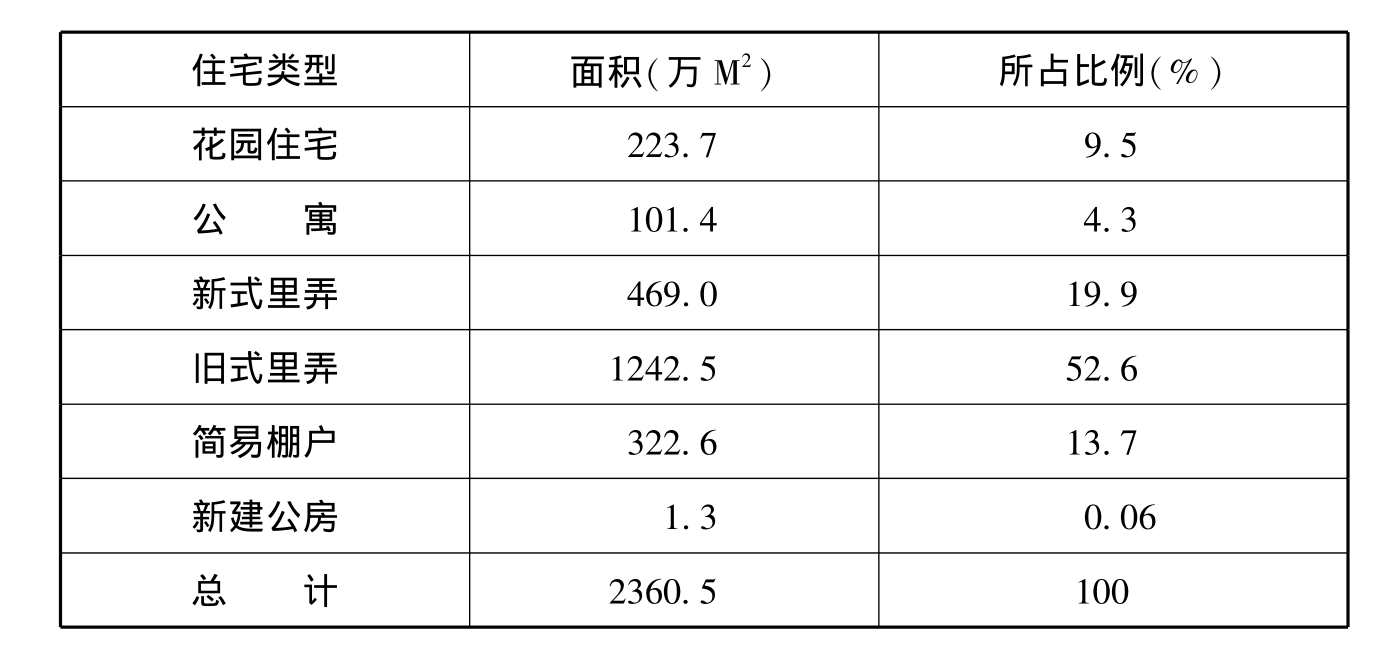

第三,社会生活上的多元,也表现在城市生活空间上的多元。城市生活空间可以分成住宅空间和公共生活空间两种。就住宅空间来说,上海的民居建筑具有不同的风格。在长达百年的岁月中,上海逐渐形成花园洋房(独立住宅)、公寓住宅、里弄住宅和简房棚户4类民居建筑。集中于上海西区的花园洋房,为外国人、管理者、资本家等城市的统治阶级所居;公寓住宅的居民包括收入较丰的高级职员、商人、外国人等,是城市的中上层;里弄住宅则是最大多数普通市民的居所,是城市建筑的主体和上海市民文化的主要载体。棚户和简易住房则是社会最底层的贫苦劳工、流民的栖身之地。据统计,1950年上海市区实用种类房屋面积4679万平方米中,居住房屋共2360.5万平方米。其中,花园住宅223.7万平方米,占9.5%;公寓101.4万平方米,占4.3%;新式里弄469.0万平方米,旧式里弄1242.5万平方米,两者共占民居总面积的72.5%;简易棚户322.6万平方米,占13.7%,还包括解放后新建公房1.3万平方米。[11]

表2 1950年上海住宅空间类型比例(https://www.xing528.com)

就公共生活空间来说,也相差很大。以三十年代比较流行的娱乐活动——看电影为例,当时的电影放映分为“首轮”、“二轮”及“三轮”。头轮即是首映,首映之后到“二轮”,依此类推。从30年代末的《良友》杂志中可以看到记录:放映外国影片的电影院,大多处于最繁华热闹的静安寺路(南京西路)、霞飞路(淮海路)、爱多亚路(延安东路)、西藏路,特别是首轮影片放映地点,几乎全部都可以称为黄金地带。这些地方是租界的中心地带,也是上海的金融、经济与购物中心所在,多外国客人和从事比较高级职业的中国人,大银行与各个公司总部大多坐落于此,商店林立,人流多,随处可见漂亮的饭店和咖啡厅,是外国人,高级白领,官绅士商和富贵的太太小姐们经常光顾的地方。到首轮影院看好莱坞影片,是一个时间问题,也是身份的象征。首轮二轮外片影院多在英美法租界中,国片影院和三轮影院则多在东部,即日本租界和华人聚居地。东部这些居住区域的人口身份比较混杂,从达官贵人、名门闺秀到从事普通职业的城市居民,其中又以从事普通职业的普通市民占大多数。沪东、沪西、闸北工厂区和火车站、沿江码头地带,以及老城厢地区,为工人和小商小贩聚居地,生活条件差,多棚户区。这些地区有很多旧式茶馆,戏院。而各种新式文化设施极少,电影院也很少。只有在曹家渡等处有一些国片电影院或四五轮电影院。

表3 1930年代上海影院分布

第四,旧上海不同职业之间,以及同样职业之间的巨大收入差距,造就了物质生活消费上的多元性。

在二三十年代,职员的收入还是非常可观的。1921年沈雁冰在商务印书馆担任编辑仅4年,月薪已达百元;是年邹韬奋大学毕业,在纱布交易所担任英文秘书,月薪120元。中英文打字员月薪也在20-100元之间。根据《中国劳动问题》的资料,上海一个典型的市民五口之家以每个月需200元作为中上等之分界线,以月需66元为中等,30元为中等以下档次的生活标准,可以估算出职员的收入可以达到中等以上水平。[12]

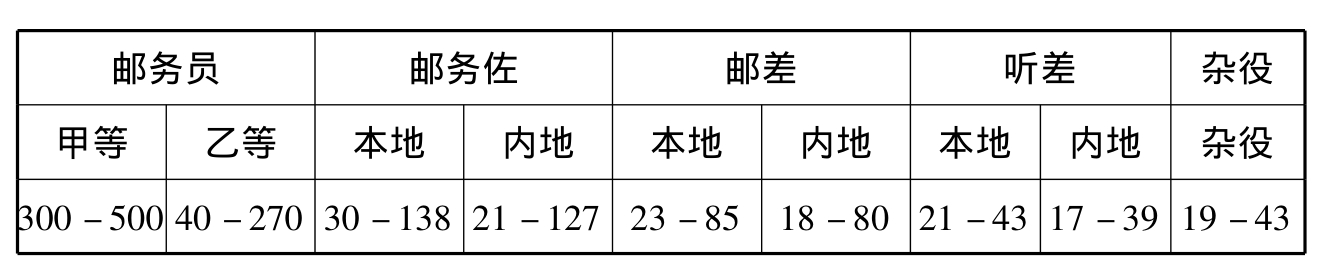

职员之间的收入差距也是巨大的,以上海邮政系统职员工资收入为例,从不足20元一直到500元不等,他们的日常生活必定因此存在着明显的差距。

表4 上海邮政职工工资收入情况[13] 单位:元

工人的情况也大致如此,根据1930年的一个调查,上海16行业工人1930年的月实在收入(额定工资加上奖金、津贴等)如下表所示:

表5 上海16业工人的每月实在收入[14] 单位:元

不过,时人已经充分注意到了社会中的不平等生活。1940年代的一篇文章说:在做着投机,而米煤油三项又家藏甚富,不必一日三“轧”,是上等人。中等人是小康之家,或者殷实的寓公,凡百用途,以“紧缩”为原则,譬如饭后的花旗橘果已取消,但三荤一素一汤的菜肴还是维持原状。末一等,在上海没有职业,乡下也没有田产,能找到吃的就很困难,更别提那饭和汤了。”[15]

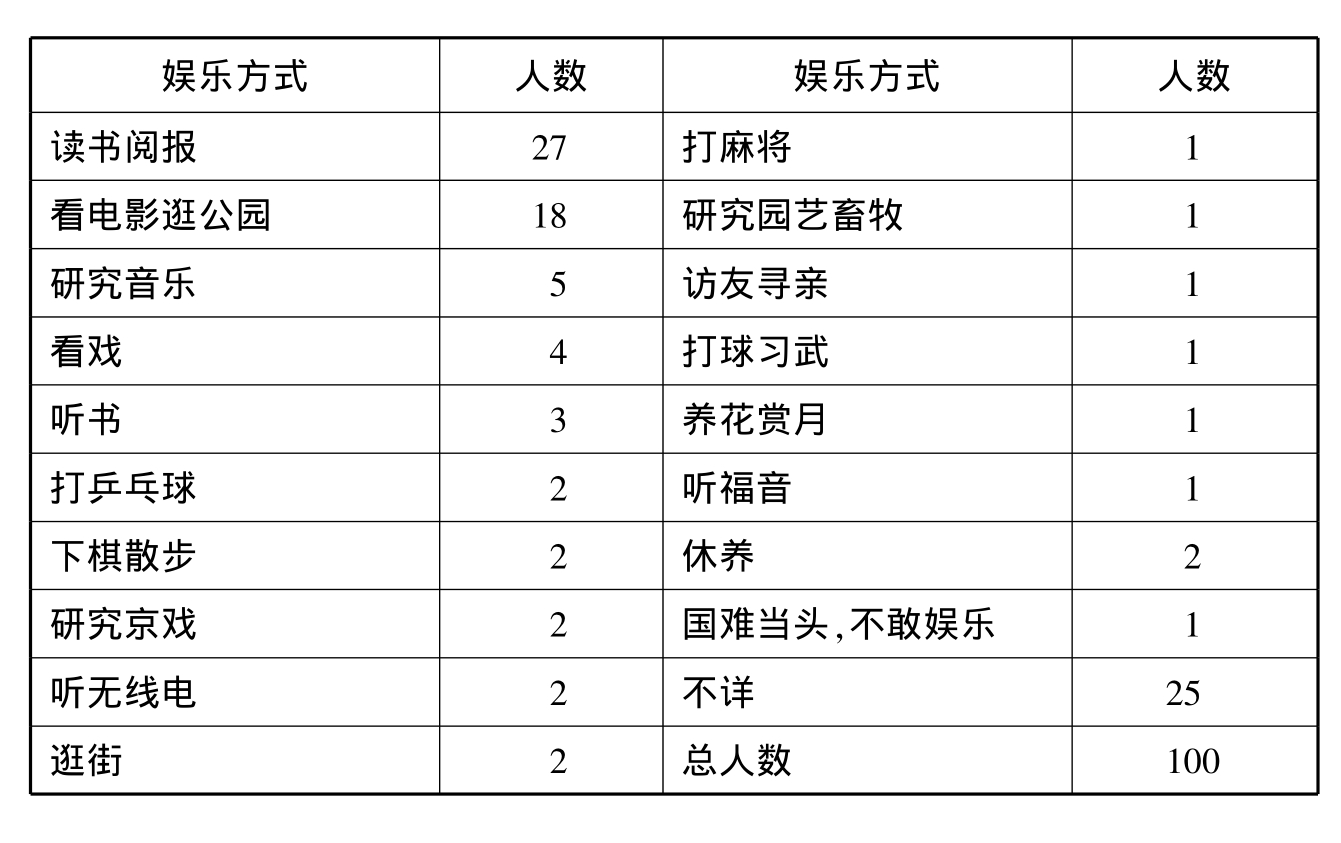

第五,不同群体在精神上的相差也是巨大的。1933年对上海百名邮局职员社会生活的一个调查显示,有相当一部分职员的精神生活具备进取向上的风格。[16]

表6 上海百名邮局工人社会生活调查(1933年)

而对于底层苦力来说,其生活目标只是谋生,娱乐方式也是非常低俗的。根据1930年代对上海1471个游民嗜好的调查,爱好赌博者91人、饮酒138人、鸦片191人、嫖408人、纸烟375人。在苦力工人聚居的客栈和寄宿所,“其中各种恶劣习惯,如赌博、饮酒,吸鸦片红丸等事,俱极盛行”。据《新青年》杂志的调查,苦力工人中,赌博、喝酒和嫖妓是最常见的娱乐。[17]

2.不同群体生活目标的多元性

对于旧上海的不同群体来说,其生活目标是非常不一样的,在这里,我们常使用生活风格理论中的小氛围概念,大体描绘出不同小生活氛围所拥有的不同的生活目标。

旧上海存在着明显的享乐主义生活氛围,其生活目标主要是带有浓郁炫耀性的奢华的生活。随着商品经济的发展,成功的评判标准逐渐化约为谋取钱财的多寡。在一个陌生化、利益化的陌生人社会中,外显的经济财富成为人们身份、地位最主要的标志。一些在市井崛起的新富更是竞奢斗富,“以佻达为风流,以奢豪为能事”,因为除了钱财,他们无甚长物。比如,沪上巨富哈同的中国妻子罗迦陵在沪上驾车经常故意违规,引起围观,实意为其牌照001的车子“出风头”。另据《生活周刊》载,“皖省主席陈调元……为其母在沪西极司非尔路本宅陈设礼堂做寿,有梅兰芳及大舞台全体名角堂会。陈宅花园中建有临时剧场,内装热气管以御寒,此次庆祝所耗在十万金以上,闻仅场屋一项代价已须五六千元”。[18]有些富豪的家眷在冬至到来年开春短短数十天里,要换24种名贵裘皮大衣,什么气节穿什么大衣,都有一定讲究。享乐主义生活氛围的另一明显标志则是他们的住宅,甬帮某巨商1927年新购一宅,在新闸白克路35号,乃“巍巍巨宅,一洋氏大住宅…宅前有草地一方,满植花草、树木,绿英缤纷,境至清雅。宅内停有自备汽车三辆”。[19]充分炫耀了金钱所带来的豪华和气派。

旧上海也有浓郁的小资氛围,其生活目标是追求优雅的生活。按照布尔迪厄的理论,小资氛围相对应的主要是丰富的教育资本与文化资本,在日常生活场域中的竞争是通过追求文化上的“表现差异”而获得优越感。这种优越感并不是基于宰治阶级的权力、血统或财富而产生的特权意识和骄奢富贵的品性,而是在优势的文化和教育环境中陶冶养成的一种高雅、精致的生活方式和审美情趣。

在旧上海中还有比较重视的职员氛围,这一生活氛围以进取向上的生活作为生活目标,依赖正式的职业声望。我们在很多回忆录中可以看到,当事人当年兢兢业业的学徒经历。职员氛围相对是安分守己的,在职业的层级上努力向上攀登。比如法电公司对电车职员的“职员须知”就有130多条,对待职员个人生活的要求就包括,“端整,穿戴洁净整齐,脸面手腕当洗揩清洁,头发需时加修饰,办公时禁止吸烟、吃食;听从上级员司所发之命令;对公众须曲进礼貌,和蔼待人,避免争吵……”[20]

旧上海也存在着追求安定富足的生活的小市民氛围。“小市民氛围”具有一些大家比较熟悉的特征,比如“门槛精”、“各管各”、“出风头”等。张爱玲的小说《金锁记》中的曹七巧就是小市民的典型,她为了满足自己对金钱的占有欲,毁坏了自己以及儿女一生的幸福。而这种对金钱的占有欲并不是资本主义式的拜金主义,而仅仅是为了想过一种稍微富足安定的生活,“……丢下我们孤儿寡妇,就指着这两个死钱过活”。[21]实际上,“小市民氛围”的兴起与城市生活密切关系。比如“门槛精”反映了市场经济中的理性、算计;“各管各”也是因为社会交往中的独立、宽容,“出风头”则是在市民生活风格方面“表现差异”的一个方面。在不同生活氛围的竞争中,小市民氛围常常是其他生活氛围奚落的对象,可是在大都市中,小市民生活氛围占据了相当重要的分量。

另外,旧上海庞大的底层移民,追求的仅仅是一种谋生的生活。工人、店员、学徒等雇佣劳动者遭受残酷剥削,“他们只需要有一碗饭或者几个大饼,就能够毫无休止地工作11小时”。[22]新移民大半无依无靠,为了谋生,他们每每忍辱负重咬住牙关,再苦再累也要忍受下去。民国年间“大江以北,地瘠民贫,比年迫于生计,来沪谋食者,不下数十万。此等贫民,甚为江南人所贱视,其客居异地,既赤贫如洗,又鲜得人之援助。彼等充当最辛苦之劳动生涯,所入甚微……此等苦力,实为上海市场之开拓者[23]。”由于上海劳动力剩余,职业竞争十分激烈,一般工人大都极珍惜来之不易的就业机会。出版于1916年的《中国的大门》一书有一段记载沪地纱厂女工的文字,颇为生动:“一个年青的女工以每月两元五角的工资供养一个寡母和几个弟弟妹妹。她每天早晨四点钟便起身上纱厂,因为她步行到纱厂要化两个钟头。到下午六点钟她的日班交班后,还要步行两个钟头到家。这个年青的姑娘常常把月光当成破晓的曙色,在半夜三点半或者更早的时候便起身了。……一个可怜的人终于走到纱厂的大门,蹲坐在又冷又湿的地方,等候纱厂放汽笛……,她是这样极端地困乏了,而在前面等着她的,却是十二小时不间断的长时间的劳动。”[24]这位纱厂女工如此地兢兢业业勤勉刻苦,是为广大下层市民谋生的一个写照。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。