(二)双方动用之社会资源及官方的评判:诉讼与械斗

从上述双方的供称来看,我们并不能断定谁是庙宇的真正始建者,然而至少在乾隆四十一年之后许姓就已经取得了庙宇的实际所有权,并且通过庙产的完纳钱粮而获得了官方权威的认可。事实上,庙宇归谁所有在我们的考察过程中倒显得次要了,此个案真正让人感兴趣的是双方的社会地位以及在此过程中所使用的各种策略及动用的社会资源。我们先来看看许、孔两族的一些具体情况。

按照前引庠生徐仁的说法,许姓属当地望族,出了不少读书人,而且非常注重宗族各方面制度的建设,宗族的经济实力亦甚为强大,如祠堂方面,他们不仅在本村落中建有老祠,还于三店街上建有新祠,且各祠名下均有田产。许姓十分鼓励族人考取功名,每年于宗祠中举办文会并对族人考试进行资助,据其宗谱记载:“议以祖田之羡余,每岁文会饮食有费,笔墨有资,文之优者有奖赏,考试有津送盘缠,一则以励后学之不怠,一则以彰祖宗之逮惠矣。”[79]从其记载来看,许姓尚未出现拥有进士、举人等科名的高级士绅,然而具有贡生、监生等低级功名者为数不少,这些低级士绅在本地发挥着重要的作用,如同治元年具名首控的许礼勋:“咸丰丙辰年(1856年),知黄州府许公庚藻、县令葛公志远督同公带练勇数千防堵柳林一带,有备无患,详请钦奖,由监生加五品职衔。”[80]可以说许氏宗族是在传统社会正常秩序下得以晋升为望族的地方实力派,这种社会地位得到了官方的认同并倚重,许氏在维护这种社会秩序方面亦是不遗余力的,其宗谱云:“道光戊申年(1848年),(许详勋,字庆泰)经营西分祠事,颇积羡余,奈粤贼窜境,府县宪谕胞叔生员金彪公充东三店区团总,练乡义勇剿贼,派族勇自备资斧,祠内帮费一半。咸丰甲寅(1854年)、乙卯(1855年)、丙辰(1856年)三载,军需浩繁,庆泰办理支销。”[81]

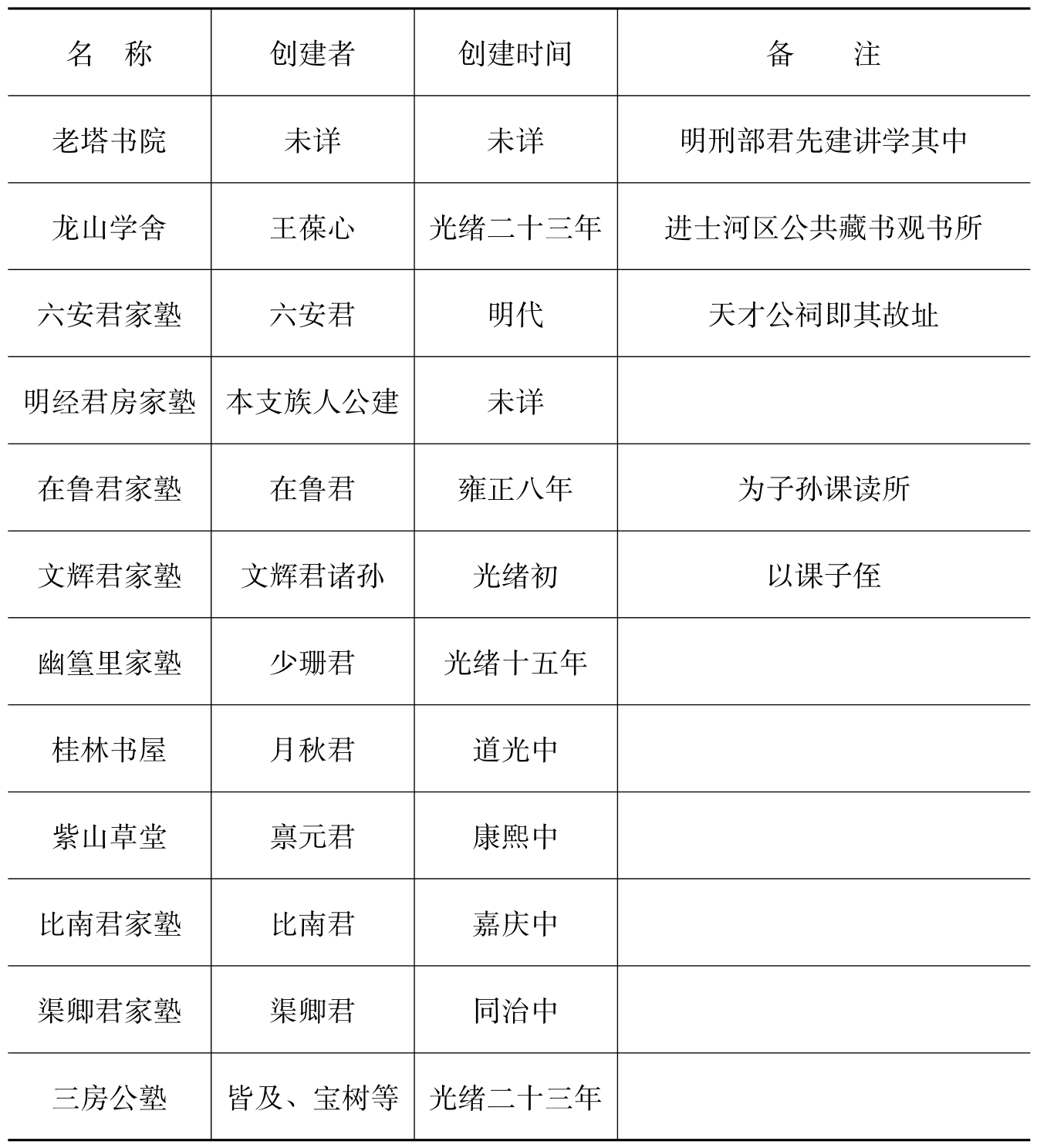

培养族中子弟考取功名对提高本族的社会地位,并进一步维护本族各项利益的重要性自不待言,为此,鄂东地区的许多宗族除了奖励资助族人求学之外,还通过设立学塾,延请塾师,为族中子弟提供更好的教育环境,如据罗田《东安王氏庚申宗谱》记载,该族所立学塾即有多所(详见表4-1)。通常情况下,愈是经济实力强的宗族,对此愈加重视。

表4-1 罗田王氏所立学塾表

资料出处:罗田《东安王氏庚申宗谱》卷四之二《建置考四·学塾》,民国十九年,金钩祠铅印本。

在了解许姓宗族的情况之后,我们再来看看孔姓的情况。前已说明孔姓自称为孔子后裔,然而是否真如其言颇让人怀疑。参与普福寺争夺的孔昭彩为宗谱所作的序言中记录了他与父亲的一段对话:“(广清公即昭彩之父曰)‘吾族原籍曲阜,自五十一代元祗公职授奉政大夫,随子之恭公以孝廉来守黄郡,遂家于黄。及宗邑修谱未之编入,即祗公之弟元佑公后迁中州之戈阳,其修谱也,亦未编入。谱之未修,职是之故。’彩又问:‘然则盖清其支乎?’(广清)公曰:‘清其支而不始于阙里,实蹈数典忘祖之讯,始于阙里,则其中名目未清,笋缝不合,又蹈郭崇韬误拜汾阳之讥,欲往访之,则山川迢递,跋涉多艰,从而搁笔者盖亦屡焉。’”在这里,广清公表示了“名目未清,笋缝不合”的担忧,正显示了孔姓自身对于追认孔子为始祖的不确定性。按照孔氏的说法,其始迁祖元祗公于宋理宗十一年由江西弋阳迁来黄冈,然理宗一朝有宝庆、绍定、端平等八个年号,孔姓在此采用理宗十一年的含糊说法或许是为了掩盖这种不确定性的行为。广清公在世时孔姓的圣裔身份并未得到山东孔府的认可,为此孔昭彩在同治元年(1862年)“偕堂侄宪炳同往曲阜敬谒圣陵,随即进见宗主大人,宗主谕以督修支谱,并授宗谱全卷,卷内注有元祗公名讳,彩二人心窃喜之,特归商之族众,一时莫不欣悦。”[82]正是在这一年其身份才正式得到山东孔府的承认,并且借此向实际取得普福寺所有权的许姓挑起争端。这或许可以回答第一次审判时知县程光第所提及的孔姓何以不在乾隆年间向许姓索取庙宇所有权而于八十余年后才重提此事之疑问了。

三店孔姓宗族本身的经济实力亦不十分强大,如他们向族众派费而修了数年的宗谱相比于许氏宗谱就显得非常的简略,且谱中并未见有祭产等宗族公产的记载。事实上,孔姓宗族在与许姓争夺之前一直处于较为涣散的状态,正因为与异姓的争斗促使了族内的团结,加强了宗族的整合。另外,在黄冈县第一次审判时许姓的具控人是监生许礼勋,而孔在时只是一名佃种许姓田地的民人。[83]相对于许姓地方望族的地位而言,孔姓或许只是一个处于地域社会边缘的小宗族。孔姓正因为在本地一直处于受压制或者“人微言轻”的地位,而孔子则历来受到各朝各代皇帝的尊崇,且族人还享有优免差徭等实际好处[84],为此我们不难理解孔姓为什么非要执著地取得圣裔身份之根源所在了。许氏在其宗谱中更指责他们“冒乱圣裔”[85],虽说与之存有纠纷,然由此亦可得知孔姓的身份并未得到邻里的承认。(https://www.xing528.com)

那么许、孔二姓在争夺家庙之前的关系又是如何呢?如上所述,二者所居村落相距不过三华里,属于近邻关系。另据各自族谱记载,孔姓于南宋时期始迁此地,许姓则是“于明洪武初由江右饶州乐平瓦屑坝迁黄冈庶安乡古龙丘之北”[86],许姓迁来之时,孔姓在此已经生活了一百多年。目前没有资料显示在许姓初迁之时他们之间是否存在着土客矛盾或是支配与被支配关系,然而,至少到了乾隆时期孔姓已经明显受制于许姓则是明白无疑的,上述孔姓在论证庙宇归其所有时就曾指出:“乾隆年间,庙宇毁坏时,因其家无钱修整,由其佃种之田东许百万捐钱重修。”这时孔姓族人已沦为许姓田地的佃种者了,其带头具控的孔在时更是明白指出“小的佃种许家田亩”。因此对于许、孔二姓对家庙的争夺,我们可以理解为邻近村落间一个受支配的弱小宗族对居于支配地位的强宗望族发起的挑战。

在这里,这座庙宇的信仰范围似乎超出了血缘的范畴,因为如果孔姓认为普福寺的神灵对他们并没有保护功效的话,争夺就没有任何意义了,或许可以解释为孔姓将许姓宗族的兴旺归结于家庙神灵的保佑,根据民间信仰中的唯灵是从的原则,孔姓认为自己也可以通过对普福寺神灵的供奉得到它的护佑。

从双方争夺的过程来看,这种挑战似可分为三个阶段:第一个阶段是同治元年(1862年)双方在黄冈县以及武昌府的两次公堂对决;第二个阶段则为同治二年(1863年)许姓的续控至同治十年(1871年)双方书立息词;第三个阶段就是民国时期的再起械斗。

在第一个阶段中,虽说刚经历了太平天国起义时期的社会动荡,然而官府此时已经恢复了对社会的控制力。[87]这时孔姓利用自己是孔子的后裔这一身份对许姓发起挑战,且将许姓侮辱、抛弃孔子牌位作为其罪状之一,这种做法极易得到读书人出身的地方官员的认同,作为孔氏庇护者的山东孔府亦向当地官员施加压力以证明权威的存在,事实上他们的施压确实达到了此案由本省首府重审的目的。

许姓在受到孔姓的挑战后,遵循着官方最为认同的方式来应对。他们首先请来当地士绅进行调处,力争使本案在官方所认可的本地权威的范围内解决,在士绅调处失败后他们则以诉讼的手段直接向正常社会秩序定义者的官府寻求保护,知县程光第对此亦表示了赞赏。从知县决定受理此案亦可得知许姓在本地的社会地位。瞿同祖曾指出对于民事案件,知县有权决定是当受理还是当驳回。[88]正是基于许姓与官府的良好合作关系,如共同对付农民起义军以维护地方秩序,许姓响应官府的劝捐以支持地方事业等,许姓才得以争取到官府这一正统资源来维护自身的利益。两次公堂对决均以孔姓的失败而告终,这是因为不管孔姓如何指责许姓伪造付僧领字等证据,但许氏握有最能体现其所有权的、庙产向官府完纳钱粮的印券,官府当然要维护这种由他们自己制定的认可所有权的权威了。对于孔子及山东孔府的象征意义,地方官员们同样没有忽视,黄冈知县程光第以许姓在普福寺中供奉孔子牌位来达成妥协,湖北巡抚将案件交给武昌府而非黄州府重审更是体现了对山东孔府的尊重。然而在官方许可的范围内,孔姓的挑战还是失败了。

同治二年(1863年),孔姓在通过官方取得认可的道路行不通之后,决定撇开官府而以自己的方式——武力来挑战许姓的地位,他们抄抢了庙宇,绑架了寺僧,使得双方的争斗进入第二个阶段。此时,捻军于三店镇一带活动,社会正常秩序已经遭到破坏,我们就不难理解孔姓所选择的策略了,而且这种武力也正是他们所擅长的方式。熟悉地方掌故的徐仲贤老人曾告诉我们,孔姓塆子虽小族人少,但他们有习武的风气,当地即流传其族人孔昭润善使长矛,人称“孔武矛子”,曾将为非作歹的英国传教士杀死的故事。[89]作为正常社会秩序既得利益者的许姓仍然以正统的方式向知县再次提起诉讼,然而忙于应付外来的起义军以维护自身统治的地方官根本无暇顾及此事,只能交给他们同样倚重的地方士绅处理。士绅们的权威来自于他们在本地社会的声望,他们只能劝导不能强制,而社会动荡时期的这种劝导根本起不了什么作用,更何况是对于保持习武风尚及拥有孔子圣裔身份的孔姓,于是许姓明智地选择退出调和,仍将此事交回地方官,于是此事一直悬而未决。同治六年(1867年)之后,捻军从这一地区消失,官府重新整理本地的统治秩序。同治九年(1870年),三店驻把总一员,防兵十七名,塘房三间,烟墩五座,官府的权威得以恢复。[90]同治十年(1871年),许姓继续向知县控诉。这时,孔姓预料到诉讼时极有可能再次面临失败的结局,于是在士绅的捏合下与许姓书立息词而宣布停斗。许姓将孔姓的服输归结于知县恒琛的个人魅力,我们倒宁愿相信这是孔姓采取的退让策略。

民国三十三年(1944年)五月十八日,双方发生大规模的械斗,造成孔姓死6人、许姓死1人、各伤10余人的后果。[91]这里不能肯定是谁挑起了这次争端,考虑到这个时期三店存在着三个政权[92]:日伪盘踞在镇上的碉堡中,共产党与国民党在广大农村活动,三方进行拉锯争夺,社会秩序一片混乱,于是双方都试图通过武力来解决就不难理解了。对于许姓而言,让他们获得士绅地位的清朝已经灭亡,新的统治权威还没有确立,在这种情况下武力或许是解决问题的唯一方式了,而这种方式正是孔姓所希望的,因此大规模的械斗就在这一时期发生了。

从上面三个阶段来看,挑战者孔姓首先在官方允许的范围内以诉讼的手段来争取在地域中的发言权,当看到这种努力没法实现时,恰逢此时社会出现动荡,于是他们采取了武力的方式,并在社会动荡达到顶点的时候再次使用武力。作为应战者的许姓,他们首先寻求传统社会秩序的保护者——官府的帮助,当旧的社会秩序被打破而新秩序尚未正式确立时,他们也以武力这种最原始的方式解决纠纷。双方的策略应时代的不同而发生变化,因为他们都知道失败者将在此地失去一定的生存权。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。