三、从庙到香火庙(二):关于香火庙地域性方面的考察

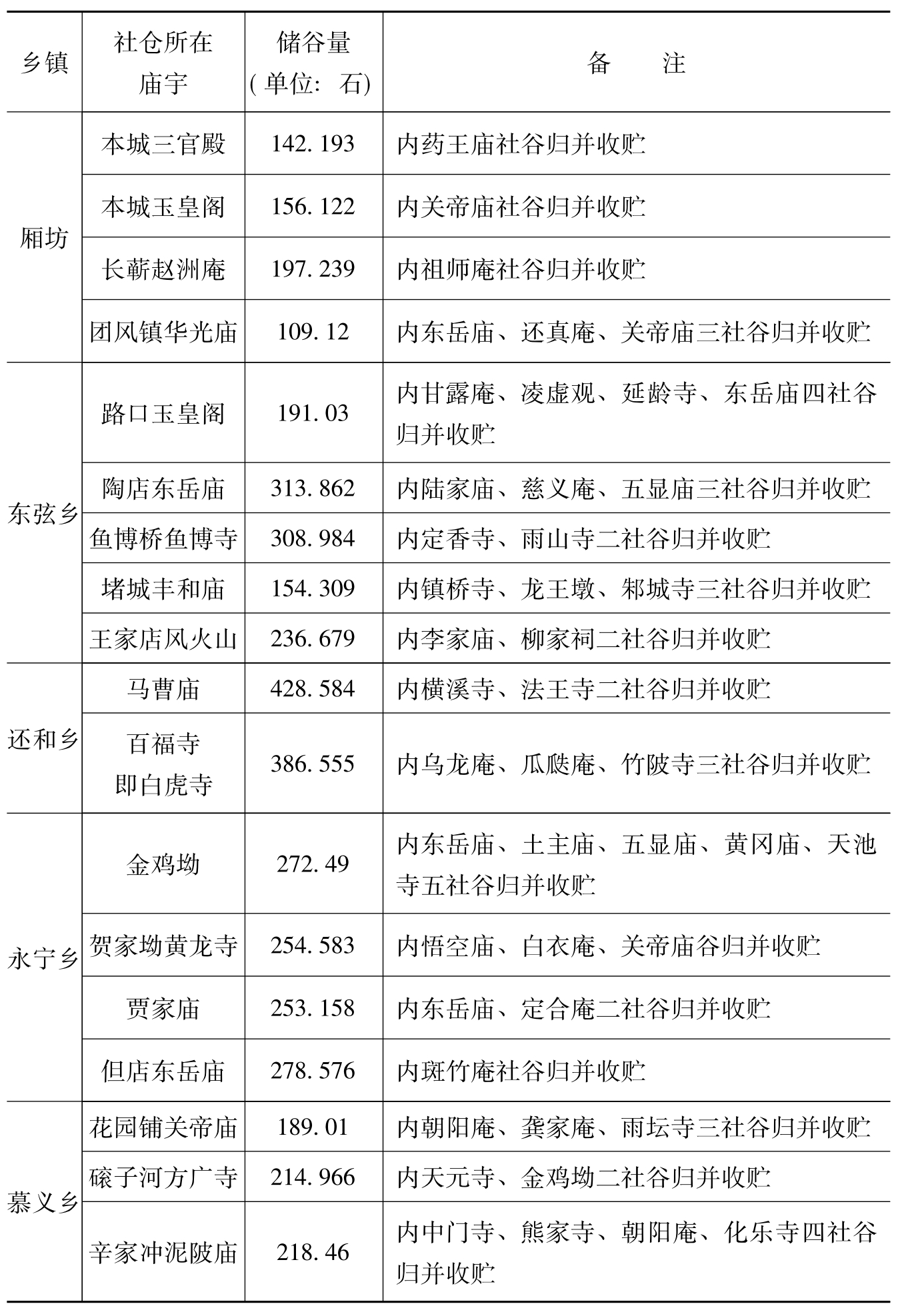

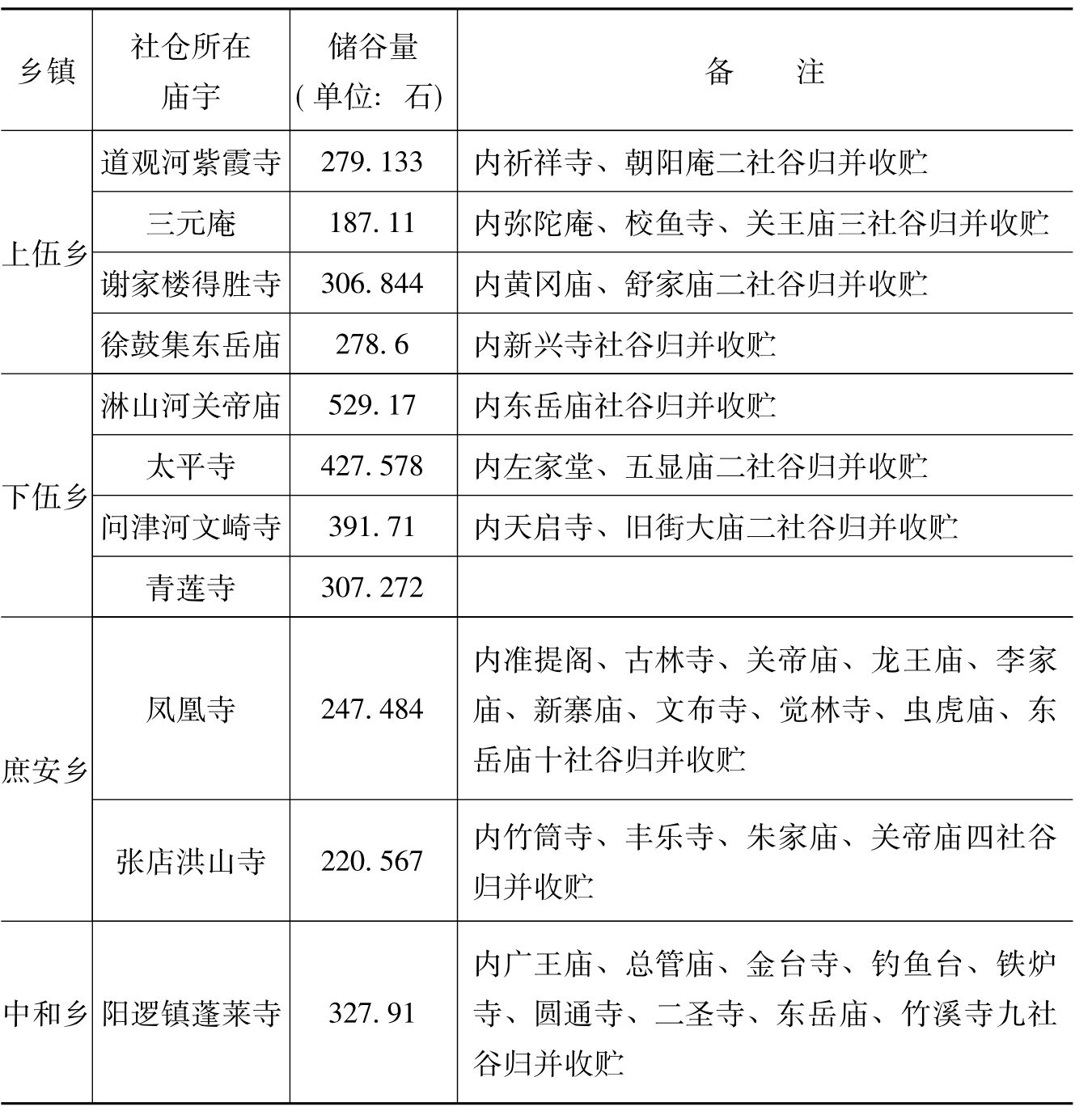

前文中,笔者主要从信仰的角度出发,着重考察了兼供祖先的庙宇转变为香火庙的过程。由于庙宇通常作为一定地域范围内的公共场所,它本身还具有将生活于同一地域中的群众团聚在一起的作用,并且这种功能在神灵的监督下得到进一步强化[141],如黄安县东岳庙,“明隆庆年建,为里人讲约之所,里中居民数百家凡有大事,父老率子弟集议其中,香火之盛,他处莫及”[142]。清代黄冈县的社仓分设于各个乡镇的主要庙宇之中(详见表3-3),这里除了因为庙宇拥有相对宽敞的地方可供社谷的贮存之外,设置者(地方官员及当地士绅)对庙宇具有地域社会中心节点作用的洞悉,应当是一个更为重要的原因。在表3-3中,间有宗族之香火庙者,如将社谷归并于还和乡马曹庙社仓的横溪寺,乃黄冈杜氏之“家庙”[143];又如将社谷归并于上伍乡徐鼓集东岳庙社仓的新兴寺,为谢氏之香火庙[144];而表3-3中诸如“陆家庙”、“李家庙”、“熊家寺”、“龚家庵”者,亦显系某姓之庙,可见香火庙同样具有地域社会中心节点的作用[145],因而,在此必须对香火庙的地域性加以考量。

在香火庙中,那些单纯供奉神祇的庙宇所具有的地域性色彩最为浓厚,本节将以此类香火庙为主要讨论对象,当然,兼供祖先的香火庙同样具有这种地域性的色彩,这里也将一并予以考虑。

表3-3 黄冈县乾隆十九年社仓设置情况一览表

续表

资料来源:光绪《黄冈县志》卷四《积贮》。

说 明:县志描述了表中归并社仓的情况,据载:“社仓分建厢镇,共一百一十九座,每座委社长掌管,每年春借秋还,照例收息。自雍正二年(1724年),总督杨宗仁行文劝捐贮仓;至乾隆十三年(1748年),共贮本息谷七千九百一十一石零,载府志;十九年(1754年),知县马元亮并为三十座,累年生息,今实贮本息谷八千五十一石九升二合三抄。”光绪《黄冈县志》卷四《积贮》。

前文已指出,建造于祠堂之前的香火庙由于担负着为户内之人的丧葬做法事的义务,从而具有了团聚同户之人的功能,不仅如此,鄂东某些香火庙的建造目的就是凝聚族人。如黄冈揭氏质次公创立莲花寺的这种动机就很明确,据该族宗谱记载:

凡族必有祠,所以尊祖也,而庙亦并传不朽者,何哉?夫祠以序昭穆,以联远迩,春露而凄怆,秋霜而怵惕,皆于是乎。在庙何益哉?虽然,莫谓其无益也。高祖质次公一生崇儒重道,望子孙立志日高,制行日洁,倘勉之以学问而不率,动之以祸福无不应者。于是建设莲花寺,捐施田地,崇奉香火,俾世世子孙咸相钦奉,意良美也。[146]

同样,据黄冈《潘氏宗谱》中的《毕家铺太子庙记》记载:“我族自明洪武初由江右迁黄,充有本铺县驿传一名,蒙恩锡官地四段,即毕铺官基、大山、尖顶、马鞍诸山是也。景泰三年(1452年),五世等祖因祠宇未立,爰将毕铺官基建修太子庙,以为合族聚会之所,亦既有年矣。”[147]可见,无论是莲花寺还是太子庙,均在祠堂建立之前将族人团结了起来,其中,太子庙显然是族人商议毕铺驿传的赋役职责的场所。由于族内人口的繁衍,就需要将赋役的负担公平地分配给族内不同的家庭或是房支,在他们看来,在庙宇中开展此项工作,由神灵来监督,能够保证这种分配的公平性。同样,揭氏莲花寺的建立也正是利用人们对神灵的信仰来达到预期目的的。

鄂东各族在建立香火庙时,所供奉的神灵亦各不相同,这同样加强了宗族的内部认同和宗族之间的区分。如黄冈左氏的松柏寺中对族内某位被神化了的祖先加以供奉者,据该氏宗谱记载:

我观松柏王者何神也?即左氏之祖姑也。夫姑何以松柏王称之?昔明万历皇上所封者也。访昔时姑闺绣时年方冠笄,不肯适人。怜父母无嗣,苦志持身,勤纺织于社庙侧,松柏栖身,毫无异志,真所谓所钟之英,所毓之秀器也。适明皇为太子时,遍游,经过其前,见行而心赏之。及登皇,遂选天下名女,姑其尤焉。车架至,催程上道,姑哀父母,不数日陨其身。数年,帝西巡,夜梦姑曰:“妾楚黄左家州松柏处女也,特来护驾。”帝醒,遂封其号为松柏王,且锡以文武为左右使。然其事已往,及左氏有名泽文公者,血气方刚,无恙忽倒在路旁,及醒,口称松柏王者,昔为左氏姑,奉皇王封之是也。众皆惊骇,如是述其本末原委,延数年,共许立庙宇、装神像,春秋祭祀,罔有不诚,以及祸福祷求,无不灵验。[148]

按万历皇帝九岁登基,不可能在太子之时游玩楚地,此传说看来甚为荒诞。另据《三店镇志》记载:传说乾隆皇帝下江南途经左家大塆时,看见一女子在门前纺纱,见其貌美端庄,便允诺将接其入京,然而回京后他将此事忘记,女子在等了数年之后,在松柏树上自缢而死,后来乾隆梦及此事,再派人来接时方知女子已死,便追封她为“松柏娘娘”。[149]从前一个传说中左姑对父母无嗣的哀叹到后一个传说中她对于贞节的遵守,其寓意的转变非常有意思,然而不管何种寓意,左氏祖姑对于节孝的遵奉正好可以对整合宗族及团结族人产生思想上的向心力,这正与宗族组织化所遵循的准则相一致。

黄梅程氏之卢公庙以唐时同姓之名人程咬金为庙内主神,据该庙碑记载:

邑之路途镇,地名程贵禄,乃族之伯英公占籍处也。其屋之东偏,有卢王庙,俗传奉祀唐之程公咬金。按唐书小传,虽有程咬金其人,而唐史并无此名,考唐史太宗图功臣二十四人于凌烟阁中,有程知节封为卢公,或即其人欤?古圣之优待功臣,皆有汤沐之邑,或食邑千户,或食邑数千户,无人不膺其懋尝,公之封为卢公也,即公所食之邑也。当隋之末,四方群盗并起,隋帝遇弑,时唐公李渊入长安,立代王侑为帝,旋禅位于唐,赖房、杜及公等廿余人佐理其间,遂以统一天下。厥后,元吉、世民兄弟争立,公等亲承主着眷,知无不言,言无不从,与房、杜诸公,有功唐室,上乃绘像于凌烟阁,以酬其劳,功何伟也!生何荣也!我族自开国以来,代有达人,如宋之二夫子,崇祀文庙,世所共仰,固不必述。其在周有忠诚公婴,庙祀于绎州。在梁有忠壮公灵洗,庙祀于篁墩。丰功伟烈,照耀古今,而卢公之庙祀,殆亦追配于前人。[150]

在这里,程氏首先说明了程咬金在史上确有其人,并以他的丰功伟绩来唤醒族人对于姓氏的认同感。不过,即使程咬金在唐时存在过,他与黄梅程氏之间显然并没有真实的血缘关系,对此,碑记同样进行了辩白:“查梅邑志乘,庙祀古迹,虽无卢公庙之名,而后人不忘先祖,藉此可以焜耀宗祊矣。况公乃唐室功臣,平隋之乱,天子赐铁钺以专征,其遣将调兵,安知不道经夫梅邑?故其精灵默贶,其享祀夫一方也,亦未可知。生前赫赫,忍令生后之泯泯乎?今日者,庙貌巍峨,则谓之功臣之庙也,可即比颜子之家庙也。亦可不必以邑乘遗漏,遂谓祀典之宜缺。夫古今来,好大喜功之徒,自谓可以流芳于百世,乃一再传而泯没殆尽,虽坟茔尚在,竟不知为谁氏之祖,遑而曰宗庙享之,子孙保之乎?即曰公非我所自出之祖,而天潢地演,九族皆归于一本,此百世所以不迁也。”[151]

可见,这种对神化的祖先的供奉,对于外姓而言便具有了一定的排他性,从而有助于族人之间相互认同。仍需强调的是,这些祖先是作为神灵来供奉的,它与人们的祖先崇拜有着本质的区别,前文中笔者曾提及香火庙具有弥补祠堂在女性祖先祭祀上的不足,这些女性仍是作为祖先而非神灵受到祭拜的。

上引黄梅程氏的例子还说明,将家喻户晓的同姓历史名人作为香火庙的供奉对象,从中亦可看出他们在彰显家族势力与荣耀方面不遗余力。黄冈陈氏同样如此,该族莲花庵便供奉着义门之耳祖。谱曰:“(我祖胜公)又得汊之南里许,葺庙以祀香火之神,曰莲花古刹,即我族之三官殿也。考三官出唐封原义门之耳祖也,自胜公而下塑像三尊以奉之,历代数十,历年数百,迄今香烟弗退,族之人以年之三元节咸诚谒而纪念焉。”[152]黄冈程氏亦采取了与此类似的做法,程氏因屡出进士、举人等具有高级功名的士绅而被称为“冈邑望族”,据该族谱载,其建于明崇祯十年(1637年)的家庙之所以供奉关帝,是因为万历三十七年(1609年)中举之族人程之试“由河北同知,治河有殊绩,加升黄河督粮道,河有妖神,众像祀之,拽而投诸水,妖遂灭……迨乞归养亲时,因请黄河关帝神像奉归供祀,以了先人立庙供像之愿”[153]。程氏以出仕者迎奉之神灵为族神显示了本族的社会地位,而以仁义之表率的关帝为族神,则更是对子孙的训导以谋求族内的团结和宗族长远的发展,故该谱云:“吾祖先之所以立庙供像者,亦惟景仰乎仁义之大德,示子孙以永远祭祀而各尽其仁义之道耳。”[154]

据上可知,在祠堂建立之前,香火庙已起到将族众团结起来的作用。众所周知,庙宇在中国传统社会中是民众生活的一个中心,具有团聚一定地域范围内之人的功能,以庙宇为中心而进行的结集是一种地域关系的体现,香火庙也不例外,它常常成为某个或数个自然聚落的公共中心,因而具有了一种内聚力,如黄冈韩氏之续灵庵:“庙自明朝建立,系韩家湾与戴家山二湾公共。”[155]这种地域性还表现在:生活在同一地域的人们,由于势力发展的不均衡,庙宇亦会出现易手的情况,黄冈宋氏位于鸦雀塆的常家庙即是如此:“吾祖兴公自文山头迁移来此,邻常氏而居,嗣后吾祖日兴,常氏日替,田园为吾祖有,庐舍为吾祖有,嵯峨之庙遂亦为吾祖有。”[156]另外,黄冈陈氏同乐寺的例子则反映出庙宇由于改建于其他地方,以至于供奉香火的对象亦发生改变,其谱记曰:“吾村之同乐寺,即永兴古寺,原系吏部中书舍人倪公永兴香火也,老址倒灌矶,因被洪水冲溃,改建李景山下,认吾族为山主,而十方不与矣。”[157]

笔者在今武汉市新洲区三店镇(明清时属黄冈县管辖)进行调查时,曾在当地石氏的香火庙——晏公庙中发现一通记载本庙由来的碑刻,该碑文亦收录于石氏谱中,然两相参照之下,谱中所录文字与原碑文尚存些许出入,细究之下,似大有文章,为便于分析,现将其全文转录如下:(https://www.xing528.com)

余同宗昌荣公,善人也,生平以敬祖睦宗为重。余己丑(1889年)乡举,过其宅,见其庐之东北隅筑屋数椽,环屋植树绕之,苍翠如滴,枝柯蟠围若堵墙,内供晏公神像,公处其中,长斋礼佛。余羡其养静法,公曰:“非吾好静也,吾承祖志,接此香火缘,不得不为君白之。忆我十八世祖谷禄公[(1)碑记曰先祖,笔者注]辞官至江南[(2)碑记曰远贸江南,笔者注],舟次马口,其地断岸千尺,峭若悬岩,岸下帆樯林立,吾祖寄舟亦泊焉。是夜[(3)碑记无,笔者注],时交三鼓,吾祖方拥裘假寝,忽有道者,方袍幅巾,推蓬窗而进,曰:‘汝速起易地,迟则祸将及矣。’问其姓名,则曰‘离此数百步即吾家也。’醒而异之,急呼船夫移舟他所。甫解缆离岸,将丈许,磬然一声,泊岸崩裂,群舟皆成碎粉,我祖[(4)碑记无,笔者注]心感神恩。旦明往访,见河洲有晏公庙,瞻仰神像,即梦中人也,叩头感泣,愿世世子孙洁(竭)诚供奉。嗣后,寄迹嘉鱼,依栗林,结草庐[(5)碑记无,笔者注],归塑神像,供家堂中,凡吾祖嫡派子孙,皆与祭焉。积久,丁口浩繁,屋宇啾隘,荣虑渎神威而违祖志,因商之经管昌才、胜富、胜楚、成美、崇又、庆和、锦兴,同塆[(6)碑记无,笔者注]兄弟子侄辈,醵资建庙。荣捐地数倾作基,弓丈悉载捐约,周围翠柏皆荣手植。兹幸赖神庥,蒙祖泽枝荣叶茂,渐成佳境,惟老夫耄矣,迟之数十年,后人保无有纵斧戕,拨本根者。嗟乎,苟不严禁畜,任意砍伐,则终难保[(7)碑记无,笔者注]将来断瓦颓桓,谁复嗣而葺之乎?”言讫,泫然。余亦感慨序之。癸卯春,余需次江右,长君奉父母命送余行,袖出捐约领约各一纸。余阅之,见所列条约皆以禁畜保护,为嗣果能信心奉行,神其福之,祖若宗其佑之矣。若背据樵采者,余即旁观,恐亦不能诚默焉。因缀数言以附泐碑石,同志诸君子谅勿谓余为越俎之。

同知衔会典馆议叙分发江西补用知县族末耀春谨撰

其有捐资名目开列于左

(名目略)

皇清光绪三十季岁次甲辰(1904)孟秋月吉日

栗林塆公敬立[158]

这段碑文说明了石氏先祖由于在江南时得到了晏公的护佑,因而于本地族人聚居的栗林塆迎神建庙之事。如上所示,碑文与谱文之间的记载存在着七处不同,其中第(3)、(4)、(7)处的不同只是行文上的差异,对于全文的内容没有太大的影响,但其他数处的文字差异显然并不能只从行文上来理解,它更透露出某些关键内容的转变。在第(1)处中,碑文记曰“先祖”,而谱文记曰“十八世谷禄公”,为何有如是差异呢?我们知道,族谱作为宗族记载本族各类事情的工具,具有“辨尊卑、序昭穆”的作用。碑文中的“先祖”应该是更原初的说法,当栗林塆的石氏被整合入整个石氏宗族时,必须要明确其在宗族中的世系,从而分辨出他们的尊卑地位,因此谱文中就将“先祖”具体化为“十八世谷禄公”。当然,栗林塆的石氏是否真为“十八世谷禄公”的后裔就不得而知了,这里可以做一个大胆的推测,即这位“十八世谷禄公”是他们与其他石氏进行整合时所推出的一位祖先。第(2)处碑文曰“远贸江南”,谱文则曰“辞官至江南”,这里便显示出在族谱中后人对祖先的美化,借此提高本族的社会地位。至于第(5)处谱文中多出的“寄迹嘉鱼,依栗林,结草庐”等文字,则是为谷禄公定居此地加以说明。按《石氏宗谱》记载:“始祖新甫公宋时宦籍迁楚,居湖北齐安郡黄安,今红安方庙会地。遽传十四世祖长源公子二,长辅仁、次能仁。辅仁公任江西南康府太守,子三,长迎福公,妣江氏,生秀一、秀二、秀三、秀四、秀五诸公……秀三公于大明洪武四年(1371年)奉命迁楚,居黄州城内,原配王太君,生子二,继配上官氏,生子三,秀三公之五子谷禄公始佐明成祖历建奇勋,赐爵指挥,功成身退,视富贵如秋风过耳,于是乘小舟顺长江进举水,居黄冈县嘉鱼栗里塆。”[159]这段记载显示,在谱文中添加这些文字是为了增强宗谱中有关始迁祖记载的真实性。考乾隆《黄冈县志》记载,“国朝编保甲法,分厢乡九十九区”,其中嘉鱼村便是隶属于庶安乡的十二区之一[160],可见,嘉鱼村之名于清代才出现,而谱文中“寄迹嘉鱼”的说法显系后人的追述。据此便可推断,碑文中的说法应该是人们世代的传说,而谱文的说法则是石氏宗族整合之后,族人对原碑文所进行的改动。这里,栗林塆之晏公庙的建造者应当是定居于本塆的某位先祖,甚至可能是全塆之人,创建的时间显然在这个自然聚落形成之后,谱文为了配合宗谱中始迁祖的定居事迹,则将庙宇的建造时间提前到了始迁之时。

从上可知,在宗族形成之前,栗林塆石氏是以晏公庙为中心而团聚在一起,如引文中“凡吾祖嫡派子孙,皆与祭焉”的说法便显示出这一点,它实际上体现的正是一种地域性的关系,如第(6)处谱文中所多出的“塆”字,以及碑刻的署名为“栗林塆公敬立”仍然说明了它的地域色彩,只是在石氏宗族形成之后,全塆之人都成为了“十八世谷禄公”的后裔,从而以血缘的关系覆盖了地域的色彩。

黄冈古林寺的宋氏似乎同样经历了像栗林塆石氏那样的转变,其谱云:“寺何以古林名也,寺后有松有竹,有杂树,有藩篱,地广约数十亩,松竹树美盛异常,无数珍禽飞鸣其上,世皆推第一丛林,考图说、询遗老,系明初始祖寿山公所栽,因号古林。古君子依林建寺,因号古林寺……宋阖族数十村环居于寺之一二里外,以为四邻。”[161]这里“宋阖族数十村环居于寺之一二里外,以为四邻”的记载便说明在祠堂建立之前,人们是以古林寺为中心进行地域上的联合,而且修建于光绪三年(1877年)的祠堂仍是依寺而建[162]。由此便可发现,香火庙在祠堂建立的前后除了在信仰、祭祀功能上发生了转变之外,它还反映出地域社会之中人们的组织形式的转换:祠堂建立之前,基于对神灵的共同信仰,香火庙成为了将人们组织起来的一种方式;祠堂建立之后,人们便以宗族的形式组织在一起,于是,这些庙宇便从一座具有地域性的庙宇转变为与宗族紧密相联的庙宇。

由此即可发现,鄂东的许多宗族处于涣散状态时,血缘关系并不十分清晰,于是在进行整合时,整个自然聚落的同姓之人便被归并为同一个祖先的子孙,这样原来的地缘关系就被血缘色彩所掩盖。麻城《萧氏宗谱》在《萧氏本源记》中道:“稽我族鼻祖道端公,原籍江西,妣李氏,生子三,千八、万八、五八,于洪武二年(1369年)同迁麻邑。千八、万八二公著籍冈邑潘塘,江澍附近之萧家湾亦其后裔也,因世乱而天各一方,未通声息,故失系于彼,而合族于此也。邑北门外四十里许之会龙山麓九口塘,即今萧家河之始祖,五世祖金山公娶继妣以助开基,辟田园而资后子,故生养死葬,概归幼子焉。而今上下分之分,乃昔分居上下湾之义也。”[163]在这里,萧氏的上、下两分就是原来的“上下湾之义”,同样说明了这一道理。

那么,人们为什么在祠堂建立之后仍在重修甚至建立新的香火庙呢?这里仍需要从香火庙功能的变化上找原因。

如前所示,香火庙除为人们提供信仰、祭祀的场所外,还具有一种加强宗族内部团结的作用。但是,香火庙并非一个完全封闭的排他系统,它虽然存在着一个核心的信众群体,然而,在它的外围还有一些分散的信众。各族的香火庙并不禁止外姓人入内参神,甚至还鼓励外姓人这样做,[164]从而使之更具有了一种“外联”的功能。祠堂的建立,使宗族内部的团结和控制得到了保障,但香火庙仍然承担着宗族的“外联”职责,如黄冈黄氏在记载本族的“家庙”时即称:“记云外事以刚日,内事以柔日,吾族之尊祖者,可以不敬神乎?”[165]而且,外姓之人来得越多,就越能提高本族的声望及社会地位,如黄冈《李氏宗谱》在《家庙朝阳寺记》中云:“我族于祖墓山场,南至陈姓檐沟,北至本姓田埂,西底罗堑,东近庙塘,漫漫旷野,迥隔人间。基宇凭余族创之佛像,听众姓供之,命曰朝阳。”[166]正是凭藉这种人气,香火庙的“外联”作用便为宗族保护自己在当地的利益及势力范围,甚至是对外扩张奠定了良好的基础。黄梅程氏龙王庙的例子就是一个极好的说明,据《龙王庙记》载:

多云山麓,有龙王庙,额曰“周公书院”,盖祀周龙王也。其庙建自乾隆年间,先曾祖海峰公,捐稞十七石三斗,先伯父文焕公,捐庙后山场一面,招僧奉祀香灯,僧人食用,取资如此矣。惟是此庙自建修以来,所需之费,皆出之我赞、谏、讯三祖之后裔也,而他姓不与焉。咸丰丁巳岁(1857年),庙毁于兵,又复鸠集族人,派费以复旧观。说者谓庙之基址界在多云,即迎神祷雨,亦与合镇之人共之。何以迭次修造,其费皆出一姓乎?而不知我族之卜居于斯者,土地人民,实居多数,则谓为程氏之家庙也。谁曰不然?故我族之宗谱系曰“云山派”,以寓于黄梅,盛于多云。合邑之人,推曰“多云程氏”老户也,亦巨族也。现在,庙中碑文所刻捐钱捐稞者,历历可数。此外,并无别姓稍为乐输者。嗟乎!僧人一瓶一钵,固不必募化于十方,诸佛诸祖,犹得享香烟于百世,费千万贯之钱,造千万人之福,匪仅为一身一家之计也。[167]

引文中,龙王庙“即迎神祷雨,亦与合镇之人共之”,然为何此座庙宇的创建以及迭次的重修均由程氏承担呢?作者指出这样做的原因:首先,本镇多为程氏,因而庙宇的修建可以保障他们自身的利益;其次,“合邑之人,推曰‘多云程氏’老户也,亦巨族也”的说法更点出了程氏修庙是一种实力的体现,它正显示了宗族在地方上声望以及主导地位。

另外,某些香火庙还有着为宗族保护风水的意义,如罗田王氏的回龙庵即为:“在今进士河下湾左塝嘴,前清之初,本族中湾、下湾先人公建,为风水庙。”王葆心对此亦加以说明:“按此庵名回龙,即寓把守水口之意,近蕲黄各县凡为水口立庙者,多命此名,或名曰水口,抑或曰回澜,大都回龙以把山势,回澜以把水势也。”[168]又如嘉庆十一年(1806年)黄冈庠生徐仁为本地许氏之普福寺作记曰:“龙丘之北有许氏者,邑之巨族也,其衣冠之盛、家道之丰,固难更仆数。第见诸创建者,于市则有新祠,于乡则有老祠,其于八房又创有别墅建有私祠。虽规模阔大、雅致宜人,究不若所建之普福寺,庙貌清奇、地势曲折,为许氏之锁钥,亦神明之灵境也。”[169]风水之意本就是对宗族以后长远发展的诉求,它仍是一种利益的体现,出于这些目的,宗族当然也就会不断地重修香火庙了,黄冈杜氏更是因此而将原为“祖宗栖托之所”改为香火庙者,谱载:“横溪寺乃我族香火福神,先人原建为祖宗栖托之所,后因堪舆风水之说,爰改为祈祷之地,塑像招僧,颜曰‘横溪寺’。”[170]

其实,最能体现香火庙的地域性者,当属那些由数姓共建并供奉香火的庙宇。这些数姓的香火庙有的本身就是社庙,如黄冈县蔡家庙,据光绪县志记载:“(庙)在王集区堤窝坂,九姓居民奉为社主。”[171]众所周知,这里的“社”应当源于明代的“里社”,按明初朱元璋规定:

凡各处乡村人民,每里一百户内,立坛一所,祀五土五谷之神,专为祈祷雨阳时若,五谷丰登。每岁一户轮当会首,常川洁净坛场,遇春秋二社,预期率办祭物,至日约聚祭祀。其祭用一羊、一豚,酒、果、香烛随用。祭毕,就行会饮,会中先令一人读抑强扶弱之誓。其词曰:“凡我同里之人,各遵守礼法,毋恃强凌弱。违者先同制之,然后经官。或贫无可赡,周给其家,三年不立,不使与会。其婚姻丧葬有乏,随力相助。如不从众,及犯奸作科,一切非为之人,并不许入会。”读誓词毕,长幼以次就坐,尽欢而退。务在恭敬神明,和睦乡里,以厚风俗。[172]

可见明代的里社制度不仅是一种宗教制度,同时也是与里甲体制相适应的社会制度[173],人们通过祭祀社神以祈求五谷丰登,如清代广济县人阮文茂即云:“孔圣曰敬鬼神而远之,有敬而不容远者,社稷之神是也。”[174]并且在同一里甲的编户齐民之间,为了共同维持里社祭祀活动的正常进行,就必然形成相应的里社祭祀组织。笔者在前文中已说明鄂东地区明中叶以后,里甲制度逐渐解体,从而在一甲之中可能形成由一户出首担任里长户,其他各户团聚于其周围,或是数户朋充里长户等数种情况。从名称上来看,黄冈蔡家庙应系蔡氏所创,而被九姓奉为社主,这显然是里甲变质的第一种情况在里社组织上的体现。又如蕲州紫金寺:“长峪里七户约所”;太源山东岳庙:“高砂里十三户公所也”;科亭寺:“在青山何万章口,相传唐时建,里因以寺得名,里中二十户公所也”[175],这三座寺庙则正是里甲变异的后一种情况的显现。由于“户”在此时已逐渐演变为“户族”,因而上述这些庙宇也就成为了一种以“户族”为基础、体现出一定地域范围内各族联合的由数姓供奉香火的庙宇。

更多的众姓之庙则并非社庙,不过它同样显示了地域社会中各姓之间的合作,以前揭黄冈宋氏鸦雀塆之常家庙为例:

常家庙者,纪宜分雅雀塆之香火庙也。庙称为常,向不得而知。甲寅春,予与栋臣仲符采谱至此,享庭公预为郊迎焉……向公齐问曰:“既公之庙,何以称为常家庙耶?”公曰:“先人遗言,吾祖兴公自文山头迁移来此,邻常氏而居,嗣后吾祖日兴,常氏日替,田园为吾祖有,庐舍为吾祖有,嵯峨之庙遂亦为吾祖有。康熙六十年(1721年)重修,有国忠公。道光十七年(1837年)复修,有顺铭公。先父于光绪间积公渐盛,以为补葺之需。迄今父已往矣,款已巨矣,不克继前人之志,一木而支大厦矣,于是席请任、张二姓,又有提倡重新之举。”予曰:“公欲重新,邀任张何?”公曰:“昔接壤有程大顺,忸于浅近之习,谓庙高则居不利,与吾祖兴公讼焉。幸任关二、张大鸾二公挺身以拒,而讼息。吾祖念之,庙遂与共,梁上所书固明征耶。”[176]

在这里,由于宋氏在与程姓为庙宇而争讼时,得到了任、张二姓的帮助,从而使宋氏一姓之香火庙变为三姓之庙,这正反映出此地域范围内三姓之间的联合。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。