三、从“户”到“户族”:以赋役变化为主线

在对广济县户籍表的考察中,我们看到鄂东地区众多明洪武时期所立的户名一直被固定下来,并进而导致地方官员对于里甲进行调整,在这些现象的背后,户及里甲的内涵同样发生了深刻的变化。而蕴含在“排比三百户”及“朋户”与“析户”背后更为重要的一点是,里甲制度本身也发生了质变。

由于户名的固定化,使“户”已经从明初一个现实生活中的家庭,转变为一个含有多个家庭、这些家庭又多半由立户的祖先繁衍下来的子孙所组成的血缘群体,他们共同使用着这个祖先所立的户头,以承担政府的赋役征派,在此,“户”便逐步成为一个承担一定丁粮数的同姓血缘群体。众所周知,明初基本上是在一定的地域范围之内编立里甲的,维系着同甲各户的是地缘关系,正如《后湖志》记载:“(洪武十四年编定里甲)凡编排里长,务不出本都,且如一都有六百户,将五百五十户编为五里,剩下五十户分派本都,附各里名下带管当差,不许将别都人户补辏。”[108]然而随着官府只是重视“三百户”及“四百二十户”,“户”的重要性便得到了大大的提升,它已从明初赋役征派时最基层的单位,上升为官府佥派赋役的主要倚重对象。由于此时众多的“户”已经发展成为一个同姓的血缘群体,因此政府的赋役征派原则就逐渐变为以血缘关系(一户独占一甲),或是不同血缘群体之间的合约关系(数户朋占一甲)取代了之前的地缘关系,康熙《广济县志》即曰:“户登则田治,赋平则产息,二者相成也。”[109]具体而言,“户”并不能控制户下的子孙可能存在的在县境内的迁居,而且当人口的增长与村落周围有限的生产资源发生矛盾时,又必然会导致这种迁徙的发生,如黄梅县程伯政户除了主要的聚居点程沙滩之外,伯政的后裔还散居于李家墩等十数处自然村落[110],这样便使赋役的征派在一定程度上突破了地缘的束缚。

明清时期的户籍制度有着两方面的含义,除了上述在官府一方它是控御地方社会及征派赋役的基础之外,对于民众来说,则更是一种编户齐民身份的象征,它正类似于当今的公民权,民众以向国家交纳赋税及服劳役为条件,来换取科举入仕等各种国家所承认的社会晋升权利。明王朝以里甲组织管理户籍,并实施以“册”控“籍”,进而以“籍”控“役”的统治策略,从而使户籍的意义更多地体现在赋役征派方面,对于这一点,可从众多的“户”为了逃避赋役的负担而宁愿放弃户籍来理解,如前揭黄冈三店冯氏因门差过重而放弃户籍,甚至放弃原有的姓氏来为他户做帮户。从明中叶开始,由于黄册制度的日渐废坏,建立在黄册基础之上的里甲制度也随之逐渐解体,明代一条鞭法的实行,使“役”以货币的方式摊入各户所有的田亩中派征,此时里甲中的“户”尚有向官府开报“丁税”,以及应役之年负责催征其他各甲钱粮的责任,如康熙《广济县志》即曰:“里三十,统排户三百,又各有甲户,而丁税于斯出焉。”[111]从明中叶,至迟从万历年间开始,至清康熙年间,统治者并未建立一个取代里甲制度的征税体系,因而此时的“户”反而较明初的地位有了一个极大的提升。

到了清康熙中期,鄂东各县革除里甲,进一步确立了明中后期以来的各户自封投柜的方式[112],如据光绪《蕲水县志》记载:“按旧志,初有官米民米之分,查系一斗以上起科,没官等田米一千二百七十一石五合五勺;一斗以下起科民米四万三千六百六十四石三斗四升六合九勺;后奉例清丈,不分官民,一体编差,又夏税小麦税丝桑丝,并入秋粮内同编,凡有科征,俱以秋粮为主,遂不分下则田地,一体起科。国初,随里办解,民犹苦于门户,至康熙二十三年(1684年),革除里甲,户置花册,生民获福无量矣。”[113]这样便使得催征钱粮的任务从原来的里甲转移到官府手中。然而此时原来里甲中的“户”仍有向官府开报丁税的任务[114],如在康熙年间的前期,罗田县的户首仍承担着这一责任。[115]

康熙五十年(1711年),“滋生人丁,永不加赋”的规定,在法令上将丁税定额化了;而雍正七年,鄂东各县普遍实行了“摊丁入地”的改革,又将“丁税”摊入田粮中征收[116],致使“户”亦不必向官府开报丁税,而是由“户”下的花户自行与官府交通。此时在赋役征派的意义上,“户”只负有督促本“户”之下的花户按时完粮的义务,如黄冈董氏宗族的户首董正鹏的例子正好说明了这一问题。董正鹏在为本族修谱所作的序言中说道:“鹏于光绪己亥年(1899年)奉邑侯杨公谕,充当户首,责以督催钱粮,约束子弟,与夫排难解纷为事也。”[117]又如黄冈《徐氏宗谱》在家规中规定:“督钱粮:商鞅不仁而阡陌开,按亩之征,自此以始,然清室济于赋费,民国饷于卫生,前后敷费不同,故钱粮所告不可不急业。凡族中花户,无论上下两忙,临时各自赴柜送缴,以济公益,以免催役倍苛,常云当官不穷,瞒官不富,慎之免之。”[118]以往论者均注意到在宗族的家法族规中有着“及时纳税”的规定[119],鄂东地区的例子则显示,宗族之所以如此规定,就是因为它原本即为征税中的一个环节,督促族人完纳国课是它的一项职责,只是在康雍时期,宗族大规模形成之后,这种职责以家法族规的形式表现出来而已。

以上清前期的“革除里甲”、“滋生人丁,永不加赋”及“摊丁入地”各项改革的最大影响是,“户”在官府征税体系中从明中叶的高峰地位上逐渐下降,明代户籍所带有的赋役色彩越来越淡化,而它所具有的国家编户齐民的象征意义则变得愈加浓厚。然里甲虽已被革除,但里甲制度仍以图甲制的方式存留下来,光绪《蕲州志》即称:“蕲城内外曰厢坊,辖三图,图即里也,以每里册籍首列一图,故不曰里而曰图。”[120]这时的图甲制就更单纯的是一种户籍管理的组织形式,而图甲中的“户”便从原来的共同承担赋役的社会群体(通常是一个同姓的血缘群体),转变成为户下成员确立社会合法地位的符号。

明清两代的赋役变化导致“户”的内涵发生种种改变,同样也对每一个具体的“户”的内部产生了深远的影响,这里的“户”已经从单个现实生活中的家庭逐步地演变成为“户族”,于是“户”便成为了宗族之间相互区分的一种标识,如在黄冈《丁氏宗谱》中,就因为户名的不同而认为两个丁姓并不同宗:

今之统言丁氏为老户者,抑何不察户名之各异,门差之不同乎?其所谓老户者,乃万家衖东北,元季丁普郎公之后,丁杰是也。迄今虽人丁凋谢,尝由元及明,累世书香,人盛财丰,称为望族。若余族始由某处,入籍郭家新寨,续迁左家桥,后迁于兹。余于乾隆二十年(1755年)往城应试,带完国租,尝见户房册书,一户丁炎,花户某某,一户丁杰,花户某某。观户名之各异,同姓不同宗可知矣。又丁杰则门差独任,丁炎与胡、朱、喻、万,五姓共当差。观门差之不同,其不同宗又可知矣。至于祖坟各有其处,不独无公共之坟,并无合棺并墓之坟,其所以称为同姓者,但因居处甚近,往来之际,大小长幼,彼此相称故也。若竟以为同宗,统而言之老户,何其谬哉。[121]

由此可见,某些宗族由一“户”组成,正是因为它划定了宗族的边界,有时对于这种区分标识的强调,使人们甚至忘却了“户”到底是从何而来的,如黄冈《程兴宗谱》即曰:“程何以兴名户也,程自伯符封国受姓,世居广平(今山西地),至四十五世元谭公以新安太守为民所请留,赐第黄墩(今徽州地)居焉。厥后子孙之蕃衍且遍天下,姑无论,即如来黄冈者,相传有九子。所从出之祖不一,所自来之地不一,或先或后,所来之时代又不一,而尊卑长幼之分,因以不一,势不能联不一者为一,又无户记以别之,则愈紊乱。前明之初,我旭祖、凯祖、岩祖以同胞兄弟自江南徽州府婺源县城内长板桥铁锁巷,来湖广黄州府黄冈县中和乡七家山之东下屋嘴居住。一文公系旭、凯、岩三祖之父,寻子至此,越数年而卒,葬于下屋嘴本宗祠右,故以一文公为一世祖,旭公、凯公、岩公为二世祖,户记曰程兴。”[122]那么,在从“户”到“户族”的演变过程中,户籍及赋役制度的变化,其具体影响又是如何呢?

首先,因为明初户名的固定,使同一个祖先繁衍下来的子孙得以团聚在同一个户名之下,这就为宗族的形成提供了基于同一血缘关系的人员基础。

其次,这些同姓的血缘群体由于共同承担着赋役的征派,因此也更加紧密地结合在一起,在此之中,最为重要的现象是户首阶层的出现。户首,或称户长,在两宋时期便已频见于各种记载之中。宋初开宝七年(974年),太祖诏令:“废乡,分为管,置户长主纳赋,耆长主盗贼词讼。”[123]淳化五年(994年),太宗又于诏令中规定:“两京、诸道州府军监管内县,自今每岁以人丁物力定差,第一等户充里正,第二等户充户长,不得冒名应役。”[124]自此之后,户长作为主督赋税的乡役便被固定下来,其间虽然经历了承充户长的户等有所变更、王安石推行的募役法中以大小保正或催税甲头取代户长等乡役制度的演变,但是直至南宋末年,在广大乡村由户长催税的实质却未有太大改变。[125]按前揭南宋时期罗田王氏即有天富公出为本户户长,对此,王葆心亦曾做过一番考证,据罗田《东安王氏庚申宗谱》记载:

(始迁祖)友直公数传至天富公,克振家声,即以天富为户首名号。按宋史食货志,太祖建隆中,制定诸州户为九等,著于籍,上四等量轻重给役,余五等免之,太宗淳化五年(994年),始令诸县以第一等户为里正,第二等户为户长,里正主督租赋,后以户长代之,二年一易,新法行则以一甲之首督收输赋,诸路皆言不便,遂诏耆户长仍旧募充,耆长期已足,不许连续为之,后又易名保长及都副等有差。据此知户首名号,即户长之谓也,此必元明耆老流传遗言之未尽湮者,当是宋世券契簿计中所留遗。证之宋史,又合元史食货志,则但有社长之名,至明史食货志,又只有里甲粮长之名,据此更可以证我四世七公为南宋人矣。[126]

王葆心的考证显示,南宋时期本地已存在着户长之称,而且此时户长的设立正是政府为了征派赋税的需要,本身就是一种职役。然如前所述,鄂东各户在明初被规整为一个个单独的家庭,此后鄂东地区出现的户首之称,或许应当从明初立户之初的各户户主处追起,随着户下人口的增长,就需要有人出面组织本户的人员以共同应对赋役的征派,而户首应当正是在这种情况下应运而生的,如麻城《胡氏宗谱》曰:“吾族十世以上子姓未甚蕃衍,大抵未有户首之设,故不得而闻之矣。”[127]鄂东地区户首的普遍出现应当始自明中叶,因为此时多数同一户名下的人口通过了近百年的繁衍,已达到了一定的规模。从另一个角度来讲,官府本身也无力面对同一户下如此众多的单个家庭,因此同样需要倚重于户首,由他来组织户内各个家庭,英山《傅氏宗谱》曰:“邑设宰,则万民有所依托,户立长,则家众有所秉承。”[128]于是,户首在赋役征派中的作用便逐渐变得重要起来。

至明中后期,明王朝的统治日趋腐朽,在基层的赋役征收过程中同样也是弊窦百出,鄂东地区表现得最为明显的是“收头”对民间社会的危害,如嘉靖《蕲水县志》就深刻地描述了这一现象:

蕲之弊,收头为甚。狡伪亡赖者干佥此役,其先不惜称贷贿嘱官吏,以图肆志。官吏既德私遗,遂相与为市,峻罚严刑,钳制人口,利兑倍加,莫敢控告,盖可岁月完输也。彼且肥焉,轻裘伐狐击兔,嫁女赘郎,宿娼买妾,养汞烧铅,歌呼赌博,凡可糜费财用者,罔不视若泥沙,以明得意。所以自备之术,不过埋没文移,不行查究,埋没不免则呈告之,呈告不免则奏勘之,惟以小民拖欠为辞而已。万一岁月既久,由票遗亡,是小民果逋负也。又一术焉,蕲多水推沙瘗,及硗瘠荒芜田地,求以赔费馈人而不可脱者,则欣然受之,假造契书,增添亩价,预为告陷善良之计,有司者方以公赋为重,弗察民隐,狱禁考掠,勒成和买,买田未几,而先已卖田矣。以己之膏腴,易人之瘠弱,剜肉医疮,卖丝粜谷,救急目前,虽为子孙他日之忧,姑未暇计,不移时而减亩掯价之讼又见矣。与此不足焉,又将曰某家吾之寄顿也,某家吾之债负也。又不足焉,则有宗族亲戚以次而及。吾见其有累而死者若干人矣。彼固幸生焉。吁!收头之肉其足食乎?[129]

据杨国安考证,蕲水县的收头是由明初的粮长演变而来,他们的职责一直是负责田赋的征收与解运,只是收头的充任者已从原来由税粮大户担任的粮长,转变为通过贿赂手段取得征税资格,然后从征税中渔利的“狡伪无赖”之徒。[130]上述《蕲水县志》的记载正反映出当地士民对收头的这种危害深恶痛绝的态度。

收头之外,吏胥在赋役征派中的徇私舞弊现象同样为士民所痛恨,明代广济邑人杨大鳌所作《州胥行》一曲,就充分体现了吏胥阶层对乡村社会的负面影响:

州胥几伙出县市,千村万落难回避。

男号女哭向苍天,夫走妻亡匿空树。

去年如流催军饷,几年陈税一齐征。

镂肌刻骨人凋丧,小邑数家徭斗大,民贫土瘠空惆怅。

君不见掀髯大帽胡为者,手挽银铛行跨马,拦门呵客无人入,府帖虽来匿不下。

又不见公门以外无朝烟,公门以内声彻大,那有亲朋救急难,只恃性命当煎熬。

况有永日谁能逃,愁云苦雾昏昏然。

对此吞声忽复泣,恐有州胥门外立。[131]

与鄂东地区相邻的汉阳府汉川县,同样存在着收头及吏胥在征收赋税时上下其手的种种弊端,万历《汉阳府志》在详细记载了这些情况之后,府志的编纂者秦聚奎就在其后加以说明,曰:“征收之弊端,在在若之,惟恃贤有司肯留意耳。余在关中,亦痛憾此弊。比里排,则人户高枕,人户私付粮银于里排,则里排侵用,刑责徒烦,而完粮无日也。一日,上司有议比户首之檄。余曰:‘得之矣。’于是□簿籍通县户首之名,而各注本户粮银之数于其下,到限惟出示,呼里排带户首听比,限不完者,户首责无贷,完者即不到官,亦听。其里排,惟责以催户首到县,而不委以催粮之责,以防其侵渔,且严比惟在麦熟与秋收之后,余皆从缓。由是户首畏责,则无不完之限,里排畏户首禀白,则无侵用之奸,即吏胥亦若苦于水清石见而无所容其高下矣。至收银之处,须悬锣一面,听人户与收头面兑,如收头重索,许人户击锣,我辈取而自兑,果重则枷责一二收头,以警其余,又谁肯以身为尝者。然此一段难言矣,仿而行之,非贤有司谁异焉。”[132]在这里,秦聚奎就建议以户首来抑制收头及吏胥的舞弊现象。

事实上,鄂东地区许多地方官员在赋役的征派中,已开始自觉地倚重于户首,如万历年间蕲水县修城时,知县便直接将劳役任务交给了各户户长,邑人朱袗记云:“侯且惧下人侵渔,募民自出纳分筑,以城工付户长,城楼付义民,不数月告成。”[133]

美国学者杜赞奇将处于官府与民间社会之间的赋役征收中介分为了赢利型经纪与保护型经纪两类,前一种类型是指收取一定佣金的“国家经纪”(State brokerage),而后一种类型则是村社自愿组织起来负责征收赋税,并完成国家指派的其他任务,以避免与赢利型经纪(村民认为他们多是掠夺者)打交道。[134]以此分类来看,收头及吏胥显然归属于赢利型经纪,而户首正是保护型经纪。户首通常由户众公举,其择立主要是以才德并重为准则,这就最大可能地避免了损公肥私现象的发生,如黄冈《李氏宗谱》在《家规》中规定“户首董率族众,较村长为更繁,必于各分中择才德兼优、品行端正者,方能任之,如遇事生风,徇私渔利,听阖族秉公革去,另议正人”[135];又如黄冈《胡氏宗谱》规定“立户首、分首,必须廉明公正,可为族人法者,方克承当其任。如有偏执徇私者,断不容搀入,至异姓子孙,虽廉明公正,永不准承充户首,经理祖事”[136];麻城《胡氏宗谱》更是详细地概括了每一位户首的特征,从其记载来看,他们或有道德修为,或为宗族公益事业出钱出力,均可称为户众的表率,谱曰:

户首者,一户之首也。首也者,一身尊之也。圣谕云,人之待其宗族,必如身之有四肢百体,务使血脉相通,而疴痒相关,四肢百体皆所以效令而奉一首,首正而一身之容貌悉正,故记云足容重、手容恭、目容端、口容止、声容静,而要之以头容直,然后可睹其气容肃、立容德、色容庄矣。昔徐节孝先生从安定先生学,以此喻而思户首,其道不已较然哉!吾族十世以上子姓未甚蕃衍,大抵未有户首之设,故不得而闻之矣。及十世子恭公始充户首,以后越有十三公可历历数之,其略曰:

缅想恭公,振拨族中,端庄朴质,有太古风;

下授启儒,励己饬躬,精勤敬慎,迥异懵懂;

继起从勋,磊落称雄,解纷排难,到处通融;

委任必成,敦厚怀忠,鲜不有初,亦克有终;

复归勋子,补父之工,无忝所生,之瑞承充;

接属之璲,合族尊崇,读书知礼,品望优隆;

之浦可任,信必由衷,遭逢顽梗,忧心忡忡;

昆季有托,之测谦冲,华龄仁寿,八十老翁;

续有桐公,耿直可风,无私无曲,和族雍雍;

枫公续起,不与流同,锄奸养善,尘障一空;

递及正升,庙田构讼,联宗敦本,祖积初功;

正官功大,积累扩充,建祠矢志,启瞽振聋;

承齐续美,明决廉公,祠成谱倡,泽及无穷;

后有起者,勉袭芳踪;

承齐而后,木公贤良,始创家谱,后裕前光;

嗣徽显灏,功德难重,成人成己,仁寿而昌;

显师媲美,整饬纲常,功存谱牒,清洁流芳;

承秀挺起,仁厚坚刚,不矜不伐,有典有章;(https://www.xing528.com)

续理德润,明哲精祥,治人治己,事不荒唐;

浩乎显广,正大端庄,事有主要,挈领提纲;

森公树立,智足才长,不茹不吐,功著家邦;

德潢接理,志续煌煌,绳其祖武,正直刚方;

仪公表著,正正堂堂,宗功悠赖,家乘匡勷;

椿公创立,儒雅清刚,功成家史,作述重光;

后之继者,实所厚望;

炳公善继,练达老成,渊渊家学,光复前人;

光森继起,敦厚文明,发明富教,一再忧勤;

光典甫立,品望咸钦,持筹未展,天夺年龄;

崛起光明,革故鼎新,宽严并济,事遂功成;

显荣特出,敬笃宗盟,督修家乘,孝友存心;

后事日新,振起文明,出类拔萃,垂裕后昆。[137]

由于收头及吏胥以在赋税征收过程中谋利为目标,对民间产生了极大的危害,而户首是由户众以才德兼优为准绳公举的,因此,在民一方当然会在赋役征派时唯户首的马首是瞻;在官一方,由于收头与吏胥受到民间的反对,并可能造成赋税无法全完,某些尚能洞察民情的官员亦希望以户首来约束他们。由此可见,正是这种官府与民间的双重需求,在罗田、广济等数县从明成化、万历至清康熙年间所进行的里甲赋役改革中,“户”的地位被提升到了一个新的高度。可以说这既是官府对“户”以及户首倚重的结果,同时也是对户首地位的一种承认,黄冈《梅氏宗谱》称:“户长之立,临以祖宗,约束孙子,视法堂之威刑、官衙之劝诫,更有大事化小,小事化无之实效,须择厚重公正者为之,以毋废厥职。”[138]从罗田、广济、黄梅等县的情况来看,整个鄂东地区的这种变化在成化年间便已开始,至迟在万历年间已经普遍。

在上述麻城胡氏的例子中,分别由第十三任户长承齐修祠、第十四任户长木公创谱等进行宗族的组织化建设,可见,户长的出现要早于宗族的形成,这就为宗族的形成提供了应有的组织领导人选,可谓意义重大。然在其出现的初期,户首亦经历了一个从自发产生到由户众公立的过程,如广济《刘氏显户宗谱》即云:“户长家原有之,但非出于公立,不免随声附和,唯唯诺诺,不惟不能息事,适以滋事,故非礼不法之徒逞凶肆暴,无所不至,须择一至公无私、素有品行者立之,更分择一二正直有力者佐之,方能仗义执言无弊。”[139]从万历至康熙年间,户首已变为由户众公立,而它作为官府与民间社会之间的赋役征派中介人的身份也得到了官府的肯定。

清初至雍正年间,鄂东普遍实行各项赋税改革,使得户首原本带有的浓郁的赋役征派中介的色彩逐渐淡化,但户首并没有因此退出舞台,它仍被官府视为一户之首,并被赋予了更多的职责,如民国《麻城县志续编》称本县境内风俗有赌博、花鼓戏二害,县志编修者即云“此二事政府本悬示严禁而不能禁绝,是所望于各区区长、各姓户长有以劝谕而取缔之”[140]。正如前揭黄冈董氏的例子所显示,户首除拥有“督催钱粮”的职责之外,还有“约束子弟,与夫排难解纷”等任务。又如黄冈《彭氏宗谱》规定:“族有贤能出众、公直服人者,举为户长,不得任意轻举,亦不拘分齿俱尊,盖先乎闻道,吾师之之意也。一族尊卑长幼须听其约束,如有不遵者,该各房长秉公处治。”[141]可见,户长的地位不断得到提高并巩固,这样便促使了户首由赋役征派的中介向族内权威阶层的转化,由此,鄂东各县宗族的组织化便逐渐地发展起来。

伴随着“户”在赋役征收体系中的重要性逐渐降低,而它作为国家编户齐民的象征意义则变得更加重要。编户齐民,意味着有考取科举功名的权利,并且还有得到官方认可的在本地的合法生存权,正是这些因素使得“户”更成为了维护户下人员在本地的势力范围的社会群体。如果说万历至康熙年间由“户”演变而来的“户族”是一个应对赋役征派的共同体的话,那么自雍正年间开始,户族则更像是一个保护本族在地方上的势力范围的利益集团。上述户首被责以约束子弟,维护地方风俗之事,正是官府对“户”的内涵发生转变的反映,同时,官府的做法也更进一步促成了户首向族长的转变。麻城王氏在该族谱中规定:“祖账系户长经管。”[142]黄冈郑氏在嘉庆年间亦规定:“一、户首董率一户子弟……一、户首管理祠务、收存祭产……一、户首督催合户国稞早完,毋许延缓亏欠。”[143]这正显示了户长已成为了宗族的管理者。乾隆年间,官府推行族正制以利用及控制宗族[144],而鄂东地区的某些族正就是由户首所担当的,如黄冈《雷氏宗谱》曰:

族正约:户首者,族正也;族正者,一族之正人也,以己之正,正人之不正也。夫言语不足为人之征信,行事不足为人之表型,品望不足为人之敬服,固不可以领袖乎一族。然亦既选择而得其人焉,又必听命于其人,受其人之约束,而后其人得以尽心力、严整肃、任劳任咎于其间,方不至有掣肘之虑。但族中不乏傲劣子弟妄恃臆见,每事龃龉,或有善举,多方挠其大计,阻其成谋,随口雌黄,必至于倾颓而后甘心。嗟乎,族亦何取乎有族正哉?今我族公立户长,是为族正,族人宜听族正约,而族正亦愿与族人约,立规数则,共相遵循焉。[145]

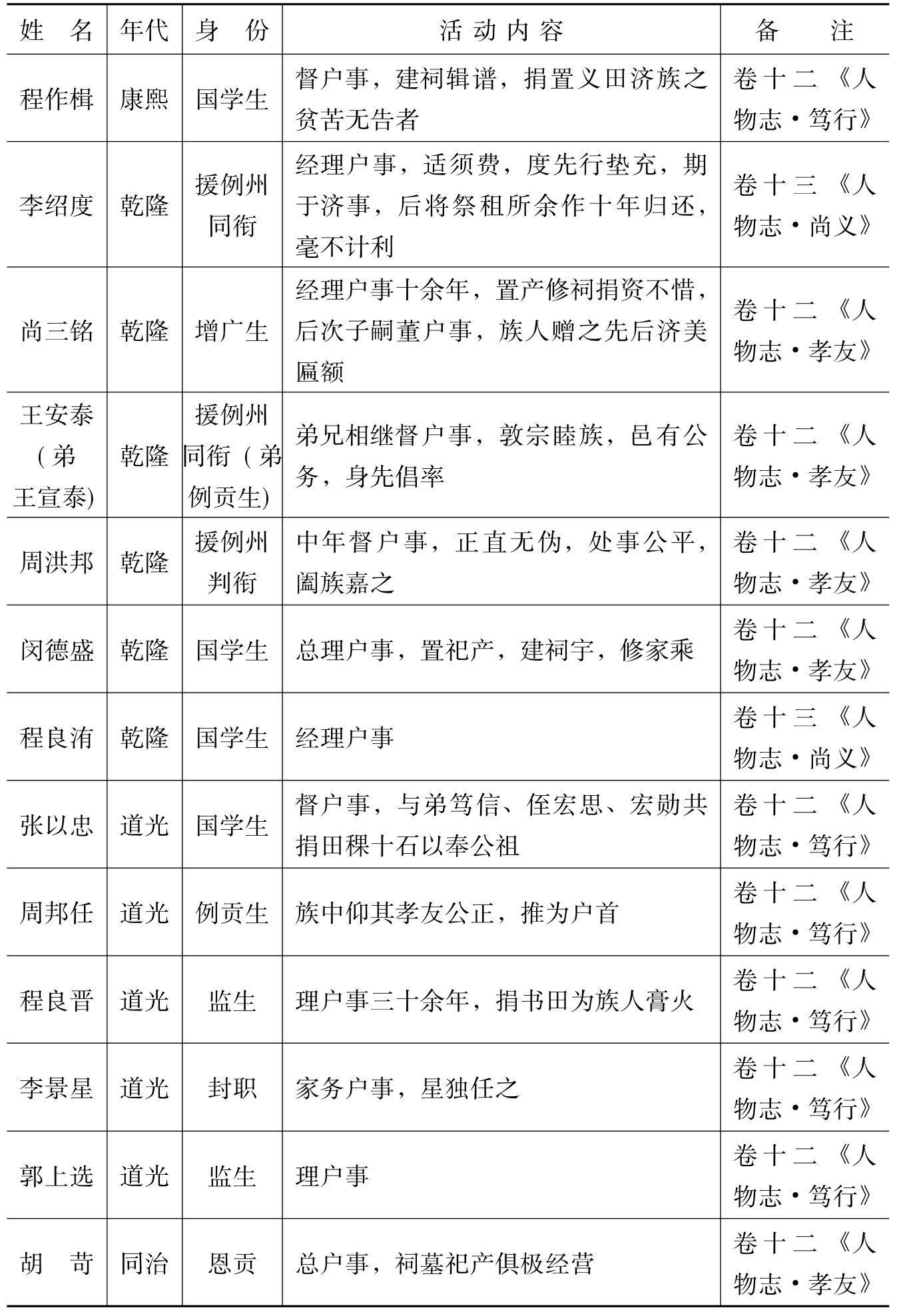

至民国时期,有些宗族之户长甚至拥有了从族内业产买卖中提成的特权,黄冈《谢氏宗谱》即称:“我族户首,向无辛劳,今公同议定,族内有买卖业产,无论户首在场与否,均先提起正中一分,存交户首,此系以利行义,并非假公济私,隐匿者,查出倍罚。”[146]方志中亦可见到户长转变为宗族管理者的记载,以蕲水县为例(详见表2-7),可看出“户事”即为族事、“户长”即为族长。

表2-7 清代蕲水县户长举例

资料出处:光绪《蕲水县志》。

户长由主持赋役之人转变为一族之长,从一个角度反映了在“户”向“户族”的演变过程中户籍及赋役制度的影响。在今武汉市新洲区(原黄冈县西部),某些宗族的房支是以“甲”的形式命名的,例如黄冈黄氏:“我族自三世析为三分,至七世分为十甲,惟分甲未循长次之序。”[147]对于“甲”,我们首先联想到的是里甲、保甲等富有官方色彩的基层组织,那么“甲”何以成为宗族房支的名称呢?解答这一问题,或许可以从另一个方面显示出户籍及赋役制度在户族组织化过程中的影响力。在晚清民国时期开始大规模编纂宗谱的时候,人们大多已经无法得知“甲”作为房支名称的确切原因,有的将此名称附会于其他,有的干脆不提及命名之缘由,如据黄冈《雷氏宗谱·编甲记》记载:

九甲之分,承诏已久,不独传之,而且笔之,知确有本原矣。按七世祖阳荣生子六,长大儒、次大栋、三大魁、四大相、五大吉、六大元,殆与天地合德而有乾坤六子之象乎?据此以分六甲可也,乃变六为九,意以义经之义。六,阴数也,九,阳数也,阴动则生阳,故长三五各为一甲,次四六各分二甲。吾亦以长三五为数奇,奇则不分为二,次四六为数偶,偶则不合为一。至次编为二三甲数,以次及四编为四七甲,六编为六九甲,位置悬隔,次与四皆祖一妣二,别之以母弟,各从所出,而分承一甲。六则祖一妣一,兼承两甲,均不拘一例,是又参互错综,以尽其变。由一而六,由六而九,无非欲后世体立数之意,有始者,必有终,克振家声,丕承先绪。兹不揣冒昧,抒膳引申,列祖在天,尚其鉴诸。[148]

在这里,雷氏便以阴阳义象之说来解释“甲”的由来,着实让人如坠迷山雾海之中而更加不明究竟。我们知道,族谱并非是完全反映宗族客观事实的文本,对于编纂以前的宗族历史多属于追溯性的记载,以上这段记载,应当正是黄冈雷氏的后人以自己的理解来重新阐释祖先编甲的原因。不过,在制度史的大背景下透过其他族谱的零星记载,我们仍可窥见历史的真实一面。

在对“户”的性质及其演变的考察中,笔者曾指出,鄂东地方官府以“排户”—“甲户”或与之类似的形式取代了以往“里长”—“甲首”的结构,这些“排户”或由数姓组成,或由一姓独占。这种现象同样发生在新洲地区,如黄冈《林氏宗谱》:“我祖西山公先居矮林铺,后徙宝盖寺东歇马三司山,户额七甲林周贞。”[149]这里的“林周贞”户便等同于黄梅县的“排户”。在黄冈《陈氏宗谱》中亦有类似的记载,据称洪武六年(1373年)陈氏在迁居新洲地区之后,“于是听其田宅自与,官给牛种,三年量输租,立里甲,而有二甲之役也”[150]。一般而言,他们仍自称为“里长户”,前揭黄冈《熊氏宗谱》即云:“因元纲解纽,避地黄冈洱河而始家焉。因为明定鼎,以侄男熊伏起户,垛四川天长卫军,复调广西桂林卫小旗,收籍遂为黄民,编入黄册十甲里长。”[151]

据黄冈《胡氏宗谱》卷首《始祖后列为十分纪略》称:

我族原籍系江西饶州府瓦屑坝,因元末明初时,□(流)寇蜂起,蹂躏楚地更甚,原居人民百不存一,后来斯境,北多属南昌等郡。吾始祖受二公系同时至楚,卜居黄郡,生荣昆季八人,皆荣名,其后迁居各地,未及备载。惟我一世祖荣八公于成祖初年,迁冈邑慕义乡刘集区辛家冲上二里许李秀圩,创基屋、开辟土地居焉。时征役繁重,难堪悉索,以故列十甲为十分当差。[152]

这篇写成于乾隆五十年(1785年)的“纪略”,比较清晰地反映了胡氏十甲正是为了应对“征役繁重”的结果,编甲的时间在明成祖永乐朝之后。大体而言,新洲区户族编甲时间大多在明中后期,如黄冈《彭氏宗谱》记曰:“数传而后至弘治年间,移居回龙畈港湾社下,户口彭东,编成一六二五七九八十等甲。”[153]在此,彭氏的分甲时间指明是在明弘治时期。前揭黄冈黄氏在始迁之后第七世分甲,按其宗谱记载,黄氏始迁于明初洪武年间。[154]若以三十年一世计算的话,其分甲时间亦为明季。我们知道,在明中后期的鄂东地区,“排户”或“里长户”在赋役征收体系中的地位上升到一个新的高度,成为地方官府主要的倚重对象。那些由一姓构成的“里长户”,本身同样面临着如何合理地组织户内人员以分配赋役任务的问题,于是借用赋役佥派体系中“甲”的名称,而将本“户”内部分为十甲轮流当差,未尝不是一个可行的办法。从时间上来看,明中叶以后“户”的分甲,正与其在赋役征收体系中地位的上升趋势相吻合,因此这一推论应当符合当时的情况。

从现有资料来看,新洲区大部分编甲户族的内部分有十甲,例如谢氏:“本族自一甲至十甲,男丁不下数千。”[155]从上述黄冈彭氏“编成一六二五七九八十等甲”的记载来看,在编排之初,彭氏仍是分为十甲。这种编为十甲的做法,与明初编制里甲时每甲由十户家庭组成的结构十分类似,使人不得不怀疑在此之中难免会有地方官府的参与,或者至少可以说它是一种在官方政策影响下的民间行为。划分十甲是为了赋役征收的需要,在编制之初,为了能在户内达到均衡地分担赋役任务的目的,很多时候就不会与具有血缘关系的房派完全重合,从而产生宗族系谱性的房支与功能性的房支之间的分离[156],黄冈《黄氏宗谱·凡例》很明确地指出这一点:“我族自三世析为三分,至七世分为十甲,惟分甲未循长次之序。”其中“元分共二甲,曰西一甲,曰四甲,西一甲者,别乎仁分一甲而名之也”;“章分共三甲,曰七甲,曰六甲,曰三甲,系居元分之次”;“仁分共五甲,曰十甲,曰九甲,曰五甲,曰一甲,曰二甲,系列章分之次”。[157]事实上,在族众的现实生活中,以“甲”来区分宗族房支的做法更为普遍,如《黄氏宗谱》便是由各甲支谱合纂而成,直至2004年重修祠堂时,他们仍以甲为单位来分捐筹费。[158]户籍及赋役制度对于宗族的影响,据此可见一斑。

如同里甲中的各户一样,明中后期“里长户”下编成的各甲同样会由于发展的不平衡,导致某些甲的消亡,聚居在今新洲阳逻等地的陶氏便是如此,《陶氏二甲谱》称:“迨明初邴祖裔孙再一公始迁黄冈上伍乡仁里堡,即为吾族之一世祖,名分十甲,实只有九,原以余二甲为首。”[159]针对这种情况,一般户族会采取维持现状的做法,然而亦有一些户族通过吸收其他人群的加入,来共同承担赋役。乾隆五十九年(1794年),徐堏圻在追述本族迁居今新洲区三店镇的历史时,这样描写道:

元末至正壬辰(1352年),红巾作乱,(江西)清潭之子孙万有余人,遭贼张文昌劫之,不可胜数。惟我祖伍造任河南汝宁府,合家幸免。后致仕,复归清潭,传三公,曰富、曰贵、曰应,于洪武戊寅年(1278年),三公始迁楚北黄州冈邑地号竹林,辟土田,剪荆棘,以立门户。后分东西二分,支别九甲,一二三五七八甲系列为东分,四六九甲列为西分。后苑篾湾入户,增为十甲,合顶门差。此非人力之所能为,实乃天之所默相也。[160]

在这里,苑篾湾的入户,使得徐氏最后得以编满十甲,“合顶门差”。大概是写作的时间距离编甲之时还不十分遥远,在徐氏族人心中苑篾湾人与他们没有真实血缘关系的记忆还没有完全抹去,因此,徐堏圻才会发生“此非人力之所能为,实乃天之所默相也”的感叹。

通过以上对作为房支存在的“甲”的分析,我们可以看到,户籍及赋役政策不仅促使了鄂东地区宗族领导阶层——户长的产生,从而使得“户”向“户族”转变,而且在“户族”的形成过程中还塑造着户族内部的结构。

前文指出,户籍及赋役的负担对于鄂东宗族的形成与发展起到了极大的推进作用,对此,我们还可以黄冈易氏宗族形成的例子来加以说明,据该族谱曰:

按天文公生元顺帝至正九年己丑(1349年),卒永乐九年甲辰(1411年),入明朝四十七年,自九三公迁黄已六世矣。黄冈齐安驿马役永充者,因太祖罪恶温州之人,谪戍来此,永充马军,仍著温州协济工食银两。至永乐五年(1407年),因永充不足,复插本地粮多者当马役一名,即免本户差徭,仍每名岁给工食银三十六两,官给马价,或有死坏,报官给价另买。我天文公遂顶粮插一名,然在当时咸美以为大户也。天文公生三子应宗、应先、应远,三支子孙轮流当差,至有私相顶买,希图射利者。如大参公时急拟告部出脱,而尔时承走者,又视为奇货可居,力争弗与脱也。及万历末年,贴马户潘明实,因改为潘天文,则马政之有利无害可知矣。乃自寇兴兵起,户部议节省,裁工食,而马户苦矣。自崇祯庚辰(1640年)抚院宋一鹤以驿马为兵马,而驿站为死地矣,马户为土芥矣,十往九死,十室九败。我家如宾仲、淑甫之丧其命,元甫、石庄、仰北、圣若、意衡、调五、怀夫、伯赐诸人,或身其鞭笞,或家被其洗,户或财遭其破败,呜呼,苦矣。白云名象生,乃议民米一石出稞一石,以为公田,米少者出银一两,行之一年,遇南京九常死,遗租八百余担,公议捐以奉祭祀,以当马役,而各家之田,俱行退去。不虞势事叵测,八百之租顷刻尽归乌有,虽时非犹旧,门户未改,三支宗派不可失也。若桃树坳、林家畈为应先之后,锁石口、西冲为应远之后,贺家坳、马鞍山、悟空寺及我衡公四大房为应宗之后,子姓虽有多少,三支之后未云微也。先桃树坳输有城隍咀稞二十石入公,走马尽亦受价二十八两归去,约议马役照分均当,凡我子孙,须念皆为天文公后,即居有僻闹,人有昂藏,岂闹者昂者专受其苦,而僻者藏者独享其福哉?众擎则易为举,柴朋则火为高,语云忤逆门户孝顺,当此之谓也。其尚念之,其尚念之![161]

在上文中,从明初开始天文公三支子孙轮流当差,承担为黄冈齐安驿养马之役,然而到了明朝末年,马户因工食被裁,并驿马改为兵马,致使徭役负担大增,之后有族人名象生者“乃议民米一石出稞一石,以为公田,米少者出银一两”,以应付马役,其间又有族人“遗租八百余担”增加了这种公产,于是易氏有资本进行祖先的祭祀,以及承当马役,此后虽然因战乱等原因公田丧失了,但他们仍以宗族的形式共同承担赋役重责。可见,这段记载生动地反映出正是马役的负担,促使了易氏宗族的团结与融合。

以本书所关注的“江西瓦屑坝”移民传说而言,作为这个传说所蕴含的内容之一——元末明初的移民浪潮,或许在这里就可以得到一定的解释。为什么众族皆言是元末明初移民的后代呢?部分原因就在于明初他们的祖先所立之户一直被固定了下来,即使其中有些是明中期所立的新户,溯其立户渊源,仍可追至明初。相对于前文中某些宗族能够比较清晰地记述宋元时期的世系,更多的宋元遗民后代却不能准确地回忆起立户之祖以前的世系,或只能追述之前的一两代而已,如黄冈董氏:“(董姓)数千年来散处天下者,派别支分,难更仆数,即先世隶籍于黄,世系亦无可考,自元时敬中公由参政归田,家声始著,即以公为始祖。”[162]在此,董氏就以“家声始著”作为追溯始祖的标准,而那些没有显赫祖先可值得称耀的宗族,就只能以立户之祖,或是之前的一两世作为其始祖,于是在其他乡人都声称自己为元末明初移民后代的情况下,他们就很可能人云亦云了,如此就加大了这股移民浪潮的影响力。某些由数“户”构成的宗族,正是他们尚能记起立户之前的一些世系,并以此断定“户”之间的血缘关系。

另外,黄冈某些宗族声称始祖迁居此地的时间为洪武二年(1369年)[163],以及洪武十四年(1381年)[164],与朱元璋下令各处的漏口脱户向当地官府出首入籍,以及编纂黄册的时间惊人的一致,从而使人不得不怀疑他们原本就世居此地,只是在此时获得官方的编户身份而已,这无疑也增加了所谓元末明初移民的数量。

那么,明末清初的移民为何又在族谱等资料中没有得到充分的反映呢?关键之处就在于鄂东各县清初的户籍基本上承自明代万历年间的数据[165],如广济县在乾隆五十八年(1793年)有一个六千八百一十户的户口统计数字,这个户数应当就是排户与甲户的总数,而这一数字则基本上与广济县嘉靖年间的户口总数持平。康熙《广济县志》便称:“天子敬百姓,则民数拜登,岁一受事。今户籍十年大造,犹循古法哉。其登耗之实靡伪增,凋残之余,帅二三子。夫妇以蕃将免者,壶酒豚饩几何,四方之来者占籍否,而版负犹昔,丁男如旧也。”[166]可见,虽然有众多“四方之来者”,但“版负犹昔,丁男如旧也”。乾隆五十八年《广济县志》详细登录了本县的《士族表》及《户籍表》,并在表前加以说明:“地志旧无士族表,今仿唐书宰相世系表之例创立此表,又别立户籍表以配之,所以明土著之义,而士食旧德、农服先畴,以不忘其所自,念尔祖者修德,爱土物者心臧,或亦训俗型方之一助欤。”[167]由此可知,两表记载的目的正是为了“明土著之义”。

清初没有采取如同明太祖朱元璋那样的严格进行人口统计的铁腕政策,致使众多明清之际迁居此地之人为了在本地获得生存的权利,就不得不依附于原来的土著户籍之下。原有的土著居民势力一般要强过清初的新移民,因此,在此亦可悟出为何声称元末明初迁居此地的移民多为“大姓”的部分原因了。罗田知县金世桢曾于康熙三十五年(1696年)指出了本县“丁随人派”有五大弊端,其中之一就是:“罗自明季兵燹以来,土著之家甚少,民多从邻邑挈妻襁子,住田主之房,佃田主之地,平昔不讲知交,临时又乏贿托,报丁户首即报其人,及完丁不起,潜归本土,以致丁粮虚悬,无从追比。”[168]编写于20世纪50年代的《湖北省英山县革命史资料汇编》即记载了这样一段口述史资料:

花户:桃形地一带,最先由余姓居住。后来,姓胡的从湖南搬来,姓龚的从浠水搬来,姓周、姓邓的从罗田搬来。这些外地搬来的农民,族长余惠畴说他们是余姓的“花户”是插进来的,应该听他的话,受他管理。政府要柴要米,就由他摊派到“花户”身上。总之,什么公事都由他们办理,如果不服从,就说是犯法,由他治罪。余姓族长有红白喜事,过年过节,“花户”必须送礼。地方反动政权的办事人,例如保正,不按余姓族长的意志办事,就要撤职。保正的薪水,均由“花户”负担。[169]

由此可见,这一做法还延续到了民国时期。于是,在户族整合的过程中,这部分的移民或是被整合入户族之中,或是被边缘化了,不过这批即使在清初被边缘化的移民,在清中后期仍有可能通过虚拟的血缘关系重新进入宗族的范畴之内,这样便使明末清初的移民数量没有在族谱等资料中得到充分地反映了。

移民现象代代有之,以整个明代而言,曾维伦即言万历时之黄梅:“至其风俗大端,土广人稀,一夫受瘠田不下十余亩,水乡苦潦,山乡苦旱,一岁之入,不足支所出,以故输赋不能前,而官以是病。其工匠无土著,率四方来者,取相通而食,凡开张百货、通盐利者,又皆三吴徽歙之人。”[170]嘉靖《罗田县志》亦云:“去石伐木,开辟成田……流集日众,专以种山为事。”[171]江西人移民外地亦代不乏人,如明人钱琦曾言正德年间,“(江西)物料夫差,百端催迫,至不能存,而窜徙于他乡,或商贩于别省,或投入势要,为家奴佃仆”[172]。这些江西移民来到鄂东地区者亦不在少数,明嘉万时人于慎行即称“江右之徙楚也十人而八”[173]。然而,即使某些明代迁居鄂东的移民同样可能依附于明初所立各户的名下,由于军户在明初有某些免役的特权,如朱元璋在洪武四年(1671年)就规定“各府县军户以田三顷为率,税粮之外,悉免杂役,余田与民同役”[174],这就促使更多的小户附在军户之下以躲避赋役的负担。如前所述,众多军户的户名从明初就开始固定下来,正由于某些小户的依附,使得现今凡称户族者,其户名的起立大都可追溯至洪武年间。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。