形态,是人物造型的整体外貌,是通过不同角度与距离观察得到的无数形状。在魔幻电影中,由于数字技术的介入,无论是非自然中的形态,还是现实和自然中的形态,在视觉效果的表现上都发生了质的改变。点、线、面、体是造型形态的基本构成要素,运用三维建模和渲染技术设计制作的人物形态,可以不拘泥于现实生活中的实拍造型,能够以多种自由组合方式构成千变万化的形态和丰富多彩的美感。东方民族“重神而轻形”的灵魂观念决定了中国魔幻电影的神怪造型不是以“形似”作为先决条件,而是以“神似”作为人物塑造的先决条件。这就要求创作者根据“神似”的需要,传达出特定人物的精神状态,在意与象的关系中突出意的主导作用,以“神”驭“形”,勾勒出人物的内涵和精神命脉。

“以神驭形”是一种由虚到实的转化,把人物内心隐秘的、不可见的神情和意志转化为可感、可视、可想的生动形象。在这一过程中,创作者首先需要抛开自然对象的实体真实,以全部感性与理性认识来综合表现对象。在这种主观意念支配之下的造型形态,通常不是科学的、写实的,而是加以夸张、变形、扭曲的一种非常规的、非教化的、不受逻辑规则束缚的“本我”[45]造型形态。

1.玄妙超脱的“神”

中国文化中的神具有凌越于人之上的生命方式和情感体验,它是宇宙本源“道”的化身,其不仅具有永恒和无限的生命,能够与“天地无穷”,而且拥有无边的法力,可以主宰人类的生活。对于这样一个超脱凡世、达到极高修养境界的人物,要如何通过数字技术进行表现呢?首先,利用“本我”的造型手法凸显“神”的超自然属性。神是不同于人类存在的一种非生命体,那么,它必然具有某种基于物像而又超脱物像的形态表征,同时“神”又是人们心中崇拜和敬仰的对象,所以这种超自然属性具有人们主观意愿的理想化特征。在西方魔幻电影中,这种理想化特征表现为最完美的人的形体和健美的肌肉,具有描摹写实的质感。而东方民族为了凸显神在人们心中所唤起的深刻印象和强烈的崇高情感,往往以夸大的比例、巨大的体积、众多的数量来显示神的超常品格,它可以不受客观物理实在的束缚,将形态加以夸张、变形,改头换面地创造建构。其次,利用“本我”的造型手法再现“神”的飘逸灵动、不可捉摸之感。《老子》曰“玄之又玄,众妙之门”[46],其谓“道”之深奥难识。作为“道”的化身,中国的神也具有淡泊玄妙的独特美感,它让人们觉得无所不在,却又无法靠近不可触碰。华夏初民为了表现“神”的超出人世,常常打破时空的阻隔,以简约玄澹、飘逸灵动、乘虚飞行的本我形态,表现神的这种不染俗尘、身在世外、凌驾于一切之上的超然态度。

陈凯歌导演的电影《无极》虽然有许多争议,但是影片中“满神”的造型是中国特效史上“神”形象的一个突破,客观地说,它在一定程度上传达了中国人心目中“神”的空灵与玄妙(图5-8)。满神的形象与顾恺之笔下的洛神有众多相似之处,且看曹植《洛神赋》描述的这位女神:“竦轻躯以鹤立,若将飞而未翔,践椒涂之郁烈,步蘅薄而流芳。”[47]基于数字技术的造型呈现,一方面保留了原作中飘逸生动、临风欲飞的婀娜姿态,另一方面又将她的超自然“神性”进行夸张的渲染。只见满神那高扬的秀发仿佛脱离了地球的引力而向上飞舞,她的裙摆和丝带无风而动,这种动力似乎没有方向,无源无由地随意散落于空中。[48]在这里,科学、理性的知识是不起作用的,满神不仅可以悬举于空中,而且能够鹤立于水面,表现出一种克服了自然力的“神性”存在。在树林与光明对话的一幕,满神又幻化为令人难以捉摸的红衣女子,她的身体若隐若现,透明而无实体,让人无法触碰,而她淡定自如的神态,又仿佛掌握着宇宙间一切的“道理”,玄妙而不可测。在《无极》中,导演将自己对中国文化“道”的理解转化为人形的神的造型,同时又巧妙利用虚拟的数字手段赋予“神”以反常规的超自然属性和空灵超脱的神圣感,契合了中国人心目中的神形象。

图5-8 《洛神赋》中的洛神与《无极》中的满神

2.幽怨缥缈的“鬼魅”

鬼魅是虚无的气,它是幻觉,是梦,是影子,是人们臆想出来的相对人而言存在于另一个世界中的事物。这种联想的背后是恐惧害怕的心理情绪,人们通常认为鬼魅会加害自己,或者会给自己带来不利的影响,因此鬼魅的造型多是神秘可怖的,是一种非常态下的人之“变形”的样貌。在传统特效时代,鬼魅狰狞的面目主要通过特效化妆术来实现,引起一种惊吓的审美反应。21世纪以来,基于数字技术条件下创作的鬼魅造型,一方面由于国内相关审查制度对鬼魅内容的限制,另一方面由于数字技术为电影造型提供了更加自由化创作方式,其鬼魅形象已从恶毒、凶残、张牙舞爪的单一模式转变为形态多样化的、具备了各种复杂人性的“魔幻”角色。

与西方魔幻电影不同的是,中国鬼魅并不是真正意义上人死去之后的鬼魂,而是经过“修饰”的与蛇、狐混合真身变体,或是人们在精神幻觉状态下看见的已故人的亡灵。这使得鬼魅的形态具有更多主观臆想的色彩,它不拘泥于人的固有形貌,而是在人的形态上以想象、夸张、解构的造型手法形成一种若实若虚、幽怨缥缈的恐怖意象。在中国鬼魅艺术中,女鬼的形象深入人心,它也是中国魔幻电影表现最多的一类鬼魅角色。在传统特效应用条件下,程小东导演塑造的聂小倩形象被奉为女鬼经典,而在数字技术条件创作下的鬼魅,却很少有超越它的成功创作范例。电影《画皮1》将“裂生腹、掬生心、卧嗥如猪”的厉鬼置换为修炼千年的狐狸精,从一定程度上看它杂糅了鬼魅和妖的两种特性。其主要利用传统造型手段塑造的披上人皮掩盖真身的美艳女子形象,长发飘飘、飘逸柔丽、媚眼含羞、端庄妩媚,俨然一个从中国古典绘画中走出来的女子。而令观众最为期待的部分,在那张皮的背后究竟隐藏着怎样让人意想不到的恐怖真相?电影却延用了西片的数字特效表现方式,打造了一个极为写实、充满机械感的千虫万蛆的人形骨架,这分明更像西方影片中的“怪物”或“异形”(图5-9)。虽然达到了某种“惊悚”的效果,但使观众瞬间从古韵淡远、清冷古朴的东方质感,跳脱到西方那种充满真实性的、可触摸、硬邦邦的机械质感,在一定程度上丢失了东方鬼魅偏重于“虚”的意象形式。相比之下,《鬼吹灯之寻龙诀》则较为巧妙地将数字造型与传统造型相结合,同时利用地宫诡异幽暗的环境氛围,塑造了一个似是而非、亦真亦幻的,具有东方视觉美感和冲击力的鬼魅形象(图5-10)。在影片最初神女棺木的场景中,有着丁思甜面容的女尸造型诡异而迷离,只见她身着一袭妖冶艳丽、带有异域风情的神女服饰,头戴精巧雕刻的传统婚嫁饰品,鬼魅华丽地躺在棺木中,而在胡八一揭开女尸面纱的那一刹那,又瞬间幻化为纷落的碎片,在下坠过程中四处飘散,最终被火焰吞噬。这种带有强烈主观意象的变幻造型,被赋予了故事人物独特的想象视角,在一定程度上表现出中国鬼魅那种扑朔迷离、若即若离、飘逸如梦的阴柔美艳之美。又如,电影《妖猫传》中的妖猫(图5-11),它是少年时期的白龙在肉身死亡之后,其灵魂附着在御猫身上并出来害人的冤鬼。创作者并未将原著中实施了大量杀戮行为的妖猫刻画得过于恶心、残暴和有攻击性,妖猫的造型也与普通的猫科动物并无差异。但是,影片利用了大量的光影效果凸显出妖猫那种似有似无、捉摸不定的阴柔、凄凉之美。尤其是妖猫在陈云樵家中行凶的场面,像极了中国人所谓的“闹鬼”场景:忽然间屋里的东西开始无缘无故地移动,妖猫的影子迅速穿梭在屏风之中,人们看不见也摸不着它,妖猫却仿佛无处不在,同时杀人于无形之中,带给观众的是既紧张又害怕的心理刺激。

图5-9 《画皮1》的“厉鬼”

图5-10 《鬼吹灯之寻龙诀》女尸造型(https://www.xing528.com)

总而言之,中国人认为鬼魅是一种虚幻的气,这种“气”如梦、如影子,似幻觉,它具有若隐若现、质量轻盈的典型特征。基于数字技术的造型形态重在强化这种“气”的飞逸缥缈、空灵隐绰、若有若无的特点,让人感受到其来无影去无踪、神秘而又空灵的诡异存在。因此,中国魔幻电影的鬼魅同样不是写实的,而是写意的、非模拟的、形而外的、有韵律的,这种造型特征虽然以空、虚、幽、怨弱化了鬼的攻击力,不如西方鬼怪的恐怖感来得直接,但却通过狰狞与美艳的内外反差让观众从心里感受到阴风阵阵,这是一种较为温和的恐怖意象的表达方式,同时也更符合中国人的传统习惯和美学。

图5-11 《妖猫传》中的妖猫

3.恢诡谲怪的“精怪”

精怪是幻化的自然,它的出现常常预示着人间某种灾祸或财富的到来,是古人假想出来的一切反常事物和现象的总称。作为异类生物体的精怪,它们虽然具有超乎常人的能力,但却往往不按人的逻辑行事,在性格和形象方面都具有与人相左的特征。这种似人非人、似兽非兽的神怪角色在数字技术的支撑下,集中表现为诡谲多变、离奇怪异的形态。需要指出的是,这里所谓的恢诡谲怪不同于西方文化语境中的“怪”,它的审美成分不仅包括丑恶与滑稽引发的可笑与恐惧,还包括由真善美带来的优美和崇高,即一切能引起“惊异”“惊羡”“惊惧”的反常化形态。

首先,这种审美效果的获得有赖于以“本我”的造型手法,突出精怪的“物”性特征。无论精怪有多强大的变幻本领,它们在形态上都摆脱不了固定不变的代表本性的“物”的原型,它们或是有严重失调畸变的形体,或是具有人与物拼接的复合形态,抑或是在幻变成人形之后依旧保留原生态的某种物的特质。这种异于人类的形态标识在“本我”观念的影响下被更加放大和突出。它可以抛开科学的、具象写实的物像束缚,以“唯我认识”的态度将人们潜意识下对精怪“奇”的想象表现出来。其次,除了差异化带来的这种“间离效果”,还要注重将精怪造型与人类的特征进行巧妙地融合,将人性化的情感移到精怪角色上。精怪是集天地与人类之精华幻化而成的极具灵气的生命体,从一定意义上说它们与人类一样,有形体,有思想,有灵魂,是具有物性符号特征的“人”。这种独特的生命形态在影像画面中往往通过精怪拟人化、主观化的面部表情以及体态的动势来传达,从而体现精怪内心的不同情感与心理轨迹,使神怪形象具有虚拟的“真实”感,为观众带来一种熟悉而陌生的新奇体验。

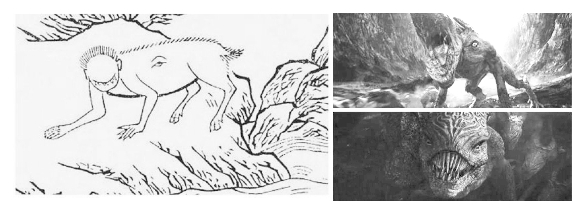

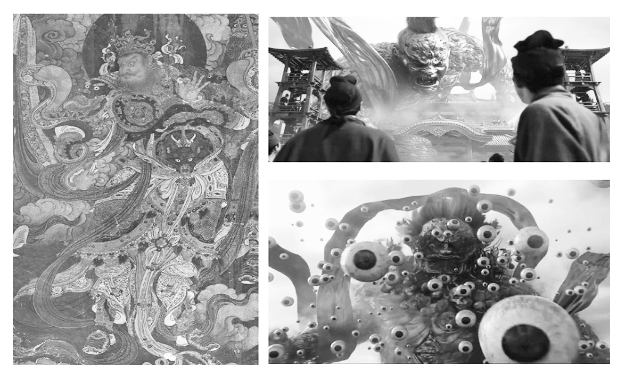

虽然精怪携带着深厚的民族基因和文化记忆,在东方神怪艺术中占有着重要的地位,但是中国魔幻电影对这一形象的开发和创作却远远不够,基于数字技术创作的作品多是套用西方现有的魔怪特效造型,较少有令人印象深刻的中国精怪。从一定意义上说,张艺谋的电影《长城》多少弥补了这一缺憾。影片中古代神话“四大凶兽”之一的“饕餮”首次以文化形象出现在世界面前,无论电影存在多少争议,在这方面都是一个有益的尝试(图5-12)。饕餮是粘连着“饥饿情结”的食欲原型,在古代青铜器上的饕餮纹以文雅的几何形状居多,其目、鼻、耳、口等都有很大程度的变形,给人以强烈的神秘感和狞厉之美。狍鸮,即饕餮,在《山海经》中以异兽的面貌出现:“其状羊身人面,其目在腋下,虎齿人爪,其音如婴儿。”[49]在汉代志怪小说《神异经·西荒经》中有云:“饕餮,兽名,身如牛,人面,目在腋下,食人。”在电影《长城》中饕餮造型延续了中国文化语境中“贪婪”的象征,将“大头大嘴”的“吞食”本能进行了极力的夸张和放大。它头顶饕餮纹,眼睛在肩上,四肢爬行,头嘴奇大无比,其明显缩小了身体的比例,而将“大嘴”的贪婪特性进行强化,同时将不同动物的结构进行拆分与拼合,这种严重失调畸变的形态在一定程度上体现了“本我”的造型观念。但是在饕餮的神态、肌肉的质感、运动的趋势等方面,缺失了对角色“神韵”的把握和灵性的塑造,而是更多地拘泥于好莱坞特效那种追求准确和逼真的写实风格,没有将“本我”的造型手法贯穿始终,渗透于“内质”,最终沦于有“形”而无“神”的与西方怪兽相似的产物。又如,电影《狄仁杰之四大天王》中的怪兽怒目金刚(图5-13),它的原型是佛教四大金刚中能够洞察大千世界的广目天王,在影片中怒目金刚的体格巨大、威武慑人、满身尽眼,通体金属材质,其衣物飘带能够无风而动,这种动,没有质量,无源无由,摆脱了客观物理实在的影响。然而,这只长着600只眼睛的巨大怪物在某些方面呈现得过于写实,甚至引起观众生理上的厌恶,例如怪物全身喷射出的眼球、几万条蠕动的触手以及黏腻不堪的肉酱。这些可触摸、硬邦邦的造型质感,虽然基于数字技术呈现的怪物造型具有狰狞、嘶吼的视觉冲击力,但是在某种程度上破坏了东方神怪那种独特的神秘气息和艺术美感。相比之下动画电影《西游记之大圣归来》中“白龙”造型则更富有写意风格的灵动与生气(图5-14)。与西方邪恶龙的形象不同,中国龙是祥瑞、高贵的象征。影片对白龙造型的刻画不如西方龙那么写实、凶残,它的运动不仅没有遵循物理重力的法则,也没有符合透视的规律,以不写实、非理性的“本我”观念进行创造,反而参透了中国龙那飘逸而又充满矫健的神韵,在数字技术的支撑下,它那灵动的躯体不仅更加富有节奏和韵律,而且增添了炽热神奇的气氛,仿佛起飞的不是它壮美的身体,而是一种自由的、无所拘束的精神。

图5-12 (明)蒋应镐《山海经(图绘全像)》中的饕餮与《长城》中的饕餮

图5-13 法海寺广目天王壁画(局部)与《狄仁杰之四大天王》中的怪物

图5-14 《西游记之大圣归来》中的白龙

基于数字技术创作的神怪角色能够最大限度地表现出“本我”的造型形态,它可以不拘泥于结构与解剖的科学造型进行描绘,而以“常态”下的眼睛进行大胆而奇特的想象,将自己潜意识下的主观情感、意向展现出来,突出某种特定的心智倾向和特征,从而使形态更接近角色本身的“内质”。这种形态不仅给观众提供了新奇有趣的视觉刺激,而且以一种原始、生动、质朴的造型魅力契合了幻想与离奇的故事情境,能够引领观众的思绪走进远离人世的非现实世界,获得奇妙的心理感受。需要特别指出的是,利用数字技术打造的“本我”造型可以是夸张的、非理性的、超越物理定律的存在,但是它必须是合理的,是符合观众心理感觉的真实和情感的认同进行创作的,无论形态怎样变形和夸张,它都是由角色在人们心目中固有的精神气质外化而来的。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。