16世纪以来,随着世界白银大规模增产,中国因钱银货币转换导致白银需求增加,白银流通压力与中国的旺盛需求的银货交换使东亚成为国际贸易中心〔4〕。广州作为主要对外贸易港口,连接着长江流域以南的主要经济地域,成长为辐射性很强的经济大都市〔5〕,在清代更是朝廷指定的对外贸易四港之一。乾隆二十二年(1757)以后,清朝政府为阻止西方势力的渗入,强行关闭其他三个口岸,广州成为当时清朝唯一的对外贸易港口。这种状况持续到19世纪中叶,获得千载难逢机遇的广州因大规模的进出口贸易形成的金钱、物资、人员、信息等的流动以及因人员的空间移动而来的连锁反应,成为南部中国货物、金钱、国内外商人汇聚的中心。广州以南部发达的商品经济为依托,因国际贸易带动了本地与周边地区货运、装卸、批发以及服务行业的发展,不仅汇集了世界以及中国各地的商人,而且将各行各业的劳动力牵引至此,不断扩充城市空间、人口以及经济规模〔6〕。以物流和对外贸易为驱动力的各要素给广州及周边地区的经济与社会生活带来了巨大变化,促进了广州地区旺盛的消费〔7〕(图5-1)。伴随商人、工匠、体力劳动者的汇聚,城市人口的增加,各地风俗、文化以及娱乐形式、内容也逐渐涌入广州〔8〕。另外,在中国境域内的南北关系上也有一个值得重视的因素,作为清朝军事布防和关税管理的要地,广州地区军政官员主要由满人担任,这里驻扎了大量以满族为主的八旗军队,因而在娱乐与消费中,不可避免地引进了比较大众化、尤其带有北方色彩的内容。

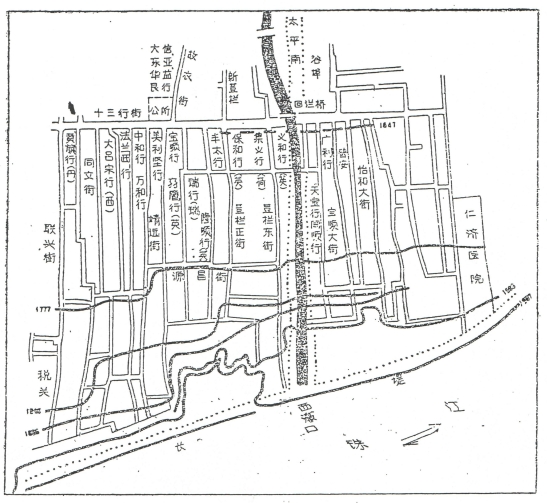

图5-1 清代广州十三行位置

广州及周边经济繁荣的另一结果就是日常生活中盛行的消费奢靡之风。除衣、食、住、行质量的提升与人们的奢侈追求外,以本地商贾与客商为消费对象,广州涌现了大量的花街柳巷、茶馆、戏院、赌场等设施。其中以茶馆、戏院为据点的戏剧演出作为大众娱乐的重要形式,其消费对象不仅限于社会上层,在城市平民中也拥有广泛的市场,戏剧演出在城市的消费、文化生活与社交中开始发挥重要作用。正是城市规模与人口的扩大、经济增长和娱乐需求增加的催化,广州及周边农村的戏班获得了发展机会。

广州周边农村的戏班原本是随季节变化(农闲搭班、农忙解散)的临时性演出组织,因为有了大众娱乐的强劲需求,即市场的扩大,开始朝角色专业化和戏班组织严密化,以及常时性演出方向发展,专业性娱乐机构——戏班也因此应运而生。原本适应各自不同环境成长起来的、具有地方性特色的戏剧(如潮州、雷州等地戏剧)以及具有超地域特征的戏剧(如粤戏、京腔等)在人口移动与城市扩大背景下,获得了进一步生长的契机。进入清代以后,广州地区戏班不断增加,相继进入城镇公演,另一方面,与广州外来商人相关联的各地戏班也被牵引至广州,从而使接纳不同特征的戏班成为广州居民生活中重要的娱乐形式与内容。

据文献记载,至迟在康熙年间(1662-1722),广州市内及其周边地区已经开始频繁地举行戏剧演出活动。广州所处的珠江三角洲地区水上交通十分发达,为了方便戏班、观众的移动,广州周边市镇的临时戏台多设置在河边。据文献记载,当地百姓因争抢渡船和位置,连年都在临时性戏台周边发生水难事故,由此可见当地演戏和看戏风尚〔9〕。雍正时期,苏州人的广东旅行记叙述涉及戏班和演戏情况,当地的“土优”即当地演员集中的广州“题扇桥”正是当时戏班和演员的集中地〔10〕。广州以及周边的经常性娱乐演出还引起官府注意,地方官府认为这类演戏过度消耗了地方财力,通过禁令试图制止地方的这种“浪费”行为〔11〕。

由于统计数据的缺乏,尚不清楚广州及周边究竟存在多少本地戏班和省外戏班,但至迟乾隆时期(1736-1795),这里的戏班数目已为数不少〔12〕。乾隆二十四年(1759)由商人和戏班捐款、耗时三年和巨费兴建的“粤省外江梨园会馆”就是一个明证。这里的外江指广东以外地区,梨园会馆则是演员和戏班的行会组织。为修建外江梨园会馆,捐赠的戏班多达15个。根据田仲一成的调查,8个来自安徽,2个来自江西,一个来自湖南,另外4个属地不明。其中13个戏班的演员合计374人,这只是乾隆时期外地戏班演员的主要部分。而不是全部。尽管如此,这个数字已很庞大。由众多外地戏班和演员共同创建的同业行会会馆的存在不仅让我们了解到当时的广州有很多常驻的外地戏班和演员,而且有很多外地戏班频繁往来于广州。根据会馆碑刻资料,至乾隆末年,外地戏班和演员的人数增加不少。如乾隆五十六年来广州的外地戏班有52个,21个来自湖南,13个来自苏州,安徽7个,江西4个〔13〕。

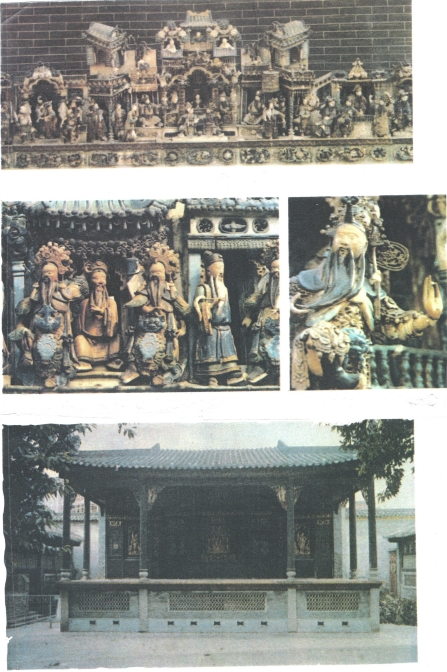

外地戏班、演员的增长与本地戏剧演出环境相辅相成,乾隆初年,广东本地戏班和演员在广州近郊佛山镇(图5-2)修建了“琼花会馆”〔14〕。如果本地戏班、演员数量和规模没有一定基础,无法形成演艺同业组织以及常设机构“琼花会馆”。事实上,在“琼花会馆”登场之前,地方戏班的演出与受众的看戏习俗上对广东以外地区戏剧的接受已具一定基础,雍正年间由北京南来的名角张五在广州等地传授昆曲、京腔等,给当地戏班的表演以及观众的欣赏习惯带来了变化〔15〕。此外,在广东潮州一带还成立了省内地方戏班与演员的行会组织“外江梨园公所”。通过以上的整理可知,广州及其周边成立了外省、本省以及地方性戏剧同业行会组织,这一事实证明广州及其周边有不少拥有一定数量演员的戏班存在,其演出形式业已定型,因广州与周边市镇、农村的旺盛需求,戏剧表演具有很大市场〔16〕。

图5-2 佛山祖庙与佛山祖庙戏曲故事人物陶塑

如上所述,国际贸易以及广东地区的经济发展直接推动了广州及周边地区的奢侈消费,与此同时,经济繁荣和相应的消费需求给包括娱乐在内的服务业带来了发展机会。有关服务行业的市场扩张需要多方面的探讨,以下所要考察的不是通常意义上的市场,而是作为服务业之一的文化娱乐行业,即广州及周边地区戏曲表演这一特殊“市场”。在探讨这一问题之前,我们必须考虑为什么需要戏班和戏曲演出?人们日常生活中戏曲表演具有什么意义等等问题。这实际上是一个与“人类为什么需要娱乐”一样的难题。即便是针对什么人去看戏?他们看戏的频率如何这样一类问题,也因缺乏具体统计资料难以详证。尽管如此,我们也要回答为什么购买戏曲演出这一“商品”的问题。(https://www.xing528.com)

图5-3 清代江南农村戏剧演出

观看戏剧演出在娱乐形式单一的传统中国社会,无论贫富、阶层和性别,上自宫廷,下至普通百姓,男女老幼均皆喜爱,几乎是唯一的大众娱乐。但是人们观看演出的方式、场地等并非在现代的封闭剧场,所有人都购票入场。当时的城市除了常设固定剧场或庭院内的“堂会”外〔17〕,演戏通常在开放性场所进行,看戏者不必付钱而能自由出入。总之,普通人无论是在封闭的剧场、堂会,还是在露天公共场所,或受招待,或自由出入,均不需购票看戏。但是,作为服务业的戏班、演员的演出并非免费的公共服务,而是一种经济行为。因此,是谁?为什么?以何种方式购买演出?就成为理解戏剧演出这一特殊市场的关键因素。

图5-4 清代江南祭祀戏剧演出

在涉及“是谁?为什么?以何种方式购买戏班演出”问题时,自然会溯及中国传统戏剧发生的原点。前面已经指出,田仲一成认为就我们常识中的传统戏剧而言,农村社会的“祭祀”实为明清时代戏剧形态出现的动力。即共祭祖先的宗族、共祭地方神的基层社会通过表演各类故事以取悦祖先、神祇是人神交集不可或缺的重要仪式。仪式与活动的规模、热闹程度往往是对祖先和神祇信仰的证明。作为宗教仪式的一部分,各地尤其长江以南农村祭祀中的“神戏”是戏剧产生的原因,适应这一要求的戏班组织和戏剧表演系统获得了持续发展的机会〔18〕。从戏剧演出发生的角度,田仲的理论的确具有深厚的实证基础。从社会经济的角度来看,因娱神而生出的演戏需求,促进了戏班组织和演员角色等的专业化,对剧本、剧情的要求也不断提升,从形式到内容推进了戏剧表演水平的提高。可以说,农村社会的祭祖祀神是初期戏剧表演市场需求的主要动力(图5-3、图5-4)。

但是农村社会的祭祖祀神往往以一年或数年为一周期,以一定财力为基础的集体性祭祀活动并非从来就有的习惯。宋代以后宗族与唐代以前相比,规模小,社会影响力也不大。明代中期以后,随着国际贸易带动的远距离商业活动的展开,人们的社会身份与地位的上下变化和空间移动加速,为了克服社会巨变时期的心理焦虑,同时为了提高身份、地位,建立有效的商业和政治活动资源,人们通过“联宗通谱”,将有明确父系血缘关系的人员组织化,甚至将一些无法弄清谱系关系的同姓人员组成相关的族内派系,从而扩大“血缘”关系的空间范围,结成更大的宗族网络。修建陵墓、宗祠,定期举办祭典等成为这一过程的重要事项,而祖先祭典中如搭台唱戏各个环节被组织得具有“可视化”效果,这些可视化形式被逐渐固定下来。其结果,与祖先崇拜信仰相比,形式更受重视,被可视化的祭祖祀神演戏等越来越成为必要〔19〕。地方神祭祀大体与宗族扩大化同步,而且与宗族祭祀相结合。作为一种显著的社会现象,史料证实明末以来长江以南地区盛行以演戏取悦于神祇的祭祀仪式,在经济繁荣地区,同时邀请几个戏班竞相表演的事例不少〔20〕。聘戏班表演戏曲无论宗族,还是地方团体都是一种集团性消费。因主要目的在于取悦祖先与神灵,对看戏者所属并无限制,乡村的演戏多在开放性空间进行。为演戏买单的是或宗族,或村落,或特定的神祇祭祀组织,其资金来源或为一族共有资产,或为村落(或族内)居民的摊派,或为某祭祀组织筹措,当然也有个人捐款,以及解决纠纷时对过失当事人的罚款等。

尽管如此,只有取悦于祖先神祇这一宗教性因素,是不可能全面理解成熟阶段地方戏剧发展的。即使举行的祭祖祀神大型仪式未必完全基于人们的宗教情怀,祭祖祀神被仪式化的理由或意图也可多面解读,但这些仪式在父系血缘相关人的团结与组织化、地方社会的相互扶助等方面,尤其相关共同体社会以及日常性生产和生活节律、秩序的形成,或者对居民形成居住于斯的归属意识来说,是一种重要的认同形式和催化剂。即演戏作为农村社会的公众活动,是最容易让各种各样的人聚集起来的手段之一,通过演戏制造出热闹非凡的气氛与形成开放性社会关系的场景,也是实现人们参与集团活动、确认自己在地方社会中位置与形成人际关系的重要形式,有助于地方社会的秩序形成与维护。此外,演戏也有愉悦心灵,稳定情绪的娱乐功能。而且一些戏剧的内容除了重视神祇的启迪,也宣扬人与祖先、人与地方社会、人和他人的各种道德伦理以及王朝推崇的价值观,提供各种意义上的经验教训和人生启示。这些政治秩序与社会秩序的功能已经超越了单纯祭祖祀神的需求与意义了。

如上所述,演戏作为特殊商品成为农村社会重要的公众消费内容。据东京大学东洋文化研究所的广东地方戏班文书,我们可知广东地方,尤其是广州及周边地区的乡村社会频繁聘请戏班公演。而广州由于驻军、商人和各类从业人员的汇集、广州周边的开发等因素,城区和人口规模逐渐扩大。定居于城市的商人等具有一定经济实力,有闲暇,也有娱乐消费的愿望,在联络感情、强化人际关系的社交中,看戏也是一种比较经济适用的“工具”。而且对城市的外来者而言,娱乐业无论形式还是内容都少而单一,因而对看戏这种文化娱乐的需求比较强〔21〕。

作为广州及其周边村镇戏曲市场的一个参照,有一个于广东毗邻地区的例子。清末的剧本作家杨恩寿(1835-1891),在长沙及其周边,广西、广东地方城市都有长时间停留的经验,其中在各城市看戏的经历详细记入日记中。在杨恩寿的眼中,长沙城内的看戏是日常,尤其读书人生活中不可或缺的内容。官员和文人,家庭宴会乃至一般的饭店聚会,聘请演员演戏的情况不少。同治六年(1867)正月,他在街上随意寻找看戏的地方,结果因当时湖南高官李某酷爱看戏,宴会时招集各地戏班演戏成为惯例。他的部下、官僚们竞相效仿,以至于“梨园供役、殆无虚日”,所以普通人找不到看戏的机会〔22〕。不仅长沙这样大城市,就连规模更小的府城、县城也是如此。同治元年(1862)杨恩寿为郴州知府作家庭教师,此城有三个戏班,舞台在杨恩寿住所隔壁,几乎每天都在搬演大戏。即使农村发生了粮荒与饥饿等社会问题,城市的演戏活动也不停歇〔23〕,官吏们对灾害引起的社会问题依旧不闻不问,依然会为了自己的娱乐与社交去看戏〔24〕,杨恩寿作为广西北流知县——亲兄弟的幕僚,在赴任途中目睹演戏的地方也不少〔25〕。杨恩寿的日记,已经明确证实比广州规模小的内陆城市中,看戏成为人们日常生活不可或缺的娱乐消费,这也反映了戏曲演出这一特殊商品在城镇社会经济生活中的需要与市场的扩大。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。