从琉球音乐、戏曲、舞蹈的发展过程,明显看出其深受福建文化影响的印迹。《球阳》载,明太祖赐琉球闽人三十六姓后,琉球国“始节音乐,制礼法,改变番俗,而致文教同风之盛”。然在流传的过程中,受本土审美习惯、迎合上江户的需求或舞台表演水平等方面影响,汉戏又逐渐琉化形成自己的特色。

(一)对琉球戏曲形成的影响

明洪武五年(1382)当中国册封使团将中国戏曲带到琉球之时,琉球朝野尚不知戏剧为何物,虽有一些“土戏”,但不过是有歌有舞的表演罢了,而不似中国戏曲的“以歌舞演故事”。直至清康熙五十八年(1719),在徐葆光的《中山传信录》中我们才看到明确的琉球戏曲的记载:

重阳宴,为龙舟戏……龙舟戏毕,国王先辞客,回府第;仍开宴于北宫,演剧六折。[22]

可以相信,琉球戏曲表演有一个转换过程,即由华人表演到琉球人自己表演,从模仿吸收转向选择性吸收,最后成为琉球艺能的一部分。早期,在琉球演出的并非琉球人而是由册封使团带去的“戏子”和“闽子弟”[23]。他们的表演必定被已定居久米村的华人编导记录(如上述提到的《琉球剧文和解》文本中仿汉语的发音标注就是一个例子)下来。但中国戏曲舞台表演程式繁复,颇让琉球人为难:“那些需幼儿时期接受训练的身体造型、翻滚武打以及复杂的唱念技巧,是很难在短期内习得、掌握的。”[24]汉戏琉化势在必行,最直接的办法就是编创适应本国人表演的戏剧:“(嘉庆)十三年戊辰闰五月,因册封使临国,拜作表奏咨文之外,又编成首里那霸之戏本。”[25]这就是对中国戏剧的改造工作,经过一年的准备,在中国第十八次对琉球进行册封的谢恩宴上,终于出现琉球人自己表演的琉戏:“始以本国故事做戏教人,次年演戏供兴于册封天使宴席,此戏自此开始。”[26]

从《琉球人座乐并跃之图》中所记录的《打花鼓》《和番》《风筝记》《饯夫》等图中可以看到,那些由中国传到琉球被称为“唐跃”“汉戏”的剧目,在经过琉球剧作家们的改造后及琉球演员们的吸收过程中渐渐变容和琉球化:

从装束上看,虽然演出造型、人物形象及男女服饰虽多保留着明清戏曲的风格,如官员穿带有补子的官衣、戴纱帽,还有人物穿的是褶子或青衣褶子等,但中国戏剧中通常的厚底革靴、脸谱、水袖等重要特征都去掉了。为了简便,不同剧中的不同行当,穿戴却是相同的。如“外”的服装都是红缨皮帽、对襟长裘衣。“贴”“旦”“老旦”等女性也是清一色高髻、簪花、羽披围脖、百褶裙和花衫,既有中国戏曲服装的影子,又加入琉球的地域特色。

从演奏方式来看,乐队演奏人员的演奏姿势也由后台改为当台而坐奏的形式,与日本能剧或歌舞伎的当台而坐进行演奏相似,虽然道具椅子还带有十分明显的明代交椅的特征。

图5-4 《饯夫》

从乐器上看,三位乐师使用的乐器为琵琶、三弦和笛子。这与徐葆光对琉球御座乐器“与中国无异,筝、笛等(无笙),三弦柄比中国短三寸余,弹拨惟用食指”的描绘相比,有了一定差别,不仅三弦的琴杆较福建三弦短一些,琴筒较大一些,图中多了琵琶而不是筝。

图5-6 《送茶》

图5-5 《跌包》

1609年琉球国被日本的萨摩藩入侵后,在较长的上江户期间,为保证王府所派遣的向德川幕府献演的最高艺术水平及异国风格,乐师与乐正还受命提前两三年赴福建省各地,就师学习歌舞。1704年,琉球御书院乐师陈其湘到福州学习音乐和戏曲,历时六年,归国后“奉命为教授御书院乐生,以中华歌并琵琶三弦等事”[27]。

魏氏九世秉礼谱记载:(https://www.xing528.com)

道光十九年(1839)已亥七月,为学习唐跃,琉球国王先后派遣亲云上魏尊恭,十月从那霸开洋,二十七日到达厦门外洋,十一月初一日转到漳州府洋面,初四到达本港,十二月初一日到柔远驿“就师学习歌舞”,半年后他们返回琉球。[28]

作为乐正的久米村人梁潇,于宽政二年(1790)被派往在福州学习礼法、舞蹈与演戏:

乾隆五十年乙巳六月十六年再请宪令,为习礼读书及习中华歌乐杂戏,随在船都通事蔡德蕴具志亲云上,次年丙午五月初三日那霸开船,初九日到闽细肄乐戏,戊申四月初五日随在船都通事阮善真玉桥里之子亲云上归国。[29]

学成回国后的相当一段时间内,这些久米村的华人乐师被安置在首里城,向首里士族子弟传授汉戏:

嘉庆十年乙丑十二月,读谷山王子驾临江户府,时充中华做戏弦歌等之师指教各艺于编造其剧本,例令文组织编,今亦公家照例着令该职编成,奈由不能编成奉命编成做戏五班。[30]

从《琉球剧剧文和解》中同时存在的汉语与日语发音便可看出,那些原本用汉语模仿的汉戏,为适应“上江户”的需要,已改为日语表演了。这样,那些区别于“琉戏”的异域风情汉戏又经上江户东渐传入日本,对日本能也产生一定影响,从标注的扮演者姓名的“亲云上”“筑登之”等标明身份的称呼看,这时的表演者已完成从华人到琉球人的转换。

这些变与革的双重特征,正体现其保持戏曲的中国传统,又适应本土需求下的努力。

(二)丰富了琉球歌舞音乐

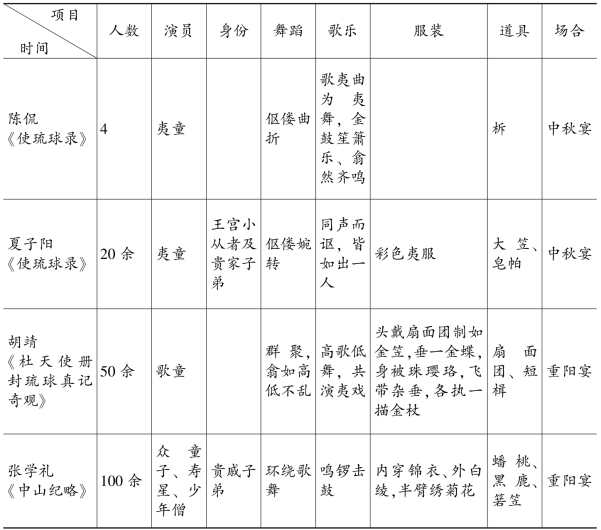

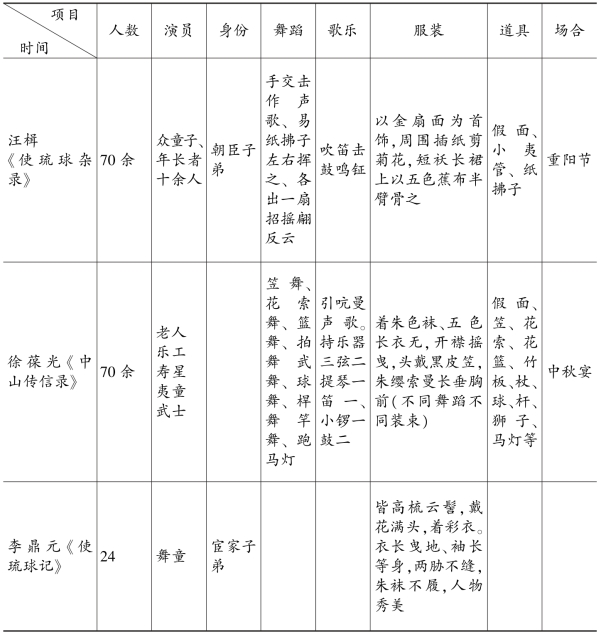

福建戏曲的影响是多方面的,自古舞戏不分家,琉球组舞就是鲜明的例子。历代使琉球录中多次提到琉球歌舞表演,各代册封使的报告、记录中多有描述,其情状亦多见于各种杂说。列表对比如下:

表5-6 历代《使琉球录》歌舞表演细目表

续表

谢恩宴的规格很高,表演者均为宫廷贵族子弟,在谢恩宴上表演是件荣耀的事情。作为回礼,中国使团随带的戏子也会相应表演各种音乐、舞蹈、戏曲。在这样的交流过程中,琉球歌舞的表演经历丰富的过程,从简单到复杂,从单一到多元。表演人员从陈侃《使琉球录》所记录的四夷童发展到张学礼《中山纪略》中说的百余人共同完成一个大型舞蹈,从简单的“伛偻曲折”,到由“迎神歌、笠舞、花索舞、篮舞、拍舞、武舞、毬舞、桿舞、竿舞、跑马灯等”多样舞蹈有序组合而成的综合艺术形式,逐渐地配有乐器、乐器、服装和道具。

其来源先是本土的“夷舞”“夷曲”,逐渐演变为丰富的外来“诸戏”,从后期具体的舞蹈名称和表演动作看,也大量吸收福建地方歌舞成分。《中山传信录》说“数人头戴火笠,骑假马,头尾烟爆齐发,奔走庭中”,其道具与动作近似于闽南漳州地区的竹马歌舞,组舞中的“笠舞”“花索舞”“篮舞”,表演动作与表演又和福建闽西的“采茶灯”很相似。宴会歌舞前的“戴寿星假面一个,三拜,搓手起舞;舞毕,又三拜”,与闽南民间演戏习俗中为庆成、祝寿、弥月、还愿、祭煞、敬天公等节庆而做的开场戏有一定的关联,如梨园戏有八仙贺寿、跳加官、送子或歌仔戏正演前的三出头、洗台等。记载中“小童四人手执花竿长三尺许——各一枝,舞应节”的杆舞和汪楫《使琉球杂录》中记载的“人手二木管,围径寸长不及尺,空其中投以石子,两手交击作声歌用按节已”,其舞蹈道具与动作的描述,与福州地区广为流行的打钱套相似[31]。“幼童百余人,皆贵戚子弟,又一少年僧,生成头长尺五、眉发雪白、颌缀霜髯,佇立庭中。一童子挽双髻,杖挂葫芦,次于寿星之右;一童子,生成背驼、眼细,戴箬笠、穿锦服,手擎蟠桃如东方塑,次于寿星之左。有黑鹿一只,排于寿星之前。鸣锣击鼓,众童子环绕歌舞;内穿锦衣、外白绫,半臂绣菊花,以应佳节”[32]的场景,又让人很容易联想到眉白髯长、手托蟠桃寿星的中国寿星图[33]。

简而言之,琉球组舞所具有的综合性、虚拟性、程式性特征及曲牌体结构在戏曲音乐中的运用等,无不受到福建戏曲的影响。

综上,福建作为册封使、进贡使、谢恩使、留学生的第一落脚点和中转站、官方文化商贸往来的唯一口岸,在中国与琉球的朝贡关系中起到重要桥梁作用,因此,流行于福州、泉州等地区的音乐,便被往来的人们带到琉球。如上所述,其剧种应涵盖在两朝之间流行于福建的官话戏剧,也不排除当时风靡一时的方言剧种。鉴于厘清琉球上演明清中国剧种是一专题性很强的研究,其难度之大可想而知。但也并非没有可能,以流行于闽地的官音剧种为例,早期很有可能是弋阳腔系统,包括福建的词明戏,闽西的大腔戏,闽南、闽北的四平戏等。万历以后,昆曲入闽,在上下阶层掀起一阵狂热,自然当昆曲莫属。清代花雅交锋,花部地方戏凯歌高奏,成为统领整个剧坛的主导力量,更是为多剧种的传输提供了多种可能性。虽然庞杂,但都包括在弋阳腔、皮簧腔和秦腔等三个声腔和剧种中,以不同时期更替变化的剧种为依据应该可以得到更多线索。余下的工作便是进一步从历史学、语言学、音韵学等多领域中找到更可信的实证,判别其地域语系的从属关系。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。