自1839年诞生以来,摄影就不得不面对它同传统艺术之间错综复杂的关系。作为一种新生事物,摄影要在传统艺术观念面前不断争取空间,为自身辩护。对于“摄影是否是艺术形式”这一问题的大讨论集中在20世纪六七十年代,基本厘清了摄影的定位问题,即分享传统艺术光环、服从传统艺术观念与超越美术边界、在新维度上寻求本性之间的选择。正是在诸多对比与争论过程中,摄影自身的面目和轮廓才逐渐清晰起来。

法兰克福学派重要成员之一瓦尔特·本雅明(Walter Benjamin)率先将摄影与时代文化联系起来,在《摄影小史》中提出了摄影作为一种艺术形式的问题,并以“灵光”[4]的概念解释摄影的本质。在本雅明看来,摄影的价值在于呈现了人们从前无法确知或者视而不见的事物,将人们带入无意识的视觉,将事物从遗忘与湮灭中拯救出来。摄影是否成为艺术,取决于摄影在多大程度上激活了这种能力。本雅明的这一思路后来在美国作家苏珊·桑塔格(Susan Sontag)的《论摄影》中得到了延续。桑塔格论证了“摄影是否是艺术”这一问题的“虚伪性”,并极有见地地指出摄影不是一种艺术形式,而是一种媒介。媒介自身的性质取决于人们以何种方式使用它。她认为摄影的独特意义在于给予人们借助机械来面对世界的机会;摄影师采取的是有别于传统艺术家的创作方式,借助机械中介打破以往的观看角度和方式,从而颠覆了传统艺术的种种视觉常规。

背景延伸

法兰克福学派创建于1923年,是以德国法兰克福大学的“社会研究中心”为中心的一群社会科学学者、哲学家、文化批评家所组成的学术社群。该学派以批判的社会理论著称,主要代表人物有霍克海默、阿多诺、马尔库塞、弗洛姆、哈贝马斯,曾提出“文化工业”“大众文化”“机械复制主义”等一系列有影响力的媒介批评概念。

的确,摄影的出现作为前卫的创作力量,从根本上更新了人们既有的艺术观念。在观念层面,摄影艺术本身的形态构成超越传统艺术而发生了质变,并进一步拓展与颠覆了传统艺术的表现形式。当代艺术家对各种材料、媒介的综合运用已经操作得相当熟练了。1998年夏天,北京炎黄艺术馆举办了一个“图像艺术展”。从平面效果看,参展作品类似于绘画作品,但每幅图像都是摄影、计算机绘图、喷绘等多种艺术手段的结合。如此大拼盘式的艺术在网络中更为流行。可见,多媒体技术造就的新形态已经打破了摄影艺术与其他艺术门类之间的界限,使得艺术传播与保存发生了质的变化。不仅如此,摄影还可通过道具摆设、人物姿势来建立一种有效的新叙事性方式。有些叙事性风格的作品明显与已经成为人们集体意识的语言自成体系,并将时间性融入其中,打乱了叙述的自然时间顺序,将视角转移到叙述者所处的内心,或者采取多元叙述视角达到对传统摄影的叛离和超越。

图1-1 〔美〕格利高里·克鲁德逊(Gregory Crewdson)作品

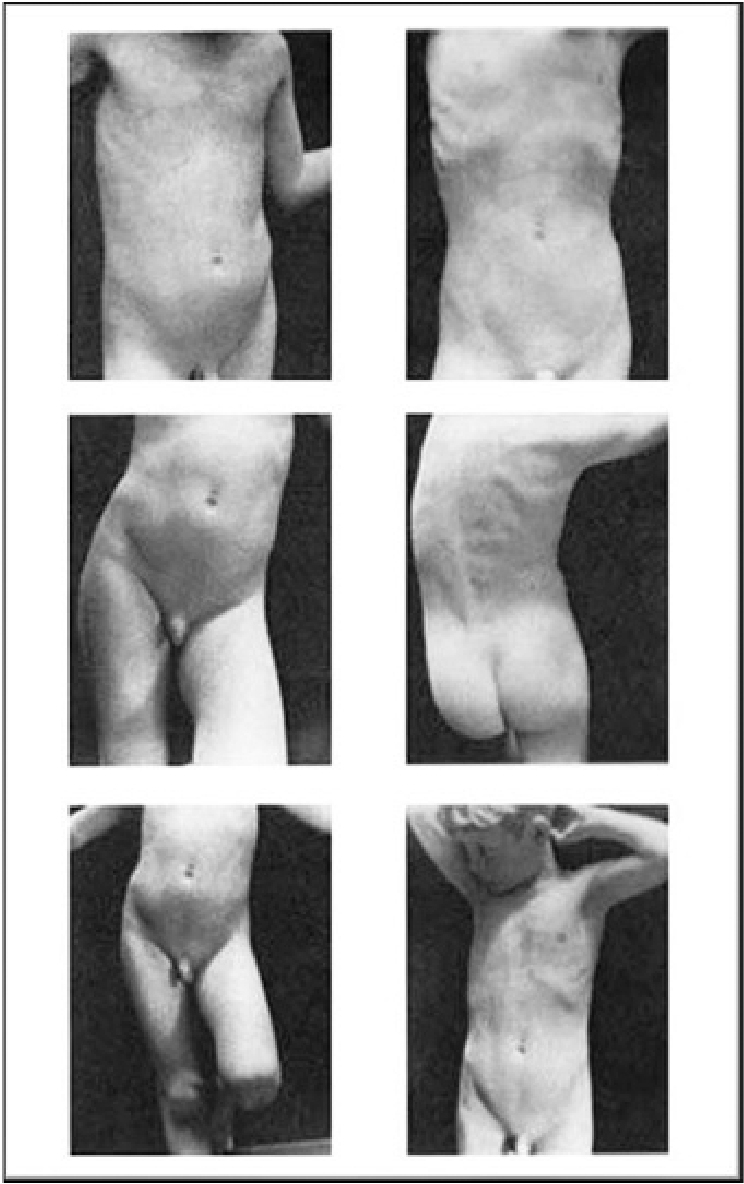

在实践层面,当代摄影实践已形成了通过摆拍、模拟场景来叙述故事,达到一种超越真实效果的创作趋势。传统的叙事摄影是以客观记录为主导,空间、情节不受叙事者也就是艺术家的控制,被动地捕捉眼前的景物。拟像摄影打破了传统叙事中叙述意义的预设,将叙事者放在观者的语境中,叙事的意义在观者的阐释中绵延。为了达到真实的效果,摄影师往往精心地营造画面的整体效果和每一处细节。比如,美国摄影家格利高里·克鲁德逊(Gregory Crewdson)通过精心搭建美国城市郊区的戏剧化的场景,来营造一幅超现实的图像。克鲁德逊非常讲究细节,作品中的每一个角落、每一束光线、每一个表情,都融入了艺术家对主题的阐释。他的作品(图1-1)一般场景宏大,采用全景式角度,而人物在其中只是占据了一个小小的角落,但却非常自然地成为视觉的中心。灰暗的场景、死沉的色调、麻木的表情,成为克鲁德逊作品的标志。在他的作品中,那些神情呆滞的角色让人看到了物质富裕社会下,人类空洞的精神与灵魂。由此来看,作为记录工具的摄影,其实“从未被作为一种纯粹的客体媒介,提供未经修改的真实景象。任何照片都不同于其他的照片,即使是出自同一种物体,同样的拍摄过程,镜头也有可能通过视觉控制,记录下最暴虐的谎言”。当观者在欣赏一件摄影作品时,很容易被其具象的细节吸引到艺术家所预设的情节里。《尼尔的躯干》(如图1-2)是现代主义摄影大师爱德华·韦斯顿(Edward Weston)的一幅摄影作品。这幅韦斯顿拍摄的自己儿子的裸体照片,被公认为摄影史上的经典。1979年,32岁的美国当代艺术家雪莉·莱文(Sherri Levine)将之翻拍以后,署上了自己的大名。莱文翻拍的行为,是对韦斯顿摄影作品中图像的挪用。她原封不动地盗取了韦斯顿的《尼尔的躯干》,没有在影像上做任何修改。日本摄影家森村泰昌同样是运用摄影这种便利的手段,对西方艺术史中丰富的视觉形象进行挪用。他的成名作是《自画像(梵·高)》(如图1-3),在《重复误排(马塞尔)》(1988年)中,他挪用了雷曼拍摄的杜尚装扮的“罗丝塞拉比夫人”的形象,并且,从画面外伸进两只手。他的巅峰之作是将西方艺术史上的标志性人物蒙娜丽莎变成了一个裸体孕妇。他的形象挪用跨越了性别和种族,并通过摄影这种艺术形式来解构经典绘画作品。森村泰昌想通过此语境告诉人们,经典可以成为被加工的对象,成为再次创作的载体,并且,由于摄影的重新演绎,经典的寿命得以延续,获得新的意义与解释,焕发出新的生命力。有学者评述了这种创作观念对艺术批评的影响,“这些作品通过重复、文本转换以及将各种图像元素进行批判性的并置、对比等手段,挑战了对‘原创’摄影图像的信仰。在拒绝图像权威性方面,后现代挪用成了艺术表现领域的一种批评方法,它支撑着那些看起来最平淡无奇的或者毫无意义的图像”[5]。

(https://www.xing528.com)

(https://www.xing528.com)

图1-2 〔美〕爱德华·韦斯顿(Edward Weston):《尼尔的躯干》,1925年

图1-3 〔日〕森村泰昌:《自画像(梵·高)》,1985年

如果说本雅明对于摄影的前卫性的强调还是试图在摄影和艺术之间建立联系的话,那么法国学者罗兰·巴特(Roland Barthes)和让·波德里亚(Jean Baudrillard)所做的则恰恰是在摄影与艺术之间划清界限。巴特的摄影批评层层演进,从影像意指功能的分析(见于巴特的著作《摄影讯息》《图像修辞学》《第三层意义》)到摄影本体论问题的提出(见于巴特的著作《明室》),堪称现代摄影理论的重要转折。在他看来,艺术已经被社会意识形态彻底规训化和理性化了。摄影不应该像艺术一样同社会意识形态妥协和共谋,而应该恢复影像自身所具有的疯狂性。这种疯狂性源于从政治或美学角度对整个意识形态的解构。与巴特超艺术的视角对比,波德里亚更为尖锐,他认为摄影是反艺术的,整个社会已经被符号和意义彻底塞满,摄影唯有沉默着还原到纯粹的表象,才能拯救影像自身的命运,否则影像将和艺术一起终结。

相较于西方文化批评学者的观点,我国摄影批评有特殊的文化和社会语境。早期摄影批评系统是比较传统的,基本上延续着明清以来的水墨绘画精神,从古典画论横移过来谈摄影,分析话语多是“画意”“意境”“意象”一类;后期它移植西方美术中的现代主义平面构成学分析体系,并置换了一些基本分析词语,如用“语言”来替换早期“画意论”的“章法”,但词语背后的意指本质仍然是平面“构成”和“画意”。这样就将复杂的摄影现象简单化,化约成一个美术性的平面视觉问题,也无意中将摄影纳入传统的唯美艺术意识形态中,抹杀了摄影这一媒介的真正现代性,切断了它和生活历史本应无处不在的有机关系。

如今,随着摄影的普及和大众文化的吸纳,真正重要的问题已不是摄影能否成为一门艺术,而是摄影的出现如何改变了整个艺术乃至大众文化的面貌和本质。中西摄影批评走到了相同的发展节点。摄影作品或是从内容上将时间性融入其中,打乱了叙述的自然时间顺序,将视角转移到叙述者所处的内心,唤醒了人类的集体意识;或是从叙事上采取多元视角,达到对传统摄影的叛离和超越。而以对当代摄影现象的认知为目的的摄影批评自然也发生了相应的变化。当代摄影批评因艺术环境和传播氛围的变化而更加富有层次感,并以文字形式努力反映摄影的自我定位和艺术形态。

一般而言,对摄影技术/艺术的批评取径主要集中在美学特征和社会功能两个方面。摄影批评的美学取径仍延续了传统美术批评的角度;而对摄影技术进行的社会学思考越来越占据主流地位。本雅明就曾经在《机械复制时代的艺术作品》中讲摄影技术首先消除了美术等艺术品的“原真性”。摄影技术日新月异的发展将其美学特征和社会功能同步向前推进,使人们发现,摄影不仅可以以更精确的刻画替代肖像画,还迅速发展出记录历史的功能。20世纪,“社会纪实摄影”甚至成为一种风格、一个流派。奥古斯特·桑德(August Sander)、保罗·斯特兰德(Paul Strand)等人被认为是纪实摄影的开创者,而包括享利·卡蒂埃-布列松(Henri Cartier-Bresson)在内的摄影师们更被称为“20世纪的见证者”。摄影技术发展到后工业化的21世纪时,对摄影作品的艺术性与社会意涵的探讨仍呈现出二元的结构。

总体来看,自20世纪80年代以来,各种艺术思潮不断碰撞、融合,心理分析、后殖民主义、解构主义、符号学、女性主义、形式主义、后结构主义等都成为摄影批评的时尚话语,丰富了摄影的批评活动。但从摄影所反映的对象来讲,真实与想象、个体与群体在摄影中的模糊、融合、交叉等文化与社会语境,始终是摄影批评的本质。从这个层面来看,摄影批评虽然建立在美术批评的基础之上,却有其独特之处,其批评方法的建立是一个较为复杂的动态过程,所涉层面诸多,并非一蹴而就,乃至需要采用跨学科的策略,借鉴并吸收社会学、语言学、精神分析等各门人文科学的研究方法,而这也决定了摄影批评与一般性的观看有本质的区别。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。