(一)德国的“后民族国家”特性和多维度安全观

1.战后历史反思+地缘因素+政治文化:德国的“后民族国家”特性

所谓“后民族国家”,其根本特征是它已放弃或失去了自主行动能力,而要受到国际机制和欧洲超国家机制的制约。德国历史学教授尼德哈特认为,在欧洲大国圈子里,德国所体现的“后民族国家”(postnationale identitaet)特性最为明显[1]。

二战的痛苦记忆使德国人民在战后开展反思。“为什么偏偏是德国”这个问题促使德国的“政治和知识精英”不得不重新考虑德国的政治价值取向和制度设计[2]。在这种反思下,战后德国选择了“融入西方”的战略:政治设计上选择西方民主共和制、经济上加入欧洲一体化进程、安全政策上通过放弃自主性的方式,以获得西方盟友的保护。这样的战略在战后使德国获益颇多。在冷战结束时,德国在经济上已经恢复为世界第三大经济强国,政治上实现了国家统一,成为拥有完整主权的国家,对外政策和安全政策上,德国与其宿敌法国达成了和解,历史上前所未有地被友好的邻国包围,似乎欧洲永久的和平与稳定已近在咫尺。德国“政治精英”曾多次指出,“没有哪个国家像德国一样,从欧洲一体化进程中获得如此多的好处。”

在这个虽然历经曲折但结果满意的过程中,德国的国家身份认同起了变化。“民族国家”特性不断被削弱。由于让渡部分主权给予某个超国家组织的做法使德国得利大过损失,同时也让德国摆脱了历史上如影随形的安全上的威胁,因此,德国是所有欧洲国家中,最坚定的欧洲一体化执行者,同时也是最愿意将国家利益放在欧洲利益之后,以暂时牺牲一部分民族国家利益,以换取欧洲整体发展和和平的国家。这并不仅仅只是情感上的归依感导致的结果,同时也源于德国在战后发展过程中形成的国家利益观:德国人坚定地认为,欧洲的统一和合作,最终会有利于德国自身的发展。发展欧洲即发展德国。

德国之所以能通过融入欧洲获利,与它的地缘政治环境也是分不开的。德国一直是位于欧洲心脏位置的枢纽性国家。它有九个邻国,连接欧洲的东南西北,是一个真正的“位于欧洲中央”的国家。正由于德国有这样特殊的地理位置,德国既是欧洲文化的传播和交汇之地,也是欧洲经济交流的轴心地。因此,从地缘政治视角来看,德国是一个具有开放性地缘位置的国家。这样的地缘特征既为德国的发展带来了机遇,同时也从安全上对德国提出了挑战。德国最害怕的,莫过于周围国家结成反德同盟,使中间的德国被孤立起来。为了避免这种安全威胁,德国在历史上呈现两种两极化的安全政策倾向:先发制人地打击潜在的敌国或者通过结盟政策与别国合作。由于前一政策遭遇到了历史性的失败,并使德国前所未有地在欧洲被孤立了。因此,战后德国坚决地走合作路线,以加入体系之内,利用它在中欧的地缘影响力,主动让渡部分国家主权,以化解历史仇恨、获取其他国家的信赖,从而真正在德国周边建立起友好和平的外部环境。随着冷战的结束,这个目标似乎得到了实现:德国的地缘政治环境彻底好转,不再面对直接的外部威胁。时任德国联邦国防军总监克劳斯·瑙曼(Klaus Naumann)将军在1990年莱比锡第33届国防军指挥官会议上这样描述:“德国在历史上第一次处于这样一种位置:它的邻国不是盟国就是伙伴,德国不再是前线国家,德国是一个正常的欧洲国家,它有了行动自由,德国不再是一个军事上奉行进攻战略和夺取土地的国家,德国是西方防务政策的轴心,而非东西方对抗角力的场所。”[3]

因此,从二战结束到冷战之间的这段历史充分说服了德国人:融入欧洲,放弃一部分民族国家主权,实现合作功能的外溢,是能够最终实现德国和欧洲的长治久安,从而使德国获得永久和平、持续发展的必由之路。

这样的思路不仅只是一时的领悟,而且成了一代代德国人传承的外交和安全政治层面的主导性理念。这得益于德国的特殊政治文化:对秩序的追求。根据柯特·桑特海默(Kurt Sontheimer)的研究,德国政治传统因素中,最为明显的一个特征就是“惧怕冲突”的传统。德国有一个崇尚和谐的普遍愿望,希望所有社会利益和冲突能够在一个政治共同体主导之下进行公开和公平的竞争。冲突和分歧在德国人心目中意味着秩序的不完整和组织的虚弱。正是在这种背景之下,德国政治家倾向于追求秩序的完整性。为了改革社会政治秩序,德国政治家经常有不切实际的社会大同想法,而且经常为了实现和谐的目标而急于求成[4]。

对于秩序的追求不但体现在德国的国内政策上,也同时体现在德国的对外政策上。二战后欧洲一体化的建设同时也是一种欧洲和平秩序的建构过程:参与一体化的国家服从于一个共同的最高目标:欧洲的持续和平。为了达到这个最高目标,所有国家都自愿遵从一定的国际社会规范和准则:相互绝不动武;让渡一部分主权给超国家机构,以获取与其他国家搁置争议、增加合作的机会;通过合作性功能外溢,逐渐增加合作范围和区域;在合作和交流的过程中,逐渐改变各国的身份认同观念,将国民的忠诚度从民族国家转移到超国家机构上来,从而彻底实现欧洲和平秩序的制度化。

尽管在冷战结束时,这个秩序构想还远未实现,但德国看到了该秩序的潜力,以及德国以秩序建构者和规范制订者身份从这个秩序中获益的美好远景,因此在冷战结束之后,德国依然将欧洲一体化的秩序建构置于外交政策的最高优先级上。德国的“后民族国家”特性意味着:德国安全与欧洲安全是一体两面、密不可分的。

2.德国的多维度安全观

伯恩特指出,在研究区域秩序观时,应当首先从区域国家的安全观出发,分析区域内成员国家对安全的理解,以解释为何某种国际事务被理解为安全问题,另外一种国际事务则不被理解成安全问题。根据传统安全研究者的观点,国际关系中对安全问题的最大挑战来自其他国家的军事威胁,“安全困境”依然是悬而未决的命题。但对于德国来说,经过半世纪欧洲一体化的建设,对于德国本土的武力威胁基本已经不复存在。因此,冷战后德国的安全利益观则首先从一个前提出发:针对德国的直接大规模军事威胁几乎已经不可能出现,在冷战后新的条件下,“德国军队不是对军事侵略做出反应的军队,我们不再需要对抗的思维”[5]。

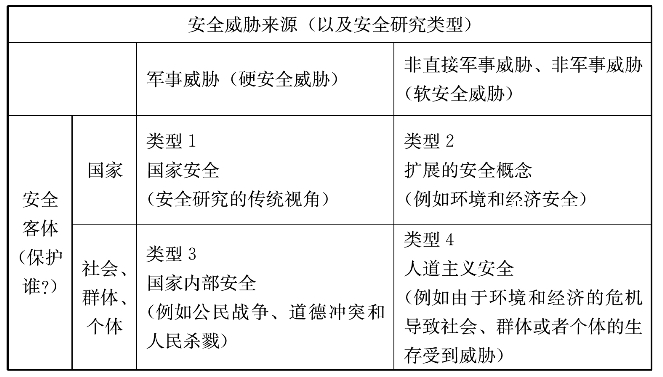

在这个前提之下,德国人开始探讨德国所面临的其他安全威胁。休伯尔将安全威胁来源划分为两大类:硬安全威胁和软安全威胁(见表7.1[6])。

表7.1 休伯尔安全威胁来源的分类

贝克在《德国的欧洲》一书中则指出,在“欧洲化”背景下,出现了“难以想象”的“全球性和区域性”风险,这些风险靠单一国家无法解决。他同时提出在新型风险下的欧洲转型两种模式:即“黑格尔模式”(要么合作,要么毁灭)和“施密特模式”(适应者即领导者),以说明“不合作”和“不适应”将增大威胁的维度[7]。

2003年5月,德国国防部防务政策方针做出以下判断:“目前乃至可预见的未来都不会存在常规军事力量进犯德国国土的危险”,但是面对新的威胁和挑战(国际恐怖主义、大规模杀伤性武器的扩散、欧洲内外的地区危机和冲突等),德国安全政策的最高目标依然是保证国土安全并保卫其国民[8]。1999年,德国政府发表的安全白皮书中,提出了德国安全面临的六大挑战:仍未解决的民族或种族问题;苏联解体引发的后果;移民和难民问题;大规模杀伤性武器的扩散;民主、生态与经济发展的缺失;一些危险的意识形态等。(https://www.xing528.com)

乌克兰危机发生之后,德国的俄罗斯政策发生了极大的变化,尤其在德俄安全关系领域。根据德国2016年发布的国防白皮书的内容,德国已经不再把俄罗斯视为“战略性合作伙伴”,而是视为“战略性挑战者”,因为“俄罗斯对欧洲和平秩序形成了挑战”[9]。但即使如此,德国也未将俄罗斯视为“对手”,而视为对现有秩序的挑战者和欧盟现有边境的潜在破坏者,同时,德国认为,对俄罗斯应当采取“双重战略”:既要展示出令人信服的威慑力和防务能力,也要表明与之进一步展开对话的意愿,通过强调与俄罗斯的共同利益,使俄罗斯重新成为德国的伙伴,“德国坚决支持北约和俄罗斯之间重建战略伙伴关系”[10]。

综上,在德国政治和学界精英眼中,德国的安全政策应当以预防和对抗非传统威胁为主,保证领土和主权的不受侵犯、应对国家战争等传统安全领域在德国的安全优先级上已经不再是至高无上的了。正因为从这种多维度安全视角出发,德国认为北约和欧盟的东扩对欧洲和平秩序的实现是一种制度上的要求,而非针对哪一个具体国家,更加不是源于地缘政治上想要对俄进行削弱、遏制的要求。欧盟的扩大意味着欧洲和平秩序的扩大,而北约则是为了保障和平秩序在扩大了的边界中继续有效的必要机构。2013年11月18日,默克尔在政府报告中指出,欧盟东部伙伴国及其与欧盟双边关系发展并非针对俄罗斯。欧盟东部伙伴国经济现代化,俄罗斯也会从中受益。她将普京的做法称为“冷战时期的思维”,认为“面向欧洲”并不代表“放弃俄罗斯”[11]。

(二)俄罗斯的地缘政治思想和强国思路

1.地缘政治

对于冷战结束初期、刚刚独立的俄罗斯来说,也曾经与德国一样,相信传统的安全威胁已经远去,并热情高涨地在国家体制、经济制度、价值观取向等多方面向西方靠拢,希望通过加入西方阵营的方式,获得与西方国家在国际上的同等地位,从而成为冷战后国际秩序的共同建构者。在这个时期,俄罗斯的地缘政治倾向被暂时遗忘了,俄不再与其传统盟友发展关系,也不再重视俄罗斯的“势力范围”,认为俄罗斯的外部安全威胁已经不来自于曾经对立的西方国家,而更害怕被西方价值观体系孤立在外。

然而,俄罗斯的地缘政治情结具有长期历史背景,很难在短时间内,由于某部分“政治精英”的路径选择而被彻底放弃。尤其在短暂的“蜜月期”后,俄罗斯领导层迅速认识到,西方国家并未像承诺的那样,对俄罗斯张开热情的双臂,欢迎俄罗斯加入它们的队伍。一方面,以美国为首的西方国家并没有完全卸下对俄罗斯的防备之心,另一方面,对国力衰弱的俄罗斯也没有给予足够的尊重。俄罗斯想要加入“强国俱乐部”的梦想破灭了。在俄罗斯看来,“1990年与西方和解的结果是建立外部对于俄罗斯资源的控制,仿照北约建立的欧洲和全球安全机制却没有俄罗斯的参与,俄罗斯在战略利益方面(原苏联加盟共和国)的影响力持续丧失”[12]。俄罗斯觉得被出卖了,北约和欧安框架的东移让他们感到安全上受到了威胁,俄罗斯的传统安全不再得到保证,这刺激了俄罗斯重回地缘政治的老路。

尤其2004年“别斯兰事件”,以及在格鲁吉亚和乌克兰发生的“颜色革命”对俄罗斯外交与安全战略转向具有极大影响。冷战结束以来俄罗斯一直担心“在地缘政治上被孤立和国际地位的削弱”[13],而上述事件无疑加剧了俄罗斯的不安全感。俄罗斯一直将新独立的原苏联加盟共和国视为具有重要地缘政治意义的外部国家(“近邻国”),希望维持在该地区的独特影响力,并极力反对它们加入其他组织,例如北约[14]。因此,俄罗斯将2009年5月欧盟与欧亚6国签订的《东部伙伴关系宣言》视为“挖墙角”行为,指责欧盟在制造“新的裂痕”[15]。北约的持续东扩和欧洲反导系统事件更是让俄罗斯感到在地缘上已经到了退无可退的地步。于是,乌克兰危机成了“压垮俄罗斯的最后一根稻草”。针对乌克兰试图加入北约的行为,克里姆林宫声称这是置俄罗斯于死地,是对俄罗斯的致命一击[16]。

乌克兰对俄罗斯重要性非凡。从文化传承角度看,乌克兰与俄罗斯有着解不开的文化渊源。俄、乌人民同族同宗,两国的民族文化紧密相连。基辅罗斯是俄罗斯古代国家,也是俄罗斯文明的摇篮。生活在俄国版图上的俄罗斯和乌克兰民族共同见证了俄国文化的“黄金时代”和“白银时代”。即使在苏维埃政权存在的70多年间,俄罗斯与东乌克兰文化也是在同一种官方文化(苏联文化)的影响下发展的。如今,与俄罗斯文化联系最密切的乌克兰中、东部地区正是乌克兰脱欧入俄的中坚力量[17]。而从地缘战略上而言,正如美国战略学家布热津斯基在他的《大棋局》一书中分析的,“乌克兰是欧亚棋盘上一个新的重要地带。它作为一个独立国家存在有助于改变俄罗斯,因此它是个地缘政治支轴国家。没有乌克兰,俄罗斯就不再是一个欧亚帝国。”[18]因此,乌克兰问题触及了俄罗斯的底线。在普京的一次演讲中,他说:“他们很清楚,无论是在乌克兰还是在克里米亚都住着上百万的俄罗斯人。这些人是多么地没有政治预见和分寸感,才会如此不顾后果的行动啊!俄罗斯现在退到了无路可退的边缘,就像一根弹簧被压到底,它是会猛烈地弹起来的!”[19]

综上,俄罗斯的地缘政治倾向并没有随着冷战的消失而消失。这是因为,不像德国那样,俄罗斯在冷战结束后,并未“被完全友好的邻国”所包围,俄罗斯边境问题依然存在,也经常感受到来自外部对俄罗斯领土和主权形成的威胁。因此,在俄罗斯看来,首要安全任务依然是保证领土和主权的完整,保护俄罗斯不受外界侵犯。由于其安全理念依然秉持现实主义传统安全观,那么,在防范安全威胁时,俄罗斯同样首先采取传统安全手段:发展势力范围、巩固军事力量、建立军事同盟、将外交和政治手段作为辅助,但在必要时,也会采取武力行为,以捍卫俄罗斯的最高国家利益。

2.俄罗斯的“大国情结”

纵观冷战后俄罗斯的外交战略转变过程,可以发现,尽管在不同历史时期、面对不同的国内外政治经济状况,俄罗斯不断调整其外交政策方向,但有一点却是一脉相承的:俄罗斯的所有内外政策,其最终目的都是一个:使俄罗斯重回国际舞台,重新获得世界大国地位,从而成为新世界秩序的制订者,在世界政治中赢得话语权。俄罗斯独立初期,对西方国家抱有幻想,认为俄罗斯一旦向西方靠拢,立刻会赢得西方国家的尊重,在它们的帮助下,获得与美国平起平坐的地位。虽然这个梦想很快破灭了,但从中我们可以看到,即使在俄罗斯刚刚独立时,采取对西方一边倒、不断妥协的政策,其最终目的也是希望在西方国家的帮助下,迅速恢复国力,从而重返大国行列。随后俄罗斯调整了外交战略,在20世纪90年代中后期以“多极化世界”中的一极为外交政策目标,加强与欧洲合作,希望通过欧洲一体化的方式参加建构欧洲秩序,从而影响世界秩序。在20世纪末21世纪初,普京上台执政后,更是以务实的作风,在第一个任期内甚至放弃了多极世界的提法,强调俄罗斯的欧洲国家定位,配合以“融入欧洲”的方式,经济上增长迅速,政治上人心稳定,对外政策上,则通过与反恐战争和伊拉克战争,增加了俄罗斯在国际舞台上的威信,国力日益强盛。

在此前提下,俄罗斯的大国情结再次主导了俄罗斯的国家利益观。普京第二个任期内,由于俄罗斯国力的提升,外加俄对于西方国家一再挤压俄罗斯地缘空间的做法不满,俄决定恢复自己的强国地位,俄罗斯形成了“以对内和对外的独立自主”为基本特征的“主权民主”思想[20]。

“主权民主”首先是由俄罗斯著名政治评论家索尔托夫在2002年10月提出的,他以“主权民主”的概念概括普京的执政理念,并在2005年4月再次用这个概念评价普京当年国情咨文中的治国理念。他认为,民主、自由和公正是俄罗斯自然形成的主要价值观,不是舶来品,而是俄罗斯内生性的价值理念。2005年5月17日,俄罗斯总统办公厅副主任在“实业俄罗斯”协会做报告时,第一次以官方身份提出“主权民主”的概念。他说:“俄罗斯的民主是依据本国历史、地缘政治国情和法律,由本国自主确定的民主,即‘主权民主’。”统一俄罗斯党则在党的七大会议上明确将“主权民主”的思想定位为党的指导思想,并在2007年的大选中将之作为行动纲领,最终赢得大选[21]。至此,“主权民主”在俄罗斯已经拥有广泛的政治基础和社会共识。

俄罗斯的“主权民主”思想在对外政策上则表现为,出于大国的自信,俄罗斯认为应当在国际政治舞台上受到平等的对待和应有的尊重,并在管理欧洲和世界事务、建构欧洲和全球和平秩序上充分表达俄罗斯的意见,参与制定国际游戏规则。但事实上,由于冷战的非对称性终结,使西方的机制和理念占据了主导地位,并把俄罗斯及其对新世界秩序的要求放在一边[22]。因此,在与西方国家屡屡发生外交理念上的矛盾之后,俄罗斯向西方国家的民主概念提出了挑战。普京曾经多次对西方价值体系表达出明确的批评,认为西方国家的行为已经丧失了国际道义上的合法性:持续性地违反国际法、不正当地使用武力手段并行使本质上的新殖民政策来巩固自己的地缘政治位置[23]。在此基础上,普京演讲中透露出俄罗斯不再视自己为欧洲文明的一部分,更不用说是“欧洲—大西洋”意义上的西方文明的一部分[24]。他在2007年2月慕尼黑安全会议上的发言则表明,俄罗斯抗拒西方民主输出的倾向是一种战略选择,是俄罗斯“精英”内部和俄罗斯社会大众的新外交政策共识的表现,克里姆林宫主人的变化不可能改变这样的共识[25]。此外,在外交实践上,普京也指责西方国家实行双重标准,只在对自己有利的时候才遵循国际法准则,他将俄罗斯在乌克兰的行为与美国在世界其他国家和地区使用武力的行为相类比,认为西方国家借由自己在价值观体系上的霸权地位,随意定义“民主”和“人权”,并“滥用”了国际规则。

在欧洲层面上,俄罗斯的“主权民主”则表现为,俄罗斯不愿意仅仅作为欧盟规则的被动接受者,而希望成为欧洲命运的共同缔造者。因此,俄罗斯与欧盟的斗争不仅仅表现在规则层面,也是在竞争谁能使自己的理念变成欧洲的普遍价值[26]。

因此,尽管德国和俄罗斯在维持中东欧地区和平稳定上具有共同利益,但双方外交与安全理念的不同导致在实现路径上充满矛盾。对于德国来说,欧洲安全框架的东扩是实现西方民主价值观的东移、消除欧亚地区不稳定因素的必要途径,而俄罗斯则认为软弱的民主和西方的民主出口政策是“后苏联”空间不稳定的根源[27]。北约和欧安框架的东移让他们感到安全上受到了威胁。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。