很多西洋人抱着西洋心态,在中国寻求活动场所的同时,也试图观察中国内部。其突出的代表,就是庞大的传教士队伍、各地的外交官,还有包括商业和工矿业、金融业等人士在内的经济人群体。他们不但有着明确的目的,而且把与他们相关的中国置于与自身性质不同的文明圈之外来进行观察。由于采取了这种远距离的方法,一方面使观察具有极其外围性,另一方面正因其距离的存在,保持下来很多具体性一贯性的记录。

在与中国有关的外国人中,也存在着与上述那些人不同的团体,其中一部分就是从事中国海关事务的外国人。

中国海关(Chinese Imperial Maritime Customs,1912年起改称Chinese Maritime Customs),设立于1854年,基于中国方面及外国方面双方各自理由达成的一致意见而设立,是中国行政组织中的一个机构。1861年设立总理各国事务衙门时,中国海关也在它的统辖之下,成为专司贸易关系的机构。

中国海关中设置了外国人总税务司(Foreign Inspectorate General of Customs),其下任命有税务司,负责管理各开放口岸的通商和管辖税关。他们的身份属于中国官吏,只是没有中国方面的人事权,其余全由总税务司罗伯特·赫德全权处理。因而,虽然从事的是外国特点极强的海关行政事务,但与其说他们是被雇用的外国人,倒不如把他们作为被纳入了中国行政机构内部的官吏。

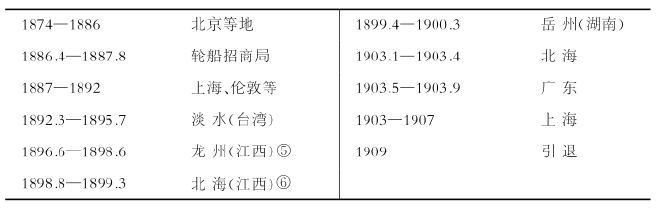

马士(Hosea Ballou Morse)出生于布鲁克菲尔德(Brookfield,N.S.),其家族本来是1636年住在马萨诸塞州戴德姆(Dedham)的一族,1755年迁移到哈利法克斯(Halifax),属于1863年马萨诸塞州梅德福(Medford)地方的一个分支。1874年马士从哈佛大学获得学士学位,1913年在克里弗兰德(Cleaveland的Western Reserve University)获得法学博士学位。1874年被任命为清朝海关的助手,1887年任代理税务司,1896年升任税务司。另外,在1903-1907年间,担任总税务司的统计局局长,1909年引退。1885年由清朝皇帝任命,作为特使被派遣调解中法战争和平事宜,1885-1887年间(政府拨下补助金)担当了与轮船招商局认定相关的特别任务。1889年奉皇帝命令担当审察将湖南省向外国开放贸易的特别委员。引退后,马士曾经担任了中国美国协会(American Association of China)会长、英国皇家亚洲协会(Royal Asiatic Society of England)评议员和该协会的中国部名誉会员、上海基督教青年会理事长,以及哈佛大学学会联谊会的会员。

他受诏敕接受的勋章有1885年的二等第三双龙宝星、1893年青色纽的三品衔、1903年头等第三双龙宝星、1908年红色纽的二品衔、1916年中华民国三等嘉禾章。

有关马士的海关工作经历如下所述。1874年哈佛大学毕业后,同年8月作为四等助手到了上海,接着在天津工作。1880年作为三等助手在伦敦事务所工作,两年后又返回中国。直到1909年因健康原因引退之前,一直以华南的龙州、北海等地为中心,在多个开放口岸任职。

1874年哈佛大学毕业后加入中国海关的美国人,除了马士之外还有另外三个人,他们分别是斯平尼(W.F.Spinny)、梅里尔(H.F.Merril)、查尔斯·C.克拉克(Charles C.Clarke)。马士1884年回到天津税务司后做了德国人德璀琳(Detring)的秘书。

无论是从国内的角度还是从对外的角度来看,马士都对改写同时代的中国经济状况发挥了作用。之所以这样说,首先是由马士的经历所决定的。马士到中国以后的赴任地有多处,从其经历上说,初期在淡水之后,他又转至云南、广西、湖南、广东,到过中国华南的南端和湖南内陆。因而,通晓与以华北或华中为中心的中国经济状态完全不同的华南及其周边地区所具有的经济特征。

马士在中国的简历

海关作为中央集权的组织,由驻在北京的总税务司统率全国。马士时代的总税务司(Inspector Generalof Customs),是从1863年以来就长期在任的北爱尔兰出身的罗伯特·赫德(Robert Hart,后被授予Sir的称号),他肩负着对各港税务司全员的任免之责。

1905年2月,罗伯特·赫德对马士有下面的评价:首先,赫德认为自己40年来一直从事繁忙的中国海关工作,现在终于可以得到解放了。其次,与能够相对独立于中国官吏开展工作的自己相比,赫德对后继者虽略显担心,但是,他对担任统计处和税务司的马士和泰勒还是给予了“年轻的巨人、主要的人物”等高度评价。

来中国的英国人当中,像斯科特·兰德等人,在很多情况下是靠着专业性的、职业性的条件来就职的,与之相比,从美国来中国海关的人却以学士拔擢为特征。1860年代后半期,为中国海关业务而选拔的三个人:弗兰克E.伍德拉夫(Frank E.Woodruff,耶鲁大学毕业)、爱德华C.泰恩特(Edward C.,Taintor Union大学毕业)、德鲁(E.D.Drew,哈佛大学毕业),都是18岁到22岁的青年人。

马士在19世纪后半期出现的美中关系的两大转机之中,先是加入中国海关,接着又从中国海关引退。最初的转机在1870年代,那时美国对中国关系中虽然还保留着外交关系,在通商关系上,因为美国的资金要集中到南北美洲两个大陆,企图从中国撤走资金。于是,当时对中国有通商关系的美国两大洋行琼记洋行(Augustine Heard&Co.)和旗昌洋行(Russell&Co.),它们相继撤回了美国。另外,有必要引起注意的是,1860年代的伯灵格姆外交使团(Burlingame Mission),在外交关系中,并不是在中国与美国谈判这种形式上,而是在中国与欧洲的谈判中,作为中国利益的代言人而出现的。这是英、法对中国关系中所没有的现象。第二个转机是19世纪末开始的“门户开放”政策(open door policy)。那个时期的活跃人物是带有美国对亚洲外交使命的威拉德·斯特雷特(Willard Straight),关于这一时期,本书将以“上海时代的马士”为题在后面叙述。

1885年马士根据清朝政府的指示,为处理中法战争中的中国方面问题加入了轮船招商局,并从1885年至1887年参与了轮船招商局的经营。轮船招商局是1872年设立的“官督商办”企业,是洋务运动时期的代表性企业。伴随着中国对外国贸易通商口岸的设置,外国贸易的快速发展,航运业也急速增大。在这种背景下,从事外贸活动的洋行与中国商人之间出现了贸易较量上的变化,它具有以下特征。

1860年代是中国贸易在方法上发生巨大变化的时期。第二次鸦片战争造成的长期荒废局面有所恢复,太平天国运动被镇压,长江对外国船只的开放和长江流域通商口岸的增加等等因素,使得在以往的生产规模和市场流通结构中,出口贸易逐渐增大起来。而由于大型汽船时代的到来,实现了运输革命,中国与欧洲和美国市场的距离大大缩短,这些因素也都带来了在华外国商社交易方法上的变化。在这个时期里,洋行由原来的物品买卖,开始向参与相关的其他经济活动转变,如航运、保险、通商口岸的公益事业、与银行活动相关的代理店的经营等。对于这种变化的表现,1872年旗昌洋行的资深职员作了如下的概括:

对洋行而言,在茶和棉制品的贸易中,开始时他们仅仅获得单纯的佣金或特定利益。在中国商业界中的自古以来经营主要产品的代理店,全部由商人来代替了,商人事实上已经成了掮客。在此转换期结束之时,有实力的和有信用的大洋行,几乎都从生产物品的交易开始向工业、向金融事业转换,成为事实上的个人银行家。其中像我等这样经营航运和保险的经营者最为幸运。而且,贾丁和哈德及其他洋行,也都在为开拓此业务而奋斗,这是很有意义的事情。

另外,前一年即1871年,贾丁·马塞逊商会的职员也论述道:

洋行为了合理的发展,避免那些只为获得单项利益而进行的大量农产物品的交易,有必要向能够不断获得佣金的方面发展。

从60年代转换期得到的关于洋行发展的基本认识,可以说显示出了三点变化:(1)对贸易的直接投资所获得的利益开始变少;(2)中国商人介入了以往洋行的贸易活动领域(中介贸易),竞争开始激烈化;(3)与贸易相关的周边事业(如航运、保险、金融)的投资和经营日益重要起来。

对洋行产生了这样的认识,并相应地促进了这方面的转变,主要原因在于,伴随棉制品贸易量增大,三角贸易时代不断接近终结的历史变动,中国经济由太平天国运动后的荒废开始走向恢复。中国商人的力量不断加强,开始投身于对外贸易及国内贸易中那些以往为洋行所把持的活动领域。而使这些成为可能的,就是运输手段的改善——大型汽船航运的发展。

这种变化,是《天津条约》、《北京条约》签订后,开放长江和开放口岸增加的结果,但是这与外国商人所期待的产生商业利润的方向却正相反。1860年代后半期的领事报告、海关报告、商务报告,几乎异口同声地报告了随着中国商业的恢复、成长,中国商人的影响力在逐渐加强这一情况。

1865年牛庄的海关报告指出:(1)1861年以来英国的两大洋行代理店退出,一个独立中介商社也关闭了。1865年阶段上有4家洋行(英国2个、美国1个、德国1个)和10家广东、汕头、泉州的中国人大商业行会在从事进出口贸易活动;(2)牛庄的中国贸易商人,在1864年贸易旺季,单为租赁外国船就花费了40万两;(3)在牛庄,中国商人与外国商人相比,究竟占了多大的贸易比例,关于这一点正如下所述,大豆的出口为40倍,鸦片和棉布(粗布以及台布)的进口分别是20倍、3倍,这是证明中国商人掌握了牛庄贸易大部分份额的最有利证据,即中国商人在关税上比外国商人多付了16倍;(4)比起外国商人来,中国商人更精通地方市场,而且也比外国商人在买办费、银师费等间接费用上的花费要少,所以处于有利的地位。在这些变化之上,还再加上作为新出现的外国汽船进入到中国沿岸贸易中,开始抢夺以往的帆船优势地位。以上的这种情况在理解带来“变化”的主要原因上有重要作用(参见地图4-3)。

同是在1865年,来自天津的报告说:“中国棉布商人,直接从上海购入商品,这样可以节约从天津的外国进口代理店购买时所必要的间接经费,结果,能够比外国竞争对手更便宜的出售。”一种基本性的倾向是:“大量进行的贸易,而且是有利可图的贸易,正从外国人手上向中国人转移。后者支配市场,而前者开始受其影响。另外,这种情况使外国商人和汽船所有者正在变成中国贸易商人的代理人以及运输者。”这样一个历史变化,是怎样的一个过程呢?下面这段话告诉人们:“天津开放口岸之后,在南方的有实力的英国商社都派遣了代理人。他们唯一的工作,只是奉上司指示买卖商品而已。而在天津的中国商人,却直接着眼于汽船的运输能力,和上海直接进行贸易,开始了不以天津代理人为中介的买卖活动。”

来自汉口的报告则出现了对买办行为的非难:"1863-1864年的茶业投机,带来了洋行所不满意的结果。因为买办使用着雇主的资金,却利用长期信用购买来抬高价格,使正当的贸易业者受到伤害。”报告接着强调指出:鉴于汉口地理位置的重要性——向内地贩卖的根据地、茶叶的集中购买地——外国商人与中国贸易机构的关系是间接性的,而中国长期信用贸易制度却是坚固性和压倒性的,这种实情必须加以改变。在这里受到指责的对外国商人设立的壁垒,是中国的贸易机构本身以及支撑它们的信用制度。面对贸易活动中中国商人的兴起,洋行以后应该采取什么样的活动方向成了焦点,这从金融机关的设立从而谋求向中国信用制度的介入以及改变了的汇丰银行的历史中,能够清楚地看出来。

从厦门来的报告与牛庄、天津的内容相同:“中国商人并不利用外国商人和掮客,而是自己从事大规模的贸易活动。”来自厦门的报告也做了这样的陈述:在厦门“他们不仅雇用当地船只,而且还雇用外国船只,而且他们明白并不需要外国的帮助”。以前在开放口岸为外国商会和代理店所办理的中介佣金业务,现在成为中国商人占领的领域,随着贸易规模的扩大,买卖佣金和服务手续都转到了中国商人的手中。

如上所述,外国汽船公司所提供的有保证的、安全的、大量的运输,促进了中国商人从上海和香港而不经洋行代理店之手直接购入商品。以此为重要契机,也带来了两种相反的结果,即中国商人的兴起和洋行活动的受制约。使洋行活动更加受制约的是1860年代后半期,在以天津为中心的华北棉布市场上,华商与英国的直接贸易逐渐增大这一情形。如果把这个过程放在天津的洋行活动变化的全过程中来考虑的话,可以把天津的中国商人与上海洋行进行直接贸易的时期作为第一阶段,这一阶段正是洋行代理店从天津退出的时期。紧接着,从英国到天津,不经由上海的直接运输开始增大,以上海为据点的洋行不得不再次在天津设置代理店。而上海洋行的地位,其重要性比起从前则被大大削弱了。可以认为第二阶段就是从1860年代末开始的。

在第二阶段时期里,香港和上海的外国银行,对中小洋行和中国商人提供低利息资金,鼓励其参与贸易活动,在获得银行汇兑业务的同时,也试图发展贷款业务。为了满足英国产业资本扩大棉制品市场的强烈要求,英国方面降低了贩卖价格,在贸易交易方法和资金融通问题上也作出了相应的改变。从英国整个产业资本的观点来分析,沿岸贸易中外国汽船的优势与银行和中小洋行相结合的贸易活动的蓬勃发展,正是符合其利益的变化,它使得大洋行贸易垄断时代的终结只是一个时间的问题了。

前面来自开放口岸的报告,强调了外国商人与中国商人之间竞争增强的情况,但另一方面,与此同时也有很多关于中英商人“共同”出资活动的有关报告。尤其是在商业关系领域中,这种合作关系在《天津条约》(1858年)、《北京条约》(1860年)以前就已经开始了。但1840-1850年代的共同合作、相互依存的关系,毫无疑问与1860年代后半期的关系是不同的,前者并没有明确的方向和支配关系,只不过是在贸易的基础上相互提供方便。但是,这些活动积累了经验,产生了中国商人与外国商人之间的信用关系,使得以后洋行的方向转换在一定程度上变得容易了。首先我们分析一下初期的中英“共同”关系的情况。

1840-1850年代,广东、香港、上海的外国商社出于不断增大的出口贸易的需要,纷纷向中国商人和商人行会贷款。其目的一是为了确保自己在最优茶业品种选择上的权利,二是为了促进中国人向外国商社的出口业务投资。1848年,怡和集团向上海的广东籍商人借出了高达37万美元的借款,而利息却比中国钱庄的平均利率还要低。而那些并没有充足财力的洋行,则与钱庄共同进行交易,他们从钱庄或钱庄保证的中国商人那里借入资金。钱庄在与洋行的交往中并不直接与伦敦打交道,而是向信用不足的在华外国银行提供贷款。洋行因此能不断地得到购入鸦片的资金,得到付给P.&O.汽船公司的运输费。另外,在中国商人之中,也存在着以茶为代价必须接受鸦片的情况。初期阶段上的这种相互依存关系,可以说是围绕着贸易交换活动而必然出现的资金和信用的借贷关系。

但是,如前所述,从1860年代后半期起开始的变化,迫使洋行尤其是大洋行向贸易的周边事业进行转变,而且这种转变,也只是有财力的大洋行才能做到。也就是说,航运、埠头、仓库等等必须要投入巨额资本,是资本回收速度慢的事业。但同时,无论贸易发生什么样的变化,对于当时来说,这些又都是必要的事业。

首先从航运的整顿上来看,1850年代以来,大洋行就与英国本国的汽船公司共同开发中国的沿岸航路。关于它们的进程,按年代分别整理如下:

(以下*指不定期)

1849年香港和广州包裹航运(Hongkong&Canton Steam Packet.广东)

1849年P.&O.汽船公司(广东——上海)

1855年*旗昌洋行(Russell&Co.香港——上海)

1855年*怡和洋行(Jardine,Ma the son&Co.加尔哥达——香港——上海)

1855年*登特洋行(Dent&Co.上海)

1856年*雷米,施密德洋行(Remi,Schmidt&Co.上海)

1857年*赛姆森洋行(Siemssen&Co.厦门,汕头)

1877年*约翰·博德洋行(John Burd&Co.福州)

1861年*阿佩卡洋行(Apcar&Co.加尔哥达——香港——上海)

1862年帝国运输海上服务,马赛(Service Maritime des Messageries Imperiales,Marseilles.上海)

1862年上海航运,旗昌洋行(Shanghai Steam Navigation,Russell&Co.设立)

1863年道格拉斯·拉普瑞克洋行(Douglas Lapraik.福州等地)

1864年奥斯汀·赫德洋行(Augustine Heard&Co.上海)

1865年香港、广州和澳门汽船航运(The Hong Kong,Canton and Macao Steam Boat.广东,澳门)

1867年海洋轮船航运,利物浦(The Ocean Steamship,Liverpool.上海等)

1867年联合海上航运(格洛弗洋行)(Union Steam Navigation.Glover&Co.)

1868年华北汽船航运(特劳特曼洋行)(North China

Steam.Trautmann&Co.)

1872年中国航运(太古洋行)(China Navigation.Butterfield&Swire)

1873年中国沿海航运(怡和洋行)(China Coast Steam Navigation.Jardine,Ma the son&Co.)

1873年中国商业航运(轮船招商局,官督商办企业)(China Merchant's Steam Navigation)

如上所述,截至1870年代前半期的航运业,有两个特征:第一,大洋行从1850年代开始独自开发航路;第二,从1860年才开始设立真正的用于沿岸贸易的汽船公司。第一特征中,大洋行是附属于以贸易为主体的航运业的,贸易是主体,但是第二个特征中,汽船公司被作为独立事业设立出来,它不再是贸易外围的事业,而成了独立的投资对象。现在通过1862年成立的旗昌轮船公司(Shanghai Steam Navigation Co.)来探讨上面所说的第二个问题。

旗昌轮船公司,是美国商社拉塞尔公司的子公司,1862年在上海成立。根据1860年的《北京条约》,长江航路对外国船只开放,因此该商会非常早地设立了上海旗昌轮船公司,力图开拓上海九江汉口间的航路。而且从1872年到1873年间,一直到英国商会的汽船公司太古洋行(Butterfield&Swire)和怡和洋行,以及中国的轮船招商局成立之前,始终保持着垄断长江航路的地位。

这个旗昌轮船公司,是由三类出资者形成的集团:第一是旗昌洋行的公司职员,第二是中国人出资者,第三是旗昌洋行以外的外国人。资本金100万两中有30万两为外国人出资,余下部分为旗昌洋行和中国人的出资,其中也是中国人资本额占了大半。从其他外国人股东所属的洋行来看,在英国商社中有公易洋行(Smith,Kennedy&Co.);埃利森洋行(Ellisen&Co.);贾维,索伯恩洋行(Jarvie,Thorburn&Co.);鲍尔,肯尼迪洋行(Bower,Hanbury&Co.);约翰森洋行(Johnson&Co.);Holliday,义记洋行(Wise&Co.);赖斯洋行(Reiss&Co.)等。而同孚洋行(Olyphant&Co.)为美国商社,禅臣洋行(Siemssen&Co.)为德国商社,等等。

从这些投资于航运事业的大洋行与汇丰银行的关系调查来分析,处于中心地位的大洋行(成为汇丰银行理事的洋行)共有7个:拉塞尔(Russell)、怡和洋行(Jardine Ma the son&Co.);从1877年起成为理事的登特(Dent)、赛姆森(Simessen)、约翰·伯德(John Burd)、道格拉斯·拉普瑞克(Douglas Lapraik)、A.赫德(A.Heard),它们或者独立经营,或者共同经营。

从事上述航运事业的范围十分广泛,我们从投资于旗昌轮船公司的大洋行来看其多元化投资的实际状况。例如:美国的商社(同孚洋行)试图于1872年设立中国银行(Bankof China),德国的商社(禅臣洋行)设立了鞣皮企业。投资于其他与航运业直接关连的保险业和码头、仓库业、土地投资、加工业等等的洋行,从1860年代末到1870年代,无论是从数量还是从投资额度上来看,都在急速地扩大。

通过以上的分析,在贸易增大、国内流通增大的状况面前,一直以贸易活动为中心的大洋行,由于中小洋行的介入以及中国商人的兴起,在内外竞争对手出现之际,也只得进行经营方向上的转换。但是,这种方向的转换,决不是大洋行的后退,因为这是只有拥有大资本的大洋行才能做到的方向转换,而且它能够在最大限度上灵活运用使贸易、流通扩大的条件来转换自己的方向,向诸如航运、保险之外多方位的与贸易事业相关的独立事业方面转换,而处于它们的集约点上的,就是汇丰银行这一金融机构的建立。作为洋行、金融联合体的汇丰银行,摆脱了作为殖民地银行消极的自我防卫的性格,试图成为各种事业的中心。在这样的状况中,作为中国企业的轮船招商局,主办者李鸿章对其提出的设想是,将它处于海防、洋务事业的中心位置,从事对“国计、民生”有裨益的活动,担负夺回外国利权的重任。而且,它的主要基地设在天津、上海、汉口,主要任务有以下三点:(1)从事沿海贸易,特别是漕运;(2)参与和计划长江贸易,在内陆航运事业方面,与英国和美国争夺内河运输的利权;(3)从事东南亚贸易,从事与新加坡、菲律宾之间的贸易。

以上的主要业务,是基于官督商办的经营形态而进行的,但1883-1884年的中法战争时,为了躲避法国军队的攻击,招商局形式上把船卖给了美国,这样就可以一边躲避来自法国的进攻,一边还继续营业,1885年时招商局又把船买了回来。

在这种背景下,马士在1886年以“顾问”的资格,加入了轮船招商局。据马士的观察,当时轮船招商局与外国汽船相比未必有船舶竞争力优势。例如,运输从印度支那到中国来的朝贡米,从越南顺化运送到越南海防,3万担米的运费,轮船招商局是按每担56钱收取,而以42钱的价格与法国的汽船公司签了协议。

马士十分热心于轮船招商局新航路的开设,1886年他提案增设以下4条航路:

(1)宜昌——重庆线;

(2)鄱阳湖线;

(3)北河(天津——登州)线;

(4)基隆河线。

为了调整内河的汽船,马士提出了采用尼罗河上使用的亚罗轮船(The Yarrow Steamers),并利用这种平底汽船在内河航行的提案。他的提案,与美国的汽船公司在密西西比河上导入平底船的举措相比较,形成了对照。马士对轮船招商局的中国人会办(副经理)马建忠提出的关于事业改善的提案作了评论。马建忠的提案有如下项目:

(1)加入珠江的航运;

(2)北部台湾的开发:①沿海贸易;②茶;③砂糖、樟脑生产的扩大;④矿山开发;⑤银行招商。

马士在整体上支持这些提案,对银行一项则指出,为了把收益白银存入银行,所以有必要开设汇丰银行,并提出了具体的银行名字。同时,马士提出希望自己能去台湾工作的陈述就是在这个时期。

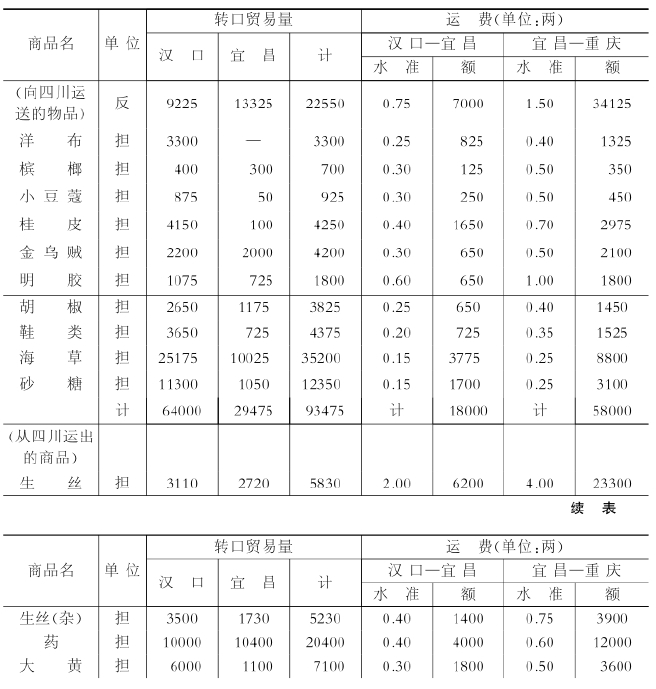

马士试图从四川省贸易的实态去把握内河航运中心的长江航运。他指出,经由宜昌的航运缩小;根据转口证(transitpass,正税和半税的支付证明书,以后的流动免税)的四川交易把外国贸易几乎都占了;从汉口到宜昌的交易1/2以上依然由原来的船进行。

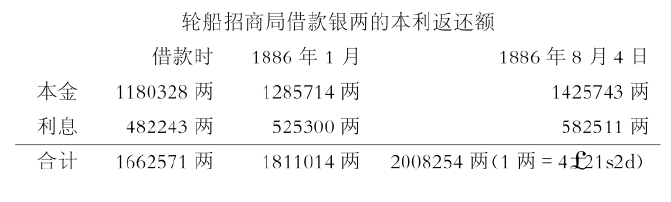

在汇丰银行对轮船招商局借款问题上,马士特别关注借款与银价下跌的关系。30万英镑,如果以白银返还的话利息为9%,如果以黄金返还利息则是7%。也就是说,对于30万英镑的本金,加上12.2570万英镑的利息,合计为42.2570万英镑的借款。马士把这一金额换算成银两,考虑到银价下跌的影响,招商局的损失则如下面的计算。

马士因此考虑延长从宜昌到重庆的运输航路,并试图了解1885年一年里经“转口证”进行的四川省运输状况(参见表2-1)。根据此表,从汉口和宜昌运送至四川(重庆)的商品顺序是:(1)药;(2)白蜡;(3)生丝。另外,马士还计算了运费,并且试着计算招商局运送货物时的费用。据马士的观察,这些只及使用民船运输量的一半。

表2-1 转口证在四川的移出入(1885年)

轮船招商局的经营,从设立以来经历了几次危机。包括对于经营环境的不习惯、事故的发生、中法战争时美国的假意销售和恶性收购、借款等等。1881年李鸿章在《查复招商局参案摺》中,提出了要重视经营问题:

遵经札派江海关道刘瑞芬、津海关道郑藻如,持所参各款,逐节严查。旋据该关道会同南洋所派之江南制造局道员李兴锐禀称,招商局银钱账目,向由驻沪道员徐润一手经理。当向调册询核,并就原奏分条查覆。如朱其昂等购船价贵,均即沉没,亏折殆尽一节。该关道等查,同治十一年已故道员朱其昂购买伊敦、福星、永清三船,于上海、天津各立码头运漕揽货。因创办之始,外洋及贸易情形未熟,船价稍贵,其用人滥,而糜费多,亦所不免。次年添派道员唐廷枢、徐润会办,增置轮船码头,颇有余利。将朱其昂亏折四万余两分年提补。

李鸿章提出要严格监察招商局经理,要充实经营条件。

对于轮船招商局的经营,马士给予下述评论。由于洋务期官督商办的企业里,外国人参与的例子并不多,而对企业经营进行评论的例子更少,所以,马士的观察很重要。

(1)在远距离上,对一般原则问题之外的管理是困难的。

(2)在具体的问题上,对内容的把握相当模糊,而且花费时间。

(3)由毫无企业经营经验的经营者(总办)来管辖,是极为困难的。

(4)由于船头过多,不可能沿着一贯的经营方针进行经营。

(5)从未从事过经营活动的经营者,根本没有经验,却提出了活动方针。

这些评论是马士通过观察得到的,好像并没有涉及系统性方针和组织基础方面的运营内容。此外,关于更为具体的经营状况,马士也进行了以下的概括:

(1)运输部门(包括代理店和船长在内),无视成本计算,片面追求效率的增大。

(2)股东团体,无视效率,常常要求削减支出。

(3)经营者们(包含经营者、会计、海运负责者),认为自己的义务就是用他们对前景的预测来判断和斟酌各方面的意见,实现以最小的成本来追求最大的效率。(https://www.xing528.com)

在这里,围绕着效率与成本,揭示了现场、股东、经营者三者间互相牵制的经营状况。同时,这一见解,除了考虑到企业经营一般都适用的内容,也对中国企业经营在实际上所具有的整体关系(所谓的中国经营方式)进行了重新的思考。

从1886年到1887年见习轮船招商局时期,马士就希望能够去淡水赴任。1892年3月,以副税务司的资格到了淡水。

台湾的海关,淡水(1860年)及其分关基隆(1863年),打拘(1863年)及其分关安平(1865年)相继对外开放。其税金的集约及报告,在淡水完成之后,再被送至天津关库(参见地图1-2)。

马士赴任淡水之后,在内地转口税与厘金的关系上,发生了几次纠纷。藩台站在确保厘金立场上,限制海关的权限,对所有的商品都课以厘金。对此,马士却认为,根据《芝罘条约》,海关的监督权已被确认,与之利害相关者就不是外国商人,完全是中国商人和中国官员等等中国人,他试图把转口税从厘金中切离出来。但是,这一做法的实际运用,又产生了如下的具体问题:

(1)对于由香港输入中国内地的商品的监查权,是不是归海关所有?

(2)转口证明书(transit Pass)不只是对从淡水出港的船只和商品,其他开放口岸(例如宁波、温州、福州)所发行的是不是也视作有效?

关于这两点,马士强调的是共同的海关监督权。与第一个问题相连的是,经由香港的中国船(帆船)接受厘金局的监查,支付厘金税,在这样的情况下,假如船上的搭载被视为危险品时,厘金局的官吏有义务把这些东西携至海关。马士的意见获得了台湾巡抚的支持,使原来持反对态度的藩台也理解了。这个问题的背景是香港的归属问题,在于在东亚华商贸易圈中,香港作为中转站占有着重要的位置,对利用香港的中国商人而言,是根本不会产生香港的国籍问题的。但是,从海关方面来看的话,香港却是英国籍,因而对中国而言是外国,这样的话,经由香港到台湾来进港的船舶就都被看成了外国船,而其搭载的商品,哪怕是福建、广东产,基本上也应该作为外国商品来对待。这样一来,如何调停香港制度定位与实质机能这两者之间的差别,就成了不断出现的问题。

关于转口证明书,它的用途是:外国制品或中国制品向外国出口的时候,不需要向途中停靠港支付全额出口税,只支付1/2就可以了。同时,进口商品的情况也一样,如果在第二个停靠港支付了进口税的1/2的话,以后就可以免税运入内地了。这一主旨是针对各地厘金加增课税而采取的保护性政策。

然而,落实马士的这一课题,要涉及两个方面:一方是作为中央财政,担负着全国规模的统一的税制施行、运用的海关,及其责任者的税务司;另一方是担负地方性财政的藩台、道台,和作为确保地方财源手段的厘金。由于二者立场不同,不能不产生根本性的冲突。正在纠纷之际,怡和洋行购入了拒绝以厘金形式支付的樟脑,以支付转口税的133%的厘金税为条件被放行,允许其出口。由于转口证(transit Pass)的运用是地方性的,各地厘金局极力无视它而征收厘金,这样纠纷就存在着不断发生的可能性,淡水厘金局后来就把厘金税额以比转口税高出25%的高额固定征收了。如果以转口税作为子口半税是2.5%的税率来考虑的话,厘金就变成了3.3%了。

在淡水的马士,1894年7月前后听到了中日开战的消息。巡抚连日得到来自天津、上海、福州的情报,情报到达得极为迅速。到了1895年6月,日本在台湾登陆。马士就海关事务及设施与日本军进行了交涉。

1895年6月9日正午,因为日本要在淡水税关升日本旗,翌日马士正式发出公告停止了淡水海关的工作。日本方面的野村税关长及其税关吏员到达后,继续依赖马士处理海关业务。马士表示如果不立即被中国召还的话,到月末为止会负责海关业务,在把他的业务交给日本方面的同时,把征税及统计事务转移到了海关助手之处。

日本派遣淡水公使馆一等书记官岛村久,要求财产移交。而此前总税务司罗伯特·赫德给马士来电话,指示把海关财产的名义变更为英国领事或他国领事,或者是商人(7日),于是马士把海关财产变更为赫德名下。由于实际上并不在赫德的名下,因而英国领事馆并没有契约书——这立即引起了日本方面的注意,马士便援引在牛庄租界外国人财产所有之例向日本方面作了说明。6月14日岛村书记官要求财产移交,马士作为代理人,立即宣告海关财产移交给了英国领事,抗议日本的海关占领。淡水、基隆的英国领事霍普金斯(L.C.Hopkins)在这个问题上拒绝行动,而厦门的卡斯(Cass)英国商人商会的弗郎西斯·卡斯(Francis Cass),承认自己成了海关财产代理人,所以马士作善后处理后,决定离开上海。

日本方面尽管对岛村公使馆一等书记官和桦山总督之间的往来文件存有许多疑义,还是决定购入海关财产。根据所添附的地契目录,并不能确认哪些为赫德的财产,但从清政府租赁下来的特征倒很明显,尽管如此,日本还是将其全部买下了。这一点需要注意。关于此事的具体情况,岛村书记官向台湾总督桦山实纪作了如下的报告:

《税关移交交涉过程报告》(1896年6月15日)

岛村书记官就淡水基隆的税关及附属土地诸建筑物的移交报告。

淡水税关长(莫鲁斯)未接到训令,无法进行公开的手续,但因官有物目录上附有价格,所以应将其提交出来。其价格表如下:

基隆税关建筑物及其他二笔八千七百式拾三弗八拾六钱;

台北税关用馆舍一千七百五拾四弗七拾钱;

淡水税关用建筑物及其他拾笔四万三千百拾八弗八拾钱;

合计五万三千五百九拾七弗二拾六钱;

灯台目标及存标七千七百六拾五弗六拾七钱。

岛村书记官的报告指出:税关附属诸建筑物虽然作为官有物交付,但税关长(莫鲁斯)却云“该建筑物属于罗伯特·赫德的私有物,应该有代价的让渡”。往来辩论附另纸,以至作了五回报告。其要旨有如下两点:

其一,罗伯特·赫德为清国总税务司,将淡水、基隆、台北所在税关及所属诸建筑物的资金,由清国政府作为征税费用交付于总税务司使之成为定额金。其占地为税关所用皆是从清朝政府或人民手中借入或买入之物,淡水第十八号地,为总税务司罗伯特·赫德的代理人淡水代理税务司莫鲁斯购入,此一区地除外的土地借入或买入契约人皆悉淡水税务司而决非是罗伯特·赫德,又非罗伯特·赫德代理人的名义。加之税关用土地借入或买入的地券,除十八号地外,没有履行通常英国人记入英国领事厅台账的惯例,所以对帝国政府而言,税关及所属土地房屋既为清国政府所属之官有物,已由清朝委员交付我方领收。

但是,清朝政府与清国总税务司之间,究竟存在着什么样的契约关系,而且关于税关用地的借地费用支出的情况,毕竟都属于清朝政府内部事务,所以英国帝国政府并无从得知。

其二,罗伯特·赫德从清朝政府领取一定的津贴,负责海关税征收事务,但津贴的多少却与清朝政府无关。因为完全独立于清国政府,所以赫德用津贴或自己钱借入或买入的财产,不管是如何登记的,但都属于赫德的私有财产,因而对清国政府有将其转让或买卖的权力。

所以,以相当价格卖与了日本政府。

如上两说,因其实际上有所关联,所以在书面调查审议之后,将其决定的主旨在一个半月之内传达给在北京的罗伯特·赫德或其在上海税关的代理人马士。

若决定将其买入,则其代价为淡水、基隆、台北税关等五万弗白银币,以及安平打拘税关等两万五千弗白银币。关于该情况,我与从事转让之事的岛村书记官有私人信件往来。

正像上面的例子所说,马士在海关税务司制度的组织结构内,最大限度地利用“外国”的身份,并采取了相对应的策略。

关于淡水港的贸易、金融状况,从1895年2月24日起,发布了以美元作为表列价格通用的藩库通告,即1美元=0.72海关两。但是,由于普通硬币上刻有图案,实际流通的是0.65-0.68海关两。发行的海关银号支票,为154元=100海关两,在商人之间通用的却是156元=100海关两。如果用汇丰银行的代理店154元的支票在香港支付海关两100两,该银行会以信用问题而拒绝。

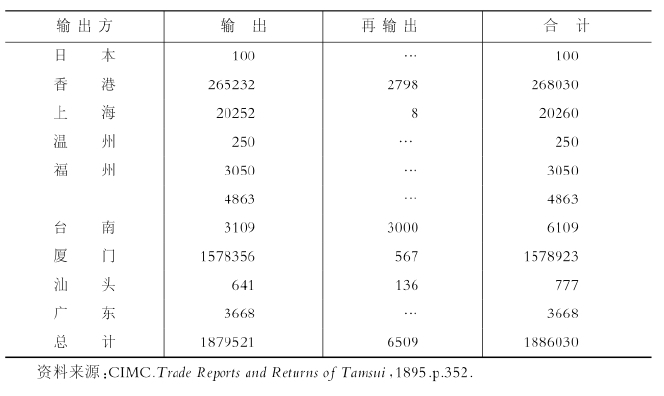

从淡水港的出口对象分析来看,1895年在香港占压倒多数的是“外国”,在沿岸则是对岸的厦门出类拔萃。而且这一倾向,与从上海的进口比较,也显示出一致性(参照表2-2).

表2-2 淡水出口贸易(1895年,单位:海关两)

马士的海关业务特征有以下三点:(1)与华南经济相关联;(2)在东南亚与内陆交通要冲设立了税关;(3)开设内陆税关(岳州关)等等。可以认为,马士曾在华南及内陆任职。这些经历使他在后来任上海统计局局长时,能够深知中国对外、对内关系以及包括东南亚在内的各种关系。而且,马士还对开放口岸与内地市场之间的关系在其连续性上作了有效的考察。总之,他探讨了周边地带的海关对地域经济的影响及其与中央政府财政之间的关系等方面的问题。

1889年,在关于云南省的外国贸易问题上,马士接受了清朝政府的建议。同年,云南省的蒙自根据1887年清朝与法国缔结的《中法续议商务专约》而开放。其结果,在云南省与之相邻接的越南东京地方的贸易,也通过海关而进行。追溯历史的话,云南处于老挝和缅甸向中国朝贡的必经之路,蒙自及其1896开设的思茅,也是老挝向中国朝贡的通道。

〔龙州关〕

龙州海关,接近越南北部东京的地方,根据1887年的《中法续议商务专约》于1889年在广西省龙州县城对河设置。以往经由广西省北海是广西、云南之间的通道,现在设置龙州关的目的,是为了开拓内陆的通道,在计划建立的从河内到广西南宁的铁道上,将其作为中转站。

关于在云南、广西、广东的边界通商,中法战争后的1885年争论的陆路通商章程中,包含了几项特惠条项。1886年《通商条约》19条,是李鸿章与法国、意大利、瑞典、比利时等国代表之间缔结的。内容规定:在保胜、谅山以北设立通商地,设置税关(第1条);相互派遣领事馆(第1条、第2条);中国人能够在越南经商和居住(第4条);关于通商口岸有1889年开设的广西的龙州和云南省的蒙自。关于通商条项,第6条中有“进口”,第7条中有“出口”,各自内容规定如下:

第六款

一凡进口之货,由法国商民及法国保护之人,运至边界通商处,所已纳进口税,即可照善后章程第七款,及各海关通行运洋货入内地税单之定章,准其入中国内地销卖。凡各项洋货,进云南、广西某两处边关者,于到关时,即将货色件数,及运货人姓名报明,由关派人查验属实,按照中国通商海关税则减五分之一收纳正税。如税则未载,即按估价,值百抽五征收正税。须俟正税完清后,方准起栈过载出售。如该商愿将洋货运入内地,须再报关,照通商各海关税则,收纳内地子口税,不得援减五分之一之正税折半征收。此项子口税完清后,由关发给税单,准其持往所指之地方售卖,凡遇关卡概不重征。倘无税单运入内地者,应照土货之例,逢关纳税遇卡抽厘。

第七款

一凡法国商民及法国保护之人,赴中国内地各处,购买土货,运至边界通商处,所出口入北圻者,均可照善后章程第七款运货出口之例办理。凡各项土货,运出云南、广西某两处通商处,所于到关时即将货色件数,及运货人姓名报明,由关派人查验属实,如系该商先领三联单,自赴内地采买,并未完过内地税厘者,应照中国通商各海关税则,先征内地子口税,再照中国通商海关税则,减三分之一征出口正税。如税则未载,即按估价,值百抽五征收正税,方准起栈过载贩运出关。倘该商入内地买土货,并未领有三联单者,所过内地关卡,仍应照完税厘,由关卡发给单票为据。其抵关时验有内地税厘单票,始准免子口税。凡法商等进出云南广西两边关,运货之车辆牲口,中国商民进出北圻运货之车辆牲口,彼此一体免收钞银。其进关水路通舟楫之处,彼此可照各海关例,收纳船钞。以上第六、第七二款两国议明,日后倘有他国在中国西南各陆路边界通商,另有互订税则,法国亦可一体办理。

这两条相连的有关进口、出口的规定中,对于关税有着非常独特的特征。第一,实施减税措施。即关于进口,减少了进口税的1/5;关于出口,则减少了1/3.这一规定,在海关的统一运营上会成为障碍,可能是法国单方面所获得的特权。但是,从第4条中规定的,从中国商人的贸易、移民、居住等项目来看的国境贸易、交通的实情为鉴的话,或者从对英国、俄罗斯的均衡这一清朝的姿势为鉴的话,大概也表现出了对国境的重视吧。第二个特征,关于内地的贩卖及其买卖,不减税的子口半税的纳入以及对三连单所持的课税。在这里,以海关税的一般性规定为前提,表现出并没有将之与地方的问题相关联。作为天津海关监督的天津道台周馥,与批评此减税观点持相反的态度。首先,批评者言,举出与俄罗斯的陆路通商章程税率为5%的例子,厚此而薄彼,会成为邻邦的笑柄。对于这种批评,周馥进行了反驳。他说:与俄罗斯的贸易,因为陆路遥远,且进口税高而出口税低,作为使国产品伸长的手段是必要的。另外,对于刺激云南、贵州的物产出口也是必要的。

马士在1896年6月到1898年6月的两年间在龙州关任税务司。由于龙州与东京相邻,所以主要关心的就是法国在东京的动向。法国当时考虑把河内、海防作为外国贸易的集散港,对以往经由香港贸易的进出口贸易实行免税计划。另外,在从河内经龙州到达南宁的铁道铺设问题上,当时的铁轨的轨距成了问题。也就是说,已经在中国境内铺设的幅度为4英尺 英寸,法国对此却主张为1米的规格。而且,如前所述,通过减轻税率之利,将商品集中于龙州,以与北海对抗,对此马士指出,梧州以南厘金卡的增加妨碍了这一点,他希望利用转口证来打通这种障碍(参见地图1-3)。

英寸,法国对此却主张为1米的规格。而且,如前所述,通过减轻税率之利,将商品集中于龙州,以与北海对抗,对此马士指出,梧州以南厘金卡的增加妨碍了这一点,他希望利用转口证来打通这种障碍(参见地图1-3)。

〔北海关〕

北海是根据1876年的《中英烟台条约》(“芝罘协定”),与宜昌、瓯海、芜湖同时于1877年开放的口岸。北海设有常关,成为广西沿海贸易与内陆贸易的集散地。马士在北海担任税务司的时间,从1898年8月到1899年3月,还有1903年初的短暂期间。马士在《海关贸易报告》(1898年)中列举了北海开放口岸的两个理由。第一,在云南的贸易通道上,将它与省内的蒙自关相对抗;第二,从珠江经由广东到广西,也能带动云南的贸易通道,因为这个贸易通道上厘金局关卡众多,为达到避开它们的目的而开放北海口岸。在这个报告中,马士还用不同贸易对象国家所占的比重来显示北海在贸易中的地位。在进出口总和中所占比重,不同国家分别为:英国15%(棉布、羊毛),印度、海峡殖民地49%(鸦片、棉丝、棉花、热带产物),日本3.5%(棉布、火柴),苏门答腊4%(灯油),德国7%(羊毛、金属、染料、钉),欧洲1.5%,美国3%(小麦粉、灯油),中国17%。由于贸易国中最大者是印度、新加坡,第二位是也包括经由香港的中国商品,而北海的位置恰好可以发挥中国经济圈与印度经济圈的中介作用。

马士也十分关注北海的劳动力移动,他把它称之为“奴隶贸易”,并批评其没有任何规制。这一时期马来西亚、海峡殖民地中的大规模的矿山和种植园的开发,吸收了中国及印度为数众多的劳动力。有很多既没有任何契约又身无分文的移民,也从北海去了新加坡(参见地图1-4)。

〔岳州关〕

岳州关是1898年开放的口岸。岳州口岸的开放出自于清朝自己的计划,而秦皇岛关(1882年)、福海关(1899年)、南宁关(1907年)的开放也同样是经清朝之手的。马士受清朝政府之托,担当了岳州口岸准备阶段的实务工作。

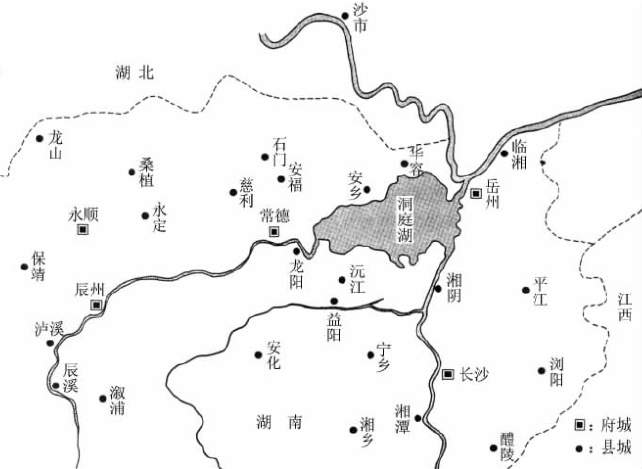

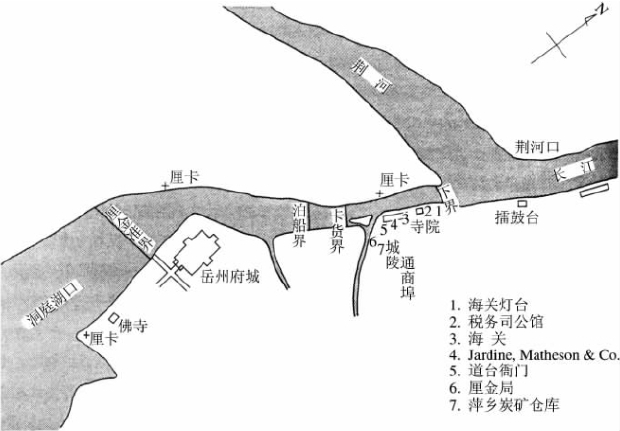

岳州位于沿长江的湖南省洞庭湖的入口处,距下游的汉口大约200千米,是湖南省最初向外国开放的港口,亦是与内地贸易的要冲之地(参见地图2-1、2-2)。因而,在这里已经设有常关和厘金局,之所以与它们在同一个地域再设置一个海关,是因为相互间有着功能分担和协同的必要。

地图2-1湖南省岳州附近图

岳州口岸开放有一个非常重要并值得注意的是乡绅们极为强烈的反对。由于他们对向外国开放贸易的不满和反对态度——而它对岳州知府形成了很大的压力——因而对向设置海关提供土地,特别是提供海关业务人员等一直都是不合作态度。

岳州关具备了海关与警察这样两方面的职能,于1899年11月13日正式开放口岸,公布海关管辖地域、海关规则、开办业务。海关还附设了邮政事业,与长沙、湘潭、常德的邮政事业相连接。在海关征税的问题上,它又有与厘金局共同管辖的特点。这主要是考虑了清朝政府在内陆市场的要冲上设置海关这一意图的产物。也就是说,其意在把厘金这种非常具有地方色彩的财源中央化。与此同时,我们还能看出,在内陆设置海关,就是要将海关的统一性职能、中央集权性组织、职能性运营等等导入地方。因此,代表地方利益的乡绅的反对动向被进一步强化,中央与地方的抵抗关系也表面化了。通过19世纪末光绪新政时期的从中央到地方实行的经济政策,我们能够很容易地推测出,作为强力推进的财政增强政策被重视起来这一点上,引起了当时各个地方实力派们的强烈抵抗。

地图2-2 岳州

岳州海关与厘金局共同运营。首先,对于汽船,原本只收取进出口税,在岳州关却同时征收厘金税。先规定了岳州关收取汽船厘金事项,然后,再根据到内陆去的各方向指定其厘金应该支付的地点。其次,规定了商人的注意事项,即商品的持有者应该持有办手续所必要的文件,尤其是三联单票据。对这些纳税之规则及其办理各种各样的手续必备的证明书,规定如下:

税务司与厘金局会订,岳州通商埠轮船行驶内港章程

三款

计开

第一款轮船出入岳州口完厘章程

——自岳州至平江厘金在城陵局完清。沿途过晤口卡,无货不须停船。至平江上坡,只纳落地税,不再重抽行厘。至于平江来岳州,则在马家湾厘卡完厘。

——自岳州至湘阴、靖港、长沙、湘潭等处,出口时在城陵局完清。到该各处,只完落地税,不再重抽行厘。至于自该各处来岳州,则在马家湾厘卡完清。沿途无货不须停船。

——自岳州至衡州府,并衡山县之雷家市二处,出口时在城陵局完清。到该二处,只完落地税,不再抽再补行厘。至于自该二处下水,货已经完清厘金,到岳州口,即不再抽再补。

——自岳州进湘阴至沅江出口时,在城陵局完清。沿途各处,只完落地税,不再抽再补行厘下水。货在常德厘局完清。到岳州口,不再补再抽。沿途过龙阳、湘阴,无货不须停船。

——自岳州过洞庭至沅江(上下水同前)沿途湖口有卡,无货不须停船。

——自岳州至洞庭西北岸,沿途有卡,应停船候验完厘。如出口时,在城陵局完清,则到所指之处,不再补再抽。

——自岳州出大江入荆河,应与湖北厘局定规。

第二款商人应遵章程

一轮船行驶内港装载货物,应照章在岳州关请领内港专照。

二轮船过应完厘卡,当停船呈验单,照静候盘查。注明日时,盖戳放行。如无卡戳照章罚办。

三轮船在岳州口岸,开行自早六点钟起,至晚十点钟止。

逾此钟点,不准开行。违者照章罚办。

四轮船到卡,上下货物,应先请领准单。无准单而上下货物照章罚办。此轮船装货之章程,如拖带土船所装之货,应在此卡码头起卸者,该土船即停泊此处候验。其轮船经查后,仍准拖别船开行。

五轮船装货,除已领洋货税单三联报单外,其余照第一款各条办理。

六轮船并轮船拖带之土船,均属一律办理。惟此项土船所装货物,必须照内港轮船章程,将正补两项厘金完清。给有执照者,方准办理。如无执照,仍按民船向例抽收。

七轮船土船所装货物,只准在有厘卡处上下。无厘卡处不准上下货物。违者照章罚办。

第三款大关与厘局合办法

一本省大宪可派城陵局委员,照内港行轮补续章程第九条办理。

二轮船完清内港税厘后,复出大江,请领专照。该船并货物大关办理。

三轮船进洞庭,该船归大关办理,所装货物,归厘局办理。

四上水轮船装载货物,已在大关完纳子口半税,领有洋货税单,即为准单,不得再抽厘金,余货照章完厘。

五下水轮船领有三联报单,在内地厘卡,业经倒换运照,到马家湾厘局,即呈运照候验。盖戳为凭,准凭此照。此戳赴大关,报完子口半税可也。余货照章办理。

以上各条系先行试办章程,倘有不合事宜,应随时会商酌改。

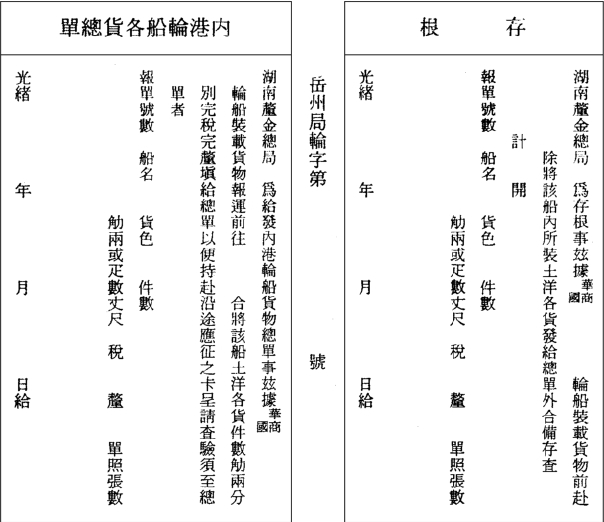

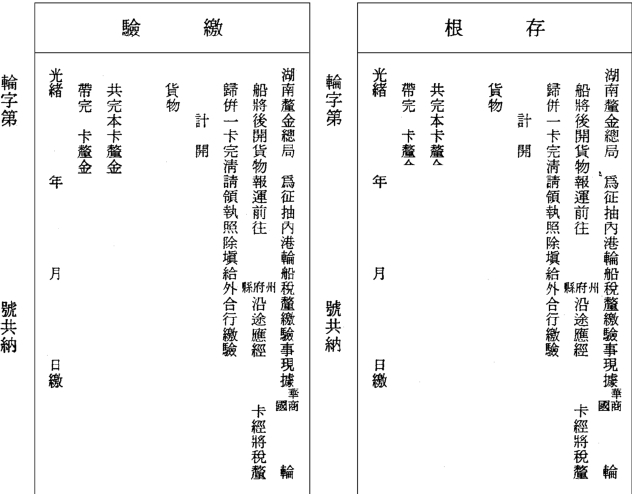

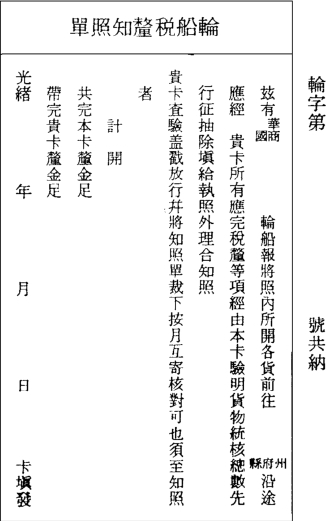

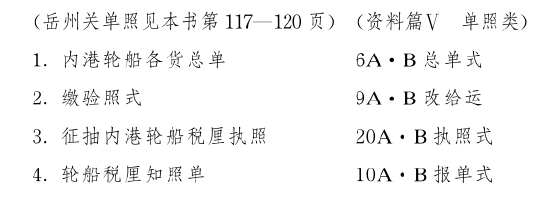

与海关有关的文件,收录在“资料篇Ⅴ税关关系文书”中,但在岳州关却把相类似的这些文件作为了厘金征收的手续文件来用。现将岳州关所用的关税手续文件形式,与其他海关的手续文件相比较,作成下面的内容:

如上所述,虽然基本的手续文件在形式上因循了海关手续文件形式,但是(1)转口商品、(2)关于船舶的厘金支付方式、(3)税关的收取证明、(4)纳税通知书的各种书式都被改为以厘金的名义。通过这种将关税手续变为海关和厘金局双方共同的东西,使得两者的机能在管理上成为一体,并使海关这种中央直接控制的财源与厘金这种地方税相结合。这表明了中央试图通过作为全国性的集权机构而发挥作用的海关行政,实现把地方财源更加有效率地吸收到中央的意图。可见,在岳州关的尝试,是把中央与地方,沿海与内陆的关系置于中央主导之下的一体化的产物,然而以后事态的变化,并没有朝着实现一体化的方向发展,毋宁说反而使得各种关系内部的矛盾和对抗逐渐激化(参见“结论”厘金一项)。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。