(一)中西“公”“私”内涵梳理

1.西方“公”“私”内涵

历史地看,自古典时代(classic antiquity)以降,有关“公/私”(public/private)的区分作为一“宏大的二分法”(grand dichotomies),即已成为西方思想中的一个核心性、标志性的核心议题(Weintraub,1997)。下面就从词源学的角度对西方历史文化语境下的“公”“私”内涵进行简要梳理和分析。

“公”导源于拉丁语中的“pūblǐcus/poblicus”一词。“pūblǐcus/poblicus”具有“社会的,公共的,国家的”“通用的,人民的,大众的,民众的”等意涵(谢大任,1988)。进一步看,“pobli(s)”作为本单词的前缀,意指“城邦”亦即“城市国家”(city-state),这在一定程度上暗示出“公”之观念的形成与古希腊城邦制度有关。英语中的“public”(意为“公共”)一词,系由拉丁语“pūblǐcus”或古老法语“publique”演变而来,从17世纪中叶起,生活在英国的人们也开始广泛使用这一词。总的来看,在西方现代社会,“public”系指“作为整体的人民或社群”,它已经成为“政治”与“政府”的同义语(任剑涛,2011;于建东,2013)。

“私”导源于拉丁语中的“prīvātus”一词。“prīvātus”具有“个人的,私人的,私有的”(其中含有“个别地,单独地”的意涵)、“没有社会地位的,没有国家职位的”、“个别人”等意涵(谢大任,1988)。到了14世纪晚期,“prīvātus”最终在英语中演变成为“private”,“private”主要指“有关或属于自己的,非共享的,个体的”“不公开的”“有特色的,与众不同的”。进入17世纪之后,具有与“common”(公共的,共同的,普通的,一般的,通常的)互斥之义的“private”得到了越来愈多的使用。从其本意来看,“私”含有与公共生活相脱离或区隔的意涵,例如,固定词组“in private”即表示“不公开地、私下地、秘密地”,这一意涵早在16世纪80年代便已出现。

透过以上所作梳理和分析,至少可以看出三点:(1)西方“公”“私”内涵的伦理化倾向相对较弱,具体而言,对于“公”,无过度美化和拔高之倾向;对于“私”,无明显贬抑之倾向。(2)西方“公”“私”分别具有“观念上的领域性”(佐佐木毅,金泰昌,2009),或者说,“公”与“私”呈现出鲜明的领域区隔性:“私” 指涉私人领域(private sphere);“公”指涉公共领域(public sphere),这两个领域之间通常有着清晰的边界。(3)在西方历史文化语境下,“公”与“私”分别透过其与公民的两个生存层次——“自有”与“共有”——的关联显现自身的规定性。

公私界限是“西方思想史中的一个非常重要的问题”(曲蓉,2011)。古希腊罗马时期对城邦和家庭的区隔,为公私领域确立了基本的界限,但与此同时应当看到的是,古希腊和罗马在公私区分上确实存有差异:古希腊人倾向于将“公”与“私”视作“截然对峙的范畴”(任剑涛,2011),而罗马人更倾向于将“公”与“私”视作“相对存在的范畴”,显然,后者在公私区分上不及前者清晰。这在很大程度上预示了西方后世公私理论(或公私观)的分殊化发展。到了近代,随着经济逐渐突破“家庭和地域的界限”,由“家庭事务”转变成为公众、国家、政府所关注的“政治事务”“公共事务”,公私领域得到了重新划分和界定。公私理论在西方启蒙运动之后得到了充分发展,可将之大致分为四个流派,即“公共部门与私人部门”“公共领域与私人领域”“亲密关系与无情”“公共空间与私人世界”(曲蓉,2011)。尽管不断有新的公私理论涌现出来,但古希腊罗马有关“家/城邦(国家)”的区分并未过时,自始至终都在发挥着重要影响。

2.中国“公”“私”内涵

有关中国传统“公”“私”内涵(特别是“公”的内涵)的研究与探讨,主要来自社会思想史研究领域,其目的主要在于厘清中国传统“公”“私” 内涵及思想源流(金耀基,2002;刘泽华、张荣明等,2003;刘畅,2003;陈弱水,2006),同时也可能会或多或少地涉及对传统公私观念在近现代社会中存续流变状况的考察。总的来看,此类研究主要有两个惯用视角:其一是本土视角,另一是跨文化视角。事实上,很多研究者在研究中都同时采用了这两种视角,但无论以何种视角为主导,它们都少不了要返归相关典籍文本,在社会历史文化语境下,对传统政治伦理思想中的“公”“私”内涵进行梳理和考辩。

诸多研究表明,“公”“私”概念并非天然是“抽象的道德价值判断”,它们最初只是“具象实指”(黄俊杰,2005)。从“具象实指”到“抽象的道德价值判断”,其间经历了一个渐变的过程。即便是在获具“抽象义”之后,“公”“私”也都并非有且仅有一层内涵,它们还不断生发出了一系列的衍生义、引申义。对此学界已有共识,但亦有分歧。分歧主要在于这些彼此交叠、相互渗透的衍生义、引申义究竟为何,它们共同“勾勒”出了什么样的观念图景。在此,仅列述两种最具代表性与影响力的观点。

(1)三群论

中日是东亚文化圈中两个素有渊源的国家,它们在封建社会时期都曾深受儒家思想文化浸染。然而,在近现代文明发展中,两国各自踏上了殊途异轨:一个在中学西学之争中摇摆不定,开放改革心态远弱于封闭保守心态;一个富有“世界眼光”,全面向西方看齐。这一相差殊异的历史进程,最终塑就了两种“同源不同质”的文化,相互借镜也因此而成为中日文化研究的重要策略之一。对于“公私观念”这一文化面相,日本学者沟口雄三(2011)就曾进行过中日比较。

沟口雄三认为,中国式“公”在内涵上可以区分为三群:其一是作为“首领性的一面”的“公”——“政治性的公”(如“公家”“公门”“朝廷”“官府”等);另一是作为“共同体性一面”的“公”——“社会性的公”(如“公开”“共同”等);再一是作为道德性一面的“公”——“伦理性、原理性的公”(如“均分”“均平”“公平”“反利己的公和偏私”等)。“私”在内涵上亦可以区分为三群:其一是“私门”;另一是“隐私/个私”;再一是“曲私/奸邪”。

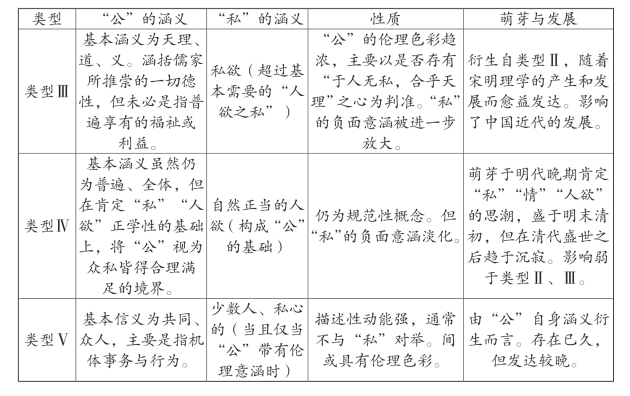

为了更好地比较中日传统“公”“私”内涵的差异,沟口雄三还特意制作了“公”“私”概念演化谱系对比图(如图2-1所示)。在其看来,中日“公”“私”内涵有同有异:相同之处在于两者均有上述前两群涵义(亦即“政治性的公”与“社会性的公”);相异之处主要体现在两点:

第一,两者伦理化倾向强弱有别。中国式的“公”“私”呈“背反关系”。“这种背反具有善恶、正与不正的伦理性”,该伦理性具有“始终适用的原理性和普遍性”(沟口雄三,2011)。换而言之,“公”对“私”的宰制是无处不在的。而日本式的“公”“私”并不具有如此浓厚的伦理化色彩:“私”作为“自家世界”(家族、家庭以及自己)是得到承认的,它并未因日本人“尚公”而受到贬抑甚或侵扰,所谓的“公”即是指外在于“私”的领域。

图2-1 中日“公”“私”概念演化谱系对比图[1]

第二,两者有着不同的发展偏向。日本人对“以国家为大”的“公”推崇和追求,曾达到了无以复加的地步(过去,作为国家象征的天皇,一度被视为最高位的“公”);而中国人远不止有“以国家为大的公”,还有“以天下为大的公”,并基于对这样一种“公”的推崇和追求而发展出了“伦理性、原理性的公”。

上述有关中日公私内涵的跨文化比较勾勒出了两种不同的观念图景,具体而言,日本式的“公”具有“领域限制性”或“双重结构性”(实为一种不具伸缩性的相对性)——小而言之(即相对于小领域而言)为“公”,大而言之(即相对于大领域而言)为“私”;对外而言为“私”,对内而言为“公”,逐级推升,最终达至国家这一层次,除之再无更大的“公”的领域。“国家之公”也因此被视为具有最高的权威性、公正性,但其并无原理性特征。如此观念与倾向使得日本国民富有爱国心,具有较强的凝聚力,重强权胜于公理。中国式的“公”具有伸缩性,下至“家”,上至“天下”。它也因此具有较为显著的原理性特征。这一观念与倾向导致中国人凝聚力较差,爱“天下”胜于“国家”,重公理胜于强权。沟口雄三认为,无论是日本的“国家主义的公”还是中国的“伦理性、原理性的公”,都是一种错位的“公”。

此外,沟口雄三对日式、中式的“公”所内含的“公共性”进行了剖析。他认为,日式的“公”内含一种“领域的公共”(简称“领域的公”),其间“公”“私”基于契约以领域相区隔,分界清晰,互为侵扰,各得其所。而中式的“公”则内含一种“连带的公共”(简称“连带的公”)。所谓“连带的公”是一种包蕴着私,“将私连成共同的圈子的公”(沟口雄三,2011),其间“公”“私”边界模糊,混杂着“人情”、“面子”与“关系”。由此可见中日在公私关系结构的差异:中国的公私并没有像日本的公私那样,按领域划出界线,而更多是以彼此之间的关系亲疏远近来划分的。当然,从近世以来国内对“公私不分”这一民族性的批判声音不断增多来看,随着近现代社会转型,公私内涵不断发生嬗变,“领域的公”可能已或多或少深入人心。但至于其与“连带的公”是以怎样的方式共存于现实生活之中,还有待研究。

“连带的公”对中国社会的发展有着深远影响,沟口雄三强调在考察中国“公”的民主化途径时,要切实把握住“人际关系网络功能”,与此相应,他还较为关注“连带的公”对中国“公”的民主化的负面影响:

“连带的共同显然也是有问题的。对他们来说,打破其封闭性、排他性、局地性以及依存于权力的等级性,一言以蔽之……作为连带分担者的“人人”的自立的主体或关联性如何民主化,我想这个问题,现在已成为了课题。”(沟口雄三,2011)

至于应该采用什么样的视角来研究和探讨中国“公”的民主化途径,他则提出了如下建议:

“对中国,整体上不应以国家、社会等等场域的意象、而应作为关系拓展的意象来把握;同样,个体也应该作为关系的集结点,放在关系中来把握,才最接近实际情况。”(沟口雄三,2011:302)

沟口雄三的上述看法和建议对本研究不无启发。其启发是:在对社会转型期下中国人的公私实践进行研究时,要能够同时关注个体在其中所扮演的三种角色——“关系的集结点”、“崛起者”及“公私规范的承担者”,而不仅仅是其中的一种或两种。从一定意义上来说,这三种角色分别对应于后文提及的“关系化我”、“个体我”及“集体我”等不同自我构念。透过对三种角色或自我构念之间的交互作用,可以更为深入地了解和认识“连带的公”在当前转型期下对中国“公”的民主化的影响。

(2)五种类型说

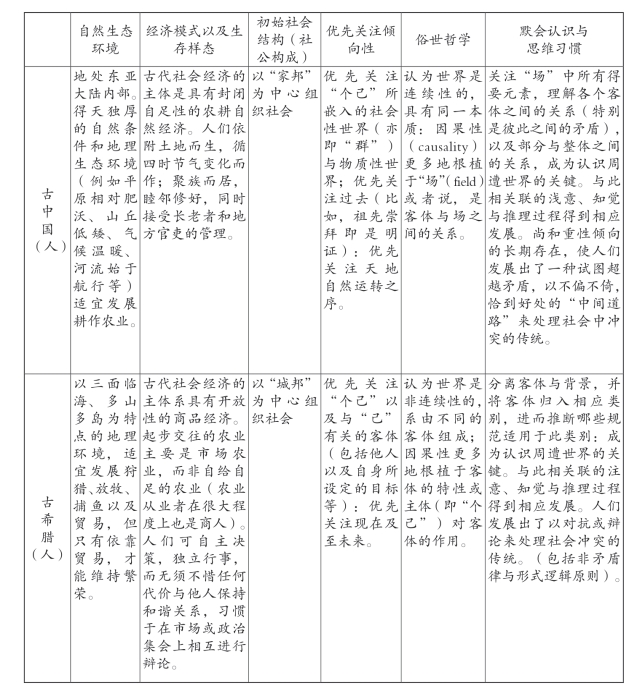

台湾学者陈弱水曾从“类型理论”(近似于韦伯的“理性型”的视角)对中国传统“公”“私”观念内涵,以及其历史起源与演变进行了爬梳整理。他将“公”的涵义区分为五大类型(如表2-1所示),其中不乏与沟口雄三相通之处:类型Ⅰ与“第一群”相对应;类型Ⅴ与“第三群”相对应;至于类型Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ,在很大程度上可视为是依观念内涵演变之时序对“第三群”所作的进一步细分。从这一细节或多或少地可以看出,“伦理性、原理性的公”对中国传统社会发展的深彻影响。

此外,陈弱水(2005)还沿循“中西跨文化比较”这一研究路径,对中国传统“公”观念进行了审视和观照。他指出,中国传统“公”观念主要具有以下四项特点:(1)伦理、规范色彩浓厚,与“私”大多呈尖锐对峙之势,致使“一正一负”两极化的价值倾向明显,且多指“某种理想的心态”,而较少指涉“实际行为或社会样态”。(2)与“私”鲜以领域分际,有且仅有一个确指场域:政府。(3)较少涉及社会公共生活,只有类型Ⅴ部分与此有关。(4)除了道德化、理想化意涵之外,其最为稳定的内涵是“官家、政府”。

表2-1 中国“公”“私”内涵历史演进简表

续表2-1

在这一研究中,陈弱水(2005)最后对近世百年以来传统“公”观念的存续与变形进行了零散的考察,他指出,在外来思潮的强烈冲击下,传统“公”观念并未也不可能悄然而迅速地消退,它依然以其本原或变形后的形态,存在于社会的集体意识之中,并不断地发生着或强或弱的作用。具体而言,清末时期,传统本土“公”观念,一度成为时人理解和顺应新思潮与新变局的思想资源,其间,类型Ⅳ“公”观念——“聚私为公”——得到了深入阐扬,舶来的新型“公”观念——“公德”与“公益”的出现与流行,则在一定程度上丰富和充实了类型Ⅴ“公”观念,“带动了晚清新型公共意识的起步”;进入近现代之后,随着“革命政党与政治集体主义的兴起”,类型Ⅱ、Ⅲ“公”观念,因契合革命理想,以及其试图构建新型政治秩序的强烈诉求而备受推崇,并与政治集体主义建立起强有力的联系。随着个体意识的崛起,开始对“崇公灭私”传统进行反思。

在客观上对陈弱水的研究形成补充,并构成佐证关系的是,国内学者钱力成(2010)以《人民日报》1950—2000年头版中涉及“公”“私”概念的标题文章为研究素材,运用内容分析和文本分析相结合的方法,对“新中国成立50年公私关系的发展轨迹”以及由此折射出来的“国家话语及合法性构建机制的历史变迁”进行了研究。其研究表明,建国以来,公私关系是国家话语及其合法性建构的逻辑起点与重要着眼点。

沟口雄三与陈弱水力图从社会思想史的视角,对中国传统“公”“私”观念内涵进行历史性的爬梳整理、分析研究不同,翟学伟(2010)则倾向于从本土社会心理学的角度,将中国传统“公”“私”内涵,置于一种由“天道观”演化而来的,隐现于中国社会历史进程之中的“大公平观”及其运行模式下进行考察。在其看来,中国传统“公”“私”概念是一组富有动态变化性(亦即边界伸缩性)的相对概念,人们在具体情境脉络下对“公”的具体内涵的理解与认定,往往依附于“私”的确定性。两者之间的逻辑关系是“A与非A”,而非“A与B”。这决定了“公”本身具有“不确定性”“无归属性”的特点,它因此也多被理解为“个个有份”“人人均享”的资源,人人皆有理由将之纳入私囊。反过来,“公”亦有征用私人资源的正当性。换而言之,无论是“公”还是“私”,都具有扩张性。

当然,不可否认,在中国传统“公”“私”观念内涵研究中,也有人采用客位视角,即以一种外源性的分类框架来嵌套中国传统“公”“私”观念内涵,例如,刘鑫淼(2007)在汲取和融通阿伦特(Arendt,H)、福泽渝吉(Fukuzawa yukichi)、哈贝马斯(Habermas,J)、梁漱溟、费孝通等中外知名学者的有关思想的基础上,提出了一个有助于展示“公”“私”观念多维意涵的分类框架——“作为世界观的‘公’与‘私’”“作为道德概念的‘公’与‘私’”“作为空间概念的‘公’‘与私’”,以及“作为群己关系的‘公’与‘私’”,并以此对中国传统“公”“私”观念内涵进行审视和观照。在其看来,这五个维度各自隐含有不同的问题旨趣,其中作为群己关系的“公”与“私”,“本质上是一种理论分析的方法和框架”,即是“把‘公’与‘私’对应理解为‘群’与‘己’”。透过这一方法和框架,足以窥见中西方在公私观念以及与之相关联的,旨在界分与平衡群(亦即共同体)、己(亦即个体)的文化设计方面的差异:前者以“公”“私”泾渭分明为特征,力图“通过制度保障两者的独立和恰当定位”;而后者以“公”“私”互为连带为特征,强调借由个人修养实现由“小我”到“大我”的升华。

从以上所作梳理与分析中,可以看出中西方两种不同的文明,孕育出了两种截然有别的“公”“私”观念。其中,中国式的“公/私”具有明显的相依性、开放性、通透性以及伸缩性,隐含了一种以“个我”为中心,由“身”向外渐次推延至“家”、“国”以及“天下”的意象,由此可将这一颇具本土特色的公私观念称为同构性“公/私”。与中国式的“公/私”不同,西式(包括与西方相贴近的日式)的“公”与“私”不具有相依性、开放性、通透性以及伸缩性,而更多地是以领域相区隔,故而可称为领域性“公/私”。

(二)中西“公”“私”内涵比较分析

以上通过文献梳理,厘清了分属于中西方的两种不同“公”“私”内涵。那么,中西方“公”“私”内涵缘何如此不同,它们各自隐含有怎样的秩序意涵?对于此问题的探析,至少要涉及文化设计与社会建构两个层面,其中前一层面关涉知识精英或统治精英(往往不止一个派别)等重要的少数人,在思想意识领域中对“公”与“私”的认识与定位;后一层面则关涉何种有关“公”“私”的思想主张最终得以确立,以及它如何对整个社会历史发展产生深刻的影响。当然,在此需要特别强调的是,人类对“公”与“私”的认识与定位或思想主张,从来都不可能也不应是孤立的,它们更多是作为一个有机部分,被包含在了对何以实现社会的最优秩序的思考之中。

实现最优秩序是人类社会永恒的主题之一,中西方文明各自透过不同的文化设计对此做出了回应。如果说文化更多是作为“一种生活方式”(a way of life)而存在着,那么,文化设计则可谓是通过规划出“最小阻力路径”(a path of least resistance)(Johnson,2008),使人们在种种限制性条件下过上一种相对最优的秩序化生活。通常来说,文化设计从内到外主要涉及三个层面,即基本预设(basic assumption)(对所置身的物质与社会世界本质的看法)、价值观(espoused values)(即对“什么是值得的”“什么是应该的”的总看法),以及人造物(artifacts)(Schein,1992,1996),它们由隐到显,渐次衍生。公私观念作为文化设计的重要组成部分,同时横跨前两个层面,而不仅仅指涉“价值观”这一层面。

从文化设计的提出到相应秩序的实现,显然并非只有一步之遥,而往往是要经历一个社会建构的过程(如图2-2所示)。所谓“社会建构”即是指社会成员(特别是一些专职人员,如知识分子和统治者),以其反思以及所持理论观点影响、限定、规范原有而自发的社会构成,这里的“社会构成”是指“人们在社会中的组合方式及其特征”(翟学伟,2001)。由于社会构成具有先在性与自发性,因此社会建构所要解决的并不是有无问题,而是如何优化的问题。如果说社会构成“同该社会所处的地域、人与环境的互动及自身的历史发展脉络有很大的关系”(翟学伟,2001),那么,可以说社会建构则更多是与诸如知识分子与统治者等参与主体的思想主张即文化设计有关。下面,就在以上分析的基础上,对中西“公”“私”内涵的差异性根源,以及其各自隐含的秩序意蕴做进一步的探讨。

1.中西“公”“私”内涵的差异性根源

在厘清“文化设计”与“社会建构”的内涵及关联之后,两个随之而来的问题是文化设计中的“基本预设”与“价值观”从何而来,或者说,知识精英或统治精英对“基本预设”与“价值观”的“创造”有何依凭;作为社会建构之实践对象的“社会构成”何以形成。对这两个问题的探求,有助于揭示两种“公”“私”内涵的差异性根源之所在。

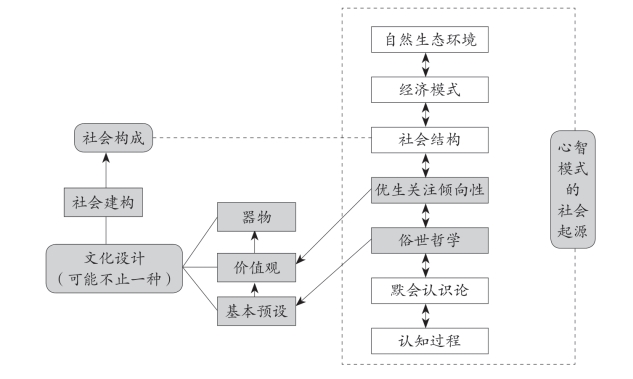

西方文明源于古希腊的灿烂文化,正如汤因比所指出的那样,“西方社会和古希腊社会的关系”犹如“子女和父母的关系”(汤因比,1959)。西方社会与古希腊社会不仅存在文化与社会结构上,而且存在潜隐于文化背后,并对之产生决定性影响,且在与社会结构存在一定关联的人的心智模式上具有承传关系。因此,在对上述两个问题进行探讨之前,有必要对古中国与古希腊的初始社会结构(亦即上述所谓“社会构成”),以及古中国人与古希腊人的心智模式进行比较。美国著名社会心理学家尼斯贝特(Nisbett,2003)为解释“心智的社会起源”(the social origins of mind)提出的理论模型(参见图2-2),为此提供了必要的线索。

(https://www.xing528.com)

(https://www.xing528.com)

图2-2 心智的社会起源模型

在尼斯贝特看来,不同的自然生态环境形塑不同的经济模式;不同的经济模式促生不同类型的社会结构(social structure);在不同社会结构之下,人们所参与的不同社会实践(social practice)以及所接受的不同教育,会使其优先关注环境中的不同事物;对不同事物的优先关注,会使人们对其所置身的社会与物质世界产生不同的理解,进而形成不同的俗世哲学(folk metaphysics);不同的俗世哲学反过来又会强化人们不同的优先关注倾向性与社会实践;不同的俗世哲学也同样会强化默会认识论(tacit epistemology)和认知过程(cognitive process)的差异,而这些差异反过来又强化各自的世界观;社会实践可直接影响默会认识论和认知过程,从而塑就不同的思维习惯。这些因素相互交织,彼此互动,最终建立起动态平衡(homeostasis)。分别代表着东西方文明的古中国人与古希腊人的心智差异(mental differences),即源于两种不同的动态平衡模式。

由此结合前文所作分析,大致可以看出,文化设计与社会建构决非凭空而来,前者根植于相应的心智模式,进一步说,“基本预设”源于对“俗世哲学”的总结、提炼、丰富,“价值观”源于对“优先关注倾向性”的认同、引申与赋魅;后者建基并作用于先在的、与经济模式乃至自然生态环境存在密切关联的初始社会结构(亦即社会构成)。心智模式不同,社会构成不同,文化设计与社会建构自然不同,此即中西“公/私”内涵的差异性根源之所在(详见表2-2)。

客观地讲,在针对同一社会的建构实践中,知识精英或统治精英所面对的社会构成有且只有一种,但其倡导的文化设计却可能不止一种。不同的文化设计各有偏重,彼此之间不可避免地存在竞争,然而最终总会有一种文化设计因与社会构成具有相对较高的适配性,而占据主导地位,例如,在中国先秦时期,既有儒家所倡导的文化设计,又有墨家、道家等学派所倡导的文化设计,但由于种种原因,最终只有儒家的文化设计才真正地指导了中国社会的建构(翟学伟,2001)。深一步看,“社会构成”透过“优先关注倾向性”“俗世哲学”,与“文化设计”形成耦合,而“社会建构”作为一种实践,则彰显了“文化设计”对“社会构成”的反作用。

颇为值得一提的是,冯友兰(2004)曾对古希腊与古中国的社会构成进行过如下比较,他切中肯綮地指出,古希腊的社会构成建基于城邦制度,古中国的社会构成建基于家族制度(或者说是家邦制度)。

“(古希腊)商人同时又是居住在城镇中的人。他们的活动要求他们在城镇居住,因此他们的社会组织不是根据家庭的共同利益,而更多的是反映城镇的共同利益。这是何以希腊人以城邦为中心来组成社会,而中国的社会制度则或许可以称之为‘家邦’,因为在中国的社会制度下,是通过家族来理解国家的。在一个城邦里,社会组织难以形成专制独裁,因为在同一等级的城镇居民中,难以找出理由来论证张三比李四更重要,应当享有更高的社会地位。但是在一个“家邦”里,社会组织是按人生来的地位,等级式地形成的,在一个家庭里,父亲的威权天然地高于儿子的权威。”(冯友兰,2004)

与此同时,他还论证指出,“儒家思想在很大程度上便是这种家族制度的理性化”(冯友兰,2004)。这实际上从侧面佐证了儒家文化设计与古代中国的社会构成的耦合性。

表2-2 中西“公”“私”内涵的差异性根源

以上所作差异性根源分析涉及的结构性或特质性因素,可谓构成了中西方文化设计的“基因”,它们从根源上决定了中西方“公”“私”内涵的差异。至于其在社会秩序中的具体“表达”,则更多与社会建构有关。下面,就历史地对中西方社会建构进行简略分析和比较,以此探析中西两种“公”“私”内涵各自隐含的秩序意蕴。

2.中西两种“公”“私”内涵的秩序意蕴

(1)西方“公”“私”内涵的秩序意蕴

西方社会建构肇端于堪称西方文明之“轴心时代”的古希腊时期。在古希腊时期,人们主要是以城邦为中心,或者说,是基于对“家庭(即私人领域)/城邦(或国家,即公共领域)”的区隔来建构社会秩序。对此,哈贝马斯有着较为清晰地阐述:

“在高度发达的希腊城邦里,自由民所共有的公共领域(koine)和每个人所特有的私人领域(idia)之间泾渭分明。如果说生的欲望和生活必需品的获得发生在私人领域(Oikos)范围内,那么,公共领域(Polis)则为个性提供了广阔的表现空间;如果说前者还使人有些羞涩,那么后者则让人引以为豪。”(哈贝马斯,1999)

不难看出,古希腊人在社会建构实践中区分出了“家庭”与“城邦”两类客体,并为之确立了相应的适用原则。在他们看来,“家庭”与“城邦”是两个泾渭分明、互不相扰的领域。具体而言,“家庭”是建立在血缘关系之上的自然共同体,处于其中的人们被“自己的需要和欲求所驱动”(阿伦特,1999),他们所面对的家庭事务(包括经济管理)是纯粹私人性的,存在于国家权力干涉以及公共领域讨论的范围之外。“城邦”是公共领域与政治领域,处于其中的人们将其“自然的、生物性需求”置于身后,以公民的身份就公共事务平等地进行对谈(lexis)(曲蓉,2011)。历史地看,在前期,古希腊人在“小国寡民的城邦政治”中所追求的自由理念是“个人主义与自然整体主义的编织物”,而到了后期,个人主义则一跃成为社会思潮的主流(潘云华,2007)。

正如前文所述,到了古罗马时代,人们虽然仍坚持将“公共领域”与“私人领域”(或者说,“家庭”与“城邦”)划分开来,但是,他们已不再一如古希腊人那样,“将公共领域与私人领域对峙起来看待”,“将公共领域视为人生价值得以显现并获得永恒的场所”(任剑涛,2011)。在其看来,“公共领域”更多是由法律和官僚机构等构成的“公共权力的领地”,它将国家与社会联结起来(曲蓉,2011)。为了更好地推动社会秩序的建构与维系,古罗马人还通过立法的形式将分别适用于“公共领域”与“私人领域”的有关原则永久性地确立下来,于是就有了所谓“公法”与“私法”。其中,私法重在强调“个人利益和对权利的保护”;公法重在“维护当时政体的稳定”(高尚,2002)。

在西方启蒙运动之后,经济“角色”的转换推动了公私边界的重构。除了家庭之外,得到扩展的私人领域还包括市场和社会,“市场和社会是个体进行契约或一般交往的领域”。“随着个人主义的渗透,公共领域逐渐成为实现个体价值与个体利益的领域”(曲蓉,2011)。总之,无论是公共领域还是私人领域,都是建基于个人主义之上的,但两者之间已无不可逾越的界限。

透过以上分析,可以看出西方社会建构固然是不断演进着的,但其确有主线可循。在此刻粗略概括出以下三点:

第一,西方“公”“私”内涵的秩序意蕴,即强调“自由是人的基本权利”,并信赖每一自由人的“自律良心”,或者说,将“自由人”自身视为社会控制的主体,相信他们能够以所体认到的“摡化他人”(即“群”)的自由为个人(即“己”)自由之界线,此处所谓“摡化他人”实质上是指“抽象类别团体”(李美枝,2005)。

第二,古希腊罗马人(特别是罗马人)在社会建构实践中所依循的更多是一种强调群己平等的文化设计。启蒙运动以降,这一文化设计依然在持续性地发挥着作用。

第三,启蒙运动之后,个人主义成为主导性社会思潮,市场与社会得到蓬勃发展,它们因自有其逻辑,而使社会秩序建构呈现出了一定的自发演进性。

(2)中国“公”“私”内涵的秩序意蕴

中国社会建构肇端于堪称中华文明之“轴心时代”或“转型时代”的春秋战国。在这样一个板荡乱世,所见皆是“礼崩乐坏”,王权失坠,群雄并起,而潜隐此表象背后的则是“己”“私”意识的高涨、宗法制的土崩瓦解。在“道术为天下裂”,百家齐争鸣的局面下,儒家、法家、道家、墨家思想主张虽各不相同,但在意欲“实现由天下无道走向天下有道”(成云雷,2006)的抱负,以及对“天下无道”之成因的认识上却是共通的,他们一致将“‘己’、‘私’意识的高涨”视为淆乱秩序的根源所在,于是,就有了“义利之辨”、“公私之辩”以及“群己之辩”。在这一过程中,“公”逐渐发展成为一种“把国家、君主、社会与个人贯通为一体”(刘泽华,2003)的公共理性,并在本体论、道德及政治上获得了绝对优先性,而“私”则被置于其对立面,并遭到贬抑与鞑伐。总的来看,法家、儒家、道家、墨家在“崇公抑私”这一基本立场上并无二致,只是在实现路径设计上不同而已。与其他诸子不同,孔孟虽同样强调“公私分际”,但并未绝对否定“私”,且倾向于认为“公私贯通”,即将“‘私’领域与‘公’领域视为一个连续体”(黄俊杰,2005)。

深一步来看,孔孟所力推的是一种可称之为“家国天下”的文化设计,即以现世关怀为出发点与落足点,以“人道亲亲”(《礼记·大传》)、“为仁由己”(《论语·颜渊》)为逻辑起点,以“修身”“循礼”“达仁”为道德要求,以“推己”为机制,推动实现“公”“私”贯通——推己及人,渐次扩展,由近及远,由亲及疏,由家及国,止于天下。他们冀望世人能够“以‘亲亲’入世”,但并不止于“亲亲”(龚建平,2004),换而言之,即起于(合乎道德的)私,但又超拔于私,进而达至“公”——“随着‘亲亲’范围的不断扩大,私的因素在减弱,公的因素在增强”(孙绿江,2010)。尽管正如孔子所主张的那样,“君子矜而不争,群而不党”(《论语·卫灵公》)、“君子周而不比,小人比而不周”(《论语·为政》),儒家也深知“亲亲”所可能导致的偏敝,并希望能够通过加强自身修养予以克服,但他们在日常生活中还是不得不面对“公”“私”这一对矛盾,例如,如何处理个人与家的关系以及家与国的关系。正是依循上述逻辑,儒家最终发展出了“大是公,小是私;外是公,内是私”的文化图式,但由于“大小”“外内”还都只是相对概念,其最终的评判依据仍多为“‘人道亲亲’的道德”(孙绿江,2010)。这意味着从公私实践来看,中国历史文化语境下的“公”即是一种源生于先秦社会宗法血亲礼制的“连带的公”,它明显不同于西方源生于古希腊城邦公民法制的“公”(刘清平,2010)。

文化设计对秩序建构的推动,最终还要落足于“公”“私”观念的具体实践。在“‘群’为‘公’,‘己’为‘私’”这一逻辑的支撑下,这一具体实践又进一步转化为“群、己的和谐安顿”(蒋孝军,2011)的问题。以孔子、孟子、荀子为代表的先秦儒家,在旨在“关注个人与群体之间的关系以及相应的社会结构及其制度安排”的“群己之辩”中,均以重建一种尊卑有序、上下和谐的社会秩序为诉求。但他们不仅未因此而否定或贬抑个体的尊严和价值,相反却将具有主体性与能动性的“己”视为伦理秩序的重心所在(或者说,他们在理解上对“群”与“己”有着平衡把握)。其中,在孔子看来,和合的社会秩序的实现,需要“克己”与“复礼”的相互配合:“克己”作为内在修为,要依循实为“心理换位”的忠恕之道——“己所不欲,勿施于人”(《论语·颜渊》)、“己欲立而立人,己欲达而达人”(《论语·雍也》),而“复礼”作为外在践行,则要以“和为贵”为准则,自觉遵守伦理规范,以维护“贵贱上下、尊卑长幼、男女有别”(蒋传光,2007)的等级秩序。与孔子不同,荀子则试图推动实现儒法的合流融通,希冀通过“隆礼重法”(此“礼”已异于儒家传统中的“礼”)来疏通群己关系,建构和维系秩序。历史地看,两人的思想为群己关系的制度化建构在汉代的实现奠定了基础。

“群己之辩”发轫于孔子,但却并未止于孔子。在后世对其的追求与建构过程中(或者更为具体地说,是从春秋战国到明朝中期),“群己之辩”愈发严苛:“群”(主要指家族、国家)的重要性与权威性不断被强化,而“己”的主体性地位则不断被消解,两者之间的张力也随之经历了一个不断增加的过程。需要特别强调的是,这里所谓的“秩序”一方面是指政治结构的“大一统”,另一方面则是指与之相配合的思想的“大一统”。国内学者蒋孝军(2011)在其研究中曾对上述这一过程中进行了“勾勒”,他指出,群己关系在秦汉以后的大一统的政治结构下出现了新变化,即“已经没有明显的血缘特征”,为了使“己”忠于“群”,于是在文化设计上就引入以“拟宗法化”为本质的“移孝作忠”观念。对于“拟宗法化”,季乃礼(2004)做出了如下解释:

“拟宗法化的内容主要包括两方面:一种是非血缘的等级关系被饰以父子关系,如君民关系被饰成父子关系,天子作民父母,使森严的等级关系蒙上了一层温情脉脉的面纱,即以‘亲亲’饰‘尊尊’;另一种则是非血缘的平级关系被饰为兄弟关系。由此,社会上的非血缘各种关系被宗法化了。”(季乃礼,2004)

在此泛伦理化的制度性压迫下,个体的主体性必然会被严重宰制。这一群己关系结构在宋明理学的鼓吹下,又得到了进一步的强化。从其间历朝历代对秩序的建构来看,“天人合一”的世界观作为一种“形而上学”,一直在发挥着重要影响,无论是汉朝提出的“天人感应学说”,还是宋明时期对“天理”与“人欲”关系的讨论,都深深地浸透了其影响;对“群”而非“己”的优先关注倾向性,在无形之中也得到了放大和强化,其后果即是压迫性群己关系的形成与固化;“崇古”这一以过去为指向的优先关注倾向,在尊孔习圣的实践中同样得到了体现和强化。这在一定程度上佐证了尼斯贝特的理论模型。

如果说汉朝时期是压迫性群己关系建构历程中的里程碑时期,那么,明清之际则可谓是对宰制性群己关系的反动日渐显著的重要转折点。这与当时的社会背景不无关系:彼时政治统治松弛;手工业和商品经济有了相当程度的发展;中西方之间有一定的文化交流,“西学东渐”以及“中学西传”由此而开启(马骏骐,2003)。国内学者吴根友(2003)研究认为,从价值观念的角度来看,明清之际中国社会内部已有现代性因素萌生,这主要表现在三个方面:第一是“求真”精神的显露;第二是“追求个性解放的‘贵我’价值理想”的高扬;第三是“反对先验的形而上学的终极实在,提倡在经验世界中通过过程的展开而显示实在的极限”。这标志着中国传统社会的知识分子已开始“从现象界中的个人的真实性出发来认识世界与自我”。正是在这一背景下,李贽、陈确、黄宗羲、顾炎武等思想家执意打破“‘天理与人欲’的二元化逻辑”,并以不同的话语逻辑“为‘私’辩护、伸张‘私’权”(王中江,2003)。其话语不同程度地透露出了“个性的觉醒”。然而,由于社会经济结构尚未发生根本性的变迁,上述“挺私”的新动向或对宰制性群己关系的反动倾向,终究未能成为主流,充其量只能算是一微弱的“潜流”,更毋提与主导性公私价值观——“崇公抑私”——抗衡。此后,随着清朝统治秩序的不断强化,这一“潜流”变得销声匿迹了。

直到清末民初,随着西方人权观及资产阶级政治学说的输入、饱受西学影响的先进知识分子(如梁启超、康有为、严复等)的启蒙,以及商业化与城市化的发展,中国公私观念的近代转型乃至整个思想界的进步才真正成为现实(陈先初,2003)。其中一个重要表征是,“肯定个人权利以及追求私利的正当性”,以及“主张公私两利”的呼声再起,“并得到新知识阶段的认同,在后来的新文化运动中更得到了发扬光大”。这一时期在公私领域出现了两个明显趋势:其一是公共领域的发展,另一是“公私两利”观念的兴起,以及由此推动的社会关系重构——“私领域的界线由传统一家一姓的家族、家庭之私,向小家庭和个人之私缩小”(李长莉,2003)。毋庸置疑,全新的群己关系也随之萌发。

从上述分析中可以看出,从秦汉直至明清,占据主导地位的公私价值观是“崇公抑私”,它与泛伦理化的宰制性群己关系相互配合,互为支撑,共同维系着一种尊卑有序的上下结构,此即中国传统“公”“私”内涵的秩序意蕴。当然,随着近现代社会转型的不断推进,中国传统“公”“私”内涵及其秩序意蕴也或多或少地随之发生了变化。

以上对“公”“私”内涵的差异性根源,以及其各自隐含的秩序意蕴进行了概略性分析,从中不难看出中西方在社会秩序建构方面有着诸多殊异之处,其中较为显著者至少有以下四处:

第一,中西方社会秩序建构所建基的文化传统不同。如果说中国传统社会秩序建构建基于儒家文化传统,那么可以说西方社会秩序建构建基于基督教文化传统。在基督教文化传统中,神人关系是根本关系,与之相关联的理念是:人人皆为上帝所创造,在上帝面前都是平等的。这一理念为西方社会秩序建构提供了支撑。而在儒家文化传统中,天人关系是根本关系,与此相关联的“天人合一”的世界观以及“以天道推人道”的认识论,决定了“天”(天道)在中国传统社会秩序建构中有着十分重要位置。“天”一方面是作为秩序建构的终极依据(或宇宙本体论基础)存在着;另一方面则是作为“原理性、道义性”之公——“中国式的天之公”存在着。对于这一极具统摄性的“大公”,以及其所主导的传统社会“公”“私”结构,沟口雄三(2011)曾分析指出,“中国式的天之公”涵括“政治·社会·道德”与“自然”两个层面,承载着“公义、公正、公平”之意涵,它在政治、社会、道德场域“具体化为天下之公”,“天下之公”在政治、社会层面具体是指“民的生存权、所有权等自然权利无偏颇地得到满足的状态”(沟口雄三,2011),其中主要牵涉了两个方面的问题:一是“生民”,另一是“均”。进一步来看,在“家国天下”文化设计的形塑下,中国传统社会的“公”“私”呈现出一具有层递性的等级结构,由下到上依次为“共同体之公私”(道德性“公”)、“君·国·官之公私”(政治性·社会性“公”)、“天之公私”(原理性·道义性“公”)(如图2-3所示),“天下之公”对“政治性之公”亦即“朝廷·国家之公”的渗透,“使之具有了原理性道义性内容”,并赋以正统性,朝廷·国家相对于这一高居上位的“公”来言,显然只能是作为“一姓一家之私”而居于下位。由此也就不难理解,在治乱兴衰、王朝更迭的背后,隐现着一种兼具等级性与开放性的“大公平观”(翟学伟,2010)。此外,沟口雄三(2011)还通过对宋代以来上述这一多重“公”“私”结构的变迁进行了如下分析,揭示了“天理之公”在近代的演进。

“宋代以后,‘天下之公’从内侧支撑了‘朝廷·国家之公’,‘天理之公’为‘朝廷·国家之公’赋予了道义性和原理性。明末以后,这一情况开始崩溃。到了清末,‘人人之公’成为‘天理之公’的载体,‘人人’扫除了‘一姓一家’之‘私’,将‘国家’变为‘人人’的国家,形成了新的‘国民·国家之公’。”(沟口雄三,2011)

图2-3 中国传统层级性“公”“私”结构[2]

第二,中西方社会秩序建构的逻辑不同。粗略地讲,西方社会秩序建构的逻辑是:世界是非连续性的,系由不同客体构成,可将所涉客体区隔为“公”与“私”两个范畴,并通过确立相应的适用原则来指导具体实践。与此不同,中国传统社会秩序建构的逻辑是:世界是连续性,具有本质同一性,因此可以将之置于“公—私”连续统中进行理解和把握。简而言之,西方人试图将“公”“私”分而待之,而中国人则试图将“公”“私”调和为一。不同的逻辑决定了不同的建构策略,具体而言,西方社会秩序建构更多地选择采用厘定公私边界及其各自适用原则的策略,以达到平衡协调的目的;中国社会秩序建构更多地选择采用对“公”进行赋魅,对“私”进行贬抑,进而在此基础上借由道德引领以支持和配合上下结构的策略。

第三,中西方社会秩序建构的重心不同。西方社会秩序建构的重心在于保障自由,使每个人皆能在不损害社会公共利益和他人合法权益的前提下,有权利、有机会平等地追求个人福祉。与此不同,中国社会秩序建构的重心在于维系秩序。美国汉学家施瓦茨(Schwartz,1987)曾经指出,政治秩序在整个文明中所占据的中心位置与分量,也许是中国文明最为显著的特征之一。中国香港学者张德胜(2008)则基于“文化”之于社会,犹如性格之于个人”这一逻辑,援用弗洛伊德的精神分析理论,从社会学的角度分析指出,因着于春秋战国时期的社会失范所造成的强烈冲击,中国传统文化在初生阶段即形成了一种“秩序情结”——“对动乱所产生的创伤式恐惧,表现于秩序的追求”(张德胜,2008)。

第四,中西方社会秩序建构的焦点不同。公私观念与群己关系是社会秩序建构的一体两面,如何措置好群己关系,是中西方社会秩序建构的焦点,更为具体地说,西方社会秩序建构的焦点即是平衡群己;中国传统社会秩序建构的焦点即是克己尚群。事实上,在不同的历史时期,古代中国人对“克己”多有不同理解。在“家族化的生存方式”(蒋孝军,2011)尚未定型固化,社会流动性仍相对较强的先秦时期,“重己”与“去私”之间的紧张冲突及其调适与消解,一度成为先秦儒家在社会秩序建构实践中所关注的焦点,其中,孔子主张通过以“克己复礼”为取径,化解“重己”与“去私”之间的紧张冲突,究其本义,“克”宜作“胜”解(意即超越、修持),“己”宜作“身”解(意即“没有经过内省反思的身心状态”,“并不必然是坏的私欲”),合而观之,“克己”即是指修身,或者更进一步说,指借由“内在的精神磨炼”,使内在心灵变得更为“和谐有序”(杜维明,2014)。然而,后世儒家对此多有曲解:“己”即为“私”;“克己”即为“胜私欲”。随着家族化的生存方式的定型固化,如何使“群”“己”得到安顿和调适,作为一现实性问题日渐凸显出来,秦汉以来的儒家基于上述这一逻辑,在秩序建构上越来越偏离于孔子最初的取径,以至于到了宋朝时期便彻底由“克己”转向了“绝己”。然而,在这一“去私立公的道德功夫”的背后却隐藏着一个悖论:在“绝己去私”的同时,也必然会将“公”等同于“群”,前者意味着个体之私或私人领域得不到承认和保护,与此相应,后者则意味着“公”乃无主之“公”(或者说,是“公”无明确归属性),或者更进一步说,公共精神严重缺失,“公”自然无以确立。一言以蔽之,这不仅使“‘公’‘私’观念无法各得其所”,也使“‘公’‘私’失去立足点”(金耀基,2002)。种种事实表明,即便是在今天,这一直接表现为“公私两无”的悖论还或多或少地存在着。

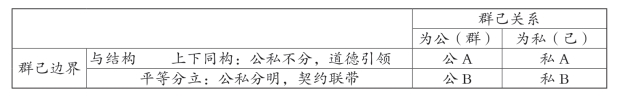

基于以上所作文献梳理与分析,在此可以厘清两种公私观念以及其所隐含的伦理秩序逻辑:其一是深为中国传统政治文化所形塑的同构性“公/私”(以下简称“公A/私A”),隐含着“人为建构”的秩序逻辑,即以个人内外修为(内讲“仁”,外讲“礼”)为支撑,以上下结构的维系为出发点与落足点,冀望于通过“自下而上,由内而外”、“自上而下,由外而内”两种路径,一推一拉地激发“私”对“公”的参与与承诺;另一是深为现代西方民主政治文化所形塑的领域性“公/私”(以下简称“公B/私B”),隐含着“自发演进”的秩序逻辑,即以对彼此之间的权利与义务(或者说,是独立自主的自由意志)的相互认定为支撑,以扁平结构的维系为出发点与落足点,冀望于通过发挥市场的示范与推动作用,形成“社会公认的契约关系”,以厘清公私边界(杨适,1991;张祖桦,2003;杨宜音,2008)。

更深一步来看,上述两种公私秩序逻辑均源于文化与社会的相互建构,不具有自足性,它们在宏观层面与社会格局(亦即社会结构的格局)相关连,在微观层面上与自我(特别是后面要提到的自我构念)相勾连。由此联系尼斯贝特的心智的社会起源模型来看,这两种伦理秩序逻辑无疑分别是中西方两种不同社会文化生态的“基因表达”,例如:同构性“公/私”所隐含的“人为建构”的秩序逻辑对群体本位的推崇,与中国人特有的优先关注“个己”所嵌入的背景(或者更为具体地说,即是“群”)的倾向相契合;对上下结构的维系取向,与中国初始社会结构(或社会构成)相呼应。领域性“公/私”所隐含的“自发演进”的秩序逻辑,对个体本位的推崇,与西方人特有的优先关注“个己”自身的倾向性(必然是以其嵌入的“群”为参照背景)相契合;对扁平结构的维系取向,与西方初始社会结构(或社会构成)相呼应。

从社会心理学的角度来看,上述公私秩序逻辑在现实社会中必然形之于群己关系,其中,“群”代表“公”;“己”代表“私”。从这一意义上来讲,为“群”即为“公”,为“己”即为“私”;群己关系即公私关系,群己边界即公私边界。杨宜音(2008)在阐述和分析“公民性的双维结构”时,曾对上述两种公私秩序逻辑下的群己边界与结构,以及群己关系有所论及。由此结合以上分析来看,在“人为建构”秩序逻辑下,群己边界与结构具有上下同构的特征:公私不分,以道德为引领,“公A”凸显于为“群”时,“私A”凸显于为“己”时;在“自发演进”秩序逻辑下,群己边界与结构具有平等分立的特征:公私分明,以契约为连带,“公B”凸显于为“群”时,“私B”凸显于为“己”时(参见下表2-3)。

表2-3 两种公私秩序逻辑下的群己边界与结构/群己关系

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。