叙述结构一语在使用中有两方面的意义,一是指对所有叙事作品普遍有效的叙述模式,即基本叙事单元的基本关系;二是指一部具体叙事作品的全部叙事单元(各层次的叙事单元)之间的总体网络关系。对于前一个方面我们可以称之为基本叙述结构;对于后一个方面我们可以称之为具体叙述结构,叙述学研究的意义在于,通过确定一部作品的具体叙述结构对于基本叙述结构的从属关系或变换关系,我们可以对一部叙事作品在叙事上的特殊性做出准确的描述。

目前已有的关于基本叙述结构的研究,主要有两个方面:一方面是带行动元的动作方式,另一方面是纯粹的动作方式。普罗普提出的31种功能属于纯粹动作方式的研究。普罗普认为,功能的确定有两个要点,一是只考虑动作,不考虑具体执行人物,并由一个表示动作的名词来定名;二是功能不能在叙事之外来确定。普罗普从100个民间故事中分析出来的31个功能是:

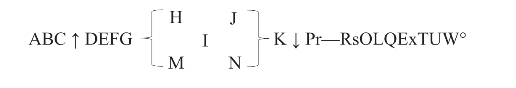

1.离家出走(β),2.禁止(γ),3.违反禁止(δ),4.询问(ε),5.提供情况(ζ),6.欺骗(η),7.共谋(θ),8.损害(A)〔或缺乏(α)〕,9.调解(B),10.相反动作的开始(C),11.出发(↑),12.提供者的首次功能(D),13.英雄的反应(E),14.接受神奇之物(F),15.在两个国王之间移动,旅途中有一向导(G),16.斗争(H),17.英雄的标志(I),18.胜利(J),19.补救缺乏(K),20.英雄返回(↓),21.追踪(Pr),22.救助(Rs),23.隐姓埋名地出现(O),24.撒谎意图(L),25.困难的任务(M),26.完成任务(N),27.认出(Q),28.骗局被揭穿(Ex),29.改变面貌(T),30.惩罚(U),31.结婚(W°)。

普罗普还根据对各种功能的特点的分析列出了故事功能的基本序列:

普罗普对于7种故事角色的分析则属于带行动元的动作方式的研究。[6]他的7种角色是:1.对立面(侵犯者);2.提供者;3.助手;4.公主或其父亲;5.委托者;6.英雄;7.假英雄。格雷马斯提出的带行动元的动作模式主要参照了普罗普的7种角色的概括,这个著名的模式可表示如下:

发送者→对象←接受者

助手→主体←对手

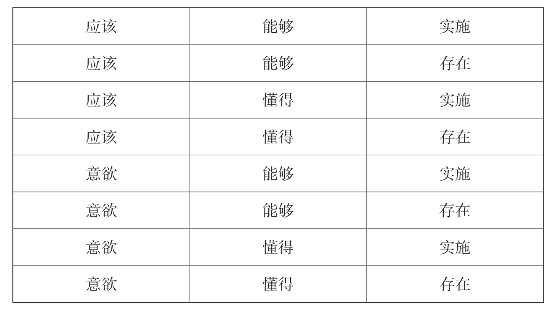

这一模式的适用范围超出了民间故事,格雷马斯后来提到,“……它常被人使用,人们几乎把它当作本文的一致的组织形式”。应当注意,这里说的是“本文的一致的组织形式”,而不是基本叙述结构的“组织形式”。与这一问题有关,罗兰·巴尔特也说过:“另一方面,格雷马斯提出的(托多罗夫从另一角度重新阐述过的)行动元模式似乎成功地经受了大量叙事作品的体验。”由此我们应当想到,行动元模式不等于动作模式,而动作才是叙述的更基本的要素;现有的动作元模式是否适于一切叙事作品的问题现在还不能做出肯定的结论。格雷马斯本人也承认,“……角色结构就成了种拓扑结构:它既同时属于叙述结构和话语结构,又不严格地属于哪一方,而只是二者得以表达的场所”。根据这一看法,我们一方面应当承认这一模式具有很强的适用性,因为这一模式中的行动元是三大语义轴(三种动作方式:交际、欲望、考验)的组成部分,并且服务于一种在整个叙事作品过程中反映出来的聚合结构:主体/客体、施动者/受惠者、支持者/反对者。另一方面我们也应当承认,从目前对动作方式的研究来看,这一模式还有一定的局限性。格雷马斯认为,可以把人的所有行为归纳为4种:意欲、应该、能够、懂得。这4种方式又可以与不同的存在层次——潜在的、正在实现的、实现的——相结合,从而得到表5-1。

表5-1 人的行为与存在层次的结合

表5-1中各项可有以下可能的组合方式,如表5-2所示。

表5-2 人的行为与存在层次的组合方式

如果忽略“应该”和“意欲”的区别,还剩下4种可能的组合方式;如果再去掉“能够”和“存在”的组合,就只剩下3种组合方式了。当然,实际上,“应该”与“意欲”的区别是否应当忽略还是很值得研究的。

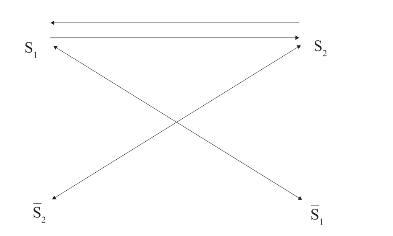

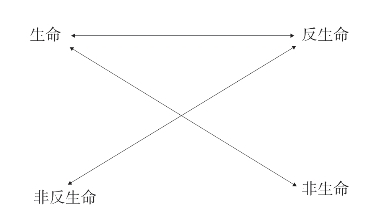

格雷马斯为了研究叙事作品的基本叙述结构提出了符号学矩阵的方法。他认为,叙述分析并非只要通过越来越丰富多样的描述来使叙述模型完善和形式化,也不只是建立一个包罗万象的模式分类,主要还是要在符号学这门意义科学的基本格局里把叙述结构建立成一个独立的程序。这个程序实际上是一种分析意义(叙事层次)基本结构的程序,即在一定的语义场内通过比较找出类似于黑白对立(具有反对关系)的二元义素,并由此确定这一语义场的义位结构式。如图5-2所示。

图5-2 格雷马斯的符号学矩阵

根据这一结构式我们就可以确定该叙事语义场的叙事单元之间组合关系序列,即确定该叙事作品的叙述结构。

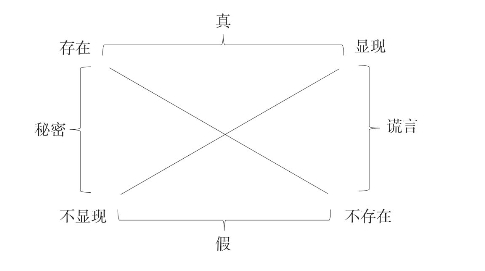

格雷马斯提出的真实状态模型是对于“懂得存在”方式的深入研究,该模型如图5-3所示。

图5-3 真实状态模型(https://www.xing528.com)

现在我们就运用这一模型来对影片《红高粱》做出分析。

王一川曾对《红高粱》提出过一个分析模型,如图5-4所示。

图5-4 王一川关于《红高粱》的分析模型

在他的分析中,我爷爷、我奶奶代表生命,日本侵略者代表反生命,蒙面盗、掌柜、罗汉代表非生命,我爸爸、我代表非反生命。我认为,把行动元和行为方式结合得过于紧密的做法可能是有问题的,但他提出的义位结构还是可取的。根据这一结构,影片开始的“出嫁”是从生命到非生命的转变,从真实状态角度看,正好是“显现”与“不存在”的结合,这使我奶奶处于“谎言”的地位,就是说,我奶奶的婚姻制造了一个“谎言”。“野合”是从“非生命”到“生命”的转变,从真实状态角度看,是“不显现”与“存在”的结合,就是说,我奶奶从“假”过渡到“秘密”,从“非存在”成为一种“不显现”的“存在”。我爷爷从外面回来,当众说明他和我奶奶的关系以及我奶奶的默认是从非反生命到反生命的转变,从真实状态角度看,是“不显现”与“显现”的结合,就是说,我奶奶、我爷爷从“秘密”过渡到“真”。日本军队活剐抵抗者是从“非生命”到“反生命”的转变,从真实状态角度看,是“不存在”与“显现”的结合,就是说,日本军队从“假”过渡到“谎言”,把一般统治术式的镇压变成一种赤裸裸的血腥镇压,其目的是建立一种服从的“谎言”。我奶奶、我爷爷一伙人抵抗日军是从“生命”到“反生命”的转变,从真实状态角度看,是“存在”与“显现”的结合,就是说,我奶奶、我爷爷的“生命”得到“真”实的表现,他们不能容忍生活的“谎言”,他们过的是一种“真”的而不是“假”的生活,尽管这种生活对他们来说意味着死亡。

在行为的组合方式中还有两种方式——“懂得实施”和“能够实施”——没有得到说明,现在我们就以影片《孩子王》为例对“懂得实施”方式加以说明,但是我们不可能像刚才做过的那样,以格雷马斯的真实状态模型为参照进行分析。因为很显然,这模型不适合《孩子王》。我想,可能存在着某种状态模型,对“懂得实施”方式能够做出有效的说明(《孩子王》作为“懂得实施”的方式来加以分析是恰当的),这种模型也许应当叫作“理想状态模型”,但是,目前我还不太了解它。

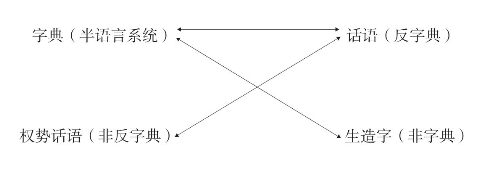

对影片《孩子王》我选用字典、话语、权势话语、生造字4种语义成分,其分析矩阵如图5-5所示。

图5-5 《孩子王》的分析矩阵

老杆作为一个知青(用语言学术语说,他掌握了一定的语言系统)来到学校,这一角色要求他只能传授一种权势话语——“文革语言”(大批判文章之类),这是从字典到权势话语的转变;他唾弃这一角色,但占有了这一角色的位置,他教学生识字、写作文,说自己想说的话,这是从权势话语到话语的转变(王福抄字典认字也是这种转变);老杆在课堂上讲到一个字典上没有,因而也无法发音的“ ”字,这表明他开始“懂得”,语言系统也不应当封闭,应当不断地从生活中吸收新的语言单元,这是从字典到非字典的转变;学校解除了他的教职,他以接受教职时的那种态度来对待这件事,他决心走向生活,这是从权势话语到非字典的转变;最后,他告诉学生,字典也不要抄,脑袋长在肩膀上,文章靠自己,总之,他终于“懂得”怎样“实施”了,这是从非字典到话语的转变,就是说,他认识到应该进行一种活生生的生活,说出自己的活生生的话来。

”字,这表明他开始“懂得”,语言系统也不应当封闭,应当不断地从生活中吸收新的语言单元,这是从字典到非字典的转变;学校解除了他的教职,他以接受教职时的那种态度来对待这件事,他决心走向生活,这是从权势话语到非字典的转变;最后,他告诉学生,字典也不要抄,脑袋长在肩膀上,文章靠自己,总之,他终于“懂得”怎样“实施”了,这是从非字典到话语的转变,就是说,他认识到应该进行一种活生生的生活,说出自己的活生生的话来。

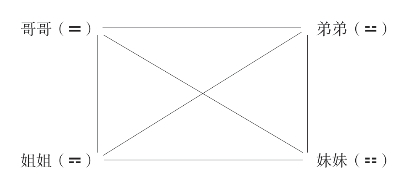

现在我们可以知道,格雷马斯的矩阵法不仅是一种分析叙述结构的方法,而且也是一种分析叙事作品叙事方面的含蓄意指的方法,其有效性的原因在于,它所依据的是一种极具根本性的逻辑生成原则,而且这一原则与《周易》中“四象”的生成原则是完全一致的。《周易·系辞上》云:“是故易有太极,是生两仪,两仪生四象。”比如说,我们可以确定一个被称为同胞关系的语义场,这个语义场就相当于“太极”;接着我们再确定它的两个义素——年龄和性别,年龄和性别分别有两个变体:对年龄来说是长与幼,对性别来说是男与女,这就是“太极生两仪”的意思;从两个义素中各随意取一个变体,结合在一起,加上同胞关系的限制,就形成了哥哥的义位,随便改变其中的一个义素变体,比如长换成幼,就形成了弟弟的义位,再分别改变哥哥和弟弟的两个义位变体,如长、男变成幼、女,幼、男变成长、女,就分别形成妹妹和姐姐两个义位。现在我们已经有了四个义位,这正是“两仪生四象”的意思。设四象中每一象的上爻表示年龄:长为-,幼为![]() 。下爻表示性别:男为-,女为

。下爻表示性别:男为-,女为![]() 。由此可得哥哥为=,弟弟为

。由此可得哥哥为=,弟弟为![]() ,姐姐为

,姐姐为![]() ,妹妹为

,妹妹为![]() 。如图5-6所示。

。如图5-6所示。

图5-6 同胞关系的语义场

通过这一比较我们还可以做进一步推测,即用八卦占卜的可靠性的原因可能在于,每一卦的六个爻(爻位也考虑在内),大体上能够对所占事项的全部“义域”做出判言。这里包含许多尚待探讨的问题,其复杂程度绝不亚于叙述结构问题。

【注释】

[1]张寅德.叙述学研究[M].北京:中国社会科学出版社,1989:95-118.

[2]李幼蒸.当代西方电影美学思想[M].北京:中国社会科学出版社,1987:80.

[3]CHRISTIAN M.Film language a semiotics of the cinema[M].Chicago:The University of Chicago Press,1991:108-146.

[4]安德鲁.表意[J].郝大铮,译.当代电影,1987(6):151-159.

[5]若斯特.叙述学:对陈述过程的看法[J].王国卿,译.世界电影,1990(2):29.

[6]格雷马斯认为,行为的主语作为行动过程的潜在力量称为行动元。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。