景观(landscape),指的是具有视觉美感的人造或自然景色,是复杂的自然过程和人类活动在大地上的烙印。历史地理学者指出,今天的景观乃是过去社会文化的积淀,恰似一座储藏丰厚的档案库,又如一块色彩错综的拼合板,其间有不同的历史层次,有过去时代的可以触知的信息,可以发现过去的政治、经济、宗教、价值观、美学趣味等。[13]在这一部分,我们探讨一些拉美的行旅片中常见的景观。不同于地理学的景观,电影里的景观是由地貌、人文历史和电影语言共同构建的视觉图景。

丛林是拉美行旅片中重要的空间,尤其是标志性的亚马孙流域热带雨林中,在行旅片中反复出现,甚至有一些电影如《蛇之拥抱》《狂蟒之灾》《狂热》《亚马逊萌猴奇遇记》等影片的空间几乎全部是丛林,《摩托日记》《旅行》中也有大段的丛林空间。作为拉美重要的标志性空间,丛林给影片带来了神秘、静谧、壮丽的影像。

图1-9 《亚马逊萌猴奇遇记》剧照

什么是亘古不变的呢?时间的鬼斧神工雕刻着跃动着的大地。历史和往事、鲜血与泪水,沉积成营养丰富的腐殖土,培植着美洲人和他们的后代的心胸与气质。

众多的记载表明,前哥伦布时代的美洲,崇山峻岭耸立,树木繁密茂盛,植被绚丽多姿,“无边无际的岩石与森林,绿草漫漫的无树平原与流淌其间的蜿蜒溪流”[14]。人们赤身裸体,和善友好,莽原大河风光奇异。原住民印第安人珍爱的是鱼骨制成的饰品和彩色的羽毛,看到西班牙人如此珍视黄金,他们感到非常奇怪,因为黄金到处都是,不值一提。这些描述直接让我想起了《圣经·创世纪》对“伊甸园”的描写。但是当这些手持十字架的殖民者看到新大陆的这一切,并未想到《创世纪》里所说的一切。他们将印第安人看作是未开化的野蛮人,或者说,他们并未将土著人当作“人”来看待,而是将他们看作动物一样,当成是自然界的一部分。这或许可以解释,为什么殖民者对待自己人,可以不计前嫌、一笑泯恩仇,但是对待印第安人则是奴役和杀戮。在这里,两种完全不同的人类相遇了,两种文明、两种价值观相遇了。枪炮打败了毒箭,摇篮期的土著文明消失在未及书写的历史中。

电影中的丛林,最常见的就是航拍了,在云端视角的俯拍中,丛林成为一个整体,大河曲线蜿蜒,像一条灵动的蛇;丛林无边无际,美不胜收。然后,摄影回到地面,进入一片具体的丛林,一个进行中的故事。丛林景观中必不可少的元素有:美洲豹与蟒蛇,仙花野草与半裸的原住民,独木舟与探险的白人等。在原住民印第安人眼中,丛林是有生命的,河流是有情感的,鸟儿树木都是有知觉有灵魂的。《蛇之拥抱》中印第安萨满库拉美卡德反复说:丛林会告诉你该做什么,河流会告诉你该什么时候划桨,植物亚库纳会告诉你该到什么地方寻找它,身体会告诉你如何治愈疾病。影片中美洲豹与蛇的对峙,被用来象征印第安人与白人的关系。《美洲神话》一书中提到,亚马孙河部落中,萨满是部落的精神领袖,服用迷幻药物进入精神世界,代表部落与神沟通,为人类带来启示和福祉。另外,本地人相信美洲豹的古老神性,认为它是“力量”的象征,雨林的灵魂,甚至是萨满的第二“自我”。[15]

在影片《狂热》[El Ardor ,2014,巴勃罗·芬德里克(Pablo Fendrik)导演]中,整部影片都是在巴西帕尔阿尼(Parana)热带雨林丛林中拍摄的,在影片中,雨林能够感知爱恨,而美洲豹能够分辨善恶。影片一开始是一个空中视角俯拍白云之下的雨林,庄严壮观,美丽得令人陶醉。然后是林中的一只小昆虫,突然,火焰腾空而起,瞬间烧毁了一切,只剩下一片焦土。一群持枪的歹徒正在用极端暴力的手段驱赶这里的小农场主。主人公是从一条河里出现的,影片数次用叠画的方式将他与丛林融为一体。影片中反复出现一只美洲豹,美洲豹是丛林之王,顶级掠食者和基石物种,当地人将其奉为美丽的天神,它是丛林的化身,也是丛林和主人公的保护神。影片中有一幕,主人公睡着时,一个持枪的坏人远远地用枪指着他,主人公醒来后,却发现坏人已经被美洲豹拖走了;另一次,主人公睡着了,美洲豹悄悄来到他身边,俯身趴在他的脚下,好像一种仪式,两个生命两个物种,如此和谐而和平地相遇相处。仁者即是王者,他必将无敌。丛林给了主人公智慧、力量和生命,他从都市中归来,与丛林同在,与美洲豹为友。当歹徒被清除干净,那只美洲豹再次出现,与主人公对视着,相似的容貌,相似的眼神,然后,美洲豹转身进入丛林,主人公也毫不犹豫地紧随其后消失在丛林中。

在这些影片中丛林绝非原始落后的象征,而是大自然的慷慨圣殿,与现代人的罪恶贪婪形成对比。传说亚马孙丛林中有野蛮的食人族,意大利与哥伦比亚合拍的这部《人食人实录》就是深入丛林记录食人族的故事。故事以一个侦探片的形式展开,若干年前,美国的三男一女进入丛林拍摄纪录片,然后神秘地消失了。一个教授为了弄清楚究竟发生了什么,再次进入丛林。在他的视角中我们看到了丛林中赤身裸体而且肮脏的原始部落,观众以为那个摄制组的人一定是被食人族吃掉了。但是当年他们拍摄的录影带揭露了真相,原来,摄制组进入丛林后,将部落中的人聚集在一个茅屋中,点燃了茅屋,他们还强奸了一个土著少女,并将她杀死,摄影机记录下了这一切。最后,摄制组的成员也一个个被部落中的人杀死。在影片中我们看到毒蜘蛛、毒蛇、鳄鱼等丛林危险残酷的一面,但是当真相浮出水面,我们认识到真正的食人族是所谓的“文明人”,对同类进行灭绝性杀戮的“文明人”。原始并不意味着野蛮,现代,也不代表着文明;丛林之所以成为恐怖之地,惊魂之所,是因为人性的恶。这部电影让笔者更加理解为何《蛇之拥抱》采用黑白的影调,真实的丛林,赤身裸体的土著,会引发太多偏见和联想,而黑白,让我们更多地用心去感知真相与灵魂,而不是用眼睛去捕捉表象。

丛林中有着人类的乡愁,那里犹如史前时代,静谧、庄严、神秘、优美,如同天堂,回到丛林,即是回到人类始祖生活的地方,回到最初的生活方式。远离丛林太久,人类对丛林又爱又怕。如同《亚马逊萌猴奇遇记》(Amazonia ,2015)里的那只小猴子一样,对丛林充满了好奇和恐惧。通过小猴子的眼睛我们深入丛林,看到了一个千姿百态的世界,一切优美如诗,庄严有序,镜头深情地凝视着每一个物种,甲虫、蟒蛇、鳄鱼、巨嘴鸟、大蜥蜴、红脸猴、猫头鹰。一切如此神秘,因此让人感觉到神灵渺不可见但无所不在。这只僧帽猴如同一个小婴儿一样,被抛入丛林,倾听着森林的交响诗,好奇地注视着一切。在这部几乎没有人的电影中,小猴子获得了主体的身份和视角,当它遇到另一只金毛小猴子之后,它有了情感,当它主动远离人类,它又有了尊严,它提醒着人类尊重大自然。在小猴子的视角中我们看到,丛林中的一切都是一个整体,每一片树叶、一只昆虫,都是这个整体的一个细胞,能量在索取与给予之间平衡着,丛林的每一个细胞都张开着,无时无刻不在与宇宙交换能量。这不仅让人想起电影《卡罗尔》(Carol ,2015,托德·海因斯导演)中的一句话:宇宙缥缈,天使逡巡。丛林属于热爱它,能在丛林中安睡如婴儿的人们。

亚马孙河流域丛林在世人的眼中,是梦幻而美丽的,如同人间的天堂。但若要在丛林里拍电影,其艰辛可想而知。《蛇之拥抱》整部影片都发生在亚马孙河边的丛林里,这原本应该是一部美不胜收的电影。但是电影却采用了黑白的影调。这一选择,意味深长。鉴于亚马孙丛林正在受到前所未有的破坏,这也是对丛林的保护。丛林太美了,资源如此丰富。但是,人类对丛林的“爱”——亲近、占有、攫取,却对丛林是一种致命的伤害。黑白的影像,大大减少了这种美,也降低了我们的欲望,更多地将我们引向内在的思考。影片始终有一种哀伤的气氛,或者,正是这哀伤让丛林失去了颜色。

黑白影像,留给了人们更多思考的空间,如同影片也在思考人类正在往何处去。修道院一幕,揭示了一个触目惊心的真相。30年前的一粒疯狂的种子,在30年后成长为一个毒瘤。修道院里的孩子被牧师以“拯救孤儿”的名义统治着、囚禁着,虐待着。30年后,他们成长为狂热的教徒和恐怖分子,劫持路人,自我虐待,自相残杀,最后,互相吞食对方的身体。那一刻笔者庆幸影片是黑白的,他们如同地狱里的鬼魅一般恐怖。这里的宗教、传教,正如秘鲁作家略萨所说的:“用世界上最美好的愿望,做出无限的牺牲,却给人们造成了如此巨大的灾难。”[16]

图1-10 《蛇之拥抱》剧照

黑白影像与现实拉开了距离,这距离让我们在时间和空间上都获得了一种间离感,虽然影片讲述的是1909年和1941年两个时空的故事,但也可以是任何其他时间。时间感消失,使得影片像一个寓言故事。看起来是两个时空,两段故事,其实又是一个故事。同一条河,同一片丛林,同一个印第安人,同一个白人(灵魂)。不穿衣服、只占有少量物质的印第安人时间(历史)感很弱,从主人公库拉美卡德我们可以看到,他们不记录历史,不追忆过去,不期待未来,全然只在当下,虽然他们可以轻易预测未来;他们尊重丛林,虽然他们可以轻而易举地占有;他们不会拒绝医治病人,哪怕他们面对的是敌人。

黑白丛林是治愈的空间,治愈疾病,治愈贪婪,治愈战争。亚库纳是影片虚构出来的一种神圣奇妙的、可以治愈疑难病症的植物。影片的两段旅程都是以寻找亚库纳为目的。亚库纳代表着什么?它承载着什么价值,表达着什么意义呢?

亚库纳是只有库拉美卡德所在的科瓦诺族人才能找到和使用的一种植物。所以,它是消失的部族的象征,是古老的文明与智慧的象征。

它能够治愈严重的疾病,所以它又是希望的象征,用它制成的死藤水,不仅可以治愈身体疾病,还可以开启灵性和智慧。它也的确治愈了伊万的失眠症。

图1-11 《蛇之拥抱》剧照

亚库纳代表的是生命,是治愈。这就是为什么库拉美卡德绝不肯让植物学家拿它去做纯度更高的橡胶,用于战争和杀人。战争开始了,美国需要橡胶,日本对东南亚的占领使得美国的橡胶来源被切断,这就是植物学家来到丛林的原因——寻找纯度更高的橡胶。[17]亚库纳又成为沟通两种文明的媒介。在这里,印第安人是引领人类走向战争和疾病的智者,老年的库拉美卡德对植物学家说:“我不适合教导我的族人,但我应该教导你。”另一个印第安人曼杜卡说:“如果白人不学习,我们就完蛋了,世界就要毁灭了”他们意识到,白人和他们代表的科技力量正在一点点地毁灭整个世界。弱肉强食,适者生存的游戏规则,让人类正在走向毁灭。影片中被种植的亚库纳,象征着白人所谓的文明游戏:为了种植亚库纳,整棵大树干枯死亡了。为了占领美洲,占有土地,攫取黄金,他们切开美洲的血管,让这块富饶的大陆伤痕累累。正如库拉美卡德所说:“你们在乎的东西正在把你们引向毁灭和死亡。”

这就是为什么年青的库拉美卡德烧掉了那些被种植的亚库纳花。被种植,就意味着毁灭,首先被驯化,然后,被奴役、被囚禁,最终,成为欲望的对象,战争的导火索和助力,就像亚马孙丛林里的橡胶一样。人们毁去丛林种植橡胶,橡胶工人在种植园中过着地狱般的生活——从曼杜卡看到橡胶时的言行就可以看出。然后,人们为了争夺橡胶发动橡胶战争,所以结尾处人们听到“哥伦比亚来了”的消息就四散逃走。修道院里的孤儿,也都是橡胶战争孤儿。种植,从某种意义上来说,就意味着死亡。被驯化、奴役了的植物和动物,已经不再是原来的它们自己,它们是奴隶和工具,失去的尊严也变得越来越衰弱。驯化、奴役、异化、禁锢、毁灭,这是我们对动物和植物所做的,也是对我们人类自己做的。我们走入一个死循环,而这个看似野蛮的赤身露体的印第安萨满,在一开始就明白这一切。他生活在丛林中,拒绝被驯化、奴役,也无法容忍他所热爱的神圣的植物和丛林被驯化和奴役,所以,他烧了那些被栽种的亚库纳,于是那个白人席奥死在了丛林中。但是32年过去了,库拉美卡德显然无法原谅自己。他无法原谅自己的,不是烧掉了亚库纳,而是没有用其中的一枝救活席奥。他将伊万视作席奥的灵魂转世,所以才毫不犹豫地决定与他同行。

人类惧怕默默无闻,植物却始终默默无闻地给予世界氧气、食物、生命,而它所需却甚少。在丛林中独居的库拉美卡德懂得这一切。默默无闻,意味着生;名满天下,却带来毁灭;这也是美洲和亚马孙丛林的命运。黑白丛林正是一艘无人知晓的诺亚方舟。

在影片中,蛇的意象体现着两种文明的巨大差异。在西方文明中,蛇是邪恶与狡猾的象征,是引诱夏娃吞下禁果,让人类被逐出伊甸园的罪魁祸首。《农夫与蛇》的故事,又预示着蛇的忘恩负义与狠毒。库拉美卡德因为小时候曾经在修道院中生活过,他懂得蛇的寓言,他指着席奥说:“你就是蛇!”。影片开始处,老年库拉美卡德正在石头上作画,突然,一条蛇向他游过来,下一个镜头,就是一个白人滑着一条船向他驶来。这个“人与蛇”的蒙太奇直接将白人比作蛇。如果白人是蛇,印第安人就是豹。亚库纳被烧毁后,出现了一段美洲豹与蛇的镜头,这两者在蒙太奇镜头里对峙着,然后豹轻而易举地将蛇咬在口中,转身离去了。

事实上,在美洲文明中,蛇是吉祥的象征,在小说《玉米人》中这样形容那条巨蟒:“那条由泥土、月亮、森林、暴雨、山峦、湖泊、飞鸟组成的、盘绕六十万遭的轰轰作响的巨蟒,缠得他昏迷不醒、奄奄一息。”[18]玛雅人最崇敬的神——羽蛇神就是长着翅膀的蛇的模样,掌管着农业、天文、文字,生与死。阿兹特克人是循着鹰与蛇的图腾,来到了特诺奇提特兰——也就是现在的墨西哥城的前身。影片中,库拉美卡德说他们的祖先就是一条蟒蛇,它在一个雨天从亚马孙河上空落下来,在大地上繁衍子孙。所以,印第安人就是蛇的后代。曾经在修道院里待过的库拉美卡德通晓两种文化,所以为了表达对橡胶商人的痛恨,库拉美卡德说:“如果橡胶商人是人,我宁愿自己是蛇。”意思是,如果蛇是邪恶、狠毒的,那么这些人比蛇更邪恶、狠毒。在影片《狂蟒之灾》中,蛇是丛林的守护神,是印第安部落的图腾,是恶者的捕猎对象,它价值千金,是人们相互欺骗、厮杀的主要原因。但真正的敌人其实是人类自己,而巨蟒,成为金钱与邪恶的牺牲品。

亚马孙丛林,占地700万平方公里,横跨8个国家,是地球上最大的热带雨林。从高空俯瞰丛林,亚马孙河正像一条蟒蛇,盘旋在亚马孙丛林中。

“蛇之拥抱”,一方面可指白人如一条蛇一样,来到拉丁美洲,占有这里的一切,这是一个带来死亡的“蛇之拥抱”;另一方面,如果美洲是蛇,当影片中的两个白人,带着疾病进入亚马孙丛林,热带雨林、原住民和他们的文化与智慧治愈这两个白人身心的疾病,这是带来生命与希望的拥抱。如同最后,伊万喝下的那碗死藤水一样。伊万在梦中有一次奇妙的旅程,梦的影像是影片中唯一的彩色影像,这一段非常抽象的幻影,揭示了万物的起源、宇宙的奥秘和人是从哪里来的。梦醒后,一个全新的白人,会说土著语、会熟练地做曼比(membe,印第安人的一种食物)和滑独木舟、尊重并热爱一切生命的全新人类诞生了,影片的最后一个镜头,大全景里河边的蝴蝶围绕着一个白人飞舞,而在片头处蝴蝶是围绕着印第安人库拉美卡德飞舞。伊万,和库拉美卡德一起,把亚库纳从战争的工具,转变成治愈生命的力量。

丛林是绿色的,所有的一切都淹没在绿色的海洋中,人迹罕至,寂静辽远,独木可成林,老树能生花,空中也有花园。丛林与人类世界的都市、乡村、田园形成了一种对照。与我们想象的雨林相反,“未经惊扰的雨林可能是一种非常适合人居住的环境。雨林的底部是有序的灌木丛。树木往上疯长成一层厚厚的天蓬,这一天蓬可以过滤掉多数强烈的阳光,使雨林内部得到很好的遮蔽,又不会太幽暗,即使在一天中最热的时候也会感到凉爽”[19]。雨林中食物充沛,人们通常每天只需要花少量的时间采集食物、狩猎,长长的空闲的剩余时间,可以闲聊、玩耍、唱歌、跳舞。在电影中对正在缩小的丛林的深情凝视,正说明人类正在调整自己的价值标准。《狂热》中我们看到,丛林的宽厚深情,人性中的善恶之战。那群荷枪歹徒是某种势力的代言人,他们是丛林的毁灭者,贪婪和欲望的化身,他们赶走小农场主,为了吞并更多的土地,建立工厂,无论是美洲豹、蟒蛇,还是鳄鱼,都无法阻挡猎枪与恶意、资本与强权,但丛林培育出自己的子民,怀着善心爱意、兼具智慧和力量的子民护佑着丛林。《亚马逊萌猴奇遇记》结尾,小猴子终于融入了丛林中的生活,这里于它而言已是天堂。突然有一天,它听到了机器的轰鸣声,循着声音,它来到了一片被烧成焦炭的土地之上,看到了人类,它逃回了丛林,摘掉了脖子上的红项圈,然后在特写镜头里,以无比哀伤的眼神望着镜头。镜头再次以云之视角鸟瞰美丽的丛林。在电影中,无论是黑白的丛林、壮丽如诗的丛林,还是正在消失的丛林,都是人类对自我存在的反思。

根据2007年的一份报告,巴西亚马孙河流域至少有70个部落未与外界建立联系,有超过90个原住民部族被殖民者摧毁。《蛇之拥抱》中的主人公库拉美卡德就是科瓦诺族的最后一个人,当植物学家第一次见到他时,他问:“你看得到我?”这句话振聋发聩,印第安人知道自己是边缘的,被忽略、被漠视以至于是不可见的,年轻时的他怒吼着对白人说:“你们杀了所有的人!”他只能孤独一人生活在丛林中。最后,当他治愈了伊万的疾病后,他真的消失不见了。

图1-12 《蛇之拥抱》剧照

今天,印第安人聚居地主要有两个,一个是亚马孙丛林,一个是安第斯山区。在电影中,消失的印第安人和正在缩小的亚马孙丛林一样是一体的。他们是自然和风景的一部分,是猎物与祭品,在蓝色的目光下,他们是原始的、被动的、沉默的。

在《蛇之拥抱》中,丛林与印第安人紧紧联系在一起,丛林是治愈之所,治愈身体的疾病,治愈欲望和恐惧。影片采用了平行蒙太奇的方式将1909年和1941年两个时空联系在一起,同样是一个白人和一个印第安人,在同一条河同一个丛林中,寻找着同样的一种植物,时间隔了32年,结局也大不相同。1909年的时空结束在亚库纳被烧毁,席奥的病没有被治愈,1941年的时空结束在库拉美卡德消失不见,伊万的失眠症被治愈。两个时空的平行与对比中,看上去相似,结局却大不相同,看似两个故事,其实却是一个故事。1909年的航行,两个人各有各的目的。席奥是为了找到亚库纳治好自己的病,库拉美卡德是为了找到自己的族人。最后,他们两个都失望了。族人已经是异化了的族人,亚库纳是驯化了的亚库纳,两个人的目的都落空了。1941年的旅程,伊万表面上是为了寻找亚库纳,实际目的是寻找纯度更高的橡胶供给正在参战的美国;在这两个时空和两条线索的平行、交叉、对比中,我们看到32年过去了,修道院里,当年神父种下的一粒恶的种子,现在已经长成了一个恶性肿瘤。当年,席奥在丛林中记录下来的一切,现在已经出版为一本书,这本书激励着更多的人带着狂热与激情来到丛林,正如马可·波罗的游记滋养着哥伦布的梦想一样。一部人类的历史,就是在激情的传递中书写出来的。

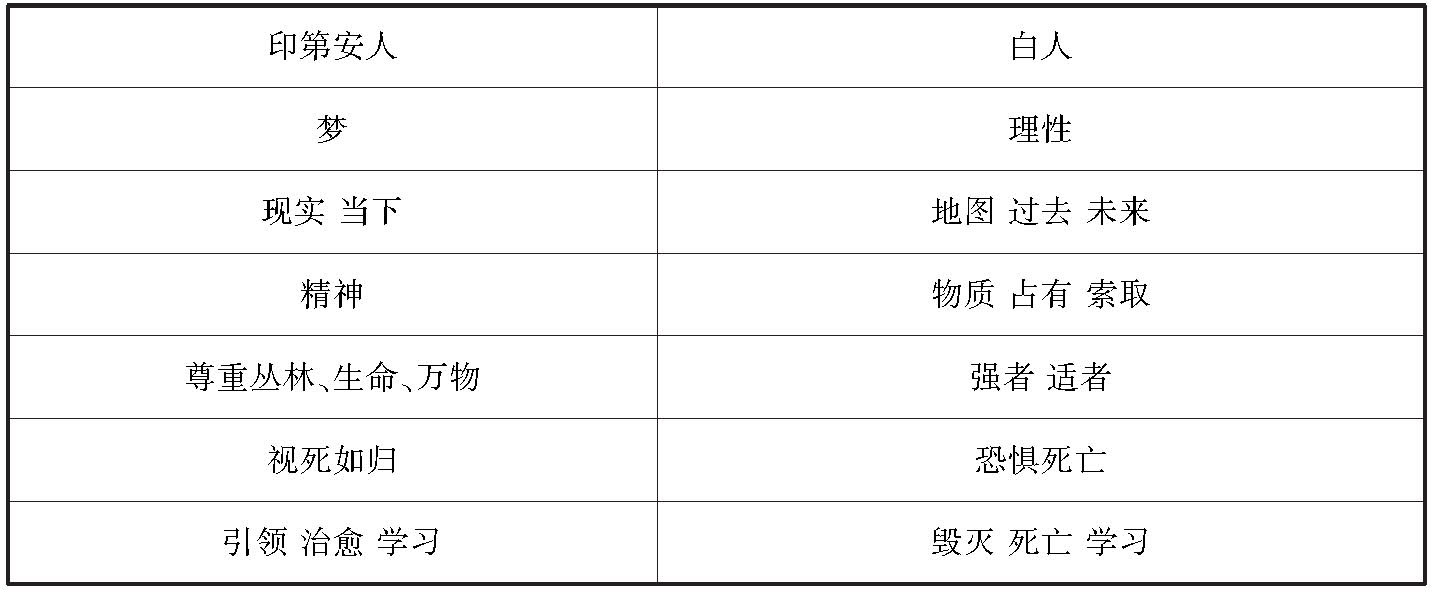

在两段旅程中,我们也看到了白人与印第安人所代表的两种完全不同的文化和价值观。如表1-2所示:

表1-2(https://www.xing528.com)

影片中反复提到了“学习”,印第安人主动地向白人学习。同是印第安人的向导曼杜卡对库拉美卡德说:“我不是他的奴隶,他可以教给我白人的事情。”可以看到,曼杜卡已经可以熟练地读写德语。库拉美卡德作为一个印第安人不仅通晓西班牙语和自己的母语,而且因为童年时在修道院生活过,他熟悉圣经和天主教文化,可以随口就说出圣经中的语句。他也懂得学习的重要性。当席奥执意要回自己的罗盘,因为他不想让印第安人失去“凭着星星的位置和风向”辨别方向的能力,库拉美卡德对他说:“你不能阻止他们学习。”而白人也在向印第安人学习,两个白人都可以熟练地说印第安人的语言,在1941年的旅程中,我们看到伊万可以制作印第安人的食物曼比(membe)和古柯(coca),他可以自如地滑动独木舟,他经过斗争终于抛下了自己的大部分行李——他放下对物质的占有欲。而且正是这些白人,用自己的文字,记录下了印第安文明的文化与精神,并使之成为人类文化血脉中的重要组成部分。文化,正是交流、碰撞、学习的产物。正是白人、印第安人、黑人这些截然不同、甚至相反的文化与价值观,在碰撞与交流、学习与互补中,形成了今天的拉丁美洲文明。而文化不单单属于某一个种族,它属于所有人类。

图1-13 《蛇之拥抱》剧照

影片中可以看出,印第安人温和而有智慧,在殖民初期他们常常宁愿集体自杀也不愿意被奴役,这种性情却被白人认为是懦弱胆小。16世纪曾一再抵达美洲的西班牙神父拉斯·卡萨斯热爱印第安人与印第安文化,他为印第安人辩护道“胆小根本不是恶习,而是很自然的事情。胆小来自善意和高贵的血液,因为这样的人不愿意伤害别人,也不愿意被伤害。”“勇敢者的标志之一是不怕死,不怕死的自然基础在于血液的汹涌。”[20]

1976年出生的秘鲁新锐女导演克劳迪雅·洛萨在2009年拍摄了她的第二部作品《伤心的奶水》,获得2009年柏林影展金熊奖,这部电影也是以印第安人为主角的影片。秘鲁的印第安人在整个人口中的比例是整个拉美国家中最高的,共有3081万人口(截止至2014年8月),其中印第安人占45%,印欧混血人种占37%,白人只占到15%。但印第安人在拉美电影中却是稀缺的存在,他们是沉默的、悲伤的、绝望的、一闪而过的。在《旅行》中,他们是神庙中被强奸而怀孕的印第安少女,和主人公马丁晕倒后照顾他、喂养他的高原人家;在《摩托日记》中他们是沙漠里的那一对共产党员夫妇,和不会西班牙语、几百年来一直在编织的印第安妇女;在《恰似水之于巧克力中》中,是天真烂漫的女仆琴查;在《伤心的奶水》中,是一个身体里长着一颗土豆的印第安少女,她一无所有,用歌唱尖叫和反抗,除了歌唱,没有任何武器。

当西班牙语和葡萄牙语在拉美各地成为官方语言之时,美洲的土著民族印第安人却几乎被灭绝殆尽。在《丰饶的苦难——拉丁美洲笔记》一书中,索飒女士曾问一个古巴人:“为什么你们国家没有印第安人呢?”对方回答道:“难道你不知道古巴岛上的印第安人全被杀光了吗?我们都是白人和从非洲贩来的黑人的后代。”今天的加勒比海诸国只有黑人、白人和黑白混血人种,这一地区的印第安人已经悉数灭绝。

《拉丁美洲被切开的血管》(1970年)的作者,乌拉圭作家、记者爱德华多·加莱亚诺根据一份调查说明,哥伦布以前的墨西哥约有两千五百万到三千万人口,在安第斯山区也有同等数量的印第安人,中美洲和安德列斯群岛有一千万到一千三百万居民。外国征服者出现的时候,美洲印第安人总共不少于七千万,也许还要多,一个半世纪以后就减少到总共只有三百五十万。

殖民者自身的证词也可以参考——1581年,西班牙国王费利佩二世在瓜达拉哈法庭断言,美洲三分之一的印第安人已被消灭,幸存者必须为死者缴纳赋税。在一份名为《战败者的目光》的印第安古籍中,记载了一次对阿兹特克人的神庙大屠杀。那是1520年5月,阿兹特克人一年中最重要的节日“青玉米节”,在请示了西班牙人之后,庆祝活动被获准进行。正当人们在神庙里歌舞时,屠杀开始了:西班牙人先向打鼓的老人挑衅,扇他们的耳光,砍掉他们的双手,继而砍掉他们的头;西班牙人堵住了神庙的出口,不放过一个想逃脱的人。被杀者的“内脏在地上流淌,一些人还在无望地奔跑:拖着绊脚的肠子”。在这场三个小时的屠杀中,神庙内的600名贵族、年轻的武士和3000名平民全部被杀害。

活下来的印第安人的境遇如何呢?秘鲁作家略萨的书中提到在亚马孙地区的一个偏远的镇子上,建立了一个传教所。修女们为部落的女孩们开办了一所学校,由于女孩们不想上学,修女就求助于警察逼迫她们上学。然后,女孩们就与家人失去联系。她们后来被托付给代表“文明”的人们——路经此地的工程师、军人、商人,沦为佣人。“用世界上最美好的愿望,做出无限的牺牲,却给人们造成了如此巨大的灾难,这就是我要永远记取的教训。这一教训让我明白了善与恶之间的界限是可以滑动的。”所以略萨绝望地认为“秘鲁本身就是不治之症”[21]。总之,欧洲人来到美洲后的五百多年里,印第安人就成为消失的一群,沉默的一族,他们的语言、他们的宗教、他们的音乐,是落后的、原始的、恶魔的,因而是被禁止的,甚至他们的存在本身就是罪证。

《蛇之拥抱》的主人公是一个在亚马孙丛林中生活的印第安人。在影片中他是萨满、丛林中的独居者,部族中的最后一人,他也是疾病的治愈者,道路的引领者,智慧的开启者。

丛林正在消失,印第安人也正在从丛林中消失。在现代媒体中,在艺术与文学中,他们同样是不可见的。《蛇之拥抱》这部影片意欲让他们变得可见。最后,老年的库拉美卡德还是消失不见了。这也是南美文化的惯性,在南美神话中,有一个共同点就是英雄最后都从这个世界消失、进入海洋或天堂,留下人类自己照顾自己。[22]不可见不意味着不存在,消失的印第安人已经成为伊万的生命里的一部分并得以永存,化为一本书,一部电影。

景观描述的本质是对地理空间的神话化。[23]沙漠景观就是一个被神话了的空间。

对笔者来说,沙漠是美丽、神秘、忧伤而浪漫的。笔者认为,那是因为笔者远在沙漠之外。对于人类来说,沙漠是死亡之地:荒凉,死寂,单调,可怕,而且时刻以某种速度在扩张。沙漠是人类的弃子,地球的伤痕,却是摄影机的宠儿,电影钟爱的奇观:被地平线一分为二的金黄沙地与蓝色天空、雪白细腻如女人胴体的沙丘,仙人掌和蜥蜴出没,黄金和石油隐身其中。最钟爱沙漠场景的电影类型恐怕是西部片了,其次是科幻片,其荒凉和无垠很像我们想象中的外星球。在大多数拉美的行旅片中,都会出现沙漠的场景。在拉美,沙漠奇观似乎越来越成为一种寻常景观,拉丁美洲的沙漠有:巴西的拉克依斯-马拉赫塞斯沙漠(Lencois Maranhenses),智利的安第斯以西的阿塔卡马沙漠(Atacama Desert),阿根廷和智利的巴塔哥尼亚沙漠(Patagonian Desert),美国与墨西哥边境的索诺兰沙漠(The Sonoran Desert),墨西哥的奇瓦瓦沙漠(Chihuahuan Desert)等,每一个都是著名的旅游胜地。坐在电影院舒适的座椅上,看着电影银幕上的主人公行走在美丽的沙漠里,观众确认着自己的安全感,同时感受着自己可以承受的忧伤。不必经历危险和辛苦,同时还可以让目光到处旅行,感受世界的美丽和奇异,这就是看电影的快感来源之一,也是看电影与旅行的最大区别。

图1-14 《风的旅程》剧照

沙漠不仅仅是一个物质空间,还是一个意义空间,精神世界。不同的人赋予沙漠不同的意义,对于人文地理学者而言,“沙漠是纯洁的,空间无限延伸,时间无止无境,其间蕴藏着丰富的意识和灵性。”[24] 在拉美行旅电影中,沙漠对应着人物的心境和情绪,推动人物产生巨大的改变。将一个人从个人的世界,推入一个巨大的、陌生的、无边的濒死空间中,去思考个人的使命,人生的意义。《摩托日记》里的沙漠出现在影片第50分钟处,主人公失恋了,又越来越深入拉美大地,这时他来到了智利的阿塔卡马沙漠。这里是世界上最干旱的地区之一,地表环境与火星相似。主人公行走在荒凉的沙漠中,这里影片用了一个纵深镜头,一向体弱而依赖旅伴的切·格瓦拉走在了前面,大步向前,步履坚定,他的朋友跟在后面,只是一个小点。黄昏来临时,他们遇到了一对共产党员夫妇。他们围坐在火堆旁交谈,因为在智利共产党是非法的,所以这对夫妇到处找不到工作,只能到最艰苦的地方工作赚钱。画外音:“他们的眼神充满灰暗和哀伤,这对夫妇的样子,正是全世界无产者的写照,这是我一生最冷的夜晚。”接下来,他们又见识了沙漠上的智利古奇卡马塔铜矿和坐在石头上等待工作的人们。在影片中,温雅的切·格瓦拉第一次异常愤怒,他做了一个激烈的举动:对着矿上的车扔石头。在沙漠中,切·格瓦拉将他对一个美丽姑娘的爱情发展为对人类的爱——尤其是一无所有、困苦无告的人们的爱情。

《旅行》中马丁两次穿越沙漠。第一次是巴塔哥尼亚沙漠,第二次是智利的阿塔卡马沙漠。沙漠里有一个电视机,里面正播放着发现石油的画面和征税的信息。面对贫瘠的土地,面对贫穷的人们,榨干最后一滴油,最后的一点财产。这是心灵的沙漠,爱的荒原。

图1-15 《中央车站》剧照

沙漠可以是人类的天堂,如果有爱的话。《中央车站》里老女人与小男孩的旅程大多数时候也是行进在沙漠之中。巴西的沙漠更多是无水的土地、粗粝的砂石、低矮的灌木。朵拉与约书亚行走在现实的沙漠和情感的沙漠之中。影片的结尾,他们终于来到了约书亚父亲和哥哥们的家。两人下车后。镜头慢慢上升,我们看到这是一片建立在沙漠之上的贫民窟,房子很新,可是几乎一棵树也没有,没有水,没有电,但是有家。《风的旅程》第44分钟时,影片的两个主人公来到了一片沙漠,大全景里,他们从地平线处向镜头走来,每个人都是一个黑色的小点,风无遮无拦地吹过,云在沙漠上投入影子。突然琴师倒下了,少年照顾着他。接下来的沙漠如天堂一样美丽,雪白的地面,身着艳丽衣服的人们像天使一般照顾着琴师。如果人们互相关爱,沙漠也可以是天堂。

在电影《电影、阿司匹林和秃鹰》中,主人公约翰是一个德国人,时间是二战时期1942年8月,约翰为了躲避战争来到了巴西,在巴西烈日炎炎的沙漠中,开着一辆卡车以放电影卖阿司匹林为生。这部影片的故事全部发生在巴西东北部的沙漠之上,这里是极为干旱的热带荒原,一路上,我们看到到处是贫穷的无家可归的人们,大片的仙人掌,干枯的灌木,阳光刺目耀眼,因此影片色调是和沙漠相同的淡黄色。这是一部非常平静的影片,平静到绝望。大部分时候,我们跟随着坐在驾驶室里的约翰行走在沙石路上,他的车永远向镜头的右方行驶。这是真正的天涯海角,在这个空间里,没有时间的标识,只有当约翰打开收音机,我们听到关于欧洲战场的消息时,才有了时间坐标。约翰为了逃避战争,来到了巴西,却无法逃避饥饿与干旱。但是不久,这样一种生活也被迫结束了,巴西向德国宣战了,他要么回德国,要么进巴西的集中营。他选择扮成无家可归的人去亚马孙丛林,等待他的是橡胶园的辛苦劳作,巴西当时生产橡胶供给美国,以用于战争。战争一旦开始,没有人可以置身事外,尤其是一个德国人。事实上,他无处可逃。在这部只有两个人物、空间非常开阔的影片中,沙漠成为和平之地、避难之所,这里虽然非常贫穷,但是人们非常温和友善,最大的烦恼就是被蛇咬,或者为了一个姑娘争风吃醋。战争使得在沙漠中流浪也成为奢望,沙漠隐喻着现代人的宿命:没有家,没有祖国,没有亲友,无家可归,四处流浪。这一点在墨西哥电影《绝命沙漠》中也得到印证,影片中的沙漠是美国与墨西哥的边界,是死亡之地,是“开放性的伤口”,在这里“第三世界与第一世界摩擦冲突,鲜血淋漓”[25]。

沙漠是一个绝对的空间,它抹去了历史的痕迹,让一切归零。在这空白的底片上,人性的黑白灰在此显影。

《旅行》中,我们跟随马丁来到了巴西帕莱索金矿,看到了“淘金奇观”,也看到了人类所钟爱的黄金,如何从地狱般的矿井下开采出来的。矿工骨瘦如柴,衣不蔽体,房屋简陋破旧。在从高处拍摄的大全景镜头里,马丁身无分文,加入到蚁群般辛苦劳作的人群中,背着一个口袋,爬上一个又一个垂直的天梯。做着世界上最艰苦的工作,拿着微薄的工资,还要忍受工头的辱骂嘲笑,这些工人主要是印第安人和黑人,每天只有2.5美元的日薪。难怪拉美诗人曼努埃尔·班迪耶拉写道:“白色的金子,黑色的金子,腐烂的金子。”光彩夺目的金子,与地狱般的金矿,这对比太强烈了。即便如此,巴西总统还要号召国人继续勒紧裤腰带,共同创造奇迹。金矿是对人类黄金梦的巨大讽刺。

拉丁美洲的孤独与贫穷相依。《旅行》中有个同样的画面反复出现:电视里,几个年轻人欢快地奔跑着,边跑边喊,“发现石油了,我们发财了。”这个场景在马丁乌斯怀亚的家里出现过一次;第二次是在洪水中的布宜诺斯艾利斯街道边上的电视机里;第三次是在玻利维亚荒凉的沙漠上;第四次是在巴西,那里的工人们正在为自己生存的最基本的权利而罢工游行。

石油,是各国争夺的重要能源,经济发展的动力,政治稳定的基础。发现石油,就等于发现了宝藏。南美是石油储量相当丰富的地区,委内瑞拉与巴西的石油储量分别排全世界第七位和第八位。但这并没有缓解拉丁美洲的贫穷与落后。影片中巴塔哥尼亚的这一段解释了阿根廷石油的去向。巴塔哥尼亚是马丁离开火地岛后来到的第一个地方,素以风景奇异著称,雪峰与火山映照,冰川同密林交错。在电影里,我们看到另一个巴塔哥尼亚——作为“新殖民地”的巴塔哥尼亚,它被阿根廷总统卖给了英国用以抵债,从而成为英国的新殖民地。骑着自行车的少年马丁却发现了一个被隐藏的真相,蕴藏着大量石油的巴塔哥尼亚被卖掉了。总统的卖国,跨国资本的无孔不入,喋喋不休的英式英语,突然响起的国境线警告声,让马丁突然明白了什么,身在祖国,却已成为异乡人。从而我们也了解了巴塔哥尼亚的历史,起初,白人殖民者为了牧羊,驱逐了土著人;现在,英国殖民者为了石油,又驱逐屠杀着羊群。“以资金贫乏为名,行出卖资源之实”,是拉美这个舞台上不断上演的相似梦魇。

矿山、石油、种植园,已经让许多地方成为沙漠,这里也是人权和人性的沙漠。行旅片所做的是至少让人们知道这些沙漠的存在,和迷人的沙漠背后隐藏的秘密。

文艺复兴后的欧洲人已经知道了遥远而富庶的东方黄金之国——印度、中国,也知道地球是圆的,但是他们被困在大西洋与富有而强大的中东阿拉伯世界之间无路可走。神权浇铸在人权之中,让人发现了自己的力量,于是,他们开始了征服海洋的航行,开启了地理大发现的序幕。被发现的新大陆,仿佛是上帝的秘密花园,在两个大洋的怀抱中安然沉睡,直到白人的炮声将他们惊醒。而殖民者认为自己离开文明的地平线,前来拯救这些蛮荒的国度。

经过500多年的殖民历程,这座花园已不复昔日模样。在拉丁美洲的行旅片中,我们再次看到了美洲的全貌。《旅行》和《摩托日记》这两部影片的主人公都是从阿根廷出发穿越南美大陆,最后抵达墨西哥。他们原本向往的是“冒险精神,遥远的国度、英雄的事迹、如云的美女”,看到的却是两极化的拉美景观。对空间的占有成为阶层的象征,一面是富有阶层宫殿般的房屋和修建整齐的花园,另一面却是荒原、沙漠、废墟、洪水。如同乌拉圭作家爱德华多·加莱亚诺在他的著作《拉丁美洲被切开的血管》中所说,“拉丁美洲不发达的历史构成了世界资本主义发展的历史。我们的失败总是意味着他人的胜利;我们的财富哺育着帝国和当地首领的繁荣,却总是给我们带来贫困。殖民地和新殖民时期的炼金术使黄金变成了废铜烂铁,粮食变成了毒药。”[26]“在拉丁美洲,贫困正在悄悄地杀人;每一年都有三颗广岛的原子弹无声无息地在拉美人民的头上爆炸,他们已习惯于咬牙忍受痛苦。”[27]

地球上的景物可以分为原始风景和文化景观,前者指的是未经人类染指的大自然,如原始森林、雪山等,后者指的是由人类改造、建造的景观,如城市、乡村、公园、矿山。随着人类科技的发展,地球上的原始景观已经越来越少,每一片海域、每一寸天空,雪山、南极、北极、沙漠,甚至地球之外的星球,都有了人类的痕迹。我们可以在哥伦比亚影片《大地与阴影》中看到人与家园、故乡、家人之间的忧伤断裂。主人公阿方索17年前离开了家乡,因为儿子得了严重的病,所以他不得不返回多年未归的故乡。这里已经完全不同以往,昔日的田园,现在变成了大片的甘蔗园,人们在这里辛苦劳作获得微薄且经常被拖欠的工资。阿方索的儿子病得很重,但是他不愿意离开,最后死在了家中。后来,阿方索带着儿媳和孙子离开,他的前妻执意留了下来。影片中我们看到,种植园主将田野夷为平地,全部种上甘蔗,将那里的人们变成生存没有任何保障的新型奴隶,单调的植物,整齐的地平线,死寂而绝望的生活。噩梦般燃烧的甘蔗园,使得田原荒芜,家园荒芜,大地寂静得可怕,没有一声鸟叫。镜头先是跟着阿方索的前妻目送亲人离去,然后跟着她来到大树下,静静地凝视空空的天空,空空的大地,空空的家园。这比死亡还要悲哀,比末日还要绝望,天地如此广阔,田野如此肥沃,这里的人却无栖身之地。主人公阿方索17年前就离开了这里,因为他不想“看着一切在我面前消失”,影片开头,他从景深走来,影片结尾,他又向着景深处离去,他又能去到哪里呢?在小说《玉米人》一书中有一段是这样的:“种地吃饭是人类的天职……种地做买卖,只能让玉米做成的人遭受饥荒”,“那时候山里来了一帮种玉米的人。他们种玉米不是为了自己吃,也不是为了养活家里人,而是要把玉米卖给别人,一心想发横财。这好比是男人让女人怀孕,然后出卖儿子的肉体,出卖家族的血液。”不间断地种植单一作物很容易穷尽田力,让土地变得贫瘠。正是种植、挖掘、占有、买卖,将土地变成了沙漠,将田园变成了荒原。

在这里,自然景物已经超出了地质元素和生物属性,成为意义的经验场。如政治地理学研究所表明的那样,景物是对一个生活在特定空间里的社会的文化折射,体现人的经验和追求,表达着人类的思想、意识形态和情感,并成为一种象征和隐喻。在影片《旅行》《摩托日记》中我们看到,玻利维亚的原始森林已经成为沙漠,青山绿水、壮美的风景,已经被金矿、铜矿等矿山变成了炼狱。在《伤心的奶水》中我们看到,主人公作为美洲原住民,住在利马郊区的沙漠中,那里的房子像是用纸板盖成,风都可以吹走似的。田野成了荒原,家园成为废园,人如蝼蚁般苟活,生无安居之所,死无葬身之地。《旅行》中的阿根廷首都布宜诺斯艾利斯是洪水中的一座城。这是魔幻而又真实的浮都与荒城,棺材到处飘,粪便四处飘散,牲口被卷走,房屋被冲塌;同时,总统还在蹩脚地作秀,号召大家一起去“钓鱼”,而政客们则一心想着怎样大发洪水财。洪水里,摇滚乐的嘶吼声中,一幢庞大的建筑物,轰然倒塌,映着苍白的天光与水光,形成幻影一般的奇观。

图1-16 《伤心的奶水》剧照

拉美电影中的主人公并非本雅明式的在城市中隐匿、在人群中独处的“闲逛者”,而是奥德修斯式的漂泊者和自我放逐者,在自己的土地上寻找故乡,在自我的脚步、闲碎的山河中触碰历史,在去往天堂的路上迷失。只有人与土地建立了最亲近的联系,找到属于自己的家园,人方能结束漂泊。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。