1944年7月,在美国的倡议和主导下,44个国家在美国新罕布什尔州布雷顿森林镇(Bretton Woods)召开会议,达成了《布雷顿森林协定》。《布雷顿森林协定》决定建立国际货币基金组织和国际复兴开发银行(IBRD),并确定了35美元兑换1盎司黄金的固定比价。通过把14种欧洲货币与美元挂钩(即实现完全可兑换)、美元与黄金挂钩,《布雷顿森林协定》确立了以美元为中心的国际货币体系。虽然本意是建立一个汇率稳定、通胀可控的体系,但“特里芬困境”(Triffin Dilemma)导致布雷顿森林体系的最终崩塌。所谓“特里芬困境”,指为了确保欧洲国家足够的流动性,美国必须保持大量入超,而大量欧洲美元的存在又会影响对美元的信心,激发美元估值过高的担忧并引发挤兑潮。20世纪60年代以来,随着拥有大量美元盈余的欧洲国家开始用其美元储备兑换黄金并最终引发挤兑风潮,美国黄金储备严重吃紧。1971年8月,美国尼克松政府宣布美元与黄金脱钩,停止用美元兑换黄金。1973年,美国及大多数欧洲货币实行自由汇率,布雷顿森林体系最终崩溃,全球金融货币治理进入后布雷顿森林体系时代。

目前,全球金融治理包括一系列法律及组织机构,可分为三大类。第一类是国际条约及据此建立的国际金融机构,如国际货币基金组织、世界银行、地区开发银行等。第二类国家之间的联系与协调集团,包括七国集团、二十国集团,比如20世纪80年代五国集团(法国、德国、日本、英国和美国)及后来的七国集团(五国集团+加拿大、意大利)达成的卢浮宫—广场协定(Plaza-Louvre Accords)。第三类是由各国监管机构、央行而非政府建立的非正式、基于共识的标准或架构——跨国规制网络(TRNs),[10]包括后布雷顿森林体系时代负责国际银行业监管的巴塞尔委员会(BCBS,1974年)、国际证券事务监察委员会(IOSCO,1983年)、国际清算银行的支付与清算系统委员会(CPSS,1990年)、国际保险监督官协会(IAIS,1994年),以及亚洲金融危机以后建立的金融稳定论坛(FSF,1999年)、国际会计准则理事会(IASB,2001年)等新国际金融架构(NIFA)。

在过去几十年间,欧美掌握了国际金融治理机制的主导权:世界银行行长通常由美国人担任,而国际货币基金组织总裁由欧洲人担任,且欧美国家提供了世界银行和国际货币基金组织绝大部分的资本金。虽然其他国家随着经济逐渐增长也为全球经济的发展作出了积极贡献,但国际金融秩序仍延续以发达国家为中心、以发展中国家和新兴市场国家为外围的格局。2008年全球金融危机激发了重新审视第二次世界大战后西方主导的全球金融体制的呼声,尽管欧盟与美国均不愿把规则制定权让给第三方,但全球金融治理机制改革仍然取得了阶段性进展。

第一,为了更好地反映经济权力格局的变化,2010年,世界银行[11]与国际货币基金组织均进行了投票权改革。

改革以后,发展中国家和转型国家在世界银行主要机构国际复兴开发银行的投票权已经增加了4.59%,发展中国家投票权提高至47.19%,中国投票权上升至第三位;国际金融公司[12]向发展中国家转移6.09%的投票权,发展中国家整体投票权提高至39.48%。在世界银行总共584亿美元的普遍增资中,发展中国家和转型国家占了一半以上。另外,从2015年开始,世界银行将每五年对国际复兴开发银行与国际金融公司股权进行评估,从而使这一进程常态化。

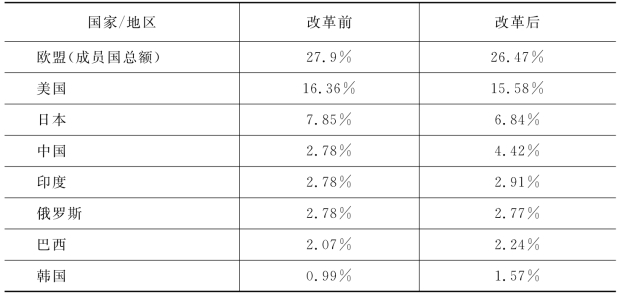

表7-3 世界银行投票权

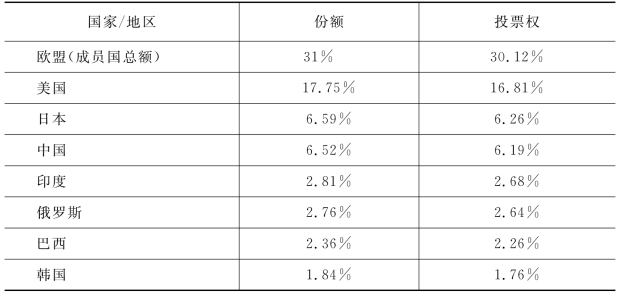

而国际货币基金组织投票权与份额改革紧密相连。所谓份额,是一国加入国际货币基金组织时认缴的资本额度,这个额度根据成员国在世界经济中的相对地位确定。份额既决定了成员国向国际货币基金组织提供资金及向国际货币基金组织贷款的最高限额,也决定了成员国在国际货币基金组织的投票权。份额越大,成员国在世界经济中的地位越高。份额以1969年国际货币基金组织设立的记账单位“特别提款权”(SDR)计算,“特别提款权”是为应对美元提供流动性的不确定性而设立的,可兑换主要货币。份额改革主要内容包括:国际货币基金组织份额增加到4768亿“特别提款权”;发达国家向新兴发展中国家转移6%以上的份额和投票权。改革以后,中国成为国际货币基金组织的第三大股东,印度、巴西、俄罗斯等其他金砖国家也得以跻身国际货币基金组织十大股东之列。(https://www.xing528.com)

表7-4 国际货币基金组织份额与投票权

另外,国际货币基金组织还进行了治理改革和“特别提款权”货币篮子扩容。在治理方面,国际货币基金组织结束“指定董事”的做法,24位执行董事全部改由选举产生;欧洲减少2个席位,新兴经济体和发达经济体各增加1个席位。在可兑换主要使用货币的“特别提款权”货币篮子扩容方面,2010年国际货币基金组织执董会对“特别提款权”货币篮子构成进行审查时,美元、欧元、日元、英镑的权重分别是41.9%、37.4%、9.4%、11.3%;随着2016年10月人民币正式“入篮”,美元、欧元、人民币、日元和英镑的权重调整为41.73%、30.93%、10.92%、8.33%和8.09%,人民币国际地位得以大幅提升。

改革以后,虽然欧盟与美国的投票权均有所降低,但美国及作为一个整体的欧盟仍保有一票否决的权力,而亚洲开发银行本质上是一个“日本人出资、日本人控制、日本人运营”的机构。世界银行、国际货币基金组织和亚洲开发银行的领导人选仍将非正式地分别来自美国、欧洲及日本的候选人,国际金融机构(IFIs)仍然主要由美国、欧盟和日本等控制。中国与其他亚洲发展中国家在国际货币基金组织、亚洲开发银行中代表不足的局面仍将继续。经济格局与金融权力之间的错配[13]虽有所缓解,但并未完全纠正。

第二,为了应对2008年的全球金融危机,二十国集团[14]取代八国集团成为全球金融治理的主要平台;而其他主要金融机构在扩员的同时也试图强化权威。2008年秋,在全球金融危机最为深重之时,二十国集团开始召开政府首脑级会议,并迅速取代七国(八国)集团成为全球经济治理的焦点和国际经济合作的首要论坛。2009年,在接纳了二十国集团的发展中国家后,巴塞尔银行业监管委员会的成员来自28个国家(含欧盟)的45个机构。2010年,巴塞尔委员会发布《全球更稳健的银行及银行体系监管框架》和《流动性风险计量标准及监管的国际框架》,即所谓的“巴塞尔协议Ⅲ”(Basel III)。[15]金融稳定论坛在接受二十国集团的发展中国家为其成员后,重建为“二十国集团金融稳定委员会”(FSB),成员包括来自28个国家(含欧盟)的48个机构、国际清算银行、国际货币基金组织、世界银行以及国际银行业、支付、保险、会计标准化机构的代表,其任务是通过强化各国金融监管当局与国际标准化机构之间的协调和政策执行的一致性,促进国际金融稳定。另外,国际清算银行全球金融系统委员会(CGFS)[16]接纳了巴西、中国、印度等国,成员国从13个增加到22个;自2007年以来,1989年成立的反洗钱金融行动特别工作组(FATF)还接纳了中国、印度和韩国。

第三,在西方主导的全球金融体制之外,新兴国家建立了新开发银行(NDB)、亚洲基础设施投资银行、应急储备基金(CRA)等新地区金融合作和治理机制。2015年7月开业的新开发银行又称金砖银行,最终资本金达1000亿美元,目标是通过提供贷款、保证、技术援助和股权投资,动员在金砖国家和其他新兴国家推进基础设施建设和可持续发展的资源。2016年1月正式开业的亚洲基础设施投资银行又称亚投行,拥有57个创始成员国及1000亿美元最终资本金,其宗旨是在通过在基础设施及其他生产性领域的投资,促进亚洲经济可持续发展,并与其他多边和双边开发机构紧密合作,推进区域合作和伙伴关系。金砖国家2015年建立的应急储备基金达1000亿美元,用于金砖国家应对金融突发事件。

值得注意的是,目前全球金融体制为国家、地区及全球层次上决策的碎片化和激增所困,权威中心暧昧不明。地区及全球机构在权限与责任上存在重叠,彼此关系模糊不清。虽然地区进程在管理起来更容易、政治合法性更强,但金融与货币领域风险及传导的全球性本性意味着到特定节点,需要全面负责的机制。而目前全球货币与金融治理的机构与决策进程既未能代表全球体系中国家的多样性,也未能实现包容性。[17]

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。