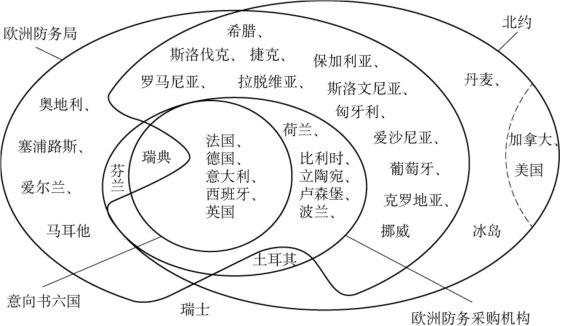

欧盟独立防务建设、欧盟框架外的欧洲合作以及北约在欧洲形成了相互嵌套的复杂防务合作安全架构。其中欧盟与美国主导的北约的关系尤其引人注目。

考虑到美国在北约的绝对优势——其过去、现在及可以预见的未来都是北约那个“八百磅的大猩猩”,美国欧洲司令部司令同时兼任北约欧洲盟军最高司令部司令,欧盟—北约关系一定程度上可转换为欧盟与美国的军事关系。

欧盟独立防务建设启动伊始就引起了北约(美国)的高度关注和警觉,一个拥有明确军事维度的欧盟甚至被美国视为对北约的最大威胁。布热津斯基断言,不能设想,有朝一日会有一个真正联合的欧洲,同时又有一个仍然以1个超级大国加上15个依附国为基础的一体化联盟。一旦欧洲伴随着欧盟逐渐履行某些超国家的职能而开始表现出自身的真正政治特性,北约不得不在“1+1”(美国+欧盟)公式的基础上作出改变。[51]战略转型中的北约出于既欢迎欧盟为其分担更多责任和负担,又竭力防止欧盟成为其竞争者甚至挑战者的考虑,在支持欧盟独立防务建设的同时,又试图对其加以规范和引导。而作为国际安全领域的后来者,欧盟既需要化解北约政治及战略上的疑虑和牵制,也希望与北约这个传统安全行为者在能力、体制及行动方面保持协调与合作。在此背景下,欧盟与北约在安全与防务领域逐步形成了既合作又竞争的关系。

图5-2 欧洲多边军备合作的制度框架

与欧盟独立防务建设步伐相一致,欧盟—北约协调最初可追溯到西欧联盟—北约的协调。1993年生效的《马约》规定,西欧联盟作为欧盟的组成部分,负责拟订和实施具有防务意义的欧盟决定和行动。1994年,北约峰会接受西欧联盟既是北约的“欧洲支柱”也是欧盟的防务臂膀,同意在北约内部建设以西欧联盟为基础的“欧洲安全与防务特性”,支持发展能够响应欧洲需要并为(大西洋)联盟安全作贡献的分立(separable)但不分离(separate)的能力,并欢迎北约与西欧联盟在互补和透明的基础上紧密合作。[52]之后,北约启动了作为北约与西欧联盟联系纽带的多兵种联合特遣部队的建设。1996年,北约柏林部长会议同意在北约作为一个整体不参与的情况下,西欧联盟可以在危机管理行动中利用北约资产和能力。[53]1999年4月,面对“欧洲安全与防务政策”即将启动的现实,北约华盛顿峰会决定把1996年的柏林协定推广到欧盟“欧洲安全与防务政策”框架下的危机管理行动,并通过谈判与欧盟达成“柏林附加”[54]一揽子协定。

从2001年欧盟与北约启动谈判,到2003年3月欧盟“共同外交和安全政策”高级代表索拉纳(Javier Solana,1999—2009年在任)和北约秘书长罗伯逊(Lord Robertson of Port Ellen,1994—2003年在任)互换函件,“柏林附加”协定最终达成。“柏林附加”协定包括六项原则和七大内容。六项原则是:伙伴关系;确保双方危机管理活动相互加强,同时承认欧盟与北约是两个性质不同的组织;有效的相互磋商、对话、合作以及透明;平等并尊重欧盟与北约决策自主与利益;尊重欧盟和北约成员国利益;尊重联合国宪章原则以及确保双方在发展共同军事能力上的一致、透明和相互强化。七大内容主要包括:关于北约与欧盟在相互安全保障原则下交换分类信息(如反恐、大规模杀伤性武器扩散等)的安全协定;确保欧盟领导的危机管理行动获得北约规划能力;确保欧盟在上述行动中可以利用通信和指挥中心等北约能力和共同资产;发放、监督、归还及召回北约资产和能力的程序;北约欧洲盟军最高司令部副司令(DSACEUR)和北约欧洲指挥权的权限范围;一致且相互强化的能力要求安排,特别是把欧盟领导的军事行动所要求的军事需要和能力纳入北约的防务规划体系;关于在欧盟领导、利用北约资产和能力的危机管理行动背景下的北约—欧盟磋商协定。“柏林附加”协定的核心是允许北约在北约作为一个整体不参与的情况下支持欧盟领导的行动。虽然“柏林附加”协定并非欧盟与北约之间的正式条约,只是两个组织之间的行政约定,缺乏正式条约所有的强大的法律约束力,但“柏林附加”协定确立了欧盟与北约的“战略性伙伴关系”,是跨大西洋安全格局发生缓慢而深刻重组的标志性事件。

由于“欧洲安全与防务特性”是作为一项北约工程开始的,而“欧洲安全与防务政策”则完全是一个欧盟工程,[55]所谓的“附加”并非只是简单地从名称上与柏林协定相区别,而是预示着跨大西洋安全关系开始发生质变:如果说1996年的柏林协定还只是欧盟与北约通过西欧联盟这一桥梁和媒介在北约框架之内开展协调的话,“柏林附加”协定则已经是欧盟与北约之间的直接对话和协调。

在2004年塞浦路斯加入欧盟以后,由于条约限制和政治分歧,欧盟—北约合作寸步难行。不过,《里斯本条约》首次明确提及北约在欧洲安全的作用。《里斯本条约》第28条第7款(相互防御条款)要求所有成员国在另一成员国遭受武装进攻时,不得歧视某些成员国的中立国或北约成员国身份,须倾全力提供援助和帮助。《里斯本条约》第42条强调与“共同安全与防务政策”相关的规定应当尊重特定成员国的义务,这些成员国认为其共同防御在北约内得以实现且其在“共同安全与防务政策”下的承诺和合作应与其在北约的承诺保持一致。

2016年,欧洲安全局势的恶化推动欧盟与北约进入了新的高潮,双方在一年之内达成的正式协定比过去十年都多。2月,双方签署正式网络合作协定。6月,欧盟发布全球战略,明确北约仍然是大多数欧盟成员国的首选,成员国防务规划与能力建设与北约防务规划进程保持完全一致。[56]7月,北约华沙峰会发表《欧盟—北约联合声明》,称欧盟为北约独一无二的主要伙伴,并提出在六大领域加强合作。[57]12月,欧洲理事会主席容克、欧盟委员会主席图斯克及北约秘书长斯托尔滕贝格(Jens Stoltenberg,2015年至今在任)共同签署了执行7月联合声明的共同建议,宣称欧盟与北约虽有不同但可互补,在应对混合威胁、海上行动合作、网络安全与防御、防务产业与研究、演习、防务与安全能力建设等领域提出了42项加强欧盟—北约合作的建议。[58]

总括起来,包括“柏林附加”协定签署以前的努力,欧盟—北约关系取得如下进展。

第一,拓展沟通渠道与体制性合作。欧盟与北约定期就共同关心的议题开展对话。除了北约秘书长与欧盟领导人会晤以外,双方还举行外长级、大使级、军事代表及防务顾问级会议,北约国际部和国际参谋部与欧盟对外行动署、欧洲防务局、欧盟委员会及欧洲议会之间也在各个级别上进行对话。为便于行动层面的合作,双方还建立了永久军事联络机制:2005年11月,北约在欧盟军事参谋部建立永久联络小组;2006年3月,欧盟在北约欧洲盟军最高司令部设立一个联络机构(EU Cell)。此外,不同地点相互通报、相互邀请、工作人员级别的合作与联系以及关于共同关心问题的非正式信息交流等也定期举行。以相互邀请为例,原北约秘书长拉斯姆森、现任北约秘书长斯托尔滕贝格不仅应邀参加了欧盟非正式/正式外长会议,而且在欧洲理事会发表演讲;而欧盟高级代表莫盖里尼也应邀参加北约部长级会议。除了例行非正式互动以外,自2005年9月以来双方还开始举行非正式欧盟—北约部长级晚宴,并根据情况所需随机举行非正式会议。为北约北大西洋理事会和欧盟政治与安全委员会提供军事建议和评估的欧盟—北约军事委员会每年举行四次会议。欧盟军事参谋部和北约军事参谋每两个月举行一次非正式会议。此外,双方还保持日常交流,特别是在欧盟与北约在相同任务区执行任务时。北约国际部政治事务与安全政策部门与欧盟相应部门每周举行两到三次电话交流或会议。[59]

第二,推进能力建设合作与协调。主要包括三个方面。一是能力建设项目规划的合作和协调。1999年北约“能力建设倡议”与同年欧盟“赫尔辛基纲要目标”、欧盟2001年“欧洲能力行动计划”与北约2002年“布拉格能力承诺”、欧盟“汇合与共享”倡议与北约“巧防务”之间保持了良好的互动和协作。北约为欧盟的“赫尔辛基纲要目标”和“欧洲能力行动计划”提供了全程军事和技术建议。从2002年开始,北约“布拉格能力承诺”与欧盟“欧洲能力行动计划”之间开始定期举行会议。2003年5月欧盟—北约能力小组的成立进一步为这种合作提供了稳定的机制。对那些既是欧盟成员国也是北约成员国(或北约和平伙伴关系)的“双帽子”国家而言,既可以通过北约“防务与评估进程”(NDPP)与北约框架下的能力发展相联系,也可以在欧洲“共同安全与防务政策”下推进能力建设,能力小组在确保北约“巧防务”与欧盟“汇合与共享”倡议之间保持透明和互补也发挥了重要作用。北约“巧防务”和欧盟“汇合与共享”项目的目的都是通过多国联合研发、采购军事装备来实现资源、能力共享和节省经费。二是欧盟军事参谋部、欧洲防务局等欧盟防务一体化机构与北约转型司令部、国际部、国际参谋部以及北约通信与信息局(NCIA)等机构在能力建设规划方面开展了广泛的日常合作。三是欧盟与北约在无人机、战略运输、信息通信等诸多具体功能领域开展形式多样的合作,比如欧盟与北约成员国在多国合作项目下的能力建设。2008年9月,11个欧洲国家(保加利亚、爱沙尼亚、芬兰、匈牙利、立陶宛、荷兰、挪威、波兰、罗马尼亚、斯洛文尼亚、瑞典)与美国签署谅解备忘录,共同采购并运营一个C-17战略远程运输机队。自2009年以来,这个多国重型空运中队(HAW)已经为成员国的军事及人道主义运输、训练以及欧盟、北约、联合国在阿富汗、利比亚、马里、中非、海地及巴基斯坦的任务提供过支持。

第三,开展行动合作。危机管理与行动是欧盟—北约合作的关键领域。2003年3月,欧盟接替北约“盟军和谐行动”在马其顿执行的“协和”行动是第一个欧盟可以使用北约资产的“柏林附加”行动。2004年,在北约在波黑的行动结束以后,欧盟又实施了利用北约的规划经验和其他北约资产与能力的“木槿花”行动。北约欧洲盟军最高司令部副司令担任了“木槿花”行动的指挥官,欧盟行动指挥部位于北约欧洲盟军司令部内。在科索沃,北约的维和行动部队(KFOR)与欧盟的法治行动保持紧密的现场合作。在阿富汗,北约领导的“坚决支持行动”及先前的国际安全援助部队行动与欧盟的法治行动保持合作。欧盟还为北约实施的“省级重建小组”(PRTs)民事项目提供资金。欧盟与北约军队为非盟在苏丹达尔富尔的行动提供了支持。近年来,随着欧盟与北约海军在反海盗任务和爱琴海移民危机的并肩合作,合作领域拓展到海上安全领域。自2008年9月以来,欧盟与北约海军分别实施“亚塔兰塔”和“海洋盾牌”行动,与国际社会一同在索马里沿岸共同打击海盗。在地中海,欧盟2015年启动的“索菲亚”行动与北约2016年11月启动的“海上卫士”行动开展了情报共享、后勤支持合作。

第四,在打击恐怖主义、防止大规模杀伤性武器扩散、能源安全及网络防御等不同领域开展合作。以网络防御合作为例,自2010年开始,双方开始每年举行高级别网络防御磋商和非正式会议,并不断提升合作程度:一是欧盟观摩“网络联盟”北约年度网络防御演习,北约与欧盟机构分享信息;二是2016年2月,北约计算机故障响应能力与欧盟计算机应急响应小组(CERT-EU)签署《网络防御技术性安排》,促进双方技术信息共享,改善网络事故预防、侦察和响应。协定的签署是欧盟网络防御政策框架实施的里程碑事件——与北约的合作是政策框架确立的五大目标之一。

总之,欧盟独立防务建设和北约转型的推进,冲击和改变了欧盟主经济、北约主防务、双方各司其职划界而治的传统格局。双方“战略性伙伴关系”的建立不仅实现了欧盟—北约关系从无到有的突破,而且使跨大西洋合作的领域和内涵得到拓展和丰富。欧盟与北约关系的建立与发展,是欧盟与北约相互借重、相互制约的结果。欧盟—北约“战略性伙伴关系”的建立和发展,不仅推动了传统跨大西洋安全关系的变革,而且对更广泛的欧美关系以及全球安全格局带来深远影响。

就跨大西洋安全关系而言,欧盟独立防务建设的推进,对北约主导权带来巨大冲击。为了继续维护北约的优势地位,20世纪90年代,布热津斯基曾提出了所谓“1+1”的模式,即在北约框架内建设两个支柱——一个欧洲支柱和一个美国支柱——的模式;[60]实践上也尝试过“西欧联盟(欧洲安全与防务特性)+美国”的防务调整。但正如基辛格所言,试图把一个超国家的欧洲与一个美国领导的紧密一体化的大西洋共同体结合在一起被证明是不相容的。[61]“柏林附加”协定的缔结,从事实上证明在目前情况下“1+1”模式行不通,欧盟是独立于北约的安全行为者,欧盟独立防务建设是欧盟框架而非北约框架的一个组成部分。

北约—欧盟合作并非微不足道的技术问题,而是彰显了一个核心争论:欧洲与北美如何乃至能否实现欧洲一体化的伟大实验与跨大西洋伙伴关系的战略性变迁相互配合,以应对21世纪的安全挑战。[62]欧盟与北约之间从来都是向心力与离心力、合作与竞争并存。由于欧盟独立防务建设和北约的转型都还在进行中,如何保持内部团结是双方目前面临的首要挑战。无论是对北约还是对欧盟,都面临着沦为“菜单式的北约”(NATO a la carte)和“菜单式的欧盟”的风险。如果北约陷入分裂,将导致其作为世界上最强大军事组织的可信度严重下降;如果欧洲一体化进程逆转,欧盟将被边缘化,而单个欧盟成员国最多成为“填补空白的行为者”(niche players)。[63]

随着北约主防务、欧盟主经济,以及美国打核战争及全面战争、欧洲国家打局部常规战争的传统劳动分工模式——逐步被打破,欧盟和北约必须摸索新的防务和安全合作模式。如果说在科索沃、阿富汗战争期间形成了美国军事力量发挥主要作用、欧洲国家负责维持和平与战后重建工作,即所谓“美国做菜、欧洲洗碗”的分工模式话,利比亚战争则开创了美国“幕后领导”(lead from behind)的新模式:法国与英国担任行动指挥,而美国提供关键赋能器。在利比亚行动中,美国提供了75%的情报、监视、目标捕获和侦察(ISTAR)数据和80%的空中运输机。[64]可以说,虽然欧盟与北约之间一定程度的劳动分工仍将长期存在,但无论是固定的功能性分工(比如北约承担“高端”的作战任务和维和行动,而欧盟承担“低端”的人道主义援助、危机管理、民事重建等任务),还是固定的地理性分工(比如北约负责联盟领土的集体防务以及在南亚特别是阿富汗的行动,而欧盟承担非洲危机反应行动的主要责任并在巴尔干承担更多的责任)都不能持久。未来欧盟与北约无论在功能上还是在地理上都无法形成排它的格局,而可能呈现出犬牙交错的特征。

因此,虽然“柏林附加”协定开了欧盟与北约制度性合作的先河,北约与欧盟也不断试图界定自身目标和彼此关系,但“战略性伙伴关系”面临诸多挑战。

第一,战略、利益和政治分歧。首先,在相当长的时期内,双方在“北约优先”还是“欧盟自主”方面相持不下,北约强调“北约优先”,而欧盟更强调“欧盟自主”。在“柏林附加”协定关于欧盟与北约实施危机管理合作的前提条件的表述上,欧盟文本表述为“北约作为一个整体不参与”,[65]北约文本中则表述为“北约作为一个整体决定不参与”,[66]双方都倾向于做对自己有利的解释。随着欧盟独立防务的加强,“北约优先”这一曾经的金科玉律的基础已经遭到动摇。在讨论稳定欧洲大陆的可能方法时,“北约优先”或者“北约第一”曾经是唯一原则,现在只是被视为选项之一而非唯一选项。[67]

其次,多个选项的存在,客观上使得欧盟和北约成员国可以“挑挑拣拣”。《北大西洋公约》第5条规定,各方同意对欧洲或北美一个或数个缔约国的武装攻击,将被视为对缔约国全体的攻击,它们同意如果发生此种武装攻击,每一方根据《联合国宪章》第51条认定的单独和集体自卫权利,将立即单独或与其他各方合作,采取包括动用武力在内的任何其认为必要的行动,来恢复和维护北大西洋地区的安全。[68]2001年“9·11”恐怖袭击发生以后,北约历史上第一次触发《北大西洋公约》第5条。不过,是欧洲人而非美国人首先援引北约第5条支持美国:美国更倾向于利用其佛罗里达的中央司令部来推翻塔利班(Taliban)。2015年11月巴黎恐怖主义袭击后,法国总统奥朗德没有触发《北大西洋公约》第5条,而是根据《欧盟条约》第42条第7款(如果一个成员国在其领土成为武装进攻的受害者,其他成员国有义务尽全力给予帮助和援助),要求其他欧盟成员国施以援手。此外,大多数东欧国家,无论是与乌克兰接壤的波兰、罗马尼亚、斯洛伐克,还是与俄罗斯接壤的拉脱维亚、爱沙尼亚及立陶宛,虽然希望欧盟与北约都能提供更多的保护,但更倾向于把北约作为首要安全选项。

另外,“柏林附加”协定理论上允许欧盟利用北约欧洲盟军最高司令部的规划能力,包括让北约欧洲盟军最高司令部副司令担任行动司令。但欧盟仅在2003年“协和”行动和2004年“木槿花”行动中援引过“柏林附加”协定。政治分歧,特别是塞浦路斯与土耳其的矛盾阻挠欧盟全面利用北约资产。结果,欧盟军事行动转而依靠成员国军事指挥部(英国、法国、德国、希腊和意大利)。

第二,能力失衡。首先体现为行动能力失衡。过去15年,美国等几个北约军事强国陆军营从649个削减到185个。自1991年以来,英国战机从475架跌至194架,法国从579架跌至271架。[69]欧盟与北约一定意义上都是跛足巨人:北约欠缺在战后重建、司法、治安等民事管理方面的能力、手段及经验;而欧盟则缺乏有效的军事能力。反映到行动上,虽然欧盟在频率上略高于北约,在规模上却远远落后于北约。在双方迄今为止各自规模最大的军事行动——北约在阿富汗及欧盟在乍得的行动派兵规模也不可同日而语。2010—2011年北约在阿富汗的军队高达14万人,欧盟在乍得的部队规模仅3700人。

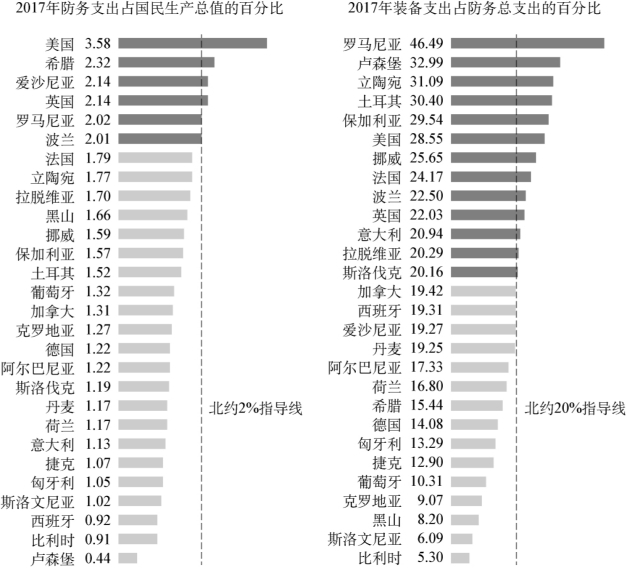

其次体现为财政能力失衡。虽然自20世纪90年代以来北约成员国增加了,但如果撇开美国,其防务总支出却下降了:按2011年美元价值计算,从1990年的约3320亿美元下降到2014年的3030亿美元。[70]为阻止防务支出进一步下滑,2014年北约威尔士峰会提出了防务支出的两项标准:要求所有北约成员国到2024年实现防务支出占国民生产总值的2%、装备支出占防务总支出的20%。到2017年,有6个国家达到防务支出占国民生产总值2%的标准,有13个国家达到装备支出占防务总支出20%的标准,仅美国、英国、罗马尼亚、波兰4国在两项指标上完全达标。2011年,时任美国国防部部长盖茨(Robert Gates,2006—2011年在任)警告北约正在成为一个“双层同盟”,分裂为愿意并有能力付出代价并兑现联盟承诺的国家和享受了北约好处却又不想分担风险和成本的国家。[71]如果说奥巴马政府对北约欧洲盟友的“搭便车”行为还相对温和的话,特朗普政府则更加直言不讳和不耐烦,新任防长马蒂斯(James N.Mattis,2017年至今在任)威胁北约欧洲盟国若不增加防务开支,美国将降低防务承诺。

图5-3 2017年北约成员国防务支出态势

备注:2017年数字基于2010年的价格与汇率估算,冰岛因没有军队未列入。

资料来源:Dakota L.Wood ed.,2018Index of U.S.Military Strength,Heritage Foundation,2018,p.110.

不过,也有评论指出美国关于欧盟防务支出不足的指责是误导性和干扰性的。一方面,相比俄罗斯,北约欧洲盟国的人口和国民生产总值之和分别为后者的近4倍和12倍多。即便在目前防务支出“不达标”的情况下,其防务支出也比俄罗斯的5倍还多。问题不是防务支出不够,而是效率低下且协调不够。北约欧洲盟国的防务支出约为美国的1/2,但作战能力不及美国的1/6。[72]另一方面,美国庞大的防务支出——约占北约防务开支的75%——并非完全用于欧洲防务。如果以对北约经常预算贡献而论,2016年1月1日—2017年12月31日,美国贡献了22.4%,德国和法国分别贡献了14.65%和10.63%,但德国的国民生产总值和人口仅为美国的1/5和1/4,法国的国民生产总值和人口仅为美国的1/7和1/5。以国民生产总值和人均水平而论,德法两国的贡献水平均高于美国。[73]

第三,功能与任务趋同导致能力建设重复和竞争加剧。首先,在集体防御方面,北约曾经被视为欧洲唯一有效的集体防御组织,随着《里斯本条约》集体防御条款的引入,北约的这种垄断被打破。《里斯本条约》规定,如果成员国领土遭到武装入侵,其他成员国有义务根据《联合国宪章》第51条尽其全力援助。其次,在安全管理方面,北约非第5条任务主要包括非战斗性人员疏散、人道主义援助、危机反应、维和行动、打击恐怖主义及封锁行动等多种任务,而《里斯本条约》规定的欧盟“共同安全与防务政策”任务主要包括联合解除武装行动、人道主义与救援任务、军事顾问与援助任务、预防冲突与维和任务、危机管理中的作战任务(包括缔造和平与冲突后稳定)等七项任务。北约“非第5条”行动与欧盟“共同安全与防务政策”任务高度相似。

其次,欧盟防务建设已经部分突破了3个“D”和3个“I”[74]的限制,一定程度上出现了两个体制、两种能力、两个市场甚至两支军队并存的局面。体制建设上,欧盟积极推进独立于北约的规划、指挥体制的建设。能力建设上,1999年和2001年,欧盟先后启动伽利略卫星导航系统和A400M战略运输机的研发,对北约传统依赖的美国全球定位系统以及波音C-17、C-130系列战略运输机构成竞争态势。2006年,北约里加峰会确定了能够同时进行两场大规模联合行动和六场小规模联合行动即所谓的“2+6”公式的能力建设目标;[75]而欧盟2008年底公布的新的能力建设目标除了在60天内部署6万人的大规模行动的军事能力目标以外,还包括一个可以称之为欧盟版的“2+6”公式的能力建设目标。[76]军队建设上,随着北约和欧盟新的快速反应概念和能力建设的平行推进,欧盟战斗队与北约反应部队不仅目标和任务相似,二者在成员国财力、人力、物力、政治忠诚等方面的竞争也在加剧。对于既是欧盟成员国又是北约成员国的国家来说,欧盟和北约都给出了长长的购物清单,即所谓能力目标,但这两个清单并不一致,令本已捉襟见肘的它们顾此失彼。

第四,体制羁绊。在今天的欧洲安全架构下,战略、防务规划、能力建设以及行动常常在不同的国家集合和不同的组织里同时进行。北约奉行“共识原则”,欧盟“欧洲安全与防务政策”也遵循政府间主义的一致原则(欧洲防务局除外[77])。目前28个欧盟成员国与29个北约成员国之间形成了一种错综复杂的关系和犬牙交错的格局。[78]“一票否决”的制度安排和错综复杂的成员国归属关系意味着一旦成员国之间发生矛盾和纠纷,只要任何一个成员国反对,欧盟和北约就无法达成协定和展开合作。在2005年塞浦路斯加入欧盟以后,由于土耳其—塞浦路斯—希腊三角纠纷[79]的存在,塞浦路斯与土耳其可以非常容易地借由体制因素阻挠欧盟与北约的进一步对话和合作:塞浦路斯阻挠欧盟与土耳其在机密信息开展合作,反对欧盟在“柏林附加”之外与北约合作;反过来,土耳其也反对北约与塞浦路斯分享机密信息或不允许塞浦路斯参加欧盟—北约会议。结果,原先包含在正式议程上的广泛议题自此消失。

第五,俄罗斯的掣肘。虽然从实力上讲,俄罗斯年国民生产总值仅约1.2万亿美元、人口不到1.5亿,与年国民生产总值之和达40万亿、人口9亿的北约相差悬殊,但俄罗斯广阔的幅员、丰富的资源和强大的军事实力仍令欧盟与北约不敢小觑。就北约—俄罗斯关系而言,1991年12月启动的北大西洋合作委员会(NACC)会议标志着冷战结束以后北约与俄罗斯关系的开始。虽然北大西洋合作委员会没能在北约与俄罗斯之间建立正式关系,但为未来发展奠定了基础,这个后来更名为“欧洲—大西洋伙伴关系委员会”的机构是北约领导人为建设与中东欧国家的新型关系而建立的机制。1994年,俄罗斯成为第一个加入北约“和平伙伴关系”的国家。1997年,双方又签署了《北约与俄罗斯相互关系、合作与安全奠基文件》,并成立了永久联合委员会(PJC)这一磋商与合作机制;俄罗斯以“16+1”的方式参与北约会议;而北约也承诺不在政治敏感地区大规模部署作战部队,且其成员国“没有意图、计划和理由在新成员国的领土上部署核武器”。[80]2002年5月,北约—俄罗斯罗马峰会发表共同宣言《北约—俄罗斯关系:一种新品质》,成立北约—俄罗斯委员会(NRC)取代之前的永久联合委员会。作为一种磋商、建设共识、合作、共同决策和共同行动的机制,北约—俄罗斯委员会改变了永久联合委员会框架下的“北约+1”模式,俄罗斯与北约成员国得以以平等身份举行会议并在一致同意基础上决策。2008年和2014年,因为俄格战争和乌克兰危机,北约两度暂停了北约—俄罗斯委员会会议。近年来,为了在强化威慑的同时避免挑衅或给俄罗斯任何发动攻击的口实,重拾1967年《哈默尔报告》(Harmel Report)的二元论——以军力行威慑、以对话谋缓和——的呼声越来越高。在冻结了近两年以后,2016年4月,北约—俄罗斯委员会恢复对话,到2016年底,已举行3次对话会议。虽然北约恢复了对俄罗斯“威慑+对话”的双轨政策,但北约—俄罗斯委员会未来能发挥什么样的功能及作用还是未定之数。可以说,北约与俄罗斯的关系的好坏,以及欧盟与俄罗斯的关系的好坏,都直接影响着欧盟—北约关系的走向。

【注释】

[1]John Peterson,“All Roads Don’t Lead to Brussels(But Most Do):European Integration and Transatlantic Relations”,in Riccardo Alcaro,John Peterson,Ettore Greco eds.,The West and the Global Power Shift:Transatlantic Relations and Global Governance,Palgrave Macmillan,2016,p.102.

[2]See Stephen George,An Awkward Partner:Britain in the European Community,Oxford University Press,1998.

[3]Winston Churchill,The Second World War,Ⅳ,Triumph and Tragedy,London,Cassell,1954,pp.218-220.

[4]Daniel S.Hamilton & Joseph P.Quinlan,The Transatlantic Economy 2017:Annual Survey of Jobs,Trade and Investment between the United States and Europe,p.93.

[5]Daniel S.Hamilton & Joseph P.Quinlan,The Transatlantic Economy 2017:Annual Survey of Jobs,Trade and Investment between the United States and Europe,p.2.

[6]See Malcolm Chalmers,UK Foreign and Security Policy after Brexit,Royal United Services Institute,January 2017.

[7]Michel Pébereau and Frédéric Monlouis-Félicité,“A Foreign Policy Hampered by Sovereign Debts”,in Thomas Gomart and Mark Hecker eds.,Foreign Policy Challeges for the Next French Government,Institut français des relations internationales,April 2017,p.11.

[8]French White Paper on Defence and National Security,April 29,2013,p.13,http://www.defense.gouv.fr/english/portail-defense/issues2/defence-policy/le-livre-blanc-sur-la-defense-et-la-securitenationale-2013/livre-blanc-2013.

[9]菲利普·罗杰著,吴强、沈孝泉、王晓郡等译:《美利坚敌人——法国反美主义的来龙去脉》,新华出版社,2004年,第289页。

[10]See Georges-Henri Soutou,“Three Rifts,Two Reconciliations:Franco-American Relations during the Fifth Republic”,in David Andrews ed.,The Atlantic Alliance under Stress:US-European Relations after Iraq,Cambridge University Press,2005,pp.102-127.

[11]Alice Pannier,“From One Exceptionalism to Another:France's Strategic Relations with the United States and the United Kingdom in the Post-Cold War Era”,Journal of Strategic Studies,Vol.40,No.4,2016,p.6.

[12]陈平、管清友:《大国博弈的货币层面——20世纪60年代法美货币对抗及其历史启示》,载《世界经济与政治》2011年第4期,第33页。

[13]Frédéric Bozo,“Explaining France's NATO‘Normalisation’under Nicolas Sarkozy(2007-2012)”,Journal of Transatlantic Studies,Vol.12,No.4,2014,pp.379-391.

[14]Daniel S.Hamilton & Joseph P.Quinlan,The Transatlantic Economy 2017:Annual Survey of Jobs,Trade and Investment between the United States and Europe,p.82.

[15]Constanze Stelzenmüller,“Germany:Between Power and Responsibility”,in William I.Hitchcock,Melvyn P.Leffler,Jeffrey W.Legroeds.,Shaper Nations:Strategies for a Changing World,Harvard University Press,2016,p.58.

[16]See Peter Katzenstein,Policy and Politics in West Germany:The Growth of a Semisovereign State,Temple University Press,1987.

[17]Hans W.Maull,“Germany and Japan:The New Civilian Powers”,Foreign Affairs,Vol.96,No.5,1990,pp.91-106.需要指出的是,把“和平力量”与“民事力量”概念相区分十分重要,“和平力量”的首要目标是避免使用军事力量,而“民事力量”的首要目标是促进国际关系变得文明(civilize)且在必要时可以在多边背景下使用军事力量,比如实施国际法治行动。

[18]Simon Bulmer and William Paterson,“West Germany's Role in Europe:‘Man-Mountain’or‘Semi-Gulliver’?”,Journal of Common Market Studies,Vol.28,No.2,1997,pp.95-117.

[19]Simon Bulmer and William E.Paterson,“Germany as the EU's Reluctant Hegemon?Of Economic Strength and Political Constraints”,Journal of European Public Policy,Vol.20,No.10,2013,pp.1387-1405.

[20]Tobias Bunde,“Germany and the United States:Partners in Leadership on European Security?”,in Niklas Helwig ed.,Europe's New Political Engine:Germany's Role in the EU's Foreign and Security Policy,Finnish Institute of International Affairs,April 2016,p.174.

[21]Detlef Junker,“Introduction:Politics,Security,Economics,Culture,and Society-Dimensions of Transatlantic Relations”,in Detlef Junker ed.,The United States and Germany in the Era of the Cold War,1945-1990:A Handbook,Vol.1:1945-1968,Cambridge University Press,2004,pp.1-2.

[22]Hans W.Gatzke,Germany and the United States:A“Special Relationship”?,Harvard University Press,1980,pp.277-279.

[23]Hans-Peter Schwarz,“America,Germany,and the Atlantic Community after the Cold War”,in Detlef Junker ed.,The United States and Germany in the Era of the Cold War,1945-1990:A Handbook,Vol.2:1968-1990,Cambridge University Press,2004,p.538.(https://www.xing528.com)

[24]The German Bundestag,Annual Report 2015,January 26,2016,pp.10-18,https://www.bundestag.de/blob/416982/278b29ff655b88af73f1ef84b0c65068/annual_report_2015_57th_reportdata.pdf.

[25]虽然德国防务支出远低于北约2020年达到国民生产总值2%的目标,但在支出结构上,德国离20%的投资线不远,且防务总支出名列北约欧洲成员国的第3位。

[26]Hans Kundnani,The United States in German Foreign Policy,German Marshall Fund of the United States,April 14,2016,p.6.

[27]Daniel S.Hamilton & Joseph P.Quinlan,The Transatlantic Economy 2017:Annual Survey of Jobs,Trade and Investment between the United States and Europe,p.83.

[28]Donnan,“US Adds China,Germany and Japan to New Currency Watchlist,”April 29,2016,https://www.ft.com/content/9d8533f4-0e3c-11e6-9cd4-2be898308be3.

[29]David H.Dunn,“Poland:America's New Model Ally”,in Marcin Zaborowski & David H.Dunn eds.,Poland—A New Power in Transatlantic Security,Frank Cass Publishers,2003,pp.63-64.

[30]Daniel S.Hamilton & Joseph P.Quinlan,The Transatlantic Economy 2017:Annual Survey of Jobs,Trade and Investment between the United States and Europe,p.88.

[31]Adam Balcer,Piotr Buras,Grzegorz Gromadzki,Eugeniusz Smolar,Change in Poland,but What Change?Assumptions of Law and Justice Party Foreign Policy,Stefan Batory Foundation,May 2016,p.1.

[32]冰岛因没有军队,由文职官员代表。

[33]NATO,Funding NATO,January 19,2017,http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_67655.htm.

[34]反击苏联经原联邦德国法兰克福与民主德国边境之间的傅尔达地峡(Fulda Gap)发起的进攻。

[35]Comprehensive Political Guidance,endorsed by NATO Heads of State and Government,Riga Latvia,29November 2006,http://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_56425.htm.

[36]《华盛顿条约》作为北约的奠基文件,通常被称为“第一份战略观”。

[37]合作安全包括强化伙伴关系,为军控、不扩散及裁军作贡献以及帮助未来有可能成为北约成员国的国家作准备这三部分。

[38]亚美尼亚、奥地利、阿塞拜疆、白俄罗斯、波黑、芬兰、格鲁吉亚、爱尔兰、哈萨克斯坦、吉尔吉斯共和国、马耳他、摩尔多瓦、俄罗斯、塞尔维亚、瑞典、瑞士、塔吉克斯坦、马其顿、土库曼斯坦、乌克兰、乌兹别克斯坦。

[39]阿尔及利亚、埃及、以色列、约旦、毛里塔尼亚、摩洛哥、突尼斯。

[40]巴林、卡塔尔、科威特、阿联酋。

[41]阿富汗、澳大利亚、伊拉克、日本、韩国、蒙古、新西兰、巴基斯坦。

[42]Charles L.Barry and Julian Lindley-French,“The North Atlantic Treaty Organization and Europe”,in R.D.Hooker,Jr.ed.,Charting a Course:Strategic Choices for a New Administration,National Defense University Press,2016,pp.207-208.

[43]NATO,Summit Declaration on Defence Capabilities:Toward NATO Forces 2020,May 20,2012,http://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_87594.htm.

[44]20世纪50年代,北约实施“绊网威慑”(tripwire deterrence)即把小规模部队部署在战略要地以便在遭受攻击时发动反击。

[45]NATO,Very High Readiness Joint Task Force-Fact Sheet,March 9,2015,http://www.aco.nato.int/page349011837.aspx.

[46]NATO,NATO's Readiness Action Plan-Fact Sheet,May 2015,http://www.aco.nato.int/readiness-action-plan.aspx.

[47]2009年,美国总统奥巴马以“欧洲分阶段适应方法”导弹防御部署计划,取代了小布什总统与波兰和捷克的双边导弹防御基地建设计划,打造北约导弹防御系统。第一阶段部署海基“宙斯盾”(Aegis)武器系统、“标准-3”(SM-3)反导导弹(block IA)以及雷达预警系统(AN/TPY-2),部署重点是地中海和土耳其(库雷吉克)。第二阶段部署更强大的陆基与海基“标准-3”(block IB)反导导弹及更先进的传感器,部署重点是西班牙罗塔(Rota)和罗马尼亚德维塞卢(Deveselu),预计2016年完工。第三阶段将部署更加先进的“标准-3”(block IIA)反导导弹,部署重点是波兰伦济科沃。为避免过度刺激俄罗斯,原规划部署的更加先进的“标准-3”反导导弹(block IIB)的第四阶段在2013年3月被美国取消。具体进展包括:2012年在土耳其库雷吉克部署的1部AN/TPY-2早期预警弹道导弹防御雷达交付北约。2015年9月,4艘美国宙斯盾驱逐舰完成在西班牙的罗塔港海军基地的部署,开始战备巡逻。2016年5月,罗马尼亚南部德维塞卢空军机场的岸基宙斯盾反导基地正式启用,波兰北部伦济科沃岸基宙斯盾反导基地正式动工,预计2018年启用。此外,这个导弹防御体系还包括位于德国的指挥与控制中心。

[48]NATO,Wales Summit Declaration,September 5,2014,http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_112964.htm.

[49]NATO,Cyber Defence Pledge,July 8,2016,http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_133177.htm?selectedLocale=en.

[50]其前身为防务政策与规划委员会/网络防御(Defence Policy and Planning Committee/Cyber Defense),2014年北大西洋理事会改为现名。

[51]兹比格纽·布热津斯基著、中国国际问题研究所译:《大棋局:美国的首要地位及其地缘战略》,上海人民出版社2007年,第63页。

[52]Declaration of the Heads of State and Government Participating in the Meeting of the North Atlantic Council Held at NATO Headquarters,Brussels,10-11January 1994,http://www.nato.int/docu/comm/49-95/c940111a.htm.

[53]Final Communique,issued by ministerial meeting of the North Atlantic Council,Berlin,June 3,1996,http://www.nato.int/docu/pr/1996/p96-063e.htm.

[54]“Berlin plus”这一称呼首次出现在2000年2月28日欧盟防长辛特拉(Sintra)会议上。

[55]Jolyon Howorth,European Integration and Defence:The Ultimate Challenge?,European Union Institute for Security Studies,November 2000,p.26.

[56]The European External Action Service,Shared Vision,Common Action:A Stronger Europe—A Global Strategy for the European Union's Foreign and Security Policy,June 2016.

[57]包括:(1)通过加强海上态势感知共享、更好地协调并相互强化在地中海及其他地方的活动,扩大并适应海上、移民等行动合作。(2)在任务、行动、演习、教育及培训等领域,扩大网络安全与防御协调。(3)在欧盟成员国、北约盟国之间及在多边层面上建设一致、互补及兼容的防务能力。(4)在欧洲内部及大西洋两岸促进更强大的防务产业建设及更紧密的防务研究与产业合作。(5)加强演习协调(包括混合),第一步在2017年、2018年举行平行的、相互协调的演习。(6)以互补的形式通过特定项目建设东部及南部伙伴国家不同领域的防务与安全能力,包括强化海上能力。See the President of the European Council,the President of the European Commission and the Secretary General of the North Atlantic Treaty Organization,Joint Declaration,July 8,2016,http://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2016_07/20160708_160708-joint-NATO-EU-declaration.pdf.

[58]The President of the European Council,the President of the European Commission and the Secretary General of the North Atlantic Treaty Organization,Common Set of Proposals for the Implementation of the Joint Declaration,Dec.6,2016,http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_138829.htm.

[59]Nina Græger,“European Security as Practice:EU-NATO Communities of Practice in the Making?”,European Security,Vol.25,No.4,2016,pp.478-501.

[60]布热津斯基著,中国国际问题研究所译:《大棋局:美国的首要地位及其地缘战略》,上海人民出版社,2007年,第63页。

[61]Cited from Geir Lundestad,The United States and Western Europe since 1945:From“Empire”by Invitation to Transatlantic Drift,p.178.

[62]Daniel Hamilton et al.,Alliance Reborn:An Atlantic Compact for the 21st Century,Atlantic Council of the United States;Center for Strategic and International Studies;Center for Technology and National Security Policy,NDU;Center for Transatlantic Relations,Johns Hopkins University,February 2009,p.37.

[63]Rem Korteweg & Richard Podkolinski,New Horizons:Finding a Path away from NATO's De-solidarisation,Hague Centre for Strategic Studies,March 2009,p.131.

[64]Carmen-Cristina Cîrlig,European Defence Cooperation:New Impetus Needed,European Parliamentary Research Service,December 18,2013,p.4.

[65]The European Council,European Defence:NATO/EU Consultation,Planning and Operations,December 12,2003,http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/78414%20-%20EU-NATO%20Consultation,%20Planning%20and%20Operations.pdf.

[66]NATO,Press Statement from NATO Secretary General,December 11,2003,http://www.nato.int/docu/pr/2003/p03-154e.htm.

[67]C.-R.Anquta,cited from Martin Reichard,The EU-NATO Relationship:A Legal and Political Perspective,Ashgate,2006,p.152.

[68]根据《北大西洋公约》第5条,北约不包含保卫任何盟国抵抗武装进攻的自动承诺,而是每个盟国若认为必需,则有义务采取如此行动。

[69]Richard Norton-Taylor,“West's Military Advantage Is Being Eroded,Report Warns”,February 9,2016,https://www.theguardian.com/uk-news/2016/feb/09/wests-military-advantage-isbeing-eroded-survey-warns.

[70]Ibid.

[71]Robert Gates,“The Security and Defense Agenda(Future of NATO)”,June 10,2011,http://archive.defense.gov/Speeches/Speech.aspx?SpeechID=1581.

[72]Anton Troianovski,Robert Wall,Julian E.Barnes,“Europe Reckons with Its Depleted Armies?”,June 1,2017,http://www.wsj.com/articles/europe-reckons-with-its-depleted-armies-1496444305.

[73]NATO,Funding NATO,January 19,2017,http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_67655.htm.

[74]3个“I”(improvement,inclusiveness,indivisibility)由北约秘书长罗伯逊在1999年提出,指“改善”欧盟防务能力、“包容”所有盟国并保持透明以及以共同价值观为基础的安全的“不可分割”。See Martin Reichard,The EU-NATO Relationship:A Legal and Political Perspective,Ashgate,2006,pp.149-162.

[75]Comprehensive Political Guidance,endorsed by NATO Heads of State and Government on 29 November,Riga,Latvia,2006,http://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_56425.htm.

[76]具体包括:两场大的由民事力量完成的稳定与重建行动,两场由欧洲战斗队完成的快速反应行动,一场在10天内以撤侨为目的的紧急行动,一场海上或空中监视行动,一场持续90天、军人与文职人员共同参加的人道主义救援行动,一场左右形式各异、反应迅速的民事行动(含一场约需3000名专家、持续若干年的大规模行动)。The Council of the European Union,Declaration on Strengthening Capabilities,December 11,2008,p.1,http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/esdp/104676.pdf.

[77]各成员国在“共同安全与防务政策”之外的其他事务上仍有简单多数表决(QMV)、建设性弃权(constructive abstention)以及紧急刹车(emergency drake)等多种选择。

[78]由于归属关系的不同,至少可以划分出四种类型:一是22个具有双重成员国身份、同属欧盟和北约的国家;二是5个同样具有双重身份,但属于欧盟和北约和平伙伴关系国家的国家,包括爱尔兰、奥地利、瑞典、芬兰、马耳他;三是1个单纯的欧盟国家,即塞浦路斯;四是7个单纯的北约国家,包括阿尔巴尼亚、加拿大、冰岛、黑山、挪威、土耳其和美国。

[79]1974年,由于担心希腊吞并塞浦路斯,土耳其出兵占领了塞浦路斯北部,并从此在塞浦路斯北部部署了3万军队,而塞浦路斯的土耳其族与希腊族也为联合国建立的名为“绿线”的缓冲带所分隔。塞浦路斯的土耳其族政权得到了土耳其的承认,而除土耳其以外的世界其他政府只承认塞浦路斯的希腊族政权。由于塞浦路斯南部希腊族与北部土耳其族之间在塞浦路斯南北边界划分、塞浦路斯北部的3万多人的土耳其驻军以及土耳其、希腊和英国作为安全保证人等三大关键问题迄今尚未达成共识,不仅民族和解难以实现——2004年联合国秘书长安南(Kofi Atta Annan)斡旋的塞浦路斯重新统一的方案因占大多数的希腊裔塞浦路斯人的反对而失败,而且导致土耳其与塞浦路斯和希腊长期失和。自2004年5月塞浦路斯加入欧盟以来,塞浦路斯和土耳其都在利用塞浦路斯的分裂作为与欧盟和北约讨价还价的筹码。

[80]NATO and Russian Federation,Founding Act on Mutual Relations,Cooperation and Security between NATO and the Russian Federation,May 27,1997,http://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_25468.htm.

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。