1969年“5 · 13”事件导致马来西亚政治权力格局的变化,逐渐确立了“族群威权民主”,也就是说,这一时期的马来西亚具有民主的外衣,内里是族群威权,核心则是威权统治,由此构成“族群威权民主政体”,[25]主要表现是政治权力的中心与边缘,支配与被支配特征。

第一,在族群上,马来人主导政治权力,处于权力的中心和支配地位,非土著政治边缘化,处于被支配地位。

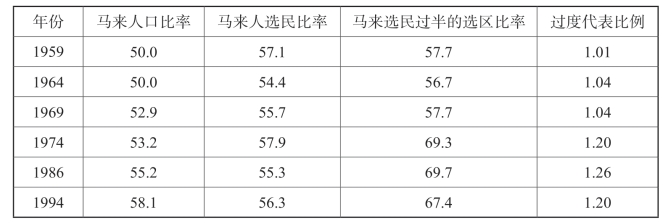

1969年前马来人就主导政治权力,华人和印度人还能分享部分权力,但“5 · 13”事件之后马来人特权被强调到无以复加的程度,而要保证马来人特权,就要确保其拥有绝对的政治权力,正如巫统理论家阿都拉 · 阿末强调的:“马来西亚的政治制度,是以马来人特权为基础的,因此马来人必须在政治上占据支配地位。”[26] 选区划分是确保马来人在政治上占支配地位的重要方式之一。马来西亚选区的人数差别较大,1969年以前,农村选区人数可以是城镇选区人数的一半,1973年政府修改宪法,完全废除了选区大小的限制,1974年大选,最小的选区是9,190人,最大的选区有51,534人,而1990年大选,最小选区是14,004人,最大选区是100,488人,[27]但同样只产生一名议员。前者大都在马来人居住的农村地区,后者则是非土著较集中的城镇地区,目的是加强马来人的政治力量。所以,马来人所占选区多数的比例远远超过其人口比例,1969年马来人口占52.9%,选民占55.7%,而马来选民过半的选区占57.7%,1974年大选马来选民过半的选区为69.3%,1986年为69.7%,马来人过度代表的比率达到1.26,以后历次大选马来选民过半的选区都在67%以上(参见表6-2)。马来西亚选举制度是简单多数制,候选人哪怕只比对手多一张选票,他也在这个选区胜出,马来人在大部分选区居多数,也就保证了马来候选人的胜出,确保立法机构和政府中马来人占绝对多数。

表6-2 马来选民在西马选区的过度代表指标(1955—1994年)(%)

数据来源:[马]孙和声、唐南发合编:《风云五十年:马来西亚政党政治》,吉隆坡:燧人氏出版社,2007年,第41页。

随着马来人强势掌控政治,加之华人人口比例逐年减少,“华人在政治舞台上的角色已经日益边缘化,……马来人在政治上的假想敌已经不再是华人,转而来自本身的内部成员。” [28]祝家华认为:“如果说60年代是华裔和马来人争夺国家机关的权力,那么80年代和90年代是马来资产阶级争夺国家机关的权力。”[29]而印度人更是处于政治的边缘。

第二,在政党上,国阵一党独大,处于权力中心,反对党处于边缘。

国民阵线将代表各族群和地域的主要政党收入麾下,扩大了统治基础。同时还采取多种方式确保自己立于不败之地。一个方式是选区划分,选区划分不仅要确保马来人占优势,还要确保国阵占优势。因此划分选区时有意将支持反对党的选民分散到其他选区,或列为大选区,所以马来西亚选举制度尽管是一人一票,但每一票并不等值。据马来西亚学者的测算,反对党的一个国会席位所需选票是国阵的数倍,以1986年大选为例,国阵席位的一张选票,等于反对党民行党的2张多选票、伊斯兰党的40张选票,其他大选也存在类似情况,一般在2—7张之间(参见表6-3)。由于选区划分有利于国阵,所以国阵尽管得票率有时刚刚超过50%,但仍能得到三分之二以上的议席,而反对党尽管得票率接近一半,[30]但所得议席从未超过三分之一(参见表6-1)。

表6-3 国阵相对于两大反对党的选票价值不均指标

数据来源:[马]孙和声、唐南发合编:《风云五十年:马来西亚政党政治》,吉隆坡:燧人氏出版社,2007年,第43页。

另一个方式是控制选举和打压反对党。马来西亚有定期的公开选举,但国阵政府通过安排选举时间、控制媒体、利用法律限制反对党候选人、操纵选票等方式控制选举;通过修改宪法,限制反对党议员在国会的质询功能;通过《内安法》,许多反对党领导人被抓捕拘禁。由此,国民阵线确立了一党独大的牢固地位,在选举中立于不败之地,而且控制国会三分之二以上议席。(https://www.xing528.com)

第三,在政府中,巫统又是居于中心和支配地位,其他执政党处于边缘和被支配地位。

1969年以前,联盟内部的巫统与马华公会和国大党是合作关系,权力分配虽以马来人为主导,但其他政党也掌握重要权力部门,政策制定以协商为主,马来人担任总理、内政、外交、教育、发展等部长,华人担任财政、商贸等重要部门的部长。国民阵线时期,巫统成为“龙头老大”,居于绝对的主导地位,权力分配以巫统为主,马来人担任内阁部长的人数最多,而且包揽了总理、副总理、国防、教育、内政、外交、财政、国贸等部门的最重要职位,非马来人担任的是次要的部长职位,如人力资源部、房屋及地方政府部、交通部、卫生部等。政策制定虽是各方协商,但巫统拥有强势的话语权和决策权,其他政党只能配合,而不是挑战。由于“当家不当权”,很多时候马华公会和国大党不获本族群选民支持,又由于选区划分,马华、国大党等政党候选人要靠马来人选票才能获胜,巫统在大部分选举中一枝独秀,这使得巫统更加不可一世,曾不止一次对其他国阵成员党发出“非巫统成员可随时退出国阵”的警告。[31]林晃升认为:“国民阵线的多党联合阵线形式消弱了马华公会和印度国大党的种族代表性,巩固了巫统在国阵里‘唯我独尊’的地位,却又掩盖了其‘一党专政’的实质。” [32]尤其是1995年大选后,巫统更强大,“巫统即政府,政府即巫统”,其他国阵成员党的地位不只是“小老弟”,甚至已经是“孩子们”了。[33]

第四,联邦政府处于权力中心,东马处于边缘,联邦政府/巫统逐渐加强对东马的控制。

1963年沙巴和砂拉越加入马来西亚,根据20条保障条款,东马两州在宗教、移民、财政等方面有充分的自治权,东马土著与马来人一样享有“特权”,西马居民不能自由前往东马。马来西亚建立初年,东马两州保持较强的独立性,联邦政府基本不干预东马政治。70年代以后,国阵/巫统致力于马来西亚国家建构,对东马政治的干预和控制逐渐加强。

沙巴政治受联邦政府影响较大。州长慕斯达化实行专制统治,支持菲南摩洛民族解放阵线,加之经济混乱和贪腐,使得他与联邦的关系十分紧张,中央另外扶植势力,由哈里斯另组沙巴人民党,在1976年州选举中击败慕斯达化的沙统。哈里斯与联邦政府关系亲近,将纳闽岛的管理权割让给联邦,被视为“出卖”沙巴,“公众称他为联邦的走狗”。[34]而拜林领导的团结党获得民众支持,在1985年的州选举中获胜,拜林出任州长。团结党政府强调维护沙巴利益,奉行多元主义路线,与联邦政府关系紧张,尤其是1990年大选前团结党退出国阵,并与46精神党为首的人民阵线结盟,此举被马哈蒂尔称为“背后插刀”。团结党赢得州选举继续执政,但联邦政府通过减少拨款等方式,边缘化沙巴经济,使1990年以后沙巴的经济增长率低于马来西亚的平均增长率。国阵还直接干预沙巴政治,除在沙巴设立支部外,还支持建立沙巴进步党,并宣称如果国阵当政,沙巴州长一职将由马来穆斯林、卡达山非穆斯林和华人轮流担任,每两年一换。在1994年州选举中,尽管团结党获得25席的多数议席,但国阵政府通过各种方式挖角,团结党议员纷纷跳槽,最终团结党竟然只剩下5个席位。而策反每名团结党议员的费用,据说高达300万林吉特。[35]1994年以前,沙巴的州长由州内选举产生,联邦政府只能接受,而1994年之后,联邦总理在沙巴州长选举上有最终发言权,也就是说,从此以后,沙巴与西马诸州一样,州长的选择由总理决定。[36]

相比之下,砂拉越政治受联邦政府影响要小得多。从1970年以来,砂拉越州长一直由一个马来家族出任,先是拉赫曼 · 亚库(Rahman Yakub)担任州长(1970—1981年),之后由其侄子泰卜 · 迈哈穆德(Taib Mahmud)接任州长(1981—2014年),主要政党是土保党。泰卜 · 迈哈穆德之所以能长期当政,与联邦政府的合作不无关系。他与马哈蒂尔签有正式协议,在马当总理期间,巫统和国阵其他政党不进入砂拉越设立支部,也不干预砂拉越政治,而砂拉越保证支持联邦政府,土保党是国阵一员,不退出国阵。由于双方有良好的合作关系,联邦政府极少干预砂拉越政治。

东马两州的族群、宗教分布与西马有较大差别,其政治基本上是由三大群体主导:穆斯林土著、非穆斯林土著和华人。20世纪70年代以前,非穆斯林土著有较大的政治能力,1969年砂拉越的达雅克族占选民的28%,穆斯林占12%,华人占8%,1976年沙巴的卡达山族占选民的22%,穆斯林占18%,华人占8%。[37]但随着马来西亚国家建构及联邦政府的干预加强,西马政治模式也渐渐移植到东马,即马来人优先和伊斯兰教优先,在东马,因马来人极少,这一模式演变为穆斯林土著优先。[38]随着菲南穆斯林和印度尼西亚人移民沙巴,以及当地土著皈依伊斯兰教,20世纪90年代初,沙巴成为穆斯林占多数的州,而且,州长只能由穆斯林出任,在砂拉越更是如此,这其实是联邦/巫统逐渐增强对东马控制和影响的结果。沙巴从与联邦政府时有对抗的州,逐渐变成国阵的票仓,而砂拉越一直与联邦政府合作,也是国阵坚实的票仓。

第四,在性别上,男性处于权力中心,女性处于边缘。

马来西亚女性处于政治权力的边缘。1969年以前,女性在国会的比例长期不足3%,且女议员都来自巫统。“5 · 13”事件后,马来西亚政治发生巨大变化,但女性政治参与并没有多少变化。1974年是重组政党后的首次选举,国民阵线有4位女性候选人获胜,她们全部来自巫统,1975年士拉央国会议席补选,来自马华公会的周宝琼当选,这是首位华人国会女议员。这届国会共有5位女议员。女议员占总数的3.25%。1982年大选共产生8位女议员,其中巫统7位,马华公会1位(周宝琼),女议员占总数的5.19%,首次突破5%。1990年大选共有11位女议员胜出,女议员占6.11%,其中马华公会3名。1995年有15位女议员胜出,其中巫统7位,马华公会3名,印度国大党1位,女议员占7.8%,达到这一时期的最高点。[39]

女性处于权力边缘,非马来女性权力更处于边缘中的边缘。马来妇女借助巫统的力量,较早进入权力领域,并且在以后的权力参与中,一直高于其他族群妇女,不论是在人数上,还是在占据权力高位的比例上,国会女议员长期由巫统女性担当,女部长也只有巫统女性出任,华人女性直到1975年才出现在国会中,而且最高只能出任副部长。总体来看,华人女姓和印度族女姓的权力参与远远落后于马来女姓。

总之,这一时期马来西亚政治是威权政治和族群政治的集合体,又加上民主政治的外衣。通过选区划分、定期选举、各族群政党联合的国民阵线,马来西亚的威权政治与族群政治完美结合,确保了国阵的一党独大,使其在选举中立于不败之地。而巫统的主导地位和马来人的支配地位,浓缩在巫统经常标榜的两句话中:“巫统就是政府,政府就是巫统”,“巫统就是马来人,马来人就是巫统”,这两句话形象地道出了马来西亚威权政治和族群政治的精髓。华团民权委员会署理主席林晃升无可奈何地指出,“近30年来,联盟/国阵的政治力量实在是太过强大了,而它在实质上则是巫统的一党专政。这种现象,使我国出现两个相对的政治神话:(1)巫统(马来人)的政权是不容挑战的;(2)不论你喜欢不喜欢,国阵是唯一有能力在国内执政的政治力量。”[40]

一党独大的威权统治导致绝对的腐败,表现在官商勾结、裙带关系、滥用公款、主从庇护等,较大的贪污事件有20世纪70年代人民银行贪污案、20世纪80年代初的土著金融案、20世纪80年代末南北大道私营化给巫统公司,等等,[41]而官员以职位谋利和收取贿赂更是司空见惯。

威权政治和族群政治不利于跨族群的政党存在,也不利于公民社会的培养和民主政治的发展。但另一方面,以族群为基础的政党有一定的生存空间,反对党也能生存下来,如民行党,因为华人社会需要能够制衡国阵的力量,使得民行党得以生存和发展,很多时候,民行党能得到80%华人的支持。而由于反对党的存在,马来西亚的威权政治不像同时期的印度尼西亚那样高压,换言之,“族群利益的冲突和分歧也同时限制着集权政治的继续膨胀和扩大。” [42]

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。