非物质文化遗产作为意义生产与再生产的文化实践,在过去,在传统社会中,建构着特定群体或地域的人们的集体性文化认同。非物质文化遗产的各种文化表现形式的产生、发展与演变,既是人们在特定文化生态环境系统中协调性互动的结果,也是人们有意识或无意识地建构自身生存意义、生存想象或者是价值判断、审美情趣的表征体系。在此过程中,人们共时性地建构或者维系着自我或集体对该文化事象的文化认同。换言之,非物质文化遗产的历史存续和流播的生命历程启示我们,人们对非物质文化遗产的文化认同是伴随着意义生产和建构的过程建立起来的。

克利福德·格尔茨(Clifford Geertz)曾经从符号学的角度为文化下了定义,在他看来,文化就是“一种通过符号在历史上代代相传的意义模式,它将传承的观念表现于象征形式之中。通过文化的符号体系,人与人得以相互沟通、绵延传续,并发展出对人生的知识及生命的态度”[1]。按照格尔茨对文化的这一界定,我们发现,尽管“非物质文化遗产”这一范畴是晚近提出的,但是作为它的指涉客体,各种非物质文化遗产的事象正是基于多样性的符号体系,在人们的生产、生活之中,在地域文化、族群文化的传承、传播之中,通过特有的意义表征模式,建立着人与人之间,人与文化、自然、社会等文化生态环境之间错综复杂的意义关联。并且,就像格尔茨作出的比喻一样,“人是悬挂于在由他们自己编织的意义之网上的动物”,其中文化就是这些被编织的“网”。[2]在这些“网”中,非物质文化遗产作为人类文化的智慧结晶,构成了其中无数个意义的“结点”,不仅这些结点将相应的人与相应的文化捆绑在了一起,更使得人与人之间的关系,由于在相应意义上的共享性而具有了得以沟通和对话的可能。

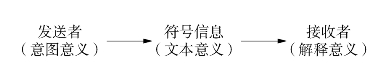

就一般的符号意义生成过程来而言,在理想的符号表意实践中,首先需要形成相应的符号文本,由发送者将其“意图意义”通过一定的符号文本表征出来;对于接收者而言,他所接收的意义直接来源于“文本意义”的意义传送,并且,不是所有的文本意义都能获得接收和接受,因为,接收者总是会结合自身的知识结构、价值偏好,并在自身所处的具体语境之中,对意义进行解读,他所实际获得的意义事实上是一个“阐释意义”。因此,人们也是根据自身对符号意义的解读来对相应的文化事象给予回应。对于这样的符号意义过程,赵毅衡教授将它归纳为三种不同的意义及如下的转化关系(见图6-1):

图6-1一般符号的意义过程[3]

其中,发送者的意图意义、符号的文本意义和接收者的解释意义,这三种意义处于一个不同时在场的状态。也就是说,正是由于相应意义的缺失才有了利用符号表达意义的主观必要;而文本意义的呈现本质上取代了原有发送者的意图意义,人们不会以发送者内心的想法为解读的起点,而是客观上受制于文本意义的影响;最后当接收者通过对符号文本的对象化感知而给予一种解释性意义的时候,该符号的意义才真正获得实现。[4]对于非物质文化遗产而言,其中的各种文化事象之所以能够流传至今,就在于人们对这些文化事象的意义赋予和意义阐释的社会实践。并且,相比于一般的符号意义过程,非物质文化遗产的符号意义的建构与阐释机制显得更为复杂。

首先,在传统社会,人们对各种非物质文化遗产事象的意义生产或建构,更多地呈现为一种无意识的意义建构过程。人们往往是通过对具体的社会生产和生活实践的行为参与或主观关注,间接地参与着具体文化事象的意义生产过程。以那些具有显著的文化空间性质的遗产事象为例,如流布在各个民族或地方的传统民俗、节庆活动,庙会,歌会(或花儿会、歌圩、赶坳之类)集市等。[5]从整个文化事象的文本呈现上,基本不存在所谓的确定性的“意图意义”以及意义的发送者,而是经由人们集体性的参与以及该文化空间在长期的历史存续过程中,所不断沉淀和稳定下来的时间确定性特征和空间确定性格局或者是人们在该文化空间中的行为的模式化特征等。

其次,在文本意义的承载或赋予机制上,非物质文化遗产涉及对共享性意义的表征和再现,这是促成非物质文化遗产事象得以不断流传,甚至广泛传播的重要原因。这种共享性意义体现在两个方面:一是来自族群或地域整体的文化秩序、规范、价值准则和精神信仰对文本意义生产的影响和约束;二是在对文化事象的意义建构过程中,人们对集体性文化心理结构特征的关照与再现。今天看来,那些被纳入非物质文化遗产范畴的文化事象所承载和流传下来的意义,具有显著的社会性和公共性,正是在“遵循同样是社会构成的规则或者语法的基础上形成并表达的”[6]。就这些文化事象产生的具体源头而言,或者无从追溯,或者只是呈现为一种个体化、偶然性的行为实践,然而,它们之所以能够不断地获得传承或传播,根本上就在于人们对于该文化事象的意义建构与解读,整体地遵循了一个群体或地区人们集体性的意义建构原则,使用了人们得以相互交流对话的共同的文化符码,从而使其获得了被人们广泛认同的意义基础。

最后,非物质文化遗产的各种文化表现形式由于自身符号体系构成的多元差异,在文本意义的承载和传播方面的机制,是不能一概而论的。一方面,仅仅就符号体系构成看,民间文学中的歌谣、传说、故事等事象是由口头语言的叙事得以表现;而民间舞蹈、戏剧、曲艺等表演性事象明显涉及了多元符号的文本叙事,如肢体符号、口头语言符号、服饰符号、音阶符号等。这些符号文本体系组合成为对各文化表现形式所承载意义的叙事文本,也就是文本意义,进而影响着人们对该文化文本意义的解读和阐释。然而,从接收者角度看,这些符号文本能否成为被接收的意义,取决于接收者主观对符号文本的感知,也就是说,同样是观看戏剧演出,有的人集中于对演员肢体语言的感知,有的人集中于对演员唱、念等口头语言的感知等,因此,人们对其多元符号文本的意义解读,与各文化表现形式自身所客观呈现的符号文本体系之间往往是不一致的,具有很大的个体或群体性差异。(https://www.xing528.com)

另一方面,人们对非物质文化遗产的各种文化表现形式的意义接收和解读,客观上受到了来自人们所生存的文化生态环境的系统影响,受到了来自具体的生产、生活空间的语境影响,也更受到了不同文化主体在知识结构、信仰、价值观、审美情趣和主观诉求等心理结构语境的具体影响。这些因素事实上作为“意义生成的外部条件”整体性地参与着意义的生产和建构。对于语境与意义之间的关系,齐格蒙特·鲍曼(Zygmunt Baumany)说:“我坚持认为语境层面和意义层面是密切相关且相互依存的(不是只有一方依存于另一方)。这两个层面密不可分,且通过‘语境的变更和内容的变更之间的相关’而彼此建构。”并且,“在有意义的交流中所使用的每一个术语都是这个词语的符号意义的一个表征,也就是说,它减少了对这个感知世界原有的不确定性,使这个迄今为止尚无秩序的世界有了几分秩序”[7]。对于非物质文化遗产事象而言亦是如此,更多时候其表征意义除了来自它自身所具有的符号文本的结构性叙事,还来自特定的语境和特定的文化空间所赋予的整体性意义。这种整体性语境深深地影响着人们对文化阐释意义的生产和建构,影响着其所具有的社会性意义的生产和建构,从而最终影响了文化的存续形态和存续命运。

以藏族的唐卡为例。唐卡是藏传佛教的典型绘画艺术,从形式上看,它是一种画于布上或纸上,并用彩缎装裱而成的卷轴画,其题材主要涉及藏族人们有关创世神话、诸神信仰、英雄崇拜和生活习俗等多方面的内容。传统唐卡的绘制对唐卡艺人的要求非常严格。艺人们不仅要拥有虔诚的宗教信仰,受到正统而严格的宗教训练,而且在绘制唐卡时,在构图、造型、比例、用色等方面还必须依照严格的图像与度量规定。[8]在这种宗教信仰的语境空间中,唐卡系统地表现了佛教的宗教内涵,其程式化的造型图示、着色和构图对于具有同样宗教信仰的人们而言,具有很强的可解码性。艺人和观者们以唐卡为介质,共享着关于宗教信仰的意义,以及由此而延伸的审美意义。而对于那些不具有这种宗教信仰的人们而言,他们对唐卡的意义解读,显然是基于不同的解码原则,赋予其更多的非宗教性意义,并由此影响着他们对唐卡艺术的认知结构。随着唐卡被列入非物质文化遗产项目名录,有越来越多的人对唐卡有了认知,其中,有相当多的人将它当作一种特色文化的象征物,单纯作为具有纪念意义的事物,因此,即便是那些用工业印刷技术所批量复制的唐卡也大有销路。这无疑形成了一种区别于传统的手工绘制唐卡的意义空间。从两种意义生产的模式看,都存在着意义的创造与满足,只是,就工业印刷的唐卡而言,生产者是通过印刷唐卡的行为实施,通过简单地提供唐卡这种商品来满足人们购买唐卡获得其纪念性意义的需求;而传统的唐卡制作,主要是人们通过绘制唐卡,将自身的宗教信仰转化为一种具体实践的修行,是对自我意义的内化和确认。当前,这两种意义模式都存在于唐卡艺术的创作与消费体系中,究竟哪一种意义模式能够长久地获得人们的接受和认同,这从根本上影响了唐卡艺术未来的创作形态与可持续发展。

而区别于唐卡的意义承载模式,作为艺术表演样式的传统戏剧在文化意义的生成机制上,明显受到了表演时间或空间语境对意义生产与呈现的内在影响,从而使得这种时间性或空间性成为了诸多传统戏剧之所以获得演出,以及人们赋予其演出的特殊的意义所在。因此,对于戏剧本身,其文本意义的生成,除了来自表演者对演出剧本或剧目的文本意义再现,还来自由演员本人融合了角色扮演、行当扮演,带动观众“共同参与”,建立于演出时间或空间的特殊语境中,对于演出目的、演出仪式及演出剧本的多重意义生产。

非物质文化遗产所承载意义的层次性也体现在意义来源的系统性上。非物质文化遗产不是孤立,静止的文化事象,它客观地依托于文化生态环境的系统性作用,并在一定程度上保持了与人们生产、生活模式的系统性统一。尤其是对于特定区域或族群的人们而言,由于他们在地域、血缘乃至文化模式上的稳定性、整体性特征,他们所持有的各种文化样式,无形中彰显了地域或族群文化的烙印,整合于当地的社会关系网络和权力结构系统中。

英国杜伦大学的罗伯特·莱顿(Robert Layton)教授对澳大利亚的原住民艺术进行过个案研究。通过他对当地原住民的祖先迁移仪式的考察,为我们提供了一个分析的范本。在澳大利亚,原住民的各氏族广泛流传有关于英雄的创世神话或者祖先迁移的历史记忆,这些传说或记忆以集体性仪式获得了表征,如“神话的英雄人物跋涉数百英里,给氏族领地留下标记,在泉眼中留下后世子孙的灵魂,并且塑造出地形地貌。在他们跋涉的路途中,这些英雄们同当地居民产生互动……”[9]比较特殊的是,在这些仪式的参与者身份上,只限于氏族内男性成员,借由他们的行为表演再现“祖先的个性特征”;通过身体上的独特彩绘,表征祖先所具有的“人与动物”的双重本质,并用以“确定参与者对于氏族成员及其财产(地盘)的权利”[10]。莱顿为此分析,这种仪式对记忆的再现方式,不仅包含着人们对当地的身份认同,更包含着区域关系网络的再现。因为,在原住民氏族之间,男性是构成氏族之间社会交往的主要社会角色,所以,男性身份的参与也从另外一个侧面表达了人们对于族群结构以及权力体系的分配问题。

要注意到不是所有的非物质遗产事象都是人们有意识的意义生产与建构行为,很多时候,人们是在参与一种集体性生产或生活实践的过程中,间接地获得了对事物的意义。这种现象突出地体现在那些民间民俗文化中。而对于那些手工技艺或民间美术项目,追溯其在传统社会生活中的存续模式,往往是依托于特定的生活空间,来获得满足人们精神文化需求的现实可能。因此,除了来自生产者通过直接的对象化创作所建构的符号文本意义,其更深层次的意义则来自人们将这件工艺品或美术作品以多样性的生活化用途,整合于具体生活空间中的现实意义,例如宗教信仰、民间祭祀和喜庆娱乐等。

综上所述,我们从符号化的意义生产与阐释层面,解释了非物质文化遗产的文化表征,以及其表征体系能够获得人们认同的重要影响因素,涉及符号的文本意义、人们对符号意义的阐释与解读,尤其重要的就是人们对文化进行阐释的特殊语境。然而,人们对非物质文化遗产的文化认同并不是一种被动的行为实施过程,这种认同性关系的建立从根本上来说是伴随着人们的意义阐释,能动性地建构形成的。与此同时,人们还使得非物质文化遗产事象的表现形式,从静态的文本叙事延伸到活态的社会空间之中,进而完成了对社会空间的共时性的意义生产和建构。

曼纽尔·卡斯特(Manuel Castells)曾说:“认同是行动者意义的来源,它是行动者经由个别化的过程而建构的……虽然认同也可以由支配的制度产生,但是只有在社会行动者将之内化,且将它们的意义环绕着内化的过程建构时,它才会成为认同。”[11]他的观点表明:认同的真正建立,需要经由行动者自身的“内化”,也就是将对象化事物通过一定的途径,转变为对行动者自身而言有意义的事物的过程,即:认同的建立和形成,必须经由一个自我意义的生产与自我确认的过程。对于非物质文化遗产的文化认同,更多就是人们将对符号的意义化解读,内化为对该文化广泛的社会实践、日常性的社会实践,进而使得该文化具有了对人们日常社会生活空间意义的表征价值。

也正是如此,人们对非物质文化遗产的文化认同,并不单纯地表征在遗产事象的表面的文本叙事中,更要从文化空间的意义构成和表征性叙事中予以分析。换言之,人们对非物质文化遗产的文化认同及其表达,首先是以人们对非物质文化遗产事象的意义建构为前提的。当该事象的存在形态具有了符号文本的意义呈现,并表征着相应的社会意义时,它才有可能获得人们的认同。其次,这种表征意义要在相应的文化语境或文化空间中,被人们积极阐释,将所接收到的文本意义解读和内化为对自身有意义的东西(意义)。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。