梁祝传说的文本载体并不是只有民间故事或歌谣。早从唐代时起,一些文人、知识分子以及少数专业艺人对梁祝传说进行了专门的艺术化创作,使得梁祝传说获得了丰富多样的表现形式和传播载体。这些艺术样式的作品创作,大大增强了梁祝传说的艺术表现魅力,扩大了其社会传播的范围和影响。

除了以口头的故事或歌谣为载体进行传播,梁祝传说也借助了其他文化表现形式,从而扩大了传播的范围和影响,如戏剧、曲艺、传奇、小说、电影、电视剧、舞蹈、乐曲、动漫等。其文本生产主体集中地呈现为文人、知识分子、掌握有专门技能的艺人以及某些权力阶层,并集中反映了他们对梁祝传说的意义赋予和价值评判。然而,由于历史时期的不同,其文本的意义叙事也呈现出了明显的时代性差异。

在古代,人们对梁祝传说艺术化创作除了作为民间美术作品的题材元素,就以词曲、传奇、戏剧、小说较为常见。从唐代罗邺作《蛱蝶》诗提及梁祝二人的化蝶,到宋代时,苏东坡、辛弃疾、陈亮等人以“祝英台”“祝英台近”“祝英台慢”“祝英台令”为词牌创作数十首词[29],这些作品虽然不是对梁祝传说叙事文本的直接性创作,却反映了梁祝传说在那个时期被引入文本创作的立意,即以爱情为歌咏或叙事的基调。到明清时期,随着戏曲艺术的不断发展成熟,梁祝传说成为许多剧种的演出剧目。与此同时,梁祝传说的长、短篇小说也不断增多。从存世作品看,除了对人物性格、故事情节的局部性演绎各有不同,在整体基调上整体没有超出对爱情故事的世俗性叙事。从现存作品中,它们更多地呈现为一种自发的、个体化的意义感悟和情感抒发。各种作品所彰显出来的创作主体对自身所处的社会情境,对自身价值和理想的感知,间接地呈现出一定的时代性特质。

从文本创作的意义结构看,如果说民间流传的故事、歌谣是由人们集体性参与创作的结果,体现了人们集体性无意识的意义赋予特征,那么,在人们创作各种梁祝传说的艺术作品时,依托于对梁祝传说新的符号文本叙事或者新的叙事文本,这些作品事实上承载着创作主体有意识的意义赋予,表达了不同创作主体对梁祝传说的意义解读与阐释。

图3-4 新中国第一部彩色故事片《梁祝》剧照[30]

尤其是在1949年后,进入戏曲改革时期,以戏曲为载体的梁祝传说,承载了浓厚的政治意义,有一定的时代特征。梁祝二人的爱情故事强调的是“反抗封建社会的婚姻制度”“反抗封建礼教”“封建社会制度”……特征。“反封建”的主题成为当时几乎所有梁祝戏曲剧本创作的意义指向。对此,陈志勤教授专门讨论并发表观点认为,这种主题的产生与形成,“并不是在过去的历史上就成立的”,而是“来自文艺界人士的一种政治性诠释”[31]。综观当时的梁祝传说戏剧文本,这种政治诠释应当时是对1949年后的社会政治背景和政治话语的深入解读和话语植入。而文艺界人士对梁祝传说题材的戏曲创作,以及这些戏剧作品在全国范围内各个社会领域的广泛表演,对人们重新认识梁祝传说,建立对梁祝传说的意义解读具有强烈的导向性。不仅社会公众对梁祝传说的传统认知受到了政治性话语的冲击和影响,还使得梁祝传说成为表征政治意义、传播政治意义的特殊载体和言说方式。但是,这种叙事范式及其意义结构,在进入20世纪80年代以后,随着社会政治、经济、文化情境的变革,就不再被启用了,从而最终呈现为一种时代性的特殊叙事。

创作于20世纪五六十年代的梁祝传说的艺术作品,有的获得了超强的生命力,被国内外人们所广泛认同(见图3-5)。1959年,由何占豪、陈钢谱写的小提琴协奏曲《梁祝》获得了空前绝后的成功。整首曲子的节奏由喜入悲再入喜,由轻柔入跌宕再入婉转,由情感的滥觞、迸发直至最后的升华,完整而又唯美地再现了梁祝传说的基本故事情节,使人们在一种音乐符号的世界里强烈地体会到了梁祝二人爱情的凄美和震撼。在跳出了口头语言或书面语言的意义阐释范式,梁祝小提琴曲以音乐的符号语言打动了人们的心弦。这也是由创作者在深入解读梁祝传说的基础上,将梁祝传说中最具普遍性的情感结构,以无字的语言,沟通了人们对于爱情美好向往和怜惜的通感。在这里,没有所谓的阶级压迫,也没有化蝶的美丽情节展现,人们充分获得畅想这场凄美爱情故事的情感自由。因此,不得不说,对于梁祝传说的艺术符号文本的叙事,依然能够获得人们广泛性的认同,只是这种认同集中在对人类最普遍价值情感的认同上。

图3-5 20世纪梁祝传说的艺术创作与改编的主要事件

除了乐曲,还有舞蹈形式的演绎。区别于音乐语言的文本叙事,舞蹈艺术更多地是以肢体、音乐、舞台布景、灯光等多样性符号语言,共时性地完成着对梁祝传说的文本叙事。但它同样为人们提供了一种开放的、多元的意义空间。1949年后,由梁祝传说改编而成的舞剧作品非常丰富。以芭蕾舞创作的“梁祝”就有很多部。2001年,瑞典人佩尔·伊斯伯格(Per Isberg)编导创作了芭蕾舞剧《梁山伯与祝英台》。伊斯伯格从“他者”的文化立场,对梁祝传说进行了全新的演绎,呈现给中国观众一个颇为后现代的解读方式。他没有沿用梁祝传说的传统经典情节,尤其没有使用“化蝶”的结尾方式,而是利用极为简洁的灯光、布景,全程描化着梁祝二人灵魂的孤独、渴望,以死亡作为他们爱情的出路。这种故事的编排和演艺方式仍然得到了中国观众的热情欢迎。尽管与人们以往看到的颇为不同,但是它同样触及了人们对爱情的思考和反思。也就是说,对于不同符号文本的意义叙事,内在地影响着人们对意义形成认同的根源在于其意义结构是否与人们文化心理结构特征具有高度的同一性。而由于人们的文化心理结构特征又具体受到了不同时代,不同国家的特殊影响,因此,在不同时期,梁祝传说以不同的文本意义表达都获得了人们的认同。这也是说明,与其说梁祝传说是一个关于讲述爱情的经典故事,不如说它是利用梁祝的题材框架,结合不同的时代、地域特征在讲述不同的爱情故事。今天,我们看到梁祝传说所遗留下来的诸多艺术文本,就足以说明这个问题。

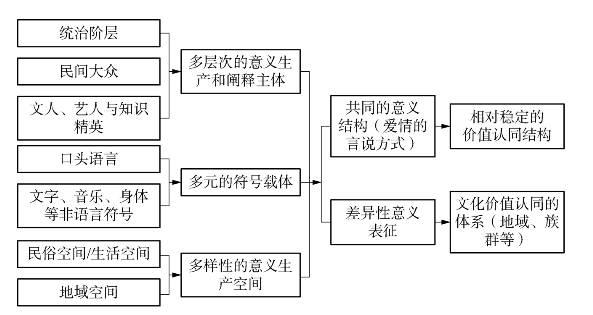

综上所述,人们对梁祝传说的文化认同,本质上反映了梁祝传说文本所承载的意义结构与人们文化心理结构之间的“共鸣”,对其文本意义的解读使得人们获得了对自身情感需求的慰藉。而反映在行为层面,即:人们对梁祝传说社会化传播过程的参与,对梁祝传说文本和意义的生产与再生产,以及将对梁祝传说的意义解读内化并植入到其他生产、生活实践中的行为,都构成了人们认同梁祝传说的表现。

然而,梁祝传说从来都不是静止的。从它产生之初的文本形态,到后来经由口耳相传,经由人们的艺术化演绎,其叙事文本在不断的发展变化。在不同讲述者、不同地域、不同历史时期,梁祝传说的故事文本都不可能一样。但是,在这种“不稳定”和“非同一”的文本叙事中,仍是保持着一种相对的稳定性和同一性,那就是,一方面,在特定历史时期,特定的地域文化环境中,总会呈现出一种相对普遍性的故事版本,在这种文本的叙事中,凝结着那个地区人们集体性的文化心理结构特征,反映着人们集体性文化认同的价值结构;另一方面,在梁祝传说的世代流传中,在它随着地域的流布而发生流变的过程中,梁祝传说的不同文本叙事之间所保持的一种基本的、共同的情节叙事特征,使得梁祝传说仍是梁祝传说,而没有完全变异为其他传说。这种在时空流变谱系中所保有的“同一性”文本特征,同样反映了人们附于梁祝传说之中共同的意义结构和心理结构。

因此,当我们去追溯梁祝传说在时间层面和空间层面的流变演化时,我们不仅看到了那些人们曾经凝结在梁祝传说或梁祝文化中的心理结构特征;还看到了梁祝传说作为一个对于爱情的特定言说方式,所带给人们的广泛的、多样的、多层次的认同体系。这些人们对梁祝传说故事的意义赋予和价值认同,内在地推动了人们讲述梁祝故事、创作梁祝艺术作品的能动性和积极性,并不断地创作出更为丰富的梁祝传说异文(见表3-3)。

表3-3 20世纪以后梁祝传说的代表性作品改编

然而,无论是从文本的历史流变,还是从文本的地域流布,梁祝传说整体上保持着一个关于梁山伯和祝英台爱情故事的描述,保持着对二人爱情命运的诠释和想象。尽管在戏曲改革时期,梁祝传说的叙事文本凸显着反封建的主题,凸显着封建婚姻制度下二人爱情的悲剧性意义,并曾引发人们广泛的共鸣。但是,这样的主题最终没有得到延续。之后,人们对梁祝传说的演绎和认同再度回归到了对他们二人爱情故事的演绎上。事实上,通过分析古人与现代人对于梁祝传说的文本叙事,我们发现了他们之间在价值观体系和审美情趣等文化心理结构特征上的诸多差异,但是我们也发现了爱情这一美好情感在人们心中普遍的价值和意义。

在空间的层面上也是如此。当梁祝传说从中国流布到其他国家或地区,尽管其叙事文本具有丰富的流变性和差异性,但是在经由不同国家、地域的文化酝酿与沉淀之后,人们对梁祝传说所赋予的意义结构也始终没有离开对爱情之美的诠释和想象。对爱情的言说成了沟通不同国家之间人们情感的重要方式。1954年,当新中国第一部彩色故事片《梁祝》在瑞士的日内瓦首演时,周恩来以“东方的罗密欧与朱丽叶”的方式介绍给国外观众时,立刻获得了他们的接受和喜爱。就《梁祝》和莎士比亚的《罗密欧与朱丽叶》的比较而言,它们对于爱情的言说和诠释有着异曲同工之妙。仅从主人公之间的爱情结局来看,《梁祝》以“化蝶”的方式诠释了一种悲剧性的圆满,而《罗密欧与朱丽叶》最终注定了悲剧的收场,但是,它们极富张力的情节和有着强烈意义指向的文本叙事,仍是共同向人们展示了人类的爱情之美。

总而言之,对于梁祝传说能够得到人们广泛的文化认同,并流传至今,实在是因为人们对于爱情有着共同的心理需求和美好想象,这种同一性推动着梁祝传说在经由不同时期、不同国家、地域人们的传播与创作之后,普遍将这种共同情感沉淀了下来;也由此使得梁祝传说以不同的叙事文本,不同的意义载体获得传播时,又再一次获得了人们对该意义的阐释和确认,从而获得了一种相对地能够超越时间与空间层面的持久性文化魅力(见图3-6)。

图3-6 梁祝传说的意义生产机制

【注释】

[1]钱南扬.梁祝戏剧辑存[M].北京:中华书局,2009:255.

[2]徐树丕.《识小录》,转引自周静书,施孝峰.梁祝文化论[M].北京:人民出版社,2010:32.

[3]翟灏.通俗编·卷三十七“梁山伯访友”,转引自周静书,施孝峰.梁祝文化论[M].北京:人民出版社,2010:20.

[4]闻性道.《鄞县志》宁波天一阁藏本,转引自周静书,施孝峰.梁祝文化论[M].北京:人民出版社,2010:22.

[5]张津.四明图经·卷二鄞县·墓冢.宁波天一阁藏本,转引自周静书,施孝峰.梁祝文化论[M].北京:人民出版社,2010:23-25.(https://www.xing528.com)

[6]吴骞.桃溪客语·卷二·祝陵,转引自周静书,施孝峰.梁祝文化论[M].北京:人民出版社,2010:27.

[7]郑士有,胡蝶.梁祝传说[M].北京:中国社会出版社,2008:15.

[8]郑士有,胡蝶.梁祝传说[M].北京:中国社会出版社,2008:17.

[9]详文可参见元代延祐《四明志》、明嘉靖《宁波府志》、清光绪《鄞县志》等。

[10]周静书,施孝峰.梁祝文化论[M].北京:人民出版社,2010:35.

[11]周静书,施孝峰.梁祝文化论[M].北京:人民出版社,2010:6.

[12]黄秀芳讲述,周国良搜集整理,载周静书.梁祝文化大观·故事歌谣卷[M].北京:中华书局,1999:276-277.

[13]周静书,施孝峰.梁祝文化论[M].北京:人民出版社,2010:288.

[14]周静书,施孝峰.梁祝文化论[M].北京:人民出版社,2010:83-84.

[15]郑士有,胡蝶.梁祝传说[M].北京:中国社会出版社,2006:35.

[16]毛觉人、何戌君搜集整理,载周静书.梁祝文化大观·故事歌谣卷[M].北京:中华书局,1999:12-28.

[17]秦寿荣讲述,白石坚搜集整理,载周静书.梁祝文化大观·故事歌谣卷[M].北京:中华书局,1999:199-200.

[18]丁一搜集整理,载周静书.梁祝文化大观·故事歌谣卷[M].北京:中华书局,1999:39-42.

[19]倪大白搜集整理,流传于贵州罗甸县布依族地区,载周静书.梁祝文化大观·故事歌谣卷[M].北京:中华书局,1999:82-85.

[20]周静书,施孝峰.梁祝文化论[M].北京:人民出版社,2010:137.

[21]俞正财讲述,于海辰记录整理,载周静书.梁祝文化大观·故事歌谣卷[M].北京:中华书局,1999:35-38.

[22]大致内容:南宋时,金兵追赶康王到明州(今浙江宁波)西乡高桥一带,大将张俊领兵保驾,败退梁山伯庙,梁县令托梦指点张俊用“席草计”破敌,结果金军骑兵皆被地上满铺的席草滑倒大败而逃,这才保住了康王的性命。

[23]大致内容:从前在宁波城隍庙里,有一个摆摊卖红枣汤和酒酿圆子的人,名叫江阿狗。有一年农历八月中,他去梁山伯庙赶庙会,夜晚在睡梦中,梦见梁山伯指点他卖“猪油汤团”可以发财。后来,江阿狗真的卖了猪油汤团,果然发了财,搬到闹市区开明街口开了一家“猪油汤团店”。后来他又去求梦,想做一块“招碑”,梁山伯又指点了他,在招牌上画了一只缸,一只鸭和一只狗,也就是江阿狗的意思,挂在店门前招徕顾客。从此,宁波“缸鸭狗汤团店”就出了名,生意也更加兴隆了。

[24]莫高.浙江梁祝传说流变考察记[C]//周静书主编.梁祝文化大观·学术论文卷.北京:中华书局,1999:353.

[25]清·闻性道.《鄞县志》.宁波天一阁藏本,转引自周静书,施孝峰.梁祝文化论[M].北京:人民出版社,2010:22.

[26]参见钱南扬.宁波梁祝庙幕的现状[J].民俗,1930(93-95):31-35.

[27]周静书,施孝峰.梁祝文化论[M].北京:人民出版社,2010:94-96.

[28]周静书,施孝峰.梁祝文化论[M].北京:人民出版社,2010:126.

[29]周静书,施孝峰.梁祝文化论[M].北京:人民出版社,2010:192-193.

[30]新中国第一部彩色故事片《梁祝》剧照[EB/OL].http://www.zjwh.gov.cn/dtxx/2007-12-11/30042.htm.[2013-12-09]

[31]陈志勤.从地方文化到中国、世界文化的梁祝传说——兼及民俗文化的历史的、社会的建构[J].山东社会科学,2010(1):26.

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。