科举考试对于士人的修习有着很强的指导作用,并且人有避难从易的本性,在这两种因素之下,士人的学习内容便会出现偏重。早在南宋时期,由于实行专经试士和诗赋试士两种途径选士,人们往往偏重诗赋。当时的吏部员外郎王晞亮指出:“切见国家取士,词赋之科与经义并行,取人之数初不相过。比来学者惮试选革弊之严,去严就易,竞习词赋,罕有治经。”[44]当时的国子监中,学生治经人数极少,学习二《礼》才两三人。到了淳熙年间,这种情况依然严重,有大臣奏称:“近岁科举,士子习诗赋者比之经义每多数倍,至于二《礼》、《春秋》之学习者绝少。”[45]元代复行科举之后,结束了经义与诗赋在科举场域之中的争夺,使得经义占据了绝对地位。明清承袭元制,施行专经试士。但是,由于士人专择一经学习,朝廷并未对其作统一的规定和强制,于是在这种自由选择的情况下,“五经”之间习经人数必然会出现一定的侧重,多寡不均。

最早对明代士人习经境况进行探索的是美国的汉学家艾尔曼(Benjamin A Elman),他对明清的会试录、乡试录进行了大量的数据统计,并在其著作《中华帝国晚期的科举文化史》(A Cultural History of Civil Examinations in Late Imperial China)的第五章中对明清士人习经的情况进行了分析。他认为,在明代早期,虽然学习《春秋》的人多,但是随着时间的推移,士人选择《春秋》的越来越少,其比重由明初的28.1%逐渐降低,到明代后期,降到6.7%左右,而《尚书》的比重则逐渐提高,由10%左右提升到42%,《诗经》、《易经》有升有降,但波动不大,两者均维持在30%左右。清代的会试,《易经》基本上维持在30%左右,《诗经》则在35%左右,《尚书》则在23%,《春秋》、《礼记》二经则在6%~8%之间[46]。

国内这方面的研究近两年才得以开展,目前对此深入研究的主要是吴宣德、王红春的《明代会试试经考略》(《教育学报》2011年第1期)和汪维真的《明清会试十八房制源流考》(《史学月刊》2011年第12期),两文都根据《明代登科录汇编》(台湾学生书局1969年影印)、《天一阁藏明代科举录选刊·登科录》(宁波出版社2006年影印)、《天一阁藏明代科举录选刊·会试录》(宁波出版社2007年影印)等文献资料,对明代会试中式者的习经情况进行了数量统计。据吴氏的研究,在明代64科会试1.8万余进士中,修习《诗经》的人数约占34.6%,修习《易经》的人数约占25.9%,修习《尚书》的人数约占23.2%,而修习《春秋》、《礼记》的人数分别占8.6%、7.5%。数据表明,明代的士人在修习“五经”上有所偏重,较为喜欢修习《诗经》、《易经》、《尚书》三部经书。

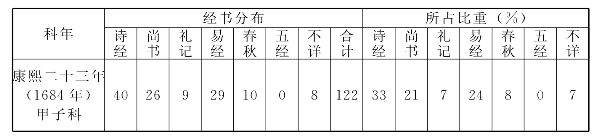

对于清代而言,由于清代的会试录、乡试录等科举文献散佚严重,很难获得完整的数据,且未有像《明代登科录》和《天一阁藏明代科举录选刊·登科录》这样的文献集中出版,所以目前尚未有人对其进行系统研究和数据分析,清代士人习经方面的准确情况也就无从得知。笔者通过各方面的努力搜罗,获得了康、雍、乾三朝顺天乡试13科的乡试录,由此对中式举人修习经书的情况进行了统计,得到各科中式举人修习经书的数据以及各自所占的比重,详见表4-2。

表4-2 康、雍、乾三朝顺天乡试分经录取情况表

续表

资料来源:各科《顺天乡试录》。

据笔者搜寻,目前清代的会试录,尤其是乾隆朝之前的会试录,由于分散佚失,很难在短时间内将其搜集。好在,在台湾友人的热忱帮助下,笔者获得了现存于台湾图书馆的乾隆朝7科会试录。对其分经录取的情况,一一进行统计,整理出表4-3。

表4-3 乾隆朝7科会试分经录取情况表

资料来源:台湾图书馆藏各科《会试录》。

据以上两表可见,在这13科乡试的3035名举人中(包括副榜),修习《诗经》者占总数的29%,修习《易经》的占28%,习《书经》者占22%,而习《春秋》和《礼记》两经者所占比例分别为10%、7%;在乾隆朝7科会试中,修习《诗经》与《易经》的人数相当,均为29%,习《尚书》者占25%,而习《春秋》、《礼记》二经的,仅占8%、7%。这种情况与明代相比大致类似,比重相差不大,依然是修习《诗经》、《易经》的士人偏多,占到一半以上,“国家设制科以收天下士,士之业一经者,皆得进于其选,而《诗》居半焉”[47]。而修习《春秋》、《礼记》两经的则比较少。

根据明代会试所反映的情况,可以推测,如果清代没有“五经”中举配额的话,那么《易》、《诗》、《书》、《春秋》、《礼记》各经的比重还将有所不同,其修习《易》、《诗》两经的比例很有可能比表中所反映的比例要稍高一些,其比重与明代会试各经所占的比重大致相等。据此,我们可以判断,清代士人与明代士人有着相同的习经倾向,偏爱《诗经》、《易经》、《尚书》三经。

仔细观察各经在各科乡试中所占的百分比,可以发现各经的修习所占比重有一定的变化。直观起见,我们把表4-2和表4-3中的百分比转换成折线图(横轴是乡试年份,纵轴是各经所占百分比;线条由左侧看,自上而下为《诗经》、《易经》、《尚书》、《春秋》、《礼记》、“五经”)。见图4-1。

图4-1 清代康、雍、乾13科顺天乡试经书分布走势图

从图4-1,可以看出,《礼记》一经走势十分稳定,并没有随着时间的推移而发生波动,基本处于比重的7%左右;《春秋》的走势也相对稳定,基本在比重10%处来回波动,但乾隆二十四年(1759年)的顺天乡试,修习《春秋》的中式比重提高到14%。对于修习人数较多的其他三经来说,都有一定的波动,其中《诗经》大体呈现出“W型”走势,在乾隆三年(1738年)降到24%,又在乾隆十二年(1747年)又稍有下降;《易经》则呈现出“先涨后落”的走势,在雍正十三年(1735年)达到最高值32%,以后又降低。还可以发现,在乾隆十五年(1750年),《易》、《诗》、《书》三经的比重基本相等,约为26%。学习《诗经》、《易经》的人数多,以至于“诗易”并称,专说“诗易”。“‘五经’皆各一经,何以独言‘诗易’,盖因旧例《诗》六房,《易》六房,《书》三房,《春秋》、《礼记》各一房,有半《诗》、《易》二经中额较多,士子习者亦多,与人耳熟此,故专举及之。”[48]

图4-2 清代7科会试分经录取走势图

从图4-2,则可以看出,乾隆十三年(1748年)戊辰科会试之前,录取者中习《诗经》、《易经》的比重均有一个缓慢的下降,而习《尚书》的则逐科增加,达至峰值34%;乾隆十三年(1748年)之后,习《诗经》的比重则又提高,而习《尚书》的则又下降。习《春秋》与《礼记》二经的人数,基本维持在比重7%、6%左右,变化不大。(https://www.xing528.com)

为何明清分经试士会出现如此的差异?为何修习《易》、《诗》二经的人偏多,而修习《春秋》、《礼记》的人偏少呢?在关于试经人数所出现的差异和变化上,艾尔曼在其著作《中华帝国晚期的科举文化史》第五章中曾经进行过一些尝试性解释,如在关于明代早期的会试中,修习《春秋》的人数多的问题上,他认为一方面与明太祖的政治支持有关,另一方面与胡安国的《春秋传》在当时受到吹捧有关。而对于选择《诗经》的人多,其原因在于其朗朗上口的特质和简短平行的篇章使得易于记忆以及字数较少;对于选择《易经》和《尚书》的人多,其原因在于字数少,大约两万五千字[49]。这种解释应该说有一定的说服力,但是似乎并不全面。吴宣德在其《明代会试试经考略》提出,之所以《诗经》颇受欢迎,既与中国古代的诗学传统有关系,也与诗是一种很好的表达方式,吟诗是一种学问象征有关系[50]。笔者认为,除了这些原因,还因为一方面“诸经之中,惟《诗》文义易明,亦惟《诗》争辩最甚,盖《诗》无达诂,各随所主之门户,均有一之可通也”[51]。另一方面,《诗经》富有情趣,丰富多彩。“《诗》之所纪与《书》不同,忧伤之词多于赞颂,妇人女子之作倍于清庙明堂,草木之疏,鱼虫之谱,鸟兽之情状,器物之终始,山川风俗之险。”[52]从《诗经》在诸经之中的地位而言,《诗经》为“经学之总归,六经之管辖”,与《论语》有着相同的重要地位。晚清今文经学大师廖平认为:“经学四教,以《诗》为宗。孔子先作《诗》,故《诗》统群经……故欲治经,必从《诗》始……治经者知此意,然后以读别经,则迎刃而解……孔子重《诗》之教,显以此为经学之总归。六经之管辖,与《论语》同也。”[53]

而至于《易经》修习的人多,其主要原因恐不在于字数少,而在于《易经》乃是大道之原,“六经”之首,其间蕴含天道奥旨,对于维系封建统治的天道治统具有重要的作用。也正因如此,所以清代《钦定科场条例》规定:“‘五经’题首《易经》、次《书经》、次《诗经》、次《春秋》、次《礼记》,有前后颠倒者,照岀题错讹字句例议处。”[54]再者,也因为“《易》之为书,广大悉备,体大而其用,不穷仁者见仁,智者见智,学者所见各异,而得其用者亦各殊”[55]。而对于《礼记》、《春秋》为何明清士人修习的人数偏少,艾尔曼将其归之为这两经字数太多,吴宣德将其解释为“《礼经》的礼文度数难习、《春秋》微言大义难知”[56]。除此之外,还与《礼记》乃是汉儒所传,古义深奥,难于识记有关。

士人选择何种经书,除了经书自身是否易于学习之外,还应该与地域性的学风有很大的关系。明人罗玘(成化二十三年进士)在谈到江西士子的习经情况时就曾经说过:“(江西十三郡)《礼》之士不及《易》、《诗》、《书》三之一。”[57]到康熙朝时,江西乡试中习《诗经》的士子远多于习其他经,比《易经》还多三分之一,于是康熙三十五年(1696年)题定:“于新增举人十八名之数,《易经》中三名,《诗经》中十名,《书经》中三名,《春秋》、《礼记》各中一名。”[58]

虽然明清时期,习《诗经》、《易经》两经的人数普遍较多,但是具体到某一个地方并非如此,广西桂林就是一个较为特殊的地方。晚清诗人朱琦在为其同乡所作的《〈诗经〉大义后序》中说:

吾乡(广西桂林)经学,自汉陈长孙父子始然,皆治《春秋》而不及《诗》。其后,治《书》有全州文立缙,治《易》有灵川全赐、临桂张茂梧及国朝蒋光昌、麦士奇,治《礼》则陆川庞希睿、全州陈宣,而皆不及《诗》。其善说《诗》者惟阳朔唐瑄一人,而平乐李志亦有《葩经约旨》一卷。盖治《诗》者之难,其人如此……吾乡治经者不乏,独治《诗》者少耳。以予所闻,近代惟唐、李二君,今至子而三矣。[59]

从中可见,广西桂林一带自汉朝一直到清代晚期,治《春秋》者为多,而治《诗经》者为少。这似乎与明清时期绝大部分地区修习《诗经》的人居多的现象是相违背的。从前面乾隆朝时期各省乡试房考官人数的变动上来看,广西乡试《诗经》房基本维持在三房,而《春秋》仅一房。这表明广西全省习《诗经》的士人仍然是很多的,但是桂林这一地方的情况则恰好相反。由此可见,广西桂林一带与其他地区学风迥异。

士人习经也与所受的教育有关。在明代,为了适应专经应试的制度,形成了众多的专经社学。如福建漳州府龙溪县的社学中有专以教授《春秋》的居正社学,专习《礼记》的履正社学[60]。也有很多的私塾先生教授专经,如清代的李霨便自幼从塾师习《易》。“霨幼从塾师受《易》,穷年佔毕,不过工帖括,计应科目而已。”[61]当然也与所受的家庭教育有关,如清人劳潼自幼跟随母亲学习《毛诗》。“劳潼,字润之,亦南海人,乾隆二十年举人,髫龄时母授《毛诗》,长遂习焉。应乡试,《诗经》房溢额者,再或劝改经。潼曰:‘吾不敢忘母教也。’”[62]可见,士子习经与家学有关。明清时期科举世家,由于世代应举,父传子承,代代研习,形成了在当地乃至全国有一定影响的经学世家。如明中期福建晋江的蔡氏、陈氏、苏氏三家,便以治《易》而名扬天下。“明一代天下言《易》者,推晋江,而晋江以蔡、陈、苏三家为最,蔡著《蒙引》、陈著《通典》、苏著《儿说》。《儿说》者紫溪先生参酌蔡、陈二书成一家言也……书岀天下靡然向风,读传义者必以是为津逮。”[63]

当然,士人修习经书,并非局限于一经终生不改,而是经常会出现兼习或转习的情形。在很多时候,士人转习经书并非为了避难趋易,而是有一定的投机心理。“君(汤建衡)少聪慧,甫五岁就塾,章句口诵数百言……未几,补弟子员。初习《尚书》,至辛卯岁,时制重《春秋》,君复改习《春秋》,七月而得举人。”[64]再如,广东南海县的朱让在嘉靖三十七年(1558年)戊午科乡试以《诗经》中式举人,但到了会试时,却改以《礼记》中式进士。“ 庵公(朱让)乡试习《诗经》,会榜则改《礼记》。考《明史·选举志》正德中,会试十七房,分《诗经》五人,《易经》、《书经》各四人,《春秋》、《礼记》各二人,于后《诗》、《易》又各增一房,可知其时风气习《礼记》者希,习《诗经》者多,

庵公(朱让)乡试习《诗经》,会榜则改《礼记》。考《明史·选举志》正德中,会试十七房,分《诗经》五人,《易经》、《书经》各四人,《春秋》、《礼记》各二人,于后《诗》、《易》又各增一房,可知其时风气习《礼记》者希,习《诗经》者多, 庵公逎舍易而趋难,总督殷正茂匾为‘诗礼名家’以此。”[65]可见,汤建衡、朱让两人之所以“舍易趋难”,其目的主要是避开激烈的竞争,有较强的投机心理。明末清初的李雯(明崇祯十五年举人)在《诗经制艺敘》中言道:

庵公逎舍易而趋难,总督殷正茂匾为‘诗礼名家’以此。”[65]可见,汤建衡、朱让两人之所以“舍易趋难”,其目的主要是避开激烈的竞争,有较强的投机心理。明末清初的李雯(明崇祯十五年举人)在《诗经制艺敘》中言道:

而余(李雯)独以《尚书》孤立其间,观数子之操笔,合作一经一纬,托物造意,临文命怀,艺成之后,抚叹盈堂。而予则独拍不调,嗒然若丧。当此之时,未尝不恨高堂夏侯为尔寂寂也……客或说余者曰,《诗》之称于时者多矣,而《尚书》之业犹未显见,以子之才独踞斯域,阖户覃思,左渔右畋,时无英雄而为强霸,岂不然耶?[66]

可见,李雯选择《尚书》而不选择《诗经》,虽然面临着“独拍不调,嗒然若丧”的孤独境况,但最终可以有“独踞斯域”、“时无英雄而为强霸”的成就。

总之,士人习经,选择何经作为专攻方向,是由多种复杂的因素决定的。这既与经书自身的特质有关,更与士子所受的教育以及地域学风有密切的联系。具体到士子个人,既有可能是受家庭影响,亦有可能与学校教育授学有关,更有可能与投机心理,侥幸取中有关。因此,必须对其进行具体分析。

分经试士的考试方式,其优点在于激发士子究心一经,探圣贤之义理。不可否认的是,由于长期实行分经试士的制度,在明清两朝形成了众多的以治专经而昭然于世的经学家,著述宏富,推动了“五经”的纵深研究,而且众多士子治一经,极易形成争辩,从而促进经学的研究。“夫专经之业,壮夫不道,然必有所党,和乃有所纷争,有所纷争乃有所发明。”[67]但分经试士也有其固有的弊端,即士子专学一经,极易造成旁经不通。“一面是儒学中不断地孳生出局部和细节的深度;一面是这种局部和细节的深度不断地把儒学割得支离破碎,使人一叶障目,不见丛林。”[68]对此,明末清初的顾炎武就批判道:

读书不通“五经”者,必不能通一经,不当分经试士……《石林燕语》:“熙宁以前,以诗赋取士,学者无不先遍读‘五经’。余见前辈,虽无科名人,亦多能杂举‘五经’。盖自幼学时习之,故终老不忘。自改经术,人之教子者,往往便以一经授之,他经纵读,亦不能精。其教之者,亦未必皆通‘五经’,故虽经书正文,亦多遗误。”若今人问答之间,称其人所习为“贵经”,自称为“敝经”,尤可笑也。[69]

也正是因为分经试士造成士子“五经”不通,经学根柢浅薄,学风空疏,才使得明末清初的思想界倡导“五经”通读,博经通史。对此问题,乾隆帝也认为:“士子束发授书,原应‘五经’全读,向来止就本经按额取中,应试各生只知专治一经,揣摩诵习,而他经并不旁通博涉,非敦崇实学之道。”[70]

并且专经试士久行,极易造成士子揣摩命题,提前预拟。“且以经文言之,初场试所习本经义四道,而本经之中,场屋可出之题,不过数十。富家巨族,延请名士,馆于家塾,将此数十题各撰一篇,计篇酬价,令其子弟及僮奴之俊慧者,记诵熟习。入场命题,十符八九,即以所记之文抄誊上卷,较之风檐结构,难易迥殊。”[71]“自明以来,‘四书’有拟题,‘五经’亦各有拟题,有拟题因之有大题有小题。科举之例,用其大者不用小者,应科举者始之删注,继之删经,其后有题而已,并无经。”[72]针对专经试士而造成的士子揣摩拟题现象,乾隆九年(1744年),时任兵部侍郎的舒赫德在奏陈科举弊端,倡议科举改革时便提出:“士子各占一经,每经拟题,多者百余,少者数十。古人毕生治之而不足,今则数月为之而有余……应将考试条款改移更张,别思所以遴拔真才实学之道。”[73]

即便是专经试士,用意在于劝诱士子究心一经,有所心得,但实际上在异常激烈的考试竞争下,士子为求取功名,往往会绞尽脑汁,寻找捷径,而并非束发穷经。“考试竞争趋向激烈,加上个人能力有限,使得一些士子不得不寻求捷径完成举子业。”[74]在这种情况下,供士子备考的考试用书便应需而生,从而使得士子不读经书,而专事诵记坊刻。“制艺盛行,经束高阁……而有志穷经,亦今人所难也。”[75]朱熹对此痛斥道:“近年以来,习俗苟偷。学无宗主,治经者不复读其经之本文,与夫先儒之传注,但取近时科举中选之文,讽诵摹仿,择取经中可为题目之句,以意扭捏,妄作主张,明知不是经意,但取便于行文,不暇恤也。”[76]明清时期,士子剿袭旧说,诵习程文墨卷[77],坊间删本之风更盛。“今之为文,以应有司之求者,名为推本朱氏,而往往谬袭时师之曲说,苟以邀一旦之遇而已。”[78]孙承泽目睹士人“本经业”亦“多卤莽”,“他经尤不寓目”,“朝以诵读,惟是坊肆滥刻”[79]。清人陈维崧言道:

今之为诗者流治一先生家言,屈首比偶,湛溺帖括,习章句而掇世资,岂与古之言诗有当欤……今之揣摩呫哔而为诗,犹古之吟谣趋艳而为诗也。[80]

清人范方对于坊刻言道:

今学者于葩经□守一不全之说,约纂所号为至简至要之功,而又坊间互有删刻,移面换目,美其名曰“大全”。[81]

顾炎武甚至批判道,当时的八股文选本已取代“四书”、“五经”,“天下之人惟知此物可以取科名、享富贵,此之谓学问,此之谓士人,而他书一切不观”[82]。

当然,士子寻求捷径以求功名,那是科举考试巨大诱导作用所致。正所谓“夫为之学者,应上所求,不得不以文为业,以文为业,不得不以言是循,以言是循,不得不字栉句比,抽丝穿穴,以求明也。其势盖不能已焉矣”[83]。但是这种投机取巧、剿袭抄撮的风气一旦传播开来,必将使得天下士子不读本经,因陋就寡。“夫昔之所谓三场,非下帷十年,读书千卷,不能有此三场也。今则务于捷得,不过于‘四书’一经之中,拟题一二百道,窃取他人之文记之。”[84]“昔人所须十年而成者,以一年毕之。昔人所待一年而习者,以一月毕之。成于抄袭,得于假倩,卒而问其所未读之经,有茫然不知为何书者。”[85]为了端正学风,清廷三令五申。顺治九年(1652年)命令提学官要生员研读四子书、“五经”、《性理大全》、《资治通鉴纲目》等书[86]。顺治十九年(1662年),给事中杨雍建条奏,要求将坊间“讥讪先贤,崇尚异说,得罪名教”的《四书诸家辨》、《四书大全辨》等书籍概行严禁[87]。乾隆二十九年(1764年)湖南学政李绶上奏力请严禁坊间《礼记》删节本,“《礼记》一经多坊间删本,有《心典》、《体注》、《省度》等名,以致语气割裂,与经学殊有关系”,“饬令地方官出示,将删去本刻板销毁,已经刷印者,禁止贩卖,毋许存留贻误后学,并令各省学政主考,嗣后经题不得尽出素拟,并不得专就删本《礼记》出题”[88]。于是,高宗下令,“嗣后专习《礼记》生童,务须诵读全书,不得仍以删本自欺滋误”[89]。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。