项目开展时长:12周

一、项目来源

几个孩子在区域自选活动中读了一本介绍跳皮筋的书后,产生了尝试跳皮筋的想法。她们从美工区找了一条麻绳,结果在跳的过程中绳子断了,还勒痛了她们的脚。

她们在活动后分享了这件事情,引起了其他孩子的讨论。有人说:“麻绳太硬了,不适合用来跳皮筋。”有人说:“麻绳没有弹性,跳的时候就会勒得脚痛。”有人说:“要用‘皮筋’来跳,不能用绳子。”

那么,“皮筋”到底是什么?孩子们对跳皮筋的话题产生了浓厚的兴趣。

在日常生活中,孩子们已经有了跳高、跳远、跳绳等经验,掌握了一定的技巧。皮筋是我们生活中比较容易找到的材料,便于孩子探索。于是我们决定开展《跳皮筋》项目活动。

二、项目网络图

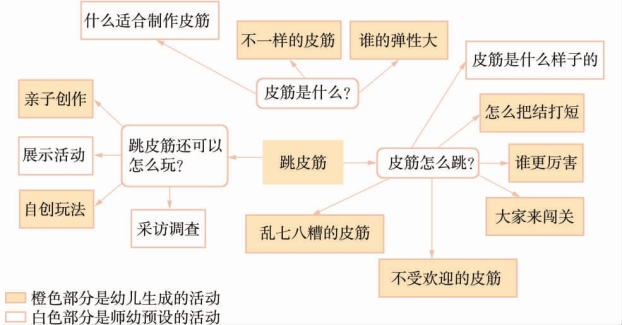

《跳皮筋》的项目网络图如图5.3-12所示。

图5.3-12 《跳皮筋》项目网络图

三、项目目标

1.预设目标

(1)能够通过多种渠道进行材料收集。

(2)能大胆并乐于在同伴面前分享自己的观点,学会团体合作。

(3)能用简单的符号完成自己的计划。

(4)在游戏过程中大胆地提出设想并验证结果。

(5)形成正确的判断价值能力,对他人的意见能够运用批判性思维思考。

(6)在活动中提高肢体的灵敏性和灵活性。

2.生成的目标

(1)知道皮筋的一些特性,如其具有的弹性特征,并会选择适宜的皮筋进行游戏。

(2)尝试用自己的方法打结,思考如何打得更加结实、不易松开。

(3)发现皮筋不易收拾时,会开动脑筋尝试用不同的收纳方法对乱七八糟的皮筋进行收拾。

(4)通过尝试跳皮筋,发现皮筋的多种创新玩法,并体验与同伴玩耍的乐趣。

(5)通过闯关游戏,提高四肢协调能力,并对跳皮筋产生更浓厚的兴趣。

(6)在亲子体验皮筋玩法的过程中,增进幼儿与家长间的情感。

四、项目的驱动性问题

(1)驱动性问题:皮筋是怎么跳的?

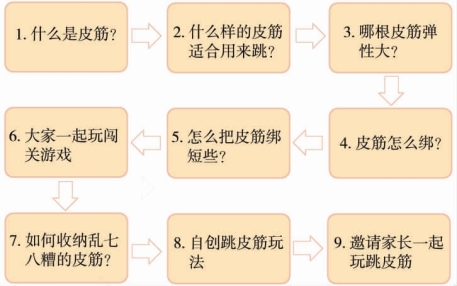

(2)幼儿生成的问题链如图5.3-13所示。

图5.3-13 《跳皮筋》项目问题链

五、项目主要学习内容

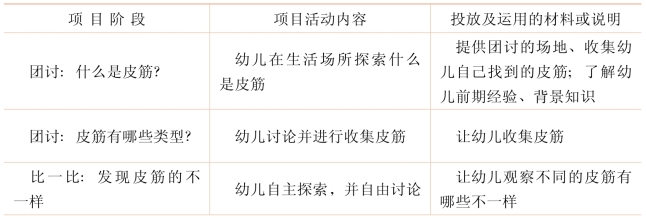

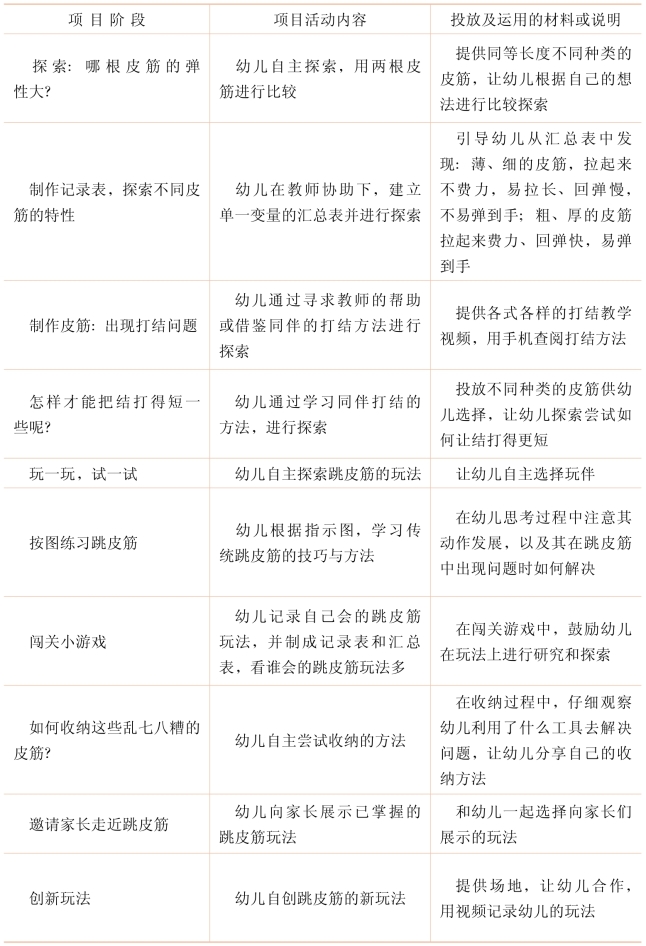

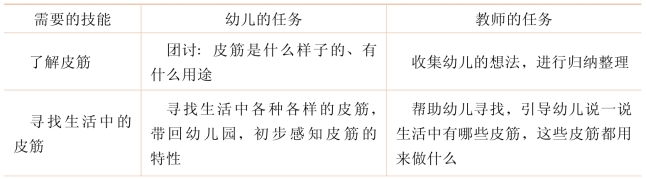

本项目的主要学习内容如表5.3-6所示。

表5.3-6 《跳皮筋》项目主要学习内容

续表5.3-6

六、项目具体实施过程

(一)什么是皮筋?

活动中,孩子们自发讨论:什么是皮筋?

美美:皮筋是一种绳。

琳琳:皮筋是可以跳的。

恒恒:皮筋是有弹性的。

含含:皮筋是扎头发的。

1.幼儿发生的学习行为有哪些?

通过团讨,对皮筋有了初步的认识。

2.教师反思

幼儿能够用流利的语言描述他们知道的皮筋;在做出描述时,会思考如何表达自己的想法。

图5.3-14 幼儿在观察不同的皮筋

(二)哪里有适合的皮筋呢?

经过团讨后,孩子们发现,不是所有生活中的皮筋都适合用作跳皮筋的材料(图5.3-14)。

1.幼儿发生的学习行为有哪些?

幼儿通过团讨和思考得出结论(如扎头发的皮筋虽然也有弹性,但是太短了,不适合用来玩跳皮筋游戏)。

2.教师反思

幼儿会留意与观察在生活中见到的皮筋,收集皮筋进行团讨。在此过程中,要肯定幼儿的想法,让幼儿通过实践操作验证,得出自己的结论,判断某种皮筋适不适合跳。

(三)发现皮筋的不一样

幼儿收集了各种各样的皮筋并带回幼儿园。他们发现皮筋都是有弹性的,而且有粗有细、有长有短、有厚有薄、有圆有方、有窄有宽,有的能拉得很长,有的不能拉得很长……

1.幼儿发生的学习行为有哪些?

(1)能想办法收集到各种各样的皮筋。

(2)会通过观察和对比,发现皮筋的特性及异同。

2.教师反思

注意观察幼儿的动态,鼓励幼儿说出自己的见解,并让幼儿思考:在发现问题后,可以寻求谁的帮助去解决这个问题?

(四)谁的弹性更大呢?

在观察和讨论哪些皮筋适合用来跳、哪些皮筋弹性大的时候,有孩子说:“我的皮筋弹性大,因为它可以拉得很长。”其他孩子提出疑问:是不是拉得长就一定弹性大呢?于是他们开始通过尝试进行验证(图5.3-15)。

图5.3-15 幼儿观察和思考哪些皮筋适合用来跳皮筋

1.幼儿发生的学习行为有哪些?

(1)知道要用同样长度的皮筋进行对比才公平。

(2)会制作简单的记录表进行汇总,并且从中发现越薄、细的皮筋,拉起来越不费力,易拉长、回弹慢,不容易弹到手;越粗、厚的皮筋拉起来越费力、回弹快,易弹到手。

2.教师反思

孩子在这一阶段发展了观察能力、思考能力和对比验证能力。

(五)出现打结问题

制作要跳的皮筋时,孩子们发现自己不会打结,他们有的求助老师,有的查找书籍,有的借助手机查看打结视频,通过多种途径学习了打结方法。

在打结的过程中,有的孩子结打得短,有的孩子结打得长。

1.幼儿发生的学习行为有哪些?

(1)会通过多种途径学习如何打结,发展了手部精细动作。

(2)善于发现问题:发现打的结有的短、有的长,并主动思考如何能打得短一些。

2.教师反思

在这个过程中,幼儿学会简易的打结技能,同时幼儿间彼此学习,营造共同进步的良好氛围。

(六)玩一玩,试一试

孩子们根据自己的想法或教师所提供的图片,尝试跳皮筋(图5.3-16)。在尝试的过程中,他们发现:皮筋多,玩的人少;有的孩子不想拉皮筋,只想跳皮筋;有的皮筋里空间太小,很多动作跳不了;有的皮筋太靠近地面,跳不起来。针对这些问题,孩子们思考出一些解决的办法。

图5.3-16 幼儿自主尝试跳皮筋的游戏

1.幼儿发生的学习行为有哪些?

(1)在尝试跳皮筋的过程中,发现位置不够,会拉开距离;发现没人愿意拉皮筋,会用石头剪刀布的方法决定;玩的人数不够时,会利用场地的柱子拉皮筋。

(2)幼儿的跳跃、踩绳、勾腿等技能提高了。

(3)养成合作礼让的良好品质。

2.教师反思

在初次尝试中,发现幼儿已经初步了解了跳皮筋,但是对于规则、玩法需要再进一步探索和学习。

(七)对着图片,练习跳法

玩了一段时间后,孩子们问教师:还有其他的玩法吗?

教师在游戏区中投放了跳皮筋的图解,大家对照图片练习各种跳法(图5.3-17)。孩子们会先研究图片里有几个人拉绳,他们是怎么跳的;然后拉起绳子,根据图片里的指示尝试。

图5.3-17 幼儿按照图解跳皮筋(https://www.xing528.com)

在尝试中,有的孩子能够理解图示的跳法,并且尝试加大难度;有的孩子会指出其他孩子跳得是否正确,与同伴进行讨论,讨论后再根据图片的解析进行尝试。大家都能虚心接受他人的意见,并且同伴间沟通融洽,氛围和谐。

1.幼儿发生的学习行为有哪些?

(1)通过多次尝试学会传统跳皮筋的玩法。

(2)培养坚持探究的良好学习品质。

(3)乐意接受他人的意见。

2.教师反思

通过多次反复练习,幼儿更加熟练掌握图片中的跳法,同时还培养了验证分辨能力和团结协作能力。

(八)谁跳得最好?

孩子们尝试了不同的跳法后,开始比较谁跳得最好。

幼儿A:我可厉害了,我会这种跳法了。你会吗?

幼儿B:我也会啊!我还会其他的呢!

幼儿C:我还会这个。

幼儿D:我们来比一比,谁的玩法更多,谁更厉害!

怎样评价谁跳得最好呢?孩子们决定制作一个评价表:会3种以上跳法的得1颗星星,会5种以上跳法的得3颗星星,会7种以上跳法的得5颗星星。

通过自我评价,孩子们统计出:会3种跳法的有4人,会4种跳法的有9人,会5种跳法的有10人,会6种跳法的有9人,会7种跳法的有3人。他们还制作了一个玩法统计表,统计自己会多少种玩法,将自己的号码牌放进去,每当学到一个新的跳皮筋玩法,就把自己的号码牌放进下一个格。

1.幼儿发生的学习行为有哪些?

(1)能根据实际情况,商讨制订评价量表,设计表格进行登记统计,能用数字记录相关信息。

(2)会统计自己懂几种玩法,明白数的概念。

(3)具有一定的竞争意识。

2.教师反思

通过比赛的形式,幼儿间形成良好的竞争意识,同时获得游戏所带来的乐趣,学会用表格的形式记录自己会多少种玩法,从而初步习得整理和归纳的能力。基于前期统计数据的经验,幼儿能自行想出用调查表来进行统计,是一个很大的进步。

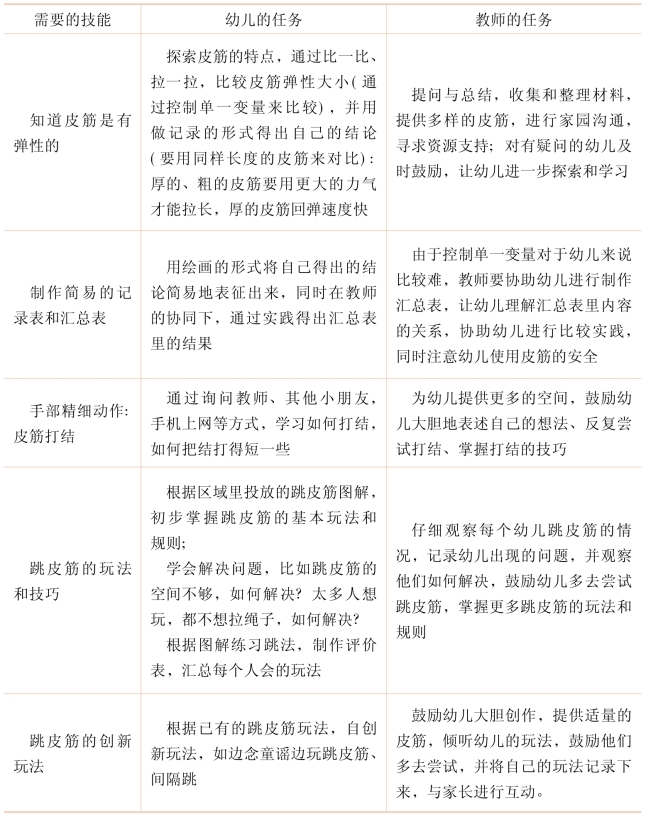

(九)大家来闯关

天天说:“我会8种以上的跳法了,我最厉害!”轩轩说:“不如我们玩一个闯关游戏,闯关最多的最厉害。”于是孩子们开始了“闯关游戏”(图5.3-18)。在教师的引导下,大家自行绘制闯关卡。小伙伴们自由组合,进行闯关,闯关胜利后可获得奖励。闯关游戏进一步激发了孩子们跳皮筋的兴趣。

在玩跳皮筋时,孩子们建立了自己的规则,如:跳的人不可以踩到皮筋,如果踩了皮筋就要停下来,让其他人跳,并且要主动拉皮筋;当看到别人会而自己不会的跳法,可以虚心去请教,学会后就可以在闯关卡上移动自己的牌子。

图5.3-18 跳皮筋闯关游戏

1.幼儿发生的学习行为有哪些?

(1)学会遵守跳皮筋的规则,勇于纠正他人的错误。

(2)学会勾脚、踩线、跳跃等多种跳皮筋的玩法。

(3)通过自我评价和闯关游戏,发展了自我评价能力,尝试了初步的统计及制作评价量规方法。

2.教师反思

在闯关游戏中,幼儿能够获得游戏所带来的乐趣,同时互相学习,掌握更多的跳皮筋玩法。对于一些比较胆怯的幼儿,要多加引导,鼓励其融入游戏中去。在比赛的过程中,不仅发展了幼儿对传统跳法的了解,还提升了幼儿的竞争意识。

(十)不受欢迎的皮筋

宇宇挑了一根皮筋想邀请琪琪玩,可是琪琪嫌弃地说:“不要,这个皮筋松了,不好跳。”针对那些不受欢迎的皮筋,孩子们进行团讨:为什么这些皮筋会没人玩呢?

远远说:这些皮筋太松了,拉不紧。

妍妍说:这些皮筋勒得我很痛。

言言说:这些皮筋没有弹性,不好玩。

宇宇说:这些皮筋太短了,不好玩。

通过尝试,孩子们发现,松了的皮筋拉长后不能回弹,弹性也变得越来越差,在跳的过程中会勒得脚疼,扯的时候需要很大的力气,又容易断,所以这些皮筋没有人玩。

1.幼儿发生的学习行为有哪些?

(1)思考皮筋没人玩的原因,大胆说出自己的想法。

(2)归纳意见,并学会验证结果。

2.教师反思

在拉皮筋实践中,注意提醒幼儿避免被皮筋反弹而受伤。幼儿通过反复实践得出自己的结论,更具有说服力。当幼儿发现问题时,教师不要急于提供答案,而应让他们自己去尝试、探索得出结论。

(十一)收纳皮筋

孩子们在每次闯关游戏后,都把皮筋收拾得乱七八糟,让皮筋的取放变得困难。有孩子提出:“有什么好办法能够让这些皮筋方便拿出来,在玩的时候可以节省拿的时间呢?每次都要解皮筋好麻烦啊!还有一些皮筋打结了,都解不开了。”

图5.3-19 幼儿利用自己的方法收纳皮筋

孩子们开动脑筋想出了各种办法,并进行尝试(图5.3-19)。有些孩子想到了用绕的方式——有的绕在纸巾筒上,有的绕在自己的手上;还有些孩子想到了像折跳绳一样用对折的方法。最后,孩子们想出了绕、卷、折、塞这几种办法,大家齐心协力把所有的皮筋都收纳得整整齐齐。完成后还反思:以后玩了之后要收纳好。

1.幼儿发生的学习行为有哪些?

(1)善于发现问题,并且基于自己的前期经验想方法去解决问题。

(2)探究出收纳皮筋的好方法有绕、卷、折、塞,并会利用现有的材料进行收纳、整理。

2.教师反思

在解决收纳皮筋的问题时,幼儿能积极思考,并齐心协力地把乱七八糟的皮筋整理好,发展了团队协作精神及反思能力。同时,还学会了通过实践验证自己想出的收纳皮筋方法可不可取。

(十二)还有什么不一样的玩法呢?

跳皮筋还有什么不一样的玩法呢?大家热烈地讨论着。

宁宁:我们可以围着圈玩。

程程:可以像爬楼梯一样玩。

菲菲:我想知道爷爷奶奶的玩法和我们现在的是不是一样的。

轩轩:我见过我姐姐玩,我们可以问一下她们是怎么玩的。

实地考察访问后,孩子们回到幼儿园进行了分享。大家讨论、分析得出:随着时间、地点、人物的不同,皮筋可以玩出不同的新花样。

有孩子说:“我也想玩出自己不一样的玩法。”有孩子提出想变换跳的图形,有孩子说想变换跳的难度……于是,孩子们自由组合,然后进行计划,制作了自己的计划表。通过尝试,他们创造出了自己喜欢的新玩法,也从中获得了成就感。

1.幼儿发生的学习行为有哪些?

(1)能够大胆地访问他人,了解皮筋不一样的玩法,提高自己的口语表达能力。

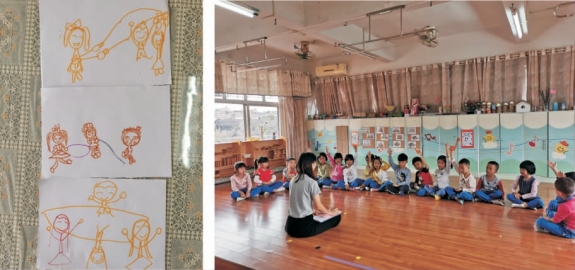

(2)用绘画的形式表征自己创造的跳皮筋玩法,通过实践学会跳皮筋的新玩法。

2.教师反思

幼儿在此过程中,提高了自己的创新能力,发挥想象力创造出自己的新玩法。在这个过程中,教师鼓励幼儿大胆画出自己的跳皮筋玩法,让幼儿在创新实践中找到自己玩法的不足,不断地修改和完善,从而形成自创的跳皮筋新玩法(图5.3-20)。

图5.3-20 幼儿在教师的鼓励下绘制自己的玩法(左)并进行分享讨论(右)

(十三)邀请爸爸妈妈来玩跳皮筋

有孩子说:“我会玩那么多种跳皮筋游戏,我要把我的玩法展示给爸爸妈妈看。”于是,孩子们产生了邀请爸爸妈妈一起来玩跳皮筋的想法。

经过讨论,他们确定首先要制作邀请函,邀请爸爸妈妈来幼儿园;然后要做好计划,比如打算几个人一起跳,向爸爸妈妈展示自己跳皮筋的玩法。

在玩的过程中,彦彦的爸爸边玩边念童谣,吸引了孩子们的关注。于是他们让彦彦的爸爸教自己念童谣,大家边念童谣边玩跳皮筋,以6个家庭为1组进行小组玩法创新并进行展示,把活动推向了高潮(图5.3-21)。

1.幼儿发生的学习行为有哪些?

(1)勇于在众人面前表现自我,展示自己掌握的跳皮筋玩法。

图5.3-21 家长参与跳皮筋的游戏活动

(2)在家长展示新玩法时,学习并积累成自己的跳皮筋玩法。

(3)学会制作邀请函,邀请爸爸妈妈参与,一起体验跳皮筋的乐趣。

2.教师反思

幼儿的想象力是无限的。本次活动中,幼儿快乐地习得传统民间游戏跳皮筋的玩法,家长们参与进来向幼儿展示新的玩法,让幼儿积累了新的游戏经验,同时增进了幼儿与家长间的感情。

七、项目反思

在项目活动中,幼儿能够积极提出问题、在团讨时踊跃参与,从而提高了语言表达能力、独立解决问题的能力。在游戏过程中,当发现问题时,幼儿能通过自己的探索寻找答案,并且想办法加以验证,培养辩证思维,以及善于思考、主动学习的好品质。同时,幼儿学会与他人进行有效的沟通,学会独立解决一些冲突,提高了自己的社会交往能力。幼儿通过探索传统游戏的玩法,在其基础上进行创新、形成了新玩法,建立了自己的游戏规则;通过展示自己学到的跳皮筋方法,更加勇于表现自己,从中体验到游戏带来的乐趣。

幼儿在活动中是参与者,教师是引导者与支持者。教师要学会读懂幼儿,对幼儿活动的形成要有价值的引导。因此,教师要改变观念,改变自己的教育行为,并从幼儿的表现中检验自己的教育行为。《幼儿园教育指导纲要》强调:教师要关注幼儿活动中的表现与反应,敏感地察觉孩子们的需要。我们要注重幼儿的探索过程,不要只注重结果。教师要提升自己的开放性思维能力,锻炼在幼儿探索过程中的观察能力,多去倾听孩子们的声音,多让孩子们去探索,尊重孩子们的独立性。

八、附表

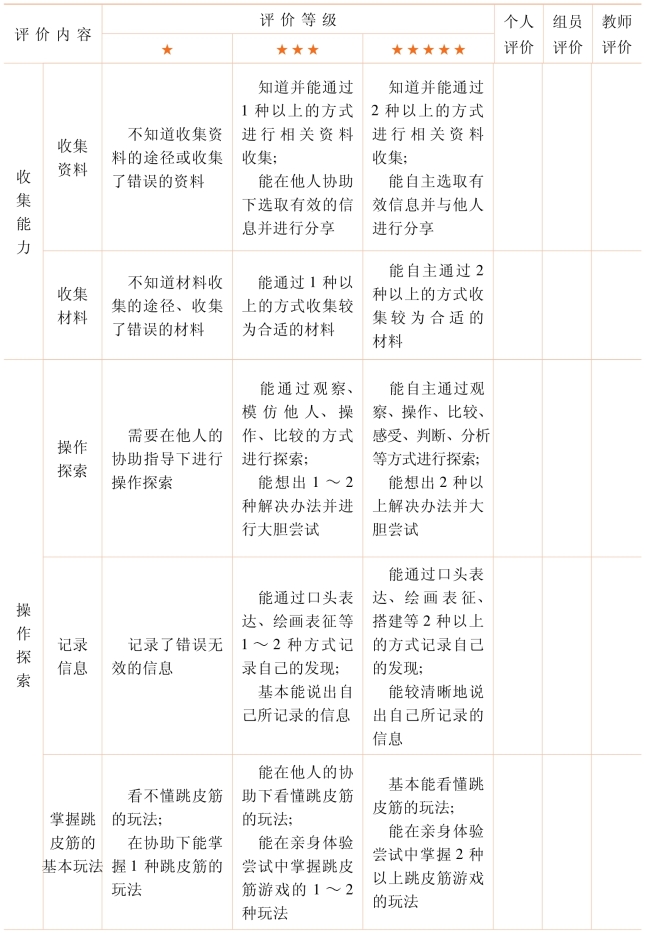

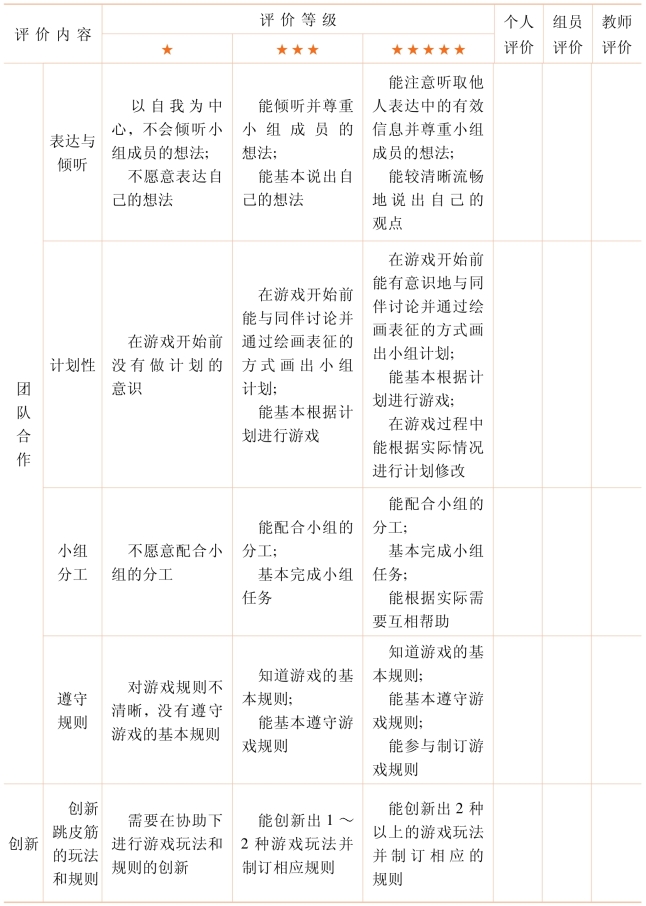

表5.3-7和表5.3-8所示分别为《跳皮筋》项目的活动框架和评价量规。

表5.3-7 《跳皮筋》活动框架

续表5.3-7

表5.3-8 《跳皮筋》活动评价量规

续表5.3-8

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。