丁 新(1)

随着大数据成为一种新的研究视角而不断深入社会科学的方方面面,利用数据分析进行量化研究,并以此作为史学研究的辅助手段,早已不是什么新鲜的事情。但大数据时代的来临,绝不是简单地由数据库到大数据这样一个规模上的扩大。在浩如烟海、细大不捐的史料中,直接以数据出现,可以进行量化分析的并不多。大数据理论对于历史研究的意义,不仅在于可以有效利用大量的多样性数据对历史事实进行分析,并从更多维度来观察分析对象,更在于能够充分挖掘和揭示出有限数据背后蕴含的意义与价值。IBM提出了大数据的5V特点:Volume(大量)、Velocity(高速)、Variety(多样)、Value(价值)、Veracity(真实性)。在这5V中,可能越往后面对历史学研究的意义就越重要。就“大量”和“高速”而言,历史学相比其他学科并不突出;而多样性是历史学在大数据视域下首要的特性,价值和真实性则更是历史研究尤可期待的对大数据理论的特殊贡献。

考古学比历史学更早地大量引入了量化分析方法,但主要限于对考古遗存种类、器质数量的对比分析和器形上的规律总结,以及一些细节研究比如“微痕研究”。就夏商文化研究而言,直接文献中存在数据可谓寥寥无几,考古发掘中产生的可供直接计算的结构性数据也非常有限,但考古学者们也偶尔会使用。比如何驽先生对陶寺文化谱系的研究中,试图通过一定的数据分析来解决陶寺文化早期与庙底沟二期文化之间的关系。(2)因此,本文将以夏商文化起源问题为例,指出在数据罕见的上古史研究中,我们应该更加注重大数据理论对于数据的多维度分析,揭示简单的数字背后蕴含的价值和意义,这是大数据对于考古学和历史学研究意义所在。

众所周知,夏商都有鼎。但不同的是,夏鼎是四足的,而商鼎是三足的。不仅鼎是如此,文字上商也偏好三足,而避用四足。徐中舒先生早就注意到“商代象形字的画兽绝不作四足形”,他说:“文字上作四足形的只有鼄龟黾等爬虫类或小虫是如此。但商人总不大高兴画四足的动物,例如龟字他们一方面画作四足形,而另一方面又省略为两足或者一足的侧视形。”(3)画马亦两足,《汉书•万石君传》说:“画马与尾当五。”徐中舒先生认为,这并不能解释为四足加一尾为五,“正当的解释是尾三足二”。(4)相比之下,仰韶文化出土的遗物上“鸟作两足(或将足省去),兽作四足,与小屯的作风有很明显的界限”(5)。我们知道,夏文化与西部地区的仰韶文化渊源更加紧密,而先商文化则被认为源自东部地区的龙山文化。就鼎而言,龙山文化和商文化都出三足鼎,而夏文化多为四足鼎,仰韶文化避用三足器的界限更加清晰。

仰韶文化之前的情况涉及老官台文化、磁山文化、裴李岗文化三者之间是否存在联系或者承袭关系,这一直在考古学界颇具争议。有人认为,老官台文化是磁山、裴李岗文化的继承者,他们具有某种相似的文化特征,且碳十四年代测定表明,老官台文化总体上晚于磁山、裴李岗文化。老官台文化,以其中北首岭遗址为年代确定依据,分别确定在公元前4515年和公元前4375年(树轮校正在公元前5150年和5020年)。(6)夏鼐先生指出,老官台文化具有典型特征的两种陶器是圈足钵和三足器。(7)而三足器是上述三个新石器早期文化相似性最为明显的一个文化特征。20世纪30年代在陕西宝鸡斗鸡台出土的“瓦鼎”,就是一个老官台文化的三足罐。在所有老官台文化遗址中都能常见三足器,“大量的、形式多样的三足钵的存在,是渭水下游老官台文化的显著特征之一,其中素面无纹的C型三足钵也常见于河南的裴李岗文化中”(8)。说明老官台文化不仅有与磁山、裴李岗文化相近的特征,它们之间可能还保持着密切的联系。

而令人惊讶的是,老官台文化的继承者仰韶文化在继承了老官台文化大量文化特征的同时,却唯独抛弃了三足器。以北首岭遗址为例,北首岭遗址第5层为老官台文化,上面叠压着仰韶文化早期文化。在北首岭的老官台文化层,“器形和器类组合以筒形三足罐、鼓腹三足罐、三足钵、圈足碗和圜底钵为基本组合,而北首岭遗址仰韶文化早期遗存则以小口双耳平底瓶、直腹平底罐、圆腹平底罐、蒜头细颈壶、尖底器等为基本组合”(9)。同样在北首岭遗址,仰韶早期文化层却不见三足器。再来看磁山遗址上的磁山文化与后冈文化,磁山文化有与老官台相似的三足钵,但三足钵在仰韶文化后冈类型中却不见。(10)后冈仰韶文化中有三足鼎的出现,但是已经被认为是仰韶文化晚期的遗存,“甚至是真正发展到了仰韶文化的尾声”(11),这里的鼎形器很可能是受到了早期的龙山文化影响。此外,在王湾一期中也有锥足圜底罐形鼎。但张宏彦先生认为,“鼎类器不见于同时期的仰韶文化,此种因素应承自本地区的裴李岗文化。”(12)

图1 北首岭老官台文化77M10陶器组合(13)

1.圜底钵(77M10) 2.鼓腹三足罐(77M10丙:3)

3.筒形三足罐(77M10乙:3) 4.圆腹罐(77M10丙:6)

5.平底碗(77M10丙:4) 6.鼓腹三足罐(甲:1)

图2 北首岭仰韶文化早期典型陶器分布图(14)

1.78M13:4 2.77M9:1 3.77M9:4 4.77M12:5 5.77M18:1 6.77M17:11 7.77M17:10 8.H9:2 9.77M15:7 10.77M7:5 11.77M17:1 12.77M6甲:7 13.77M3:2 14.77M8:14 15.77M3:6 16.77M3:5

问题的关键还在于,在从老官台文化到仰韶文化的传承中,并非存在某种文化的断裂,而更可能是仰韶文化在发展中果断和彻底地摒弃了三足器。例如,老官台文化李家村遗址中的缸、钵等器形虽然具有与北首岭相似的三足器器身,却都演变为圜底、平底、圈足还有凹足底。(15)这说明仰韶文化是在继承老官台文化过程中取消了三足形式,而非外来文化所为。

事实上,不仅鼎类器,全部三足器都几乎绝迹于整个仰韶文化。同样,在受仰韶文化影响的区域里发现的皂市下层文化、大溪文化、屈家岭文化等遗址中,也一律不见三足器的痕迹。而相比之下,以磁山—裴李岗一线以东的主要文化遗址里不仅都有三足器,而且都非常发达。例如,大汶口文化里是常见的釜形鼎、钵形鼎、罐形鼎、三足罐、三足钵,在其他东方的新石器遗址,诸如后冈文化、马家浜文化、崧泽文化、良渚文化等,也都是常见的器形。这意味着在公元前5000年至公元前3000年这段漫长的仰韶文化发展时期,以渭河流域为中心的西部地区与以大汶口文化及其以南的东部地区是呈割裂状态的,彼此很少交流,因而各自发展出了两个不同系统的文化大系。不管是内海,还是沼泽或者其他什么原因,总之,这个屏障造成了这两个不相交流的文化大系,同时也划分出了东方和西方两个不同的族群,而三足器则是可以将两个文化大系和族群加以区分的有效标志。

在卜工先生对庙底沟二期文化的分野中,具有仰韶时代特征的A陶器群与具有龙山时代特征的B陶器群绝不共生。(16)A陶器群绝大部分为平底器,B陶器群则广泛存在着庙底沟二期的典型器形斝,这暗示了三足器作为仰韶文化与东方文化的分野即使在同一类型文化中也是存在的。

由此看来,夏文化中不用“三”与商文化中不用“四”,各自有着非常深的历史根源,因而也就有更加深刻丰富的文化内涵。

古人用数是非常讲究的,尤其是涉及身份、族属等问题的礼器。在五行学说里,三属木,木代表东方,所谓东方甲乙木。同样,四属金代表西方,二属火代表南方,一属水代表北方,五属土代表中央。东方人最初敬奉三皇,即伏羲、神农、燧人。秦人奉四帝说,因为秦人居于西陲,“自认为主少皞,作西畴,祠白帝”。(17)少皞为东方神,秦人本东夷西迁,但秦人祠白帝,可以看出秦人以西方之主自居,所以祠白帝,崇奉四帝,乃以西方属金,而金为四,金色用白之说。而汉推土德,“色上黄,数用五”(18),故《史记》以《五帝本纪》开篇,示数取五,奉黄帝为祖,示土德。而五行学说虽至邹衍时始以百家学闻名,但古人的五行观却非常的久远。启征有扈氏即以其“侮五行,怠三正”。因此,仰韶文化弃用三足器,或因其着眼于东西方不同族属的文化上的区别。东方族群更避用四,因为四属金,金克木,东方属木。

为什么来自西部的夏文化不用三而用四,相反东部的龙山文化则用三而不用四?除了神学、信仰上的解释,它的现实根源是什么?首先,可能是环境变化的因素。磁山、裴李岗时期的黄河流域可能是一片广袤的森林,今天的黄土高原,即老官台文化的位置在七八千年以前可能也都被森林所覆盖。中国古代的传说里暗示中国在远古时代可能经历了一个广泛的巢居时代,树木在甲骨文里被以三足形态表示,至今木还是这个形态,而三足器从形象上来说类似树上筑巢的形象体现,可能是远古的人们从鸟巢那里习得的器形。进入仰韶时期以后,气候开始变得干燥,人们纷纷下地居住,在仰韶文化遗址中即常见房屋。而东部雨水较西部更加丰富,洪水频繁,沼泽密布,三足器在东部继续发展,而龙山文化也起源于东部。因而东部巢居时代比西部更长是完全合理的事情。与环境相关的三足器的实际用处可能是隔离潮气,还可以防止地面的虫类爬进容器内,同理还有刺形纹。而后来在西方和北方盛行的乳袋状足鬲则是为了保温,因此特意将足尖设计成乳头状。总之,三足是巢居时代人们寻求安全与卫生的一种生活方式。当环境变得干燥,土地变得坚硬平坦,也就不需要费太多功夫去造三足了。

三足器的足非常不易加工。邹衡先生“曾把一批足跟砸破后进行观察,发现他们(指涧沟先商文化)同龙山文化一样,大都是层层包制”(19)。这说明三足器的制作是非常有技术含量的,比较复杂的。因而,广泛地运用三足更多是有实际的需要,而非仅仅是器形的美观。邹衡先生对三足用处的解释是“由于土灶的被普遍使用,足跟就渐渐变为废物,而逐渐走向消灭”(20)。然而,就渭水流域仰韶文化而言,其土灶与使用鼎的豫西和晋西南等地相比,形制类似,却不见三足器。对仰韶文化中的灶进行系统研究的李成先生认为:“不同文化中炊器炊具形制的差异,应当与不同人群生活习惯和文化传统有关,与灶址的形制关系不大。”(21)根据按年代顺序绘制的“郑州小屯两地各期文化比较图”(22)可以看出,从郑州殷商文化早期到小屯殷商文化晚期,发现的鬲的足是逐渐变短而最终消失的。三足的逐渐缩短是与西迁的人们对环境的逐渐适应程度相互对应的。而土生于此的仰韶文化则在很久以前就取缔了三足。到后来,三足器仅以鼎的形式作为礼器而延续下来。

环境的因素可能使三足器像小屯殷墟文化那样逐渐的蜕化,但却很难解释为什么会如此坚决和彻底地从仰韶文化中消失。

第二种可能是仰韶文化生产方式及其造成的图腾崇拜。鱼作为一种繁殖较快且比较容易捕获的动物和食物,在人类早期摆脱蒙昧之初是重要食物。恩格斯说:“自从有了这种新的食物(指鱼)以后,人们便不受气候和地域的限制了,他们沿着河流和海岸,甚至在蒙昧状态中也可以散布在大部分地面上。”(23)仰韶文化的考古发掘中出土了大量的渔猎工具,如西安半坡遗址“共发现渔猎工具644件,其中包括石、角制的矛头6件,石、骨制的箭头288件,骨鱼叉21件,钩9件,石网坠320件”(24),“今日原始民族所具备或者常用的那些类型,差不多都发现了”(25)。淅川下王岗遗址一共出土近170件网坠和螺壳、鱼骨等大量水产动物的骨骼。(26)鱼类在仰韶文化生产生活中的重要地位可见一斑。与之相对应的仰韶文化的彩陶中有大量与鱼有关的图案或称鱼纹的发现。仰韶文化半坡类型分布广泛,“其中,西安半坡遗址、渭南史家遗址、陕西西乡何家湾新石器遗址、山西芮城东王村、西王村、宝鸡北首岭、邠县下孟村等地都有鱼纹发现”(27)。著名的半坡人面鱼纹盆,人面眼角两边各有两条小鱼,人面头顶上有一个三角形图案,而“人面上方的三角形图案就是两耳旁的鱼的俯视图,两个图案的结构、花纹、颜色几乎完全相同”(28)。这个人面的造型,很可能就是当时人神化出来的“鱼神”。主持半坡遗址发掘的石兴邦先生认为,半坡彩陶上的人面鱼纹“具有图腾崇拜的含义,……每一个鱼纹图饰,我们都可以把它解释成部落神或氏族神”(29)。王大有先生认为:“陶器、陶塑是自然图腾的直接模拟,是享物的替代物,彩陶、彩绘陶是陶礼器。在彩陶上绘制的纹样,都不是无意识的即兴之作,而是图腾徽铭,示族属。”(30)因此,笔者认为仰韶文化中三足器的缺乏与所处文化中对鱼的崇拜有非常直接的关系。

与仰韶文化中鱼纹密切相关的是鸟纹,很多地方鸟纹与鱼纹共存。北京大学赵春青先生专门研究了仰韶文化中鱼纹与鸟纹共存的现象,他把仰韶文化中鱼鸟共存的陶器图案划分为四类:大鱼吞鸟图、水鸟啄鱼图、鱼鸟共存图和鱼鸟合体图。(31)鱼鸟共存的仰韶彩陶说明了在仰韶文化中存在着一段以鱼为图腾崇拜的族群和以鸟为图腾崇拜的族群共存的时期。总体上说,在分布广泛的仰韶文化中“稍早以半坡类型的鱼纹为主,稍晚则以庙底沟类型的鸟纹为主”(32)。严文明先生认为,庙底沟地区的彩陶文化“似乎鸟纹比蛙纹晚出”(33)。而这恰恰与仰韶文化中的三足器只见于河南洛阳王湾、郑州大河村、安阳后冈一期等仰韶文化晚期庙底沟类型中的现象完全吻合。反之,这种现象也印证了三足器并非仰韶文化自身的特征,而是东方龙山文化入侵的一种特征。

三足器这种器形源自鸟巢和巢居生活。三足是树木根部的写照,而三足之上的容器则是鸟巢象征。“三”表意为“多”,三足既可保持稳定,又有稳定的象征。旧石器时代的人们曾如鸟一样巢居在树上,而在东方和南方的沼泽地带的人们巢居的时间显然要长于中部和西部的高地上的人们。因此东方鸟图腾部落陶器和随后青铜器的器形就以三足器为主,三足形象也在鸟图腾文化里具有非常丰富的内涵。

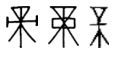

三足器首先被用来作为王权的象征。鼎自不必多言,起初是一种炊具,在发展出青铜器的鼎之后,逐渐成为只能为王或者王授权使用的一种礼器。商代夏,迁夏九鼎。鼎文化通过龙山文化已经被夏民族接受为王权的象征。商的最高统治者称为帝,而周称天子。许倬云先生在《西周史》中用很大篇幅论述了周人用“天神”取代商的宗神“帝”的意义。其中也涉及对于“帝”甲骨文字意义的溯源。(34)在甲骨文和金文中有如此形态: 。对于“帝”字形态和含义的来源,有束薪说、祭器说,标识法和根蒂说,以根蒂说见长。(35)然而,即便是根蒂说也没有清晰地指明其与帝王的地位有何等的关系。其实,帝这个字的甲骨文形象是一个很牢固的鸟巢,下面有三个根茎,三表示多;上面有个倒立的三角,表示巢;中间还有一个像手臂一样的横线,表面的意思大概是枝干或者供攀援的枝干,而事实上意味着权力,因为很多帝字甲骨文形态呈手臂状或者箭头状,比如鬼方的鬼,甲骨文中写作

。对于“帝”字形态和含义的来源,有束薪说、祭器说,标识法和根蒂说,以根蒂说见长。(35)然而,即便是根蒂说也没有清晰地指明其与帝王的地位有何等的关系。其实,帝这个字的甲骨文形象是一个很牢固的鸟巢,下面有三个根茎,三表示多;上面有个倒立的三角,表示巢;中间还有一个像手臂一样的横线,表面的意思大概是枝干或者供攀援的枝干,而事实上意味着权力,因为很多帝字甲骨文形态呈手臂状或者箭头状,比如鬼方的鬼,甲骨文中写作 (36),是一个顶端和双臂呈箭头状的木字。帝字中间的横线还有一个作用是保持平衡和稳定。我们走独木桥的时候,为了保持稳定会平展双手;基督教十字架一横一竖也是稳定的涵义。而无论作为鸟巢,还是王权,最重要的都是稳固、稳定。在各种文明里,统治者居住的堡垒是权力象征最通用的形式。在鸟图腾崇拜的文化里,首领居住在最稳固的巢穴里,发号施令,自然是王权最好的象征。因此,“帝”是鸟图腾崇拜的非常生动的象征,也诠释出三足崇拜的影响,更通过帝这个字,再次印证了商文化鸟图腾的文化根源。

(36),是一个顶端和双臂呈箭头状的木字。帝字中间的横线还有一个作用是保持平衡和稳定。我们走独木桥的时候,为了保持稳定会平展双手;基督教十字架一横一竖也是稳定的涵义。而无论作为鸟巢,还是王权,最重要的都是稳固、稳定。在各种文明里,统治者居住的堡垒是权力象征最通用的形式。在鸟图腾崇拜的文化里,首领居住在最稳固的巢穴里,发号施令,自然是王权最好的象征。因此,“帝”是鸟图腾崇拜的非常生动的象征,也诠释出三足崇拜的影响,更通过帝这个字,再次印证了商文化鸟图腾的文化根源。

在甲骨文中,很多标识淮夷鸟图腾部落的字都是有树木或者鸟巢形,比如涂山的涂 、余无戎的余

、余无戎的余 。再如宋,殷亡之后遗民居于宋国。宋字,

。再如宋,殷亡之后遗民居于宋国。宋字, 在甲骨文中也呈三足状。此外,鸟图腾部落还用三足形象表示居所,尤其是比较重要的建筑,比如都城,祭室。表示都城的亳、京也都有树木状的底座,而其上端则是一个屋檐状的人字形顶盖。比如,宋的另一种甲骨文体

在甲骨文中也呈三足状。此外,鸟图腾部落还用三足形象表示居所,尤其是比较重要的建筑,比如都城,祭室。表示都城的亳、京也都有树木状的底座,而其上端则是一个屋檐状的人字形顶盖。比如,宋的另一种甲骨文体 ,这种顶盖在那个时候只有王室才可以用。再如“室”这个字,

,这种顶盖在那个时候只有王室才可以用。再如“室”这个字, ,上面是一个顶盖;“至”,

,上面是一个顶盖;“至”, ,在甲骨文中是一条放在祭台上的鱼,这表明是龙(鱼)图腾崇拜族群的君主用来祭祀的场所。考工记云:“夏曰世室,殷曰重屋,周曰明堂。”武王伐纣之后,感慨道:“自洛汭延于伊汭,居阳无固,其有夏之居。我南望过于三涂,我北望过于有岳,丕愿瞻过于河,宛瞻于伊洛,无远天室。”这说明“室”是一个与夏有着特定联系和重要意义的场所名称,室表示君主所在之处。因此甲骨文中亳(

,在甲骨文中是一条放在祭台上的鱼,这表明是龙(鱼)图腾崇拜族群的君主用来祭祀的场所。考工记云:“夏曰世室,殷曰重屋,周曰明堂。”武王伐纣之后,感慨道:“自洛汭延于伊汭,居阳无固,其有夏之居。我南望过于三涂,我北望过于有岳,丕愿瞻过于河,宛瞻于伊洛,无远天室。”这说明“室”是一个与夏有着特定联系和重要意义的场所名称,室表示君主所在之处。因此甲骨文中亳( )、京(

)、京( ),应该都是三足器盛行的族群的王城所在。

),应该都是三足器盛行的族群的王城所在。

由此可见,夏文化中的四和商文化中的三,其文化上的差异源自彼此生活环境和生活方式的差异,进而形成各种不同的图腾崇拜,最终成为具备身份识别功能的文化符号。可以说,三和四之中蕴涵的竟然是夏、商文化东、西二源的历史轨迹。如果这个假设成立的话,我们对今天人们家常话中常见的“不三不四”是否有了别样的理解?从海量的数据中演算出精微的结论与从精微的数据中发现海量的内涵,这两者都是大数据应该带给历史研究的气息。

(1) 作者单位为南京大学。

(2) 何驽:《陶寺城址陶寺文化谱系研究调研报告》,“中国考古网”,http://www.kaogu.cn/html/cn/xueshuyanjiu/yanjiuxinlun/qita/2013/1025/33280.html。

(3) 徐中舒:《再论小屯与仰韶》,郑杰祥:《夏文化论文选集》,中州古籍出版社1985年版,第8页。

(4) 同上书,第7页。

(5) 同上书,第10页。

(6) 张忠培:《中国北方考古文集》,文物出版社1990年版,第5页。(https://www.xing528.com)

(7) 夏鼐:《我国近五年来的考古新收获》,《考古》1964年第10期。

(8) 张宏彦:《渭水流域老官台文化分期与类型研究》,《考古学报》2007年第2期。

(9) 魏继印:《北首岭遗址仰韶文化早期遗存研究》,《考古》2012年第12期。

(10) 河北文化管理处、邯郸市文物保管所:《河北武安磁山遗址》,《考古学报》1981年第3期。

(11) 中国科学院考古研究所安阳发掘队:《1971年安阳后冈发掘简报》,《考古》1972年第3期。

(12) 张宏彦:《中国史前考古学导论》,科学出版社2011年版,第165页。

(13) 张宏彦:《渭水流域老官台文化分期与类型研究》,《考古学报》2007年第2期。

(14) 魏继印:《北首岭遗址仰韶文化早期遗存研究》,《考古》2012年第12期。

(15) 张忠培:《中国北方考古文集》,文物出版社1990年版,第4页。

(16) 参见卜工:《庙底沟二期文化的几个问题》,《文物》1990年第2期。

(17) 孙锡芳:《〈史记•五帝本纪〉五帝说浅析——兼论先秦时代产生的两种五帝说》,《山西师大学报(社会科学版)》2006年第4期。

(18) 《汉书•武帝本纪》,中华书局2005年版,第142页。

(19) 邹衡:《夏商周考古学论文集》(再续集),科学出版社2001年版,第99页。

(20) 同上书,第10页。

(21) 李成:《渭水流域仰韶文化灶址的初步研究》,《考古与文物》2011年第2期。

(22) 参见邹衡:《夏商周考古学论文集》第一篇《试论郑州新发现的殷商文化遗址》图四。

(23) 恩格斯:《家庭、私有制和国家的起源》,人民出版社1999年版,第21页。

(24) 中国科学院考古研究所、陕西西安半坡博物馆:《西安半坡》,《中国田野考古报告集》(考古学专刊丁种第14号),文物出版社1963年版,第75页。

(25) 石兴邦:《陕西渭水流域新石器时代的仰韶文化》,《人文杂志》1957年第2期。

(26) 郑杰祥:《新石器文化与夏代文明》,江苏教育出版社2005年版,第143页。

(27) 安志敏:《裴李岗、磁山和仰韶——试论中原新石器文化的渊源及其发展》,《考古》1979年第4期。

(28) 杨玥:《“人面鱼纹”新探》,《中原文物》2009年第1期。

(29) 石兴邦:《中华龙的母体和原型是“鱼”——从考古资料探索中华龙的起源和发展》,《濮阳职业技术学院学报》2011年第3期。

(30) 王大有、王双有:《图说中国图腾》,人民美术出版社1997年版,第40页。

(31) 赵春青:《从鱼鸟相战到鱼鸟相融——仰韶文化鱼鸟彩陶图试析》,《中原文物》2002年第2期。

(32) 巴家云、胡昌钰:《仰韶文化的鱼纹和鸟纹不是图腾崇拜》,《西南师范大学学报(人文社会科学版)》1988年第4期。

(33) 严文明:《论庙底沟仰韶文化的分期》,《考古学报》1965年第2期。

(34) 许倬云:《西周史》,三联书店2012年版,第115页。

(35) 同上。

(36) 郭沫若:《释干支》,《甲骨文字研究》,人民出版社1952年版,第17页。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。