生存是人类生活的第一要义,求生存需要物质基础,当基本生存条件得到保障时,进一步的发展又成为人们的追求。1950 — 1966年的边疆移民,基本都是因“支援建设”到边疆的,这些“支边”移民的迁移正体现了那一时期人们求生存谋发展的途径和社会环境。

“出身不由己,道路可选择”是那时的一句著名口号。“文化大革命”前,每次升学考试都要对所有考生进行政治审查,政审的主要依据是家庭出身和主要社会关系,如果某人出身剥削阶级家庭,家中又有人被杀、关、管,再加上评语里有“划不清界限”等字样,则被划入“不宜录取”就没有什么悬念了,所以政审实际上决定了青少年的命运。当然,在实际的过程中,同样的家庭出身,可能对某些人影响大而对另一些人就要小些。这与考生的学校、招生的学校以及考生家长所在地党组织的人际关系和政治取向有关,在大政策的前提下,具体办事的人有较大的操作空间。对政治审查影响更大的是当时全国的政治大气候,例如1964年,“四清”运动开展,阶级斗争全面升温,高校招生的阶级路线突然收紧。出身不好的考生几乎完全被拒之于高校门外,只有极个别高级统战对象的子女被录取。[15]

总之,对那时的青年来说,无论升学还是就业,工农和干部子女都有优先的权利,而那些“剥削阶级家庭”出身的青年则存在许多困难。不论出于逃避这些升学就业的歧视,还是为了改变这种状况,证明自己的“革命性”,许多出身不好的青年只能选择上山下乡、支援边疆。到1966年为止,全国上山下乡的城镇知识青年,已达一百余万人,这是一个以社会青年占多数,以普通市民子女为主体的青年群体,出身于“剥削阶级家庭”或“有问题家庭”的子女占据了相当大的比例。[16]西双版纳的武汉移民中,有好几个都是因为一些言论受到“冲击”,而到云南来支边的。

Pzh:为什么选择到云南?这也许是我当时唯一的选择。我当时在学校里成绩还是名列前茅的,上大学应当没有问题。但在毕业前一年,我们班内搞“自我革命”活动,讨论迟到、随地吐痰是不是有阶级斗争,我对此持怀疑与否定态度,因提意见与同学发生争辩,结果被认为阻挠革命活动,因而开除团籍。高考也参加了,当然是没被录取,当时并不公布分数。那一年,对我们这一批学生有三次机会,一是到新疆去,二是招收中学教师,三是招工。这三项我都报了名,但都杳无音信。因为我“思想有问题”,就是新疆我也去不成。[17]

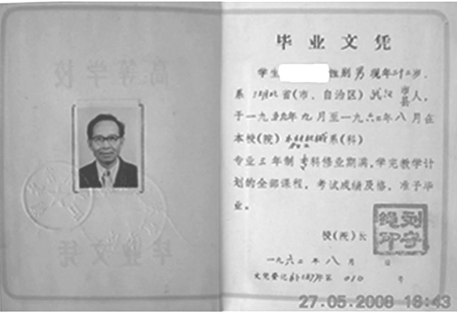

武汉财贸支边“职工简明登记表”的“文化程度”一栏中,学历最高的是现勐海一中的一位退休教师Lsl,为“大专二年”[18]。本来应该在1962年毕业的他,后来却没有拿到文凭,据说是和几个同学因为八字方针被“调整”出来了,“大学是读三年,我们等于是提前半年做了毕业考试,他就是落实八字方针,我们算三年又不能算,算两年半又说不清楚,所以一般填个两年完了”。离开学校后“出来又没有工作,当时我们就在小学代课,做代课老师。当时国家对于吸收人的编制很严,在我们那个时候,所以中小学都想要我们留在他们学校教书,但是没有这个编制,由于没有编制不是属于正式职工,所以我们也有点不安心。在1965年呢,云南省到武汉市招收财贸职工,到武汉来做一些报道……所以把这个当作一个机会,很乐意地就来了”[19]。对于他为什么被“调整”出来,也有同来的武汉人说,是因为他说了什么当时环境下不允许的话。[20]时过境迁,Lsl的问题后来也得到了解决,“我们邓老上台以后啊,拨乱反正,有这么个精神以后,就给我们解决这些问题”,学校给他们补发了毕业证,并发放了平反证。在这个“迟来的毕业证”(参见图3-1)上,毕业的时间是1962年,但照片上的Lsl已不再是那个二十二岁的青年了(参见图3-2)。

这种受出身或者其他意识形态问题的影响而离开政治经济文化中心,“放逐”到边疆或农村的“广阔天地”中去“锻炼”,以期“大有作为”的不仅是城市中的青年,在部队转业或其他行业的支边人员中也不乏这样的情况。“1958年4月1日,昨天白天,参加了两个座谈会和一个小时的汇报会。通过座谈了解到,被批准转业的80 余名机关干部中,绝大多数都是由于人所共知的政治因素,是所谓有着不同程度的‘错误’的。都是些什么‘错误’呢? ——右派言论的错误,家庭出身的错误,海外关系的错误,个人历史虽然清楚但并不‘清白’的错误等等。许多经过军校严格训练的,既有才华又有专长的二十几岁的知识分子连排干部,皆因上述‘错误’而被‘光荣’批准,成为机关中响应伟大号召‘上山下乡’的‘带头人’”[21] ;“六万多转业军人中,多数是有文化的连、排干部,是正在军队正规化、现代化道路上迈进的尉官们。他们由于整风运动中响应党的号召,对党、国家和军队建设发表了不同意见,甚至多数是对军队基层领导和一些不符合现代化建设的现象,其中包括令人敏感的领导干部不正之风的问题,提出了尖锐的批评,就遭到了‘毒草挨锄’的厄运,分别被扣上了‘右派’‘中右’和‘右言’的帽子,终于被‘刷下来’了”[22] 。所以,口号体现的并不仅仅是政策措施的制定和实施,也远不止社会观念和精神那样简单,而是一系列的社会事件、表象和仪式的集合。

图3-1 迟来的毕业证

(https://www.xing528.com)

(https://www.xing528.com)

图3-2 毕业照

除了阶级划分的“出身”以外,户籍制度下的“出身”也值得关注。在城乡二元的社会结构中,中国农民一向羡慕城里人的生活,因为城里人有稳定的工作,有固定的工资收入,有相对齐全的生活设施,有按月定量的粮食供应,还有各种农民享受不到的福利待遇。人们被根据户口划分为“城里人”和“农村人”,二者在许多方面都存在差别。除却可以上学参军的青少年外,广大农民想要变为“城里人”的目标,只能通过职业的改变来实现。一个人一旦由国家安排了一个单位,在这个单位里有了一份固定的工作,就是国家职工和城市居民,端上了“铁饭碗”,吃上了“国家粮”,生老病死都有单位管。所以在工厂或其他单位做临时工、季节工、合同工的农民大有人在,一旦有机会他们便可转为正式职工,成为有口粮和领工资的城里人。城里人不愿意变为农村人,所以不管国家怎么宣扬和提倡“广阔天地,大有作为”,干部和职工仍不愿意被精简下放,那些既不能升学又没有工作的社会青年和他们的家庭也极力抗争到农村参加农业生产一事。“工作”对于中国人来说有着特殊的含义,多少年来,国人从不将农民种地称之为工作,而一定要有“单位”才叫工作,虽然有工作的人或者说国家职工不一定都生活在城市,但是在中国的居民身份划分里,凡国家职工都叫城镇居民,是广义上的城里人。“支边”就是如此,尽管要远离家乡到边疆去,尽管从事的也大多是体力劳动,但它能让农民变为工人,能让那部分很可能变为农村人的城里人改变境地,找到“单位”。

许多湖南移民和武汉移民“支援边疆建设”,都是在“出身不由己”的社会环境下所选择的道路。“当时有两个前提,一个是新疆支边去。天天宣传,把头都搞昏了,如果你不行就回农村去种田,而且我们生在城里面,那个新疆建设兵团,一听说建设么也是挖地,哎哟!这个想想也不想去了。那么农村里去呢?我虽然在城里长大,但是我还有亲戚在乡下,小时候读书我到乡下去,看看也不敢去在了,哦,那个挖地我咋个挖得动?财贸建设么,大不了我站柜台卖东西嘛!总的说唱高调是响应号召了,说最客观的,为了谋生出来的,这个说得更客观一点,我们撇开政治不谈。”[23]人们的行为无法超越所处的时代,在共和国十七年的宏观社会历史条件下,“出身不由己”的人们,“道路可选择”的范围其实十分有限,比如那些青年要么到边疆去,要么到农村去;要么到云南,要么去新疆,却鲜少有其他选择的机会。

“出身不由己”出现在特定历史阶段,但“道路可选择”这种人们为改变自己命运的努力与选择却并不限于特定的时代。广大“支边”移民们,不论最终离开还是定居下来,他们总是在不断选择自己的道路,追求自己理想的生活与事业。

1966年9月5日,继毛泽东在天安门城楼两次接见红卫兵之后,中共中央、国务院联合发出了《关于组织外地高等学校革命学生、中等学校革命学生代表和革命教职工代表来北京参观文化大革命运动的通知》,通知规定凡革命师生来京,一律免费乘坐火车,生活补助费和交通费都由中央财政中开支。这样“大串连”获得了合法的地位和必要的经济保证,串连的参加者很快从大中学校的师生扩展到社会上形形色色的人,其中就包括了以返乡为目的的“钢工总六六支边造反团”的各类成员,他们也扒火车进京,要求接见。

在计划经济管理体制下,高等学校统一招生,毕业后由国家统一分配就业,因此不论是想要摆脱“农民”身份的农村青年,还是下乡或支边的人们,都将“考学”视为改变命运的主要途径之一。“文化大革命”期间,中共中央、国务院发出《关于改革高等学校招生工作的通知》,提出了“新的办法”,将高等学校招生工作下放到各省、市、自治区办理。高等学校取消考试,采取推荐与选拔相结合的办法。“自愿报名,群众推荐,领导批准,学校复审”的十六字方针就成了中国大学录取学生的方法。直到1977年7月,第三次复出的邓小平分管科技和教育工作,提出了恢复高考的决议。1977年10月12日,国务院批转了教育部根据邓小平指示制定的《关于1977年高等学校招生工作的意见》,关闭了11年的考场才再次敞开大门。1977年12月,唯一的一次冬季高考,几百万学生报了名,这些考生中有许多是上山下乡的知识青年,他们从乡村、渔乡、牧场、工厂、矿山、营房奔向考场。

这些奔赴考场的知识青年,大多是“文化大革命”期间上山下乡的。1966年以前的“支边”移民中,也有不少初高中毕业生,不过他们到边疆的时间更早,适应的时间更长,而且他们基本上都有固定的职业,稳定的工资收入,在取消高考的11年乃至更长的时间里,他们在边疆工作生活,也有不少人已经成家生子。所以尽管“支边”人员中也有参加高考,上了大学的,但最终离开的毕竟是少数。

通过这两个片断,我们看到1950 — 1966年中国社会的几个不同侧面,看到历史中的人怎样生活,他们的命运怎样变化。历史不断发展,社会不断进步,变化不会停止,南下干部、安置失业人员和社会闲散劳动力、工业建设、精简城镇人口、户籍制度下的自流人口,等等,尽管还有太多太多的生命经历无法逐一描述,但作为历史的主体的民众仍在见证、参与和创造着历史。边疆也好,移民也罢,由于中国在变,他们也一直在“变”,社会历史的发展是多层次的,同一个时期,同一个事件下,有自己的经历,他人的经历,整个社会的经历,这些经历彼此互动。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。