1.法律辩证法是法学方法体系的法律观

法律观是由不同层级(类、子类等)、不同内容的类别构成的。在类的层级上,包括法的国家观、民主观、自由观、权力观、权利义务观、秩序观、责任观,以及历史观、法治观等。这些法律观,是通过不同的方式、途径表达的,可以通过概念、定义、原理表达,也可以通过同世界观的其他观念相互区别来表达。

法学方法论,是关于法学方法体系的学说或理论,因而理所当然属于法律观范畴,只是它是法律观的方法论表达。

法律辩证法,是作为法律观的法学方法论。

法律辩证法是关于法的联系和发展变化的科学,反映了法的内部和外部最普遍的辩证关系。法最普遍的辩证关系,表现了法律辩证法形成的客观本性。法律辩证法从方法论的角度全面反映法的辩证关系,因而关于法学方法的总观念是科学的、辩证的。辩证法中的“法”字,不是指方法,而是指“法则”。在黑格尔和恩格斯、列宁讲的辩证法是“原则”“规律”之含义上,法律辩证法显然是方法论。

在第三类科学中,即在按历史顺序和现在的结果来研究的生活条件、社会关系、法律形式和国家形式以及它们的哲学、宗教、艺术等等这些观念的上层建筑的历史科学中,永恒真理的情况还更糟。

恩格斯:《反杜林论》,

《马克思恩格斯全集》第20卷第97页。

在黑格尔法哲学中,扬弃了的私人权利等于道德,扬弃了的道德等于家庭,扬弃了的家庭等于市民社会,扬弃了的市民社会等于国家,扬弃了的国家等于世界史。在现实中,私人权利、道德、家庭、市民社会、国家等等依然存在着,它们只是变成了环节,变成了人的存在和存在方式,这些存在方式不能孤立地发挥作用,而是互相消融,互相产生等等。它们是运动的环节。

马克思:《1844年经济学哲学手稿》,

《马克思恩格斯全集》第42卷第172页。

这种扬弃是思想上的本质的扬弃,也就是说,思想上的私有财产在道德观念中的扬弃。而且因为思维自以为直接就是和自身不同的另一个东西,即感性的现实,从而认为自己的活动也是感性的现实的活动,所以这种思想上的扬弃,在现实中没有触动自己的对象,却以为已经实际上克服了自己的对象;另一方面,因为对象对于思维说来现在已成为一个思想环节,所以对象在自己的现实中也被思维看作思维本身的即自我意识的、抽象的自我确证。

黑格尔在哲学中加以扬弃的存在,并不是现实的宗教、国家、自然界,而是已经成为知识的对象的宗教本身,即教义学;法学、国家学、自然科学也是如此。因此,从一方面来说,黑格尔既同现实的本质相对立,也同直接的、非哲学的科学或这种本质的非哲学的概念相对立。因此,黑格尔是同它们的通用的概念相矛盾的。

马克思:《1844年经济学哲学手稿》,

《马克思恩格斯全集》第42卷第173~174页。

倍倍尔具有杰出的理论才能,但党的实际工作只能让他在运用理论到实际活动中去这方面表现他的这种优良素质。所以到目前为止,就只有伯恩施坦和考茨基两个人了,而伯恩施坦又过多地忙于实际活动,在理论方面不可能象他愿意而且能够做的那样去进行研究和深造。要知道在理论方面还有很多工作需要做,特别是在经济史问题方面,以及它和政治史、法律史、宗教史、文学史和一般文化史的关系这些问题方面,只有清晰的理论分析才能在错综复杂的事实中指明正确的道路。因此您可以想象,我是多么庆幸自己有了新的同行。

恩格斯:《致康拉德·施米特》,

《马克思恩格斯全集》第37卷第283页。

我重读了毛勒的全部著作中一切与此有关的地方,在那里面几乎找到了我的全部论点,而且都有证据,此外,也有一些正好相反的论断,但它们不是缺乏证据的,就是从这里恰好没有涉及到的时代得出的。这种情况特别出现在第四卷《领主庄园》的结论中。在毛勒的著作中这些矛盾的产生是由于:①他习惯于不分主次地和杂乱无章地引用一切时代的证据和事例;②他具有法律偏见的残余,每当问题涉及对发展的理解时,这种偏见就对他起阻碍作用;③他对于暴力和它的作用注意得非常不够;④他具有“开明的”成见:似乎自从黑暗的中世纪以来必定会不断朝着更美好的方向进步,这不仅妨碍他认识真正进步的对抗性质,而且也妨碍他认识个别的倒退情况。

恩格斯:《恩格斯致马克思》,

《马克思恩格斯全集》第35卷第122~123页。

一方面,我读了——不加任何批判地,只是按学生的方式——海奈克齐乌斯和蒂博的著作以及各种文献(例如,我把罗马法全书头两卷译成德文),另一方面,我试图使某种法哲学体系贯穿整个法的领域。我在前面叙述了若干形而上学的原理作为导言,并且把这部倒霉的作品写到了公法部分,约有三百印张。

这里首先出现的严重障碍正是现实的东西和应有的东西之间的对立,这种对立是唯心主义所固有的;它又成了拙劣的、错误的划分的根源。开头我搞的是我慨然称为法的形而上学的东西,也就是脱离了任何实际的法和法的任何实际形式的原则、思维、定义,这一切都是按费希特的那一套,只不过我的东西比他的更现代化,内容更空洞而已。

马克思:《给父亲的信》,

《马克思恩格斯全集》第40卷第10页。

对同一对象采取的不同位置,就给三角形创造了各种不同的关系和真理。在生动的思想世界的具体表现方面,例如,在法、国家、自然界、全部哲学方面,情况就完全不同:在这里,我们必须从对象的发展上细心研究对象本身,决不应任意分割它们;事物本身的理性在这里应当作为一种自身矛盾的东西展开,并且在自身求得自己的统一。

第二部分是法哲学,按照我当时的观点,就是研究成文罗马法中的思想发展,好象成文法在自己的思想发展中(我说的不是在它的纯粹有限的规定中)竟会成为某种跟第一部分所应当研究的法概念的形成不同的东西!

此外,我又把这第二部分分成关于形式法和实体法的学说;其中关于形式法的学说,应当叙述体系在连贯性和联系方面的纯粹形式,它的分类和范围;关于实体法的学说,相反地,则应当叙述体系的内容,说明形式怎样凝缩在自己内容中。这也就是我后来也在冯·萨维尼先生关于占有权的学术著作中发现的那种错误,区别只是萨维尼认为概念的形式规定在于“找到某学说在(制定的)罗马体系中所占的地位”,而实体规定是“罗马人认定与这样规定的概念相联系的成文内容的学说”,我则认为形式是概念表述的必要结构,而实体是这些表述的必要性质。错误就在于,我认为实体和形式可以而且应当各不相干地发展,结果我所得到的不是实在的形式,而是像带抽屉的书桌一类的东西,而抽屉后来又被我装上了沙子。

概念也是形式和内容之间的中介环节。因此从哲学上说明法时,形式必然从内容中产生出来;而且,形式只能是内容的进一步的发展。因此我把材料作了其作者至多为了进行肤浅的和表面的分类所能够作出的划分。但这时法的精神和真理消失了。整个法分成契约法和非契约法。为了醒目起见,我冒昧提出了一份包括公法——其形式部分也经过整理——的分类的纲目。

马克思:《给父亲的信》,

《马克思恩格斯全集》第40卷第10~11页。

在实体的私法的结尾部分,我看到了全部体系的虚假,体系的纲目近似康德的纲目,而执行起来却完全不是那样。这又一次使我明白了,没有哲学我就不能前进。这样我就必须怀着我的良知重新投入她的怀抱,并写了一个新的形而上学原则的体系,但在这个体系的结尾我又一次不得不承认它和我以前的全部努力都是不恰当的。

马克思:《给父亲的信》,

《马克思恩格斯全集》第40卷第13~14页。

在形而上学者看来,事物及其在思想上的反映,即概念,是孤立的、应当逐个地和分别地加以考察的、固定的、僵硬的、一成不变的研究对象。他们在绝对不相容的对立中思维;他们的说法是:“是就是,不是就不是;除此以外,都是鬼话。”在他们看来,一个事物要么存在,要么就不存在;同样,一个事物不能同时是自己又是别的东西。正和负是绝对互相排斥的;原因和结果也同样是处于固定的相互对立中。初看起来,这种思维方式对我们来说似乎是极为可取的,因为它是合乎所谓常识的。然而,常识在它自己的日常活动范围内虽然是极可尊敬的东西,但它一跨入广阔的研究领域,就会遇到最惊人的变故。形而上学的思维方式,虽然在相当广泛的、各依对象的性质而大小不同的领域中是正当的,甚至必要的,可是它每一次都迟早要达到一个界限,一超过这个界限,它就要变成片面的、狭隘的、抽象的,并且陷入不可解决的矛盾,因为它看到一个一个的事物,忘了它们互相间的联系;看到它们的存在,忘了它们的产生和消失;看到它们的静止,忘了它们的运动;因为它只见树木,不见森林。例如,在日常生活中,我们知道,并且可可以肯定地说某种动物存在还是不存在;但是在进行较精确的研究时,我们就发现这有时是极其复杂的事情。这一点法学家们知道得很清楚,他们绞尽脑汁去发现一条判定子宫内杀死胎儿是否算是谋杀的合理界限,结果总是徒劳。同样,要确定死的时刻也是不可能的,因为生理学证明,死并不是突然的、一瞬间的事情,而是一个很长的过程。同样,任何一个有机体,在每一瞬间都是它本身,又不是它本身;在每一瞬间,它同化着外界供给的物质,并排泄出其他物质;在每一瞬间,它的机体中都有细胞在死亡,也有新的细胞在形成;经过或长或短的一段时间,这个机体的物质便完全更新了,由其他物质的原子代替了,所以每个有机体永远是它本身,同时又是别的东西。在进行较精确的考察时,我们也发现,某种对立的两极,例如正和负,是彼此不可分离的,正如它们是彼此对立的一样,而且不管它们如何对立,它们总是互相渗透的;同样,原因和结果这两个观念,只有在应用于个别场合时才有其本来的意义;可是只要我们把这种个别场合放在它和世界整体的总联系中来考察,这两个观念就汇合在一起,融化在普遍相互作用的观念中,在这种相互作用中,原因和结果经常交换位置;在此时或此地是结果,在彼时或彼地就成了原因,反之亦然。

所有这些过程和思维方法都是形而上学思维的框子所容纳不下的。相反地,对辩证法来说,上述过程正好证明了它自己的方法是正确的,因为辩证法在考察事物及其在头脑中的反映时,本质上是从它们的联系、它们的连结,它们的运动、它们的产生和消失方面去考察的。

恩格斯:《反杜林论》,

《马克思恩格斯全集》第20卷第24~25页。

唯物辩证法是关于自然、社会、思维发展的“最一般规律”的科学。

恩格斯:《自然辩证法》,

《马克思恩格斯全集》第20卷第401页。

所谓客观辩证法是支配着整个自然界的,而所谓主观辩证法,即辩证的思维,不过是自然界中到处盛行的对立中的运动的反映而已。

恩格斯:《自然辩证法》,

《马克思恩格斯全集》第20卷第553页。

辩证法直到现在还只被亚里士多德和黑格尔这两个思想家比较精密地研究过。然而恰好辩证法对今天的自然科学来说是最重要的思维形式,因为只有它才能为自然界中所发生的发展过程,为自然界中的普遍联系,为从一个研究领域到另一个研究领域的过渡提供类比,并从而提供说明方法。

恩格斯:《自然辩证法》,

《马克思恩格斯集》第20卷第382~383页。

如果有了对辩证思维规律的领会,进而去了解那些事实的辩证性质,就可以比较容易地达到这种认识。

恩格斯:《〈反杜林论〉三版序言》,

《马克思恩格斯全集》第20卷第16~17页。

辩证逻辑和旧的纯粹的形式逻辑相反,不像后者满足于把各种思维运动形式,即各种不同的判断和推理的形式列举出来和毫无关联地排列起来。相反地,辩证逻辑由此及彼地推出这些形式,不把它们互相平列起来,而使它们互相隶属,从低级形式发展出高级形式。

恩格斯:《自然辩证法》,

《马克思恩格斯全集》第20卷第566页。

我的辩证方法,从根本上来说,不仅和黑格尔的辩证方法不同,而且和它截然相反。在黑格尔看来,思维过程,即他称为观念而甚至把它变成独立主体的思维过程,是现实事物的创造主,而现实事物只是思维过程的外部表现。我的看法则相反,观念的东西不外是移入人的头脑并在人的头脑中改造过的物质的东西而已。

辩证法,在其神秘形式上,成了德国的时髦东西,因为它似乎使现存事物显得光彩。辩证法,在其合理形态上,引起资产阶级及其夸夸其谈的代言人的恼怒和恐怖,因为辩证法在对现存事物的肯定的理解中同时包含对现存事物的否定的理解,即对现存事物的必然灭亡的理解;辩证法对每一种既成的形式都是从不断的运动中,因而也是从它的暂时性方面去理解;辩证法不崇拜任何东西,按其本质来说,它是批判的和革命的。

马克思:《资本论第一卷》,

《马克思恩格斯全集》第23卷第24页。

所有这些先生们所缺少的东西就是辩证法。他们总是只在这里看到原因,在那里看到结果。他们从来看不到:这是一种空洞的抽象,这种形而上学的两极对立在现实世界中只是在危机时期才有,整个伟大的发展过程是在相互作用的形式中进行的(虽然相互作用的力量很不均衡:其中经济运动是更有力得多的、最原始的、最有决定性的),这里没有任何绝对的东西,一切都是相对的。对他们说来,黑格尔是不存在的。

恩格斯:《致康拉德·施米特》,

《马克思恩格斯全集》第37卷第491页。

一个民族想要站在科学的最高峰,就一刻也不能没有理论思维。正当自然过程的辩证性质以不可抗拒的力量迫使人们不得不承认它,因而只有辩证法能够帮助科学战胜理论困难的时候,人们却把辩证法和黑格尔派一起抛到大海里去了,因而又无可奈何地沉溺于旧的形而上学。从此以后,在公众当中流行的一方面是叔本华的、后来甚至是哈特曼的适合于庸人的浅薄思想,另一方面是福格特和毕希纳之流的庸俗的巡回传教士的唯物主义。大学里有各式各样的折衷主义互相竞争,它们只在一点上是一致的,即它们都只是由已经过时的哲学的残渣杂凑而成,而且全都同样是形而上学的。从古典哲学的残余中保留下来的只有一种新康德主义,这种新康德主义的最高成就是那永远不可知的自在之物,即康德哲学中最不值得保存的那一部分。最终的结果是现在盛行的理论思维的纷扰和混乱。

要从康德那里学习辩证法,这是一个白费力气的和不值得做的工作,而在黑格尔的著作中却有一个广博的辩证法纲要,虽然它是从完全错误的出发点发展起来的。

恩格斯:《自然辩证法》,

《马克思恩格斯全集》第20卷第384~386页。

的确,蔑视辩证法是不能不受惩罚的。无论对一切理论思维多么轻视,可是没有理论思维,就会连两件自然的事实也联系不起来,或者连二者之所存在的联系都无法了解。在这里,唯一的问题是思维得正确或不正确,而轻视理论显然是自然主义地、因而是不正确地思维的最确实的道路。但是,根据一个老早就为大家所熟知的辩证法规律,错误的思维一旦贯彻到底,就必然要走到和它的出发点恰恰相反的地方去。所以,经验主义轻视辩证法便受到这样的惩罚:连某些最清醒的经验主义者也陷入最荒唐的迷信中,陷入现代降神术中去了。

恩格斯:《自然辩证法》,

《马克思恩格斯全集》第20卷第398~399页。

新物理学陷入唯心主义,主要就是因为物理学家不懂得辩证法。他们反对形而上学(是恩格斯所说的形而上学,不是实证论者即休谟主义者所说的形而上学)的唯物主义,反对它的片面的“机械性”,可是同时把小孩子和水一起从浴盆里泼出去了。他们在否定迄今已知的元素和物质特性的不变性时,竞否定了物质,即否定了物理世界的客观实在性。他们在否定一些最重要的和基本的规律的绝对性质时,竞否定了自然界中的一切客观规律性,竞宣称自然规律是单纯的约定、“对期待的限制”、“逻辑的必然性”等等。他们在坚持我们知识的近似的,相对的性质时,竞否定了不依赖于认识并为这个认识所近似真实地、相对正确地反映的客体。诸如此类,不一而足。

列宁:《唯物主义和经验批判主义》,

《列宁全集》第1版第14卷第276~277页。

马克思接受并发展了黑格尔哲学中这一革命的方面。辩证唯物主义“并不需要有什么凌驾于其他科学之上的哲学”。以往的哲学只留下了“关于思维及其规律的学说,即形式逻辑和辩证法”按照马克思的理解,根据黑格尔的看法,辩证法本身包括现时所谓的认识论,这种认识论同样应当历史地观察自己的对象,研究并概括认识的起源和发展即从不知到知的转化。

列宁:《卡尔·马克思》,

《列宁全集》第1版第21卷第36页。

就本来的意义说,辩证法就是研究对象的本质自身中的矛盾:不但現象是短暂的、运动的、流逝的、只是被假定的界限所划分的,而且事物的本质也是如此。

列宁:《黑格尔〈哲学史讲演录〉一书摘要》,

《列宁金集》第1版第38卷第278页。

任何一个命题中,好像在一个基层的“单位”(“细胞”)中一样,都可以(而且应当)发现辩证法一切要素的萌芽,这就表明辩证法是人类的全部认识所固有的。而自然科学則向我们揭明(这又是要用任何极简单的实例来揭明)客观自然界也具有同样的性质,揭明个别向一般的转变,偶然向必然的转变,对立面的转化、转换、相互联系。辩证法也就是(黑格尔和)马克思主义的认识论。

列宁:《谈谈辩证法问题》,

《列宁全集》第1版第38卷第410页。

如果一切都发展着,那么这点是否也同思维的最一般的概念和范畴有关?如果有关,那就是说,存在着具有客观意义的概念的辩证法和认识的辩证法。

列宁:《黑格尔〈哲学史讲演录〉一书摘要》,

《列宁全集》第1版第38卷第280页。

恩格斯在《〈反杜林论〉引论》里说,“法学家们知道得很清楚,他们绞尽脑汁去发现一条判定子宫内杀死胎儿是否算是谋杀的合理界限,结果总是徒劳。”

关于胎儿的生命权问题,国外争论即久。近年来,随着民法总则的起草,“胎儿的生命权”议题也开始热闹起来。主张法律规定者,说是民事权利,要自由、平等、博爱。不主张法律规定者,说根据医学定义,人脱离母体开始独立呼吸,为生命开始,故始有法律上的生命权。这又要争论什么是“胎儿”了。“阵痛说”“发声说”“脐带说”“露出说”(“一部露出说”“全部露出说”),等等,争先恐后地冒了出来。外国争论几百年的小儿科问题,我们却当作新的重大问题炒作。

胎儿的生命权问题不是一个理论问题,而是一个实践问题。胎儿的生命权同堕胎问题是联系在一起的。民法要保护胎儿的生命权,刑法就要规定堕胎罪。在我国,由于富人的任性和社会道德的堕落,私生子、单身母亲比比皆是,她们生活贫困,朝不保夕,已经成为严重的社会问题。如果把堕胎规定为犯罪,又会是怎样的情景呢?

那么,为什么法学家们企图确定是否算是谋杀的合理界限,结果总是徒劳呢?因为对象是有界限的,超过这个界限的认识,就是片面的、狭隘的、抽象的认识,并且陷入不可解决的矛盾。因为忘记事物互相间的联系;看到它的存在,忘记它的产生和消失;看到它的静止,忘了它的运动;只见树木,不见森林等等,不是辩证法,而是形而上学。

马克思给父亲的书信,对于我们研究马克思世界观的最初形成、他的思想发展以及他批判地掌握前人法学思想的过程,有重要的意义。那一时期,反映马克思不仅为激进的民主要求,而且为先进的世界观而斗争。尽管马克思在解释物质活动和精神活动的关系、国家的性质和作用方面还站在唯心主义立场上,但是在许多问题上已经表现出他从唯心主义向唯物主义的转变。他对法的问题的解释,虽然还带有黑格尔法哲学的印记,但是已经开始从黑格尔唯心的、抽象的、超阶级的观点向唯物主义的解释前进。他在《市政改革和〈科伦日报〉》一文中写道:“法律只能是现实在观念和意识上的反映,只能是实际生命力在理论上的自我独立的表现。”

在《恩格斯致马克思》里,“我重读了毛勒的全部著作中一切与此有关的地方”,是格·路·毛勒用一个总题目联起来的一些著作。这是研究中世纪德国土地制度、城市制度和国家制度的。这些著作是:《马尔克制度、农户制度、乡村制度和城市制度以及公共政权的历史概论》1854年慕尼黑版(《Einleitung zur Geschichte der Mark Hof,Dorf und Stadverfassung》München,1854);《德国马尔克制度史》1856年厄兰根版(《Geschichte der Markenverfassungin Deutschland》Erlangen,1856);《德国领主庄园、农户和农户制度史》1862—1863年厄兰根版第1—4卷(《Geschichte der Fronhofe,derBauernhofe und der Hofverfassung in Deutschland》Bd.Ⅰ-Ⅳ,Erlangen,1862—1863);《德国乡村制度史》1865—1866年厄兰根版第1—2卷(《Geschichte der Dorfverfassungin Deutschland》Bd.Ⅰ-Ⅱ,Erlangen,1865—1866);《德国城市制度史》1869—1871年厄兰根版第1—4卷(《Geschichte der Stadteverfassung in Deutschland》Bd.Ⅰ-Ⅳ,Erlangen,1869—1871)。

列宁在《黑格尔〈哲学史讲演录〉一书摘要》里,“就本来的意义说,辩证法就是研究对象的本质自身中的矛盾:不但现象是短暂的、运动的、流逝的、只是被假定的界限所划分的,而且事物的本质也是如此。”这段话,是黑格尔的原话。列宁在眉批上写到:“黑格尔论辩证法”。

列宁在《黑格尔〈哲学史讲演录〉一书摘要》里“如果一切都发展着,那么这点是否也同思维的最一般的概念和范畴有关?如果有关,那就是说,存在着具有客观意义的概念的辩证法和认识的辩证法。”这段话,是黑格尔的原话。列宁在眉批上写道:“关于辩证法及其客观意义的问题。”

2.具体法学方法体现的法律观

为满足法学学科对方法论的要求,应当采用与之相适应的法学方法。这些方法,有反映法学学科特征的研究方法,也有各学科都必须采用的共同的研究方法。

任何法学方法都是在一定法律观的指引下选择和采用的,因而具体的法学分析过程必然是法律观的表现过程。

法学方法,有法的一般科学方法、基本法学方法、新法学方法和经过法学统合的科际方法。

法的一般科学方法,包括法的具体—抽象—具体方法、法的逻辑方法、法的归纳演绎方法和综合分析方法。基本法学方法,包括法注释方法、法实证方法、法比较方法。新法学方法,包括的横断学科方法(法的系统论方法、法的控制论方法、法的信息论方法)、法的定量分析方法(数学方法。其中法的相关分析方法、法的弹性分析方法、法的风险分析方法,都是可以采用的方法)。经过法学统合的科际方法,有法的价值分析方法、法的结构分析方法、法的历史与逻辑相统一的论证方法,等等。

在经过法学统合的科际方法中,经济学的价值分析方法,是对使用价值的分析方法,法学不能从使用价值论出发,而是从劳动价值论出发,把法的价值不是理解为法的“有用性”。马克思指出,事物的价值是“由事物本性中得出的客观规定”,是事物的“客观和本质的规定”。价值意味着“尺度”,价值而是量的规定性。结构分析方法始于语言学。因为每一学科的对象都存在结构问题,因而都需要进行结构分析。当把结构主义作为一种普遍方法论的时候,结构分析便不再作为一种方法了。法学引进不是结构主义方法论,而是语言学结构分析方法,把结构主义改造为法的结构分析方法。

我们采用史学方法的目的,在于研究法律制度发展变化的条件和规律。如在法的历史发展中,罗马法与日耳曼法并存,但在德国统一立法中,何以采用罗马法而没有采用日耳曼法,这就关系到研究“法律制度发展变化的条件和规律”。这样,我们就不能一般地谈论“历史方法”,而是要考虑史学方法中哪些方法适合于法学领域,并经过改造后使之成为为法学所用的方法。历史学研究的基本方法,是史料的搜集、校勘等整理方法。当法学引进史学方法时,需要把史料整理转换为法学的法史论证。“历史与逻辑相统一”方法,是历史分析方法与逻辑方法相一致的方法。“法历史的逻辑的论证”方法,是经过法学统合而形成的方法。这是重要的法学方法。

法学方法本身不是法律观,也不是法学方法论。但法学方法的选择和应用,是离不开法律观指引的。所谓“法律经济分析”方法,能够说明这一问题。

研究经济与法律的关系,对法作经济分析,以进行经济立法,肇始于中国,从古代就开始了。西方国家所称“法律经济分析”或“法律经济学”,是科斯(Ronald Coase)1960年发表《社会成本问题》和卡拉布雷西(Guido Calabresi)1961年发表《关于风险分配与侵权法的一些思考》后,经贝克(Gary Becker)、波斯纳(Richard Posner)等人的努力而被概括出来的。

应当说,法学研究采用对法进行经济分析的方法是可行的。问题在于,科斯和波斯纳的“法律经济分析”是否科学,是否在学术阐释的同时表达一种法律观。

西方学界命名的“科斯定理”,是从科斯的《企业的性质》和《社会成本问题》两篇文章提炼出来的。科斯的这两篇文章,从案例到案例,没有科学论证,没有抽象出命题。对此,西方学者将科斯于1959年《联邦通讯委员会》上的一句话即“权利的清晰界定是市场交易的基本前提”,抽出来作为命题,后由乔治·J·施蒂格勒以科斯在《社会成本问题》一文中叙述的养牛人和粮农的案例为据,将上述命题称为“科斯定理”。科斯定理的基本分析方法,是交易成本分析方法。其核心是解决“外部性”问题。

西方学者的传统观点认为,养牛人的牛损害了粮农的庄稼,养牛人应当赔偿,造成损害的外部性也应当赔偿,对于有害的外部性,政府应当干预。对此,科斯对“外部性”提出了新看法,认为养牛人赔偿,增大了养牛人的成本,粮农不去索赔,增大了粮农的成本,对于存在的这种外部性,由各方自行谈判解决,便可以达到帕累托最优,因而没有必要由政府干预。这就是所谓“科斯定理”。

科斯所举养牛人和粮农的案例,似乎过于古老,也没有什么学术味道。于是,研究者们将“科斯定理”概括为:“交易成本为零时,私下交易(谈判)可以解决外部性问题;当交易成本不为零时,财产权的初始分配将影响最终资源配置。”对于后面一层意思的概括,科斯表示满意。这一点,他在1991年题为《生产的制度结构》的诺贝尔奖获奖演说中表达出来了。

在学术上,“科斯定理”不能成立。

第一,科斯未对“交易成本”作出界定,也未进行定量分析和定性分析。

“交易”是日常用语,经济学上的概念是“商品交换”。商品交换是商品的相互让渡和转手。其中,“转手”是商品交换的突出特征。商品交换过程中的成本是多种多样的,交易标的的性质和数量的增减,都属于交易成本之内,但科斯把“交易”归结为谈判。在“谈判”意义上理解,交易成本应当是当事人谈判中经济耗费的总和,包括谈判所需信息的成本、谈判制定策略和技巧的成本、谈判预防风险的成本等等。谁都知道,“交易”不可能没有成本,而科斯定理却认为只要交易成本为零,则能够私下达成解决外部性问题最有效率的协议。

第二,交易成本是否为零,与“财产权的初始分配将影响最终资源配置”毫无关系。

不能说“当交易成本不为零时,财产权的初始分配将影响最终资源配置”,也不能说“当交易成本为零时,财产权的初始分配将不影响最终资源配置”。我们知道,财产权是一种法律上的权利,不仅是“初始分配”,任何时候、任何条件下的分配,都影响资源配置。而且,对资源配置的影响是自始至终存在的,不存在“最终”与不“最终”的问题。这是命题本身的错误。科斯定理里的财产权是私人财产权。科斯定理旨在说明,私人财产权产生效率,而私人财产权的分配应当排除作为政府干预的外部性。实际上,任何性质和形式的财产权分配的根据,都是利害关系和规范意识,也就是说,财产权的分配和再分配,是由现实社会关系中“人”的利害关系决定的,是由立法者对是否需要规范这种利害关系的立法选择决定的,而不是由所谓“成本”“效率”决定的。

第三,“私下交易(谈判)可以解决外部性问题”只是一种落后的假想。

科斯提出“外部性”问题的时间是20世纪。当时是垄断和国家垄断资本主义、社会主义的世界。在这样的经济形态下,无论是政府干预,还是对方当事人或第三人等的侵害,都是根据法律规定由法律解决,而即使有“私下交易”也只能依法进行。科斯的这一假想,或适用于法律尚未产生的原始社会和“合同优先于法律”的自由资本主义社会。在原始社会交换活动的进一步发展中,注入了诚实信用因素和责任因素。只有在产生这两个因素之后,才存在“私下交易(谈判)可以解决外部性问题”。前已阐述,自由资本主义社会以“契约自由”“契约神圣”为原则,契约一经自由缔结成立,便至高无上,不得侵犯。在这种情况下,法律仅仅是执行当事人协议的工具;法律中大量的现实规则,都是以当事人的意思表示为根据的;把法律推定为当事人的意思表示,而法律规定只适用于合同无约定的场合,在一定情况下,即使有法律规定,也允许“合同优先”。在司法上,当事人之间的争议,被当作当事人双方的意思表示发生了争议来对待,法官只是公断人,他只是通过法律形式和程序而依据合同来帮助受损害的当事人。只有在“契约自由”“契约神圣”的法律原则下,才存在“私下交易(谈判)可以解决外部性问题”,而在当代,这样的法律原则已经不复存在。

科斯定理提出后充满了争论,肯定者寥寥,但随着苏东国家的“私有化”却突然窜红。香港一位自称是科斯的学生的人说,科斯定理“使举世开始明白私有产权的重要,间接或直接地使共产党奄奄一息。”这恐怕是捅破了科斯之所以获得1991年诺贝尔经济学奖的奥秘。(https://www.xing528.com)

为了实现科斯定理的“产权明晰”,据俄国学者披露,按照美国顾问的建议,俄罗斯通过破产、改制、拍卖等形式,向国内外资产者赠送了几乎全部国有资产,造成了严重后果。据报载,1992-1998年,俄罗斯私有化的收入,绝大部分为寡头集团所侵占,在由此暴富的人群中,约2/3私人新企业的业主,是原党和政府的官员及国有企业的管理人员。所谓“产权明晰”,指的只是国有企业的“产权明晰”,因为私人企业的产权从来都是明晰的。原苏东国家宣扬“产权明晰”,进行“产权改革”,就是实行国有企业私有化。通过国有企业转轨、改制,致使国有资产严重流失,而改制后到境外上市、引进境外战略投资者等等,又将财富流向境外的国际垄断资本。

诺贝尔经济学奖获得者斯蒂格利茨在1989年《关于国家的经济作用》一文中明确指出:科斯定理是“科斯谬误”(The Coase Fallacy)。他指出:“经济学中也许没有一种神话像我要说的产权神话那样影响深远。这种神话是一种危险的神话,因为它误导了许多转型国家把注意力集中在产权问题上,即集中在私有化上。”

科斯的“法律经济分析”方法,在20世纪,分析出了18世纪那样的私有财产、私有制,分析出了“转型国家”的“产权明晰”“产权改革”和“国有企业私有化”。这正是法律观。

在法学方法上,“法的经济分析方法”,是马克思采用的方法,适用于法的领域,而西方的“法律经济分析”,无论从方法上还是从法律观上,都是不可取的。

定量分析方法的工具性特征十分鲜明。下面分析一下这种法学方法所体现的法律观。

社会科学与自然科学的“融合”,是当代科学发展的显著特征。这种“融合”,是定性分析和定量分析相互结合的原因和结果。对于社会科学,自然科学和社会科学“融合”的途径或方式,是在定性分析过程中引入定量分析。

定量分析方法(quantitative analysismethod),是用数学语言对分析对象所涉及的数量关系,通过数据、数学模型等进行分析的方法。定量分析能够反映出事物和社会现象的数量特征、数量关系和数量变化。采用定量分析方法,能够更准确、更科学地揭示和论证事物和社会现象的相互关系和社会发展趋势。定量分析包括图像和表格、数学方程、数理逻辑等。

定性分析与定量分析的统一,是重要的方法论原则。在这一原则的指导下,两种方法的相互关系特征是:定性分析是定量分析的基础和前提,如果没有定性分析,定量分析则是毫无意义的;而定量分析使定性分析具体化,增强定性分析的可靠性,使结论更为合理和有说服力。我在1981年出版的《经济法概论》一书中,采用重心法、数学模型方法,研究厂址选择法。依据选择厂址的5个定性条件,通过重心法原理,确定厂址的具体位置,从而为厂址选择法制度的科学性提供依据。

科学认识的发展规律表明,为了更深刻地认识事物的本质,只有定性分析是不够的,同时必须有定量分析。马克思认为,一切科学只有成功地运用数学时,才算达到了真正完善的地步。法学当然不能例外。

法的定量分析的基本思维方式是:第一,寻找联系的主线。“数学—社会数量关系—法学”这条主线,不仅是这两门学科联结的起点和前提,而且是联结的基础。这条主线应贯穿法学体系的始终。第二,寻找联系的媒介。法调整社会数量关系而形成的法律关系,是“数量法律关系”。数量法律关系是媒介,通过该媒介,把法学与数学综合起来,使之形成一个具有法学要素和数学要素新质的理论统一体。第三,寻找这个统一体的表现形式。新质不是数学和法学各自原质的机械复合,而是它们的相互关系在这里发生了转化,演变为由新质所规定的新的表现形式。这个表现形式,就是数量法学。

关于学科定名,1994年在香港召开的《市场经济与法律学术讨论会》上,我提出建立“数量法学”学科,并对其建立的可行性,它的研究对象和方法、学科范围、学科体系框架,以及数学方法应用的原则和条件等问题作了说明。从法学分支学科的属性出发,考虑到该学科的逻辑起点、论证主线、结构和体例特点及其基本理论方面,最后定名为“数量法学”。

数量法学,是运用数学方法和计算技术研究社会关系的法律调整规律的科学。数量法学是相对独立的法学领域。与现在的一般法学部门不同,它不囿于本部门法律及其定性研究,而是对整个法律体系在定性研究的基础上进行定量研究。它的高度概括性和定量性以及与数学的紧密联系,使它能够深入到法的定量之中,回答许多场合超越法律形式之外法的内在根据问题。

数学在法学领域的应用,主要有两个方面:一是应用数学分析方法,处理资料,设计立法;二是应用系统论、控制论等方法建立数学模型,定量地解决立法及理论研究中遇到的问题。这两个方面不是彼此孤立的,而是密不可分的。

引进数学方法,主要利用数学方法表述社会数量关系。其重要性在于:其一,利用数学方法,掌握整个社会运行的优化和动态趋势,将大大提高立法的科学性和法律调整的可行性。其二,在当代依法治国中,不利用多种模型进行立法预测,是不可想象的。数学模型能够解决社会发展和未来立法的预测问题,确定多种社会和法律发展的概率,因而对立法预测提供了科学的依据。其三,对社会数量关系进行适当的数学描述,可以用来达到对运行过程进行控制的目的,这就为立法决策奠定了可靠基础。在立法决策中,无论是立法目的的确定和对社会关系的规范,还是立法方案的拟订和优选,都需要借助于数学模型对复杂的社会行为和法律行为进行定量分析,使之在此基础上,通过立法协调各种利益关系。

自然和社会相互融合的社会关系,是客观存在的事实。但作为人们认识对象的事实,不同学科有不同的规定性。在法的领域,有两个事实:科学事实是为科学所规定的客观事实,它解决在科学上是什么样的事实;法律事实是为法律所规定的客观事实,它解决在法律上是什么样的事实。法律事实的一个重要特征,是为法律所规定,并经有权机关认定。科学事实同法律事实之间,存在“临界判据”问题。临界判据或称标准值,是指区分科学事实与法律事实界限标准的数值。在科学事实上,无法区分事实的合法性问题。为解决其区分问题,便必然产生“临界判据”这一概念。“临界判据”由法律加以规定。临界判据的确定,建立在对科学事实充分论证的基础上。法律坚持用标准值把科学事实同法律事实分开,并明确将标准值规定为临界判据,使之规范化,作为合法与违法的法定界线。

通过“科学事实—临界判据—法规范”这一动态过程,我们看到,正是定量分析方法,揭示了法学与自然科学之间的联系,并在它们之间建起了一座“桥梁”。

恩格斯在《反杜林论》里说:数学方法在历史、道德和法方面的应用,应当在这些领域内使所获结果的真理也具有数学的确实性,使这些结果具有真正的不变的真理的性质。这不过是过去爱用的玄想的或者也称为先验主义的方法的另一种表现方式,按照这一方法,某一对象的特性不是从对象本身去认识,而是从对象的概念中逻辑地推论出来。首先,从对象构成对象的概念;然后颠倒过来,用对象的映象即概念去衡量对象。这时,已经不是概念应当和对象相适应,而是对象应当和概念相适应了。

恩格斯所揭示的数学方法在法方面的应用,恰恰是一种法律观。

经典作家关于具体法学方法的论述,是全面的。这里摘引的一些论述,只是其中很少的一部分。

(1)具体—抽象—具体方法

正是抽象、范畴,而不是人。抽象、范畴就本身来说,即把它们同人们及其物质活动分离开来,自然是不朽的、不变的、固定的。它不过是纯粹理性的产物。

《马克思致巴维尔·瓦西里也维奇·安年柯夫》,

《马克思恩格斯全集》第27卷第488页。

自然科学中通用的概念,它们绝不是永远和现实相符合,就都是虚构吗?自从我们接受了进化论的那个时刻起,我们关于有机体的生命的一切概念都只是近似地和现实相适应。否则就不会有任何变化;哪一天有机界的概念和现实绝对符合了,发展的终结也就到来了。鱼这个概念的内涵是在水中生活和用鳃呼吸;如果不突破这个概念,您想怎么能从鱼转到两栖动物呢?而这个概念已经被突破了,我们知道一系列的鱼,它们的鳔已经发展成肺并且可以呼吸空气。如果不让爬行动物和哺乳动物这两个概念中的一个或两个都和现实发生冲突,您想怎么能从卵生的爬行动物转到能生育活生生的幼儿的哺乳动物呢?实际上,单孔目动物有整整一个亚纲是卵生的哺乳动物,——1843年我在曼彻斯特看见过鸭嘴兽的蛋,并且傲慢无知地嘲笑过哺乳动物会下蛋这种愚蠢之见,而现在这却被证实了!因此,但愿您对价值概念不要做我事后不得不请求鸭嘴兽原谅的那种事情吧!

恩格斯:《致康拉德·施米特》,

《马克思恩格斯全集》第39卷上册第411页。

旧的研究方法和思维方法,黑格尔称之为“形而上学的”方法,主要是把事物当作一成不变的东西去研究,它的残余还牢牢地盘踞在人们的头脑中,这种方法在当时是有重大的历史根据的。必须先研究事物,而后才能研究过程。必须先知道一个事物是什么,而后才能觉察这个事物中所发生的变化。

恩格斯:《路德维希·费尔巴哈和德国古典哲学的终结》,

《马克思恩格斯全集》第21卷第338~339页。

(2)逻辑方法

在这里,那些后生之辈和庸庸碌碌的人总认为自己能够用轻视前辈和空谈哲理的办法来掩饰自己的落后。共产主义刚在德国出现,就被一大批投机分子视为奇货可居。这些人以为,他们把在法英两国已经不足为奇的论点翻译成黑格尔逻辑的语言,并把这种新的智慧当作某种前所未有的东西,当作“真正的德国理论”献之于世,以便将来可以尽情地诬蔑目光短浅的法国人和英国人的“拙劣的实践”和“可笑的”社会体系,就算是创造了奇迹。这种永远完备的德国理论极其幸运地有那么一点点黑格尔的历史哲学的味道,而且被柏林的某一个干瘪的教授列入了永恒范畴的模式,这种理论后来也许还参考过费尔巴哈的著作和几篇关于德国共产主义的文章以及施泰因先生关于法国社会主义的大作。这种最劣等的德国理论,按照施泰因先生的观点,毫无困难地给法国的社会主义和共产主义作了适当的解释,使它处于从属的地位,“制服了”它,把它“提高”到永远完备的“德国理论”的“更高的发展阶段”。

恩格斯:《傅立叶论商业的片断》

《马克思恩格斯全集》第42卷第318页。

对经济学的批判,即使按照已经得到的方法,也可以采用两种方式:按照历史或者按照逻辑。既然在历史上也像在它的文献的反映上一样,整个说来,发展也是从最简单的关系进到比较复杂的关系,那末,政治经济学文献的历史发展就提供了批判所能遵循的自然线索,而且,整个说来,经济范畴出现的顺序同它们在逻辑发展中的顺序也是一样的。这种形式看来有好处,就是比较明确,因为这正是跟随着现实的发展,但是实际上这种形式至多只是比较通俗而已。历史常常是跳跃式地和曲折地前进的,如果必须处处跟随着它,那就势必不仅会注意许多无关紧要的材料,而且也会常常打断思想进程;并且,写经济学史又不能撇开资产阶级社会的历史,这就会使工作漫无止境,因为一切准备工作都还没有作。因此,逻辑的研究方式是唯一适用的方式。但是,实际上这种方式无非是历史的研究方式,不过摆脱了历史的形式以及起扰乱作用的偶然性而已。历史从哪里开始,思想进程也应当从哪里开始,而思想进程的进一步发展不过是历史过程在抽象的、理论上前后一贯的形式上的反映;这种反映是经过修正的,然而是按照现实的历史过程本身的规律修正的,这时,每一个要素可以在它完全成熟而具有典范形式的发展点上加以考察。

恩格斯:《卡尔·马克思“政治经济学批判”》,

《马克思恩格斯全集》第13卷第532~533页。

(3)注释方法

只要,随便从布尔韦尔、大仲马或者欧仁·苏的任何一篇长篇小说中摘出一些细节添补上去,一篇短篇小说就做成了。这样一来,德国的市民和村民以及studiosusjuris或camera-lium〔研究法律或财政的大学生〕将来就有希望得到一整套关于现行法律的注释,使他们毫不费力地切实精通这门学问,而不沾染一点学究习气。

恩格斯:《“真正的社会主义者”》,

《马克思恩格斯全集》第3卷第680页。

(4)历史方法

即使只是在一个单独的历史实例上发展唯物主义的观点,也是一项要求多年冷静钻研的科学工作,因为很明显,在这里只说空话是无济于事的,只有靠大量的、批判地审查过的、充分地掌握了的历史资料,才能解决这样的任务。

恩格斯:《卡尔·马克思“政治经济学批判”》,

《马克思恩格斯全集》第13卷第527页。

要最科学地来看这个问题,至少应该对国家的产生和发展情况作一个概括的历史的考察。为了解决社会科学问题,为了真正获得正确处理这个问题的本领而不被一大堆细节或各种争执意见所迷惑,为了用科学眼光观察这个问题,最可靠、最必需、最重要的就是不要忘记基本的历史联系,考察每个问题都要看某种现象在历史上怎样产生,在发展中经过了哪些主要阶段,并根据它的这种发展去考察这一事物现在是怎样的。

我希望你们在研究国家问题的时候看看恩格斯的著作《家庭、私有制和国家的起源》。这是现代社会主义主要著作之一,其中每一句话都是可以相信的,每一句话都不是凭空说出,而都是根据大量的历史和政治材料写成的。当然,这部著作并不是全都浅显易懂,其中有几部分是要读者具有相当的历史和经济知识才能看懂的。我又要说,如果你们读这部著作时不能立刻全部了解,那也不必懊丧。这种情形几乎是每个人都会遇到的。可是,当你们以后一旦发生兴趣而再来研究时,即使不能全部了解,也会了解它的绝大部分。我所以提到这部著作,是因为它在这方面提供了正确观察问题的方法。它是从叙述国家产生的历史开始的。

列宁:《论国家》,

《列宁全集》第1版第29卷第430~431页。

(5)数学方法

数学方法在历史、道德和法方面的应用,应当在这些领域内使所获结果的真理也具有数学的确实性,使这些结果具有真正的不变的真理的性质。这不过是过去爱用的玄想的或者也称为先验主义的方法的另一种表现方式,按照这一方法,某一对象的特性不是从对象本身去认识,而是从对象的概念中逻辑地推论出来。首先,从对象构成对象的概念;然后颠倒过来,用对象的映象即概念去衡量对象。这时,已经不是概念应当和对象相适应,而是对象应当和概念相适应了。

恩格斯:《反杜林论》,

《马克思恩格斯全集》第20卷第105页。

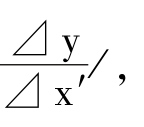

昨天,我终于鼓起勇气,没用参考书便研究了你的数学手稿,我高兴地看到,我用不着其他书籍。为此我向你祝贺。事情是这样清楚,真是奇怪为什么数学家们要那样顽固地坚持把它搞得神秘莫测。不过这是那些先生们的思想方法的片面性造成的。肯定地、直截了当地令![]() 这个概念在他们的头脑中是没有的。但是很明显,只有当量x和y的最后的痕迹消失,剩下的只是它们的变化过程的表示式而不带任何量时,

这个概念在他们的头脑中是没有的。但是很明显,只有当量x和y的最后的痕迹消失,剩下的只是它们的变化过程的表示式而不带任何量时,![]() 才能真正表示出在x和y上已经完成了的过程。

才能真正表示出在x和y上已经完成了的过程。

你无需害怕在这方面会有数学家走在你的前面。这种求微分的方法其实比所有其它的方法要简单得多,所以我刚才就运用它求出了一个我一时忘记了的公式,然后又用普通的方法对它进行了验证。这种方法很值得注意,尤其是因为它清楚地表明,通常的方法忽略了dxdy等是完全错误的。特别值得注意的是,只有当![]() 时,而且只有那时演算在数学上才是绝对正确的。

时,而且只有那时演算在数学上才是绝对正确的。

所以,老黑格尔猜得完全正确,他说,微分法作为一个基本条件要求两个变量都有不同的幂,并且至少其中的一个变量是二次或1/2次幂。现在我们也知道为什么了。

当我们说,在y=f(x)这个公式中,x和y是变量,但是如果我们只停留在这一步,那末这只是一个没有任何进一步结果的论断,而x和y暂时事实上仍然是常数。只有当它们真正地,也就是在函数内部变化时,它们才真正成为变量,而且只有那时,才能显示出隐藏于最初的方程式中的不只是两个量本身的关系,而是它们的可变性的关系。最初的微商![]() 表示在实际变化过程中,即在每一特定的变化当中,这种关系是如何发生的;最后的微商

表示在实际变化过程中,即在每一特定的变化当中,这种关系是如何发生的;最后的微商![]() 才表现出它的普遍的、纯粹的关系,因此我们可以由

才表现出它的普遍的、纯粹的关系,因此我们可以由![]() 得出任何的

得出任何的 而

而![]() 本身永远只适应于个别场合。但为了从个别场合得出一般关系,个别场合本身应当予以抛弃。所以当函数完成由x到x′的过程,并带着该过程的全部后果之后,可以放心地把x′重新取做x;这已不是原来的x,只是按名称来说还是变量x,它已经过了真正的变化,而且,即使我们重新把它本身抛弃,变化的结果仍保留着。

本身永远只适应于个别场合。但为了从个别场合得出一般关系,个别场合本身应当予以抛弃。所以当函数完成由x到x′的过程,并带着该过程的全部后果之后,可以放心地把x′重新取做x;这已不是原来的x,只是按名称来说还是变量x,它已经过了真正的变化,而且,即使我们重新把它本身抛弃,变化的结果仍保留着。

最后,这里一下子弄清了许多数学家早就断言过,但是他们未能提出合理论据来加以维护的一点,即:微商是最初的,而微分dx和dy是推导出来的:推出这个公式本身要求,这两个所谓无理因子首先构成方程的一方,只有等到使方程回到它的这一本来的形式![]() 的时候,才能用它来作点什么,才使无理的表示式被消除,而代之以有理的表示式。

的时候,才能用它来作点什么,才使无理的表示式被消除,而代之以有理的表示式。

恩格斯:《恩格斯致马克思》,

《马克思恩格斯全集》第35卷第21~23页。

(6)叙述方法与研究方法

在形式上,叙述方法必须与研究方法不同。研究必须充分地占有材料,分析它的各种发展形式,探寻这些形式的内在联系。只有这项工作完成以后,现实的运动才能适当地叙述出来。这点一旦做到,材料的生命一旦观念地反映出来,呈现在我们面前的就好像是一个先验的结构了。

马克思:《资本论第一卷》,

《马克思恩格斯全集》第23卷第23页。

(资料收集方法)

如果你在这里写这一著作,那末你就会找到完全不同的材料,即比较好的第二手材料和大批第一手材料。

恩格斯:《致卡尔·考茨基》,

《马克思恩格斯全集》第37卷第145页。

(定义方法)

“这些用语争论的另一个根源”,“一个人以为这是指”,“另一个人则以为这是指”——表明了这个自作聪明的拙劣作者的手法。

马克思:《资本论第四卷》,

《马克思恩格斯全集》第26卷第3册第495页。

某些术语的应用,不仅同它们在日常生活中的含义不同,而且和它们在普通政治经济学中的含义也不同。但这是不可避免的。一门科学提出的每一种新见解,都包含着这门科学的术语的革命。化学是最好的例证,它的全部术语大约每二十年就彻底变换一次,几乎很难找到一种有机化合物不是先后拥有一系列不同的名称的。

恩格斯:《资本论第一卷英文版序言》,

《马克思恩格斯全集》第23卷第34页。

(摘引方法)

李卜克内西刚刚和我开了一个很妙的玩笑。他从我给马克思关于1848—1850年的法国的几篇文章写的导言中,摘引了所有能为他的、无论如何是和平的和反暴力的策略进行辩护的东西。近来,特别是目前柏林正在准备非常法的时候,他喜欢宣传这个策略。但我谈的这个策略仅仅是针对今天的德国,而且还有重大的附带条件。对法国、比利时、意大利、奥地利来说,这个策略就不能整个采用。就是对德国,明天它也可能就不适用了。所以我请您等到全篇文章发表后再作评论(文章大概将登在《新时代》上),我天天等着小册子的样书。可惜李卜克内西看到的只是白或黑,色调的差别对他来说是不存在的。

恩格斯:《致保尔·拉法格》,

《马克思恩格斯全集》第39卷上册第436页。

(例证方法)

我们看到,采用这个方法时,逻辑的发展完全不必限于纯抽象的领域。相反,它需要历史的例证,需要不断接触现实。因此这里举出了各种各样的例证,有的指出各个社会发展阶段上的现实历史进程,有的指出经济文献,以便从头追溯明确作出经济关系的各种规定的过程。

恩格斯:《卡尔·马克思“政治经济学批判”》,

《马克思恩格斯全集》第13卷第535页。

(引证方法)

引文(例如引用英国蓝皮书)自然是作为简单的例证。而在引证其他经济学家的理论观点的地方,情况就不同了。这种引证只是为了确定:一种在发展过程中产生的经济思想,是什么地方、什么时候、什么人第一次明确地提出的。这里考虑的只是,所提到的经济见解在科学史上是有意义的,能够多少恰当地从理论上表现当时的经济状况。至于这种见解从作者的观点来看是否还有绝对的或相对的意义,或者完全成为历史上的东西,那是毫无关系的。因此,这些引证只是从经济科学的历史中摘引下来作为正文的注解,从时间和首倡者两方面说明经济理论中各个比较重要的成就。

恩格斯:《资本论第一卷第3版·序言》,

《马克思恩格斯全集》第23卷第32页。

要恢复真正的马克思的国家学说。为此,必须大段大段地引证马克思和恩格斯本人的著作。当然,大段的引证会使文章冗长,并且丝毫无助于通俗化。但是没有这样的引证是绝对不行的。马克思和恩格斯著作中所有谈到国家问题的地方,至少一切有决定意义的地方,一定要尽可能完整地加以引证,使读者能够独立地了解科学社会主义创始人的全部观点以及这些观点的发展。

恩格斯:《恩格斯致马克思》,

《列宁全集》第31卷第5页。

(7)翻译方法

顺便说一下:法文要正确表达Schutzergebung〔保护〕这个法律上的专门术语,可用commendation。

恩格斯:《致劳拉·拉法格》,

《马克思恩格斯全集》第38卷第126页。

地质学家,甚至像居维叶那样一些最优秀的地质学家也把某些事实完全解释错了,同样,像格林那样一些有才能的语言学家也把最简单的拉丁文句子译错了,因为他们完全处于麦捷尔(我记得,他所叹赏的是:德国人中从来没有“自由”,但是“空气造成占有”)等人的影响之下,例如,塔西佗的一句人所共知的话:《arvaper annosmutant,et superest ager》,意思是:他们更换(通过抽签,后来所有野蛮人法典中的sortes〔抽签〕一词就是由此而来的)田地(arva),而仍然保留公有地(ager同arva相反,是ager publicus〔公有地〕),格林等人却译成:他们每年耕种生地,但仍有(荒)地存在!

马克思:《马克思致恩格斯》,

《马克思恩格斯全集》第32卷第52页。

库尔茨小姐必须把她从利沙加勒那里收到的全部原稿连同自己的译稿一起寄给您。在她以赫赫名家风度进行翻译的情况下(见写在背面的若干新例子),第49页:《A I’appel de son nom il a voulu répondre》,库尔茨小姐译成:“他想要无愧于向他发出的号召”。纯粹是胡说八道!应译为:“当喊到他的时候,他想回答……”同上:《les yeux…brillants de foi républicaine》;foi在这里不是“诚实”的意思(这个字除了成语“真的!”(mafoi)外,根本没有这个意思),而是信念、信仰等等的意思。但是我没有改正,因为我根本不喜欢在德语中用这样的句子,所以不管怎么译,反正都是完全一样的。

第51页:《des intrigants bourgeois qui couraient après la députation》,库尔茨译成:“追赶代表团的”。一年级小学生也不会翻译得这么糟糕。

第54页:《une permanence》她译成“常设会议”(这是什么鬼东西?)。应译为“常务委员会”。

第59页:“逾期期票”她译成“逾期商品”(!!!)。

第70页:《I’intelligence etc.de la bourgeoisie de cetteépoque》,她译成:“这个时刻的大资产阶级的”(!)。正如线不是空间的点一样,时代不是时间上的时刻。

第75页:《C’est que la première note est juste》她译成:“由于第一次清算〈!〉是正确的”。应译为:“由于他们一开始就采取了正确态度”。

第90页:《plumitifs》,“文丐”,她却译为法院记录!!!

马克思:《马克思致威廉·白拉克》,

《马克思恩格斯全集》第34卷第254~256页。

谈到法学方法,这里之所以以《资本论》表现的马克思的治学方法做结,是因为它是马克思综合的系统的最高水平的治学方法的典范。

我们通过恩格斯对《资本论》第2卷和第3卷最终定稿的说明,可以看出经典作家治学何等严谨和方法何等高超得当。

恩格斯说:个别重复的地方,我也没有划去,因为在那些地方,像马克思通常所做的那样,都是从不同的角度论述同一问题,或至少是用不同的说法阐明同一问题。一开始全是关于剩余价值率和利润率的关系的数学计算(构成本卷第3章),把第1卷的大部分译成英文的我的朋友赛米尔·穆尔,为我整理了这个笔记,他作为剑桥的一位老数学家,担任这项工作是更合适得多的。然后我就按照他的摘要,有时也利用主要的手稿,编成第3章。马克思通常总要留到快付印的时候再作最后的校订,因为那时最新的历史事件,按照必然的规律性为他的理论阐述提供最现实的例证。

马克思生前没有写成《资本论》第2卷和第3卷的最终定稿,遗留下大量手稿,恩格斯在这些手稿的基础上编成了现行的《资本论》第2卷和第3卷。

马克思在《资本论》第1卷的《第二版跋》中关于辩证法和他自己同黑格尔的关系曾作出著名的论述。在本手稿中,我们可以看到马克思的这些论述最初是如何形成的。马克思在回答欧·杜林的攻击时写道:“杜林博士在对本著作第一卷所作的评论中指出,我太眷恋于黑格尔逻辑的骨架,即使是在流通的形式中,我也暴露出黑格尔的推理形式。我和黑格尔辩证法的关系很简单。黑格尔是我的老师,自认为已经和这位著名思想家决裂的那些自作聪明的模仿者们的废话,我感到简直是可笑的。但是,我敢于以批判的态度对待我的老师,剥去他的辩证法的神秘外壳,从而在本质上改变它,如此等等”。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。