上都是元朝建立后的第一个都城,原名开平,位于今内蒙古自治区正蓝旗东20公里闪电河北岸。中统元年(1260年)春忽必烈于此正式即位,为开平府。中统四年(1263年)五月,开平府经增修扩建后升为都城,五年加号上都。至元元年(1264年)八月,将原金朝首都燕京改名为中都,至元九年(1272年)二月改中都名为大都。每年四月,迨北草青,驾幸上都避暑;八月草将枯,则驾回大都。两都巡幸制正式确立后,上都遂成为与大都长期并存的两大都城之一。

“六盘”安西王府所在地开城,“元初仍为原州。至元十年(1273年),皇子安西王分治秦、蜀,遂立开成府,仍视上都,号为上路”。开成府建制的政治地位曾与上都相当,二者性质功用同是避暑或巡幸的地方。地理环境均水绕山环、山川秀丽、可供游乐。王恽《开平纪行》说上都“龙冈蟠其阴,滦江经其阳,四山拱卫,佳气葱郁”。开城安西王府北有解放山、西靠香炉峰、南临泾河水系与清水河分水岭、东为贺家湾和墩墩峁山梁,清水河与沙沟堰将王府夹裹其间,山环水抱、藏风聚气,既可远眺西山云气,也可俯瞰流水潺潺。

上都毕竟是都城建制,有外郭城、皇城和宫城及四关与近郊建筑等。皇城正方形,处外郭城东南角;宫城略呈长方形,位于皇城正中偏北处。宫城夯土墙外表包砖。值得注意的是,“京兆”安西王府宫城的东、西墙(均长603米)及北墙(长534米)长度与上都宫城的东、西墙(均长605米)及北墙(长542米)长度相当接近,唯上都宫城南墙(长642米)长度多出“京兆”安西王府宫城南墙(长542米)长度百米;同样是南辟一门,东、西各一门。且有可能“京兆”安西王府宫城就是仿效上都宫城的规模。上都城门外筑方形或马蹄形瓮城,皇城与宫城四角建角楼,而“六盘”安西王府宫城南门外也有瓮城,“六盘”“京兆”两处安西王府宫城四角都向外凸出,亦应有角楼一类设施。这些显现出上都对安西王府宫城构筑的影响。

上都专供皇室成员游赏的御苑主要是指城内池塘湖泊,尤在宫城内宫殿之间分布的不规则池塘较多,宫城的布局是园林式的,并不讲求整齐对称;当然在上都附近的东凉亭、西凉亭、失剌斡耳朵等这些分散的建筑也无疑应属上都御苑的范畴。“六盘”安西王府的御苑区游离在王府宫城之外,主要是指开城北家山I区地点即地方志中所提到的安西王“养鱼池”,“又名莲花池”,该处是自成一体的封闭式的地理单元,其内的主体建筑是三组各自独立而又彼此关联的“品”字形建筑群,它们大致处在一条轴线上,以甬路连贯。三组建筑由北而南随自然地势逐次降低,整体布局高低错落有序、参差疏朗有致,南面最低处有池塘。

中都位于今河北省张北县馒头营乡白城子。金属抚州,元属隆兴路。大德十一年(1307年),也就是开城“六盘”安西王府被震毁的次年,即位不久的武宗海山下令于此处建旺兀察都行宫,第二年行宫建成后,立中都留守司兼开宁路都总管府,于是元朝又一座都城产生了。修建中都外郭城工程直到武宗去世也没有结束。至大四年(1311年)仁宗爱育黎拔力八达即位后,罢中都之役,撤留守司,复立隆兴路总管府,仅存在两年零十个月的中都建制至此废除。

20世纪末经对中都考古勘探及试掘,发现中都城垣由外城、皇城、宫城三重相套。三套城垣属都城建制,中都与上都、大都一致。但套叠方式,据调查分析,中都内、中、外三重城墙依次套叠无重合,此与大都相同,而有别于上都皇城城垣与外城部分重合的情况。中都宫城辟四门,也与大都宫城四面开门相类而异于上都宫城仅有东、西、南三门的情况。中都外城、皇城、宫城三重城内均发现建筑遗迹。外城、皇城内建筑稀少,宫城建筑遗迹相对集中。宫城平面呈南北向长方形,周长2360米。位居宫城中心的宫殿台基现存亚腰长圆形台状堆积,台面平坦。南北120米,东西38—59米,高出地表3.5米,推测应为“工”字形宫殿基址。在这处中心宫殿台基的北部和左右侧翼各有4座呈东西向排列的建筑基址,占据宫城中北部的中央区,构成主体宫殿群。其他建筑也按宫城的南北向中轴线基本对称分布。

中都宫城周长(2360米)与“京兆”安西王府宫城周长(2282米)相差不足百米。中都宫城的中心宫殿台基与“六盘”安西王府宫城的中央夯土台基规模基本一致,同样均为“工”字形宫殿基址。中都宫城中心宫殿台基北部及东西两侧对称分布的建筑基址,它们占据宫城中北部的中央区,这种建筑格局也与“六盘”“京兆”安西王府宫城内的建筑布局相一致。中都宫城中心宫殿台基为多转角结构,后殿部位东北角和西北角呈三次曲折形,东南角和西南角经两次内折后与柱廊部位连接。这种转角形式与勘探出的“六盘”安西王府宫城中央夯土基址北部的平面形制相雷同。同时,“六盘”安西王府宫城内探查的“土”字形夯土基址在中都宫城亦有发现。

中都宫城拐角部内外侧结构相同,每边都经过三次内折缩进后与夯土城垣相接,这与“六盘”安西王府宫城的城角形制颇为相类。试掘的中都宫城西南角台平面基本呈正方形,内部为夯土方台,地基做法是宽出方台3米、挖1.2米深的基槽,用红褐土、小石块、白灰掺和层层夯打至与地面相平,上面再夯打一层作为地面。然后沿方台挖宽1米左右的基槽砌基石后将夯土方面用砖甃面。角台南边长15.75米,向东经三次北折缩进后与夯土城垣连接,每个转角立有角石一块,角台壁面收分大致为高三收一。西边结构与南边相同。角台内侧璧面亦用砖石砌筑,也分别向东、北分三级向夯土城垣缩进后与之连接。这种三出阙角台结构似可在“六盘”安西王府宫城的四角平面形制中追寻到它的踪影。“六盘”安西王府宫城四角的外侧边均内折两次缩进与城垣墙体相连;东北角台与东南角台的另一外侧边又有折拐凸出墙体的部分。这类直线性折拐收进形式的角台结构,与在西夏陵三号陵园陵城四角的角阙及各门阙所见的弧线性折拐缩进形式是有显著区别的。此外从所见遗物观察比较,中都宫城中心宫殿台基出土的汉白玉台沿螭首与“六盘”安西王府遗址区见到的青石质台沿螭首的形制、外观也很相像。

然而在城内建筑基址的数量方面,中都宫城与“六盘”安西王府宫城差别较大:中都宫城内发现的宫殿建筑遗址共有27处,其中心宫殿台基的北侧和左右侧各有4座建筑基址,建筑分布比较密集;“六盘”安西王府宫城内探明的建筑基址大小一共仅5处,中央夯土台基北部有2座规模很小的建筑基址,其左右侧各有一座较大的建筑基址,建筑总量显得比较稀少,都集中分布在城内北半部。

“六盘”安西王府宫城的发现勘测,为“六盘”安西王府遗址与“京兆”安西王府遗址、元大都大明殿宫殿基址及与元上都、元中都多方面的对比研究,同时对元代城池规制等研究都提供了宝贵的材料。随着今后该遗址考古工作的深入开展,有关研究必将随之深化。

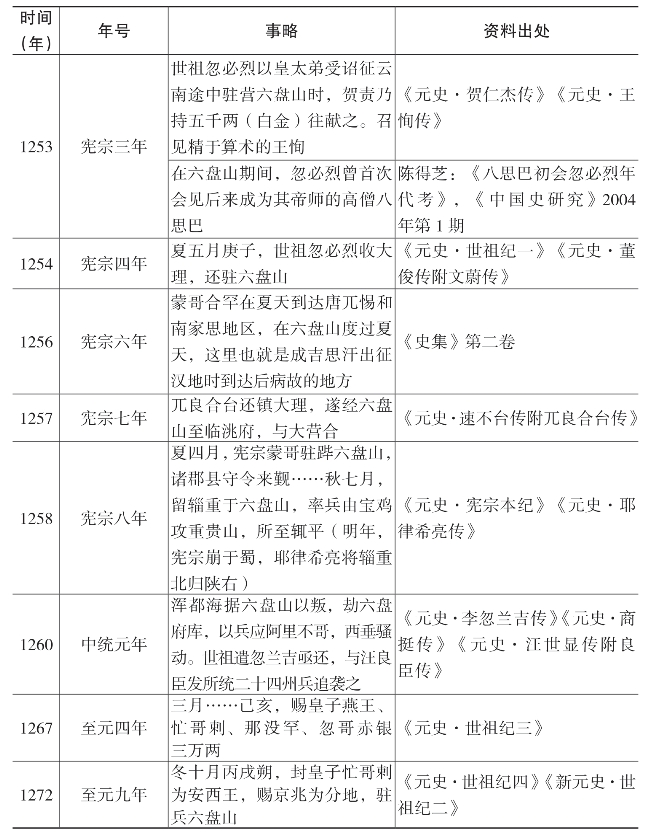

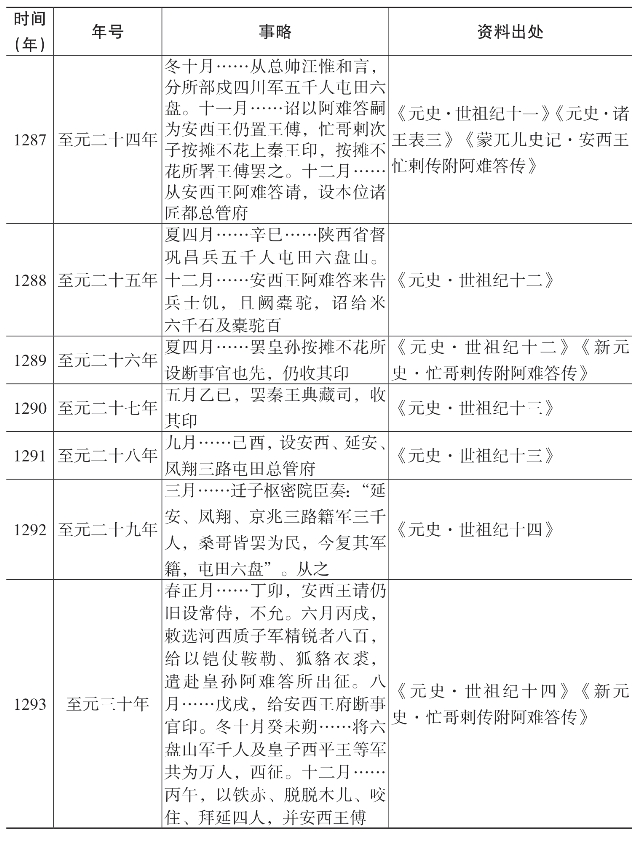

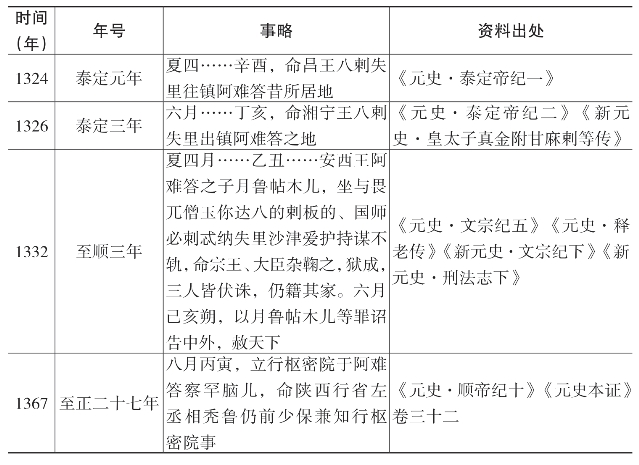

(附录)蒙元时期六盘山区、安西王(府)大事年表

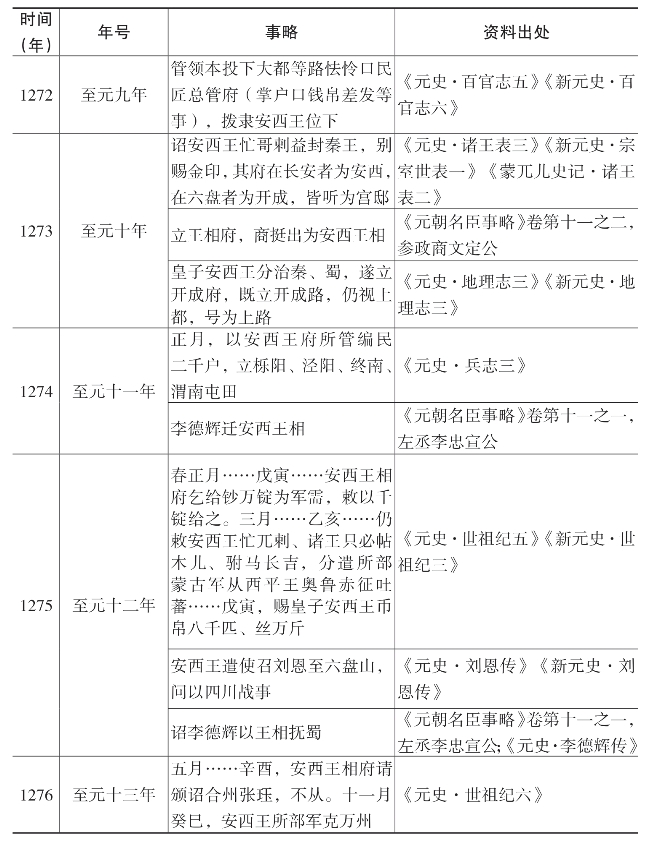

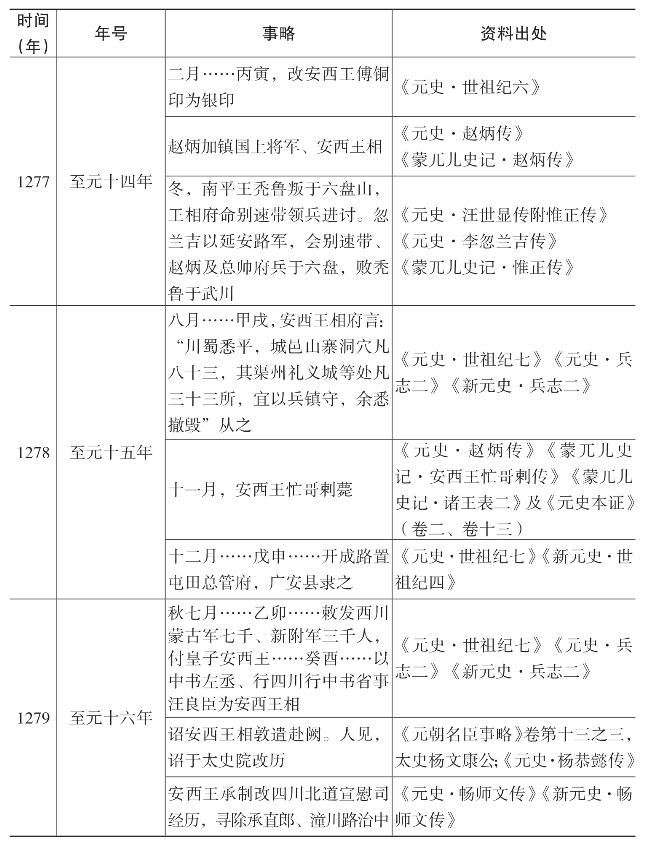

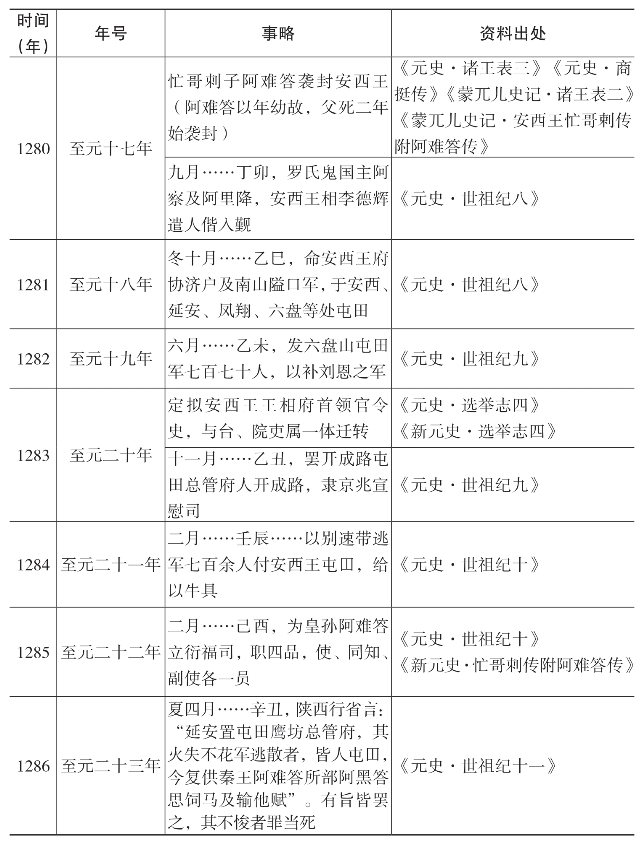

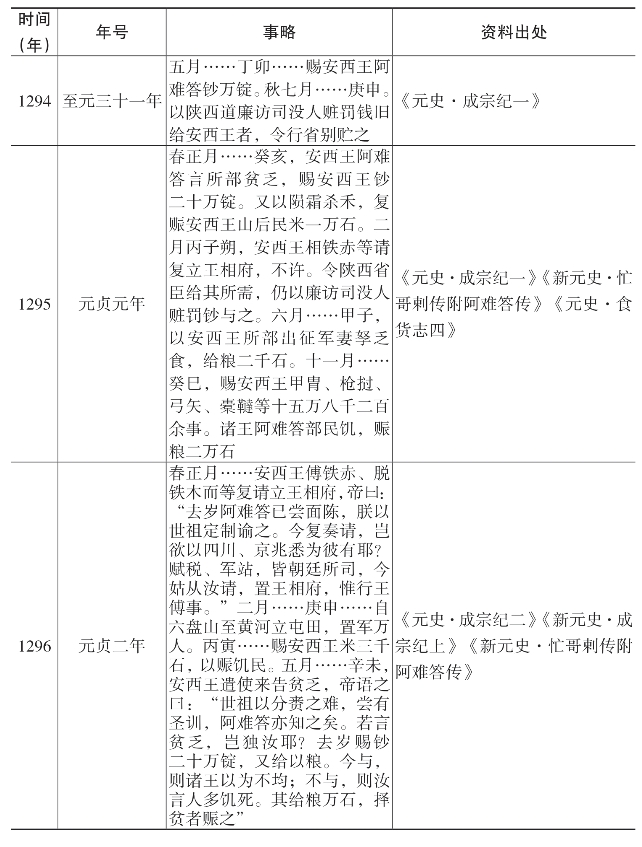

续表

续表

(https://www.xing528.com)

(https://www.xing528.com)

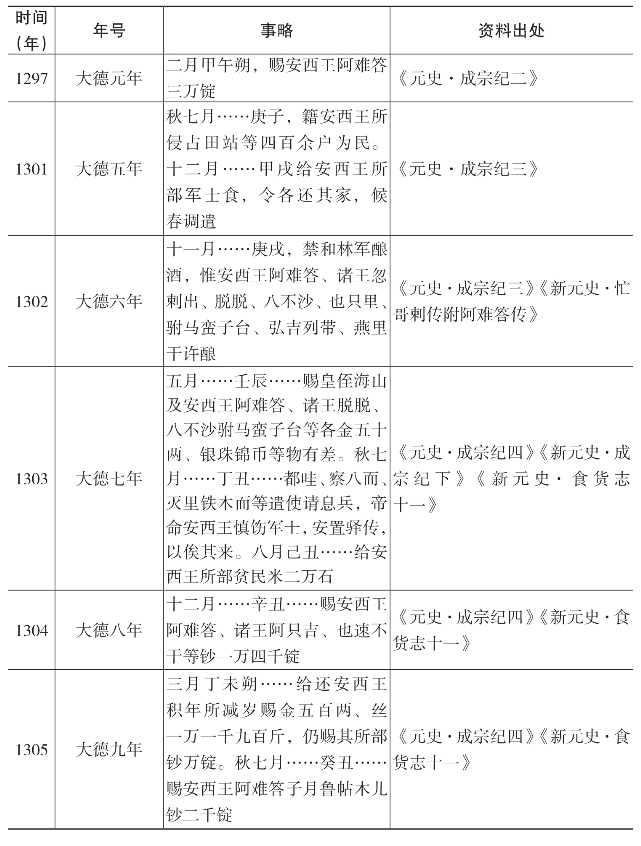

续表

续表

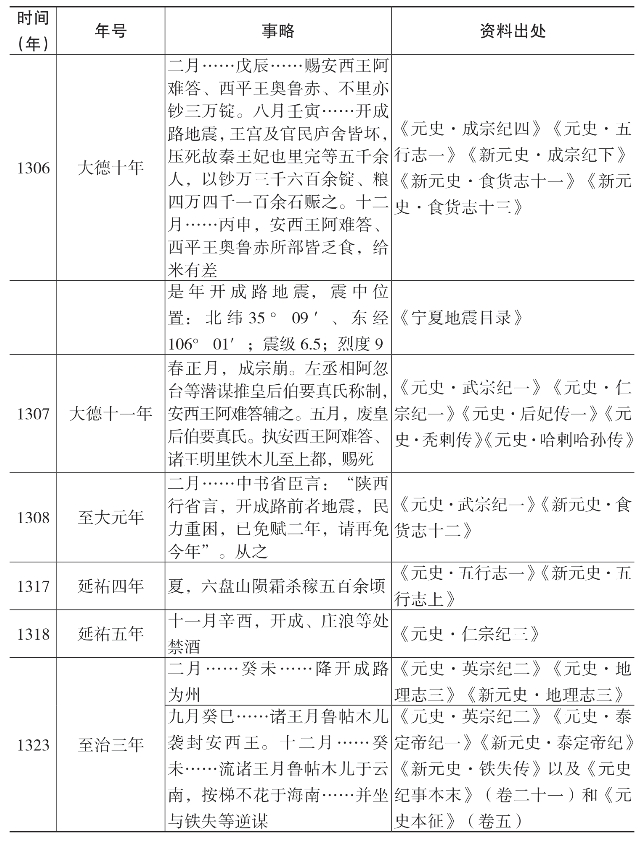

续表

续表

续表

续表

续表

(原载薛正昌:《成吉思汗与六盘山国际学术研讨会论文集》,甘肃人民出版社,2010年)

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。